- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

目次

4-2-1.基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握の進め方

4-2-4.基礎データの更新・拡充及び「温室効果ガス総排出量」の算定

4-3-2.「温室効果ガス総排出量」の削減目標の設定の進め方

- (1)措置の対象について

- (2)重要となる基本的な措置と措置の目標の例

- (3)社会全体の温室効果ガスの排出量の削減に関する措置と目標について(外部へのエネルギー供給量の拡大等)

- (4)個別の措置や導入事例についての情報源の例

- (1)措置の対象について

- (2)重要となる基本的な措置と措置の目標の例

- (3)社会全体の温室効果ガスの排出量の削減に関する措置と目標について(外部へのエネルギー供給の拡大等)

- (4)個別の措置や導入事例についての情報源の例

4-4-10.その他の排出源対策(屋外照明、信号機、J-クレジット制度、空港・港湾分野)

5-1-2.Do:各部局・課室の取組の進捗状況の管理、研修等の開催

5-1-4.Act:首長等への報告、公表、次年度の取組の見直し

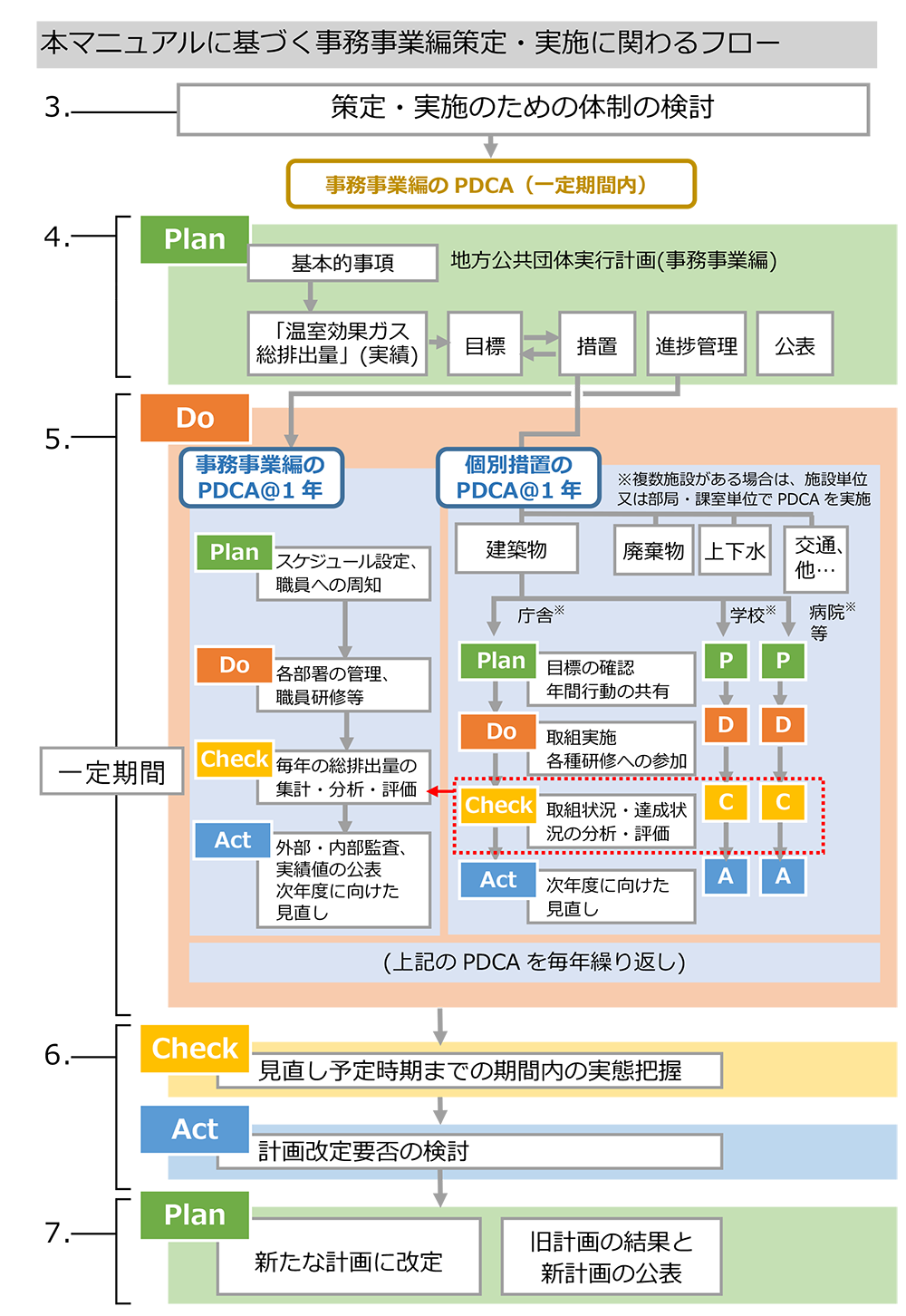

本マニュアルに基づく事務事業編策定・実施に関わるフロー

左側の数字は、本マニュアルの章番号に対応しています。

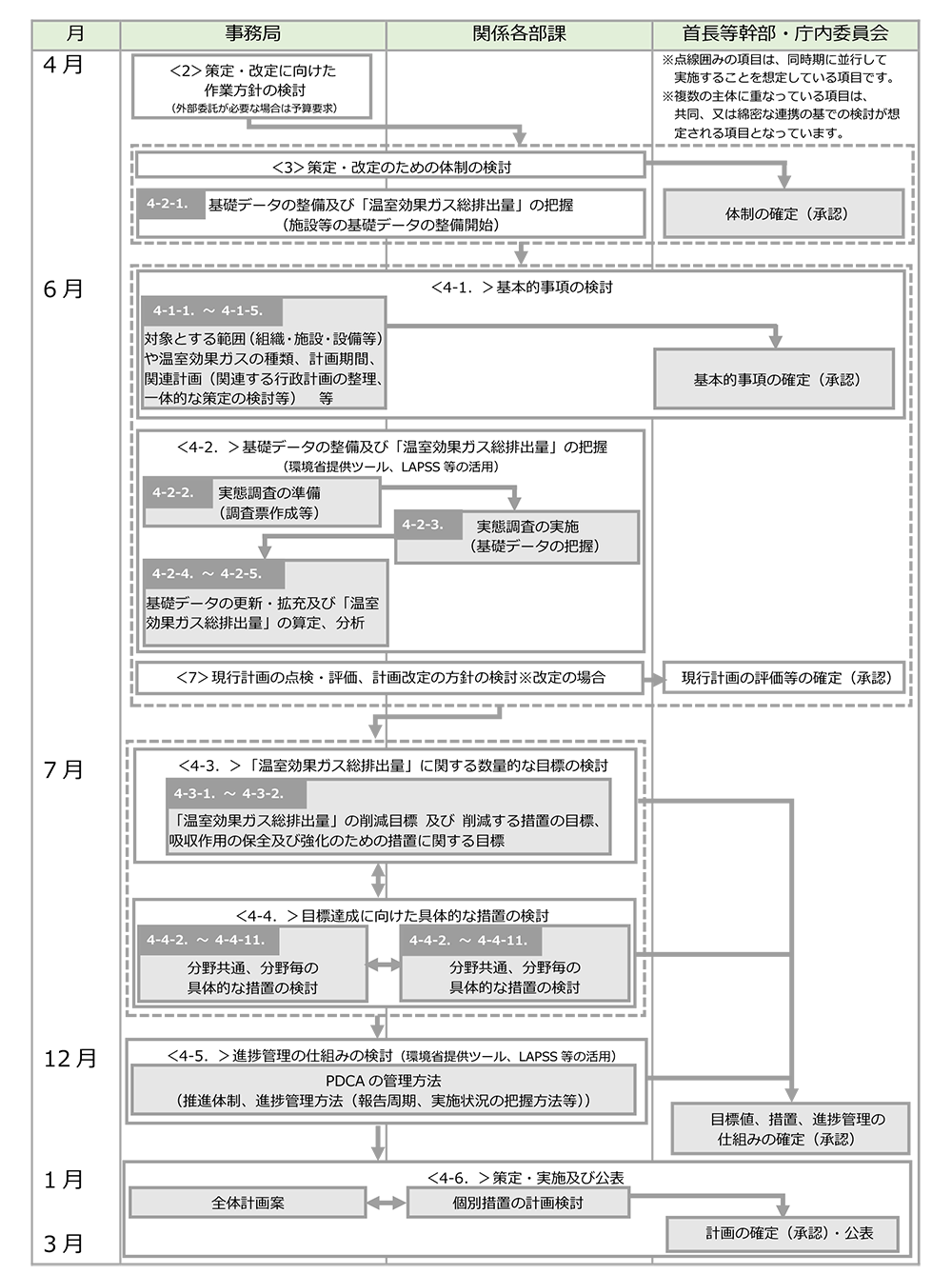

事務事業編のPlan(策定・改定)の概略フロー

※Planに係る本編(第3章~第4章)を概要的にまとめたフロー図になります、各地方公共団体の実情に合わせて参照してください。

※項目内の数字は、本マニュアルの章番号に対応しています。

※「関係各部課」や「首長等幹部・庁内委員会」等の詳細については「3-2.事務事業編の推進体制のポイント」を参照してください。

本マニュアルの使い方

本マニュアルは、環境省が、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第3条第3項に基づく国の責務の一環として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に基づいて示す技術的な助言です。

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)(本マニュアルでは、以下「事務事業編」といいます。本マニュアルで用いる略称は表-1のとおりです。)を初めて策定する団体及び改定する団体を対象とした策定・実施の手順及びその実施についての解説を基本としています。

- 初めて事務事業編にふれるという方のために「5分で分かる事務事業編」を冒頭に掲載しておりますので、御一読ください。

- また、本マニュアルには、小規模(人口30,000人未満程度)な地方公共団体において、初めて策定する場合や、直近の策定・改定から長期間が経過し、策定作業に係る知見が乏しいなどの事情を鑑みて、策定に必要最低限なものとして「策定の手順」及び「ひな型」をまとめた「事務事業編策定・実施マニュアル(簡易版)」も準備しておりますので併せて御活用ください。

- なお、本マニュアルの公表以前に、事務事業編を策定・改定した地方公共団体は、次期計画改定時に、本マニュアルを御活用ください。既に事務事業編を実施されている地方公共団体は、改定に当たっての留意点について、本マニュアルの「7.事務事業編の改定」を御参照いただくことができます。

- 本マニュアルには、全国の優良事例を集めた「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(事例集)」、温室効果ガス排出量の算定のために「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」も準備していますので、併せて御活用ください。

- 地方公共団体の組合(一部事務組合及び広域連合)の方には、事務・事業の内容や組織の状況に応じて、本マニュアルを御参照いただく必要があります。具体的な留意点は以下のとおりです。

- 庁舎等での執務に活動が限定されているような一部事務組合及び広域連合は、普通地方公共団体に比べて簡易な事務事業編を策定することが現実的である可能性が高く、策定の労力を最小化することも合理的な考え方の一つと思われます。そこで、構成団体の庁舎等に入居されている場合は特に、構成団体の事務事業編との共同策定もご検討いただくと良いと考えられます。本マニュアル「2-1-2.共同策定」も御参照ください。さらに、「事務事業編策定・実施マニュアル(簡易版)」においても、組合の方により積極的に計画を策定いただけるよう、新たに「地方公共団体の組合編」を追加しましたので、こちらについても御参照ください。

- 庁舎等での執務以外にも電気や燃料などを使用する事務・事業を複数実施されている一部事務組合及び広域連合は、普通地方公共団体と同様に本マニュアルが比較的適用しやすいのではないかと考えられます。ただし、環境保全政策を担う環境部局が存在しない可能性が高いと考えられますので、本マニュアルで「環境部局」と書かれてある部分は、事務事業編を所管することになる部局(例えば、総務を担当する部局などが想定されます。)と読み替えてください。

- 廃棄物処理や水道など、電気や燃料などを比較的大量に使用しているものの、単一の事務・事業を実施している組合の場合は、本マニュアルの「全庁」を念頭において記載している箇所は当てはまらない場合があるものと考えられます。なお、本マニュアルでは、「4-4.目標達成に向けた具体的な措置等の検討」を中心に、これらの事務・事業分野別の記述もしていますので、御参考としてください。

- 地方公共団体実行計画の策定・実施に関する情報を地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト(http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/index.html)に掲載しています。本マニュアルを含む各種マニュアル・ツール類もこちらのサイトからダウンロード可能となっておりますので、併せて御活用ください。

表-1 本マニュアルでの略称

正式な又は正確を期すための名称 |

略称 |

備考 |

|---|---|---|

地球温暖化対策の推進に関する法律 |

地球温暖化対策推進法 |

|

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 |

地球温暖化対策推進法施行令 |

|

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 |

地球温暖化対策推進法施行規則 |

|

地球温暖化対策計画 |

地球温暖化対策計画 |

|

政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画 |

政府実行計画 |

|

政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画の実施要領 |

政府実行計画実施要領 |

|

地方公共団体実行計画 |

区域施策編 |

|

地方公共団体実行計画 |

事務事業編 |

|

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 →※エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 |

省エネ法 |

2023年4月、法律名が「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に変更されました。 |

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 |

フロン排出抑制法 |

|

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 |

グリーン購入法 |

基本方針は、例年改定されているので、その時点において最新のものを確認してください。 |

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 |

環境配慮契約法 |

|

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 |

算定・報告・公表制度 |

|

地方自治法第284条等に基づく地方公共団体の組合 |

一部事務組合及び広域連合 |

|

表-2 本マニュアルでの用語の定義

用語 |

定義 |

|---|---|

自団体 |

本マニュアルを利用して事務事業編を策定・改定されようとする地方公共団体のことを示します。 |

「温室効果ガス総排出量」 |

地球温暖化対策推進法第2条第5項の温室効果ガス総排出量のことで、本マニュアルでは、カギ括弧付きで表示します。 |

措置 |

地方公共団体が自ら講ずる地球温暖化対策に資する(削減効果が直接的な)行動のことを示します。 |

取組 |

PDCAや手続、管理(仕組み)に関わる行動全体のことを示します。 |

施策 |

事務事業編による率先的取組を区域施策編で位置付けた場合には、それ全体を示しています。 |

基準年度 |

目標年度に対する「温室効果ガス総排出量」の削減割合又は削減量を示すための基準となる年度です。本マニュアルでは、2013年度を基準年度として設定する場合を想定しています。 |

計画期間 |

地球温暖化対策計画に即して、本マニュアルでは、2030年度末までを計画期間として推奨します。 |

目標年度 |

計画期間の最終年度である、2030年度を原則とします。 |

見直し予定時期までの一定期間 |

計画期間中、5年程度ごとに見直しする一定の期間のことを示します。 |

事務局 |

各地方公共団体において事務事業編を所管する部局を示します。一般的には、環境部局が役割を担うことが多いものと想定されます。 |

財政部局 |

予算の編成、資金調達及び収支調整などを主な業務としている部門です。 |

管財部局 |

地方公共団体の財産や庁内管理、庁舎の維持管理等を主な業務としている部門です。 |

営繕部局 |

地方公共団体の建築物に関する設計・監理を主な業務としている部門です。 |

炭素集約度 |

環境省「環境白書」(2005年)では、「エネルギー消費量単位当たりのCO2排出量で表される概念であり、これを指標にして、経済活動を維持したままでも、CO2の排出量を削減させる考え方。炭素集約度を低減させる技術としては、発電過程でCO2を排出しない太陽光発電や石油と比較して排出量の低い天然ガス等のエネルギー転換技術などがある。」としています。 |

基礎排出係数 |

「温室効果ガス総排出量」の計算において、他人から供給された電気の使用、都市ガスの使用、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素排出量を求める際に使う係数です。都市ガスの使用に伴う基礎排出係数は、都市ガス事業者が供給(小売り)した販売ガス量の燃焼により排出される二酸化炭素排出量からバイオガス量の燃焼により排出される二酸化炭素排出量を控除した二酸化炭素排出量を販売ガス量で除して算出されます。他人から供給された電気の使用に伴う基礎排出係数は、電気事業者がそれぞれ供給(小売り)した電気の発電に伴う燃料の燃焼により排出された二酸化炭素の量(基礎二酸化炭素排出量)を、当該電気事業者が供給(小売り)した電力量で除して算出されます。他人から供給された熱の使用に伴う基礎排出係数は、熱製造に用いられた燃料や電気の使用に係る二酸化炭素排出量を当該熱供給事業者が供給(小売り)した熱量で除して算出されます。 |

調整後排出係数 |

他人から供給された電気の使用、都市ガスの使用、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素排出量を求める際に使う係数の一つです。基礎二酸化炭素排出量に対して、他者の排出の抑制等に寄与した量を控除した結果や、電気に関しては、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に係る費用負担による調整を行った結果を基に算出されています。クレジットを反映したエネルギーや再生可能エネルギー電力調達等の取組が反映できるよう、点検に当たっては、基礎排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量に加え、調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量を併せて公表するものとします。 |

表-3 本マニュアルでの略語

用語 |

略語 |

備考 |

|---|---|---|

二酸化炭素 |

CO2 |

|

メタン |

CH4 |

|

一酸化二窒素 |

N2O |

|

ハイドロフルオロカーボン |

HFC |

|

パーフルオロカーボン |

PFC |

|

六ふっ化硫黄 |

SF6 |

|

三ふっ化窒素 |

NF3 |

事務事業編の対象とする温室効果ガスに含まれるが、「温室効果ガス総排出量」の算定対象には含まれません。 |

表-4 マニュアル類の略称

正式な又は正確を期すための名称 |

略称 |

|---|---|

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編) |

本マニュアル |

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(算定手法編) |

算定手法編 |

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(簡易版) |

簡易版 |

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル 事例集 |

事例集 |

5分で分かる事務事業編

■地方公共団体実行計画における事務事業編とは

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(以下「地球温暖化対策推進法」といいます。)第21条に基づき、地方公共団体は温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」といいます。)のための措置に関する計画「地方公共団体実行計画」を策定するものとされています。地方公共団体実行計画には、地方公共団体の事務及び事業に関する計画である「事務事業編」と、区域における総合的な計画である「区域施策編」があります。

「事務事業編」は、地球温暖化対策推進法第21条第1項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画です。全ての地方公共団体に策定が義務付けられています。

一方、「区域施策編」は、地球温暖化対策推進法第21条第3項において、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市に策定することが義務付けられている、区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項を定める計画です。なお、2021年6月に地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が公布され、改正後の地球温暖化対策推進法第21条第4項により、市町村は区域施策編の策定を行うよう努めることとされています。

■事務事業編の策定主体

「事務事業編」は、地球温暖化対策推進法第21条に基づき、都道府県及び市町村(特別区を含む。)並びに地方公共団体の組合(一部事務組合、広域連合)に策定と公表が義務付けられています。

環境省の「令和4年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施⾏状況調査」によれば、2022年12月現在、全ての都道府県、指定都市、中核市、施⾏時特例市及び特別区が策定した実績があります。また、それ以外の人口10万人以上での未策定の市区町村は1団体、3万人以上10万人未満での未策定の市区町村は8団体(1.6%)にとどまります。1万人未満の市区町村も77.1%が策定した実績があります。後述する「地球温暖化対策計画」では、都道府県及び市町村が策定及び⾒直し等を⾏う事務事業編の策定率を2025年度までに95%、2030年度までに100%とすることを目指すとしています。

■事務事業編は何をするための計画か

「事務事業編」は、地方公共団体が実施している事務・事業に関し、「温室効果ガスの排出量の削減」と「温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化」に取り組むための計画です。

「温室効果ガスの排出量の削減」の取組としては、庁舎をはじめとする公共施設での省エネルギー対策(運用面での対策をはじめ、高効率設備への更新等)、再生可能エネルギー設備の導入、環境配慮型の施設整備や再生可能エネルギー電力の調達などが挙げられます。また、「温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化のための取組」としては、森林吸収源対策(公有林における間伐等)や都市緑化等の推進が挙げられます。

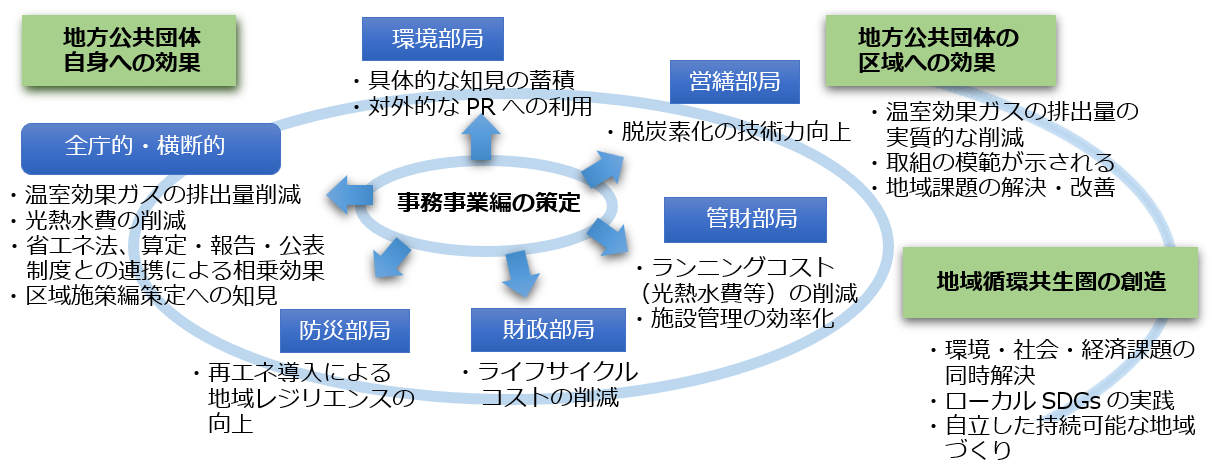

■事務事業編の効果

事務事業編の策定は、地方公共団体自身に対して効果があるのは当然ながら、地域全体への効果も期待されます。地方公共団体自身への効果としても、環境部局(温室効果ガス排出量の削減に関する具体的な知見の蓄積等)のみならず、営繕部局(脱炭素化の技術力向上等)、管財部局(施設の長寿命化等)、財政部局(ライフサイクルコストの削減等)、防災部局(再生可能エネルギー導入による地域レジリエンスの向上等)、全庁的・横断的な効果(光熱水費の削減等)など、多岐に及びます。地域全体への効果としては、地域に対して温室効果ガス排出量の削減の模範が示されることや、地域の実質的な温室効果ガス排出量の削減がなされるなどの効果が挙げられます。

図0-1 事務事業編策定による効果の波及イメージ

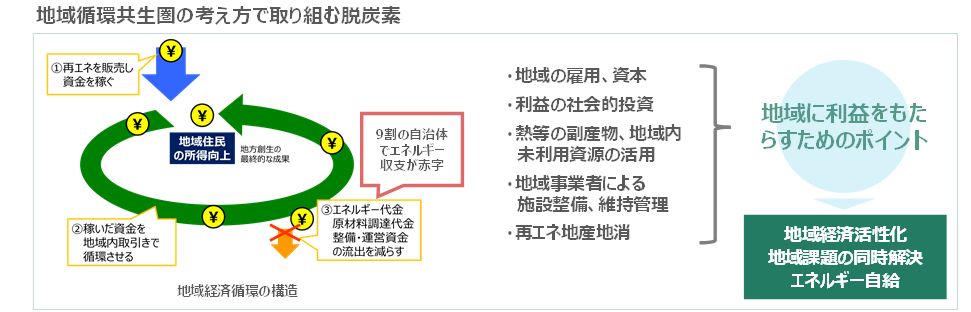

■脱炭素で地方創生の実現へ -地域循環共生圏

地球温暖化対策以外の、地域の課題解決や活性化につなげ、持続可能な地域づくりにつなげるためには、地域循環共生圏の考え方を踏まえる必要があります。脱炭素の事業を、環境・社会・経済課題の同時解決する「ローカルSDGs事業」となるように、事業スキームを組み立てることが重要です。そのためには、地域の人々が主体性を発揮し、地域の中と外の異分野・異業種の人たちと協働し、地域の経済循環を強くする形で事業を生み出し続ける必要があります。

図0-2 地域循環共生圏の考え方で取り組む脱炭素

■事務事業編を策定する際の前提

事務事業編は「地球温暖化対策計画」に即して策定することが地球温暖化対策推進法第21条第1項により義務付けられています。

2015年12月のパリ協定の採択を受け、地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画である「地球温暖化対策計画」の策定が政府により進められ、翌年5月には閣議決定されました。

2021年10月には、地球温暖化対策計画の閣議決定がなされ、5年ぶりの改定が行われました。新たな地球温暖化対策計画は、2050年カーボンニュートラルの達成という長期目標と、当該目標に整合的で野心的な中期目標として2030年度において温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指すこと、さらには50%の高みに向けて挑戦を続けるという新たな削減目標が位置付けられており、二酸化炭素以外の温室効果ガスの削減を含め、2030年度目標の裏付けとなる対策・施策を記載した新たな目標実現への道筋を描いています。(排出量の約9割を占めるエネルギー起源二酸化炭素(CO2)※1のうち、地方公共団体の事務・事業に伴う排出の多くが該当する「業務その他部門※2」は、約51%削減が目標となっています。)同時期に政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(政府実行計画)の改定も行われました。2030年の温室効果ガス排出目標が50%削減(2013年度比)に見直され、その目標達成に向け、太陽光発電の導入や新築建築物のZEB化等の様々な施策を率先して実行していくこととしています。また、地球温暖化対策計画において、事務事業編に関する取組は、政府実行計画に準じて取り組むこととされていることから、事務事業編の策定に当たっては政府実行計画の内容にも留意する必要があります。

また、「2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロ」を表明している地方公共団体(ゼロカーボンシティ)が増えており、2023年12月末時点で1,013団体にものぼっています。脱炭素社会の実現に向けて、多くの地方公共団体が取組を始めています。

※1:エネルギー起源二酸化炭素(CO2)…化石燃料の燃焼や化石燃料を燃焼して得られる電気・熱の使用に伴って排出される二酸化炭素(CO2)。我が国の温室効果ガス排出量の大部分(9割弱)を占めています(一方、「セメントの生産における石灰石の焼成」や市町村の事務・事業関連では「ごみ中の廃プラスチック類の燃焼」などにより排出される二酸化炭素(CO2)は、非エネルギー起源二酸化炭素(CO2)と呼ばれます。)。

※2:業務その他部門…事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出です。総合エネルギー統計の業務他(第三次産業)部門に対応します。

■事務事業編のPDCA

事務事業編の策定・実施の体制構築に当たっては、各地方公共団体において実施している別計画におけるPDCAの実態を把握した上で、今後のあるべき姿を検討し、それに沿った体制を構築する必要があります。

事務事業編の策定・実施に際しては、目標年度に至る計画期間内において、事務事業編を⼀定期間ごとに⾒直すことが望まれます。この⼀定期間は、各地方公共団体の実情に応じて決定できますが、総合計画などの策定時期等との連携にも配慮すると、5年程度が適切と考えられます。

■事務事業編の特徴・課題と対応

地方公共団体の「全ての事務・事業」が計画の対象です。自らが排出している「温室効果ガス総排出量」を含む計画の実施状況を毎年度公表することが、地球温暖化対策推進法第21条第15項で義務付けられています。

「全ての事務・事業」が対象であるため、全庁的に取り組んでいただく必要がありますが、これは決して容易なことではありません。例えば、温室効果ガスの中でも主要なガスである二酸化炭素(CO2)の多くは、施設や車両等でのエネルギーの使用に伴って排出されますが、「温室効果ガス総排出量」の算定には、全庁的に電気使用量などのデータを収集し、集計する必要があるため、かなりの手間がかかります。また、効果的な対策・施策が分からず、具体的な活動に結びつかない実行計画を策定してしまうこともあります。

これらの特性から、事務事業編を策定したものの、年に一度、「温室効果ガス総排出量」を(手間をかけて)算定して庁内に報告し、その数値を簡単なコメントとともに公表するにとどまるという、いわゆる形骸化した計画(PDCA)に陥りがちです。

本マニュアルは、温室効果ガス排出量の削減のために、既に課題解決に取り組まれている多くの地方公共団体の事例も踏まえて、作成しています。その他、国として事務事業編の策定・実施を支援するツールを作成・公開しており、マニュアル内で紹介しています。マニュアルや各種ツールを活用しながら事務事業編を作成していただくことにより、効率的・効果的な計画作成、そして施策の実行につなげていただくことができます。

※:以上の課題等は、主に都道府県及び市町村の場合を想定しています。事務・事業の種類が限られている地方公共団体の組合(一部事務組合及び広域連合)の場合には、状況や課題が全く異なる場合があります。

■事務事業編と関連がある制度

事務事業編と関連のある制度については、自らのエネルギー消費量や温室効果ガスの排出量のデータを把握するという点で関連がある制度と、体制や制度という点で関連がある制度に分かれます。

全ての地方公共団体にあてはまるわけではありませんが、自らのエネルギー消費量・温室効果ガスの排出量の把握や削減のための取組と関連ある制度として、地球温暖化対策推進法における事務事業編の策定・公表、地球温暖化対策推進法における温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づく報告等、省エネ法における定期報告等が挙げられます。

また、体制構築や制度という点で関連がある制度としては、例えば、ISO14001などの環境マネジメントシステムが挙げられます。