- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

4-4-5.公用車

自家用乗用車及び自家用貨物車に占める公用車の台数は、既往調査42で公表されている台数より、約0.9%と推計されます。

事務事業編の策定・改定の際には、事務局は、公用車を管理する部局における以下のような措置の実施や検討の状況を確認し、実施が予定されている措置を事務事業編にも位置付けることが望まれます。さらに、新たな措置の実施可能性と実施のための課題を抽出し、対応方策を検討することによって、事務事業編に反映させていくことが望まれます。

(1)重要となる基本的な措置と措置の目標の例

<重要となる基本的な措置の例>

公用車の温室効果ガスの排出量を削減するための措置は、以下のような取組に分類されると考えられます(詳細は表4-46参照)。

- 燃費性能の優れた輸送用機器の使用

- 排出削減に資する電源又は燃料の使用

- 排出削減に資する運転又は操縦

- その他

表4-46 公用車に対して考えられる措置の例

分類 |

具体的な措置の例 |

|---|---|

燃費性能の優れた輸送用機器の使用 |

・燃料電池車、電気自動車、ハイブリッド車等の導入 |

排出削減に資する電源又は燃料の使用 |

・バイオ燃料・天然ガスの使用 |

排出削減に資する運転又は操縦 |

・エコドライブの推進 |

その他 |

・使用抑制・効率化(公共交通機関や自転車の利用促進、ウェブ会議システムの活用等) ・相乗りの促進 |

出典:旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準

(平成30年11月30日改正経済産業省・国土交通省告示第6号)ほか各種資料より作成

42公用車の台数の出典は、次世代自動車普及戦略検討会(2009)「次世代自動車普及戦略」。自家用乗用車及び自家用貨物車の出典は、公益社団法人日本バス協会「2015年版日本のバス事業」。

43太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力(再生可能エネルギー電力)と電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を活用した、走行時のCO2排出量がゼロのドライブを指します

「政府実行計画」においても、「電動車の導入」が盛り込まれており、地方公共団体の公用車についても、代替可能な電動車がない場合等を除き、新規導入・更新については2022年度以降全て電動車とし、ストック(使用する公用車全体)でも2030年までに全て電動車とする方針が望まれます。

表4-47 電動車の種類と概要

分類 |

概要 |

|---|---|

電気自動車(EV) |

外部電源から車載のバッテリーに充電した電気を用いて、電動モータを動力源として走行する自動車。ガソリンを使用しないため、走行時のCO2排出量はゼロ。 |

燃料電池自動車(FCV) |

水素と空気中の酸素を化学反応させて電気を作る「燃料電池」を搭載し、そこで作られた電気を動力源としてモータで走行する自動車。水素を燃料としているため走行中に排出されるのは水のみでCO2の排出はゼロ。 |

プラグインハイブリッド自動車(PHEV) |

電気自動車とハイブリッド自動車の長所を合わせた自動車。充電することもでき、その電気を使い切っても、そのままハイブリッド自動車として走行することが可能。 |

ハイブリッド自動車(HV) |

ガソリンエンジンに加えてモータ・バッテリーを搭載し、走行状況に応じてエンジン・モータの2つの動力源を最適にコントロールすることで、燃費を向上させた自動車。なお、ハイブリッド車の中でもモーターの出力が低く温室効果ガス削減効果の小さいマイルドハイブリッド車は対象外になります。 |

<措置の目標の例>

- 自団体が保有する公用車に占める次世代自動車の割合

- 平均燃費(=全車両の走行距離の合計÷全車両の燃料消費量)

【事例】電気自動車(EV)の導入(神奈川県 横浜市、小田原市) |

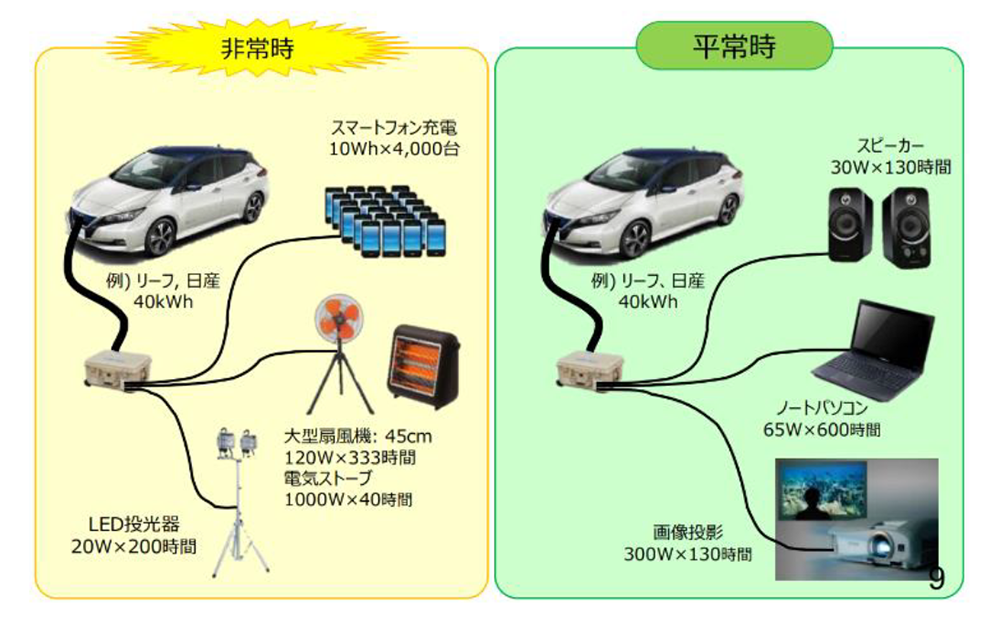

横浜市では、公用車への次世代自動車(HV、EV、PHEV、FCV)導入を進めており、2020年度以降は一般公用車のうち乗用車は原則EV、PHEV化とし、2030年度までに一般公用車を100%次世代自動車化する方針を打ち出しています。災害時には、次世代自動車を蓄電池利用することも想定されています。

図4-56 次世代自動車の蓄電池としての活用イメージ 出典:横浜市「『横浜市における公用車EVの活用について』」 <http://www.cev-pc.or.jp/xev_kyougikai/xev_pdf/xev_kyougikai_wg01-1_lg_yokohama.pdf>

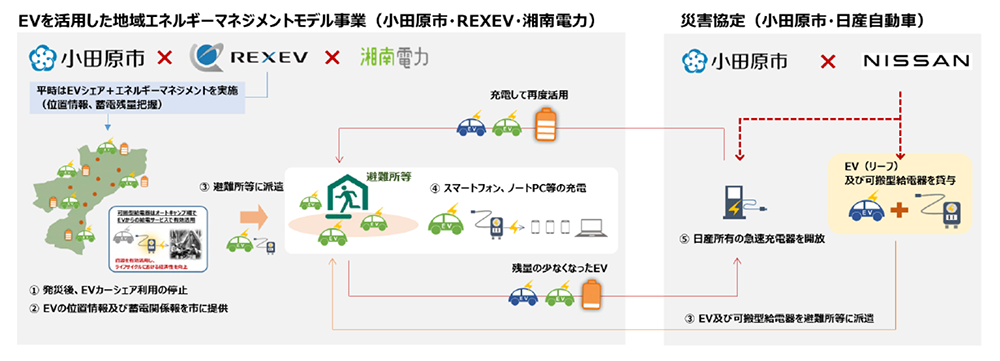

小田原市では、100台の電気自動車を活用したシェアリング事業を行い、脱炭素型地域交通モデルの構築に向けた取組を開始しています。このうち、2台の電気自動車を公用車として活用中です。平日8:00~18:00は法人枠時間として市職員が公用車として活用し、平日の法人枠以外の時間帯及び土日については、市民の方などの一般ユーザー向けに開放しています。災害時には、避難所へ電気自動車を派遣する仕組みを構築、平時の利便性と非常時の防災対策の両方に対して貢献しています。

図4-57 EVの導入:EVカーシェアリングの一部を公用車として活用 出典:小田原市「小田原市EVを活用した地域エネルギーマネジメントモデル事業中間レポート」 <https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/486723/1-20210608094913.pdf> |

(2)個別の措置や導入事例についての情報源の例

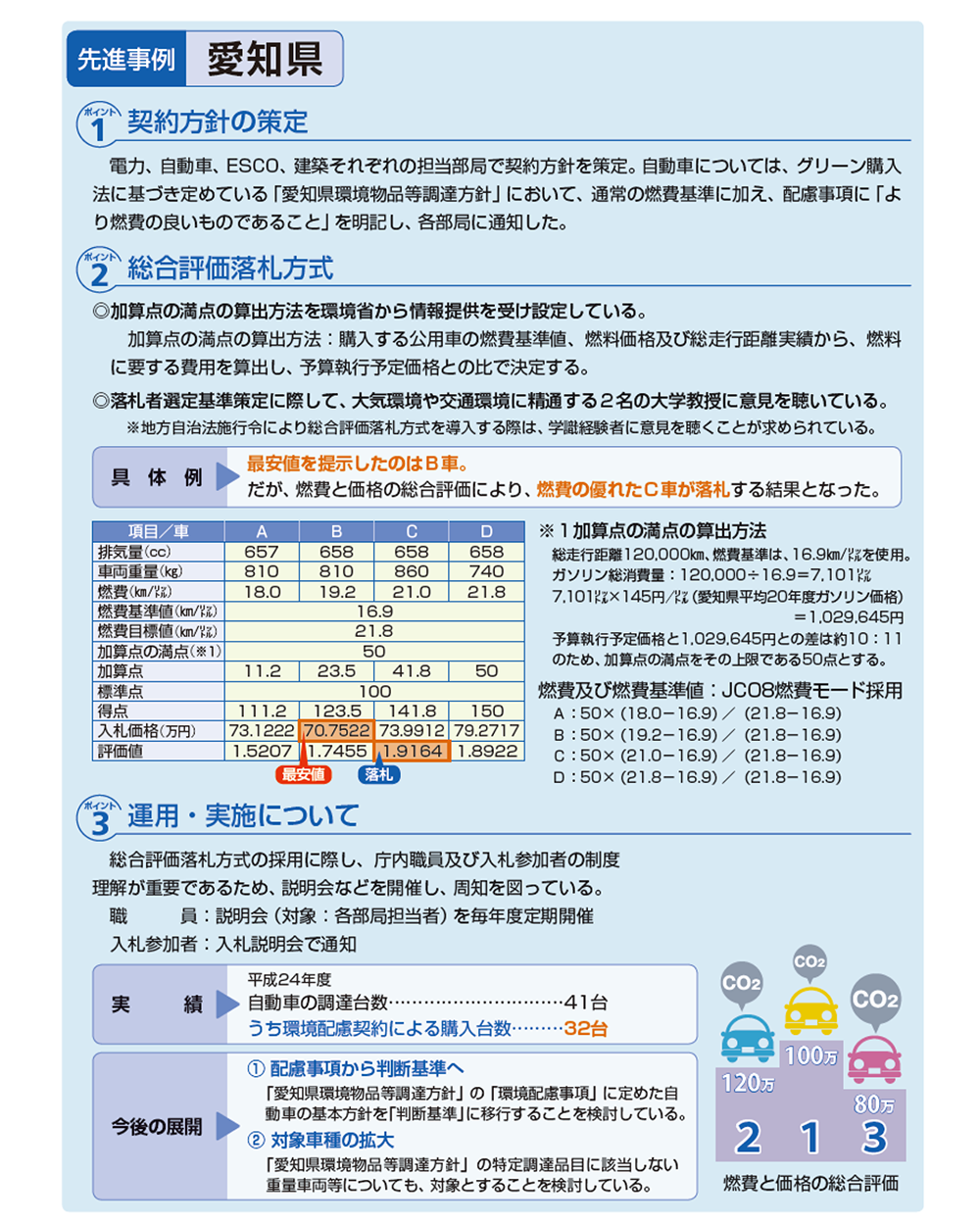

①「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(2021年2月19日変更閣議決定)

この方針は、グリーン購入法に基づき、国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本事項を定めるものです。地方公共団体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましいとされています。基本方針の中で、自動車が特定調達品目となっており、判断の基準等の参考に活用することができます。

なお、例年改定されているので、その時点において最新のものを確認してください。

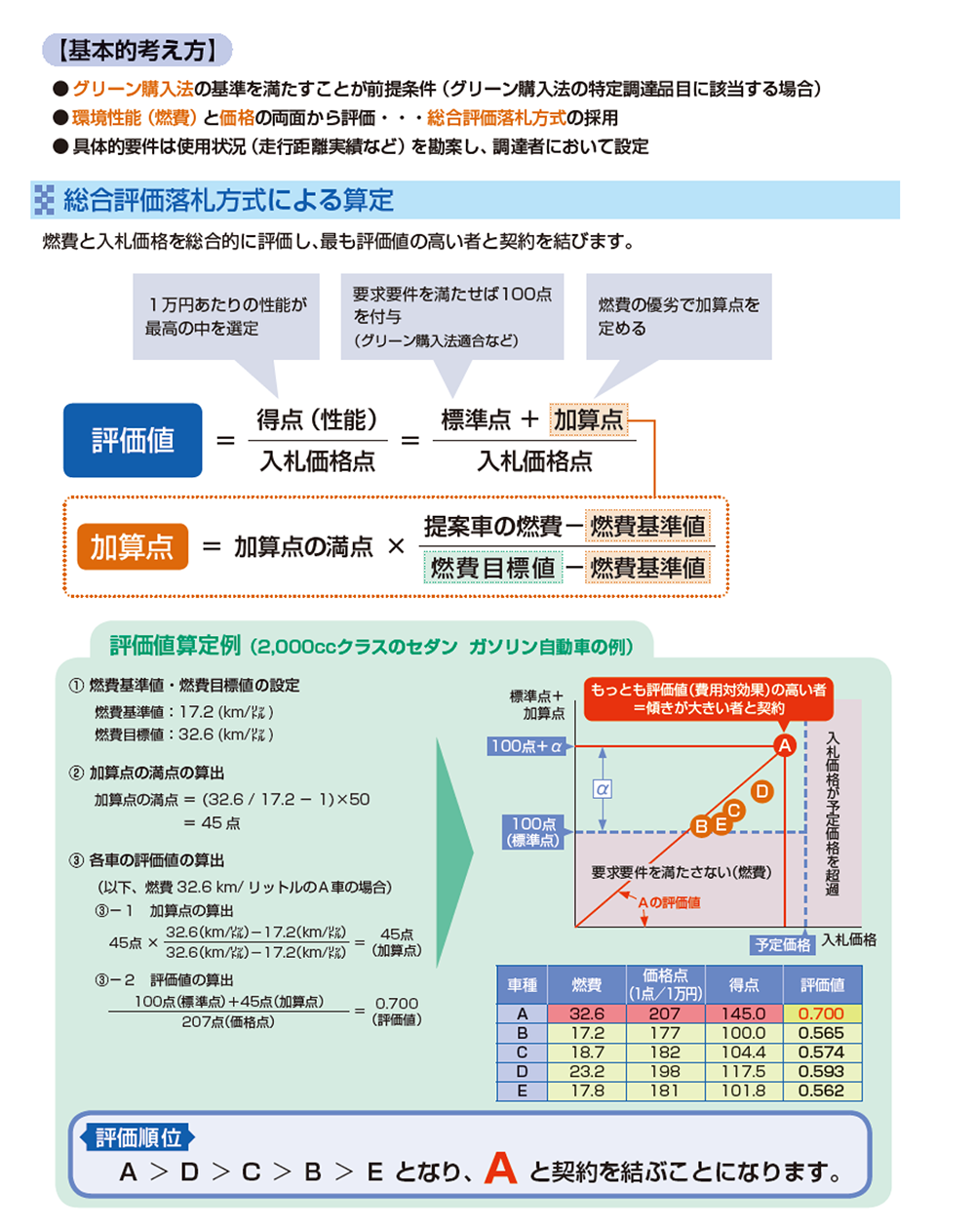

②「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(平成31年2月8日変更閣議決定)、「環境配慮契約法基本方針関連資料」(令和3年2月)

この方針は、環境配慮契約法に基づき、各省各庁の長及び独立行政法人等の長が環境配慮契約の推進を図るための基本的考え方を定めるものです。環境配慮契約法では、地方公共団体及び地方独立行政法人においても温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めるものとされています。基本方針の中で、自動車の購入等に係る契約の基本的事項が示されており、取組の参考に活用することができます。

③「エコドライブ普及・推進アクションプラン」(2006年、エコドライブ普及連絡会)

このアクションプランは、関係4省庁(警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省)のエコドライブ普及連絡会により策定されたもので、エコドライブ普及に向けて政府等が重点的に推進すべき事業を取りまとめたものです。この中で、エコドライブの普及・推進に向けた考え方が示されており、取組の参考に活用することができます。

④「次世代自動車ガイドブック」(環境省・経済産業業・国土交通省)

政府決定文書や補助金、税制特例措置、グリーン購入法の対象とされた自動車に関連する情報をとりまとめたものです。環境性能に優れた自動車を導入する際に、参考として活用することができます。

⑤「ゼロカーボン・ドライブ」(環境省)

ゼロカーボン・ドライブは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力(再エネ電力)と電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を活用した、走行時のCO2排出量がゼロのドライブです。環境省のホームページ(https://www.env.go.jp/air/zero_carbon_drive/)では、自動車購入時に活用できる補助制度や充電ステーション・水素ステーションマップなどの関連情報を得ることができます。

参考となる情報源の例:環境配慮契約法パンフレット

図4-58 環境配慮契約法パンフレットのイメージ(一部抜粋)

出典:環境省ウェブサイト「環境配慮契約関連資料」

4-4-6.一般廃棄物処理事業

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)第6条第1項では、市町村に一般廃棄物の適正な処理を行うため、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)の策定義務があり、「その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。」(廃棄物処理法第6条の2第1項)とされています。

事務事業編の策定の際には、一般廃棄物処理事業の担当部局における措置の実施や検討の状況を確認し、実施が予定されている措置は事務事業編にも位置付けるとともに、新たな措置の実施可能性と実施のための課題を抽出し、対応方策を検討することで、事務事業編に反映させていくことが求められます。

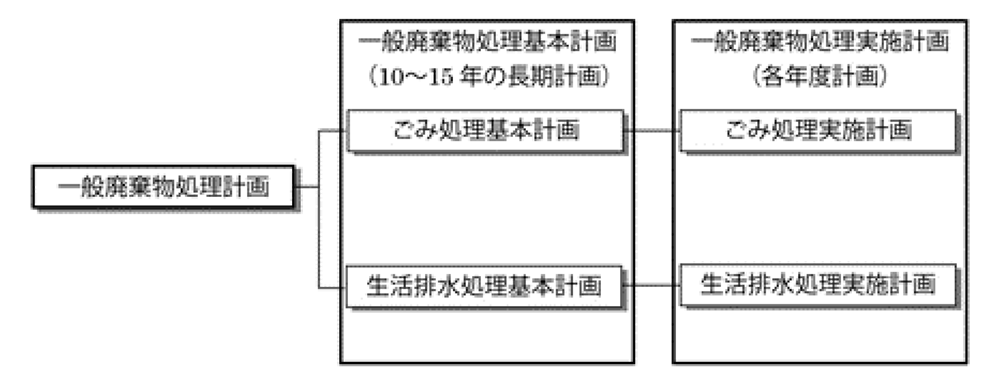

【コラム】一般廃棄物処理基本計画と地球温暖化対策との関連について |

通常10~15年の長期計画として基本的な事項を定める一般廃棄物処理基本計画のうち、ごみ処理基本計画については環境省から策定指針が示されており、温室効果ガスの排出量の削減についての配慮が求められています。 具体的には、国の地球温暖化対策計画等を踏まえて策定するとされています。また、策定に当たってごみ処理の現況や課題を整理する中では、ごみ処理の実績について温室効果ガスの排出量等の状況についても原則として過去5年間以上の実績を把握・整理することが適当であるとされており、ごみ処理の評価について温室効果ガスの排出(廃棄物処理に伴う温室効果ガスの人口一人一日当たり排出量)も標準的な評価項目の一つとして示されています。さらに、計画策定に当たっての留意事項として、温室効果ガスの排出量の削減についての配慮が示されています。 |

<温室効果ガスの排出に関する状況>

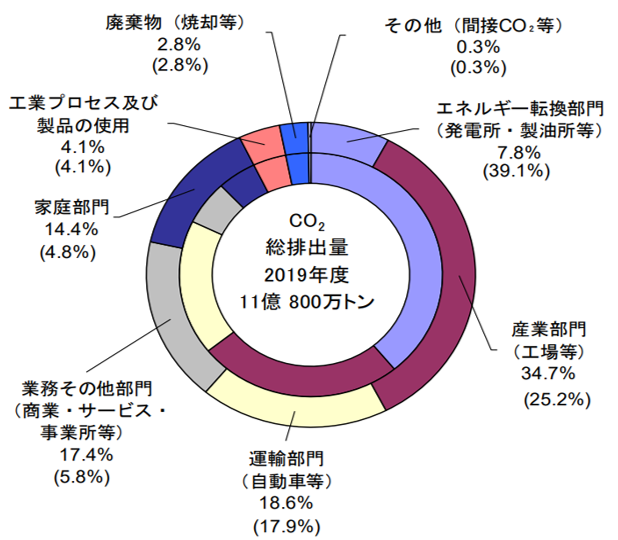

廃棄物処理事業は、日本全体としても温室効果ガス排出規模の大きい活動です(図4-59参照)。廃棄物の中でも一般廃棄物(ごみ・生活排水(し尿等))の処理は市町村に責任があります。特に、ごみの焼却を実施している市町村の場合は、廃プラスチック類の焼却に伴うCO2(エネルギー起源の排出ではないため、非エネルギー起源CO2という名称で区分されています。)の排出44が、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」のうち半分程度を占める場合もあり、主要な排出要因となります。また、このような廃棄物由来で排出される温室効果ガス以外にも、車両や施設における燃料や電気の使用に伴うエネルギー起源CO2も排出されます。

44食物くず(生ごみ)などバイオマス起源の廃棄物の焼却に伴うCO2は、「温室効果ガス総排出量」の算定対象とはなりません。なお、バイオマス起源の廃棄物の焼却であっても、CH4とN2Oは算定対象となります。

※廃棄物焼却場における化石燃料由来のプラスチック、廃油の焼却等に伴う排出が含まれます。

図4-59 2019年度の温室効果ガス排出量の部門別内訳(CO2)

出典:環境省「2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について」

<https://www.env.go.jp/press/109480.html>

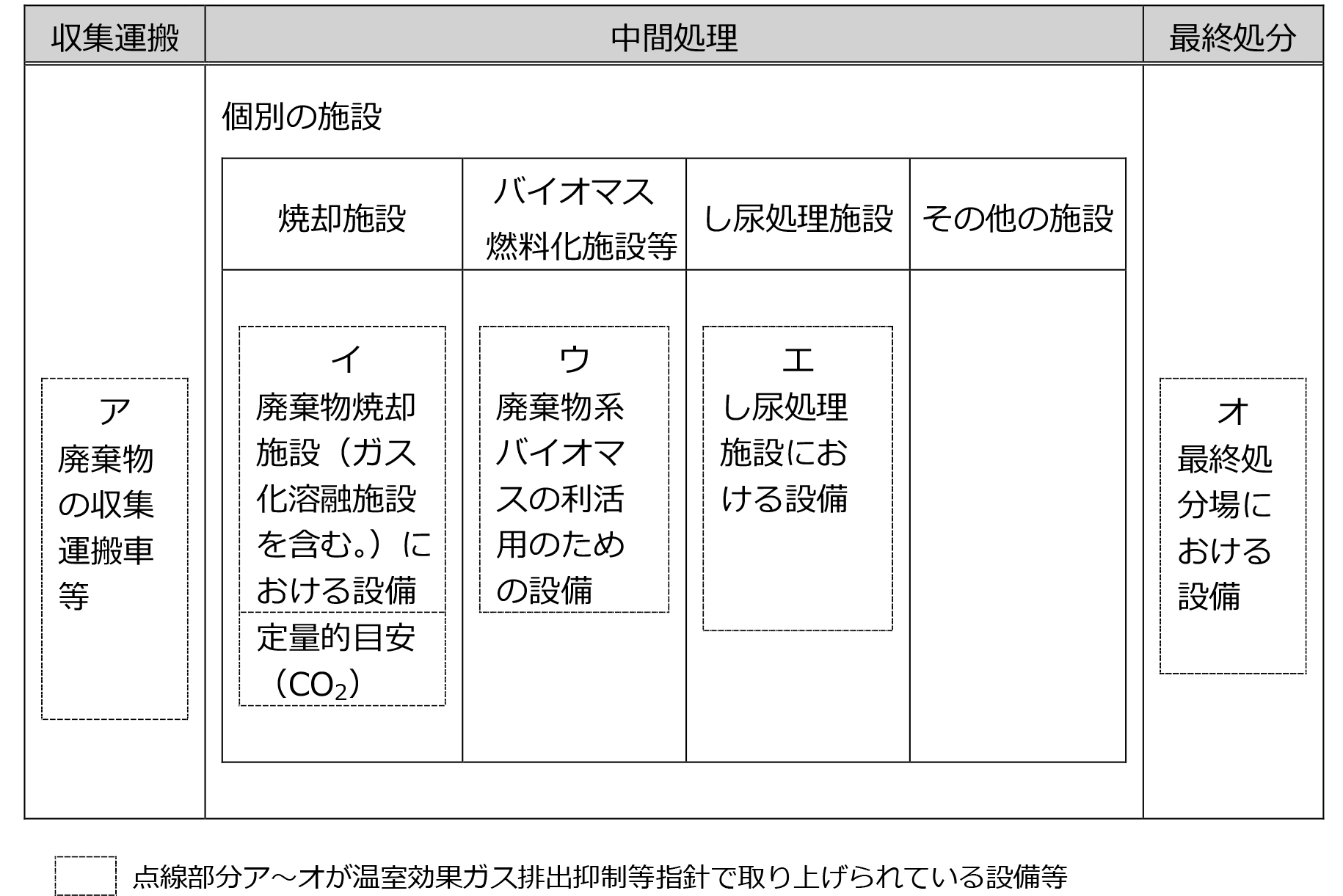

(1)措置の対象について

一般廃棄物処理事業における措置の対象として、図4-60に示すものが考えられます。

図4-60 ごみ処理事業の技術的構成要素の例と温室効果ガス排出削減等指針の関係

(2)重要となる基本的な措置と措置の目標の例

地球温暖化対策計画では、「目標達成のための対策・施策」の一つとして、「廃棄物処理における取組」も示されています。

○地球温暖化対策計画(抄)

第3章 目標達成のための対策・施策

第2節 地球温暖化対策・施策

○廃棄物処理における取組

温室効果ガスの排出削減にも資する3R+Renewableを推進するとともに、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号。以下「循環法」という。)に基づく循環型社会形成推進基本計画(以下「循環計画」という。)の第5次計画の策定を目指して、サーキュラーエコノミーへの移行を加速するための工程表の今後の策定に向けて具体的検討を行う。その上で、廃棄物処理施設における廃棄物発電等のエネルギー回収や廃棄物燃料の製造等を更に進める。また、廃棄物処理施設やリサイクル設備等における省エネルギー対策、EVごみ収集車等の導入によりごみの収集運搬時に車両から発生する温室効果ガスの排出削減を推進する。

重要となる基本的な措置は、以下に示すように循環型社会構築のための対策・施策と共通的なものが多いと考えられます。これらは、大きな温室効果ガス排出削減効果が期待できる場合も多いと考えられ、事務事業編でも積極的に位置付けていくことが期待されます。

なお、ごみの分別収集は市町村が行っていますが、ごみの焼却については一部事務組合及び広域連合の当該市町村以外の地方公共団体が実施している場合、ごみの焼却に伴う温室効果ガスの排出量は一部事務組合及び広域連合において計上されるものと考えられます。しかし、このような場合であっても、当該市町村には、3Rの推進はもとより、ごみ処理システム全体として温室効果ガスの排出量を削減していくための取組が期待されています。

<重要となる基本的な措置の例>

①3Rの推進によるごみ焼却量の減少等

3R(ごみの排出抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル))を進めることで、社会全体の温室効果ガスの排出量が削減されるほか、廃棄物処理を行う地方公共団体自身の「温室効果ガス総排出量」の削減も期待できます。そのためには、分別収集の拡大などリサイクルルートの拡充と併せ、事業系ごみの手数料の適正化や家庭系ごみの有料化などの経済的手法を用いた施策の検討も望まれます。

②直接埋立の回避

ごみ、特に有機性廃棄物(厨芥、紙類、草木等)を直接埋め立てている場合は、温室効果の強い(地球温暖化係数の大きい)CH4が廃棄物の分解により発生します。そこで、速やかに資源化や焼却等の中間処理へと移行することで効果的に温室効果ガスの排出量が削減できます。中間処理施設の整備に時間を要する場合には、他の団体や民間の施設へ委託して実施することも考えられます。

③廃プラスチック類の分別・リサイクル

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が2022年4月から施行されました。

これまで、容器包装リサイクル法に基づき、プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルが進められてきましたが、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律により、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物についても、効率的に分別収集・リサイクルすることが可能になります。こうしたプラスチック資源の分別収集・リサイクルを開始・継続することで、大幅なCO2排出量の削減が達成・維持されます。分別協力率を上昇させていくことで、効果が高まります。分別収集によるごみの収集運搬過程からのCO2排出量の増加量は、廃プラスチック類の焼却に伴う排出の削減量に比べれば、十分小さな水準にとどまることが一般的と考えられます。

④廃棄物からのエネルギー回収の増強・高効率化

ごみ処理施設(特に焼却施設等)の改修や整備で、エネルギー回収量の増大や施設の省エネルギー化を図ることが効果的です。基本的には技術的対策となるため、確実な効果が見込まれます45。また、施設整備においては立地段階からエネルギー利活用を考慮していくことが重要です46。なお、小規模な施設は一般にエネルギー回収率が低くなりやすく、適切な規模での広域化を進めることで焼却施設の集約化を図ることが基盤的取組となります。

生ごみなどのバイオマスをメタンガス化する方式では、比較的小規模な施設でも発電を実施することができます。

⑤EVごみ収集車等の導入

走行から積込までを全て電動化したEVごみ収集車の導入等により、現行の内燃機関ごみ収集車の代替を図ることによって、廃棄物を運搬する車両等から排出されるCO2排出量を削減することができます。

45ただし、白煙防止装置(無害な水蒸気が煙突からの白煙として見えることを、エネルギーを使って防止する装置)の停止による発電効率の向上のように、周辺住民の理解が求められる対策もあります。

46外部熱供給の場合には熱需要とのマッチングが前提となります。また、発電効率が高まる水冷式復水方式の導入には冷却水の確保が前提となります。

<措置の目標の例>

措置を効果的に実施するために、措置の目標を設定することが考えられます。措置の目標に用いる指標は、定期的に測定できる指標にすることが望まれます。例として、表4-48に示すものが考えられます。

表4-48 一般廃棄物の措置と措置の目標の例

措置 |

措置の目標の例 |

|---|---|

3Rの推進によるごみ焼却量の減少等 |

一人一日当たりのごみ排出量[kg/人・日] |

直接埋立の回避 |

直接埋立量[t] |

廃プラスチック類の分別・リサイクル |

廃プラスチック類の焼却量[t] |

廃棄物からのエネルギー回収の増強・高効率化※1 |

エネルギー回収率[%](発電効率+熱利用率)※2 |

EVごみ収集車等の導入 |

EVごみ収集車等の導入割合[%] |

※1:この措置とその目標に関しては、「4-4-6.(3)社会全体の温室効果ガスの排出量の削減に関する措置と目標について(外部へのエネルギー供給量の拡大等)」も参照してください。

※2:エネルギー回収率の定義の詳細は、環境省(令和3年4月改訂)「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」を参照してください。

(3)社会全体の温室効果ガスの排出量の削減に関する措置と目標について(外部へのエネルギー供給量の拡大等)

例えば、発電を行っているごみ焼却施設において、発電効率の向上や外部熱供給量の拡大によりエネルギー回収量を増大するとともに、省エネルギー化を進めることで、温室効果ガスの排出量の増加を伴わずに外部(他者)へのエネルギー供給量を拡大することができます。

また、ごみ焼却施設の新設時や基幹改良時については、計画段階から廃棄物エネルギーを利活用する地域の需要施設についても併せて検討するなど、廃棄物エネルギーの利活用の在り方を含めて検討を行うことが重要です。

なお、現在の地球温暖化対策推進法施行令第3条に基づく「温室効果ガス総排出量」の算定方法では、このような他者へのエネルギー供給による社会全体としての温室効果ガスの排出量の削減効果を差し引くことはできませんが、「温室効果ガス総排出量」とは別途、外部へのエネルギー供給量又はそれによる温室効果ガスの排出量削減効果を、措置の目標として掲げることも考えられます。

【事例】廃棄物発電の導入(熊本県 熊本市) |

熊本市では、2つのごみ焼却施設を保有しており、それぞれの工場で廃棄物発電を実施しています。地域新電力を通じた余剰電力の公共施設への供給、併設する施設への余熱の供給も行っています。さらに、再生可能エネルギーによる電力供給のみでなく、防災力向上を兼ねる蓄電池等の整備等多角的な取組を実施しています。

図4-61 廃棄物発電を通じたエネルギー地産地消の取組 出典:スマートエナジー熊本株式会社「事業概要」<https://se-kumamoto.co.jp/business/> |

(4)個別の措置や導入事例についての情報源の例

①温室効果ガス排出削減等指針(廃棄物処理部門)

温室効果ガス排出削減等のために事業者が行うべきことを具体的に定めたガイドラインとして、地球温暖化対策推進法に基づき国が定めた「温室効果ガス排出削減等指針」があり、「廃棄物処理部門」についても定められています。指針の中では、例えば、温室効果ガスの排出の削減等に係る措置として、温室効果ガスの排出の削減等に資する設備の選択と、温室効果ガスの排出の削減に資する設備の使用方法が示されています。さらに、「廃棄物処理部門」の温室効果ガス排出削減等指針では、温室効果ガスの排出の削減等の措置を通じた温室効果ガス排出量の目安も示されています。また、指針に掲げる目安や措置を解説した「廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル」(2012年、環境省)が作成されており、検討の参考とすることができます。

②その他の情報源

温室効果ガス排出削減等指針の他に、以下に示す資料が検討の参考になります。

表4-49 個別の措置や導入事例についての情報源の例

名称 |

情報源の概要 |

|---|---|

「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」 |

「循環型社会形成推進交付金」の対象となる処理施設に関するマニュアル。 |

「高効率ごみ発電施設整備マニュアル」 |

|

「廃棄物エネルギー利活用計画策定指針」 |

地域における廃棄物エネルギーの利活用に関する計画を策定するに当たり役立つ計画検討の進め方や留意事項・取組事例等をまとめたもの。 |

「廃棄物エネルギー利活用方策の実務入門」 |

廃棄物エネルギー利活用に当たっての技術的課題等への対応手順を解説したもの。 |

「廃棄物エネルギー利用高度化マニュアル」 |

発電や余熱利用も含めた廃棄物エネルギーの高度利用の普及加速化に必要な方策や先進事例等を整理したもの。 |

「廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル」 |

食品廃棄物等のバイオガス化施設の事例について導入過程やコスト・環境負荷の削減効果等を整理したもの。 |

「メタンガス化施設整備マニュアル」 |

廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアルを踏まえてメタンガス化施設の施設規模等を具体的に検討するためのマニュアル |

「車両対策の手引き-廃棄物分野における温暖化対策-」(2009年、環境省) |

廃棄物の収集・運搬車両等から発生する温室効果ガスの排出抑制対策を整理したもの。 |

「市町村における一般廃棄物処理事業の3R化・低炭素化取組事例集」(環境省) |

市町村における低炭素化の取組事例等をとりまとめたもの。 |

環境省ホームページ |

一般廃棄物処理の低炭素化に向けた各種マニュアル等 |

一般財団法人日本環境衛生センターホームページ |

ごみと脱炭素社会を考える全国ネットワークポータルサイト「Wa-reclステーション」 |

参考となる情報源の例:車両対策の手引き

参考となる情報源の例:市町村における一般廃棄物処理事業の3R化・脱炭素化取組事例

「市町村における一般廃棄物処理事業の3R化・低炭素化取組事例」(環境省)の「(2)低炭素化取組事例」にいくつかの事例が紹介されています。

一般廃棄物処理の脱炭素化に関する指標としては、「廃棄物からのエネルギー回収量」といったものがありますが、廃棄物処理施設に関連するものが多くなっています。そこで、脱炭素化に資する取組を広く抽出するため、既存調査等を参考に想定される取組を整理した上で、それらの取組を行っている市町村を選定しました。

京都府 京都市(廃食用油のBDF利用)

神奈川県 川崎市(廃棄物の鉄道輸送(モーダルシフト))

山口県 防府市(生ごみ等を対象としたバイオガス化施設整備)

北海道 音更町(ごみ指定袋へのバイオマスプラスチック利用)

出典:環境省「市町村の一般廃棄物処理事業の3R化のための支援ツール」

【コラム】一般廃棄物処理事業に関する主要な計画や指針等について |

<一般廃棄物処理基本計画> 市町村が一般廃棄物処理基本計画を作成するための指針として、「ごみ処理基本計画策定指針」(2016年、環境省)、「生活排水処理基本計画策定指針」(1990年、厚生省)が定められています。うち「ごみ処理基本計画策定指針」から、全体像が概説されている部分を以下に抜粋します。 市町村は廃棄物処理法に基づき、同法の目的である生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物処理計画を定めなければなりません。 一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の統括的な処理責任を負う市町村がその区域内の一般廃棄物を管理し、適正な処理を確保するための基本となる計画であり、市町村が自ら処理、あるいは市町村以外の者に委託して処理する一般廃棄物のみならず、廃棄物処理法第6条の2第5項に規定する多量排出事業者に指示して処理させる一般廃棄物や市町村以外の者が処理する一般廃棄物等も含め、当該市町村で発生する全ての一般廃棄物について対象としなければなりません。 また、市町村は、対象となる一般廃棄物について、減量化や再生利用に係る具体的な推進方策や目標値を明記します。 一般廃棄物処理計画は、廃棄物処理法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に基づき、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画(一般廃棄物処理基本計画)及び当該基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成されています。 また、一般廃棄物はごみと生活排水に分かれるため、それぞれ、ごみに関する部分(ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画)と生活排水(し尿等)に関する部分(生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画)とから構成されています。 一般廃棄物処理基本計画は、目標年次を概ね10年から15年先において、概ね5年ごとに改定するほか、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合には見直しを行うことが適切です。

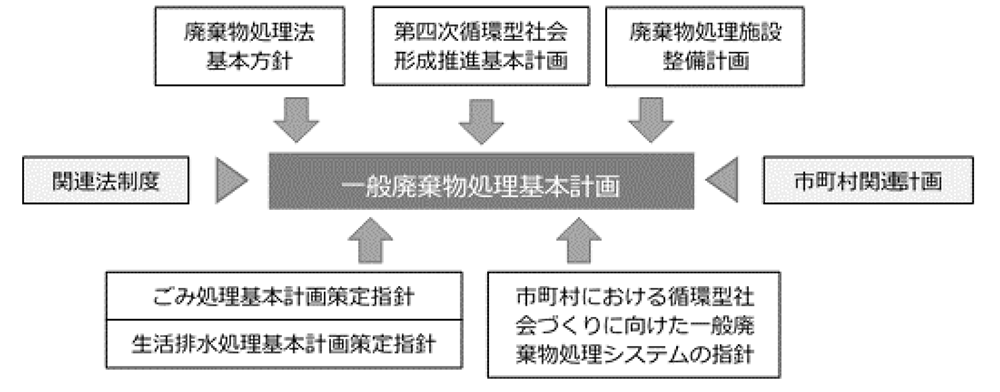

図4-63 一般廃棄物処理計画の構成 出典:環境省「ごみ処理基本計画策定指針(2016)」 <https://www.env.go.jp/recycle/waste/gl_dwdbp/index.html>

一般廃棄物処理基本計画の策定に当たって関連する主な指針や計画としては、上記の各策定指針や各市町村の関連計画等のほか、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」(2013年改訂、環境省)、「廃棄物処理法基本方針」(2016年変更)、「第四次循環型社会形成推進基本計画」(2018年6月19日閣議決定)などが挙げられます。

図4-64 一般廃棄物処理基本計画の策定に当たり考慮されている指針等

<市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針> 「市町村の一般廃棄物処理事業の3R化のための支援ツール」のうち、3つのガイドラインとしては、「一般廃棄物処理有料化の手引き」(2013年、環境省)、「一般廃棄物会計基準」(令和3年5月改訂、環境省)、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」(2013年改訂、環境省)が示されています。

<廃棄物処理法基本方針(廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針)> 廃棄物処理法基本方針の中では、「1 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向」「2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項」「3 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項」「4 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な事項」「5 非常災害時における前2号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項」「6 その他廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項」が定められています。 なお、2020年度以降は、第四次循環型社会形成推進基本計画等の目標を参考にして施策を進める方針が示されています。

<第四次循環型社会形成推進基本計画> 2018年6月に策定された第四次循環型社会形成推進基本計画の中では、循環型社会形成に向けた方向性、指標及び数値目標、取組等が定められています。 同計画で定められている、2025年度を目標年度とした一般廃棄物の減量化(物質フロー指標(代表指標)と数値目標)は以下のとおりです。

2025年度目標の一般廃棄物の減量化(物質フロー指標(代表指標)と数値目標)

1人1日当たりのごみ排出量(計画収集量、直接搬入量、集団回収量を加えた事業系を含む一般廃棄物の排出量)を、2025年度において約850グラムとする

集団回収量、資源ごみ等を除いた、家庭からの1人1日当たりごみ排出量を2025年度において約440グラムとする

事業系ごみの「総量」について2025年度において約1,100万トンとする

<廃棄物処理施設整備計画> 廃棄物処理法第5条の3の規定に基づき、2018~2022年度の5カ年の「廃棄物処理施設整備計画」(2018年6月19日閣議決定)が定められています。同計画では、人口減少等の社会構造の変化に鑑み、ハード・ソフト両面で、3R・適正処理の推進や気候変動対策、災害対策の強化に加え、地域に新たな価値を創出する廃棄物処理施設整備を推進することとしています。 また、以下のとおり、廃棄物処理施設整備事業の実施に関する重点目標が定められています。

廃棄物処理施設整備事業の実施に関する重点目標(目標及び指標)

※指標が定められている目標のみ抜粋 |

【コラム】レジ袋有料化について |

2019年12月27日に、容器包装リサイクル法の関係省令47が改正されました。これは、プラスチック製買物袋の過剰な使用を抑制することを目的として、消費者のライフスタイル変革を促すものです。これにより、2020年7月1日からプラスチック製買物袋を扱う小売業48を営む全ての事業者は、原則プラスチック製買物袋の無料配布ができなくなりました(レジ袋有料化義務化)。 また、制度の円滑な実施に向けて、「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」が公表されました。

出典:環境省「みんなで減らそうレジ袋チャレンジ」 |

47小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

48各種商品小売業、織物:衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業

4-4-7.水道事業

水道法(昭和32年法律第177号)では、水道は「水道事業」、「水道用水供給事業」、「専用水道49」の3つの種類が規定されています。このうち、水道事業は、一般の需要に応じて水道により水を供給する事業であり、厚生労働大臣の認可を受け「原則として市町村が経営するもの」(水道法第6条)とされています。水道用水供給事業は、「厚生労働大臣の認可を受け」(水道法第26条)、事業者が水道事業体へ用水を供給するものとされており、都道府県、一部事務組合及び広域連合、市町村によるものがあります。

事務事業編の策定の際には、水道事業の担当部局における措置の実施や検討の状況を確認し、実施が予定されている措置は事務事業編にも位置付けるとともに、新たな措置の実施可能性と実施のための課題を抽出し、対応方策を検討することで、事務事業編に反映させていくことが望まれます。

<温室効果ガスの排出に関する状況>

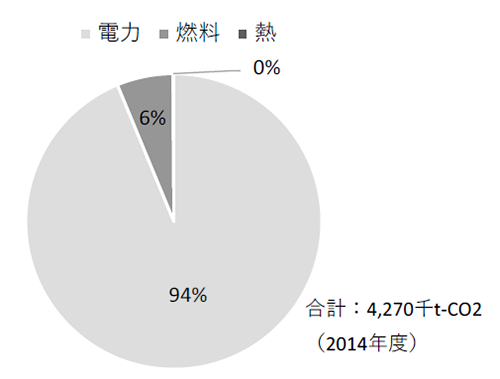

水道は、ポンプ等による水移送のため多大な電力を要しており、日本全体としても温室効果ガス排出規模の大きい活動です(国全体の温室効果ガス排出量の約0.3%)。排出要因の比率として、電力の使用に伴うものが最も大きく、全体の90%以上を占めています(図4-65参照)。

図4-65 我が国の水道事業における年間の温室効果ガス排出量の内訳

出典:公益社団法人日本水道協会(2014年度版)「水道統計」より作成

49専用水道は、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道等のことです(水道法第3条)。

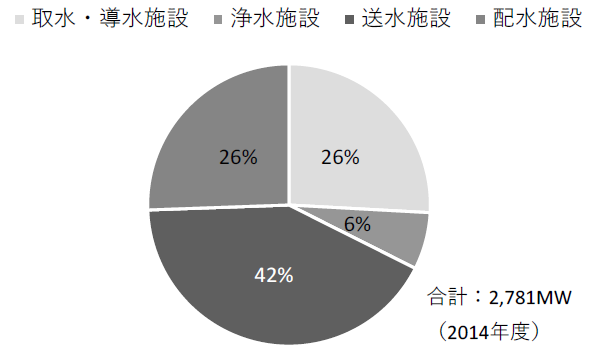

水道は、ポンプ等による水移送のため多大な電力を要しています(全国の電力消費量の約0.8%)。ポンプの中では、送水工程のポンプ容量が大きくなっています(図4-66参照)。

図4-66 全国のポンプ設備の工程別原動機出力の合計

出典:公益社団法人日本水道協会(2014年度版)「水道統計」より作成

(1)措置の対象について

水道事業における措置の対象として、表4-50に示すものが考えられます。

表4-50 水道の代表的な工程と設備

工程 |

設備 |

|---|---|

取水・導水工程 |

ポンプ設備 |

除塵機 |

|

沈殿・ろ過工程 |

凝集池設備 |

沈殿設備 |

|

ろ過池設備 |

|

膜ろ過設備 |

|

薬品注入設備 |

|

高度浄水工程 |

オゾン処理設備 |

粒状活性炭ろ過池設備 |

|

紫外線処理設備 |

|

排水処理工程 |

排泥濃縮槽設備 |

排泥脱水設備 |

|

送水・配水工程 |

ポンプ設備 |

総合管理 |

水運用管理 |

監視制御システム |

|

共通 |

受変電・配電設備 |

その他の主要エネルギー |

空調設備、給湯設備、換気設備、昇降機設備 |

照明設備 |

|

未利用エネルギーの活用のための設備 |

出典:環境省「上水道・工業用水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル」より作成

<https://www.env.go.jp/content/900444537.pdf>

(2)重要となる基本的な措置と措置の目標の例

地球温暖化対策計画では「目標達成のための対策・施策」の一つとして、「上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入」が示されています。

○地球温暖化対策計画(抄)

第3章 目標達成のための対策・施策

第2節 地球温暖化対策・施策

○上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入(水道事業における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進等)

上水道においては、省エネルギー・高効率機器の導入、ポンプのインバータ制御化などの省エネルギー設備の導入及び施設の広域化・統廃合・再配置による省エネルギー化の推進や、小水力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備の導入を実施する。

また、長期的な取組として、上水道施設が電力の需給調整に貢献する可能性を追求する。

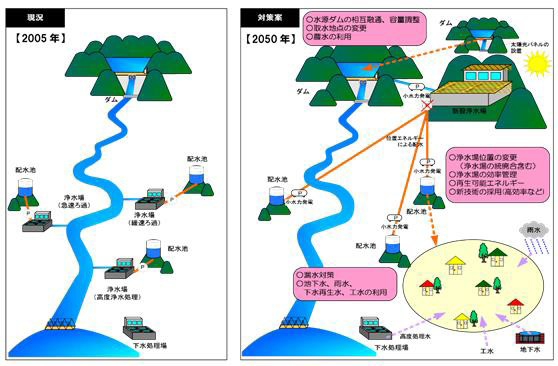

上水道・工業用水道部門における温室効果ガス排出削減等指針では、措置の例として、高効率設備への更新、運転制御の適正化、未利用エネルギーの活用、取水場所を上流に求めた位置エネルギーの活用、水源の相互融通、施設の統廃合等が挙げられています。

関係行政機関・他の事業者との連携強化及び施設規模の最適化を目指した事業規模の見直し等の取組も含めた措置を検討し、水循環系全体での水利用の効率化を図るような視点をもって水道施設・工業用水道施設の再構築を推進していくことが重要であるとされています50(図4-67参照)。

図4-67 水道施設の再構築も含めた対策のイメージ(左:実施前、右:実施後)

出典:環境省「上水道・工業用水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル」

<https://www.env.go.jp/content/900444537.pdf>

50環境省(2016)「上水道・工業用水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル」

<重要となる基本的な措置の例>

ここでは、重要と考えられる基本的な措置の例を示します。また、それらの措置のうち、代表的な例について表4-51で説明します。

①省エネルギー・高効率設備の導入

水道施設の改修や整備で、施設の省エネルギー化を図ることが効果的です。主な取組として、ポンプ設備におけるインバータ等を利用した回転速度制御システムの導入等が挙げられます。水道施設における電力消費量は取水・導水・送水・配水のポンプ設備が大きな割合を占めるため、大きな効果が見込まれます。

②運転の効率化・適正化

水道施設における設備の運転方法を効率化・適正化することで、温室効果ガスの排出量を削減することができます。各設備の使用実態を把握した上で、運転方法の見直し等の可能性を検討することが期待されます。また、ESCO事業者等を活用したエネルギー消費効率の改善等についても検討することが考えられます。主な取組として、送水・配水施設における末端圧制御・送水系統の流量制御等によるポンプ制御の適正化等が挙げられます。

③再生可能エネルギー利活用設備の導入

水道施設で発生するエネルギーを有効に利活用するための設備を導入することで、温室効果ガスの排出量を削減することができます。管路の残存圧力等を利用した導水・送水・配水等への小水力発電設備の導入、高度浄水処理における排オゾン処理装置の熱回収等が考えられます。

④位置エネルギーの活用

水の持つ位置エネルギー(重力)を利用して、極力ポンプ等の電気的なエネルギーを使用しないで配水を行う方式に切り替えることで、省エネルギー化を図ることができます。自然流下方式の拡大、送配水ルートの簡素化、配水ブロックの区域変更などを組み合わせ、水運用の総合的な見直しを行うことで温室効果ガスの排出量の削減が期待できます。

⑤漏水対策の推進

配水管等からの漏水量を抑制することで、浄水量等の削減につながり、結果として水道事業からの温室効果ガスの排出量を削減することが期待できます。具体的には、管路の更新と合わせた配水管のダクタイル管への取替えや地下漏水の早期発見・修理等が挙げられます。

⑥雨水等の利用の推進

水洗便所の用、散水等に雨水や下水再生水等の利用を促進し、給水量を抑制することで、結果として水道事業からの温室効果ガスの排出量を削減することが考えられます。なお、「雨水の利用の推進に関する法律」が2014年に制定・施行されています。

表4-51 水道事業の設備における措置の例

措置 |

対象設備 |

措置の概要 |

措置の説明 |

|---|---|---|---|

高効率ポンプ・エネルギー消費効率の高いモータの導入 |

ポンプ |

ポンプのモータを高効率なものに更新することで、電力消費量の削減を図ります。 |

水道施設における電力消費量は取水・導水・送水・配水のポンプ設備が大きな割合を占めます。ポンプの新設・更新時に、ポンプ特性に合わせた永久磁石同期モータ等の高効率モータやトップランナーモータを搭載したポンプに変更することで、エネルギー効率の向上、電力消費量の削減を図ります。 |

送水・配水施設における末端圧制御・送水系統の流量制御等によるポンプ制御の適正化 |

送水・配水設備 |

送水・配水施設におけるポンプの運転方法を適正化することで、電力消費量の削減を図ります。 |

末端圧制御とは配水管末端の圧力を計測又は予測し、圧力監視により過剰な配水圧力を極力少なくするようにポンプ側の吐出圧力を制御する運転方法です。末端圧制御を行いポンプの吐出圧、送水流量等を制御することにより、流量減少時でも効率的な運転が可能となります。また送水系統の流量を極力一定にするよう制御することや、ポンプ効率を加味しポンプ原単位の一番効率のよい運転パターンなどで電力消費量を軽減することが可能です。 |

管路の残存圧力等を利用した導水・送水・配水等への小水力発電設備の導入 |

小水力発電設備 |

小水力発電設備を導入することで、未利用エネルギーの回収を図ります。 |

小水力発電は水の位置エネルギー等を利用して水車を回し、水車と直結した発電機を回転させることにより発電する方法です。地形の高低差から生じる水の位置エネルギーがある場所や、導水・送水・配水の残存圧力が利用できる場所、弁の開度調整や減圧弁などによる減圧を行っている場所に、設備を設置することで未利用エネルギーを回収することができます。 |

取水・導水・送水・配水工程等における自然流下系統の有効利用 |

(総合管理) |

位置エネルギーを最大限に活用した水輸送を検討し、電気的なエネルギーを使用せずに水の輸送を行います。 |

水の持つ位置エネルギーを利用して、極力ポンプ等の電気的なエネルギーを使用せずに水の輸送(取水・導水・送水・配水)を行います。また、起伏の多い地形などで配水池に送水する場合、受水槽で一旦浄水を受け入れ再度ポンプで加圧する方式から、元の配水池の水位を有効利用できる配水池直結型(インライン)ポンプを設置することで、位置エネルギーを有効利用することができます。 |

出典:環境省「上水道・工業用水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル」より作成

<https://www.env.go.jp/content/900444537.pdf>

<措置の目標の例>

措置を効果的に実施するために、措置の目標を設定することが考えられます。措置の目標に用いる指標は、定期的に測定できる指標にすることが望まれます。

指標の例として、給水量1m3当たり電力消費量[kWh/m3]が挙げられます。また、再生可能エネルギー利活用設備の導入については再生可能エネルギーによる発電量[kWh]、漏水対策の推進については有効率[%]が挙げられます。

(3)個別の措置や導入事例についての情報源の例

温室効果ガス排出削減等のために事業者が行うべきことを具体的に定めたガイドラインとして、地球温暖化対策推進法に基づき国が定めた「温室効果ガス排出削減等指針」があり、「上水道・工業用水道部門」についても定められています。指針の中では、例えば、温室効果ガスの排出の削減等に係る措置として温室効果ガスの排出の削減等に資する設備の選択と温室効果ガスの排出の削減に資する設備の使用方法が示されています。また、指針に掲げる目安や措置を解説した「上水道・工業用水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル」(2016、環境省)が作成されており、検討の参考とすることができます(表4-51参照)。

これら以外にも、「水道事業における環境対策の手引書(改訂版)」(2009、厚生労働省)などの参考となる各種の情報が存在しています。

【コラム】「水道事業ビジョン(地域水道ビジョン)」について |

今日、各水道事業及び水道用水供給事業(以下「水道事業等」といいます。)においては、施設の大規模な更新が必要となる中で安全・快適な水の供給や、災害時にも安定的な給水を行うための施設水準の向上など、水道が直面する課題に適切に対処していくためには、自らの事業を取り巻く環境を総合的に分析した上で、経営戦略を策定し、それを計画的に実行していくことが求められるとともに、給水区域の住民に対して事業の安定性や持続性を示していく責任があります。 厚生労働省では、新水道ビジョンにおいて水道事業者等や都道府県の役割分担を改めて明確にし、水道事業者等の取組を推進するため、「水道事業ビジョン」の作成を推奨しています。 水道事業ビジョンに記載すべき基本的な事項として想定される内容は、以下のとおりです。 ①水道事業の現状評価・課題 ②将来の事業環境 ③地域の水道の理想像と目標設定 ④推進する実現方策 ⑤検討の進め方とフォローアップ

出典:国土交通省「水道事業ビジョン(地域水道ビジョン)」ウェブサイト |

【コラム】水道事業者の「基本計画」について |

水道事業者には、「水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生労働省令第15号)」に定める必要最低限の機能を満足するとともにより高い水準の施設整備を目指すことが望まれています。また、各事業者には、地域特性や事業規模などを踏まえた独自の施設整備目標を設定することが求められています。目標達成には時間を要することから長期的な展望に基づいた総合的な基本計画を策定することが必要となります。 また、厚生労働省は水道施設の計画・設計のガイドラインとして「水道施設設計指針2012」を公表しています。この中で、基本計画の策定手順が解説されており、基本方針や基本事項の内容について定められています。 基本計画において定めるべき事項として、以下の項目が考えられます。 ○基本方針の決定 1 給水区域に関すること 2 上位計画との整合性に関すること 3 給水サービス水準に関すること 4 災害・事故対策に関すること 5 維持管理に関すること 6 環境への配慮に関すること 7 経営に関すること ○基本事項の決定 1 計画年次 2 計画給水区域 3 計画給水人口 4 計画給水量 ○整備内容の決定 事業の内容、工程、概算事業費等

出典:厚生労働省「水道施設設計指針2012」より作成(R6年4月より国土交通省へ移管) |