- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

4-4.目標達成に向けた具体的な措置等の検討

4-4-1.総論

ここでは、「4-3.『温室効果ガス総排出量』に関する数量的な目標の検討」で設定した目標達成に向けて具体的にどのような措置を行っていくか、その考え方と導入が考えられる措置等について記載します。

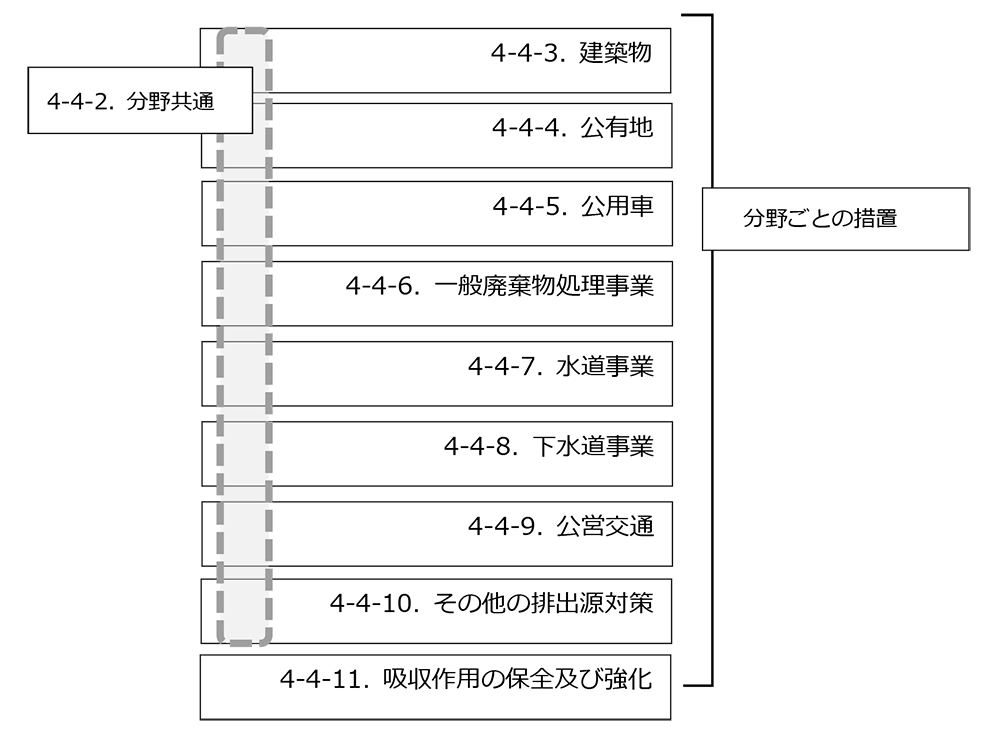

具体的な措置等としては、分野ごとに挙げられる措置(図4-19「4-4-3.建築物」~「4-4-11.吸収作用の保全及び強化」)と、複数分野において共通して挙げられる措置等(図4-19の「4-4-2.分野共通」)があります。以下、各々の分野において考えられる措置等について紹介します。

また、吸収作用の保全及び強化に係る措置についても紹介します。

図4-19 分野共通と分野ごとの措置等の位置付け

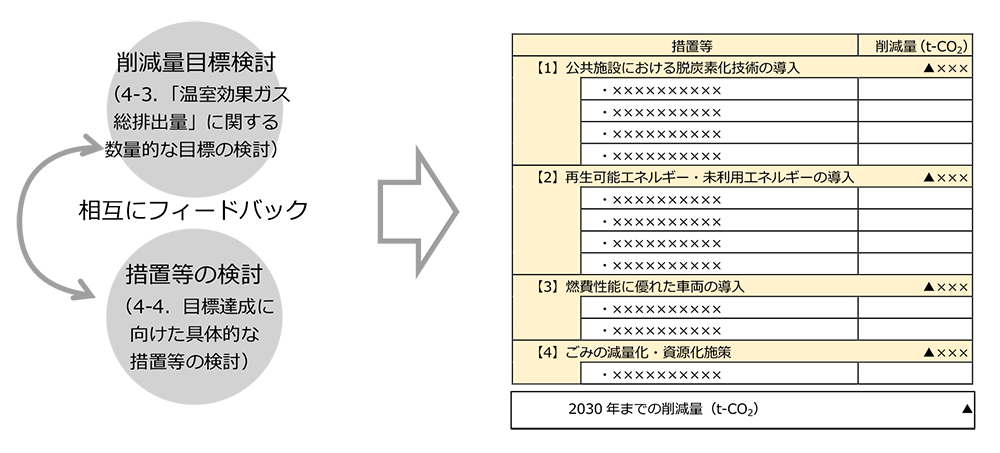

具体的な措置等の検討と並行して、温室効果ガスの排出量の削減目標を達成するための措置ごとの目標を設定します。具体的には、削減目標の設定と措置の設定は相互にフィードバックしつつ、最終的な削減目標達成に至るシナリオを検討することが必要です。

図4-20 措置等による削減量目標達成シナリオの検討イメージ

<政府実行計画に準じた取組>

具体的な措置の内容と目標を設定するにあたって、まず考えられるのが、政府実行計画(及びその実施要領)に準じて設定する方法です。太陽光発電の最大限の導入、新築建築物のZEB化、電動車の導入、LED照明の導入、再生可能エネルギー電力の調達などについては、政府実行計画に準じて目標設定を行っていただくことが望ましいです。具体的には、以下のような内容が挙げられています。

表4-24 政府実行計画に新たに盛り込まれた主な措置の内容とその目標

措置 |

目標 |

地方公共団体で特に参考となる章 |

|---|---|---|

太陽光発電の最大限の導入 |

2030年度には設置可能な建築物(敷地を含む。)の約50%以上に太陽光発電設備を設置することを目指す。 |

|

建築物における省エネルギー対策の徹底 |

今後予定する新築事業については原則ZEB Oriented 相当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready 相当となることを目指す。 |

|

電動車の導入 |

代替可能な電動車(EV、FCV、 PHEV、HV)がない場合等を除き、新規導入・更新 については2022年度以降全て電動車とし、ストック(使用する公用車全体)でも2030年度までに全て電動車とする。 |

|

LED照明の導入 |

既存設備を含めた政府全体のLED照明の導入割合を2030年度までに 100%とする。 |

|

再生可能エネルギー電力調達の推進 |

2030年度までに各府省庁で調達する電力の 60%以上を再生可能エネルギー電力とする。 |

|

廃棄物の3R + Renewable |

プラスチックごみをはじめ庁舎等から排出される廃棄物の 3R+Renewableを徹底し、サーキュラーエコノミーへの移行を総合的に推進する。 |

<区域施策編との連携>

事務事業編は、区域全体の温室効果ガスの削減を図ることを目標としている区域施策編の一部であると捉えることもできます。従って、区域施策編との連携した検討を行うことが望ましいです。

区域全体の排出量の削減に寄与する施策ではあるものの、地方公共団体の事務・事業からの排出量という観点においては、排出量が増加してしまうという施策も存在します。例えば、公共交通の分野において、マイカーから公共交通機関への利用を促進する施策は、公共交通機関が提供するサービス量(電車・バスの運行本数など)が増加した場合、地方公共団体の事務・事業からの排出する排出量はそれに伴い増加してしまうこととなるため、地方公共団体の事務・事業としての公共交通分野で高い目標を掲げられない可能性が有ります。このような、事務事業編に係る施策と区域施策編に係る施策の間で、排出量の増減が相反する取組については、区域内で脱炭素化の促進に寄与する施策であるとの位置付けを明確にして、計画に記載することが望ましいです。なお、優位性のある再生可能エネルギーの種類や熱需要などは、地域の自然的社会的条件によって大きく変わります。このような、地域特性の観点実情を踏まえて、方針を検討することも望まれます。

<持続可能なまちづくりのための視点>

目標の達成に向けて、より積極的な地球温暖化対策を進めていくためには、第一に脱炭素型のまちづくり・コンパクトシティ、持続可能なインフラ・公共施設の在り方という観点から、施設等の立地や施設の形状を検討することが重要です。具体的な検討に当たっては、公共施設等総合管理計画や個別施設計画等を踏まえ、施設等の立地、施設の形状、施設のエネルギー性能(断熱性、気密性、換気・通風設備、再生可能エネルギー熱、再生可能エネルギー電力の順)について取り得る施策を総合的に検討した上で、予算措置等の制約を受ける場合はこのような優先順位で措置を検討・実施することが重要です。なお、建築物の設計の早期段階から、設備のエネルギー効率も考慮することが重要です。また、施設に設置する再生可能エネルギー設備、例えば屋根置き太陽光発電などは、発電された電力をその施設で利用し温室効果ガスの排出量の削減を図るだけでなく、外部へ再生可能エネルギーを供給することで社会全体の温室効果ガスの排出量の削減に効果があるといった観点も踏まえ検討することが重要です。

<温室効果ガス排出削減等指針>

各分野における措置等の検討に当たっては、温室効果ガス排出削減等指針(令和3年の地球温暖化対策推進法改正に伴い「温室効果ガス排出抑制等指針」は、「温室効果ガス排出削減等指針」に改称されました。)にて取り上げている、事業者が講ずべき措置等に関しても考慮しながら進めることが大切です。

温室効果ガス削減等指針は「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」での議論を踏まえて作成される、先進的な対策、各対策の性能水準・コスト等の情報を網羅的に整理した一覧表(ファクトリスト)に基づいて作成されています。

また、環境省「温室効果ガス排出削減等指針ウェブサイト」<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/>では、事業者が指針に基づいた削減対策を進めるための参考情報をガイドブック形式で掲載しています。地方公共団体向けには「温室効果ガス削減等指針に沿った取組のすすめ~地方公共団体版~脱炭素化に向けた取組実践ガイドブック(入門編)」<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/reference/index.html>が公開されており、自らの事務自らの事務・事業に関する排出削減に係る具体的な対策を検討する上で参考となる情報を提供しています。最新動向を踏まえた指針の拡充・見直しに向けて、今後も継続的にファクトリスト・参考情報の更新を実施する予定です。一方、これまで参考資料としていた「廃棄物処理部門における温室効果ガス排出削減等指針マニュアル」「上水道・工業用水道部門における温室効果ガス排出削減等指針マニュアル」「下水道における地球温暖化対策マニュアル」等については、「排出抑制」表記が「排出削減」表記に変更される他は改定されておりませんので、引き続き御参照ください。

<地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査>

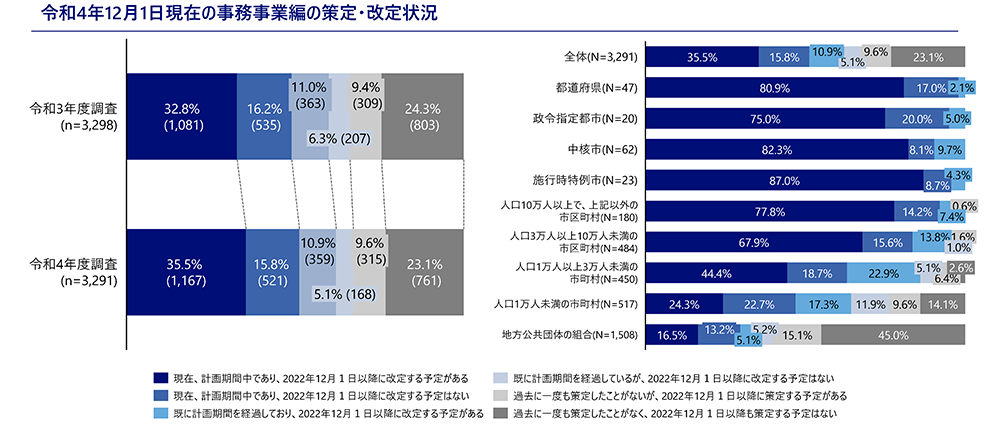

地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査は、地方公共団体における実行計画の策定及び計画内容の高度化等の促進を図るため、地球温暖化対策推進法の施行状況の実態を把握するための調査です。具体的には、実行計画の策定状況、地球温暖化対策・施策の実施状況等の調査・分析を行い、その結果を地方公共団体等に活用可能な形で提供しています。

調査結果は、環境省ホームページ29で公表されており、地方公共団体において措置の検討や分析に活用することが考えられます。

29環境省HP「地方公共団体における地方公共団体実行計画に基づく地球温暖化対策への取組状況等」

<https://www.env.go.jp/earth/dantai/index.html>

図4-21 地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査結果報告書に記載されている情報の例

出典:環境省「令和4年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査調査結果報告書概要版」

<インターナルカーボンプライシング(ICP)>

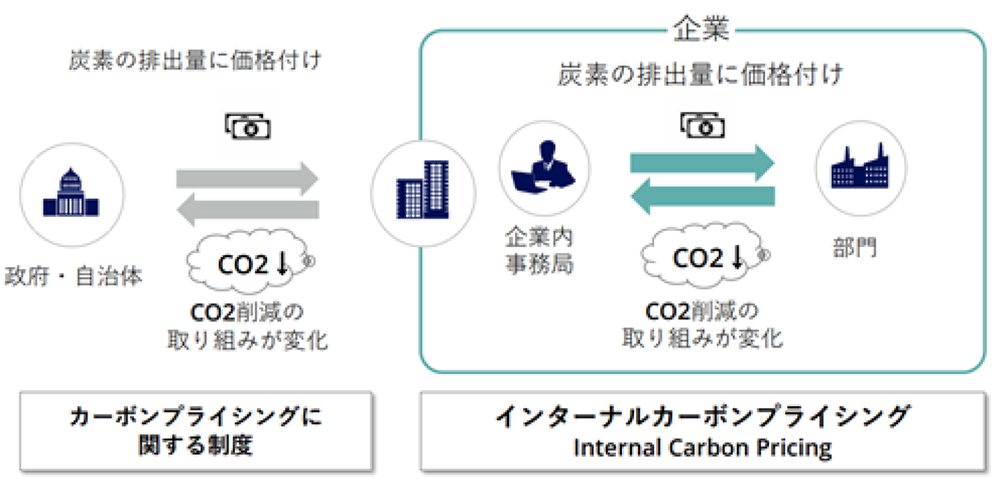

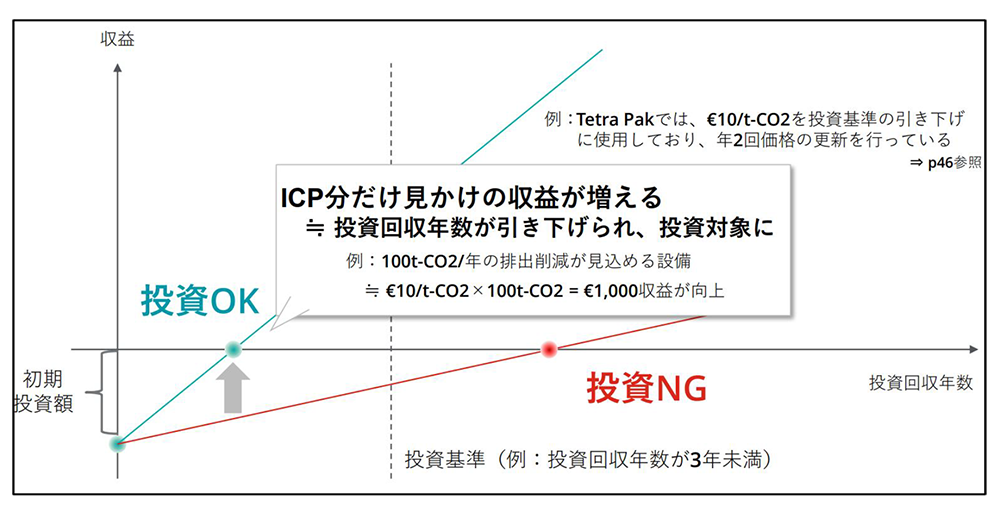

現在、一部の民間企業は、インターナルカーボンプライシング(ICP:Internal carbon pricing)という制度を導入しています。インターナルカーボンプライシングとは、脱炭素投資や対策推進に向けて組織が内部的に使用する炭素価格のことで、気候変動関連目標(SBTやRE100等)にひもづく企業の計画策定に用いる手法で、省エネ推進へのインセンティブ、収益機会とリスクの特定、あるいは投資意思決定の指針等として活用されています。前述したとおり、地方公共団体が措置等を検討するに当たっては、予算措置等の影響を大きく受けることとなりますが、同様の仕組みを地方公共団体にも導入していくことにより、費用便益分析におけるCO2排出の内部化を行い、脱炭素化に向けた公共投資を促進していくことも考えられます。

【コラム】インターナルカーボンプライシングについて |

|||||||||||||

インターナルカーボンプライシング(ICP:Internal carbon pricing)とは、低炭素投資・対策の推進に向けて、企業が内部で独自に設定、使用する炭素価格のことです。 表4-25の通り、インターナルカーボンプライシングを導入することにより組織内外に対して複数の効果を得ることができるとされています。

図4-22 カーボンプライシングの概要

表4-25 インターナルカーボンプライシング導入による組織内外への効果

出典:環境省「インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン」 <https://www.env.go.jp/press/ICP_guide_rev.pdf>

<民間事業者での活用の例> 食品の加工および容器包装等を手掛けるTetra Pakでは、「温室効果ガス排出量の削減と再生可能エネルギーへの投資の促進につながる行動変化の推進」を目的として、インターナルカーボンプライシングを導入し、低炭素投資を推進しています。 まず、設備投資によって想定される温室効果ガスの削減量に、事業者自身が設定した炭素価格を掛け合わせることで、収益を算出します。ここで算出した収益を、投資判断に用いられる収益の中に組み込むことにより、温室効果ガス排出量の削減が期待される投資に関して、投資基準の引き下げを行っています。 なお、炭素価格の設定方法や炭素価格の活用方法等は複数存在するため、どの方法を活用していくのか、導入する場合には十分に検討する必要があります。

図4-23 ICP導入による投資基準引き下げのイメージ 出典:環境省「インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン~企業の低炭素投資の推進に向けて~」 <https://www.env.go.jp/press/ICP_guide_rev.pdf> テトラパックHP「会社概要」 <https://www.tetrapak.com/ja-jp/about-tetra-pak/the-company/tetra-pak-in-brief> |

4-4-2.分野共通(基盤的な取組)

各分野共通の取組として、表4-26の例を紹介します。ここでは、大きく「各地方公共団体におけるマネジメントの実践」「民間の資金・ノウハウ等の活用」「官民連携による施設整備・運営方式における地球温暖化対策の織込み」「その他」に分けています。これらの中から、各地方公共団体の実情等に応じて適宜抽出して、事務事業編の取組として盛り込んでいくことが考えられます。

表4-26 各分野共通の取組の例

項目 |

取組の例 |

|

|---|---|---|

(1)各地方公共団体におけるマネジメントの実践 |

1)施設設備に係る情報の整備 |

①設備管理台帳の整理 ②施設設備の実態把握 |

2)意識啓発などの取組 |

研修実施、資料・放送・ポスター配布、ICT 活用(e-ラーニング等)等 |

|

3)グリーン購入・環境配慮契約等の推進 |

①グリーン購入の推進 ②環境配慮契約の推進 ③電気の供給を受ける契約 |

|

4)環境マネジメントシステムの導入 |

ISO14001、エコアクション21、LAS-E 等 |

|

5)職員のワークライフバランスの確保 |

テレワークの推進、ウェブ会議システムの活用等 |

|

(2)官民連携による施設整備・管理運営方式における地球温暖化対策の織込み |

PFI事業、指定管理者制度(①民間事業者等への要請、②インセンティブの付与、③成果の管理) |

|

(3)その他 |

①地域新電力との連携 ②地域の防災・減災 ③ESCO事業 |

|

(1)各地方公共団体におけるマネジメントの実践

「各地方公共団体におけるマネジメントの実践」の例として、以下の4つを紹介します。

1)施設設備に係る情報の整備

「4-2.基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握」においては、「温室効果ガス総排出量」算定プロセスの一環として、事務・事業の対象となる施設等の基礎情報を整理することとしています。各分野における施設設備の選択及び使用方法に関する取組は温室効果ガスの排出の抑制等に大きく影響すると考えられます。そのため、より具体的な取組の検討・実施・運営管理を行う上では、施設設備に係る更なる情報を整備する必要があります。具体的には、以下に示す取組を通じて情報を整備することが考えられます。

<重要となる基本的な取組の例>

①設備管理台帳の整理

施設設備の実態を把握するためには、施設設備の構成とその運用状況をよく理解するとともに、個々の設備機器・システムの整備状況を十分把握することが重要です。

これらのニーズへの対応として、関連情報をまとめた設備管理台帳を整理しておくことが考えられます。設備管理台帳を整理することにより、設備機器・システムの更新・改修等の現況と経過が明確になり、施設管理担当者が異動等で変更になった際の情報の引継ぎにも効果があります。

設備管理を外部委託するような場合は、多くの設備管理受託者で設備管理台帳を準備していることが多いですが、管理会社ごとに書式が異なっているという実態があります。施設ごとに管理会社が異なれば、様々な書式が存在し、必要な情報が網羅されていない等の可能性もあります。自団体で一貫した管理を行いたい場合は、統一した書式を用意し、各管理会社に示し設備管理台帳を整理していくことも一案です。

設備管理台帳を整備しておくと、後述する省エネ診断への対応も円滑に進めることが可能となります。

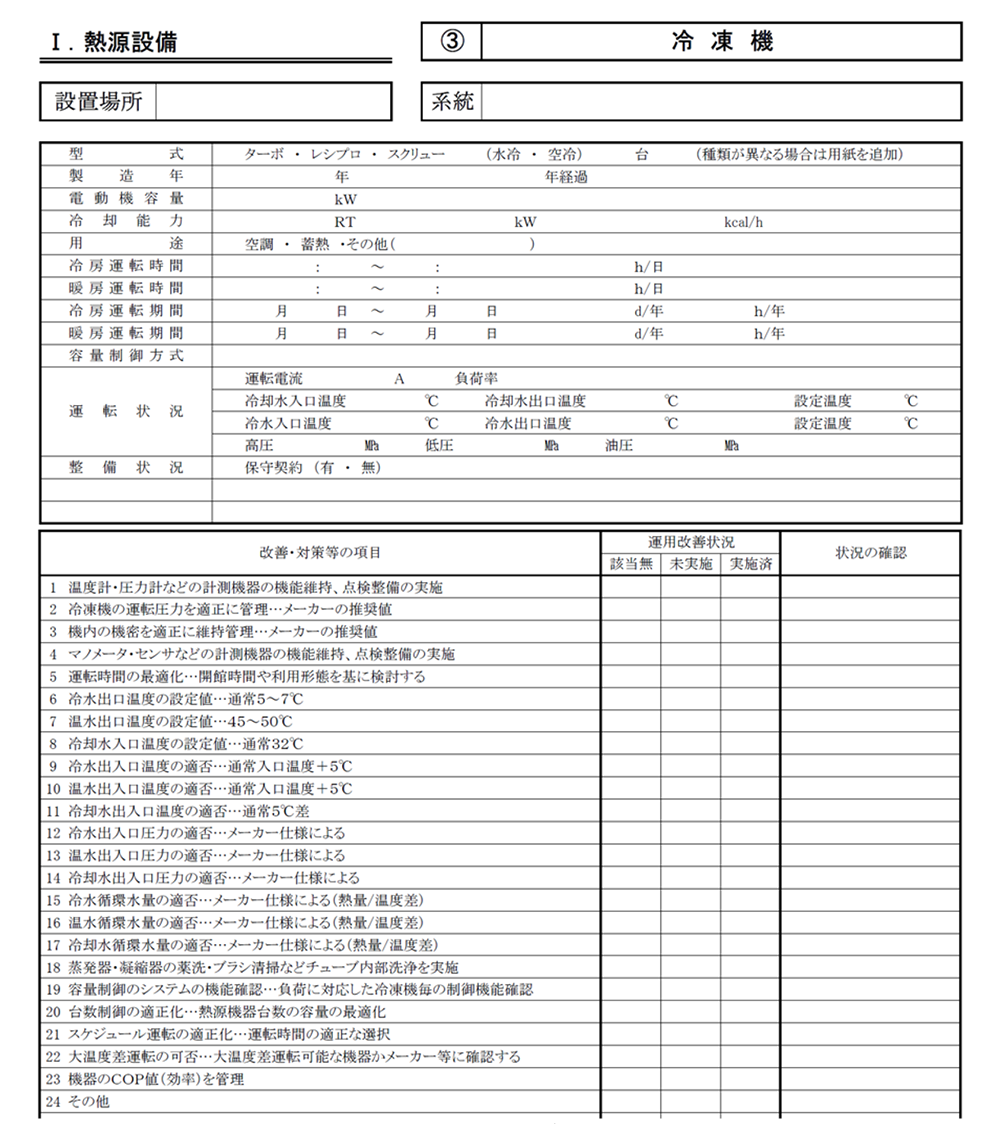

【コラム】設備管理台帳の整備の例 |

一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術者協会では、建物に設置されている設備機器等について、設置場所・容量・運転時間・使用用途等を記録し、削減可能な省エネルギー項目について検討し実施することを目的としたチェックシートを公開しています。このチェックシートは、一般的なビルに設置されている設備機器が網羅されています。その中から冷凍機について抜粋したものを図4-24に紹介します。上段が設備管理台帳、下段が検討すべき省エネルギー対策の項目(改善・対策等の項目)となっています。 例えば、事務局から各施設主管課へ統一書式を配布し、各施設にあった設備機器に関して所定の欄へ記入してもらうことで、統一した書式で整備することが可能となります。また、省エネルギー対策項目については、技術的な項目が多いので、設備管理受託者などの協力を得ながらチェックすることが必要となります。事務方であることが多い施設管理担当者と技術者である設備管理受託者のコミュニケーションツールにも役立ちます。 一方、設備管理を外部委託しない場合は、施設規模が小さく、設置されている設備機器もヒートポンプエアコンなどで、施設管理業務の一環として保守管理作業が含まれているケースが多いと思われます(業務用ヒートポンプエアコンは、フロン排出抑制法で簡易点検が義務付けられています。)。そのような場合は、各施設で普段よく使用する設備機器についてのみ、施設管理担当者が列挙し、施設管理マニュアルなどに追記しておくようにすることが望まれます。  図4-24 設備管理台帳と省エネルギー対策チェックシートの例 出典:日本ビルエネルギー総合管理技術協会「ビル設備の運用改善チェックシート(冷凍機)」 |

②省エネ診断等を活用した施設設備の実態把握

省エネ診断を通じて、設置されている施設設備が明らかになり、それらがどのように運用され、その結果どのようなエネルギー消費傾向となっているかがわかります。

省エネ診断には、改修工事前に設計者又は施工者等による無料サービスとして短時間で行われる簡易的なものから、専門知識とデータ解析力を駆使する本格的な性能診断に至るまで様々な種類があります。

省エネ診断により明らかとなった設備機器・システムについては、①の設備管理台帳に反映することも重要となります。

【コラム】省エネ診断に当たっての留意点 |

省エネ診断は、契約した診断者にまかせっきりにできるものではありません。省エネ診断者への情報提供や現地調査のための準備、診断者からの質問などに対応する必要があります。 地方公共団体側から提供する情報としては、エネルギーの使用量だけでなく光熱水費や施設・設備に関する情報(図面や維持保全の記録等)が必要になります。診断者は、現地調査を行う前に、施設にどのような設備機器・システムが導入されているのかを確認します。また、現地調査では、各設備機器・システムがどのように制御され、運用が行われているかを施設内を巡回しながら確認し、改善の可能性を検討します。その際に、前述した設備管理台帳があれば、診断者の手間を省くだけではなく、診断コストも抑えることが可能となります(診断者の現地訪問回数を減らすことが可能な場合など)。普段から施設主管課が、施設管理受託者等と連携をとっておくことで、省エネ診断時の現場作業負担を最小限に抑えることが可能となりますので、事務局は、施設主管課へ設備管理台帳や図面等の整備状況を確認しておくことが望まれます。 省エネ診断の結果、運用改善の可能性があると判断された対策があれば、実行のための手順を検討し、関係者全員に周知することが必要です。また、対策効果がなかったり、不具合があった場合のために最初の状態へ戻しておけるように対策実行前の状況を記録しておく必要があります。中央監視盤やBEMSによってデータ把握可能な場合は、対策実行前後のデータにより、省エネ診断どおりの効果が得られたのか検証しておくことも今後、他施設への水平展開の際にも必要となるため、事務局は設備管理台帳や図面等と合わせてデータ把握の可能性も事前に確認しておくことが望まれます。 継続した運用改善を行うための手法は後述する「4-4-3.(2)2)②省エネルギーのための運用改善」を参照ください。 |

2)意識啓発などの取組

事務事業編の実行に当たっては、全庁職員の積極的な活動が望まれます。そのために、事務局は年間を通じて意識啓発を行うことが考えられます。

具体的には表4-27に示すような取組が考えられます。各地方公共団体の実情に応じて、これらの内容を適宜抽出又は新たな取組を行うことが可能です。

これらの実施に当たっては、庁内と出先機関等の職員はもちろん、必要に応じて指定管理者や施設管理受託者等に対しても周知・徹底を図る必要があります。また、参加者の中には事務事業編の趣旨等を理解していない方も多いことを前提に、丁寧に伝えるための工夫が必要です。

<重要となる基本的な取組の例>

基本的な取組の例として、以下のような手法が挙げられます。

表4-27 意識啓発に係る取組のイメージ

|

手法 |

概要 |

|---|---|---|

職員研修の実施 |

集合研修の実施(オンライン研修を含む) |

職員研修の実施は、職員の役職や年間の業務の流れなどを踏まえ、適切な時期に実施することが重要です。例えば、新職員を集めた一般研修などは、速やかに実施することが効果的です。なお、環境省が運営する環境調査研修所では、地方公共団体の担当職員等の能力の開発、資質の向上を図るため各種の環境保全に関する研修を実施しており、職員研修に活用することが考えられます。 |

e-ラーニングを活用した自主学習の推進 |

e-ラーニングを導入し、各職員が業務の空いた時間を使って、自主的に学習できるような環境を実現します。 |

|

内部監査員の養成 |

職員研修と併せて内部監査員養成のプログラムを実施することで、より効率的に職員の意識を高めることが可能です。 |

|

体験型研修等の実施 |

通常の集合座学型の研修とは異なる手法の研修(例えば、庁内におけるごみ分別のルールを実演しながら実施する方式や、実際の職場の状況を想定したロールプレイング形式で実施する方式など)を実施することにより、職員の意識向上を図る上で効果的と考えられます。 |

|

職員への普及啓発の実施 |

庁内LANを活用した情報提供 |

職員意識啓発に係る定期的なお知らせ等、職員全体で共有することが効果的であると考えられる場合、庁内LANによる情報共有を推進します。 |

計画書、概要版の配布 |

計画書等を職員に配布することで、確実に情報を伝達します。全職員へ配布する場合は、計画書の内容をコンパクトに取りまとめた概要版を作成することも有効です。 |

|

職員だよりの発行 |

全職員を対象に定期的に発行している刊行物(職員だよりなど)がある場合は、そこで取り上げることも有効です。また、意識啓発の呼びかけだけでなく、具体的な措置事例等も、この刊行物を利用して紹介することが可能です。 |

|

館内放送の活用 |

館内放送を用いて随時研修等への参加を促すことが可能です。 |

|

ポスターの活用 |

ポスターを作成して、職員の目にとまる場所に提示することは、日常的な環境配慮の取組を推進する上で有効です。 |

<取組の目標の例>

取組を効果的に実施するために、その目標を設定することが考えられます。取組の目標に用いる指標は、定期的に測定できる指標にすることが望まれます。

例えば、年間における研修・内部監査・情報発信等の回数、研修等への参加人数などが考えられます。

3)グリーン購入・環境配慮契約等の推進

国の地球温暖化対策計画では「地方公共団体は、環境配慮契約法に基づき、環境配慮契約の推進に関する方針を作成する等により、環境配慮契約の推進に努めるものとする。さらに、グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進を図るための方針の作成及び当該方針に基づく物品等の調達等により、グリーン購入の取組に努めるものとする。」と定めています。事務事業編においては、グリーン購入・環境配慮契約等の推進を図ることを取組の一環として位置付けることが推奨されます。また、より効果的な推進方法として、グリーン購入に基づく方針を事務事業編の中で位置付けることも考えられます。

なお、環境省ではグリーン購入及び環境配慮契約に関し地方公共団体担当者向けに実務研修会を開催し、制度の概要や必要性、留意すべき事項等を解説しています。また、グリーン購入法や環境配慮契約法の趣旨や基本方針等を解説する説明会30を開催しています。

30環境省HP「グリーン購入及び環境配慮契約 地方公共団体担当者実務研修会」

<https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/jitsumukenshuukai.html>

<重要となる基本的な取組の例>

①グリーン購入の推進

グリーン購入法では、「地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。」と定めています。

また、毎年度、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めることを定めています。グリーン購入法第10条に基づき、環境物品等の調達の推進を図るための方針の対象としては、例えば、紙類、文具類、OA機器、家電製品、エアコンディショナー、温水器、自動車、災害備蓄用品、公共工事、役務、ごみ袋等が挙げられます。

これらにより事務・事業から生じる環境負荷を低減させることができるだけでなく、市民・事業者における環境物品等の調達を喚起及び環境物品等への需要の転換を促進し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に貢献することができます。

②環境配慮契約の推進

環境配慮契約法に基づく環境配慮契約とは、製品やサービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約です。環境配慮契約の推進は温室効果ガスの排出量の削減に寄与するだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品やサービスの提供を促すことにもなり、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていく可能性を持っています31。

環境配慮契約法に基づく基本方針(国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針)(令和5年2月24日変更閣議決定)と合わせて基本方針の内容を詳述した解説資料が取りまとめられ、国の機関や独立行政法人等は、これらに基づいて環境配慮契約に取り組むこととなっています。同基本方針では、温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき契約として、以下の類型が示されています。

31環境省HP「グリーン契約(環境配慮契約)について」

<https://www.env.go.jp/policy/ga/>

- 電気の供給を受ける契約

- 自動車の購入等に係る契約、船舶の調達に係る契約

- 建築物に係る契約

- 建築物の設計に係る契約

- 建築物の維持管理に係る契約

- 建築物の改修に係る契約

・ ESCO事業に係る契約

・ その他の省エネルギー改修事業に係る契約

- 産業廃棄物の処理に係る契約

環境配慮契約法は、地方公共団体に環境配慮契約方針を定める努力義務を課しています。環境省では、地方公共団体等の皆様が環境配慮契約を実施する際の参考として、各類型に係る情報や地方公共団体における取組状況等をホームページ32に掲載しています。

③電気の供給を受ける契約

電気の供給を受ける契約については、CO2排出係数が低い小売電気事業者との契約を進めることで国又は地域全体の脱炭素化を目指す手法と、実際に供給を受ける電気について、再生可能エネルギー電力の割合の高いプランの契約(以下「再エネ電力契約」といいます。)により、供給を受ける電気の温室効果ガスの削減を図る手法があります。双方の手法をバランス良く実施することで、より効果的な取組となります。一方で、財政面では安価に電気を調達することも望まれることから、CO2排出係数(環境性)と電気の価格(経済性)の両面に配慮した再エネ電力契約が必要です。地方公共団体によって、電気の供給を受ける契約において重視する事項が異なることから、それぞれの特性に応じて落札者の選定方法(以下「契約方式」といいます。)を検討する必要があります。

政府実行計画では、2030年度までに各府省庁で調達する電力の60%以上を再生可能エネルギー電力とし、この目標(60%)を超える電力についても、排出係数が可能な限り低い電力の調達を行うことを推奨するとされています。地方公共団体等において、電力由来の排出削減に向けた率先的な取組が行われることが期待されています。

以下では、CO2排出係数が低い小売電気事業者と契約をするために必要な検討項目を紹介します。

32環境省HP「環境配慮契約関連資料」

<https://www.env.go.jp/policy/ga/bp_mat.html>

ⅰ)現状の把握

まずは、現状の契約状況を把握することが取組の第一歩となります。地方公共団体が電気の供給を受ける契約を行う場合、

表4-28の方式の組合せが考えられます。この中で、「裾切り方式」を実施せず、再エネ割合等の環境性能を仕様で定めていない「価格競争方式」又は「競り下げ方式(リバースオークション)」は契約を締結するまでのプロセスにおいて、CO2排出係数等の環境性能を評価する機会が含まれないことに留意する必要があります。そのため、裾切り方式未実施で環境性能を考慮しない価格競争方式等を採用している場合は、契約方式の変更に向けた検討を行うことが望ましいと考えられます。

既に、「裾切り方式」を実施の上、「総合評価落札方式」、再エネ割合等環境性能を仕様で定めている「価格競争方式」及び「競り下げ方式(リバースオークション)」、「企画競争なしの随意契約方式」、「プロポーザル方式」等により電力契約を実施している場合は、評価基準等の見直しや契約方式の再選定を検討することで、継続的な環境性・経済性の向上につながる可能性があります。なお、競り下げ方式(リバースオークション)の競争参加者の設定方法は入札と随意契約のどちらにも当てはまる場合があります。

表4-28 契約方式等の整理

分類 |

名称 |

落札者の選定方法 (契約方式) |

概要 |

|---|---|---|---|

資格審査 |

入札参加資格付与における評価 |

裾切り方式 |

小売電気事業者におけるCO2排出係数、再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの活用状況等の項目について一定の基準(裾切り基準)を設け、その基準を満たした事業者に入札参加資格を付与し、他の選定方法と組合せて実施する方式 |

| 競争参加者の設定方法 |

一般競争入札、 |

価格競争方式 |

競争の段階において、経済性(電気の価格)のみを評価し、応札事業者の中から最低価格を提示したものを落札者とする方式 |

総合評価落札方式 |

環境性(CO2排出係数)の要素を技術点として評価し、経済性(電気の価格)を価格点として評価し、総合的な点数が最も評価の高い者を落札者として決定する方式 |

||

競り下げ方式 (リバースオークション) |

条件を満たした事業者が一定時間内に繰り返し入札を行い、最安値価格を提示した事業者を落札者とする方式 |

||

随意契約 |

企画競争なしの随意契約方式 |

競争入札に適しない場合において、地方公共団体の定める随意契約ガイドラインに基づき事業者を選定する方式(電気の調達契約については、審査委員会等において、設定要件(地域産電力量・再エネ比率・電力単価等)を基に契約する事業者を選定する等) |

|

プロポーザル方式 |

事業者に一定の参加要件を設定(地域内事業者等)の上、対象とする施設等に供給する電力等について、企画提案・ヒアリング等を実施し、最も優秀な提案を行った事業者を選定する方式 |

ⅱ)契約方式の選定

現状を把握したのち、契約方式を選定します。契約方式ごとに特徴があるため、地方公共団体が重視したい事項に適した契約方式を選択することが重要です。「裾切り方式」は、「価格競争方式」、「総合評価落札方式」、「競り下げ方式」と併用して実施することが可能で、地域全体の脱炭素化を推進するために有効な手法であり、また、多くの地方公共団体が実施することで効果が高まります。また、調達する電力の再生可能エネルギー電力の割合を高めるためには、仕様に供給条件として再エネ割合を明示することが有効です。なお、環境配慮契約法に基づく基本方針では、原則裾切り方式によるものとするとされています。

以下に、地方公共団体が重視したい事項とそれに対応する契約方式を整理しています。(表4-29)

表4-29 地方公共団体が重視したい事項と契約の種類(契約方式)

地方公共団体が重視したい事項 |

類型 |

落札者の選定方法 |

留意事項 |

|---|---|---|---|

調達価格の急激な変動を避けたい |

価格重視型 |

裾切り方式+価格競争方式 |

裾切り基準を満たす事業者が複数存在することを事前に確認しておく |

地域産の再生可能エネルギー電力を活用したい |

地域・環境性 |

随意契約方式 |

随意契約の条件を満たす小売電気事業者(地方公共団体が出資する小売電気事業者等)が存在することを事前に確認しておく |

環境性を向上させたい |

価格・環境性 |

裾切り方式+総合評価落札方式 |

近隣エリアにおける標準的価格とかい離しない価格とするためには適切な配点を確認しておく |

調達価格の急激な変動を避けたい場合は、「裾切り方式」と「価格競争方式」の組合せを選定し、徐々に裾切基準(入札参加要件)を厳しくしていく方法などが考えられます。また、調達価格を低減させる工夫として、「競り下げ方式(リバースオークション)」との組合せもあります。再エネ比率100%等の高い環境性能を仕様に定め「競り下げ方式(リバースオークション)」を実施する場合にあっては、環境性能には適切な費用が必要であることを理解した上で、不当に過度な競争を助長しないよう留意することが必要です。

地域産の再生可能エネルギー電力を活用することを重視する場合は、「随意契約方式」も選択肢として挙げられます。ただし、「随意契約方式」は契約方式の中では例外的なものとして位置付けられていること、「随意契約方式」を選定した場合は、一時的に電気価格が上がる可能性もあることに留意する必要があります。なお、「随意契約方式」には、企画競争なしの随意契約方式とプロポーザル方式がありますが、この違いは事業者の選定方式によるもので、企画競争なしの随意契約方式では、随意契約の条件を満たした事業者について、経済性(電気の価格)を評価し、契約者に決定しますが、プロポーザル方式では、最も優秀な提案を行った事業者を選定し、契約者に決定します。「随意契約方式」による場合でも、裾切り方式の基準を満たした事業者から選定することで、CO2排出係数が低い小売電気事業者との契約を進めることができます。

バランスよく環境性と経済性を向上させたい場合は、「裾切り方式」と「総合評価落札方式」の組合せについて検討します。なお、「裾切り方式」を実施せず、「総合評価落札方式」のみを選定する場合、評価項目の設定・配点にもよりますが、非常に安価な価格を提示する事業者が存在した場合、環境性能が考慮されない可能性に留意する必要があります。

ⅲ)各契約方式における入札の実施・契約

契約方式を選定したのち、入札の実施・契約に向けた準備を行います。各契約方式における実施事項と留意点を、ステップ1~3の3段階に分けて整理すると以下のようになります。

表4-30 価格競争方式(裾切り方式併用)における実施事項と留意事項

ステップ |

実施内容 |

留意事項 |

|---|---|---|

STEP1 契約方針の策定 |

・庁内の関係部署と契約手続や評価基準について協議する場を作る。 ・環境配慮契約法に基づく調達計画、電力調達方針を定める。 ・裾切りの基準(評価項目及び配点)を設定する。 ・電力の供給条件(例:再エネ率等)を設定する。 |

・原則複数の小売電気事業者の参入が可能な裾切り基準とする。 |

STEP2 入札の実施・契約 |

・当該地域内において、設定した裾切り基準を満たし、供給条件において供給が可能な小売電気事業者が存在することを確認する。 ・環境配慮の契約を実施したことを庁内でPRすることにより、今後の継続的な環境配慮契約の実施につなげる。 |

・競争性を担保するため、基準を満たす事業者は複数いることが望ましい。 |

STEP3 継続的な環境性向上のための取組の推進 |

・裾切り方式の入札参加資格に関する基準等は毎年度見直しを検討する。 |

・環境性を技術点として評価する場合は、総合評価落札方式への移行を検討する。 |

表4-31 随意契約方式における実施事項と留意事項

ステップ |

実施内容 |

留意事項 |

|---|---|---|

STEP1 契約方針の策定 |

・庁内の関係部署と契約手続や評価基準について協議する場を作る。 ・随意契約の根拠となる関連制度、計画(再生可能エネルギー条例、行政計画(環境基本計画、地球温暖化対策実行計画等)、地域新電力との協定)を整理する。 ・環境配慮契約法に基づく調達計画、電力調達方針を定める。 ・随意契約を行う際の独自基準を設定する。 |

・事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する。 ・随意契約を行う際の独自基準の例としては、再エネ比率、未利用エネルギー活用率、証書(グリーン電力証書、J-クレジット等)譲渡予定量、地産率、kWh当たりの t-CO2/円)等が考えられる。 |

STEP2 入札の実施・契約 |

・公募申請、公募提案等により、小売電気事業者を募集する。 ・当該エリアにおける電気の市場価格や環境価値(J-クレジット、非化石価値証書等)の相場を把握する。 ・当該地域内において、環境価値も考慮した随意契約先の電気価格が、事前調査の相場価格と著しいかい離がないことを確認する。 |

・評価基準を満たす小売電気事業者からの電力調達可能量が小さい場合、対象施設を絞るなどの調整を図る。 |

STEP3 継続的な環境性向上のための取組の推進 |

・評価項目の基準等は毎年度見直しを検討する。 |

・経済性を価格点として評価する場合は、総合評価落札方式への移行を検討する。 |

表4-32 総合評価落札方式(裾切り方式併用)における実施事項と留意事項

ステップ |

実施内容 |

留意事項 |

|---|---|---|

STEP1 契約方針の策定 |

・庁内の関係部署と契約手続や評価基準について協議する場を作る。 ・環境配慮契約法に基づく調達計画、電力調達方針を定める。 ・裾切りの基準(評価項目及び配点)を設定する。 ・総合評価落札方式の評価基準を設定する。 |

・事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する。 ・原則複数の小売電気事業者の参入が可能な評価基準とする。(結果的に一者入札となる場合もある) |

STEP2 入札の実施・契約 |

・当該エリアにおける電気の市場価格や環境価値(J-クレジット、非化石価値証書等)の相場を把握する。 ・設定した評価基準を満たす小売電気事業者の有無(可能な限り複数事業者)を確認する。 |

・単年度契約のほかに、複数年度での契約も可能である。ただし、競争性確保の観点から長期にはならないように配慮する。 |

STEP3 継続的な環境性向上のための取組の推進 |

・裾切り方式の入札参加資格に関する基準等は毎年度見直しを検討する。 ・評価項目の基準等は毎年度見直しを検討する。 |

・入札結果を踏まえて、環境性と経済性の配点比率を調整する。 |

表4-33 競り下げ方式(リバースオークション)(裾切り方式併用)における実施事項と留意事項

ステップ |

実施内容 |

留意事項 |

|---|---|---|

STEP1 契約方針の策定 |

・庁内の関係部署と契約手続や評価基準について協議する場を作る。 ・環境配慮契約法に基づく調達計画、電力調達方針を定める。 ・裾切りの基準(評価項目及び配点)を設定する。 ・リバースオークションの参加実施基準及び実施の際の電力の供給条件(例:再エネ率、対象期間等)を設定する。 |

・複数の小売電気事業者の参入が可能な供給条件を設定する。 ・再エネ比率100%などできるだけ野心的な条件となるよう努める。 |

STEP2 入札の実施・契約 |

・当該エリアにおける電気の市場価格や環境価値(J-クレジット、非化石価値証書等)の相場を把握する。 ・電力の供給条件に対応できる小売電気事業者の有無(複数事業者)を確認する。 ・適切なリバースオークションサービス(リバースオークション事業者)を選定する。 |

・リバースオークションサービスを選定する際には、公平性の観点から、「システム等による恣意的な事業者の選定が行われていないこと」、「小売電気事業者と資本関係がないこと」を確認する。 |

STEP3 継続的な環境性向上のための取組の推進 |

・裾切り方式の入札参加資格に関する基準等は毎年度見直しを検討する。 ・実施の基準等は毎年度見直しを検討する。 |

・事業者のリバースオークションへの参加状況に応じて、条件の調整を行う。 ・再エネ電力市場の健全な成長のため、当該エリアにおける市場価格や環境価値の相場に対し適正な価格であったかを確認する。 |

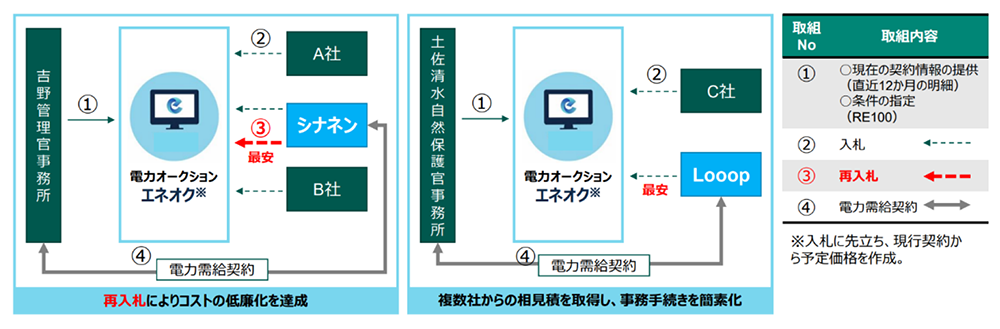

【事例】競り下げ方式(リバースオークション)の活用(環境省) |

|||||||||||||||||||||||||||||

環境省では、従来少額随意契約を行っていた小規模施設において、リバースオークションを活用することにより、従前の契約より安価に再エネ比率100%の電力調達を実現しました。 電力の調達者側として当方式を採用するメリットは、小売電気事業者の競争性が担保されているため、より低廉な価格での再エネ電力調達が可能となることです。一方、小口需要家への営業コストを低減できる等、小売電気事業者側にもメリットが存在します。

図4-25 競り下げ方式(リバースオークション)のフロー

表4-34 競り下げ方式(リバースオークション)による入札の結果

出典:環境省「気候変動時代に公的機関ができること~「再エネ100%」への挑戦~」 |

|||||||||||||||||||||||||||||

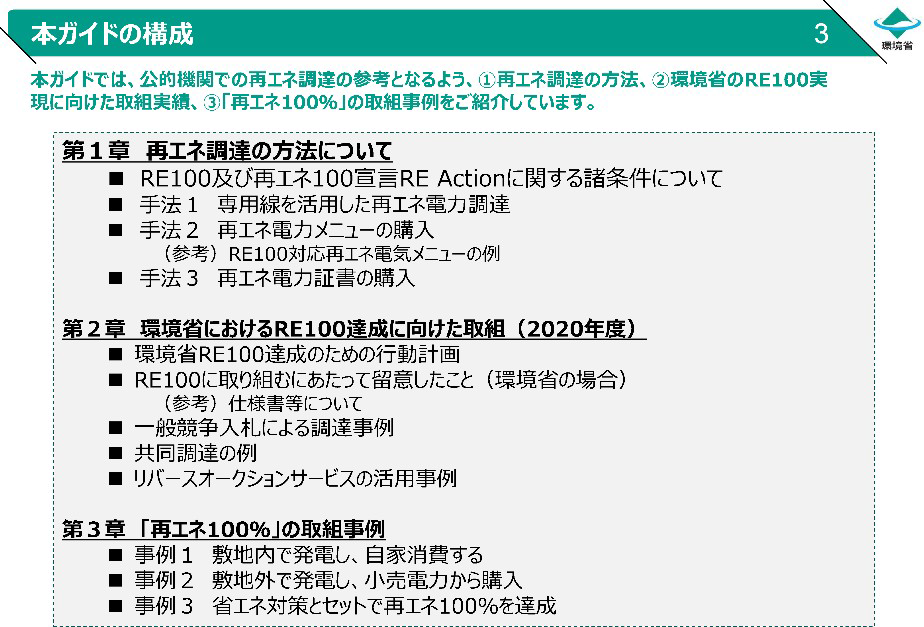

(参考)公的機関のための再エネ調達実践ガイド

環境省では、公的機関が再エネ調達を検討する際の参考となるよう、公的機関のための再エネ調達実践ガイド「気候変動時代に公的機関ができること~「再エネ100%」への挑戦~」(2020年6月、環境省)を作成しています。このガイドは、環境省がこれまで取り組んできた再エネ調達を通じて得られた知見等をまとめたものです。

図4-26 公的機関のための再エネ調達実践ガイド

出典:環境省(2020年)「公的機関のための再エネ調達実践ガイド「気候変動時代に公的機関ができること~「再エネ100%」への挑戦~」」

<https://www.env.go.jp/press/108123.html>

その他にも、環境省が運営しているHPの「再エネスタート<https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/>」を参照することにより、再生可能エネルギーの導入方法や実際の地方公共団体の取組に関する情報の収集はもちろん、地方公共団体以外の事業者や住民の取組についても参考にすることが可能です。

④その他の率先的な取組の推進

用紙節減・節水・庁舎等からのごみ減量・リサイクルなどを推進することは、温室効果ガスの排出量の削減だけでなく、事務経費の削減にもつながります。また、遠隔地にいる人との会議をWeb会議形式で開催して拠点間移動を削減する、会議等における配付資料を紙資料からタブレット端末への配信に変更して紙消費量を削減する等、オンライン化やデジタル化を検討することも考えられます。

<取組の目標の例>

取組を効果的に実施するために、取組の目標を設定することが考えられます。取組の目標に用いる指標は、定期的に測定できる指標にすることが望まれます。

例えば、グリーン購入率(全体の物品購入品数に対するグリーン購入物品数の割合)などが考えられます。

4)環境マネジメントシステムの導入

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といい、このための体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS-Environmental Management System)と呼びます。また、こうした自主的な環境管理の取組状況について、客観的な立場からチェックを行うことを「環境監査」といいます。

環境マネジメントや環境監査は、事業活動を環境に優しいものに変えていくために効果的な手法であり、幅広い組織や事業者が積極的に取り組んでいくことが期待されています。環境マネジメントシステムは、「温室効果ガス総排出量」削減のためのPDCAを実践する上でも有効であると考えられ、実際に数多くの地方公共団体において導入されています。

環境マネジメントシステムには、環境省が策定したエコアクション21や、国際規格のISO14001等があります。他にも地方公共団体、NPO、一般社団法人等が策定した環境マネジメントシステムや、全国規模のものにはエコステージ、KES(京都・環境マネジメントシステム・スタンダード)、環境自治体スタンダード(LAS-E)等があります。主なシステムの特徴を表4-35に示します。

今までに同様のマネジメントシステムの導入経験のない地方公共団体は、これらの特徴を踏まえつつ、各地方公共団体の規模や実情等に応じてシステムを取捨選択し、まずは庁内にマネジメントシステムを確立することが必要です。ある程度システムを回すためのノウハウが得られた後は、状況に応じて、より各地方公共団体の実情に応じたシステムに移行することも考えられます。例えば、ISO14001を活用していた地方公共団体が独自のEMSへ移行するケースが挙げられますが、このような場合にも継続的にそのシステムを活用し続けることが望まれます。

表4-35 環境マネジメントシステムの特徴

システム名 |

主な特徴 |

|---|---|

ISO14001 |

ISOが制定した環境マネジメントシステムの実施・維持・改善に関する国際規格です。 |

エコアクション21 |

環境省が策定し、一般財団法人持続性推進機構が運営する中小企業向けの環境マネジメントシステムです。 |

エコステージ |

民間企業中心に立上げをした環境経営サポートシステムです。導入レベルからCSRまでの5段階の認証があります。 |

KES(京都・環境マネジメント・スタンダード) |

「京のアジェンダ21フオーラム」が策定した、中小企業向けの環境マネジメントシステムです。 |

環境自治体スタンダード(LAS-E) |

「環境自治体会議」が開発した、各地方公共団体がどのくらい環境に優しいかをチェックするための基準です。 |

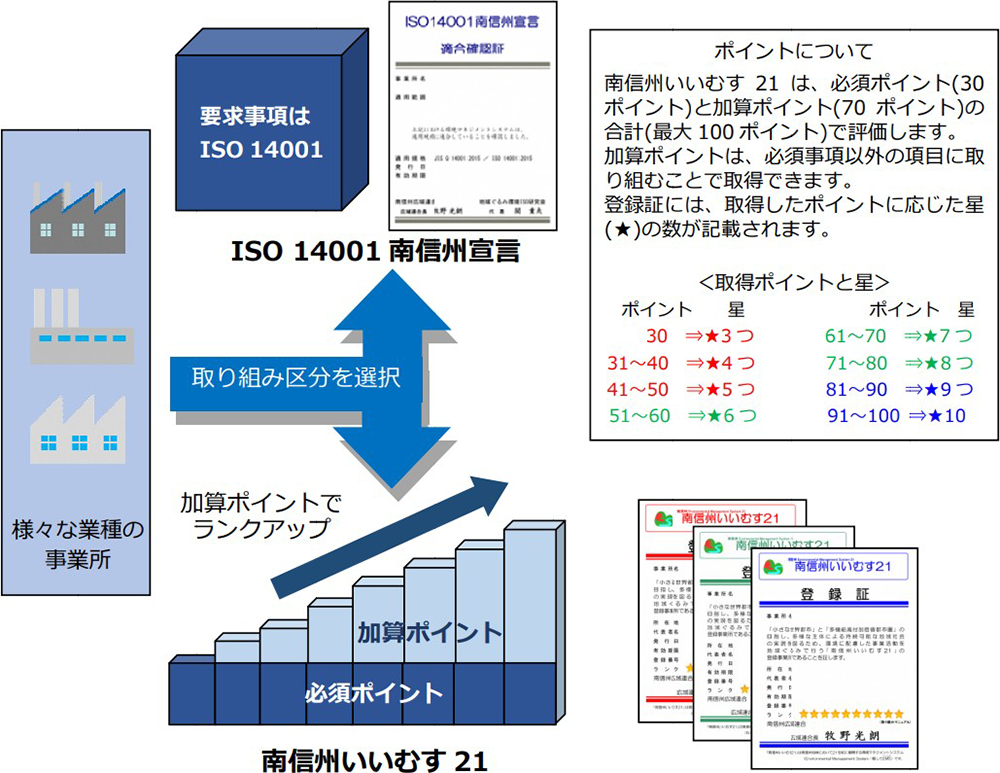

【事例】「南信州いいむす21」の構成市町村への導入推進(長野県 南信州広域連合) |

「南信州いいむす21」は、地域で活動する小規模な事業所でも取り組みやすい、簡易な環境マネジメントの仕組みとして、民間主導の「地域ぐるみ環境ISO研究会」により2001年に構築されました。「南信州いいむす21」と「ISO14001南信州宣言」の2種類の区分があり、事業所の実績に合わせてどの区分からでも取り組むことができます。地域ぐるみ環境ISO研究会は審査機関として、南信州広域連合は認証登録機関として、また、一部の町村は取組事業所として、運用に関わっています。

図4-27 「南信州いいむす21」の取組区分 出典:南信州広域連合・地域ぐるみ環境ISO研究会「南信州いいむす21取り組みマニュアル」 |

「温室効果ガス総排出量」の削減のためには、エネルギーマネジメントシステムの規格であるISO50001を導入することも考えられます。ISO50001は、エネルギーパフォーマンスの評価と改善を行うエネルギーレビューのプロセスなどに重点がおかれているために、「温室効果ガス総排出量」の削減のためのマネジメントシステムとして効果的に機能することが期待されます。同時に、ISO14001と同様のマネジメントシステム規格となっているため、ISO14001導入経験があれば、ISO50001の導入は、追加的負担が少なく、比較的短期間で実現できる可能性があります。

【事例】千葉大学33におけるISO14001・ISO50001の運用 |

千葉大学では、2004年度から、主要4キャンパス(西千葉、松戸、柏の葉、亥鼻(附属病院を除く。))でISO14001の認証を順次取得し、維持しています。 2013年度には、エネルギー効率を維持し、更に向上させていくことを目標として、ISO50001にも準拠した統合型の環境・エネルギーマネジメントシステムを導入・運用し、国立大学法人としては全国初のISO50001認証を取得しています。ISO50001導入に当たり新たに策定した部分として、建築物の新設又は改修時の設計上の基準や機器更新時(実験器具等含む)の調達基準を定めたことに加え、「エネルギー効率改善チェックシート」を用いて、学内の約6,000室を対象に、どのような設備機器が設置され、どのように使用されているかを各室担当者から報告させる仕組みをとったことが挙げられます。 また、ISO50001の特徴的な要求事項である「エネルギーレビュー」では、“著しいエネルギーの使用の領域を特定すること”が求められています。千葉大学においては、キャンパス内の建築物ごとにエネルギー消費原単位を求め、どこでエネルギーの使用が大きくなっているか分析・評価しています。原単位の毎年度推移や全国平均値との比較、前述した「エネルギー効率改善チェックシート」などによりエネルギー使用の増減理由を確認し、パフォーマンス向上へつなげる検討を継続して行っています。 マネジメントシステムの構築と運用に学生が主体的に関わっていることも継続できる仕組みとなっているのも特徴の一つです。学生が組織する環境ISO学生委員会は、環境・エネルギーマネジメントマニュアルや全学の環境目的・目標・実施計画の原案作成、教職員及び学生に対するEMSの教育研修の実施、内部環境監査の監査員、ISO認証審査に対する書類準備や当日対応など、様々なEMS運用上の実務を担っています(2009年度には、特定非営利活動法人千葉大学環境ISO学生委員会として法人化)。これらの活動は、環境マネジメントシステム実習として単位化されており、全学部・学科の学生が履修することができます。 継続してEMSを運用していくには、内部だけではなく外部からの監視なども刺激となりますので、千葉大学のような取組を行っている地域の大学との連携もEMS運用上の有効な手段となると考えられます。

出典:千葉大学「環境への取り組み」 <http://www.chiba-u.ac.jp/general/approach/environment/index.html> |

33国立大学法人は事務事業編の対象範囲に含まれませんが、地方公共団体がISO14001・ISO50001を運用する際に参考となる事例として掲載しています。

5)職員のワークライフバランスの確保

「政府実行計画」において、計画的な定時退庁の実施による超過勤務の縮減、休暇の取得促進、テレワークの推進、ウェブ会議システムの活用等、温室効果ガスの排出削減にもつながる効率的な勤務体制の推進に努めることとされています。

地方公共団体等においても、政府実行計画の趣旨を踏まえた職員のワークライフバランスの確保に関する率先的な取組が行われることが期待されています。

政府実行計画には下記の通り定められています。

○政府実行計画(抄)

5 ワークライフバランスの確保・職員に対する研修等

(1) ワークライフバランスの確保

計画的な定時退庁の実施による超過勤務の縮減、休暇の取得促進、テレワークの推進、ウェブ会議システムの活用等、温室効果ガスの排出削減にもつながる効率的な勤務体制の推進に努める。

○政府実行計画実施要領(抄)

5 ワークライフバランスの確保・職員に対する研修等

(1) ワークライフバランスの確保

① 計画的な定時退庁の実施による超過勤務の縮減を図る。水曜日の定時退庁の一層の徹底を図るため、水曜日の午後5時以降は、業務上やむを得ない場合を除き、原則として、会議の開催、協議文書の協議等を実施しないこととする。

② 事務の見直しによる夜間残業の削減や、有給休暇の計画的消化の一層の徹底を図る。

③ テレワークの推進やWeb会議システムの活用等により、多様な働き方を推進する。

<取組の目標の例>

取組を効果的に実施するために、取組の目標を設定することが考えられます。取組の目標に用いる指標は、定期的に測定できる指標にすることが望まれます。

例えば、超過勤務時間や休暇の取得日数、ウェブ会議システムの導入割合等が考えられます。

(2)官民連携による施設整備・管理運営方式における地球温暖化対策の織込み

地方公共団体の事務・事業を行う場所として、全国各地に様々な公共施設が設置されています。従来、その整備や管理運営は設置者である地方公共団体の責任下で行われてきました。

一方、1990年代後半のNew Public Management(NPM)34の台頭以後、民間事業者等の資金やノウハウを活用して地方公共団体の事務・事業を行う「官民連携」という考え方が浸透し、官民連携によって公共施設の整備・管理運営を行う事例が増えてきました。

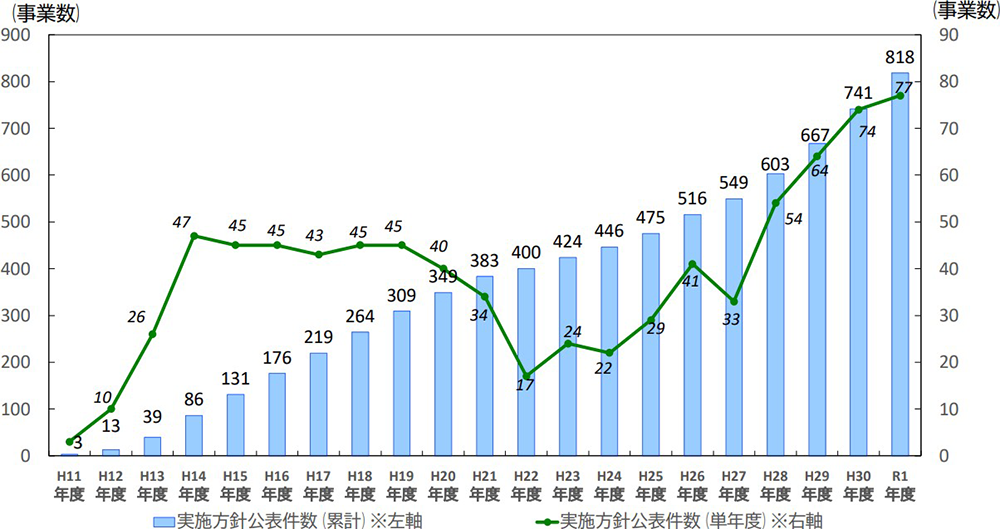

官民連携による施設整備・管理運営方式の代表的なものとしては、PFI(Private Finance Initiative)方式や指定管理が挙げられます。どちらも、制度確立以降、導入事例は増加傾向にあります。特にPFI方式については、内閣府が2016年5月に「PPP/PFI推進アクションプラン」を策定された後、定期的に改定されており、今後も公共施設の整備への導入が推進されています。

34行政活動の現場に民間企業で活用されている経営手法や事業ノウハウを可能な限り応用することで、行政経営の効率性や生産性、有効性を高めようとする試み。

図4-28 PFI事業数の推移(累計)(令和2年3月31日現在)

出典:内閣府「PFI事業の実施状況」より作成

<https://www8.cao.go.jp/pfi/whatsnew/kiji/jigyoukensuu_r1.html>

「4-1-2.事務事業編の対象とする範囲」のとおり、PFI方式及び指定管理によって整備・管理運営されている施設も事務事業編の対象であり、施設の設置者である地方公共団体は、施設の整備・管理運営を担う民間事業者等に対して温室効果ガスの排出量削減等の取組を講ずることを要請する必要があります。

ここでは、それらの施設において温室効果ガスの排出量削減等の取組を効果的に推進するためには事務事業編にどのようなことを盛り込む必要があるのか、その例を「民間事業者等への要請」、「インセンティブの付与」、「成果の管理」の3つに大別して示します。

①民間事業者等への要請

施設主管課が、施設の整備・管理運営を担っている民間事業者等に対して直接温室効果ガスの排出量削減等の取組を講ずることを要請するものです。要請に当たっては、民間事業者等への委託等が既に行われているか否かによって要請の方法が異なることに留意する必要があります。

ただし、官民連携の重要な要素の一つである「民間事業者等のノウハウの発揮」を妨げないよう、業務報告等の事務手続によって発生する取引コストの低減やインセンティブの付与を行うなど、民間事業者等の事業活動へ配慮することを前提とすることが重要です。

<契約等に基づく要請>

これから委託等が行われる、あるいは委託等の契約・協定の更新を検討している施設における温室効果ガスの排出量削減等の取組の要請は、「契約等に基づく要請」として扱います。

「契約等に基づく要請」とは、契約書や協定書等の契約資料に示されている内容に従って温室効果ガスの排出量削減等の取組を講ずることを要請するものです。その方法としては、施設主管課が、受託者募集要項や仕様書等に温室効果ガスの排出量削減等の取組に関する記載を行い、それに準じた契約・協定を締結することが考えられます。

なお、PFI方式導入施設において「契約等に基づく要請」を行う際には、整備段階と管理運営段階とでそれぞれ個別に温室効果ガスの排出量削減等の措置に関する記載を行うことが重要です。例えば、整備段階においては、建築物の省エネルギー性能に配慮した設計、再生可能エネルギー設備や高性能な省エネルギー設備の導入などが考えられます。管理運営段階においては、設備運転時間の短縮や冷暖房の設定温度の適正化などが考えられます。

特に、整備段階においては、要求水準書等に建築物の省エネルギー性能に配慮した設計や高性能な省エネルギー設備の導入に関する記載として、その性能に関する定量的な要求水準にも言及することで、提案内容の審査や施設の供用開始後の効果検証の精度が高まり、温室効果ガスの排出量削減等の取組を着実に推進することができると思われます。

また、BOT方式及びBOO方式は、施設の所有権がPFI事業者に帰属する時期が存在するため、契約書等を通じて、施設・設備の現状変更等が適正に実施されているかについて地方公共団体が干渉できる余地を予め残しておくなどの留意が必要です。

【コラム】官民連携による施設整備・管理運営方式 |

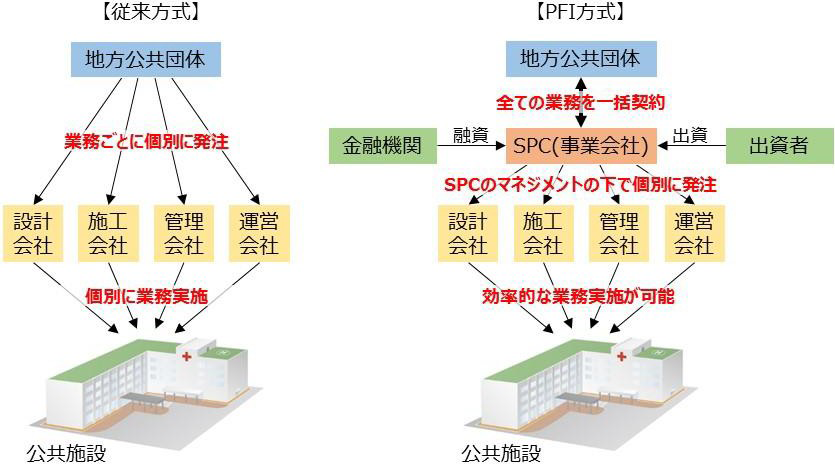

<PFI方式> PFI方式とは、民間の資金、経営能力及び技術能力(ノウハウ)の活用による公共施設等の整備・管理運営を通じて効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る事業方式で、PPP(Public Private Partnership)の概念に基づく事業方式の一つに位置付けられています。PFI方式の特徴は、施設の整備から管理運営に至るまでを一括して一つの事業者(SPC:特別目的会社)に発注する点です。これにより、例えば、運営フェーズを見越した施設の設計が可能になるなど、事業期間を通した全体最適が図られ、従来方式と比べて効率的な事業展開が期待されます。 また、PFI方式には複数の事業方式、事業類型が存在し、その方式、類型ごとに温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法も異なり得ることに留意する必要があります。詳細については、以下の資料をご確認ください。

●内閣府HP「PFI事業導入の手引き」 <https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/tebiki_index.html> ●「PPP/PFI導入可能性調査簡易化マニュアル」 <https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/kanika/pdf/dounyuu_kanika.pdf>

図4-29 従来方式とPFI方式の比較

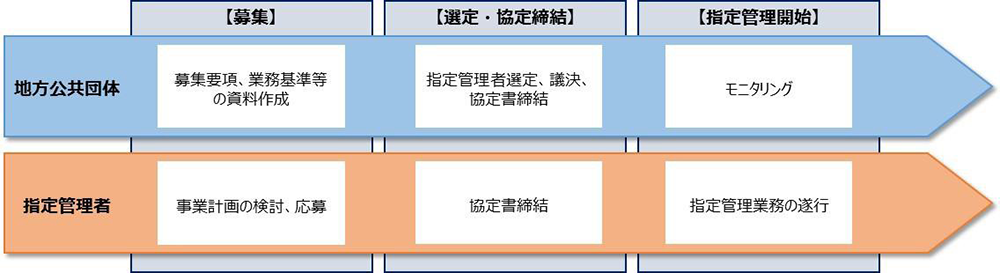

<指定管理> 指定管理は、指定管理者制度の活用により、地方自治法に定める「公の施設」について、民間事業者を含む法人及び団体を施設の維持管理・運営の受託者として指定することができる制度です。その目的は、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより住民サービスの質の向上を図り、以て施設の設置の目的を効果的に達成することにあります。 指定管理の特徴は、地方自治法や民法に基づく契約行為とは異なるという点で、地方公共団体は指定管理者を監督する役割を担うこととなります。

図4-30 指定管理者制度導入プロセス |

表4-36 要求水準書等における温室効果ガスの排出量削減等の取組に関する記載事例

段階 |

要求水準書への記載例 |

|---|---|

整備段階 (設計、施工) |

吹田市(仮称)南千里駅前公共公益施設整備事業 <https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/senrisyu/_79684/PFIzigyo/_79701.html> ・「環境配慮型官庁施設設計指針に基づく LCCO2※1を算出すること。また、LCCO2削減の具体的な対策について設計内容・方針を具体的に記述すること。」 ・省エネ法におけるPAL 値※2は、その判断基準-10%以下とすること。」 ・省エネ法における CEC 値※3は、その判断基準-10%以下とすること。 |

川西市市民体育館等整備に伴うPFI事業 <https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shiseijoho/gyozaisei/1008310/1003826/index.html> ・「CASBEEランクは、最低 B+とするが、A ランクとすることを期待している。」 |

|

東根市公益文化施設整備等事業 ・「外部の開口部ガラスはペアガラスを採用し適切な断熱性能を確保することで、結露防止対策に有効な計画とする。なお、地域の風向特性や建築物方位にも配慮する。 |

|

福岡市第2給食センター(仮称)整備運営事業 <http://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/kenko/ed/dai2C.html> ・「発電量表示機能を備えた100kW 以上の太陽光発電システムを導入する。なお、太陽光パネルの設置場所は、給食センターの屋上を想定しているが、事業者の提案によりそれ以外の場所へ設置することを妨げない。」 |

|

管理運営段階 (維持管理、運営) |

事例多数 ・省資源、省エネルギーに努めること ・エネルギー使用量のデータ収集、分析を行い、報告することなど |

※1:ライフサイクルCO2の略称で、建築物の企画・設計から施工、運用、廃棄までの生涯にわたって排出されるCO2の総量のことです。評価する場合は、建築物寿命1年当たりのCO2排出量を示す指標として用いられます。

※2:PAL(Perimeter Annual Load)値とは、建築物の屋内周囲空間の単位床面積当たりの熱負荷を示したもので、建築物の外壁等の断熱性能が高いほど値は小さく(=省エネルギー性能が高く)なります。なお、現在では建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)

(以下「建築物省エネ法」という。)に基づく「PAL*(パルスター)」という指標になっているため(PALとPAL*は、同じ概念ですが、計算方法に違いがあります。)、今後、要求水準書に同様の記載を盛り込む際は表記方法に留意する必要があります。

※3:CEC(Coefficient of Energy Consumption)値とは、建築物の各種設備が1年間に消費するエネルギー量を、一定の基準で算出した仮想のエネルギー消費量で除したもので、高効率設備ほど値は小さく(=省エネルギー性能が高く)なります。なお、現在では建築物省エネ法に基づく「BEI(Building Energy Index)値」(CEC値が設備の種類ごとに算出される指標であるのに対し、当該建築物の全ての設備を合算して算出される指標)という指標になっているため、今後、要求水準書に同様の記載を盛り込む際は表記方法に留意する必要があります。

<委託等が既に行われている施設>

委託等が既に行われている施設(現時点において「契約等に基づく要請」が行われている施設を除く。)における温室効果ガスの排出量削減等の取組の要請は、「任意の協力要請」として扱います。

「任意の協力要請」とは、契約書や協定書等の契約資料に示されていない取組への協力を要請するものです。その方法としては、民間事業者等からの業務報告やモニタリングの際に、施設主管課が、節電や冷暖房の設定温度の適正化、クールビズ、ウォームビズなど、日常的な維持管理、運営において実施可能な取組への協力を要請することが考えられます。

また、委託等の契約・協定を更新する際に「契約等に基づく要請」に切り替えることで、より効果的に温室効果ガスの排出量削減等の取組を推進することができると考えられます。

表4-37 温室効果ガスの排出量削減等の取組の要請方法

方式 |

PFI方式 |

指定管理 |

||

|---|---|---|---|---|

委託等の状況 |

新規導入・契約更新検討 |

事業期間中 |

新規活用・協定更新検討 |

指定管理期間中 |

| 要請の例 |

【契約等に基づく要請】 実施方針や要求水準書等に温室効果ガスの排出量削減等の取組を講ずることを明記し、その内容に応じた契約書を締結する※ |

【任意の協力要請】 |

【契約等に基づく要請】 募集要項や業務基準等に温室効果ガスの排出量削減等の取組を講ずることを明記し、その内容に応じた協定書を締結する |

【任意の協力要請】 |

| 事務事業編への記載例 |

「これからPFI方式が導入される、あるいはPFI事業契約が更新される施設については、施設主管課が作成する要求水準書や契約書等に、PFI事業者の業務範囲内に温室効果ガスの排出量削減等の取組を含めることを明記する。」 |

「PFI事業期間中の施設については、施設主管課が、PFI事業者からの業務報告へのフィードバックやモニタリング等を通じて、PFI事業者に対して日常的な維持管理、運営において実施可能な取組への協力を要請する。」 |

「これから指定管理者制度が活用され る、あるいは指定管理期間が更新される施設については、施設主管課が作成する募集要項や業務基 準、協定書等に、指定管理業務の範囲内に温室効果ガスの排出量削減等の取組を含めることを明記する。」 |

「指定管理期間中の施設については、施設主管課が、指定管理者からの業務報告へのフィードバックやモニタリング等を通じて、指定管理者に対して日常的な維持管理、運営において実施可能な取組への協力を要請する。」 |

※:整備段階と管理運営段階とで、それぞれ個別に温室効果ガスの排出量削減等の取組に関する記載を行うことが重要です。

②インセンティブの付与

地方公共団体から民間事業者等に対して、温室効果ガスの排出量削減等の取組を講ずることを直接的に要請することに加え、契約・協定内容や制度の運用方法を工夫することで民間事業者等の自発的な取組を促すことも効果的です。そのためには、民間事業者等に対して取組のインセンティブを付与することが重要です。

民間事業者等の自発的な温室効果ガスの排出量削減等の取組を促すインセンティブには、例えば、「提案インセンティブ」と「経済的インセンティブ」の2種類が考えられます。

「提案インセンティブ」とは、民間事業者等から委託等業務における温室効果ガスの排出量削減等の取組に関する提案を引き出すためのものです。その方法としては、温室効果ガスの排出量削減等に関する提案内容を審査項目に盛り込むことなどが考えられます。これによって、再生可能エネルギー設備や、高性能な省エネルギー設備の導入など、温室効果ガスの排出量削減等に資する民間事業者等独自の取組の推進が期待されます。加えて、その項目の配点を他の項目と比べて相対的に高く設定することで、より「提案インセンティブ」を強めることもできます。

「経済的インセンティブ」とは、民間事業者等の経営努力による温室効果ガスの排出量削減等の効果を引き出すためのものです。その方法として、地方公共団体から委託料等が支払われる施設においては、光熱水費負担者を民間事業者等とし、民間事業者等の経営努力によって生じたエネルギー使用量削減による光熱水費の削減分の利益計上を認めることなどが考えられます。これによって、温室効果ガスの排出量削減等が期待されます。

表4-38 民間事業者等の自発的な取組を促すインセンティブの例

方式 |

PFI方式 |

指定管理 |

||

|---|---|---|---|---|

種類 |

提案インセンティブ |

経済的インセンティブ |

提案インセンティブ |

経済的インセンティブ |

付与方法 |

温室効果ガスの排出量削減等に関する提案の有効性や具体性等を審査項目に盛り込む |

光熱水費負担者を指定管理者とし、PFI事業者の経営努力によって生じた光熱水費削減分の利益計上を認める |

温室効果ガスの排出量削減等に関する提案の有効性や具体性等を審査項目に盛り込む |

光熱水費負担者を指定管理者とし、指定管理者の経営努力によって生じた光熱水費削減分の利益計上を認める |

期待される効果 |

設計、施工、維持管理、運営の全てのフェーズにおける温室効果ガスの排出量削減等に資する独自の取組の推進 |

エネルギー使用量削減による温室効果ガスの排出量削減等 |

維持管理、運営フェーズにおける温室効果ガスの排出量削減等に資する指定管理者独自の取組の推進 |

エネルギー使用量削減による温室効果ガスの排出量削減等 |

事務事業編への記載例 |

「温室効果ガスの排出量削減等に関する提案の有効性等を審査項目に盛り込むなどし、適切に評価する。」 |

「サービス購入型を採用する場合には、光熱水費等の経費もサービス購入料に含め、PFI事業者の経営努力によって生じた経費削減分の精算は行わないこととする。」 |

「公募によって指定管理者を募集する際には、温室効果ガスの排出量削減等に関する提案の有効性等を審査項目に盛り込むなどし、適切に評価する。」 |

「指定管理者に対して指定管理料を支払う場合には、光熱水費等の経費も指定管理料に含め、指定管理者の経営努力によって生じた経費削減分の精算は行わないこととする。」 |

【事例】審査項目の配点設定の工夫による「提案インセンティブ」の強化 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

要求水準書等に温室効果ガスの排出量削減等に資する施設整備・管理運営を行うことを明記することは、PFI方式での整備・管理運営を行う施設の温室効果ガスの排出量削減等を推進する方策として非常に効果的であると考えられます。 しかし、要求水準を高く設定しすぎると、民間事業者等の獲得利益が低下し、結果として事業そのものが入札不調に終わってしまう可能性があります。そのため、PFI方式による施設整備・管理運営事業を推進するに当たっては、「いかに要求水準と民間事業者等の利益が最適になるスキームを構築するか」という点に留意しなければなりません。特に、CASBEEランクやPAL*(パルスター)、一次エネルギー消費量のような定量的な要求水準を設定する場合には上記のような留意が必要です。 この両者のバランスは、審査項目の配点に依存すると考えられます。PFI事業者の選定には、価格と性能の双方を評価する「総合評価一般競争入札方式」を採用することが適当です。総合評価一般競争入札方式の特徴は、通常の一般競争入札と異なり、入札価格が低くても性能が十分でなければその応札者は落札されないという点で、価格に対してどの程度性能を重視するか、その比重は発注者が決めることができます。 例えば、あるPFI事業の落札者を決定する際、価格点に対して性能点の配点を高く設定すれば、民間事業者等には入札価格を抑制するインセンティブよりも「提案インセンティブ」の方が強く働き、民間事業者等から性能を重視した提案を受けることができると考えられます。 この工夫は、加算方式及び除算方式の両方に対して有効に働きます。例えば、加算方式の場合、価格点と性能(非価格)点の比率を「価格点 <性能(非価格)点」となるように設定することが考えられます。除算方式の場合、性能点の標準点(基礎点)に上乗せされる加算点の増加幅を拡大することが考えられます。

<事例① 兵庫県川西市> 川西市が2014年2月に実施方針を公表した「川西市市民体育館等整備に伴うPFI事業」(BTO方式・サービス購入型)では、落札者決定基準の審査項目に「低炭素に配慮した施設づくりへの対応」という項目を設定し、かつその配点を他の項目と比較して高く設定することにより、当項目に係る民間事業者からの有効な提案を誘導しています。 当事業の審査は、価格点(350点)と性能点(650点)を合わせた総合評点(1,000点)を満点とした加点審査によって行われました。 「低炭素に配慮した施設づくりへの対応」の項目の配点は60点と、「市民体育館の施設計画」の70点に次いで高く設定されており、性能点全体の約1割を占めています。また、当事業では、この審査項目に関連して、「低炭素技術の事前提案」を募集し、民間事業者との個別対話も行うなど、民間事業者と市の意思疎通が図られました。

表4-39 性能点の加点審査項目及び配点の内訳

出典:川西市「川西市市民体育館等整備に伴うPFI事業落札者決定基準」 <https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shiseijoho/gyozaisei/1008310/1003826/index.html>

<事例② 神奈川県平塚市> 平塚市が2008年10月に実施方針を公表した「(仮称)次期環境事業センター整備・運営事業」(DBO方式・サービス購入型)では、落札者決定基準の審査項目に「低炭素社会実現への貢献」という項目を設定し、かつその配点を他の項目と比較して高く設定することにより、当項目に係る民間事業者からの有効な提案を誘導しています。 当事業の審査は、価格点(40点)と非価格要素点(60点)を合わせた総合評価点(100点)を満点とした加算方式によって行われました。 「低炭素社会実現への貢献」の項目の配点は16点と、非価格要素の評価項目の中で最も高く設定されており、非価格要素点全体の約3割を占めています。

表4-40 非価格要素の評価項目・配点

出典:平塚市「(仮称)次期環境事業センター整備・運営事業審査講評」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

③成果の管理

地方公共団体からの直接的な要請やインセンティブ付与などによって推進された温室効果ガスの排出量削減等の取組について、その成果を適切に管理することで温室効果ガスの排出量削減等の取組を着実に推進することが可能です。

その方法としては、委託等業務のモニタリング項目に温室効果ガスの排出量削減等に関する目標を設定し、年度ごとにその達成状況を確認することなどが考えられます。その際、達成状況を定量的に判断できるように、例えば、事務事業編で定める「温室効果ガス総排出量」の削減目標値と対応した具体的な数値を目標として設定することが重要です。

事務事業編には、例えば、「モニタリング項目に温室効果ガスの排出量削減等に関する指標を位置付け、年度ごとにその指標の達成状況を管理することで温室効果ガスの排出量削減等の確実な達成を目指す」という趣旨の記載を行うことが考えられます。

ただし、民間事業者に対して成果管理に係る事務手続によって発生する取引コストを見込んで委託料等を設定したり、取引コストの増加に見合ったインセンティブを付与したりするなど、民間事業者等の事業活動へ配慮することが重要です。

このほか、取組を効果的に実施するために、取組の目標を設定することが考えられます。取組の目標に用いる指標は、定期的に測定できる指標にすることが望まれます。例えば、PFI事業の契約において事務事業編への協力が規定されている率、指定管理施設の契約において事務事業編への協力が規定されている率などが考えられます。

|

【事例】インセンティブの付与及びペナルティの賦課による提案の誘導 (神奈川県 横浜市) |

官民連携による整備・管理運営が行われている施設においては、民間事業者等に対して成果と連動したインセンティブの付与又はペナルティの賦課を行うことで、民間事業者等のノウハウ発揮による温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進が期待されます。成果と連動したインセンティブの付与の方法としては、温室効果ガスの排出量削減等に資する取組を行い、かつ優れた成果を上げている民間事業者等に対して、その実績を評価した上で委託料等を増額することが考えられます。 また、指定管理者制度導入施設においては、次期選定に際して現指定管理者が応募した場合、これまでの管理運営の実績を選定評価に反映することも考えられます。 成果と連動したペナルティの賦課の方法としては、民間事業者等が「契約等に基づく要請」に対応する取組を適切に行っていないことが確認された場合や、契約・協定書等に定める管理運営水準を満たさなかった場合に委託料等を減額することなどが考えられます。 実際に横浜市では、「横浜市指定管理者制度運用ガイドライン(第16版)」(以下「運用ガイドライン」という。)に、指定管理者へのインセンティブの付与及びペナルティの賦課に関する記載が盛り込まれており、その方法として、「利用料金制の導入」、「指定管理料への反映」、「実績評価の次期選定への反映」の3点が示されています。 運用ガイドラインは、横浜市が管理する「公の施設」への指定管理者制度の運用に当たって、過去の制度運用全般にわたる課題や様々な施設に共通する取扱い等を踏まえた新たな制度運用の基礎として策定されたものです。運用ガイドラインの上位概念には、市が2009年に策定した「共創推進の指針」が据えられており、それに基づき運用される指定管理者制度は、市が推進している「共に創る(共創)」の取組の一つに位置付けられています。「共創」は、横浜市「共創推進の指針」において、「社会的課題の解決を目指し、民間事業者と行政の対話により連携を進め、相互の知恵とノウハウを結集して新たな価値を創出すること」と定義されています。

参考:横浜市「横浜市指定管理者制度運用ガイドライン(第16版)」 <https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/public-facility/shiteikanri/shiteikanrishaseido.html> |

- 官⺠連携による施設整備・管理運営方式に関わる情報源

官⺠連携による施設整備・管理運営方式に係る情報が以下のURLから入手可能です。

● 内閣府民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)ホームページ

PPP(官民連携事業)やPFI(民間資金等活用事業)に関する法令・ガイドライン等の基本的な情報や各種支援制度等を掲載しています。

● 国土交通省官民連携ホームページ

PPP/PFIに関するガイドライン・事例集等の基本的な情報や国土交通省社会資本整備政策課におけるPPP/PFI支援の取組等を掲載しています。

<https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/index.html>

● 特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会ホームページ

全国のPPP/PFI事業に関するニュースや案件一覧等を掲載しています。

(3)その他

<重要となる基本的な取組の例>

①地域新電力との連携

再生可能エネルギーの普及、エネルギーの地産地消による地域経済の活性化、地域雇用の創出等を目的として、地域の再生可能エネルギー等を活用した新電力事業が展開されています。この事業を展開する地域新電力が自立的に普及し、地域の再生可能エネルギーの活用や省エネルギー化等の脱炭素化を推進することで、民間の創意工夫の下、地域における面的な脱炭素化を、事業として持続的に展開することが期待されます。

地域新電力との連携の一例としては、公共施設やEV等への再生可能エネルギー電力の供給等を通じた地方公共団体の脱炭素化の促進や、防災拠点への蓄電池導入等による安心安全な暮らしの確保等が挙げられます。

なお、地域新電力との連携においては、事業継続性の担保や専門的な人材の確保などにも留意することが望まれます。

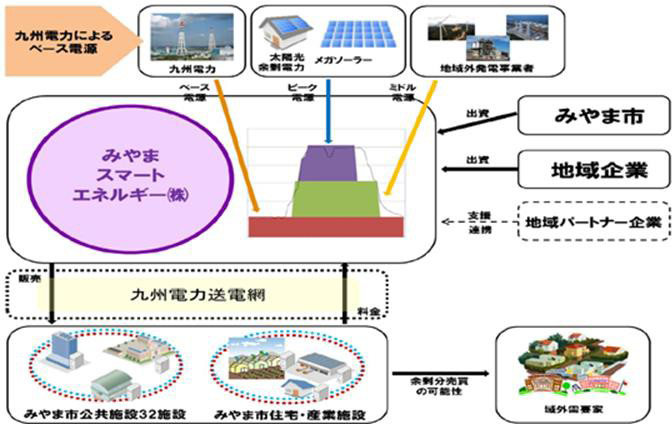

【事例】みやまスマートエネルギー株式会社(福岡県 みやま市) |

みやま市では、2015年2月に市の出資による電力事業会社「みやまスマートエネルギー株式会社」が設立され、同年11月より電力供給を開始しました。市内に設置されたメガソーラー発電所や家庭の太陽光発電の余剰電力等を調達し、市の公共施設や住宅・産業施設に電力を供給しています。「日本初のエネルギー地産地消都市」を目指し、地方公共団体の新電力会社として、電力の収益を活用した地域課題解決を目的に事業を展開しています。

図4-31 みやまスマートエネルギーの事業スキーム 出典:環境省(2021)「地域新電力事例集」 <https://www.env.go.jp/policy/local_re/renewable_energy/post_13.html> |

②地域の防災・減災と脱炭素化との同時実現

地域の防災・減災のためには、災害時に避難拠点等として位置付けられている公共施設等に、災害時に利用可能な再生可能エネルギー設備・蓄電池を導入することが有効です。これは、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にもエネルギー供給等の機能発揮が可能となる有効な取組です。

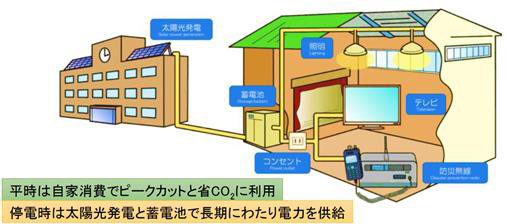

【事例】指定避難所への再生可能エネルギー設備の導入(宮城県 仙台市) |

仙台市では、指定避難所である小中学校等に、太陽光発電設備と蓄電池を導入しています。これにより、平時は太陽光発電設備(自家消費)及び蓄電池によりCO2の排出を削減することができます。また、蓄電池に充電した電力は、停電時の使用に影響がない範囲で充放電を行うことで、購入電力のピークカットを図っています。 一方、災害時は系統電力からの送電が止まっても、自動的に自立運転モードに切り替え、太陽光発電設備及び蓄電池により電源を確保することができます。発電した電力は、市民の避難場所となる体育館等へ供給し、防災無線、テレビ、携帯電話の充電、照明等へ利用する予定としています。

図4-32 指定避難所への再生可能エネルギー設備導入のイメージ 出典:(一社)環境イノベーション情報機構 「令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助(地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業)事業概要説明資料」 |

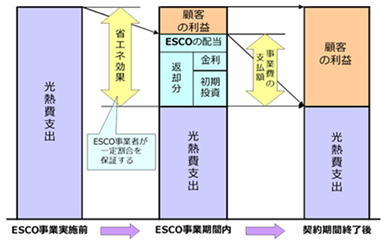

③ESCO事業

- ESCO事業の概要

ESCO事業とは、省エネルギー改修に掛かる費用を光熱水費の削減分で賄う事業で、ESCO事業者は省エネ診断、設計・施工、運転・維持管理、資金調達などにかかる全てのサービスを提供します。また、省エネルギー効果の保証を含む契約形態(パフォーマンス契約)を取ることにより、顧客の利益の最大化を図ることができるという特徴を持っています。

図4-33 標準的なESCO事業の仕組み

出典:地方公共団体のための環境配慮契約導入マニュアル(2014年2月改訂)

<https://www.env.go.jp/policy/ga/brief_info/brief-mat_m1.pdf>

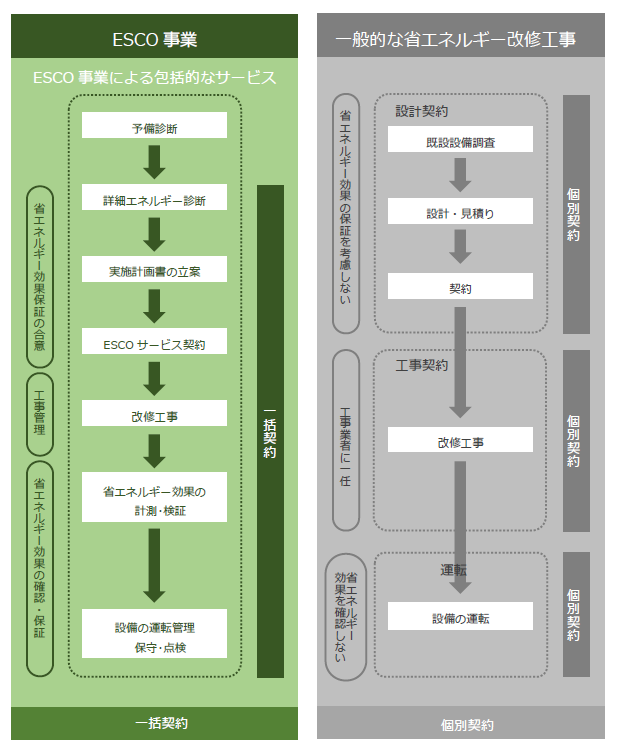

ESCO事業者は、省エネルギーの診断から改修工事、導入設備の運転管理に至るまで包括して携わっており、計画段階から施工、効果の計測、検証まで責任を持って一貫して行うことにより、省エネルギー効果の実現をより確かなものにすることが可能です。

一方で、一般的な省エネルギー改修工事の場合には、設計契約、工事契約、設備の運転管理契約は別々となることが多いため、省エネルギー効果の保証を得ることは困難です。

図4-34 ESCO事業と一般的な省エネルギー改修との違い

出典:一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会「ESCO事業とは」より作成

<https://www.jaesco.or.jp/esco-energy-management/esco/>

- ESCO事業に関わる情報源

ESCO事業に係る情報が以下のURLから入手可能です。

● 環境省環境配慮契約法ホームページ

ESCO事業が位置付けられた環境配慮契約法及び環境配慮契約法基本方針、基本方針に関連する各種資料や関連情報を掲載しています。

<https://www.env.go.jp/policy/ga/index.html>

● 国土交通省大臣官房官庁営繕部(環境対策)ホームページ

「官庁施設におけるESCO事業導入・実施マニュアル」をはじめ、官庁施設における環境負荷低減の推進に関する資料を掲載しています。

<https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000078.html>

● 一般社団法人ESCO推進協議会ホームページ

ESCO事業一般に関する幅広い情報等を掲載しています。また、事業の検討の参考となる資料(ESCO事業の契約書ひな形等)についても、ホームページ内で紹介されています。