- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

2.事務事業編策定・実施の全体像

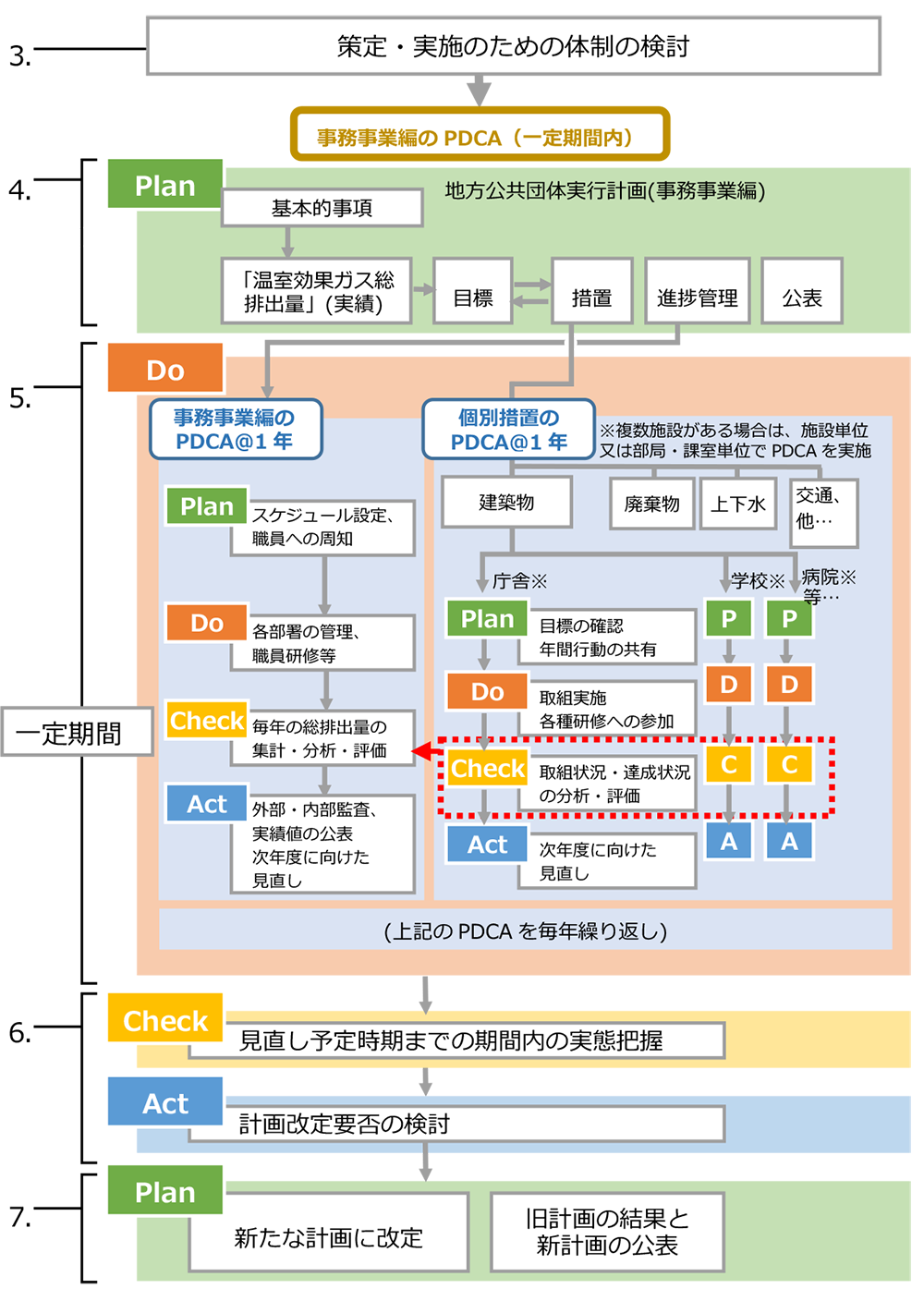

本章では、事務事業編策定・実施の全体像として、実施する作業の概略フローを示します。また、事務事業編を策定する主体、策定・実施のためのスケジュール、事務事業編の記載事項及び構成について述べます。

左側の数字は、本マニュアルの章番号に対応しています。

事務事業編策定・改定の概略フローを図2-1に示します。

策定・改定を進めるに当たっては、必要となる検討事項を整理し、外部委託を要する作業があるかの判断も含めて作業方針の検討を行います。また、事務事業編は全庁的な取組であることから、各部局と連携し、円滑に検討が進められるようにしておくことが重要です。事務事業編の策定では、体制の検討、基本的事項の検討、基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握、「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標の検討、目標達成に向けた具体的な措置の検討、進捗管理の仕組みの検討を行います。それらの検討結果をもとに計画案を作成し、庁内調整の上、計画を策定・公表します。

事務事業編の改定は、現行計画の成果と課題を踏まえた見直しを行い、改定が必要と判断された場合に行います。改定に際しては、最初に、一部改定を行うのか、全面的な改定を行うのかといった作業方針や、改定の体制を検討します。また、改定作業の初期段階で、現行計画の点検・評価結果をもとにした計画改定の具体的な方針を検討します。

※Planに係る本編(第3章~第4章)を概要的にまとめたフロー図になります、各地方公共団体の実情に合わせて参照してください。

※項目内の数字は、本マニュアルの章番号に対応しています。

※「関係各部課」や「首長等幹部・庁内委員会」等の詳細については「3-2.事務事業編の推進体制のポイント」を参照してください。

図2-1 事務事業編のPlan(策定・改定)の概略フロー

2-1.事務事業編を策定する主体

2-1-1.策定義務のある地方公共団体

以下の地方公共団体は、単独で又は共同して事務事業編を策定することが義務付けられています。

(1)普通地方公共団体(都道府県及び市町村)

都道府県及び市町村は、地球温暖化対策推進法第21条第1項において、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(事務事業編)を策定することが義務付けられています。

○地球温暖化対策推進法(抄) 第21条第1項

(地方公共団体実行計画等)

第21条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。

2 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 地方公共団体実行計画の目標

三 実施しようとする措置の内容

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項

3~17(略)

(2)特別地方公共団体(特別区並びに一部事務組合及び広域連合)

都の特別区は、地方自治法第281条及び第283条第2項に基づき、市の規定の適用により、事務事業編の策定が義務付けられています。

〇地方自治法 第281条

(特別区)

第281条 都の区は、これを特別区という。

2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

〇地方自治法 第283条

(市に関する規定の適用)

第283条 1、3(略)

2 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

また、一部事務組合及び広域連合についても、地方自治法第292条に基づき、都道府県又は市町村の規定の準用により、事務事業編を策定することが義務付けられています。一部事務組合及び広域連合の事務・事業が庁舎等での執務によるものに限られ、温室効果ガスの排出量が軽微である場合、構成する地方公共団体の施設に入居している場合等は、当該団体を設立した地方公共団体の事務事業編に含めることもできます。

〇地方自治法 第292条

(普通地方公共団体に関する規定の準用)

第292条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。

なお、財産区や指定都市の行政区には策定は義務付けられていません。

2-1-2.共同策定

地球温暖化対策推進法には、都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、事務事業編を策定するものと記載されています。

特に地方公共団体の組合の規模によっては、事務事業編の策定を行うための人的資源や専門知識が不足している場合が考えられます。その場合、近隣の地方公共団体の組合(一部事務組合、広域連合)や所在・関係する都道府県・市町村との共同策定を行うことが有効である可能性があります。

例えば、以下のような場合には共同策定することが考えられます(前例が確認されていないものも含みます。)。

- 一部事務組合及び広域連合とそれを構成する都道府県・市町村の共同策定

- 事務・事業が庁舎等での執務によるものに限られ、温室効果ガスの排出量が軽微な一部事務組合及び広域連合が、都道府県・市町村の施設に入居している場合に、入居している当該都道府県・市町村の事務事業編に含める形で策定します。

- 一部事務組合及び広域連合が共同処理している事務において、ある特定の構成団体の比率が高い場合(例えば、ごみ処理においてある特定の構成団体の排出量が大部分を占める場合)に、当該団体の事務事業編に含める形で策定します(都道府県・市町村の事務・事業の一部を一部事務組合及び広域連合に移管した場合に、当該事務に関する移管前の主たる構成団体の事務事業編に引き続き含めていくことなどが考えられます。)。

- 広域連合が小規模な複数の構成団体(町村)と共同で策定します(広域連合が策定や進捗管理の事務を一括して実施することで、全体としての事務的負担の軽減が期待されます。)。

市町村と共同策定を行っている一部事務組合及び広域連合としては、以下に示すような例が挙げられます。

市町村と共同策定を行っている一部事務組合及び広域連合の主な例

・広域事務組合、広域行政組合、広域行政事務組合

・消防組合、消防事務組合

・清掃組合、衛生組合、衛生事務組合

・工業用水道企業団

・福祉事務組合、福祉施設事務組合

・介護保険一部組合、介護保険広域連合

・森林組合

- 市町村間の共同策定

- 地域的に一体性のある市町村間において共通して有効な措置がある場合、共同で策定します(策定及び進捗管理を共同で実施することにより、財政的・事務的負担の軽減が期待されます。)。

- 一部事務組合及び広域連合間の共同策定

- 構成団体が同一の一部事務組合及び広域連合が共同策定します(策定や進捗管理の事務をいずれかの一部事務組合及び広域連合が実施することで、全体としての事務的負担の軽減が期待されます。)。

共同で策定した場合は、単独で策定した場合と同様に、事務事業編を公表するとともに、毎年一回、計画に基づく措置の実施の状況(「温室効果ガス総排出量」を含む。)を共同して公表しなければなりません。

また、計画の共同策定においては、連携する地方公共団体間の円滑なコミュニケーションが重要になります。主導する地方公共団体が存在しない場合、地方公共団体間の議論が進まず、計画の策定がスムーズに行われない可能性があります。取組を主導する地方公共団体(市町村)を明確にし、全体の計画の進捗管理を主体的に担う地方公共団体を明確化することが重要です。

表2-1 地方公共団体実行計画(事務事業編)共同策定の事例

|

策定体制 |

策定/更新時期 |

備考 |

|---|---|---|---|

市町村と地方公共団体の組合の共同策定 |

静岡県三島市 ・ 三島函南広域行政組合はじめ市内3つの一部事務組合 |

2016年策定 2021年更新 |

「三島市役所 地球温暖化対策 地球にやさしき率先行動計画」に集約 |

岡山県笠岡市 ・ 岡山県西部衛生施設組合はじめ県内7つの一部事務組合 |

2018年策定 |

「笠岡市・一部事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」に集約 |

出典:三島市「三島市役所の地球温暖化対策地球にやさしき率先行動計画」

<https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn031881.html>

笠岡市「第4次笠岡市・一部事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」

<https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/18/13552.html>

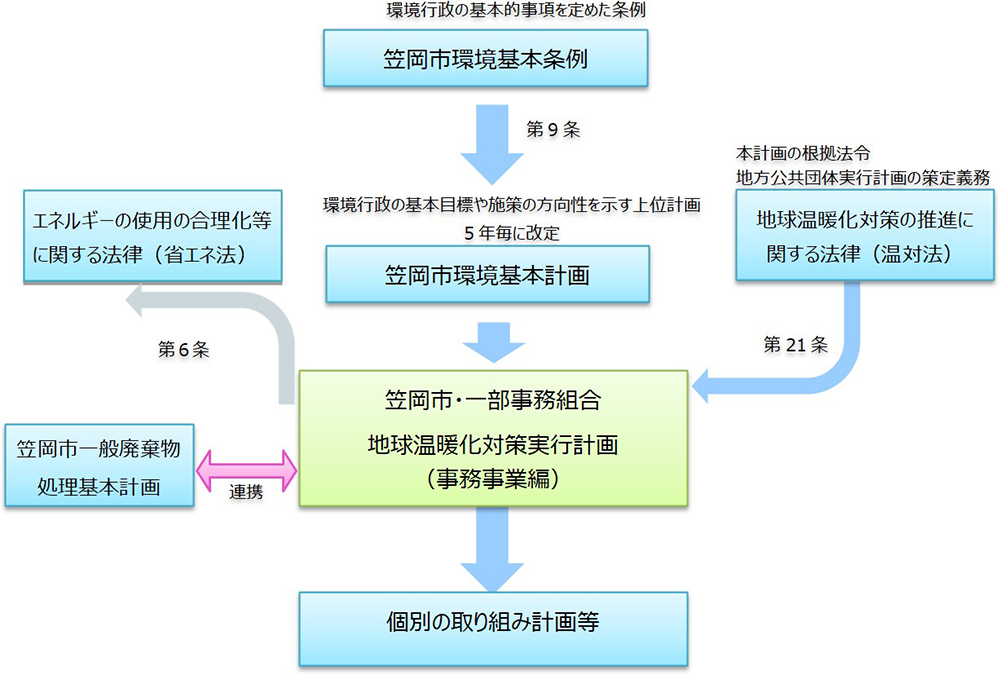

【事例】一部事務組合との共同策定(岡山県笠岡市、7つの一部事務組合) |

笠岡市では、2018年3月に「第4次笠岡市・一部事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。この計画では、笠岡市と7つの一部事務組合が共同で事務事業編を策定しています。 対象とする施設は、笠岡市(出先機関及び指定管理施設を含む)及び一部事務組合(岡山県西部衛生施設組合、岡山県西部環境整備施設組合、岡山県西南水道企業団、笠岡地区消防組合、岡山県西部地区養護老人ホーム組合、井笠地区農業共済事務組合、岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合)が所管する施設となっています。また、岡山県西部環境整備施設組合では廃棄物処理も扱うため、笠岡市一般廃棄物処理基本計画と連携し、廃棄物の減量も含めた計画としています。 温室効果ガス削減目標については、市や各一部事務組合単位でも設定しており、それぞれの組織がどの程度削減するべきかを設定しています。

図2-2 計画の位置づけ 出典:笠岡市「第4次笠岡市・一部事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」 |

2-2.事務事業編策定・改定のためのスケジュール

策定・改定の作業を進めるに当たっては、最初に検討した策定・改定に向けた作業方針に基づき、どのような事項について、いつまでに行う必要があるかを想定し、スケジュールを定めます。

なお、本マニュアルでは、事務事業編の「計画期間」及び「見直し予定時期までの一定期間」を以下のように定義します(詳細は、「4-1.事務事業編策定・改定に当たっての基本的事項の検討」を参照してください。)。

- 「計画期間」:事務事業編の計画期間は、地球温暖化対策計画に即して原則として2030年度末までとします。

- 「見直し予定時期までの一定期間」:目標年度(2030年度)に至る計画期間内において、事務事業編が対象とする公共施設や科学技術の進展など、内外の関係する動向は変化していくことが見込まれますので、事務事業編を一定期間ごとに見直すことが望まれます。

この「一定期間」については、総合計画などの策定時期等との連携を鑑みると、5年程度が適切と考えられます。ただし、各地方公共団体の実情に応じて5年より短く、または長く設定することも可能です。なお、この見直しの結果から改定の要否を決定し、改定が必要と判断された場合には、その翌年度に改定作業を行うことになります。

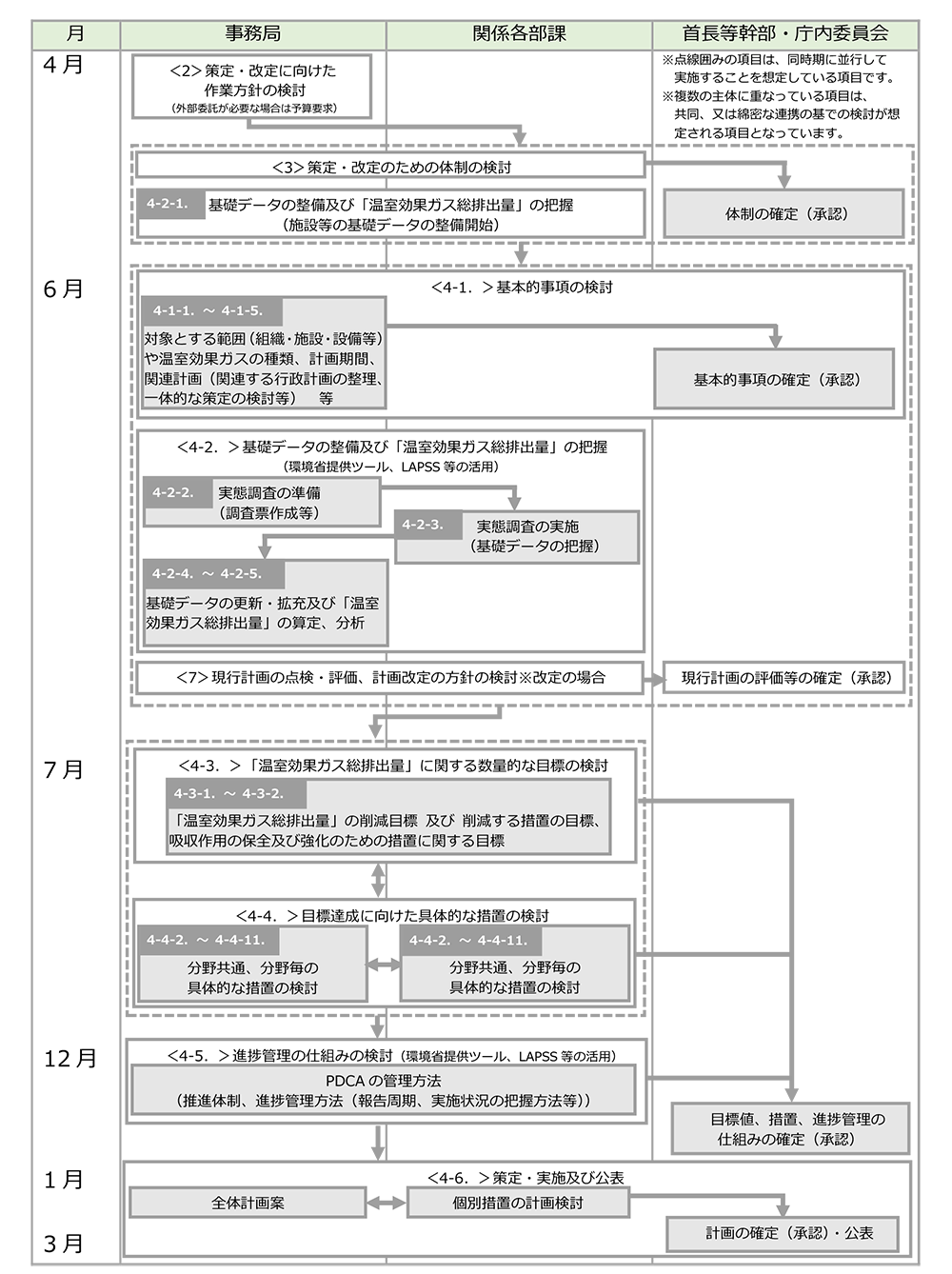

2-2-1.策定のスケジュール

事務事業編の策定作業では、計画書の原案は事務局が作成しますが、「温室効果ガス総排出量」の実態調査や目標の検討等に際して、関係する部局・課室等あるいは全庁的な協力・協議等が必要となります。また、計画策定の趣旨や策定スケジュールは全庁で共有しておくことが重要です。

なお、事務事業編の策定段階におけるスケジュールだけでなく、策定後の年間の実施、点検・評価、公表に係るスケジュールについても別途検討する必要があります(詳細は、「4-5.事務事業編の進捗管理の仕組みの検討」を参照してください)。

以下に、N年度に事務事業編を策定する場合のスケジュール例を示します。

凡例:◎主実施者、○一部を分担又は支援(情報提供、意見提出等)

※1:「温室効果ガス総排出量」の把握は、省エネ法の定期報告(エネルギー起源CO2については算定・報告・公表制度の報告を兼ねる、「1-2.事務事業編の概要」参照)がある場合には、その集計作業と併せて実施することが効率的です。

※2:N-1年度実績の電気の排出係数は、N年度末頃に告示されています。N年度に行う「温室効果ガス総排出量」(N-1年度実績)の算定には、N年度告示の係数(N-1年度実績)を用いることが望ましいですが、「温室効果ガス総排出量」の公表時期によりN-1年度告示の係数(N-2年度実績)を用いることも考えられます。ただし、事務事業編の策定後は、少なくとも改定までの間は、いずれかの方式に統一して「温室効果ガス総排出量」を算定する必要があります。なお、算定・報告・公表制度では、N年度のエネルギー消費量(N-1年度実績)にN-1年度公表の排出係数(N-2年度実績)を乗じて算定することになっています。

※3:庁内委員会については「3-2.事務事業編の推進体制のポイント」を参照してください。

※4:事務事業編で用いる排出係数の告示及び算定・報告・公表制度で用いる排出係数の公表

図2-3 事務事業編の策定スケジュール(例)

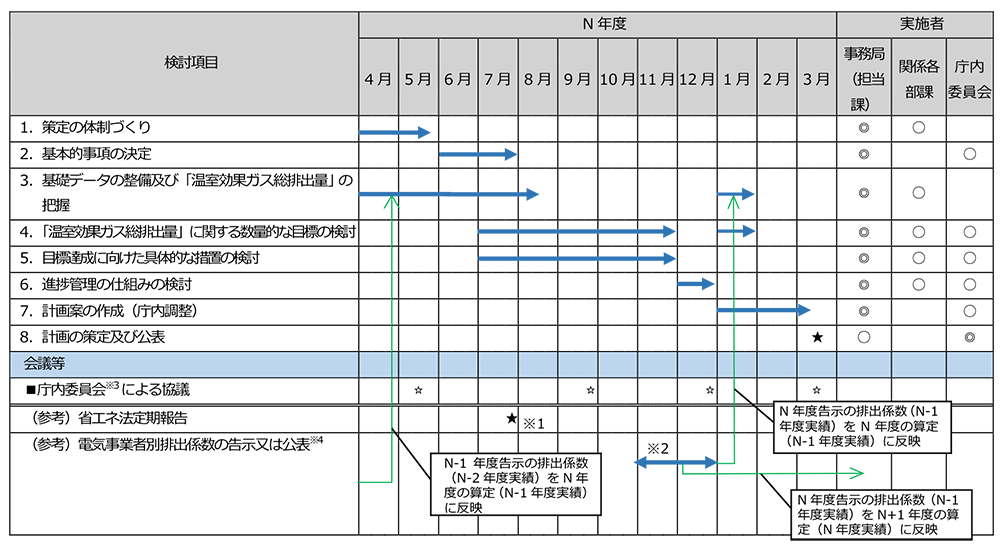

2-2-2.見直し及び改定のスケジュール

事務事業編の改定作業には、策定作業と同様、関係する部局・課室等あるいは全庁的な協力・協議等が必要となります。改定スケジュールを全庁で共有することも重要です。

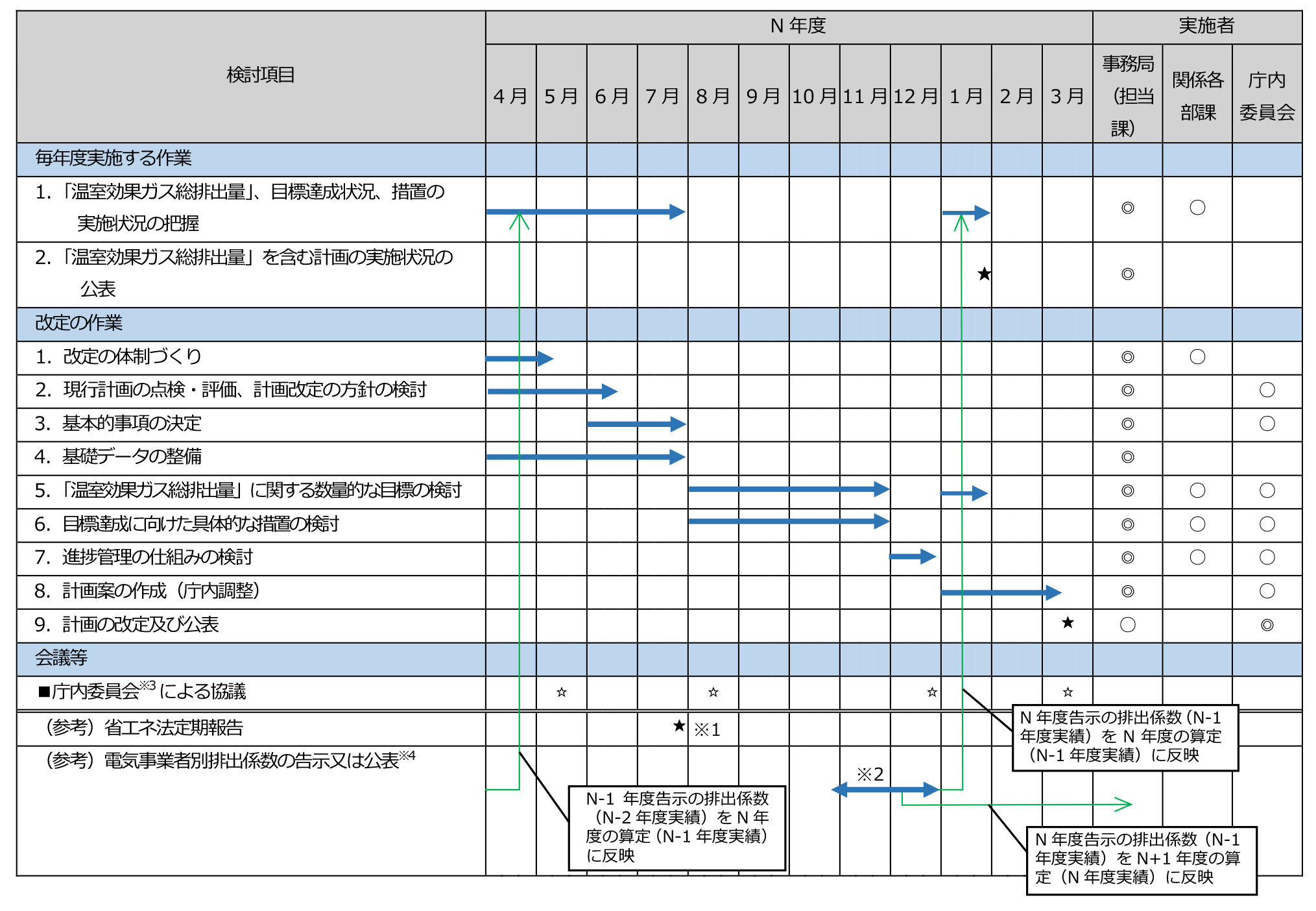

以下に、N年度に事務事業編を改定する場合のスケジュール例を示します。

<改定年度の前年度(N-1年度)>

改定年度の前年度(N-1年度)には、現行計画の成果と課題を踏まえ、改定を行うかどうかの判断をします。改定を行う場合には、一部改定若しくは、全面的に改定を行うのかといった改定に向けた作業方針を検討します。

<改定年度(N年度)>

改定年度(N年度)には、毎年実施する「温室効果ガス総排出量」、目標達成状況、措置の実施状況の把握や公表の作業と並行して、改定作業を実施していくことになります。

改定作業では、その初期段階から、各部局の部課長級の庁内委員会等により計画改定の趣旨や方針について説明し、数量的な目標の設定や具体的な取組の設定において必要となる情報(実施予定の事業やそれに伴い増減する活動量、設備の更新予定など)の照会への協力を呼びかけます。

事務局が作成した計画書の案は各部局に照会し、庁内調整を行った上で、計画の改定及び公表を行います。

凡例:◎主実施者、○一部を分担又は支援(情報提供、意見提出等)

※1:「温室効果ガス総排出量」の把握は、省エネ法の定期報告(エネルギー起源CO2については算定・報告・公表制度の報告を兼ねる、「1-2.事務事業編の概要」参照)がある場合には、その集計作業と併せて実施することが効率的です。

※2:N-1年度実績の電気の排出係数は、N年度末頃に告示されています。N年度に行う「温室効果ガス総排出量」(N-1年度実績)の算定には、N年度告示の係数(N-1年度実績)を用いることが望ましいですが、「温室効果ガス総排出量」の公表時期によりN-1年度告示の係数(N-2年度実績)を用いることも考えられます。ただし、事務事業編の改定後は、少なくとも次の改定までの間は、いずれかの方式に統一して「温室効果ガス総排出量」を算定する必要があります。なお、算定・報告・公表制度では、N年度のエネルギー消費量(N-1年度実績)にN-1年度公表の排出係数(N-2年度実績)を乗じて算定することになっています。

※3:庁内委員会については「3-2.事務事業編の推進体制のポイント」を参照してください。

※4:事務事業編で用いる排出係数の告示及び算定・報告・公表制度で用いる排出係数の公表

図2-4 事務事業編の改定スケジュール(例)

2-3.事務事業編の記載事項及び構成

2-3-1.事務事業編の記載事項

事務事業編には、庁内における地球温暖化対策を具体的に推進していくために必要となる事項を盛り込みます。

地球温暖化対策計画には、事務事業編に記載すべき主な内容が示されており、事務事業編の策定・改定に当たっては、最低限、以下の要素を盛り込む必要があります。

事務事業編に記載すべき主な内容

計画の期間等の基本的事項

温室効果ガス総排出量に関する数量的な目標

具体的な取組項目及びその目標

計画の推進・点検・評価・公表等の体制及び手続

これにより、地球温暖化対策推進法第21条第2項において定めるものとされている4つの事項が、事務事業編の中で示されることになります。

2-3-2.事務事業編の構成

(1)初めて策定する場合の事務事業編の構成

事務事業編では、「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標を設定し、それを達成するための措置を中心とした取組及びその目標を示すとともに、計画の進捗管理体制や点検・評価方法等について記述します。

以下に、初めて策定する事務事業編の目次構成の例を示します。目次構成は、地方公共団体の事務事業の内容や状況に合わせて、柔軟に追記してください。

初めて策定する事務事業編の目次構成例

1.背景

(1)地球温暖化問題に関する国内外の動向

(2)事務事業編の基本方針(当該団体の上位計画の理念による)

2.基本的事項

(1)事務事業編の目的

(2)対象とする範囲

(3)対象とする温室効果ガスの種類

(4)計画期間、見直し予定時期

(5)上位計画や関連計画との位置付け

3.「温室効果ガス総排出量」の状況

(1)算定範囲及び算定方法

(2)「温室効果ガス総排出量」及び内訳(ガス別、活動の区分別、事務・事業別、部局別等)

(3)分析結果(温室効果ガスの排出が多いガスの種類・活動の区分、エネルギー消費量、炭素集約度等)

4.「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標

(1)目標設定の考え方

(2)基準年度

(3)数量的な目標

5.目標達成に向けた取組

(1)基本方針

(2)取組及びその目標

6.事務事業編の進捗管理の仕組み

(1)推進・点検・評価・見直し・公表の体制及び手続

参考資料

(1)活動量を把握するための実態調査の方法

(2)施設別活動量

(3)排出係数一覧

(2)改定する場合の事務事業編の構成

事務事業編の改定に当たっては、旧計画全体の総括的な点検・評価を実施し、その成果や課題を踏まえ、計画改定の方針を記載します。

また、これまでの策定、改定の経緯や旧計画の取組の実施状況及び目標達成状況についても記載することが望まれます。

改定する事務事業編の目次構成例

1.背景

(1)地球温暖化問題に関する国内外の動向

(2)事務事業編の基本方針(当該団体の上位計画の理念による)

2.計画改定の趣旨

(1)これまでの策定、改定の経緯及び旧計画の概要

(2)「温室効果ガス総排出量」の算定範囲及び算定方法

(3)「温室効果ガス総排出量」の推移及び内訳(ガス別、活動の区分別、事務・事業別、部局別等)

(4)「温室効果ガス総排出量」の分析結果(温室効果ガスの排出が多いガスの種類・活動の区分、エネルギー消費量、炭素集約度等)

(5)旧計画の取組の実施状況及び目標達成状況

(6)計画改定の方針

3.基本的事項

(1)事務事業編の目的

(2)事務事業編の対象とする範囲

(3)対象とする温室効果ガスの種類

(4)事務事業編の計画期間、見直し予定時期

(5)上位計画や関連計画との位置付け

4.「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標

(1)目標設定の考え方

(2)基準年度

(3)数量的な目標

5.目標達成に向けた取組

(1)基本方針

(2)取組及びその目標

6.事務事業編の進捗管理の仕組み

(1)推進・点検・評価・見直し・公表の体制及び手続

参考資料

(1)活動量を把握するための実態調査の方法

(2)施設別活動量

(3)排出係数一覧