- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

4-3.「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標の検討

4-3-1.総論

(1)事務事業編で設定する目標について

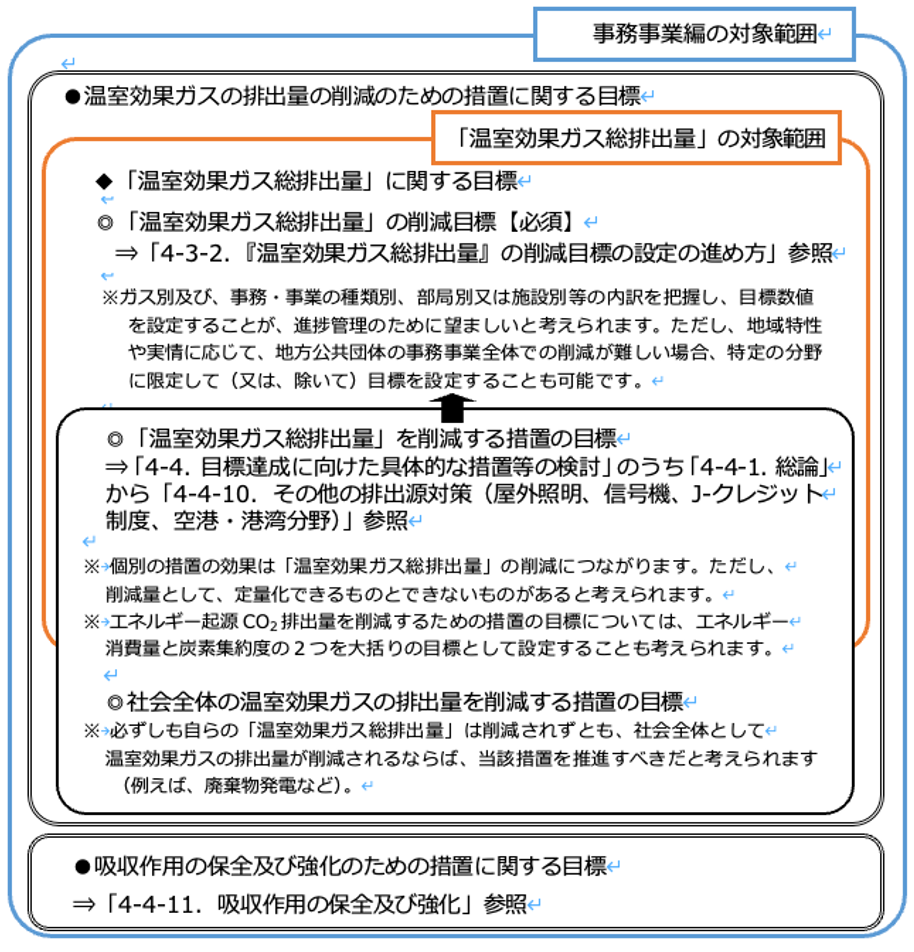

事務事業編で設定する目標は、図4-11に示すように温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する目標と吸収作用の保全及び強化のための措置に関する目標に大別されます。地球温暖化対策計画では、「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標を事務事業編に記載すべきとされていることから、温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する目標のうち「温室効果ガス総排出量」の削減目標は、必ず事務事業編に記載することが求められています。

図4-11 事務事業編で設定することが考えられる目標の分類

なお、これまでに策定されてきた事務事業編の中には、いわゆる「環境保全率先実行計画」や「エコオフィス計画」などと呼ばれる計画(対象範囲を地球温暖化対策に限っていない計画)を出発点の一つとしている場合もあると考えられます17,18。地方公共団体が、事務事業編において地球温暖化対策以外の環境保全の目標を設定することも妨げられません。地球温暖化対策計画において、地方公共団体実行計画(事務事業編)に関する取組は、政府実行計画に準じて取り組むこととされていることを踏まえて、2030年度の削減目標について、原則として政府実行計画の目標(2013年度比50%削減)を踏まえた野心的な目標を定めることが望ましいです。

実際に、地方公共団体実行計画(事務事業編)において、政府実行計画に掲げる2030年度までに50%削減(2013年度比)と同等又はそれ以上の目標値を掲げる地方公共団体も出てきています(表4-16参照)。また、浦安市の場合、市の事務・事業全体における温室効果ガスの排出量削減目標は35%減ではありますが、大幅な削減が難しいと考えられる一般廃棄物処理に由来する排出量を除いた一般事務系由来の温室効果ガス排出削減目標については50%減を掲げています19。このように事務・事業全体では50%削減が難しい場合、特定の分野に限定して国と同等の目標を設定することも考えられます。

温室効果ガス総排出量の目標値の他、施策・取組による削減を試算し、分野別(公共施設、公用車など)や電気・燃料等別の目標値を地方公共団体実行計画(事務事業編)内に記載している地方公共団体もあります。

以下(2)から(3)でそれぞれの目標について説明します。また、目標の程度を示す際に基準とする年度について(4)で説明します。

17環境基本計画(平成6年12月16日閣議決定)では、第3部第3章第1節の中で、国及び地方公共団体の役割の一つとして、それぞれ「事業者・消費者としての環境保全に関する行動を率先して実行する」ことが掲げられました。さらに、第3部第3章第3節において「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行」を掲げており、これに基づき国の各行政機関が共通して実施する行動計画が平成7年6月13日に閣議決定されました。同計画は地球温暖化対策に限らないものとなっています。地方公共団体の中には、この行動計画なども参考に「環境保全率先実行計画」や「エコオフィス計画」などと呼ばれる計画を策定し、事務事業編の出発点の一つとしている場合もあると考えられます。

18(参考)環境庁環境計画課グリーンオフィス研究会(1995)「環境にやさしいオフィスづくりハンドブック」

19浦安市「浦安市地球温暖化対策実行計画」(2021年3月)

https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/keikaku/toshikankyo/1018467.html

表4-16 国と同等かそれ以上の目標設定をしている地方公共団体(一部)

地方公共団体 |

区分 |

温室効果ガス総排出量の目標値 |

|---|---|---|

北海道 |

都道府県 |

2013年度比で2030年度までに50%削減 |

山形県 |

都道府県 |

2013年度比で2030年度までに50%削減 |

長野県 |

都道府県 |

2010年度比で2030年度までに60%削減 |

岐阜県 |

都道府県 |

2013年度比で2030年度までに70%削減 |

北九州市(福岡県) |

政令指定都市 |

2013年度比で2030年度までに60%削減 |

浦安市(千葉県) |

その他市区町村 |

2013年度比で2030年度までに35%削減 ※うち、一般廃棄物処理由来を除いた目標については50%減、一般廃棄物処理由来は17%減 |

出典:各地方公共団体の地方公共団体実行計画(事務事業編)より作成

【事例】国と同等かそれ以上の温室効果ガス削減目標 |

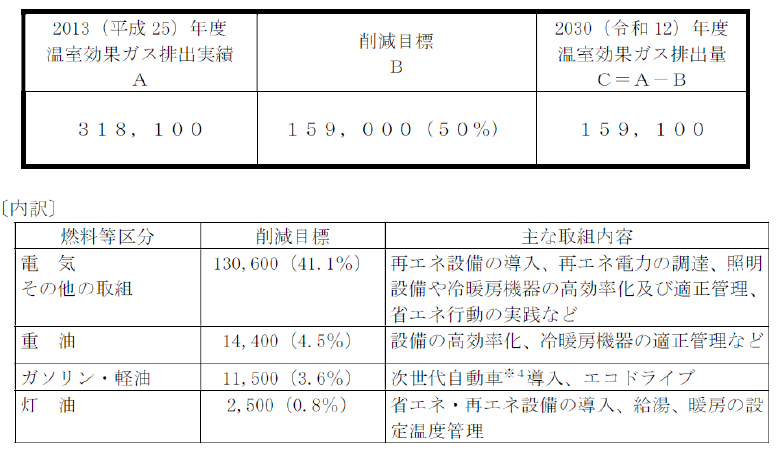

北海道では、2021年3月、地方公共団体実行計画(事務事業編)に当たる「第5期道の事務・事業に関する実行計画」を改定し、2030年度までに2013年度比50%の温室効果ガス削減目標を掲げています。 全庁的な取組として、「公用車(乗用車)への次世代自動車の100%導入」「道有施設の省エネ・省資源化推進」「道有施設への再エネ導入・調達」に取り組むことで、基準年2013年度からの排出量の削減を目指しています。  図4-12 北海道の削減目標 出典:北海道「第5期道の事務・事業に関する実行計画」(2021年3月) |

(2)温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する目標

1)「温室効果ガス総排出量」の削減目標

地球温暖化対策計画では、「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標を事務事業編に記載すべきとされています。「温室効果ガス総排出量」は毎年1回の公表が地球温暖化対策推進法第21条第15項により義務付けられています(「4-2-1.基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握の進め方」参照)。

また、地球温暖化対策計画では、「点検・評価結果の公表に当たっては、温室効果ガス総排出量のみならず、取組項目ごとの進捗状況、施設単位あるいは組織単位の進捗状況について目標値や過去の実績値等との定期的な比較等を行い、これらと併せて可能な限り詳細に公表する」ことが求められています。そこで、「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標については、次項で説明する「温室効果ガス総排出量」を削減する措置の目標を設定することに加え、地方公共団体の規模や実施している事務・事業に応じて、ガス別の他、事務・事業の種類別や部局別又は施設別等の内訳を設定することが進捗管理上望ましい方法であると考えられます。

なお、「温室効果ガス総排出量」の把握方法については「4-2.基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握」を、 「温室効果ガス総排出量」の目標設定の考え方については「4-3-2.「温室効果ガス総排出量」の削減目標の設定の進め方」を参照してください。

2)「温室効果ガス総排出量」を削減する措置の目標

地球温暖化対策計画では、「具体的な取組項目及びその目標」も事務事業編に記載すべきとされています(「2-3-1.事務事業編の記載事項」参照)。そのため、進捗管理の観点から「温室効果ガス総排出量」の値だけでなく、個別の措置に関する目標を設定することが望まれます。

個別の措置の効果は「温室効果ガス総排出量」の削減目標の実現につながります。ただし、個別の措置は定量化できるものとできないもの、措置の効果が大きいものから小さなものまで様々であると考えられます。

定量化できる措置の代表的な例としては「温室効果ガス総排出量」のうち、多くの普通地方公共団体や特別区で大部分(ただし、一般廃棄物の焼却を実施している場合には半分程度)を占めるエネルギー起源CO2排出量の削減に関する措置が挙げられます。定量化できるエネルギー起源CO2排出量の削減に関する措置の目標は、大きくは「エネルギー消費量の削減」と「エネルギーの脱炭素化」の両面から設定することが考えられます。

「エネルギー消費量」と「エネルギーの脱炭素化」に対応した措置の目標設定

・概念的には、エネルギー起源CO2排出量[t-CO2]は、エネルギー消費量[GJ]と炭素集約度[t-CO2/GJ]の積として考えることができます。そこで、電気や燃料の使用量を集計した「エネルギー消費量」と、それらのCO2排出係数を総合した値「炭素集約度」の両者を、個別の措置を大括りにした措置の目標として設定することも有効だと考えられます(具体的な算定方法等は、「4-2-5.(2)エネルギー起源CO2排出量の詳細な分析」参照)。

・「温室効果ガス総排出量」の算定においては、他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定は、「4-2-1.基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握の進め方」で説明するように、地球温暖化対策推進法施行令第3条第1号ロに基づき環境大臣及び経済産業大臣が(毎年度)告示する排出係数を用いる必要があります。排出係数が年度によって変わることにより、同一の電気事業者から同一量の電気の供給を受けている場合でもCO2排出量が変動します。よって、CO2排出量(又は「温室効果ガス総排出量」)のみで地方公共団体のエネルギー消費量の削減努力を評価することは困難です。この点からも、エネルギー消費量を目標として設定することが有効です。他方、二酸化炭素排出係数の低いエネルギーを措置として積極的に選択した場合の効果は、「炭素集約度」に反映されるといえます。

「エネルギー消費量の削減」と「エネルギーの脱炭素化」に連なる個別の措置に関する目標の設定として、どのようなものがあるのかについては「4-4.目標達成に向けた具体的な措置等の検討」を参照してください。

3)社会全体の温室効果ガスの排出量を削減する措置の目標

温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する目標として、必ずしも自団体の「温室効果ガス総排出量」は削減されずとも、社会全体として温室効果ガスの排出量が削減される措置について目標(社会全体の温室効果ガスの排出量を削減する措置の目標)を設定することも有効であると考えられます。

社会全体の温室効果ガスの排出量を削減する措置の目標としては、例えば、以下のような措置に対応した目標が考えられます。

例1)再生可能エネルギーや未利用エネルギー(廃棄物等)による発電事業(売電)、クレジット化の措置など(他者の再生可能エネルギー利用量を増大、自らも収入増)

※:廃棄物発電については「4-4-6.一般廃棄物処理事業」を参照してください。

例2)水道、用紙の削減など(他者のエネルギー消費量削減、自らの排出量や費用も削減の可能性)

※:「4-4-2.(1)3)グリーン購入・環境配慮契約等の推進」を参照してください。

例3)ごみの焼却は一部事務組合が実施している市町村で容器包装プラスチックの分別収集を導入するなど(自らのごみ収集車両による排出・費用は増加し得るが、区域の非エネルギー起源CO2は削減)

※:「4-4-6.一般廃棄物処理事業」を参照してください。

例4)公営バスの利用拡大(バス事業を運営する自らの排出量は増加し得るが、区域の排出量削減)

※:「4-4-9.公営交通(公営の公共交通機関)」を参照してください。

(3)「吸収作用の保全及び強化のための措置」に関する目標について

本マニュアルでは、吸収作用に関する措置の目標を設定する上で参考となる措置に関する目標の例を紹介しています(「4-4-11.吸収作用の保全及び強化」参照)。

なお、「吸収作用の保全及び強化のための措置」に関連し、吸収量を独自に推計し、措置の目標の一つとして掲げることもできます。ただし、地球温暖化対策推進法施行令では吸収量の算定方法は定められておらず、吸収量を「温室効果ガス総排出量」から控除することはできません。

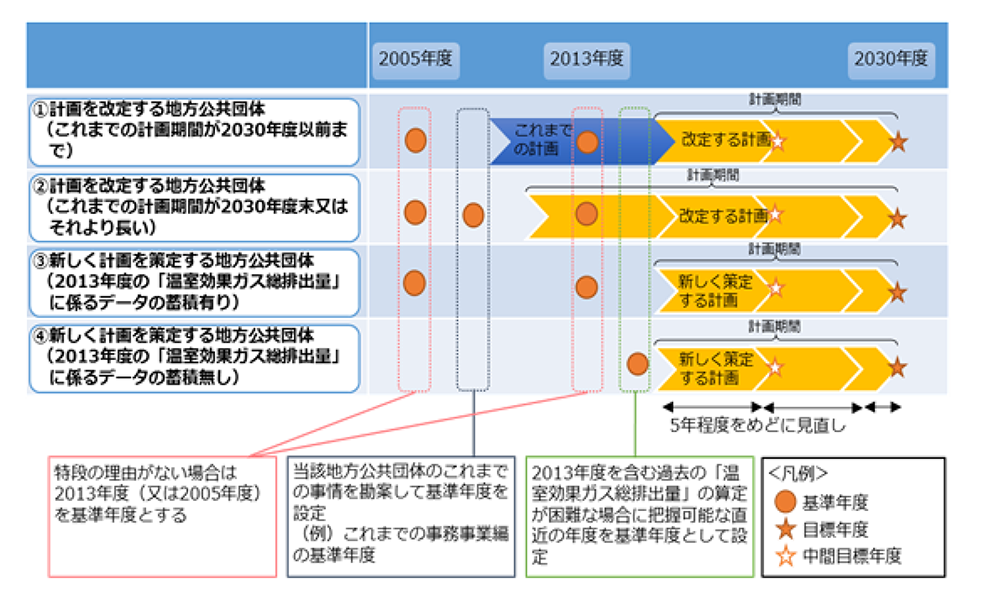

(4)目標年度及び基準年度について

事務事業編の目標年度は、基本的には計画期間の最終年度(2030年度)となります。また、目標の達成に向けた進捗管理を行うために、計画の見直し予定時期に合わせて中間目標年度を設定することが考えられます。

また、この目標年度に対する削減量などの割合又は量を示すための基準となる年度として、基準年度も定めます。

基準年度に関しては、当該地方公共団体のこれまでの事務事業編との連続性、区域施策編との関係性等の事情を勘案して設定することが考えられます。

国の地球温暖化対策計画では2013年度を基準年度としていることから、特段の理由がなければ2013年度を設定することが推奨されます。

2013年度以外を基準年度として設定する場合で、2013年度の「温室効果ガス総排出量」を把握している場合は、地球温暖化対策計画に即して2013年度に対する削減目標の割合や量を併記することが望まれます。

一方で、初めて事務事業編を策定する場合や、地方公共団体で、これまで当該地方公共団体の「温室効果ガス総排出量」の算定データの蓄積がない場合(市町村の統合や一部事務組合との共同策定等を理由に算定の対象となる施設が増加した場合など)は、把握可能な直近の年度を基準年度に設定することが考えられます。

なお、基準年度や目標年度が地球温暖化対策計画と相違する場合には、「4-3-2.「温室効果ガス総排出量」の削減目標の設定の進め方」で後述する目標設定の手法が単純には適用できないことに留意してください。

図4-13 事務事業編の目標年度及び基準年度(例)

4-3-2.「温室効果ガス総排出量」の削減目標の設定の進め方

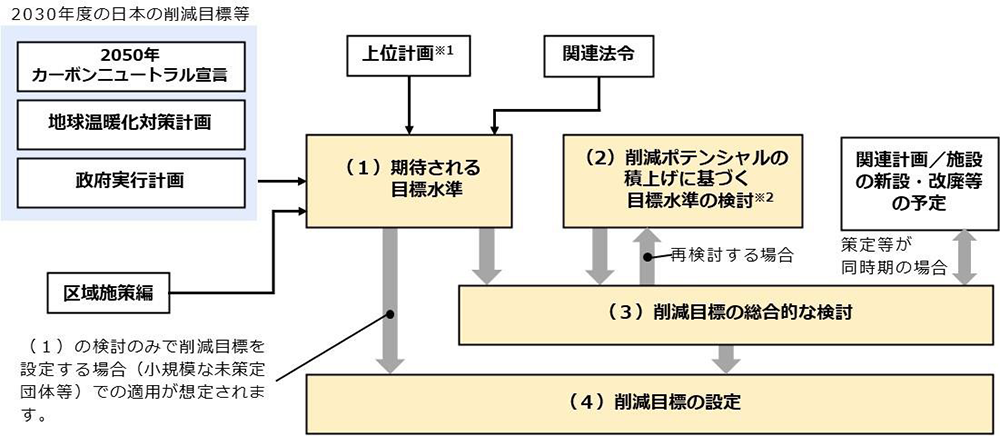

「温室効果ガス総排出量」の削減目標の設定の進め方の例を図4-14に示します。実際の策定・改定においては、自団体の規模、事務事業編の対象範囲やこれまでの策定・実施状況なども踏まえて、削減目標の設定の進め方を検討・選択することが重要です。

本マニュアルでは、図に示した(ⅰ)~(ⅳ)の4つの手順により進めていく場合を説明していますが、常に全てのステップを実施しなければならないということではありません。例えば、事務事業編を初めて策定する小規模な市町村並びに小規模な一部事務組合及び広域連合20では、「(ⅰ)期待される目標水準の検討」のみにより削減目標を設定することとし、「(ⅱ)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」などは省いた簡易な手法を採用することも考えられます21。また、「温室効果ガス総排出量」のうち、多くの部局・施設が関係するエネルギー起源CO2の削減目標は(ⅰ)~(ⅳ)を実施して設定し、排出量が軽微なガスの削減目標については一部のステップを省略又は簡略にする進め方も考えられます。

※1:総合計画、環境基本計画、地域気候変動適応計画など関連する地方公共団体の計画を含みます。

※2:措置による削減ポテンシャルは推計せず、排出増減量の見通しを推計するだけの場合を含みます。

図4-14 「温室効果ガス総排出量」の削減目標の設定の進め方(例)

20ここで、小規模な一部事務組合及び広域連合とは、小規模な市町村から構成される一部事務組合及び広域連合のことではなく、一部事務組合及び広域連合自体の規模(例えば職員数など)が小さく、かつ、当該一部事務組合及び広域連合の活動に伴う温室効果ガスの排出量が少ないことを意味しています。なお、事務・事業が庁舎等での執務によるものに限られ、温室効果ガスの排出量が軽微な一部事務組合及び広域連合が、構成団体の施設に入居している場合などは、当該構成団体の事務事業編に含める形も考えられます(「2-1-2.共同策定」参照)。

21事務事業編を初めて策定する小規模な市町村並びに小規模な一部事務組合及び広域連合では、政府実行計画の50%削減目標を自団体の目標として設定し、まずは事務事業編を速やかに策定します。そして、事務事業編の進捗状況の点検結果を踏まえて、目標達成のために必要と考えられる措置を計画期間の中で充実・強化させていくことも一案です。

図中の(ⅰ)及び(ⅱ)の具体的実施方法等を、以降の(ⅰ)及び(ⅱ)で詳述します。以下では、(ⅰ)~(ⅳ)の概要、及び、これらの手法の組合せのイメージを説明します。

<(ⅰ)期待される目標水準の検討>

国の計画(地球温暖化対策計画、政府実行計画)や区域施策編、上位計画(例:自団体の環境基本計画)などから、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の削減目標としてどの程度の水準が期待されているのかを、場合によっては温室効果ガスの種類などの別に検討します。

期待される目標水準の検討の際、例えば以下の考え方が想定されます。

①地球温暖化対策計画や政府実行計画を踏まえ、期待される目標水準を検討

②自団体の区域施策編や上位計画等を参照

③関連法令を参照

このうち、2030年度の削減目標について、原則として政府実行計画の目標(2013年度比50%削減)を踏まえた野心的な目標を定めることが望ましいです。さらに、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、政府実行計画等を超える高い目標水準を検討することも考えられます。なお、2013年度以外の基準年度を設定する場合、政府実行計画の削減目標を設定した基準年度で按分して削減率を算定し、それを目標とすることが考えられます(例えば基準年度が2020年度の場合、50%/(2030-2013)×(2030-2020)=約29%)。その場合、目標をどのように検討したか分かるように、計画内に政府実行計画の削減目標を基に設定したことを記載しておくことが望ましいです。

<(ⅱ)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討>

温室効果ガスの排出量削減のための各種の措置を行った場合に、技術的に削減可能と見込まれる量、すなわち「削減ポテンシャル」を推計します。また、削減ポテンシャルの推計では、「温室効果ガス総排出量」に与える影響の大きい施設等の増減や事務・事業の動向も見込むこととします。なお、削減ポテンシャルは、必ずしも全ての施設等を推計の対象とする必要はありません。

<(ⅲ)削減目標の総合的な検討>

「期待される目標水準」と「削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準」とを比較し、いずれの事務・事業分野(あるいは部局、施設等)で、どれほどの削減量を見込めば、地球温暖化対策計画等に基づき検討した「期待される目標水準」が達成可能であるかを検討します。政府実行計画を超える目標水準を達成できると見込まれる場合には、それ以上の目標水準を検討することが望まれます。

削減ポテンシャルの積上げでは政府実行計画等を踏まえた期待される目標水準を達成できない場合は、削減ポテンシャルの積上げを改めて見直すか、又は、事務事業編を実施する中で、更なる措置について情報の収集や導入に向けた検討を続け、一定期間後の見直しを踏まえた改定時に検討結果を反映させることも考えられます。削減目標の全体では期待される目標水準を達成できない場合であっても、分野別や施策・対策別に期待される目標水準の実現が達成可能であるかどうかを検討することも重要です。

なお、地球温暖化対策計画では、「点検・評価結果の公表にあたっては、『温室効果ガス総排出量』のみならず、取組項目ごとの進捗状況、施設単位あるいは組織単位の進捗状況について目標値や過去の実績値等との定期的な比較等を行い、これらと併せて可能な限り詳細に公表する。」とされています。そこで、総合的な検討結果を踏まえて、主要な措置や施設単位あるいは部局単位で、「温室効果ガス総排出量」の削減目標の根拠や内訳となる水準又は積上げを設定することが有効と考えられます。

<(ⅳ)削減目標の設定>

以上の検討結果より「温室効果ガス総排出量」の削減目標を設定します。

削減目標の設定手法は、上述のとおり、地方公共団体の規模などに応じて検討・選択されるものです。また、「温室効果ガス総排出量」の内訳等を踏まえて、温室効果ガス別等で異なる手法を選択することもできます。そこで、以下に具体的な手法の選択イメージを示しますが、これらはあくまでも一例であり、それぞれの地方公共団体の状況に応じて目標設定手法を検討・選択することが望まれます。

表4-17 小規模な市町村並びに小規模な一部事務組合及び広域連合における削減目標の設定手法のイメージ

温室効果ガスの種類 |

区分 |

削減目標の設定手法の例 |

|---|---|---|

エネルギー起源 CO2 |

燃料の使用(自動車以外) |

区分別に異なる目標(削減率)は設定しない。 |

電気の使用 |

||

燃料の使用(自動車) |

||

「温室効果ガス総排出量」 |

「(1)期待される目標水準の検討」に基づき、地球温暖化対策計画の「業務その他部門」の目標(51%減)を利用。 |

|

※エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスについては、改定の際に算定対象に含めるものとした。

表4-18 一般廃棄物処理事業及び下水道事業を実施している地方公共団体における削減目標の設定手法の組合せのイメージ

温室効果ガスの種類 |

区分 |

削減目標の設定手法の例 |

|---|---|---|

エネルギー起源 CO2 |

燃料の使用(自動車以外) |

「(3)削減目標の総合的な検討」での一つのイメージ 「(1)期待される目標水準の検討」に基づき、地球温暖化対策計画の「業務その他部門」の目標(51%減)を利用。なお、「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」について、一部の部局が管理する建築物の削減ポテンシャルを推計したところ、省エネルギーの推進・再生可能エネルギーの導入に加え、調達するエネルギーの脱炭素化を組み合わせることで、(1)の実現可能性はあると判断した。 |

電気の使用 |

||

燃料の使用(自動車) |

「(1)期待される目標水準の検討」に基づき、地球温暖化対策計画の「運輸部門」の目標(35%減)を利用。 |

|

CH4 |

自動車の走行 |

「(1)期待される目標水準の検討」に基づき、地球温暖化対策計画の CH4 の目標(11%減)を利用。 |

N2O |

「(1)期待される目標水準の検討」に基づき、地球温暖化対策計画の N2O の目標(17%減)を利用。 |

|

HFC |

自動車用エアコンディショナーの使用 |

「温室効果ガス総排出量」に占める割合が軽微であるため、削減率の目標は 0%とする。 |

非エネルギー起源CO2 |

一般廃棄物の焼却 |

「(3)削減目標の総合的な検討」での一つのイメージ 「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」において、以前に策定された一般廃棄物処理基本計画の内容に基づき各ガスの将来の排出量を推計したところ、非エネルギー起源 CO2が「(1)期待される目標水準の検討」で設定した地球温暖化対策計画の対策削減指標に基づく削減率を達成できないことが判明した。そこで、「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」を再度実施したところ、実施が予定されていなかった措置を実施することで、期待される目標水準は達成可能と見込まれた。庁内調整の結果、事務事業編の目標としては「(1)期待される目標水準の検討」に基づく値を採用することとし、一般廃棄物処理基本計画の次回改定時に当該目標を考慮することとした。 |

CH4 |

||

N2O |

||

CH4 |

下水の処理 |

「(3)削減目標の総合的な検討」での一つのイメージ 「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」において、下水道分野の事業計画と既に実施が想定されている措置に基づき各ガスの将来の排出量を推計したところ、「(1)期待される目標水準の検討」で設定した地球温暖化対策計画のそれぞれの目標よりも大幅に削減されることが判明したので、(2)の数値を目標として設定。 |

N2O |

||

「温室効果ガス総排出量」 |

以上の各ガス・区分別の目標値から計算した。 |

|

表4-19 温室効果ガスの排出量が多い各種の事業を実施している地方公共団体における削減目標の設定手法の組合せのイメージ

温室効果ガスの種類 |

事務・事業の |

部局 |

削減目標の設定手法の例 |

|---|---|---|---|

エネルギー起源 CO2 他 |

庁舎等の施設 |

A 局 |

「(3)削減目標の総合的な検討」での一つのイメージ 「(1)期待される目標水準の検討」に基づき、自団体の区域施策編に基づき「エネルギー消費量」と「炭素集約度」について、期待される水準を検討した。「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」について、大型の建築物を多く所管する A 局、B 局及び C 局(公立病院)並びに建築物数の多い教育委員会につい て、建築物のエネルギー消費量の削減ポテンシャルを推計したところ、局別に削減ポテンシャルが大きく相違していることが判明した。そこで、(1)のエネルギー消費量の目標水準を対象施設全体として達成するために、局別の削減ポテンシャルに応じて傾斜配分した削減率を設定した(「その他」の部局の所管する施設については、基準年度のエネルギー消費量の合計値に、(1)に基づくエネルギー消費量の削減率と炭素集約度を乗じた値から一括して算定した削減率を一律に適用することとした。)。 |

B 局 |

|||

その他 |

|||

公立学校 |

教育委員会 |

||

公立病院 |

C 局 |

||

公用車 |

全庁 |

「(3)削減目標の総合的な検討」の一つのイメージ 「(1)期待される目標水準の検討」に基づき、地球温暖化対策計画の目標を利用(エネルギー起源 CO2 は「運輸部門」の目標(35%減)等)。「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」結果は、(1)の水準に到達しなかったが、今後の電気自動車等の導入も想定し、(1)の削減目標を設定することとした。 |

|

非エネルギー起源 CO2 |

一般廃棄物処理事業 |

D 局 |

「(1)期待される目標水準の検討」と「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」結果より設定イメージは、他の箇所を参考にしてください。 |

エネルギー起源 CO2 他 |

水道事業 |

E 局 |

「(1)期待される目標水準の検討」と「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」結果より設定イメージは、他の箇所を参考にしてください。 |

エネルギー起源 CO2 CH4 N2O 他 |

下水道事業 |

F 局 |

「(1)期待される目標水準の検討」と「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」結果より設定イメージは、他の箇所を参考にしてください。 |

エネルギー起源 CO2 他 |

交通事業 |

G 局 |

「(1)期待される目標水準の検討」と「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」結果より設定イメージは、他の箇所を参考にしてください。 |

温室効果ガスの種類 |

目標設定手法の例 |

||

エネルギー起源 CO2 |

上記の事務・事業の分野別の目標の内訳について、温室効果ガスの種類別に集計。 |

||

非エネルギー起源 CO2 |

|||

CH4 |

|||

N2O |

|||

HFC |

|||

「温室効果ガス総排出量」 |

以上の温室効果ガスの種類別の目標値から計算する。 |

||

(1)期待される目標水準の検討方法

1)考え方

国の計画(地球温暖化対策計画、政府実行計画)や区域施策編、上位計画(例:自団体の環境基本計画)などから、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の削減目標としてどの程度の水準が期待されているのかを、場合によっては温室効果ガスの種類などの別に検討します。また、市町村並びに一部事務組合及び広域連合は都道府県の区域施策編も参考とすることが考えられます。

なお、短・中期的な目標水準を検討するだけでなく、「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」といった長期的な目標を掲げることも考えられます。

初めて事務事業編を策定する小規模な市町村並びに小規模な一部事務組合及び広域連合では、以下で説明する「期待される目標水準の検討」結果のみで「温室効果ガス総排出量」の目標を検討することとし、「(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討」及び「(3)削減目標の総合的な検討」の手順は、省略することが考えられます。

①国の計画(地球温暖化対策計画、政府実行計画)

事務事業編は、原則として政府実行計画の2030年度の削減目標に呼応した目標水準を検討することが期待されます。また、部門の目標値には、地球温暖化対策計画の温室効果ガス別その他の区分ごとの目標を採用するなどの手法の検討も考えられます。

その場合、国の削減目標の数値をそのまま単純に掲げる以外に、自団体の「温室効果ガス総排出量」の削減実績などを用いて合理的な範囲22で補正を実施することが考えられます。また、後述するように、削減目標の前提を踏まえた詳細な検討を実施することも考えられます。

1998年の地球温暖化対策推進法の成立以来、事務事業編を継続的に実施している団体にあっては、取組の積み重ねにより、全国的な傾向とは異なり、既に「温室効果ガス総排出量」の削減が十分進んでいることもあり得ます。よって、その成果が判明している場合には、目標水準(削減率)を補正して検討することが考えられます。

具体的には、全国の業務その他部門のエネルギー起源CO2排出量であれば、2005年度に比べて2013年度には約17%増加しています。自団体の事務事業編において業務その他の部門に対応するエネルギー起源CO2排出量が2005年度について判明していれば、当該範囲の削減目標の水準についてはこのような補正を行うことも考えられます。

以降に示す「2)具体的な検討手法」では、主にこの地球温暖化対策計画に基づく場合を中心に説明します。

②自団体の区域施策編や上位計画など

区域施策編を策定している団体にあっては、区域施策編の内容も考慮されるものと考えられます。また、関連条例や環境基本計画などの上位計画で削減目標が規定されていれば、期待される目標水準の一つとして使用することができます。

ただし、これらの計画が策定されたのが地球温暖化対策計画策定以前であり、示されている目標の年度が策定・改定後の事務事業編の目標年度以前であるような場合には、示されている目標をそのまま事務事業編で掲げることが難しい場合もあると考えられます。

③関連法令

関連法令として、例えば、省エネ法が挙げられます。省エネ法に基づく判断基準23では、その目標部分24において事業者全体25又は工場等ごとに「エネルギー消費原単位(又は電気需要平準化評価原単位)」を年平均1%以上低減することが努力目標として示されています。

この目標は、「温室効果ガス総排出量」のうち直接にはエネルギー起源CO2排出量に関係していますが、使用するエネルギーの脱炭素化にまで対応するものではなく、また、原単位による目標であるためエネルギー消費の総量の増減率とは必ずしも一致しないことに留意する必要があります。本マニュアルでは、エネルギー起源CO2排出量をエネルギー消費量と炭素集約度に分解して目標検討する手法について以降で説明していますが、その際に参考とすることが考えられます。

22地球温暖化対策計画の業務その他部門の目標は、一定の業務床面積増大を前提として考慮した上で設定されています。そこで、新たな公共施設の整備による業務床面積の増大は、地球温暖化対策計画に基づき期待される水準を補正する理由とはなりません。

23正式名称は、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(平成21年3月31日経済産業省告示第66号(令和3年3月31日一部改正))

24「IIエネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置」

25地方公共団体も一事業者ですが、省エネ法に基づく定期報告等は管理者ごとに実施する必要があります。詳細は、「4-1-2.事務事業編の対象とする範囲」を参照してください。

2)具体的な検討手法

政府実行計画の目標を踏まえた目標を検討するほか、地球温暖化対策計画等の温室効果ガス別その他の区分ごとの目標に基づく期待される水準の具体的な検討手法として、以下に3種類の手法を例示します。手法1、2、3の順に複雑になりますが、実態を反映しやすくなります。

地球温暖化対策計画等に基づき期待される水準の検討手法の例

手法1:地球温暖化対策計画のいずれかの部門の目標を選択する手法

手法2:地球温暖化対策計画の複数のガス別部門別の目標を組み合わせる手法

手法3:重要な措置の効果の見込み等に基づき検討する手法

各手法の特徴や適用可能性は、表4-20のとおりです。手法2は手法1を複数組み合わせたものといえます。また、手法2を基本としつつも、ある特定のガスや部門(自団体の「温室効果ガス総排出量」において重要なガスや部門)の目標水準は、より詳細な手法3を採用するなどの組合せも可能です。

例えば、「温室効果ガス総排出量」がほぼ公共施設(建築物)等26のエネルギー起源CO2に限定されるような小規模な市町村並びに小規模な一部事務組合及び広域連合では、手法1のみを用いて、「2030年度に51%削減」を事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の削減目標の水準として設定することが考えられます。このような目標設定は、計画策定時点では目標内訳や目標達成を確実に裏付ける措置までは網羅せずとも、この目標値に向かって努力を継続する趣旨といえます。

以下に、手法1~手法3の具体的な手順や例を示します。いずれの説明でも基準年度は2013年度を想定しています。基準年度を2013年度以前とする場合には、一旦、以下の手順により目標年度(2030年度)の「温室効果ガス総排出量」の目標値(排出量)を計算した上で、自団体の基準年度の「温室効果ガス総排出量」と比較して、目標削減率を計算してください。なお、手法1及び手法2の説明では、説明を単純化するために、地球温暖化対策計画に基づく目標についての自団体の状況に応じた補正手順については触れていない点に留意してください。

26公共施設以外に屋外照明なども含めて考えることができます。

表4-20 地球温暖化対策計画等に基づき期待される水準の設定方法の特徴と適用

設定方法 |

メリット |

デメリット |

適用が考えられる場合(例) |

|---|---|---|---|

手法1 地球温暖化対策計画のいずれかの部門の目標を選択する手法 |

簡単かつ分かりやすい。 |

自団体の「温室効果ガス総排出量」が一種類の部門を中心とした構成となっている必要がある(そうでなければ、自団体の実態に合わない削減目標値となる可能性が高い。)。 |

建築物を中心とした公共施設等のエネルギーの使用によるCO2排出量が「温室効果ガス総排出量」のほとんどを占める団体。一般廃棄物処理や下水処理を自らは実施していない小規模な市町村並びに小規模な一部事務組合及び広域連合などが想定される。 |

手法2 地球温暖化対策計画の複数のガス別部門別の目標を組み合わせる手法 |

比較的簡単に、自団体の実態に合った削減目標水準が得られる可能性が高い。ガス別部門別の目標内訳が設定しやすい。 |

ガス別部門別には全国一律の目標水準となるため、「温室効果ガス総排出量」に占める割合が高いガス・部門について排出源が限定されている場合には、実態に合わず、適用することが難しい可能性がある(例えば、一般廃棄物処理で、ごみの焼却を行っている場合は、廃プラスチック類の焼却に伴うCO2排出量について、地球温暖化対策計画の非エネルギー起源CO2の目標値を適用すると、実態に合わない可能性がある。)。 |

建築物を中心とした公共施設のエネルギーの使用以外に、公営交通、公用車など、各種の事務・事業を実施している団体が想定される。 |

手法3 重要な措置の効果の見込み等に基づき検討する手法 |

地球温暖化対策のガス別部門別の目標では参照する区分として粗すぎる場合にも、期待される水準を導ける可能性がある。 |

作業が複雑になる。 |

特定の措置の実施状況の違いにより排出量が大きく変化し得る一般廃棄物処理や下水処理などに伴う温室効果ガスの排出量が、「温室効果ガス総排出量」において大きな割合を占めている場合(一般廃棄物処理など特定の事業のみを実施している一部事務組合及び広域連合を含む。)。 |

また、参考として地球温暖化対策計画に記載されている、2030年度における温室効果ガス排出量の削減率(2013年度比)を表4-21に示します。

表4-21 地球温暖化対策計画における温室効果ガス排出量の削減率(参考)

温室効果ガス種別/部門別 |

温室効果ガス排出量の 2030 年度の削減率(%)(2013 年度比) |

|

|---|---|---|

エネルギー起源 CO2 |

45 |

|

産業部門 |

38 |

|

業務その他部門 |

51 |

|

家庭部門 |

66 |

|

運輸部門 |

35 |

|

エネルギー転換部門 |

47 |

|

非エネルギー起源 CO2 |

15 |

|

CH4 |

11 |

|

N2O |

17 |

|

代替フロン等 4 ガス |

44 |

|

HFCs |

55 |

|

PFCs |

-26(増加) |

|

SF6 |

-27(増加) |

|

NF3 |

70 |

|

出典:環境省(2021)「地球温暖化対策計画」より作成

<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/211022.html>

手法1:地球温暖化対策計画のいずれかの部門の目標値を選択する手法

一般廃棄物処理事業や下水処理事業などを行っていない小規模な市町村並びに小規模な一部事務組合及び広域連合では、「温室効果ガス総排出量」の多くを公共施設等でのエネルギーの使用に伴うCO2排出量が占めていることが多いと考えられます。

そこで、エネルギー起源CO2排出量の「業務その他部門」における2030年度の目標(目安)を参照し、「2030年度に2013年度比で約51%削減」を事務事業編の目標として掲げることが考えられます。公共施設からではなく、例えば車両からのCO2排出量が多くを占める地方公共団体であれば、「運輸部門」の目標(目安)を参照することが考えられます。

<例>エネルギー起源CO2排出量の「業務その他部門」を参照する場合

●「温室効果ガス総排出量」の目標削減率=約51%(2013年度比)

●「温室効果ガス総排出量」の目標値

=自団体の2013年度の「温室効果ガス総排出量」[t-CO2]×(100%ー51%)

手法2:地球温暖化対策計画の複数のガス別部門別の目標を組み合わせる手法

例えば、公共施設等でのエネルギー消費による排出だけではなく、公用車の燃料(及び電気)の使用による排出も一定量がある場合は、それぞれに地球温暖化対策計画でのエネルギー起源CO2の部門別の削減率の目標(目安)をそのまま適用することが考えられます。また、CH4やN2Oなどのその他のガスについても「温室効果ガス総排出量」に占める割合が少ない場合、同様に地球温暖化対策計画の削減率の目標(目安)をそのまま適用することができます。

<例>公共施設等や公用車などで別々の目標水準をあてはめる場合

●「温室効果ガス総排出量」の目標値

=業務その他部門に相当する自団体の2013年度のエネルギー起源CO2排出量[t-CO2](公共施設などのエネルギーの使用に伴う排出量)×(100%ー51%)

+運輸部門に相当する自団体の2013年度のエネルギー起源CO2排出量[t-CO2](公用車のエネルギーの使用に伴う排出量)×(100%-35%)

+自団体の2013年度のCH4排出量※1[t-CO2]×(100%-11%)

+自団体の2013年度のN2O排出量※2[t-CO2]×(100%-17%)

●「温室効果ガス総排出量」の目標削減率

=(2013年度の「温室効果ガス総排出量」[t-CO2]-「温室効果ガス総排出量」の目標値[t-CO2])÷2013年度の「温室効果ガス総排出量」[t-CO2]

※1:CH4排出量をCO2の排出量に換算してください。

※2:N2O排出量をCO2の排出量に換算してください。

手法3:重要な措置の効果の見込み等に基づき検討する手法

「温室効果ガス総排出量」の中では、エネルギー起源CO2排出量が大きな割合を占める場合が多いものと考えられます。また、一般廃棄物処理事業でごみの焼却を行っている市町村では、廃プラスチック類27の焼却に伴う非エネルギー起源CO2排出量も大きな割合を占める傾向があります。よって、比較的規模の大きな地方公共団体では、これらの排出量については、詳細な検討を行うことが考えられます。

以下では、手法3における考え方の例を示します。

27地球温暖化対策推進法施行令第3条第1号ニでは一般廃棄物としての廃プラスチック類として(1)廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物に限る。)、(2)廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物を除く。)が掲げられており、ここではこの両者を指しています。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)施行令第2条では、産業廃棄物の一つとして「廃プラスチック類」を規定しているため、混同に注意してください。

<手法3-1>エネルギー起源CO2排出量について「エネルギー消費量」と「炭素集約度」の積で検討する手法

エネルギー起源CO2排出量については、「エネルギー消費量」と「炭素集約度」の積で目標値を設定する手法を採用することも考えられます(「4-3-1.総論(2)温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する目標」を参照してください。)。本手法の利点としては、これら2つの指標(目標)を設定することで、エネルギー起源CO2排出量又は「温室効果ガス総排出量」だけで評価するよりも、措置の実施状況の評価や公表が容易になると期待されます。本手法の手順を、図4-15に示して説明します。なお、本手法は、全庁を対象として実施することも、また、一部の事務・事業の分野や特定の部局を対象として実施することも考えられます。

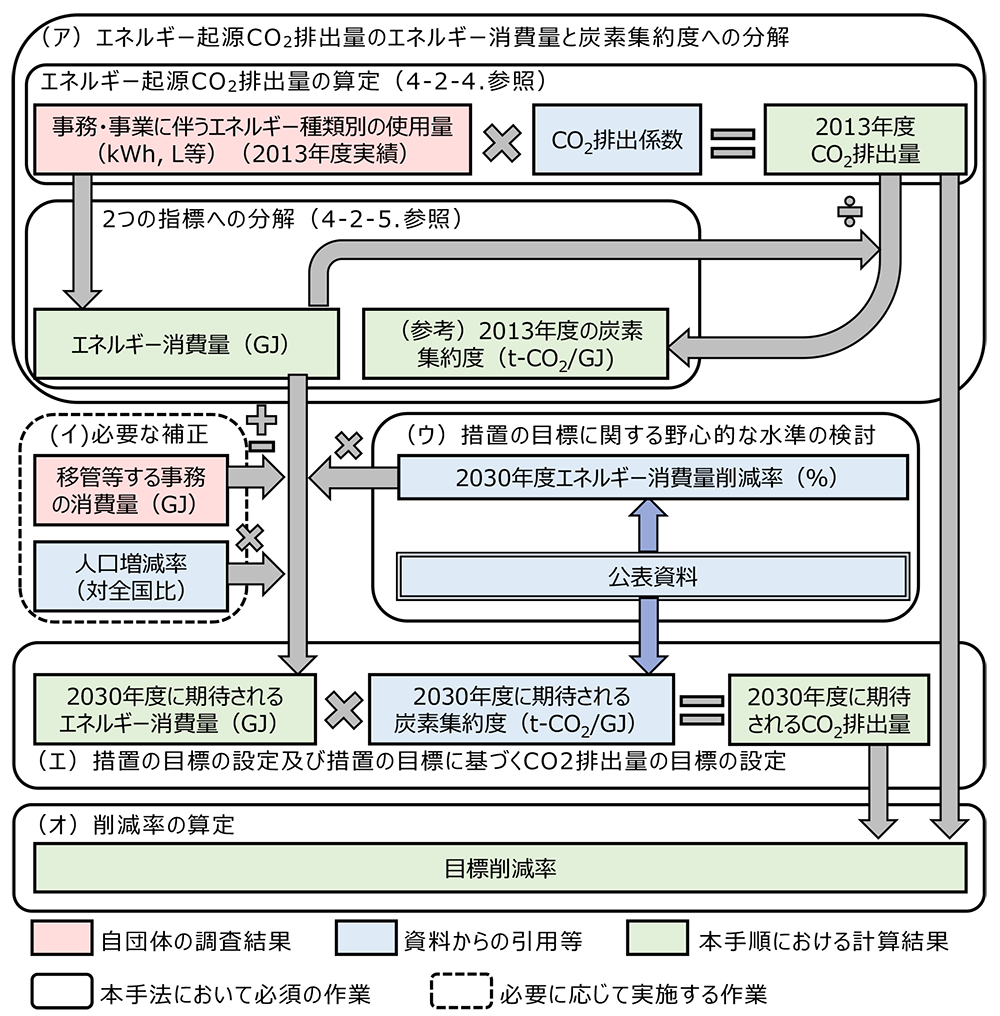

図4-15 エネルギー消費量と炭素集約度に分解して目標設定する手法の手順

(ア)エネルギー起源CO2排出量のエネルギー消費量と炭素集約度への分解

「温室効果ガス総排出量」の算定のために収集したデータを用いて、エネルギー起源CO2排出量に対応するエネルギー消費量を求め、両者の比率から基準年(図4-15では2013年度と記載しています。)の炭素集約度を計算します。2つの指標への分解方法は、「4-2-5.(2)エネルギー起源CO2排出量の詳細な分析」を参照してください。エネルギー起源CO2排出量とその算定の基礎となる活動量データ(エネルギーの種類別(燃料にあっては燃料の種類別。電気と熱は排出係数の異なる種類別)の使用量)があれば毎年度の実績値を算定可能であるため、本手法により2つの指標の実績値を算出するための新規データの取得は基本的に不要です。

なお、合併や一部事務組合及び広域連合の設立などにより事務の移管が行われることが見込まれ、次に示す補正を実施する場合は、当該事務を対象範囲としたエネルギー消費量も算定しておきます(自団体が事務の移管先の場合は、移管元の団体に関連データの提供を依頼する必要があります。)。

(イ)必要な補正

事務・事業の移管による影響が大きいと見込まれる場合や、人口の増減の動向が全国と大きく異なると見込まれる場合などは、必要な補正を行います。

事務・事業の移管に関する補正としては、当該事務・事業を対象範囲としたエネルギー消費量の控除を行います。人口の増減に関する補正としては、自団体のエネルギー消費量を基準年度に対する目標年度の人口増減率の全国の見通しで除し、自団体の見通しの比率を乗じます。

(ウ)措置の目標に関する期待される水準の検討

各種の公表資料や自団体の区域施策編などに基づき、2つの指標に対応する期待される目標水準(ただし、「エネルギー消費量」については削減率)を検討します。なお、再生可能エネルギーの自家消費分は、エネルギー消費量削減率に組み込んで計算することも便宜上考えられます。

省エネルギー率は、例えば、「長期エネルギー需給見通し」(2015、経済産業省)を参考に設定することも考えられます。また、地球温暖化対策計画においては、例えば、事務・事業の特定の分野について対策削減量の根拠が示されており、特定の分野を対象として検討する場合には、これを参考にエネルギー消費量の削減率を設定することができる場合もあります(例:「上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入(下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進)」では、下水処理水量当たりのエネルギー消費量が毎年2%減少することが想定されています。)。

エネルギー脱炭素化の水準(2030年度に期待される炭素集約度)は、自団体の区域施策編を策定している場合には、その目標の設定から導くことなどが考えられます。

(エ)措置の目標の設定及び措置の目標に基づくCO2排出量の目標の算定

2030年度に期待されるエネルギー消費量は、基準年度のエネルギー消費量(補正した場合は補正後の値)とエネルギー消費量削減率の積で求められます。これに、2030年度に期待される炭素集約度を乗じることで、2030年度に期待されるエネルギー起源CO2排出量が算定されます。

(オ)目標削減率

基準年度のエネルギー起源CO2排出量と2030年度に期待されるエネルギー起源CO2排出量からエネルギー起源CO2排出量の目標を削減率として求めます。

<手法3-2>非エネルギー起源CO2排出量のうち、廃プラスチック類の焼却に伴う排出量を地球温暖化対策計画に示された対策の削減量の根拠を参考に検討する手法

日本全体での非エネルギー起源CO2排出量としては、廃棄物の焼却等による排出量よりも、セメント製造工程における石灰石の焼成などの「工業プロセス及び製品の使用」と呼ばれる区分の排出量の方が多いため、地球温暖化対策計画に示された非エネルギー起源CO2の目標値を事務事業編における廃プラスチック類の焼却によるCO2排出量に適用することは、実態を反映していない可能性が高いといえます。一方、地球温暖化対策計画については、対策ごとに削減量の根拠を示した「地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠」が参考資料として示されており、これを参考にすることが考えられます。

具体的には、対策名「廃棄物焼却量の削減」における「対策評価指標」は、「廃プラスチックの焼却量(乾燥ベース)(万t)」です。2013年度は515万t、2030年度は278万tです。この比率より、2030年度の削減目標率として(515-278)÷515=約46%を期待される(平均的な)水準として参照することが考えられます。

(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討

1)基本的な考え方

①本マニュアルにおける削減ポテンシャルの定義

本マニュアルにおいて、削減ポテンシャルとは、「温室効果ガスの排出量削減のための各種の措置を行った場合に技術的に削減可能と見込まれる量」と「施設等の新設・改廃等や事務・事業の動向等による増減量」を合わせた量と定義します。

②削減ポテンシャルを考慮する意義

「温室効果ガス総排出量」の削減目標を設定する際、国の計画(地球温暖化対策計画、政府実行計画)や区域施策編、上位計画などから期待される目標水準の数値だけでは、どのような措置をどの程度実施すれば実現できるのかが不明です。また、事務・事業あるいは部局、施設により同一の削減水準であっても、実現のために求められる措置の内容や程度は異なることが考えられます。

そこで、全庁的に一律の削減目標値を設定するよりも、事務・事業の分野等ごとの削減可能性に応じた目標が設定できれば効果的・効率的です。実際の削減可能性を考慮することによって、期待される目標水準の達成可能性が向上するとともに、当該目標水準の達成に必要となる努力を全庁的な観点から望ましい割合で分担することにつながることが期待されます。

③施設の新設・改廃等による増減及び個別の事業分野での計画に基づく増減

計画期間中の施設等の新設・改廃等による温室効果ガスの排出量の増減は、直接的に地球温暖化対策を目的とした「努力」(措置)によるものではないと考えられますが、計画期間中に新増設される施設等も目標年度における「温室効果ガス総排出量」に含まれるため、基準年度に比べた増減要因28となります。事務事業編の策定・改定に当たっては、このような新増設の機会を捉えて、高効率の設備導入を含む脱炭素型の建築物など地球温暖化対策に十分に配慮された施設整備を図るための措置を盛り込むことが非常に重要となります。本マニュアルでは、施設等の新設・改廃等による増減及びその機会に行う措置も削減ポテンシャルに含めます。

また、事務事業編と関連する一般廃棄物処理事業や上下水道事業、公営交通などの個別の事業分野での計画(特に分野全体の計画)にも留意する必要があります。これらの計画に示される各事業分野での重要な指標(例えば一般廃棄物の処理量、水道の給水量、下水の処理量などの将来の見通し又は目標、都市計画を含む将来の公共交通の在り方や見通し)は、「温室効果ガス総排出量」に強く関係しています。例えば、「一般廃棄物処理基本計画」(特に、その中でも「ごみ処理基本計画」)では、温室効果ガスの排出量に関する将来目標が示されていることもあります。また、「地域公共交通総合連携計画」や「都市計画区域マスタープラン」には、市町村の今後の都市の姿やそれに連動した公共交通政策の方向性が示されていることもあります。「温室効果ガス総排出量」のうち、これらの分野の排出量の割合が大きい場合には、個別の措置による削減ポテンシャルを推計しないまでも、これらの関連計画に基づいた将来の排出量の見通しを試算することが望まれます。

④削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の推計の考え方

削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準は、以下の式により推計します。

削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の計算式

削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準[t-CO2]

=現在の「温室効果ガス総排出量」[t-CO2]-削減ポテンシャルの積上げ[t-CO2]

削減ポテンシャルの積上げは、「温室効果ガス総排出量」の算定対象とする6種類のガスについて、各種の措置を行った場合に削減可能と見込まれる量の合算で求められます。この際、CO2以外のガスの削減ポテンシャルは、地球温暖化係数(「4-2-1.基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握の進め方」参照)を乗じてCO2換算した上で合算します。

28計画期間中に統合等により廃止された施設がある場合は、当該施設の排出量の分だけ「温室効果ガス総排出量」は減少することになります。

削減ポテンシャルの積上げの計算式

削減ポテンシャルの積上げ[t-CO2]

=エネルギー起源CO2の削減ポテンシャル[t-CO2]

+非エネルギー起源CO2の削減ポテンシャル[t-CO2]

+CH4の削減ポテンシャル[t-CO2]

+N2Oの削減ポテンシャル[t-CO2]

+HFCsの削減ポテンシャル[t-CO2]

+PFCsの削減ポテンシャル[t-CO2]

+SF6の削減ポテンシャル[t-CO2]

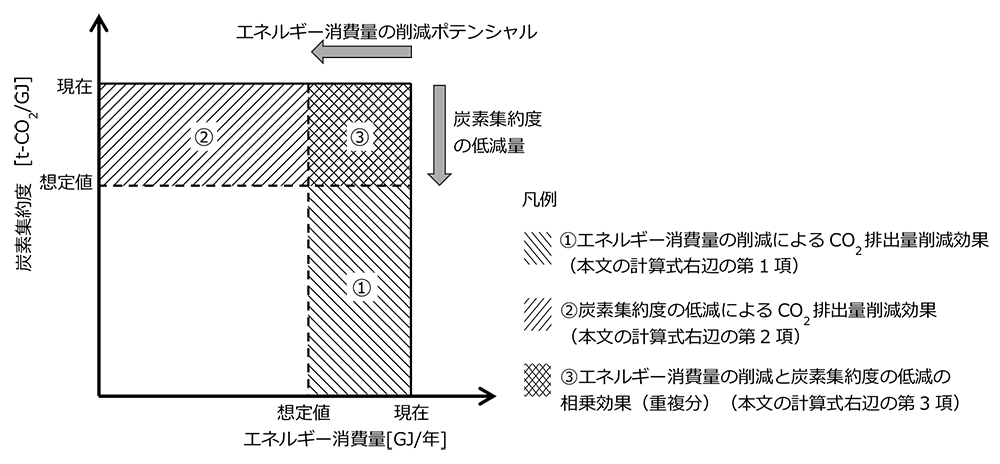

また、「温室効果ガス総排出量」の中で、大きな割合を占める場合が多いエネルギー起源CO2の削減ポテンシャルについては、以下のように分解して考えることができます。この計算式の右辺の第1項はエネルギー消費量の削減によるCO2排出量削減効果、第2項は炭素集約度の低減によるCO2排出量削減効果、第3項はエネルギー消費量の削減と炭素集約度の低減の相乗効果(重複分)を意味しています。ここで、炭素集約度の想定値とは、エネルギー脱炭素化のための措置により達成し得ると見込まれる目標年度の炭素集約度であり、炭素集約度の低減量とは現在の炭素集約度から炭素集約度の想定値を引いた値です。

エネルギー起源CO2の削減ポテンシャルの計算式

エネルギー起源CO2の削減ポテンシャル[t-CO2]

=①エネルギー消費量の削減ポテンシャル[GJ]×現在の炭素集約度[t-CO2/GJ]

+②現在のエネルギー消費量[GJ]×炭素集約度の低減量[t-CO2/GJ]

-③エネルギー消費量の削減ポテンシャル[GJ]×炭素集約度の低減量[t-CO2/GJ]

図4-16 エネルギー消費量とエネルギー起源CO2の削減ポテンシャルの関係

これによって、エネルギー消費量の削減とエネルギーの脱炭素化という措置ごとの効果を別々に算定することが可能となるため、それぞれの措置の効果が「温室効果ガス総排出量」に与える影響を評価できます。

目標年度のエネルギー消費量・エネルギー起源CO2排出量

○目標年度のエネルギー消費量[GJ]

=現在のエネルギー消費量[GJ] ― 削減ポテンシャル[GJ]

○目標年度のエネルギー起源CO2排出量[t-CO2]

=目標年度のエネルギー消費量[GJ]×炭素集約度の想定値[t-CO2/GJ])

2)調達するエネルギーの脱炭素化

業務その他部門においてエネルギー起源CO2排出量の約51%削減という目標を達成するためには、省エネルギーだけではなく、再生可能エネルギーの導入(石油や石炭などの化石燃料からの脱却)や石油製品から都市ガス等に転換することで発熱量当たりのCO2排出量を低減する燃料転換や電化が重要です。エネルギーの脱炭素化は自ら設備を導入・利用すること(例えば、再生可能エネルギーによる発電設備や熱利用設備を導入し自ら消費する場合やコージェネレーション設備を導入し得られた電気と熱を自ら消費する場合)や、外部から調達(購入)するエネルギーを脱炭素化することで実現されます。

外部から調達するエネルギーの脱炭素化方法としては、燃料転換や脱炭素化された電力による電化、あるいはバイオ燃料(木質チップ・ペレットやバイオディーゼル)のように設備の変更等が必要となりうる方法のみならず、電気の供給を受ける契約を再生可能エネルギー電力契約に変更することで設備の変更を伴わず脱炭素化する方法があります。

<目標設定の手法例>

地球温暖化対策計画等を踏まえ、2030年度に0.25kg-CO2/kWh又はそれ以下の排出係数を有する電気を調達するものとします。

<炭素集約度の想定値の計算手法>

再生可能エネルギー電力の調達による効果を反映した炭素集約度の想定値として、以下のような計算手法が考えられます。ただし、電気や燃料の使用量は、削減ポテンシャルを推計する際に現在のエネルギー消費量として把握した年度の値を用います(エネルギー消費量の算定方法は、削減ポテンシャルの推計と同一の計算方法による必要があります。具体的には、「4-2-5.(2)エネルギー起源CO2排出量の詳細な分析」を参照してください。)。

炭素集約度の想定値[t-CO2/GJ]

![= (現在の電気の使用量[kWh] × 将来 (2030年度) の電気の〖CO〗_2 排出係数 (例:0.37[kg-〖CO〗_2/kWh]))/(1000 × エネルギー消費量[GJ])+ (現在の燃料・熱の使用に伴う〖CO〗_2 排出量[t-〖CO〗_2])/(エネルギー消費量[GJ])](img/jimu/z_4_3_4-16-2.png)

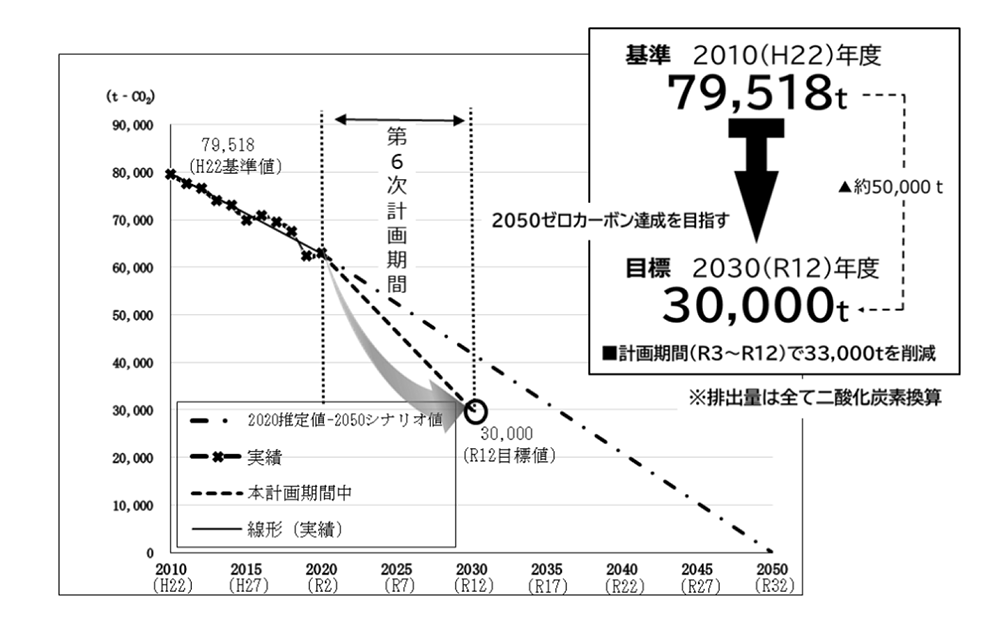

【事例】ゼロカーボンの実現を見据えた目標の設定(長野県) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

長野県は「第6次長野県職員率先実行計画」において、2050年度までにゼロカーボンを実現するため、基準年度の2010年度(平成22年度)総排出量(79,518t-CO2)に対して、計画最終年度の2030年度(令和12年度)において60%以上(49,518t-CO2)を削減することにより、総排出量30,000t-CO2を目指して取り組むこととしています。2030年度に目標とする削減量を設定した後(表4-21)、対象となるエネルギー(電気、燃料等)や削減方法別の削減ポテンシャルに応じて削減量を割り振ることにより(表4-22エネルギー等の削減目標(2010年度比)とその考え方)、具体的にどのような施策によって、どの程度削減を行っていくのか明らかにしています(表4-23参照)。  図4-17 削減シナリオの概要

表4-22 エネルギー等の削減目標(2010年度比)とその考え方

表4-23 計画期間中の削減量内訳とその考え方

出典:長野県「第6次長野県職員率先実行計画」 <https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/keikaku/zerocarbon/index.html>より作成 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

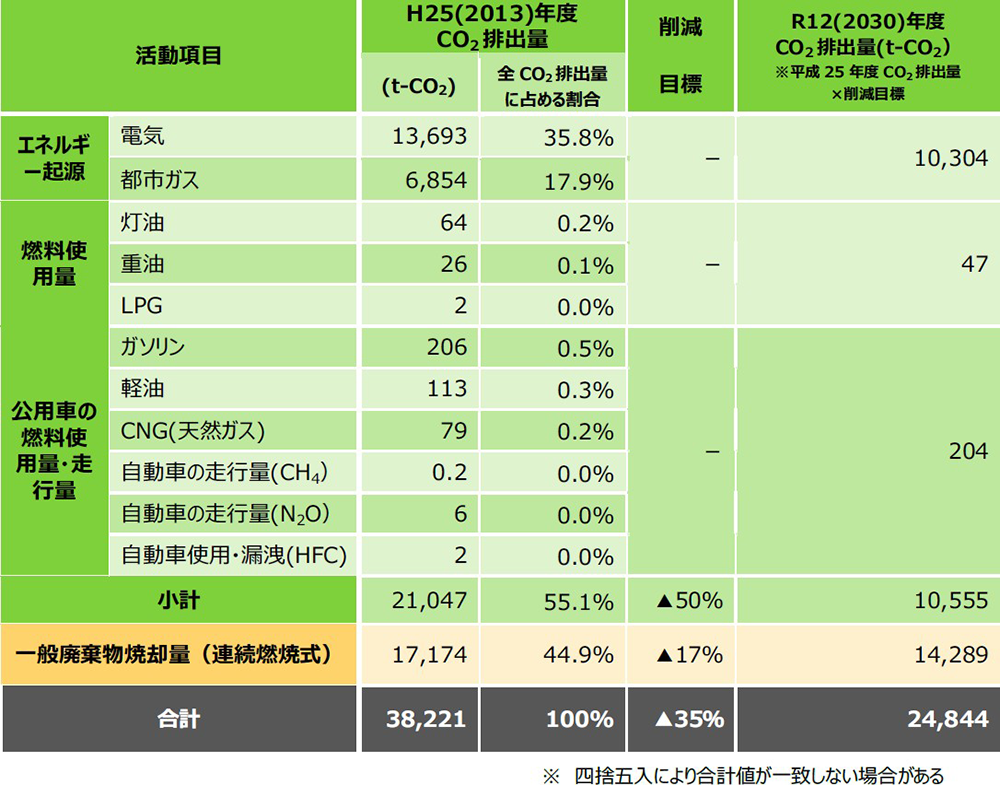

【事例】部門毎に異なる目標水準の設定(千葉県 浦安市) |

一般廃棄物処理施設の運営など、排出量が大きい施設・部門を所管している地方公共団体においては、取組や部門ごとに異なる削減目標の水準を掲げることも考えられます。 浦安市は2021年3月に地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)として位置付けられている「浦安市地球温暖化対策実行計画」を改定しました。一般事務由来の温室効果ガス排出量については2030年度までに2013年度比50%減とする高い目標を掲げていますが、排出量が大きく、2030年度までの削減余地が多くない廃棄物部門については、17%減とする削減目標を掲げています。廃棄物部門に関しては、2018年3月に策定された「浦安市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、ごみの減量化を図ることによって、排出抑制策を講じることとしています。

図4-18 浦安市の活動項目毎の削減目標 出典:浦安市「浦安市地球温暖化対策実行計画」 <https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/keikaku/toshikankyo/1018467.html> 「浦安市一般廃棄物処理基本計画」 <https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/keikaku/toshikankyo/1002436.html> |