- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

4-2.基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握

4-2-1.基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握の進め方

地方公共団体は、地球温暖化対策推進法第21条第15項に基づき、毎年1回、事務事業編に基づく措置の実施の状況(「温室効果ガス総排出量」を含む。)を公表する必要があります。また、事務事業編には「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標を記載する必要があります(「2-3-1.事務事業編の記載事項」参照)。

○地球温暖化対策推進法(抄) 第21条第15項

(地方公共団体実行計画等)

第21条 1~14(略)

15 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

16~17(略)

(1)「温室効果ガス総排出量」とは

1)ガス別の温室効果ガス排出量

<対象とする温室効果ガス>

事務事業編で対象とする温室効果ガスは以下の7種類です。このうち、事務事業編で「温室効果ガス総排出量」の算定対象とする温室効果ガスは地球温暖化対策推進法施行令第3条第1項に基づき、1から6の6種類となっています(詳細は「4-1-3.事務事業編の対象とする温室効果ガスの種類」参照)。

各ガスの排出量は、地球温暖化対策推進法施行令第3条第1項の各号に定められた活動の区分ごとに、当該活動の量(活動量)に排出係数を乗じることで求められます。

<排出係数>

排出係数は、地球温暖化対策推進法施行令第3条第1項に示されている係数を用いることが基本となります。実測等に基づき、より適切と認められるものを求めることができるときは、地球温暖化対策推進法施行令第3条第2項の規定に基づき、同条第1項に示される係数に代えて、これを用いることもできます。

<他人から供給された電気の排出係数>

電気の排出係数11については、再生可能エネルギー電力の調達等の取組が反映できるよう、点検に当たっては、基礎排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量に加え、調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量を併せて公表することができます。また、本計画において定める温室効果ガスの総排出量の削減目標の達成は、基礎排出係数を用いて算定した総排出量に加え、調整後排出係数を用いて算定した総排出量を用いて評価することができるものとします。なお、調整後排出係数を用いて算定した温室効果ガス総排出量の算定と、それによる温室効果ガスの総排出量の削減目標の達成状況の評価は義務づけられているものではありませんが、地方公共団体実行計画(事務事業編)に関する取組は、政府実行計画に準じて取り組むこととされていることから、再生可能エネルギー電力の調達等の取組を実施されている場合は、取組の成果を正しく評価するためにも併せての公表が望ましいと考えられます。

事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定に用いる電気の基礎排出係数は、表4-6を参照してください。

11電気の契約を複数の小売電気事業者と締結している場合、契約している事業者毎に計算を行う必要がある点に注意が必要です。

表4-6 他人から供給された電気の排出係数

|

使用する基礎排出係数 |

|---|---|

① 電気事業者の基礎排出係数が告示※1されている場合 |

毎年告示される電気事業者ごとの基礎排出係数を使用する |

② 電気事業者の基礎排出係数が告示されていないが、実測等に基づき排出係数を把握出来る場合 |

告示第2号を踏まえ、二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、「第1号の基礎排出係数に相当する排出係数で二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの」を排出係数に用いる |

③ ①及び②で、二酸化炭素の排出量を算定できない場合 |

告示第3項で示される代替値を使用する |

※1:地球温暖化対策推進法施行令第3条第1項第1号ハの規定に基づいて、環境大臣及び経済産業省大臣より毎年告示される。事務事業編における他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定で使用する基礎排出係数が示される。

事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定に使用する基礎排出係数及び代替値は、「電気事業者別排出係数(政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定用)」として官報に掲載され、事業者ごとの係数の詳細は環境省と経済産業省で縦覧に供されています。また、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトで公表されています。

事務事業編の「調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量」の算定における電気の調整後排出係数は、環境省ホームページで公表されている算定・報告・公表制度のための係数である「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」を使用します。算定・報告・公表制度では、電気事業者ごとに基礎排出係数と調整後排出係数の2種類の排出係数が示されています。

活動の区分ごとの温室効果ガスの排出量の算定方法の詳細については、算定手法編を参照してください。

さらに、表4-7に、各ガスの排出量の算定の考え方を計算例で示します。

表4-7 ガス別の温室効果ガス排出量の算定の考え方(計算例)

ガス別の温室効果ガス排出量 |

|

活動量 |

|

排出係数 |

|---|---|---|---|---|

灯油の使用に伴うCO2の1年間の 排出量(kg-CO2) |

= |

灯油の年間使用量(L) |

× |

灯油の1L 当たりのCO2排出量 (2.49kg-CO2/L)※2 |

家庭用機器における灯油の使用に伴うメタンの1年間の排出量(kg-CH4) |

= |

家庭用機器における灯油の年間使用量(L) |

× |

灯油の1L 当たりのメタン排出量 (0.00035kg-CH4/L)※2 |

自動車(ガソリン/軽乗用車)の走行に伴うメタンの1年間の排出量 |

= |

当該車両の年間走行量 (km) |

× |

当該車両の走行量1km当たりのメタン排出量 (0.000010kg-CH4/km) |

自動車(ガソリン/軽乗用車)の走行に伴う一酸化二窒素の1年間の排出量(kg-N2O)※1 |

= |

当該車両の年間走行量 (km) |

× |

当該車両の走行量1km 当たりの一酸化二窒素排出量 (0.000022kg-N2O/km) |

※1:一つの活動から複数のガスが排出される場合もあります。

※2:地球温暖化対策推進法施行令には直接示されていませんが、地球温暖化対策推進法施行令に記載されている単位発熱量及び排出係数を基に算出した値です。算定手法編において、(参考)の数値として掲載しています。

【コラム】「温室効果ガス総排出量」の算定に用いる電気の排出係数について |

他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量については、事務事業編における「温室効果ガス総排出量」の算定に用いる排出係数と、算定・報告・公表制度における排出係数には、違いがあることに留意する必要があります。主な相違点は以下のとおりです。

①使用する排出係数について参照すべき資料 事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定で使用する基礎排出係数及び代替値については、「電気事業者別排出係数(政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定用)」※1として官報に掲載され、事業者ごとの係数の詳細は環境省と経済産業省で縦覧に供されています。また、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトで公表されています。 算定・報告・公表制度の温室効果ガスの排出量の算定で使用する排出係数等は、毎年度、環境省ホームページで公表されている「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」※2を参照します。

②基礎排出係数※3と調整後排出係数※4 事務事業編の基礎排出係数を用いる「温室効果ガス総排出量」の算定には、「電気事業者別排出係数(政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定用)」で示されている基礎排出係数を使用します。 一方、算定・報告・公表制度では、「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」において、温室効果ガス算定排出量(基礎排出量)を算定するための基礎排出係数と調整後温室効果ガス排出量※5を算定するための調整後排出係数とが示されています。

③使用する排出係数の対象年度 事務事業編及び算定・報告・公表制度で用いる電気事業者別排出係数(基礎排出係数及び調整後排出係数)は、どちらも、N-1年度実績に基づいたものが、N年度末頃に告示・公表されています。 事務事業編において、N年度に行う「温室効果ガス総排出量」(N-1年度実績)の算定には、N年度告示の排出係数(N-1年度実績)を用いることが望ましいですが、「温室効果ガス総排出量」の公表時期によりN-1年度告示の排出係数(N-2年度実績※6)を用いることも考えられます。ただし、事務事業編の策定・改定後は、少なくとも次の改定までの間は、いずれかの方式に統一して「温室効果ガス総排出量」を算定する必要があります。 一方、算定・報告・公表制度においては、N年度に行う温室効果ガスの排出量(N-1年度実績)の算定には、N-1年度公表の排出係数(N-2年度実績)を乗じて算定することとされています。

④非化石証書制度と電気の排出係数 2018年、再生可能エネルギーなど非化石電源の持つ環境価値を証書化して売買する非化石証書市場が創設され、まずはFIT電気を対象に非化石証書の売買が始まりました。2020年にはFIT電気以外も含め非化石電源由来のすべての電気が非化石証書の対象となり、小売電気事業者は非化石証書を購入することで、販売する電力をCO2排出量の少ない再生可能エネルギー由来の電気として需要家に販売することが可能となります。 電気の調整後排出係数はこの非化石証書の取引が反映された排出係数であり、非化石電源の持つ環境価値として、全国平均排出係数分の削減効果が反映された排出係数とみなされます。一方で、証書が発行された後の非化石電源由来の電気は環境価値を失い、いわゆる「抜け殻電気」として全国平均排出係数を充てることとされています。また、基礎排出係数は、小売電気事業者全体の電源構成をベースとして算定しており、環境価値を失った「抜け殻電気」を含む排出係数である可能性に留意が必要です。 小売電気事業者においては、経済産業省の小売営業指針に従って、自らが販売する電気については、その電源構成や非化石証書の使用状況、調整後排出係数を開示することが推奨されています。各小売電気事業者が開示している様々な環境価値の情報を確認することで、使用する電気の排出係数がどのような環境価値を持っているのか把握しておくことが重要です。

※1:地球温暖化対策推進法施行令第3条第1項第1号ロの規定に基づく環境大臣及び経済産業大臣の告示(平成22年8月17日経済産業省・環境省告示第10号)によるものです。この告示は毎年度、改正されています。 ※2:特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省令・環境省令第3号)及び温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)に基づき公表されているものです。 ※3:基礎排出係数とは、電気事業者がそれぞれ供給(小売り)した電気の発電に伴う燃料の燃焼により排出されたCO2の量を、当該電気事業者が供給(小売り)した電力量で除して算出した係数。 ※4:調整後排出係数とは、電気事業者の実CO2排出量に、固定価格買取制度による買取費用の負担に応じた調整分や、⾮化⽯証書の取引、⼩売電気事業者が係数調整のために使⽤したクレジット等の環境価値を反映し、当該電気事業者が供給(小売り)した電力量で除して算出した係数。 ※5:調整後温室効果ガス排出量とは、基礎排出量を基本とし、クレジットの無効化量等を考慮し調整した温室効果ガス排出量。 ※6:N-1年度から小売供給を開始した電気事業者については、N-2年度の実績がないため、事務事業編で使用する排出係数及び算定・報告・公表制度で使用する排出係数ともに、N-1年度の実績をN-2年度実績とみなしてN年度の7月頃に排出係数を追加して告示・公表しています。 |

2)「温室効果ガス総排出量」

「温室効果ガス総排出量」は、1)で求めた6種類のガスの排出量に、各ガスの地球温暖化係数を乗じてこれを合算することにより求められます。地球温暖化係数とは、ガスの温室効果の強さがその種類によって異なっているため、CO2を1(基準)として、各ガスの温室効果の強さを数値化したもので、地球温暖化対策推進法施行令第4条に定められています。詳しくは算定手法編を参照してください。

表4-8に、「温室効果ガス総排出量」の算定方法の一例を示します。

なお、事務事業編(計画書)や事務事業編に基づく措置の実施の状況の公表資料においては、「温室効果ガス総排出量」をt-CO2(トン単位)で表示することは妨げられません。t-CO2(トン単位)の方が、分かりやすい場合もあると考えられます。

表4-8 「温室効果ガス総排出量」の算定方法の例

活動の区分 |

ガスの種類 |

ガス別の温室効果 ガス排出量 |

地球温暖化係数※1 |

「温室効果ガス |

|---|---|---|---|---|

灯油の使用 |

CO2 |

10,000(kg-CO2) |

1 |

10,000(kg-CO2) |

家庭用機器における灯油の使用 |

メタン |

1(kg-CH4) |

28 |

28(kg-CO2) |

自動車(ガソリン/軽乗用車)の走行 |

メタン |

2(kg-CH4) |

28 |

56(kg-CO2) |

一酸化二窒素 |

4(kg-N2O) |

265 |

1,060(kg-CO2) |

|

合計 |

11,144(kg-CO2) |

|||

※1:令和6年4月1日に地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第272号)が施行され、令和6年度に算定する温室効果ガス総排出量から、新たな数値を用いることになっています。

(2)「温室効果ガス総排出量」の算定対象範囲

1)事務事業編の対象範囲と「温室効果ガス総排出量」の対象範囲の関係

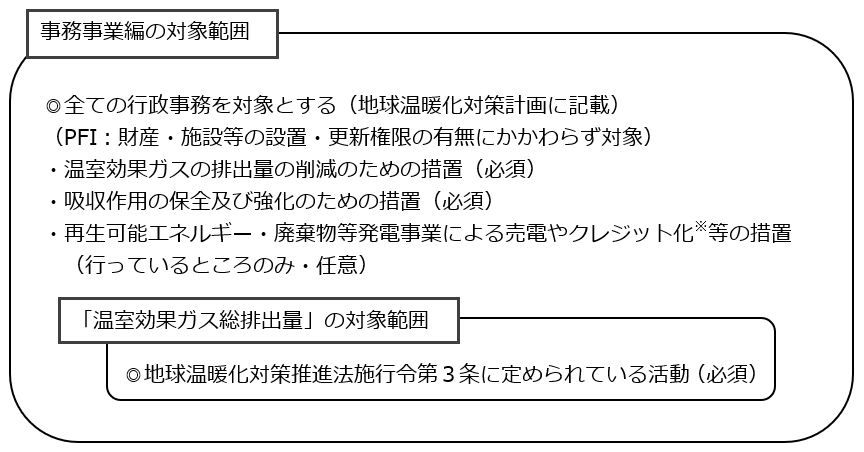

事務事業編の対象範囲と「温室効果ガス総排出量」の対象範囲の概念図を図4-6に示します(図4-1も参照ください。)。

事務事業編の対象範囲は、温室効果ガス排出量の削減等のための措置を講ずるべき範囲となります。ただし、「温室効果ガス総排出量」の対象範囲は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動となり、事務事業編の対象範囲の一部になります。例えば、吸収作用の保全及び強化のための措置や、J-クレジット制度などによる措置は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている温室効果ガスを排出する活動ではないため、「温室効果ガス総排出量」の対象範囲に含まれていません。

なお、算定に必要なデータを入手することが不可能であるなど実務上困難な理由がある場合に、やむを得ず算定対象外とすることも考えられますが、それによって事務事業編の対象範囲外となるわけではありません。

※:ここでのクレジットとは、第三者機関による検証や認証委員会による認証を経て市場での取引の対象となった温室効果ガスの削減・吸収量のことを指します。例としてはJ-クレジット制度等が挙げられます。詳細は以下J-クレジットウェブサイトを参照してください。

<https://japancredit.go.jp/>

図4-6 事務事業編の対象範囲と「温室効果ガス総排出量」の対象範囲の概念図

2)「温室効果ガス総排出量」と算定・報告・公表制度の対象範囲の関係

事務事業編における「温室効果ガス総排出量」と、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に温室効果ガスの排出量の算定と報告などを義務付けている算定・報告・公表制度の対象範囲の関係については、「1-2-4.(1)自らのエネルギー消費量・温室効果ガスの排出量の把握や削減のための取組と関連性が深い制度」を参照してください。

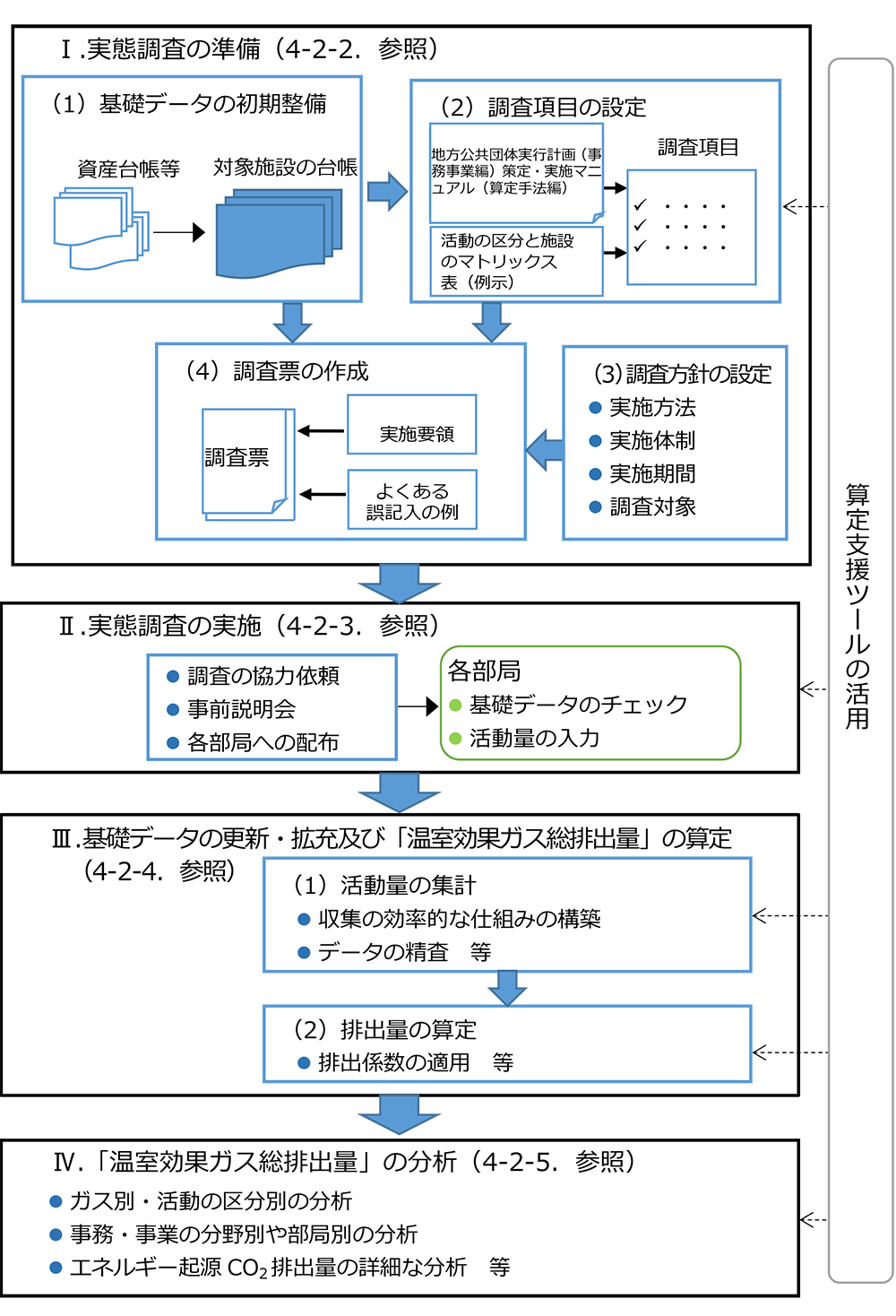

3)基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握のフロー

ここでは、「温室効果ガス総排出量」を把握するために実施すべき事項について解説します。基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握のフローを図4-7に示します。このフローは、初めて事務事業編を策定する場合を想定しています。策定後の毎年度の進捗管理における「温室効果ガス総排出量」の把握では、「I.実態調査の準備」などは省略又は簡略化が可能です。

<Ⅰ.実態調査の準備>

「温室効果ガス総排出量」の把握には、まず施設等の基礎データを整備し、「他人から供給された電気12の使用」等の算定対象となる活動を特定します。

<Ⅱ.実態調査の実施>

算定対象となる活動の量(活動量)の調査方針を決め、実態調査を行います。

<Ⅲ.基礎データの更新・拡充及び「温室効果ガス総排出量」の算定>

実態調査の結果から集計した各種の活動量に基づき、算定対象となる活動ごとに、地球温暖化対策推進法施行令第3条で定めている排出係数を用いて、「温室効果ガス総排出量」を算定します。

<Ⅳ.「温室効果ガス総排出量」の分析>

目標の検討や具体的な措置の検討のため、ガス別、活動の区分別、事務・事業の分野別、部局別、施設別等の内訳の分析や、エネルギー起源CO2排出量の詳細な分析を行うことも有効です。

12 「他人から供給された電気」とは、通常、小売電気事業者から供給された電気のこと。

図4-7 基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握のフロー

4-2-2.実態調査の準備

実態調査を行うに当たっては、施設等の基礎データを整備するとともに、把握する活動量の調査項目を設定します。また、調査方針(調査の実施方法、実施体制、実施期間、対象等)を設定した上で、調査票を作成し、実態調査の準備を行います。

(1)基礎データの初期整備

1)策定時の基礎データの初期整備

事務事業編策定の準備として、どのような施設があるのかの情報を整理しておくことが有用です。最低限、「施設名称」、「担当部局」、「整備年」、「延床面積」の情報を把握することが望まれます。基礎データの初期整備に当たっては、公共施設等総合管理計画の情報を活用することで効率的に情報を収集できる場合があります。また、総合計画や各部局への実態調査で、改廃の実施可能性がある施設を把握するとともに、PFI事業等についても、施設の新設などの動向調査の一環として把握することが望まれます。なお、「温室効果ガス総排出量」の算定上、必須ではありませんが、省エネ診断等の措置の立案のために、各施設にどのような設備が入っているか設備管理台帳などの情報を整理しておくことも有効です(「4-4-2.(1)①設備管理台帳の整理」)。

さらに、都道府県・市町村は、事務事業編及び「温室効果ガス総排出量」の対象に含めるかどうかを検討するため、自らが構成団体となっている一部事務組合及び広域連合がどの施設に入居しているかについての情報も把握します。都道府県・市町村が設けている一部事務組合及び広域連合は、総務省が公表している財政状況資料集13からも把握することができます。

13総務省ホームページ<http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/jyoukyou_shiryou/>

2)改定時の基礎データの初期整備

改定時には、施設の新設・改廃等(PFI事業等を含む。)がないか、事務事業編の事務局が保有する基礎データ(施設・設備のリスト)に最新の情報が反映されているかなどを確認します。

【コラム】基礎データの初期整備のための情報源の例 |

||||||||||||||||||||||||||||

①公共施設等の情報を管理・集約する部局への照会 2014年4月に、地方公共団体に対して公共施設等総合管理計画の策定要請が行われました。「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」(平成26年4月22日、総務省)では、公共施設等14全体を対象に以下の項目等を把握・分析するとしており、公共施設等14の情報を収集する必要があります。

上記の指針では、公共施設等の管理に関する情報が全庁的に共有され総合的かつ計画的に管理することができるよう、全庁的な体制を構築し、情報を管理・集約する部局を定めるなどして取り組むことが望ましいとしています。公共施設等の管理に関する情報を集約している部局がある場合は、その部局に照会を行うことで効率的に基礎データを収集することができます。そのような部局がない場合は、公有財産を所管する各部局に照会を行い、基礎データを整備します。

②固定資産台帳の利用 地方公共団体には、原則として2017年度までに、総務省から示された財務書類等の作成に関する統一的な基準に基づき、財務書類等の整備、そしてその前提となる固定資産台帳整備が要請されています。なお、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」(平成26年4月22日、総務省)では、固定資産台帳の整備により所有資産全体を網羅的に把握可能となり、公共施設等総合管理計画の充実・継続的な見直しへの活用が期待されるため、台帳を整備していない団体も、将来的には固定資産台帳等を利用していくことが望ましいとされています。 固定資産台帳が整備されている場合には、「施設名称」、「担当部局」、「整備年」、「延床面積」など固定資産台帳から取得可能な情報を、温室効果ガスの排出量把握のための基礎データとして把握することが考えられます。

③更新費用試算ソフトへの入力情報 総務省ホームページで公開されている公共施設等総合管理計画策定のための更新費用試算ソフトは、調査表にデータを入力することにより、更新費用を推計することができるものとなっています。調査表への入力情報は、固定資産台帳、建築物台帳、保全台帳、工事台帳等を参照することで取得できます。これらの更新費用試算ソフトへの入力情報を、温室効果ガスの排出量把握のための基礎データとして把握することが考えられます。

表4-9 更新費用試算ソフトへの入力情報

出典:更新費用試算ソフト(総務省)を参考に作成 |

14公共施設等:「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」(平成24年4月22日、総務省)では、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物のことをいう。具体的には、いわゆるハコモノの他、道路・橋りょう等の土木構造物、公営企業の施設(上水道、下水道等)、プラント系施設(廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚水処理場等)等も含む包括的な概念である。」と定義されています。

(2)調査項目の設定

1)基礎データに関する調査項目

施設のリストや新設・改廃(PFI事業等を含む。)の見込みについて、「(1)基礎データの初期整備」で整備した情報を、改めて各部局に確認します。

また、施設ごとの電気の契約事業者等について、取りまとめた既存の情報がなければ、活動量の把握のための調査項目と併せて各部局に照会することにより、円滑な調査が実施できることがあります。

2)活動量の把握に関する調査項目

事務事業編の対象とする範囲や温室効果ガスの種類(「4-1.事務事業編策定・改定に当たっての基本的事項の検討」参照)、算定手法編を参考にして、調査の対象とする活動の区分と施設を設定します。地球温暖化対策推進法施行令第3条で定められている算定対象活動の中には、一部の地方公共団体、あるいは一部の施設等でしか該当しない項目もあり得ます。実際の事務・事業と照らし合わせ、実施されている活動について調査項目を設定します。調査対象の施設と活動の区分とを組み合わせたマトリックス表を作成しておくと効率的です。

活動の区分を設定する上で、一般的な建築物として扱えることが多い施設の例を表4-10に、一般的な建築物以外で温室効果ガスの排出源となる重要な施設の例を表4-11に、一般的に想定される施設と活動の区分のマトリックス表(例示)を表4-12に示します。各施設に該当する活動の区分は、特に初めて事務事業編を策定する時には確認が必要です。ここで、「他人から供給された電気」とは、電気事業者等から供給された電気のことで、自家発電は「燃料の使用」に該当します。

なお、活動量を把握する際は、光熱水費等の料金についても併せて把握しておくことで、使用量削減によるコスト削減効果の推計にも利用することができます。また、各施設の施設主管課がエネルギー削減の必要性を意識する機会となることも期待できます。

表4-10 一般的な建築物として扱えることが多い施設の例

大分類 |

中分類 |

施設名称例 |

|---|---|---|

市民文化系施設 |

集会施設 |

市民ホール、コミュニティセンター、公民館、市民の家、青年の家 |

文化施設 |

市民会館、市民文化センター |

|

社会教育系施設 |

図書館 |

中央図書館、地域図書館・図書館分室 |

博物館等 |

博物館、郷土資料館、美術館、プラネタリウム、社会教育センター |

|

スポーツ・レクリエーション系施設 |

スポーツ施設 |

市民体育館、市民プール、武道館、サッカー場、テニスコート、野球場 |

レクリエーション施設・観光施設 |

キャンプ場、少年自然の家、観光センター |

|

保養施設 |

保養施設 |

|

産業系施設 |

産業系施設 |

労働会館・勤労会館、産業文化センター、産業振興センター |

学校教育系施設 |

学校 |

小学校、中学校、特別支援学校、高等学校 |

その他教育施設 |

総合教育センター、給食センター |

|

子育て支援施設 |

幼保・こども園 |

幼稚園、保育所、子ども園 |

幼児・児童施設 |

児童館・児童センター、こどもの家、地域子どもの家、子育て支援センター、放課後児童クラブ、児童会 |

|

保健・福祉施設 |

高齢者福祉施設 |

老人福祉センター、老人憩いの家、デイサービスセンター、生きがい活動センター、地域包括支援センター |

障害者福祉施設 |

障害者総合支援センター、デイサービスセンター |

|

児童福祉施設 |

児童養護施設、母子生活支援施設 |

|

保健施設 |

保健会館、保健所 |

|

その他社会保険施設 |

福祉会館 |

|

医療施設 |

医療施設 |

市民病院、診療所 |

行政系施設 |

庁舎等 |

市庁舎、支所、市政センター・市民の窓口 |

消防施設 |

消防署、分署・分遣所・出張所 |

|

その他行政系施設 |

環境センター、清掃事務所、備蓄倉庫、防災センター |

|

公営住宅 |

公営住宅 |

公営住宅※1 |

公園 |

公園 |

管理棟、倉庫、便所 |

出典:公共施設更新費用試算ソフト仕様書Ver.2.10(2016年版)を参考に作成

※1:公営住宅については、入居者の生活に伴う部分は「温室効果ガス総排出量」の算定対象外とし、施設の管理運営に係る事務所の部分や共用部等を調査の対象とします。

表4-11 一般的な建築物以外で温室効果ガスの排出源となる重要な施設の例

大分類 |

中分類 |

施設名称例※1 |

|---|---|---|

供給処理施設 |

一般廃棄物処理施設 |

ごみ焼却施設(ごみ処理場・クリーンセンター)、し尿処理施設(浄化センター)、最終処分場(埋立処分場) |

上水道施設 |

浄水処理場、配水場 |

|

下水道施設 |

下水処理施設 |

|

その他の供給施設 |

地域冷暖房施設 |

|

その他 |

その他 |

駐車場、駐輪場、斎場、墓苑、公衆便所、卸売市場、共同販売所、職員住宅※2、寮※2 |

出典:公共施設更新費用試算ソフト仕様書Ver.2.10(2016年版)を参考に作成

※1:施設の一部に一般的な建築物を含むこともあります。

※2:職員住宅、寮については、入居者の生活に伴う部分は「温室効果ガス総排出量」の算定対象外とし、施設の管理運営に係る事務所の部分を調査の対象とします。

表4-12 活動の区分と施設のマトリックス表(例示)

| 施設 活動の区分 |

一般的な建築物として |

一般的な建築物以外で温室効果ガスの排出源となる重要な施設の例 |

排出が想定される温室効果ガスの |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

医療 施設 |

ごみ焼 却施設 |

し尿処 理施設 |

最終 処分場 |

下水道 施設 |

||

燃料の使用(ガソリン、灯油、重油、都市ガス等) |

◎※1 |

◎※1 |

◎※1 |

◎※1 |

◎※1 |

◎※1 |

CO2 |

他人から供給された電気の使用 |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

CO2 |

他人から供給された熱の使用 |

△ |

△ |

△ |

△ |

△※3 |

△ |

CO2 |

一般廃棄物の焼却 |

|

|

◎ |

|

|

|

CO2・ CH4・N2O |

産業廃棄物の焼却 |

|

|

○ |

|

|

|

CO2・ CH4・N2O |

ボイラー・家庭用機器での燃料の使用 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

CH4・N2O |

ディーゼル機関における燃料の使用(自動車、鉄道車両又は船舶用を除く) |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

N2O |

ガス機関・ガソリン機関における燃料の使用(航空機、自動車又は船舶用を除く) |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

○ |

CH4・N2O |

自動車の走行 |

○※1 |

○※1 |

○※1 |

○※1 |

○※1 |

○※1 |

CH4・N2O |

船舶における燃料の使用 |

|

|

|

|

|

|

CH4・N2O |

家畜の飼養(消化管内発酵) |

|

|

|

|

|

|

CH4 |

家畜の飼養(ふん尿処理) |

|

|

|

|

|

|

CH4・N2O |

水田の耕作 |

|

|

|

|

|

|

CH4 |

牛の放牧 |

|

|

|

|

|

|

CH4・N2O |

農業廃棄物の焼却 |

|

|

|

|

|

|

CH4・N2O |

埋立処分した廃棄物の分解 |

|

|

|

|

◎ |

|

CH4 |

下水処理場・し尿処理施設での下水等の処理 |

|

|

|

◎ |

|

◎ |

CH4・N2O |

浄化槽でのし尿及び雑排水の |

△ |

△ |

△※2 |

△※2 |

△※2 |

△※2 |

CH4・N2O |

耕地(畑・水田)への化学肥料の使用 |

|

|

|

|

|

|

N2O |

耕地(農作物)への肥料(化学肥料以外)の使用 |

|

|

|

|

|

|

N2O |

笑気ガス(麻酔剤)の使用 |

|

○※3 |

|

|

|

|

N2O |

カーエアコンの使用、廃棄 |

○※1 |

○※1 |

○※1 |

○※1 |

○※1 |

○※1 |

HFC |

噴霧器・消火器の使用、廃棄 |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

HFC |

SF6 が封入された電気機械器具の使用、点検、廃棄 |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

SF6 |

【凡例】

◎:該当する活動の区分がある施設

○:該当する活動の区分があると考えられる施設

△:該当する活動の区分があるケースが考えられる施設

※1:車両の燃料の使用量及び燃料別・車種別の走行距離については、施設の活動量に含めず、別途に一括して把握することも考えられます。

※2:管理棟等において浄化槽を設置している場合には、「温室効果ガス総排出量」の調査対象となります。

※3:医療施設では笑気ガス(麻酔剤)を使用している場合があります。

(3)調査方針の設定

調査の実施方法、実施体制、実施期間、調査対象等の調査方針を設定し、調査が円滑に実施できるようにします。調査の実施方法については、温室効果ガス排出量算定支援ツール等を活用することも考えられます。

活動量を把握する対象については、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動の区分は必須となります。ただし、地球温暖化対策推進法施行令第3条で定められた活動の全てが、必ずしも当該地方公共団体の事務・事業において行われているとは限りません。

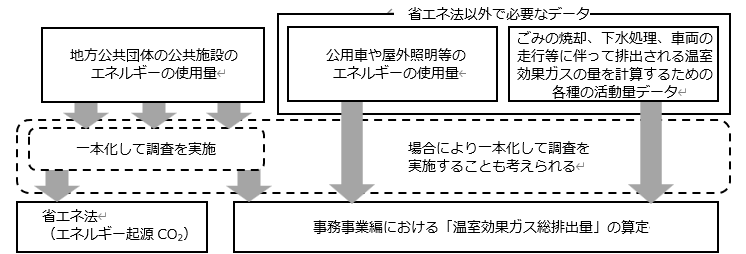

一方で、省エネ法などの他の制度への対応のためにも調査が必要な場合があり、これらの複数の制度への対応に必要となるデータ収集を一本化している事例もあります。

また、環境マネジメントシステム等において、「温室効果ガス総排出量」の算定に必要となる活動以外(用紙の使用量等)も把握の対象としている場合は、これらを「温室効果ガス総排出量」の算定に必要となる活動と併せて各部局に照会することで、効率的な調査が実施できることがあります。

【コラム】事務事業編と省エネ法で用いるデータ収集の一本化 |

事務事業編では地方公共団体の事務事業に係る「温室効果ガス総排出量」を把握するために、省エネ法(工場等に係る措置)では地方公共団体の公共施設のエネルギーの使用量を把握するために各種データの収集が必要になります。 一方、事務事業編と省エネ法ではともに公共施設のエネルギーの使用量のデータの収集が必要になるため、このデータを収集する体制を地方公共団体の中で一本化することで効率的なデータ収集が可能となります。ただし、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」を算定するためには、公共施設のエネルギーの使用量のデータだけでなく、公用車や屋外照明等のエネルギーの使用量に加え、例えばごみの焼却、下水処理、車両の走行等に伴って排出される温室効果ガスの量を計算するための各種の活動量データも併せて収集する必要があります。これらのデータも公共施設のエネルギーの使用量のデータを把握するための調査と一体的に実施することが効率的な場合があると考えられます。  ※:省エネ法に基づく定期報告書を使用してエネルギー起源CO2の排出量を報告した場合には、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度の報告とみなされる。 図4-8 事務事業編と省エネ法で用いるデータの一本化のイメージ

|

(4)調査票の作成

算定の対象とする活動項目に基づき、「温室効果ガス総排出量」に係る現況を把握するための調査票を作成します。

調査票を作成する際は、集計時に事務・事業の分野別や部局別の内訳が分析できるようにします。部局別の排出量を単純に再集計しても事務・事業の分野別の排出量とならない場合があるので、再集計が可能となるよう両者の関係を整理し、対応を考えておく必要があります。

また、調査票は、記載漏れや単位誤りなどの誤記入が生じた場合、活動量実績に基づく温室効果ガスの排出量が正確に算定できず、実態と異なる排出量となる可能性があります。そのため、調査票への入力時点で、不適切な情報が入力できないように、入力シートに保護をかける、あるいは入力セルに色を付けるなどの工夫をしておくことで、人為的なミスを未然に防止することができます。

なお、調査票と併せて実施要領(調査の趣旨、実施事項、調査票記入上の留意事項など)を作成しておくことで、調査の実施を円滑にし、事務負担を軽減できることがあります。

【コラム】よくある誤記入の例 |

|

4-2-3.実態調査の実施

実態調査の準備が完了したら、対象となる施設等の管理担当部局へ協力依頼を行い、調査票を配布します。必要に応じて事前説明会を開催し、各部局の担当者が基礎データをチェックする際の視点や活動量の入力方法について説明することも考えられます。

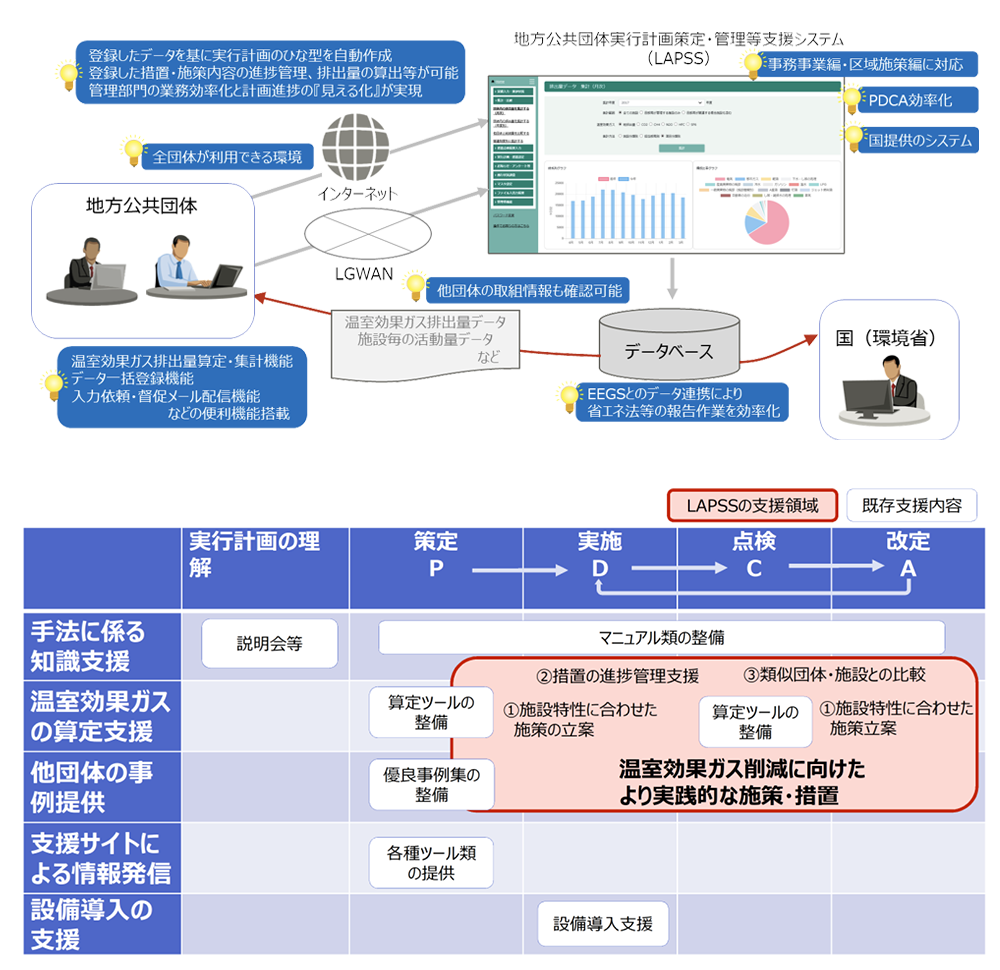

なお、実態調査では、環境省が提供している「地方公共団体実行計画策定・管理等支援システム(LAPSS)」を活用し、Webブラウザや、表計算ソフトを使用したデータ入力やデータの一元的な管理・共有を図っている事例があります。

また、財務会計のために庁内共通で利用する基盤的な情報システムに対してエネルギーの使用量の情報の入出力機能を付加する、電気などの使用量をエネルギー供給事業者から電子データで一括して提供を受けるなど、既存の仕組みの活用や民間事業者の協力により、効率的にデータを収集している事例もあります。

【事例】財務会計システムを活用したエネルギー使用量のデータ収集(岡山県 倉敷市) |

倉敷市では、各施設管理担当者が、毎月の支払の申請を財務会計システムで行う際に、エネルギーの料金に併せて使用量についても情報を付加してもらっています。これにより、別々に情報を集めるのではなく、定期的かつ漏れのない形でのエネルギー使用量のデータ収集が可能となっています。 そのきっかけは、市のファシリティマネジメントを実施する公有財産活用室が公共施設における光熱費を網羅的に把握する必要が生じ、その方策を検討した結果、出納室との調整により財務会計システムから光熱費に係るデータを利用できることになったことです。その際に、同室と地球温暖化対策室が協議することで、支払時に添付されている領収書の情報から、光熱費と合わせてエネルギー使用量も収集する基本的な仕組みも確立することができました。 その後、以下のように効率性、正確性、情報共有(範囲と頻度(一部の施設を除いて毎月))に配慮した仕組みが構築され、2022年2月現在は地球温暖化対策室がデータの確認を行っています。

|

4-2-4.基礎データの更新・拡充及び「温室効果ガス総排出量」の算定

(1)基礎データの更新・拡充及び活動量の集計

各部局が入力した調査票を収集し、基礎データの更新・拡充及び活動量の集計を行います。組織数が多い場合は部局ごとに一次集約を実施する等、収集の効率的な仕組みを構築し、団体規模に応じた適切な集計方法を設定します。

調査により収集した個別のデータは、記載内容が適切かを確認し、必要に応じて、記入者へ内容の照会を行うなど、データの精査を行います。

【コラム】収集したデータ精査の方策例 |

誤記入等を確認する方策として、例えば、床面積1m2当たりの活動量を求めるなどの原単位化が有効です。原単位を比較することで、施設類型ごとに原単位が飛び抜けているもの、前年度よりも急激な増減があるものなどを見付け出すことが容易となり、誤記入を防ぐことが可能です。床面積による原単位化などを行う場合には、施設等に関する基礎データとエネルギー管理に関するデータが一体的に整備されていることが必要です。 |

(2)「温室効果ガス総排出量」の算定

活動量データが確定した後、「温室効果ガス総排出量」の算定を行います。活動の区分ごとの具体的な温室効果ガスの排出量の算定方法については、算定手法編を参照してください。算定を支援するシステム・ツールとしては、「地方公共団体実行計画策定・管理等支援システム(LAPSS)」等があります。

なお、地球温暖化対策推進法施行令の改正により、排出係数が変化した場合、既に算定・公表している過年度の「温室効果ガス総排出量」(基準年度の「温室効果ガス総排出量」を含む。)まで遡って再算定をする必要はなく、改正された地球温暖化対策推進法施行令の施行日以後に算定・公表する排出量について、改正後の排出係数を適用します。

また、地球温暖化対策推進法施行令の改正による活動の区分の追加・削除についても、同様に過去に遡って再算定を行う必要はありません。

【コラム】施設統合等による「温室効果ガス総排出量」の扱いについて |

別団体が運営していた施設を自団体に統合する等が発生した場合、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動であれば、「温室効果ガス総排出量」の算定対象となります。一方、別団体が過去に運営していた時の排出量は、自団体の排出実績とはなりません。 この場合、統合した施設の過去の実績を併記する等の方法により、事務事業編の進捗管理を進める等が考えられます。 |

【コラム】支援システム(LAPSS)の活用 |

環境省では、「地方公共団体実行計画策定・管理等支援システム(Local Action Plan Supporting System:LAPSS)」というクラウドシステムを費用負担無しで提供しています。これは、地方公共団体実行計画のPDCAを円滑に推進するために開発された支援システムです。このシステムの活用により、「温室効果ガス総排出量」の算定に係る作業負担が軽減されるほか、事務事業編に係るPDCAの効率化につながるといったメリットがあります。  図4-9 LAPSSのシステムイメージと支援領域 出典:環境省「LAPSS説明資料」 |

4-2-5.「温室効果ガス総排出量」の分析

(1)「温室効果ガス総排出量」の内訳の分析

下記の観点から「温室効果ガス総排出量」の内訳を分析します。年度推移、気温との関係、基準年度に対する比較といった観点から、分析を進めることが考えられます。

1)ガス別・活動の区分別の分析

算定された「温室効果ガス総排出量」は、数量的な目標の検討の基礎となります。そのため「温室効果ガス総排出量」の特性を把握するため、最低限、「温室効果ガス別」の排出量、「温室効果ガスを排出する活動の区分別」の排出量を分析し、主として排出される温室効果ガスの種類、温室効果ガスの排出が多い活動の区分を、事務事業編の中に記載します。

表4-13 温室効果ガス別排出量の整理例

単位:千トンCO2換算

| ガス種別 | 基準年度 2013年度 〔%〕 |

2020年度 〔%〕 |

2021年度 〔%〕 |

2022年度 〔%〕 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 二酸化炭素(CO2) | 1,318 〔93.8%〕 |

・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |

| エネルギー起源 | 1,235 〔87.9%〕 |

・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |

| 非エネルギー起源 | 82 〔5.8%〕 |

・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |

| メタン(CH4) | 30 〔2.1%〕 |

・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |

| 一酸化二窒素(N2O) | 22 〔1.6%〕 |

・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |

| ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs) |

32 〔2.3%〕 |

・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |

| パーフルオロカーボン類 (PFCs) |

3 〔0.2%〕 |

・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |

| 合計 | 1,405 〔100.0%〕 |

・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |

2)事務・事業の分野別や部局別の分析

「温室効果ガス総排出量」の数量的な目標の検討や目標達成に向けた具体的な措置の検討に当たっては、「部局別」の内訳だけでなく、「事務・事業の分野別」の内訳の分析を行います。15排出量の多い事務・事業の分野や部局を明らかにしておくことで、重点を置くべき措置を検討する際の参考とすることができます。

また、「事務・事業の分野別」や「部局別」に、排出量の実績の推移を把握し、目標値との定期的な比較を行うことは進捗管理の観点からも有効です。

15部局別の排出量を単純に再集計しても事務・事業の分野別の排出量とならない場合があるので再集計が可能となるよう両者の関係を整理し、対応を考えておく必要があります(「4-2-2.(4)調査票の作成」参照)。

表4-14 事務・事業分野別排出量の整理例

単位:千トンCO2換算

事務・事業種別 |

基準年度 |

2020年度 |

2021年度 |

2022年度 |

|---|---|---|---|---|

庁舎等 |

76 |

・・・・・ |

・・・・・ |

・・・・・ |

一般廃棄物処理事業 |

650 |

・・・・・ |

・・・・・ |

・・・・・ |

水道事業 |

220 |

・・・・・ |

・・・・・ |

・・・・・ |

下水道事業 |

300 |

・・・・・ |

・・・・・ |

・・・・・ |

公営交通事業 |

110 |

・・・・・ |

・・・・・ |

・・・・・ |

その他 |

50 |

・・・・・ |

・・・・・ |

・・・・・ |

合計 |

1,406 |

・・・・・ |

・・・・・ |

・・・・・ |

(2)エネルギー起源CO2排出量の詳細な分析

「温室効果ガス総排出量」の中で大半を占めることが多く、かつ、多くの排出源(建築物など)が対象となることが多いエネルギー起源CO2排出量の分析手法の一例を以下で説明します。

1)施設分類別の分析及び多消費建築物の把握

多くの地方公共団体では、エネルギーの多くが建築物で消費されていると考えられるため、ここからはエネルギー消費量を用いて建築物ごとに分析する手法を説明します。統計的手法を用いるため、分析する対象建築物が多いほど信頼性の高い分析を行うことができます。その一方で、例えば、エネルギー起源CO2排出量の多い事務・事業の分野や部局だけを対象に、分析することも可能です。

①分析前のデータ処理について

分析をする前に各建築物の活動量について、1年度分の活動量であるかどうかの確認をする必要があります。建築物同士の比較をする場合、一方が1年度分となっているのに、一方が年度途中からの集計となっているものは比較対象としてふさわしくありません。

また、自動車のガソリン使用量が建築物と一緒に集計されている場合、施設としてのエネルギー使用にはふさわしくないためエネルギー消費量の集計から外す必要があります。

②エネルギー消費原単位の算出

エネルギー消費原単位とは、省エネ法においてエネルギー消費量をエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値で除して求めるものとしています。建築物の場合、エネルギーの使用と密接な関係を持つ値として多くの場合、面積とすることが多いので、ここでは、原単位の分母を面積[m2]として扱います。また、面積とは、建築物全体を使用している場合は、延床面積となり、建築物の一部であれば入居面積となるので、実情に応じた面積としてください。例えば、規模の異なる小学校でも、同じような使い方(開校時間、設備機器の仕様、1教室当たりの受入れ生徒数等)であれば、エネルギー消費原単位は同じような数値となっているはずです。原単位にすることで、類似する建築物を横並びに比較することが可能となります。

エネルギー消費原単位(MJ/(m2・年))が小さいということは、その建築物は、エネルギー効率が高いということです。逆に、大きい場合は、エネルギー効率が低いということになり、何らかの要因があると考えられます(この要因特定のためには、より詳細な情報が必要となるため、本マニュアルでは説明を省きます。)。

【コラム】GJやMJについて |

エネルギー消費量は、[J(ジュール)]という単位で表されます。 本文では、GJやMJなどの表記をしています。大きな数値は扱いにくいので、基本単位の何倍であるか決められた記号を用いて下記のように表しています。

|

③ベンチマーク評価による分析

類似する施設分類ごとにエネルギー消費原単位の平均値を算出すると、それが分類ごとのベンチマークとなります。例えば、A市にある6校の小学校のエネルギー消費原単位の平均値は、A市の小学校のベンチマークとなります。このベンチマークから大きくかけ離れている小学校があれば、それは多消費建築物であると考えられます。

各地方公共団体の省エネルギーのための措置をより効率的に実行するための優先順位の決定に、ベンチマーク評価は有効な手法となります。

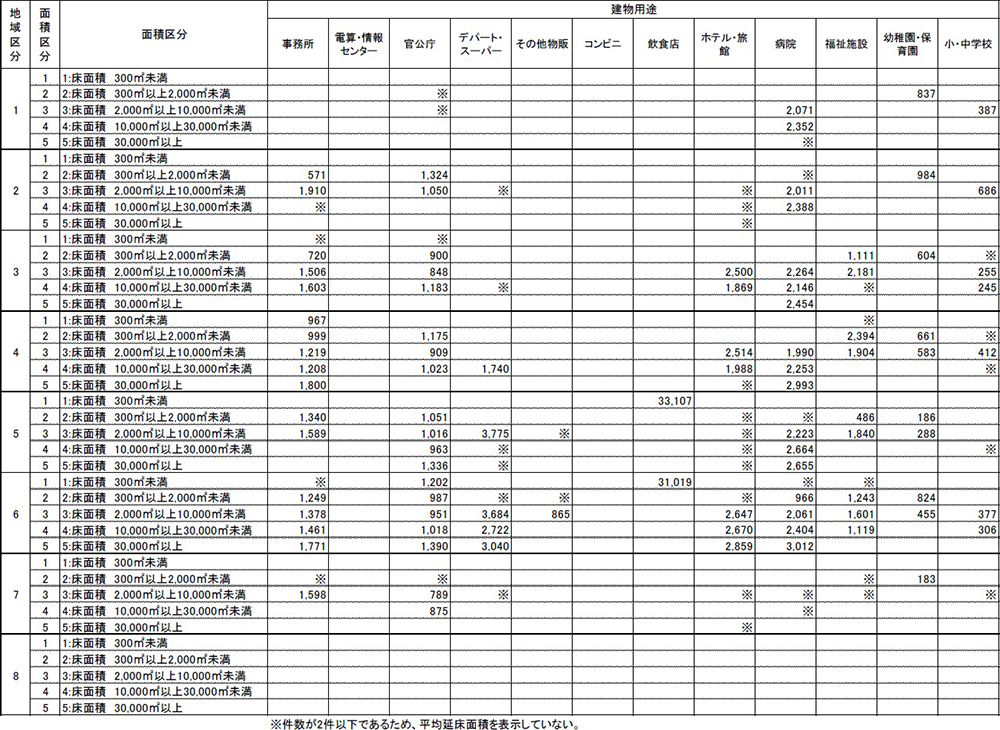

ただし、小学校のように地方公共団体の中でも複数存在するのであれば、地方公共団体内でのベンチマーク評価も容易ですが、病院など複数存在しない場合は、ベンチマーク評価は困難です。そのため、一般に広く使われているベンチマークは、一般社団法人日本サステナブル建築協会(以下「JSBC」といいます。)による非住宅建築物の環境関連データベース(以下「DECC」といいます。)(表4-15)がありますので、参考にしてください。

DECCは、国土交通省や環境省、経済産業省、エネルギー業界等の支援、地方公共団体の協力を得てJSBCが調査・分析したデータです。施設名等の固有情報は伏せられていますが、表計算ソフトなどで加工可能なデータとして以下ウェブサイトから入手することができます。<https://www.jsbc.or.jp/decc/index.html>

表4-15 建築物用途により異なるエネルギー消費原単位の例

単位:MJ/(m2・年)

出典:一般社団法人日本サステナブル建築協会(JSBC)「統計処理情報(2020年6月)」

<https://www.jsbc.or.jp/decc/index.html>

④二軸評価による分析

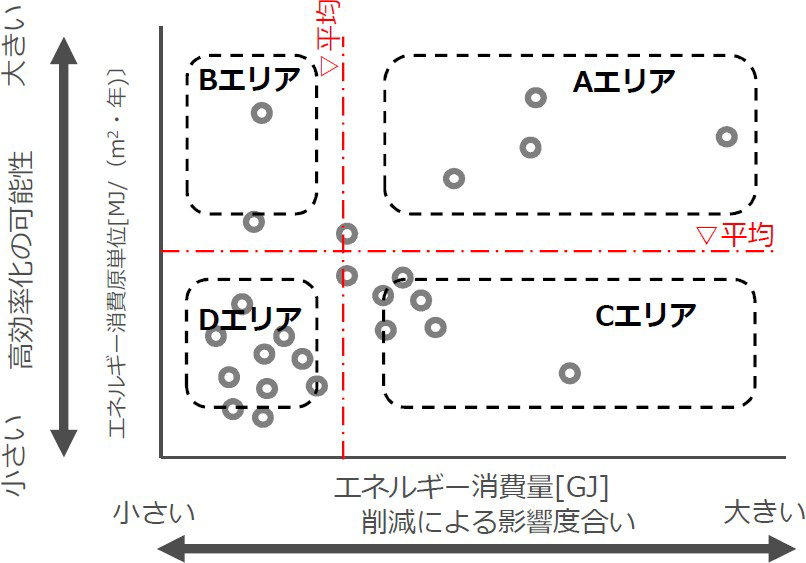

類似する施設分類ごとの建築物群(若しくは施設分類を問わず建築物群全体)でエネルギー消費量[GJ/年]とエネルギー消費原単位[MJ/(年・m2)]の二軸評価を行うと、エネルギー効率が悪く、省エネルギー対策が建築物群全体に大きな影響を与える建築物を抽出することが可能となり、重点的に対策を行わなければならない建築物が明確になります。

まず、図4-10の赤い点線のように、建築物群におけるエネルギー消費量とエネルギー消費原単位の平均値を算出し、グラフ上に追記すると4つのエリアに分かれます。グラフの右にあるものほど、省エネルギー対策による全体への影響度合いが大きく、上にあるものほど、建築物のエネルギー効率が悪いため高効率化の可能性が大きくなることを示しています。

Aエリアは、省エネルギー対策による影響度合いが大きく、高効率化の可能性も大きい建築物群なので、設備機器の高効率化などを優先的に行うべき建築物群となります。

Bエリアは、省エネルギー対策による影響度合いが小さく、高効率化の可能性が大きい建築物群です。建築物のエネルギー効率が低下していると考えられ、更新時期にあたる設備機器があれば優先的に高効率機器へ更新していくことが望ましいと考えられます。

Cエリアは、省エネルギー対策による影響度合いが大きく、高効率化の可能性は小さい建築物群です。例えば、運用に関する省エネルギー対策を徹底することで、大きな効果が期待できる建築群と考えられます。

Dエリアは、省エネルギー対策による影響度合いが小さく、高効率化の可能性も小さい建築物群です。既に省エネルギー対策が十分に行われていると考えられます。どのような対策が行われていて、他の建築物にも水平展開できるようなものがないかどうか、確認することが望まれます。太陽光発電設備などを追加することで、ZEB(「0(2)1)②ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)の実現」参照)の検討もあり得る建築物群となります。

図4-10 エネルギー消費量とエネルギー消費原単位の二軸評価

以上のようにベンチマーク評価や二軸評価を行うことで、建築物が複数あっても適切な順序で適切な省エネルギー対策を選択していくことが可能となります。

【コラム】複合用途建築物に望まれるエネルギー計測 |

一つの建築物に複数の施設主管課が入居している場合、入居エリアごとにメーターが設置されているケースは少なく、各入居エリアのエネルギー消費量は、建築物全体のエネルギー消費量を面積按(あん)分して求めることが多いと考えられます。 例えば、保育園、児童館、デイサービスセンターが複合している場合、児童館が省エネルギー対策として照明の点灯時間を短縮しても、その努力は、面積按(あん)分されてしまいます。類似用途ごとにベンチマーク評価をしてもエネルギー消費傾向が明確にできず、削減努力のモチベーションも向上しません。 テナントオフィスビルの場合、テナントへの光熱水費の課金のため、電気やガスの子メーターがついている場合があります。各テナントがどれくらいのエネルギーを使っていて、省エネルギー対策を行った場合の削減量はどれくらいかを的確に把握できます。 子メーターの後付けは、建築的に特殊な事情がなければ、ある程度安価に設置が可能です。技術的なことは営繕部局へ相談しながら、適切な計測がなされるようにすることが重要です。それぞれの省エネルギーの努力が見えるようにすることが望まれます。 |

2)エネルギー消費量及び炭素集約度の把握方法

エネルギー起源CO2排出量は、概念的には、以下のような式で表すことができます。

エネルギー起源CO2排出量[t-CO2]=エネルギー消費量[GJ]×炭素集約度[t-CO2/GJ]

電気や燃料の使用量を集計した「エネルギー消費量」とそれらのCO2排出係数を総合した値といえる「炭素集約度」の両者を大括りの目標として設定することも有効だと考えられます。炭素集約度については、「4-3-2.(1)2)具体的な検討手法 手法3」を参照ください。

①エネルギー消費量の把握方法

電気や燃料など異なる単位の数量で把握されるエネルギー消費量は、それぞれの消費量に単位発熱量を乗じて熱量に換算することで統一的に集約(合算)することが可能です。

一般的には、エネルギー消費量[GJ]又は原油換算16[kL]で表示されます。

建築物単体で、電気や燃料などそれぞれの使用量の推移を把握する分には、エネルギー消費量に換算しなくても分析は可能ですが、建築物同士を比較しようとした場合、電気や燃料などの使用割合が異なれば、容易ではありません。電気や燃料などを集約したエネルギー消費量を使うことで、様々な建築物を比較しながら分析することができるようになります。

電気や燃料などをエネルギー消費量に換算するためのツールは、資源エネルギー庁のウェブサイトからダウンロードできます(エネルギーの使用量の原油換算表)。

精査済みの活動量を上記換算表に入力、又は、地方公共団体で準備している集計シートにこの換算係数を組み込むことでエネルギー消費量を算出することができます。

②炭素集約度の把握方法

算定されたエネルギー起源CO2排出量[t-CO2]をエネルギー消費量[GJ]で割った値が、炭素集約度[t-CO2/GJ]となります。炭素集約度は、再生可能エネルギーや、脱炭素エネルギーを調達することなどによって低減することが可能となります(「4-3-2.②2)調達するエネルギーの脱炭素化」を参照ください。)。

16原油換算[kL]は、エネルギー消費量[GJ]に原油単位当たりの発熱量(0.0258[kL/GJ])を乗じることで求められます。