- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

4-4-3.建築物

地方公共団体が事務・事業のために用いている建築物としては、庁舎、学校、病院、スポーツ施設など様々なものがあります。

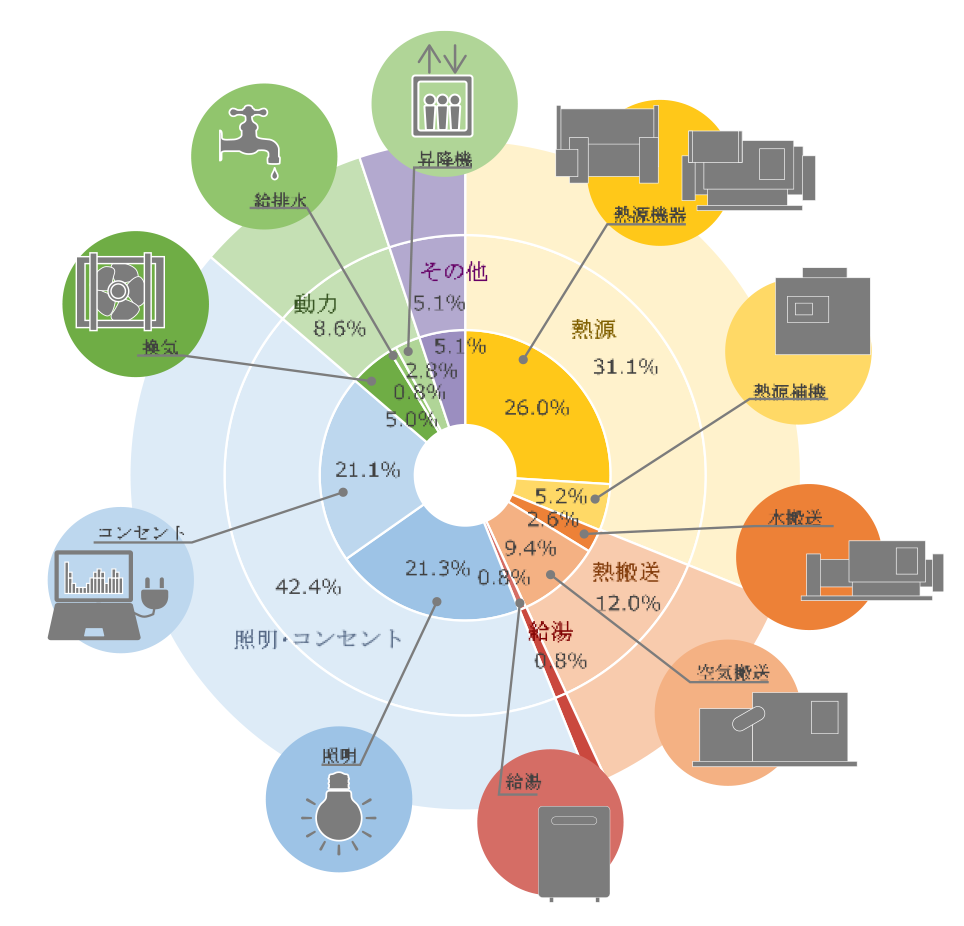

一般的なオフィスビル(庁舎など)では、図4-35のようなエネルギー消費構造となっています。建築物において、パソコンや照明(図の消費先区分では照明・コンセントに該当)など、身近な設備機器が建築物のエネルギー消費構成を担っていることは容易に想像できますが、熱源や熱搬送等、通常頻繁には目にしない箇所で多くのエネルギーが使用されていることが分かります。つまり、建築物の脱炭素化を図るためには、多岐にわたるエネルギー消費要因を把握・分析し、適切な措置を検討することが重要です。さらに、建築物の脱炭素化は、長期間にわたって温室効果ガス排出量の削減に寄与する分野です。

建築物における措置の検討の際には、施設主管課等に各施設における措置の実施や検討の状況を確認し、実施が予定されている措置は事務事業編にも位置付けるとともに、新たな措置の実施可能性と実施のための課題を抽出し、対応策を検討することで、事務事業編に反映させていくことが望まれます。

「政府実行計画」において、「建築物における省エネルギー対策の徹底」が盛り込まれており、建築物における措置の検討の際には、政府実行計画に準じた目標設定を行うことが望まれます。

エネルギー消費先区分 |

主なエネルギー消費機器 |

|

|---|---|---|

項目 |

細目 |

|

熱源 |

熱源本体 |

冷凍機、冷温水機、ボイラー等 |

補機動力 |

冷却水ポンプ、冷却塔、冷温水1次ポンプ等 |

|

熱搬送 |

水搬送 |

冷温水2次ポンプ |

空気搬送 |

空調機、ファンコイルユニット等 |

|

給湯 |

熱源本体 |

ボイラー、循環ポンプ、電気温水器等 |

照明・コンセント |

照明 |

照明器具 |

コンセント |

事務機器等 |

|

動力 |

換気 |

駐車場ファン等 |

給排水 |

揚水ポンプ等 |

|

昇降機 |

エレベーター、エスカレーター等 |

|

その他 |

その他 |

トランス損失、店舗動力等 |

図4-35 オフィスビルのエネルギー消費構造の例(中央熱源方式35のビル想定の場合)

出典:一般財団法人省エネルギーセンター「オフィスビルの省エネルギー」

<https://www.eccj.or.jp/office_bldg/img/office2.pdf>より作成

35空調方式(中央熱源方式と個別分散方式)の説明は「4-4-3.(1)」の「【コラム】空調方式(中央熱源方式と個別分散方式)」を参照してください。

<温室効果ガスの排出に関する状況>

「総合エネルギー統計」(経済産業省資源エネルギー庁)によると、庁舎等が含まれる「地方公務」部門の2013年度におけるCO2排出量は約234万t-CO2で、「業務他」部門におけるエネルギー起源CO2排出のうち、約1%を占めます。また、地方公共団体によっては、庁舎等におけるエネルギー消費のみならず、公立学校、公立病院等の運営からの温室効果ガスの排出量が大きい割合を占める場合があります。同統計によれば、地方公共団体以外も含む全ての病院(医療業部門)が1,496万t-CO2、学校(学校教育部門)が933万t-CO2となっています。ここで、病院と学校のうち、地方公共団体が運営する公立の施設は、病院が病床数で約13%36、学校では児童・学生数でも学校数でも約70%37を占めており、地方公共団体の取組が重要であることが分かります。

<政府実行計画における措置の内容>

政府実行計画では、今後予定する新築事業については原則ZEB Oriented相当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready相当となることを目指すこととされています。また、設置可能な38建築物(敷地を含む。)の約50%以上(建築物数・敷地数の件数ベースでカウント)に太陽光発電設備を設置することを目指すこと、LED照明の導入割合を2030年度までに100%とすることが示されています。地方公共団体等において、政府実行計画の趣旨を踏まえた率先的な取組が行われることが期待されています。

表4-41 政府実行計画における措置の内容

措置 |

目標 |

|---|---|

太陽光発電の最大限の導入 |

2030年度には設置可能な建築物(敷地を含む。)の約50%以上に太陽光発電設備を設置することを目指す。 |

建築物における省エネルギー対策の徹底 |

今後予定する新築事業については原則ZEB Oriented相当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready相当となることを目指す。39 |

LED照明の導入 |

既存設備を含めた政府全体のLED照明の導入割合を2030年度までに100%とする。また、原則として調光システムを併せて導入し、適切に照度調整を行う。 |

再生可能エネルギー電力調達の推進 |

2030年度までに各府省庁で調達する電力の60%以上を再生可能エネルギー電力とする。 |

36「医療施設(動態)調査」(厚生労働省)の2013年調査結果より、全国の医療施設の病床数の総数(1,573,772床)と、都道府県が開設した医療施設(56,682床)(A)と同じく市町村(143,252床)(B)を合計したものを引用しました。なお、AとBの和には、地方独立行政法人によって開設された医療施設は含めていません。

37「学校基本調査」(文部科学省)の2013年度調査結果より、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、大学、短期大学、高等専門学校の「公立」と「計」の比率を取りました。

38令和5年9月27日に開催された「公共部門等の脱炭素化に関する関係府省庁連絡会議」(※1)において、地方公共団体保有の施設における「設置可能な」の考え方が、「令和5年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」における簡易判定基準で○判定(設置可能性が高い)、△判定(設置可能性は高いが、懸念事項あり)となったものを設置可能な建築物(敷地)とすると整理された。※1関連URL<https://www.env.go.jp/page_00952.html>

39「相当」とは、設計一次エネルギー消費量・基準一次エネルギー消費量の基準は満たす必要があるが、認証までは求められない。対象とする期間は、2022年度から2030年度までに設計された建築物とされている。また、宿舎はZEH-M基準としている。

<建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)>

2015年7月8日に公布された建築物省エネ法は、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずるものです。

また、2021年4月1日に施行された改正建築物省エネ法では、対象とする建築物の基準等の強化や、地方公共団体が独自に省エネルギー基準を強化できる仕組みの導入などの措置が実施されることになっています。

<脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会>

「2050年カーボンニュートラル」の宣言を踏まえ、2030年及び2050年を見据えたバックキャスティングの考え方に基づき、脱炭素社会の実現に向けた住宅・建築物におけるハード・ソフト両面の取組を検討する「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会(国土交通省、経済産業省、環境省)」が実施され、「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」が2021年8月に公表されました。

検討会では、2030年に目指すべき住宅・建築物の姿として「新築される住宅・建築物についてはZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保される」こと、「新築戸建住宅の6割において太陽光発電設備が導入される」こととされ、新築住宅・建築物に対する高い省エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備の導入が求められています。加えて、2050年に目指すべき住宅・建築物の姿として「ストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保される」こと、「導入が合理的な住宅・建築物における太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入が一般的となる」ことが示されており、既築住宅・建築物を含めた建築物全体での一体的な対策・施策を講じることが求められています。

(1)措置の対象について

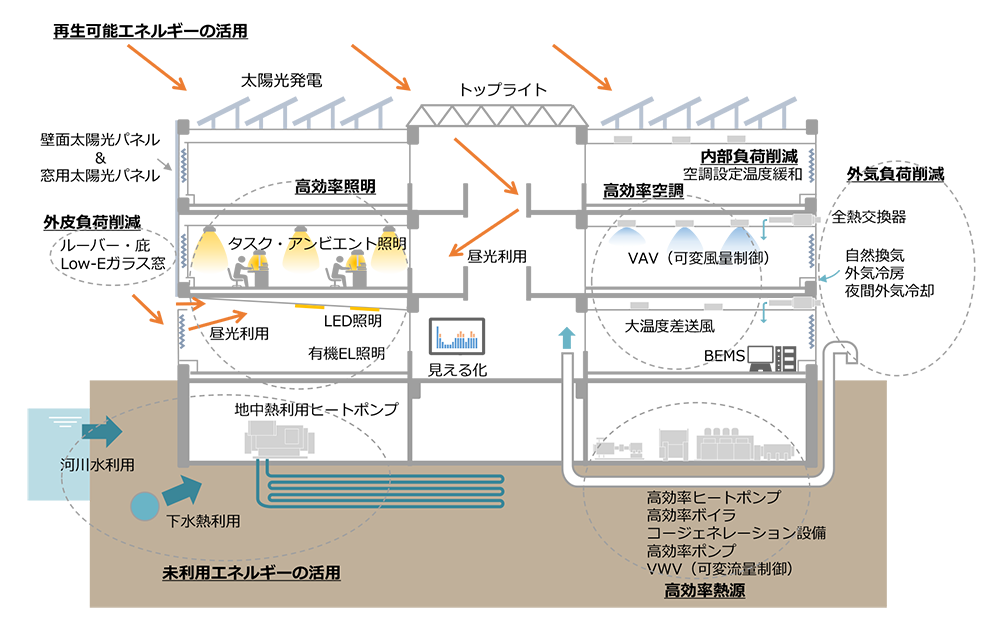

建築物における措置の対象として表4-42に示すものが考えられます。また、図4-36に建築物において適用できる代表的な措置のイメージを示します。

建築物そのもののつくり方の工夫により外部からの環境負荷を抑制することができます。例えば、外皮の一部である開口部(窓等)の遮蔽・遮熱性能を向上する工夫や外気負荷をできる限り低減する工夫などがあります。

また、高効率機器を導入することで、設備機器が消費するエネルギー自体を低減することも重要となります。

さらに、自然光・風等の直接利用や、未利用エネルギーの利用により、建築物で消費される化石燃料の低減も可能となるので、建築物を計画する周辺地域の特性をいかした導入も重要となります。

建築物は、一つとして同じものがないオーダーメードです。日照・気候・風土・地球環境等の建築物を取り巻く外部条件や使う側の安全性・快適性・経済性・省エネルギー性等を考慮して設計・施工されるものです。特に、公共建築物の場合は、住民への公共サービスの充実という要素も加わります。

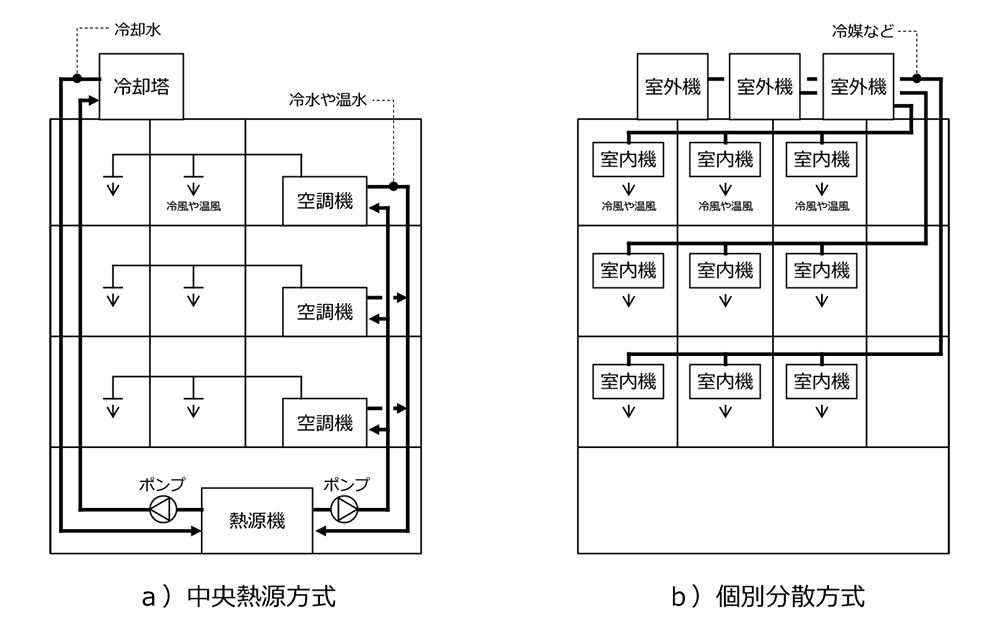

建築物のエネルギー消費のうち大きな割合を占めるのは空調での消費となります。一般的に空調方式には、中央熱源方式と、個別分散方式の二つに大別されます。各方式の特徴を把握して、効率よく運用することが建築物全体の高効率化につながります。新築時だけではなく改修時には、上記のような条件や要素に加え、既存の状況もよく理解した上で、どのような措置が最適で高効率となるかを検討することが重要です。

建築物は、一つのシステムです。例えば、空調機器の能力を決める一つの項目として、照明からの発熱があります。蛍光灯からLED器具になると発熱量が小さくなるので、空調機器は、蛍光灯のときよりも小さい能力で済む可能性があります。同様に、窓の遮蔽・遮熱性能を高くすると空調機器は小さい能力で済む可能性があります。

措置を考えるときは、空調だけ、照明だけ、と分けることなく全体をみて、何がベストな選択となるのかを十分に考えることが求められています。

最後に、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入等の観点以外にも、木材の利用促進について検討することも重要です。建築物への木材利用においては、直接的に炭素を貯留する炭素貯留効果、建材が低炭素・ゼロ炭素排出型の資材に変更されることによる材料代替による間接的なエネルギー削減効果、最終的に廃材になった際に、化石燃料の代わりに焼却することによる化石燃料削減効果が、気候変動の緩和策として機能することが知られており、我が国でも、吸収源対策の一環として、建築物への木材利用が推進されています(「4-4-11.吸収作用の保全及び強化」参照)。政府実行計画実施要領においては、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」に基づき、積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲に該当する公共建築物について、原則としてすべて木造化を図るものとし、また、高層・低層に関わらず、国民の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に、内装等の木質化を図ることが適切と判断される部分について、内装等の木質化を推進することとしています。平成22年の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」制定以降、農林水産省及び国土交通省では、同法に基づき、基本方針を策定し、公共建築物における木材の利用に取り組んできました。公共建築物の床面積ベースの木造率は、法制定時の8.3%から令和元年度には13.8%に上昇しています。令和3年度の同法の改正において、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に変わるとともに法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大しました。

愛媛県松野町では新庁舎の建築に当たって、木構造(集成材ラーメン架構+CLT耐力壁)やヒノキ材を活用した内装木質化を図ることにより町産の材木を活用した上でNearly ZEBを取得していて、地産地消による林業の活性化と公共施設の省エネ化の実現を両立しています。

表4-42 建築物における措置の対象と導入可能性のある主な技術の例

手法 |

措置の対象 |

導入可能性のある主な技術の例 |

|---|---|---|

負荷の削減 |

外皮 |

ルーバー・庇、Low-E(Low Emissivity)複層ガラス窓等 |

内部 |

設定温度の緩和等 |

|

外気 |

全熱交換器、自然換気、外気冷房、夜間外気冷却、クールチューブ等 |

|

高効率設備の導入 |

熱源 |

高効率ヒートポンプエアコン、高効率ボイラー、コージェネレーション設備、高効率ポンプ、VWV(可変流量制御)等 |

空調 |

VAV(可変風量制御)、大温度差送風等 |

|

照明 |

タスク・アンビエント照明、LED 照明、調光システム等 |

|

再生可能エネルギーの活用 |

太陽光発電 |

|

未利用エネルギーの活用 |

河川水利用、下水熱利用、地中熱利用 |

|

図4-36 建築物における代表的な措置のイメージ

出典:経済産業省(2015)「ZEBロードマップ検討委員会とりまとめ」より作成

<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/index02.html>

【コラム】空調方式(中央熱源方式と個別分散方式) |

建築物では、夏は冷房、冬は暖房といった空調が行われています。空調とは空気調和の略語で、温度や湿度だけでなく清浄度や気流、風速などを含む空気の状態を整えることをいい、身近な空調では家庭用のルームエアコンがあります。建築物の空調方式は、a)中央熱源方式と、b)個別分散方式の二つに大別することができ、規模や用途、利用形態などにより使い分けられています。 図4-37は、a)中央熱源方式と、b)個別分散方式のシステム概略図です。 a)中央熱源方式は、熱源機と空調機とを組み合わせる方式で、冷水や温水を作る熱源機を集中的に設置し、冷水や温水を空調機に送ることで室内の空気を冷やしたり暖めたりします。中・大規模の建築物で採用されることが多く、空気の状態をきめ細やかにコントロールすることができますが、専門家による機器の運転操作を要します。熱源機などを持たず、地域冷暖房から冷水や温水を受け入れる場合もあります。 b)個別分散方式では、空調が必要となる場所に室内機を設置し、室外機で冷やしたり暖めたりした冷媒などを室内機に送ることで室内の空気を冷やしたり暖めたりします。室内機ごとの個別制御(運転/停止の操作が行える)に優れ、運転操作や維持管理が比較的容易です。室内機と室外機を結ぶ冷媒管の距離が長かったり、高低差が大きかったりすると能力が低下するため、小・中規模の建築物で採用されることが多かったのですが、近年では技術の向上により、大規模の建築物でも採用されるケースが多くなっています。

図4-37 中央熱源方式と個別分散方式のシステム概略図

<中央熱源方式の熱源機の例> 吸収式冷温水発生機、ターボ冷凍機、空冷ヒートポンプチラーなど <中央熱源方式の空調機の例> エアハンドリングユニット、ファンコイルユニットなど <個別分散方式の熱源機の例> 空冷ヒートポンプエアコン、ガスヒートポンプエアコンなど |

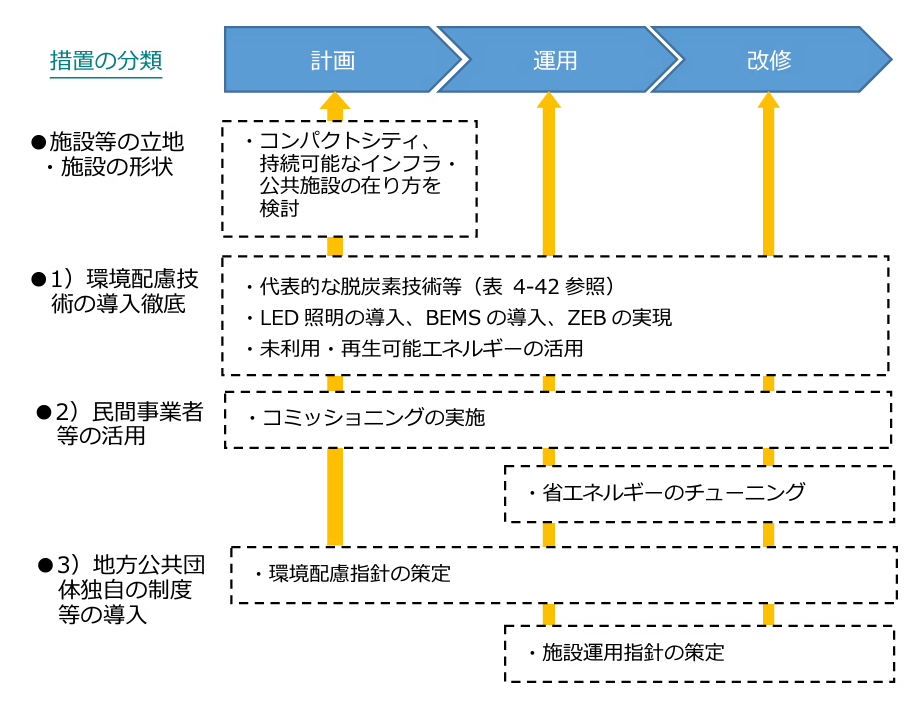

(2)重要となる基本的措置と措置の目標の例

公共施設等への措置は、措置の実施により長期的な温室効果ガス排出削減への寄与が期待されることから、事務事業編において最も優先して検討を行うことが望ましい分野です。その際、地域の実情に応じて、人口減少等を踏まえたコンパクトシティ等の地域の将来設計を考慮した上で、公共施設全体の施設の配置や、措置を実施する施設の検討など、長期を見通した検討を行うことが重要です。このため、建築物の措置の検討に際しては、区域施策編との連携や、公共施設等総合管理計画・個別施設計画と当該計画を所管している関係部局との連携も必要となってきます。

さらに、表4-42、図4-36に示したようなエネルギー性能を向上させる技術の導入に加え、民間事業者等の活用による措置なども考えられます。

ここでは、建築物において導入が考えられる重要な基本的措置について紹介します。

建築物における基本的措置の例

・施設等の立地・施設の形状

・環境配慮技術の導入の徹底《4-4-3.(2)の1)で詳述》

・民間事業者等の活用《4-4-3.(2)の2)で詳述》

・地方公共団体独自の制度等の導入《4-4-3.(2)の3)で詳述》

これらの措置には、様々なものが含まれていますので、各地方公共団体の実情等を踏まえ、導入可能性について検討することが望まれます。

具体的な検討に当たっては、施設等の立地、施設の形状、施設のエネルギー性能(断熱性、気密性、換気・通風設備、再生可能エネルギー熱、再生可能エネルギー電気の順)について取り得る施策を総合的に検討した上で、予算措置等の制約を受ける場合はこのような優先順位で措置を検討・実施することが重要です。

なお、これらの様々な措置の導入に当たっては、対象となる建築物の実情を十分に把握した上で検討を行いますが、特に建築物のライフサイクル(計画、運用、改修)に配慮してその導入すべき措置を検討することが大切です。

図4-38に、建築物のライフサイクルの各段階に応じた措置導入のイメージを示します。例えば、環境配慮技術については、計画、運用、改修の各段階において導入の可能性がありますが、各施設の状況に応じて導入可能性を検討することが考えられます。

個別措置の対策メニューは、「5-2-2.個別措置のPlan」にも掲載していますので、参照してください。

図4-38 建築物の段階に応じた措置導入の例

1)環境配慮技術の導入の徹底

建築物における環境配慮技術としては様々なものが挙げられますが、ここでは、国の計画等において位置付けられた、地方公共団体として積極的に進めるべき取組、また先端的な取組等について紹介します。

<重要となる基本的な措置の例>

①太陽光発電の最大限の導入

「政府実行計画」において、太陽光発電の最大限の導入や蓄電池・再生可能エネルギー熱の活用が盛り込まれています。

2030年度には設置可能な建築物(敷地を含む。)の約50%以上に太陽光発電設備を設置するという目標の達成を目指し、政府の保有する建築物及び土地における、太陽光発電の最大限の導入を図ることとされています。また、昨今の経済状況や世界情勢等、様々な要因により著しいエネルギー価格の高騰がみられ、財源が不足することで地方公共団体の事務事業への影響や電力調達の入札不調や入札不落といった事態も起こっています。

太陽光発電設備を導入することは上記課題に対し、一つの有効な手段であると考えられ、地方公共団体等においても、政府実行計画や政府実行計画実施要領の趣旨に準じて、太陽光発電の最大限の導入に関する率先的な取組や蓄電池の積極的な導入が行われることが期待されています。

地域脱炭素ロードマップにも、重点対策の「屋根置きなど自家消費型の太陽光発電」において、系統制約や土地造成の環境負荷等の課題が小さく、低圧需要では系統電力より安いケースも増えつつあること、余剰が発生すれば域内外で有効利用することも可能であり、蓄エネ設備と組み合わせることで災害時や悪天候時の非常用電源を確保することができることが記載されています。なお、地域脱炭素ロードマップでは、政府に加え自治体も2030年には設置可能な建築物等の約50%への太陽光発電設備導入を目指すとされており、さらには2040年の100%導入の目標も掲げられています。

なお、太陽光発電設備の設置にはPPAモデルなどの第三者所有モデルを活用することが有効です。

○政府実行計画(抄)

1 再生可能エネルギーの最大限の活用に向けた取組

(1) 太陽光発電の最大限の導入

地方支分部局も含め政府が保有する建築物及び土地における太陽光発電の最大限の導入を図るため、以下の整備方針に基づき進め、2030年度には設置可能な建築物(敷地を含む。)の約50%以上に太陽光発電設備を設置することを目指す。その際、必要に応じ、PPAモデルの活用も検討する。(以下、省略)

○政府実行計画実施要領(抄)

1 再生可能エネルギーの最大限の活用に向けた取組

(1) 太陽光発電の最大限の導入

ア 太陽光発電の整備方針及び目標

(省略)

①政府が新築する庁舎等の建築物における整備

政府が新築する庁舎等の建築物について、その敷地も含め、日射条件や屋上を避難場所とするなど他の用途との調整等を考慮しつつ、太陽光発電設備を最大限設置することを徹底する。

②政府が保有する既存の庁舎等の建築物及び土地における整備

ⅰ)政府が保有する既存の庁舎等の建築物及び土地については、その性質上適しない場合を除き、太陽光発電設備の設置可能性について検討を行い、太陽光発電設備を最大限設置することを徹底する。

ⅱ)「その性質上適しない場合」とは、早期の売却を予定している土地、当該土地の用途から太陽光発電設備の設置が明らかに困難な場合など、設置可能性について検討を行うまでもなく設置が困難であることが明らかな場合をいう。これらの場合を除き、各府省庁は、保有する既存の庁舎等の建築物及び土地について、太陽光発電設備の設置可能性について検討を行い、設置可能な建築物及び土地を整理した上で、太陽光発電の計画的な導入に取り組む。

ⅲ)太陽光発電設備の設置可能性の検討にあたっては、建築物については設置可能な面積や日射条件、屋上を避難場所としているなど他の用途との調整、設備のメンテナンススペース、建築物の今後の存続期間、構造体の耐震性能、荷重条件等を考慮する。土地については、当該土地本来の使用目的を損なわずに設置できるか、設置可能な面積、日射条件、設置による災害リスク、水害等による被災リスク、景観保全、土地使用等に係る法令・条例の規制、規模が比較的大きい場合にあっては周辺環境との調和等を考慮する。

ⅳ)特に、「設置可能な建築物(敷地を含む。)」については、2030年度に約50%以上に太陽光発電設備を設置するという指標を設定し、計画的に取り組む。建築物自体への設置とともに、当該建築物の敷地への設置(例えば、駐車場にソーラーカーポートを設置するなど)についても積極的に検討する。これらの検討の結果、設置可能でないと判断された場合には、その理由を整理するとともに、技術開発等を踏まえ適時適切に見直しを行う。

③整備計画の策定

各府省庁は、アに掲げる目標が達成できるよう、庁舎等の新築及び改修等の予定も踏まえ、原則として太陽光発電の導入に関する整備計画を策定し、計画的な整備を進める。

【コラム】建築物等への太陽光発電の設置可能性について |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

建築物への太陽光発電の設置可能性の検討に当たっては、建築物毎に、構造や立地、用途などが異なるため、まずはどのような建築物を保有しているのかを調査することが有効であると考えられます。実際に太陽光発電設備を設置する際には、専門知識を持った者による設置可否の確認が必要となりますが、複数の施設を保有している政府や地方公共団体において、すべての施設を一度に網羅的に専門家に調査してもらうことは難しい実情もあります。 そこで、環境省では、地方公共団体の各施設(建築物等)の担当者が、専門知識がなくても太陽光発電設備の設置可能性を簡易に1次スクリーニングできるよう、「太陽光発電設置可能性簡易判定ツール」を作成いたしました。表4-43に一般的な建築物等に関する情報(簡易判定基準)から太陽光発電設備の設置可能性を簡易に判定するツールです。担当者による1次スクリーニングに加え、その後の専門家による詳細調査の基礎資料として活用することも考えられます。 ただし、本ツールにおける簡易判定は、あくまで太陽光発電設備の設置可能性の目安であり、本調査の簡易判定で設置可能性有り(判定結果〇や△)とされた場合でも、その後の詳細検討により設置不可と判断される可能性や、逆に、設置が難しい(判定結果×)と判定された場合でも、その後の詳細検討により太陽光発電設備が設置できると判断される可能性もあります。また、本ツールは作成時点での技術、製品仕様を基に作成されていることに留意が必要です。 地方公共団体の担当者向けの参考資料として、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトには本ツールと本ツールの取扱説明書(太陽光発電設置可能性簡易判定ツール取扱説明書)を掲載しています。地方公共団体の建築物に活用する際は、例えば、地方公共団体内で導入している施設IDや、担当部局・課室、施設種別(集会施設、小学校、庁舎等)等を項目として追加して管理することも考えられます。

表4-43 「太陽光発電設置可能性簡易判定ツール」の簡易判定に必要な情報の例

|

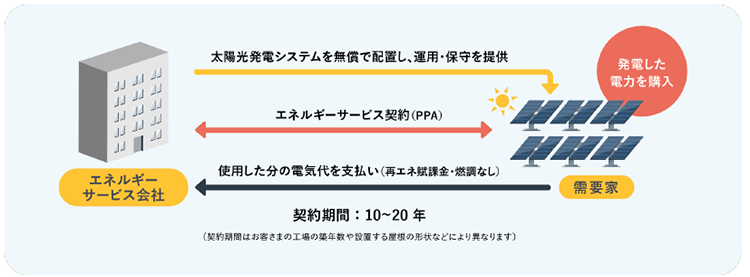

ⅰ)第三者所有モデル(PPAモデル等)の活用

- PPAモデルの概要

太陽光発電設備等の所有者等である発電事業者が、需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該発電事業者の費用により設置し、所有・維持管理等(維持管理を当該需要家が行う場合を含む。)をした上で、当該発電事業者が当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式をいいます。

図4-39 PPAモデルのイメージ

出典:環境省「再エネスタート」サイト

<https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/howto/03/>

- PPAモデルの適用が考えられる分野と施設例

公共施設や地方公共団体が所有する施設において、広く適用していくことが考えられます。

- 事務事業編における展開

PPAモデルでは基本的に初期費用がかからず太陽光発電設備を設置できるため、限られた予算内で太陽光発電設備を設置する公共施設において、PPAモデルの活用を検討することは有効です。ただし、PPA事業者との長期(10~20年間程度)の契約に合わせて、公共施設等に発電設備を設置し続ける必要があるため、当該施設等の利用が長期にわたって変更されることがないか、確認する必要があります。

- 取組の目標の例

取組を効果的に実施するために、取組の目標を設定することが考えられます。取組の目標に用いる指標は、定期的に測定できる指標にすることが望まれます。例えば、PPAモデルにおいては、年度ごとに、生産規模を示す「設備容量(kW)」や生産量を示す「発電電力量(kWh)」を設定することなどが考えられます。

- PPAモデル等に関わる情報源

以下のURLから入手可能です。

● 環境省「PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の手引き(令和5年3月)」

第三者所有モデル(PPA、リース、屋根貸し)を活用した太陽光発電設備の導入について、基礎情報から導入フローまで、事例等を交えて紹介しています。

<https://www.env.go.jp/page_00545.html>

● 環境省「初期投資ゼロでの自家消費型太陽光発電設備の導入について~オンサイトPPAとリース~」

自家消費型の太陽光発電の導入に関する各種手法について紹介しています。

<https://www.env.go.jp/earth/post_93.html>

● 自然エネルギー財団「コーポレートPPA実践ガイドブック」(2020年9月)

コーポレートPPA方式について紹介されています。

<https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20200930.php>

● 自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック第4版」(2021年版)

企業や地方公共団体向けに、自然エネルギーの電力を効率的に調達するための最新情報を紹介しています。

<https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20210113.php>

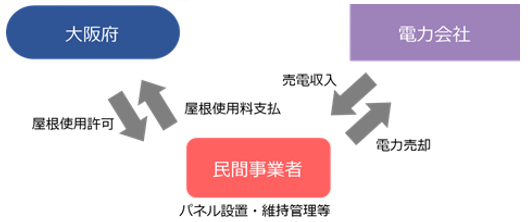

【事例】太陽光発電の導入(大阪府、千葉県 千葉市、静岡県 浜松市) |

大阪府では、府立高等学校や支援学校等の府有施設の屋根において、公募選定した民間事業者による太陽光パネルの設置を促進しています。2016年10月時点で12施設、設備容量で約1,050kWが整備されています。民間事業者は自ら設置した太陽光パネルによって得られた電力を売電して収益を上げ、大阪府は、屋根の使用料等を得つつ初期投資なしで再生可能エネルギーを普及させています。

図4-40 屋根貸しによる太陽光発電事業スキーム 出典:大阪府へのヒアリングにより作成

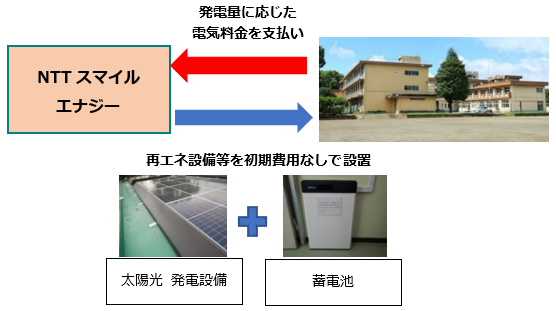

千葉市では、民間企業が初期費用を負担し発電量に応じた電気料金で回収する(電気料金は千葉市が支払う)エネルギーサービス契約により、地方公共団体の初期費用なしで、太陽光発電設備及び蓄電池を避難施設である中学校に導入しています。災害時には、太陽光発電設備及び蓄電池からの電力供給を行うことで、避難所としての機能を維持します。

図4-41 太陽光発電の導入:PPAモデル 出典:一般財団法人環境イノベーション情報機構、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」(令和3年5月) <https://www.eic.or.jp/eic/topics/2021/resi/001/files/3_1.pdf>より

浜松市では、2013年度より市内の小中学校の屋上を活用した民間事業者による「浜松市公共施設太陽光発電事業」を実施しています。再生可能エネルギーの導入に加え、防災機能強化や環境教育の充実なども促進しています。

出典:浜松市「浜松市公共施設太陽光発電事業」 <https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/yanegashi/start.html> |

ⅱ)蓄電池の活用

政府実行計画では、太陽光発電の更なる有効利用のため、蓄電池や燃料電池についても積極的に導入することとされています。蓄電池を活用することで、災害時のレジリエンス強化にも寄与します。

また、地域脱炭素ロードマップにも、重点対策の「屋根置きなど自家消費型の太陽光発電」において、系統制約や土地造成の環境負荷等の課題が小さく、低圧需要では系統電力より安いケースも増えつつあること、余剰が発生すれば域内外で有効利用することも可能であり、蓄エネ設備と組み合わせることで災害時や悪天候時の非常用電源を確保することができることが記載されています。

【コラム】蓄電池の活用について |

蓄電池とは、1回限りではなく、充電を行なうことで電気をたくわえ、くり返し使用することができる電池(二次電池)のことです。出力(発電量)を天候に左右されてしまう太陽光などの再生可能エネルギー発電設備が、需要以上に発電した時、使い切れない電気を蓄電池に貯めておき、必要な時に放電して利用することができます。 蓄電池活用のメリットとしては、災害や電力不足などで停電が発生した場合、蓄電池に電気が貯められていれば自立的に電気をまかなうことができ、非常用電源として使うことができます。また、一斉に電力が消費される昼間の時間帯に、蓄電池に貯めておいた電気を使うようにすれば、電力の消費を抑える「ピークシフト」にも役立てられます。プラグインハイブリッド自動車、電気自動車を購入し、発電した電気を自動車の動力に使うことも可能です。 改定された政府実行計画においても、太陽光発電の更なる有効利用や災害時のレジリエンス強化のため、蓄電池等を積極的に導入することとしています。

図4-42 蓄電池の活用例(例:太陽光発電で発電した再生可能エネルギー電力の充電) 出典:資源エネルギー庁「どうする?ソーラー自家消費相対自由契約」 |

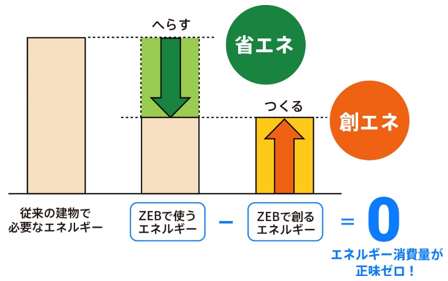

②ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)の実現

「平成30年度ZEBロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」(2019年3月、経済産業省資源エネルギー庁)では、ZEBとは「先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制やパッシブ技術の採用による自然光・風などの積極的な活用、高効率な設備システムの導入等により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー自立度を極力高め、年間のエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物」とされています。なお、上記説明のZEBは「定性的な定義」であり、経済産業省はZEBの実現・普及に向けて、表4-44のようにZEBの定義と判断基準を決めています。

地方公共団体において、政府実行計画や政府実行計画実施要領に準じて、今後の新築事業については原則ZEB Oriented相当以上を目指すとともに『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Readyの基準を満たすことが可能な建築物については、積極的に、より上位のZEB基準を満たすことが望まれます。

また、政府実行計画及び実施要領においては、増改築時にも省エネ性能向上のための措置を講ずるものとし、加えて、建具や設備の改修を含む大規模改修を実施する場合は、省エネ基準に適合する省エネ性能向上のための措置を講ずるものとし、また省エネ基準を超えるZEB等の省エネ性能を満たすことが可能な建築物においては、当該性能を積極的に満たすものとされており、地方公共団体においても、施設の長寿命化等の措置と併せて、②の計画的な省エネ改修の取組として、既存建築物のZEB化を推進することが求められています。

ZEBとは特別な技術ではなく、既存の様々な環境配慮技術を組み合わせることにより実現が期待されるものです。

特に、延床面積10,000㎡以上の建築物(以下「大規模建築物」という。)は、2017年度時点で年間の新築着工に占める割合が棟数ベースで1%程度しかないものの、エネルギー消費量ベースでは36%程度と大きな割合を占めることから、大規模建築物に対してZEB化の推進を図ることの効果は大きいと考えられます。一方で、規模が大きいことによる技術的課題があること等から、通常の建築物と比較して、『ZEB』やNearly ZEB、ZEB Ready等の従来のZEB基準の達成が困難であるため、大規模建築物を対象に、未評価技術の導入を必須としたZEB Orientedという基準が新たに設定されることとなりました40。

環境省HPの「ZEB PORTAL」では、ZEBに関する具体的な事例の紹介や補助事業に関連する情報、上記で紹介した各種ガイドライン・パンフレット等が参照できるよう整理したリンク集等について掲載しているため、参考にしてください。

図4-43 ZEBのイメージ

出典:環境省「ZEB PORTAL」

<https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/index.html>

40経済産業省(2021)「ZEBの更なる普及促進に向けた今後の検討の方向性等について」より

表4-44 ZEBの定義と判断基準

ZEBの種類 |

ZEBの定義 |

ZEBの判断基準(定量的な定義) |

|---|---|---|

『ZEB』 |

年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロ又はマイナスの建築物 |

以下の①~②の全てに適合した建築物 ①再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量を削減 ②再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量を削減 |

Nearly ZEB |

『ZEB』に限りなく近い建築物として、ZEB Readyの要件を満たしつつ、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費量をゼロに近付けた建築物 |

以下の①~②の全てに適合した建築物 ①再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量を削減 ②再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上100%未満の一次エネルギー消費量を削減 |

ZEB Ready |

『ZEB』を見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた建築物 |

以下の①~②の全てに適合した建築物 ①再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー量を削減 ②再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から50%以上75%未満の一次エネルギー消費量を削減 |

ZEB Oriented |

ZEB Readyを見据えた建築物として、外皮の高性能化及び高効率な省エネルギー設備に加え、更なる省エネルギーの実現に向けた措置を講じた建築物 |

以下の要件に適合した、延床面積が10,000m2以上の建築物

【事務所等、学校等、工場等】 |

出典:経済産業省(2019)「ZEBロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」より作成

<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/index02.html>

【コラム】ZEBの導入促進のための各種支援策について |

ZEBの導入を促進するため、(一社)環境共創イニシアチブのHPにおいて、設計実務者向けやビルオーナーに向けた各種資料が公開されています。 例えば、「ZEB設計ガイドライン(中規模事務所編・小規模事務所編)」(2018年4月10日公開、ZEBロードマップフォローアップ委員会編著)においては、ZEB Readyの実現に向けた解説・支援を目的として建築に関わる事業者や設計者、施工者等に向けて作成されました。加えて、「ZEB設計ガイドライン(病院編・学校編)」(2018年4月10日・2019年3月25日公開、ZEBロードマップフォローアップ委員会編著)が公表され、ZEBの実現に向けた設計の考え方、要素技術の解説を目的とし、豊富な事例・ケーススタディが盛り込まれています。 その他にも「ZEBのすすめ(事務所編)」(2018年4月10日公開、ZEBロードマップフォローアップ委員会編著)等も公開されており、この中で建築主は、建築計画の段階からどの段階のZEBを目指すべきか、その実現のためにどのような技術を盛り込むべきかなど、関係者と十分に協議・相談することが必要であるとしています。地方公共団体においても、事前に把握している建築計画については、ZEB化の可能性について営繕部局や財政部局と十分に協議しておくことが望まれます。 一方で、ZEBロードマップフォローアップ委員会が2021年4月に公表した「ZEBの更なる普及促進に向けた今後の検討の方向性等について」において、公共建築物の導入件数は増加しているものの、実行計画にZEBを明記している自治体や公共建築物のZEB化を検討・導入している自治体の割合は必ずしも多くないため、ZEB化を実行計画等に位置付けている地方公共団体については、「ZEBプランナー」が具体的なZEB化の提案を行えるよう、当該地方公共団体の情報をまとめた一覧をZEBプランナーに提供していく予定であると公表しており、今後、地方公共団体におけるZEB化の導入・推進が期待されています。(「ZEBプランナー」とは、「ZEB設計ガイドライン」や自社が保有する「ZEBや省エネ建築物を設計するための技術や設計知見」を活用して、一般に向けて広くZEB実現に向けた相談窓口を有して業務支援を行い、その活動を公表する事業者と定められており、ZEB導入を検討するオーナーやテナントに対して、ZEB実現に向けたプランニングを実施しています。)

出典:(一社)環境共創イニシアチブ「ZEB設計ガイドライン/パンフレット公開について」 <https://sii.or.jp/zeb/zeb_guideline.html> (一社)環境共創イニシアチブ「ZEBプランナーとは」 <https://sii.or.jp/zeb03/planner/> 経済産業省「ZEBの更なる普及促進に向けた今後の検討の方向性等について」 <https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/pdf/20210426.pdf> |

【事例】公共施設のZEB化(福岡県 久留米市、愛媛県 松野町) |

福岡県久留米市は2020年、国内初である既存公共施設(環境部庁舎)の改修による『ZEB』(省エネルギーと再生可能エネルギーで消費エネルギーを100%以上削減)の認証を取得しています。 久留米市による取組の特徴として、環境政策部局と施設管理部局の積極的な連携が挙げられます。特に、改修の計画段階から関連部局間の連携により、複数の対象施設について一括してZEB化可能性調査を実施しました。こうすることにより、単体設備の改修のみではなく、総合的なエネルギー消費量の削減の検討を実現しています。

図4-44 既築の公共施設のZEB化(ZEBの分類:『ZEB』)

愛媛県松野町では、Nearly-ZEB(省エネルギーと再生可能エネルギーで消費エネルギーを75%以上削減)に対応した新庁舎が建築されました。  図4-45 新築の公共施設のZEB化(ZEBの分類:Nearly-ZEB) 出典:環境省ZEB PORTAL(ゼブ・ポータル)事例紹介トップ |

③計画的な省エネ改修の実施

地球温暖化対策計画に記載されている国の施策においては、ZEBの実現と並んで、計画的な省エネ改修の実施についても公共建築物における率先的な取組が求められています。政府実行計画等においては、増改築時にも省エネ性能向上のための措置を講ずるものとし、加えて建具や設備の改修を含む大規模改修を実施する際は、建築物省エネ法に定める省エネ基準に適合する省エネ性能向上のための措置を講ずるものとされています。また、省エネ基準を超えるZEB等の省エネ性能を満たすことが可能な建築物においては、当該性能を積極的に満たすものとするほか、内装改修のみを予定しているような場合でも、内装改修と併せて、省エネ性能向上のための措置の実施について検討し、可能な限り実施するなど、計画的な省エネ改修の取組を進めることが示されています。

地方公共団体においても既存建築物の計画的な省エネ改修に向けた取組を推進することが求められており、工事の大小を問わず機会をとらえて積極的に省エネ性能向上を図ることが重要となります。

④LED照明の導入

事務事業編の対象となる建築物におけるLED照明の導入は、積極的に進めることが求められています。

地球温暖化対策計画においては、「LED等の高効率照明について2030年までにストックで100%普及することを目指す」とされており、政府実行計画では、「既存設備を含めた政府全体のLED照明の導入割合を2030年度までに100%とする。また、原則として調光システムを併せて導入し、適切に照度調整を行う」とされています41。

また、グリーン購入法においても、LED照明については、省エネ法トップランナー制度より高いエネルギー効率の基準が定められています。

各地方公共団体の施設等において省エネルギー設備等を導入する際に、調達価格の低減という観点から、一括調達を行うことによりスケールメリットに伴う低コスト化を行うことが考えられます。例えば、複数施設又は街路灯等においてLED照明を導入しようとする際に、可能な限りまとめて同時期に発注する、といった取組が考えられます。

41政府実行計画におけるLED照明の導入目標は、延床面積に関わらず全ての施設が対象となり、同じ敷地内であれば、施設の屋外照明等も対象となります。なお、非常時のみに点灯する非常灯については、LED化の効果が少ないことから、対象とする必要はないとされています。

⑤省エネルギー設備のリース

省エネルギー設備等の導入の際に、初期段階において多額の投資を行い、ランニングコストを支払い続けるよりも、リースという形にすることにより、支出の平準化や、リース契約に保守・管理を含めることにより、充実したサービスの享受などのメリットが考えられます。

リースについてもESCO事業と同様、長期継続契約を活用する場合には、地方自治法施行令第167条の17の要件を満たし、かつ、条例で定めることが必要となります。

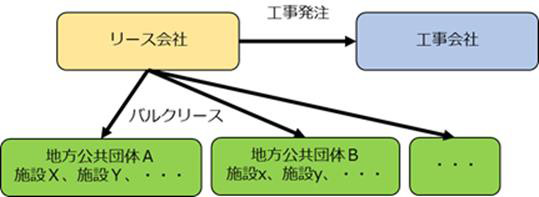

【コラム】一括調達とリースを組み合わせた「バルクリース」 |

一括調達とリースを組み合わせたものとして、以下のような方法も考えられます。 高効率な省エネルギー設備への改修は、長期的には経済的メリットが見込めるものの、初期投資コストが高いことで導入が進まないという課題もあります。このような課題の解決策として、リース手法を用いて複数施設を一括で改修し、初期投資コストを低減しつつコストメリットを享受する方式があり、それをバルクリースと呼びます。これはある程度の規模を有する地方公共団体にとってはメリットがあります。 また、例えば、図4-46に示すように都道府県レベルの地方公共団体が、属する市町村レベルの地方公共団体に声掛けして実施するという可能性もあります。

図4-46 「バルクリース」のイメージ |

⑥BEMS(Building Energy Management System)の導入

地球温暖化対策計画においては、「建築物全体での徹底した省エネルギー・省CO2を促進するため、エネルギーの使用状況を表示し、照明や空調等の機器・設備について、最適な運転の支援を行うビルのエネルギー管理システム(BEMS)を2030年までに約半数の建築物に導入する。また、BEMSから得られるエネルギー消費データを利活用することにより、建築物におけるより効率的なエネルギー管理を促進する。」とされています。

建築物において、より徹底した省エネルギー対策を進めるためには、用途別・設備別でエネルギーの使用状況を見える化(計測・表示)し、機器・設備について最適な運転を行うことが必要となります。また、エネルギー消費データを利活用することにより、より効率的な運用対策を行うことも可能となります。

⑦未利用・再生可能エネルギーの活用

未利用・再生可能エネルギーも、地方公共団体の施設の計画・改修時等において積極的に導入を検討すべき措置です。各施設の立地・規模等に応じて適宜措置を抽出することが考えられます。

- 未利用エネルギー

未利用エネルギーとは、工場などからの排熱や、温度差エネルギー(夏は大気よりも冷たく、冬は大気よりも暖かい)である地中熱、河川水、下水など、今まで利用されていなかったエネルギーの総称で、CO2排出量削減、エネルギー消費量削減効果が期待できます。

- 再生可能エネルギー

再生可能エネルギーは、エネルギー資源を繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となるCO2をほとんど排出しない優れたエネルギーで、具体的には太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスが「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)」(エネルギー供給構造高度化法)に規定されています。

【事例】再生可能エネルギー熱の導入(北海道 美幌町、山梨県 甲府市、東京都 中野区) |

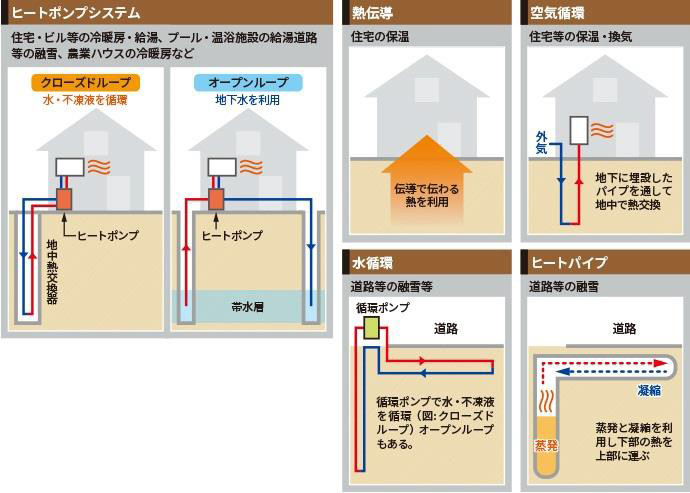

未利用熱の利用という観点では、太陽熱や地中熱などの再生可能エネルギー熱の活用も想定されます。例えば、環境省では地下水・地盤環境の保全に留意しつつ、地中熱利用の一層の普及・拡大を図るため「地中熱利用にあたってのガイドライン改訂増補版」(平成30年3月)(報道発表 https://www.env.go.jp/press/105282.html)を作成しています。 北海道美幌町では公共施設(町民会館)への地中熱ヒートポンプシステムを導入しています。冷暖房需要の高い施設への地中熱ヒートポンプの導入により、施設の脱炭素化と同時に、省エネルギーの導入効果によるエネルギーコストの削減や施設利用者の快適性向上が期待できます。

図4-47 再生可能エネルギー熱の導入:地中熱 出典:環境省「エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集(2020年度)」 <https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/case/pdf/2020/enetoku_jirei2020.pdf> 環境省HP「地中熱関係地中熱とは」 <https://www.env.go.jp/water/jiban/post_117.html>

その他、太陽熱や下水熱等の利用も想定されます。山梨県甲府市では福祉施設へ太陽熱利用給湯設備を導入しています。公共施設の中でも給湯需要が高いことが想定される病院や高齢者福祉施設等において、太陽熱利用設備の導入を通じて、設備の脱炭素化やエネルギーコストの削減等が実現可能となります。

図4-48 再生可能エネルギー熱の導入:太陽熱 出典:環境省「エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集(2020年度)」 <https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/case/pdf/2020/enetoku_jirei2020.pdf> 一般社団法人ソーラーシステム研究会「太陽熱を学ぶ」 <https://www.ssda.or.jp/energy/kind/>

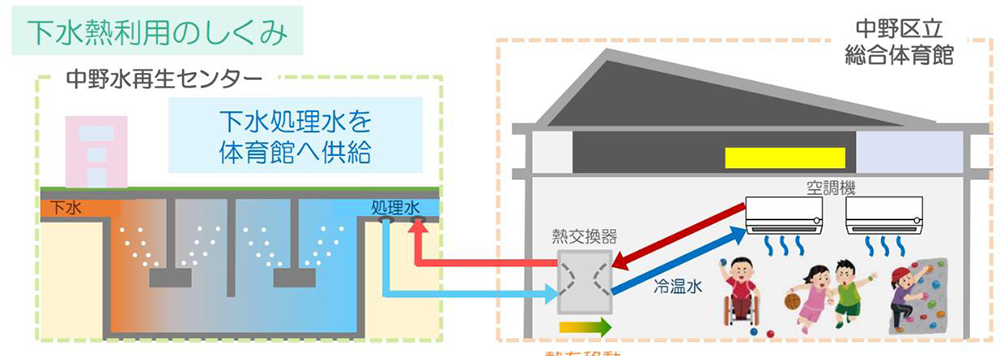

東京都中野区では区立体育館への下水熱利用設備(空調)を導入しています。下水熱を活用することにより、施設の脱炭素化と同時に、省エネ効果によるエネルギーコストの削減や施設利用者の快適性向上が期待できる。さらに、複数の公共施設で下水熱を面的に活用すること等も可能です。

図4-49 再生可能エネルギー熱の導入:下水熱 出典:国土交通省「令和3年度(第14回)「国土交通大臣賞(循環のみち下水道賞)」イノベーション部門資料」 <https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001423711.pdf> 「下水熱利用に係る取組事例集」 |

<措置の目標の例>

措置を効果的に実施するために、措置の目標を設定することが考えられます。措置の目標に用いる指標は、定期的に測定できる指標にすることが望まれます。例として、表4-45に示します。

表4-45 建築物の措置と措置の目標の例

措置 |

措置の目標の例 |

|---|---|

①太陽光発電の最大限の導入 |

太陽光発電設備の設置が可能な建築物(敷地を含む)への設置割合 |

②ZEBの実現 ※新築事業については原則ZEB Oriented 相当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready相当となることを目指すこととする。 |

新築事業に占めるZEB Ready以上の省エネ性能を満たす割合 |

③計画的な省エネ改修の実施 ※増改築のみならず大規模改修時においても、建築物省エネ法に定める省エネ基準に適合する省エネ性能向上のための措置を講ずる。 |

省エネ基準に適合する省エネ改修がなされた庁舎の割合 |

④LED照明の導入 ※既存設備を含めた全体のLED照明の導入割合を2030年度までに100%とする。また、原則として調光システム(タイムスケジュール制御、明るさセンサによる一定照度制御、在/不在調光制御等)を併せて導入し、適切に照度調整を行うこととする。 |

LED照明の導入割合 |

⑤BEMSの導入 |

― |

⑥未利用・再生可能エネルギーの活用 |

再生可能エネルギー設備導入容量 |

2)民間事業者等の活用

民間事業者等の活用による措置としては、以降に示すものが考えられます。こちらも各地方公共団体の実情に応じて適宜導入を検討することが期待されます。

<重要となる基本的な措置の例>

①コミッショニングの実施

コミッショニングとは、建築設備の実際の性能を確認し、本来の性能を実現するために行うプロセスです。コミッショニングの対象としては、新築建築物と既存建築物があり、それぞれの特性を踏まえた上で、各施設の実情に応じて導入を検討することが重要です。近年、公共建築物でもコミッショニングを実施した例が出てきています。

コミッショニングの種類

Ⅰ.新築建築物のコミッショニングは、計画段階においては設計者の設計業務や設計図書を検証し、また、施工段階では施工者が行う施工業務や設備品質を検証し、必要に応じて性能試験を実施することで確実な要求性能の実現を図るプロセスです。

Ⅱ.既設建築物のコミッショニングは、運用段階及び改修の段階で現状の運用性能を検証・分析し、必要な調整や改修等を提案し、より適切で地球温暖化対策に配慮した運営を実現するプロセスです。

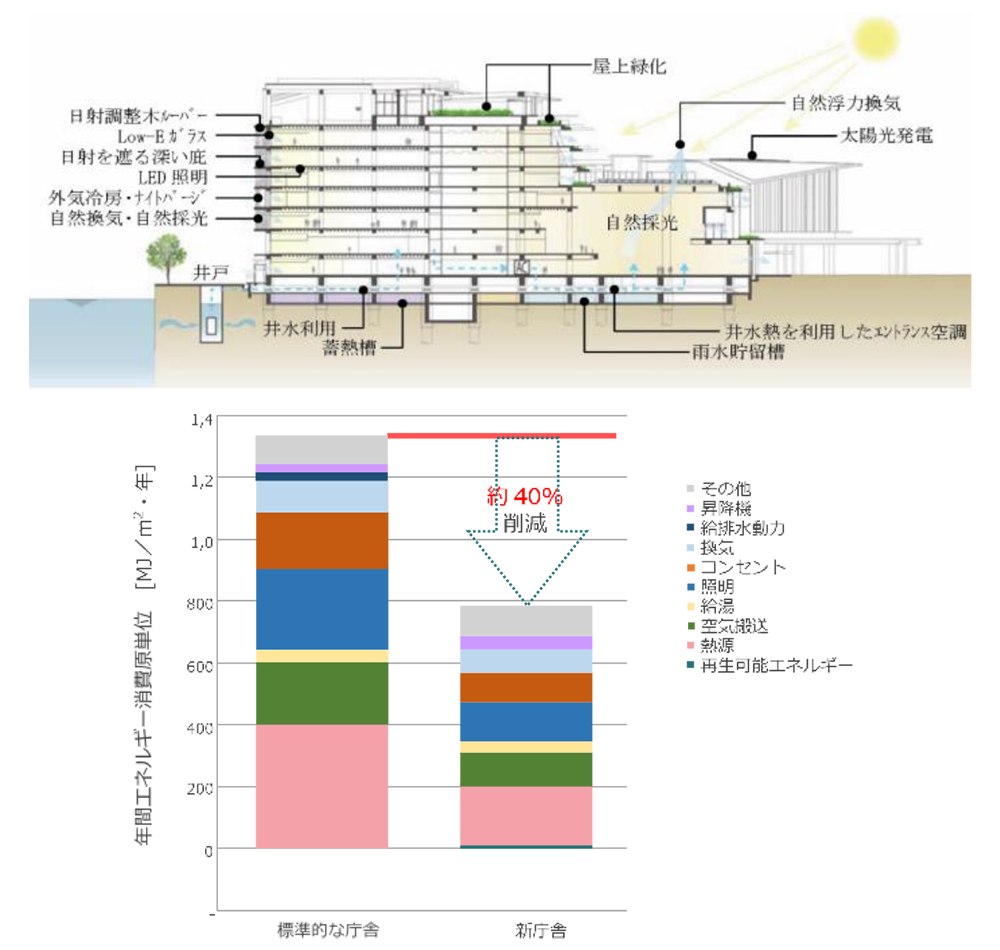

【事例】庁舎へのコミッショニングの適用(長崎県) |

長崎県新庁舎は、国内の官公庁舎において、設計段階からコミッショニングを適用した初の事例です。先導的な環境配慮の措置の推進に当たり、「省エネルギーの実現」と「快適な執務環境の確保」の両立を図るため、両者に大きく関連する熱源・空調設備を主たる対象として、建築設備の企画・設計段階からコミッショニングを実施しました。 コミッショニングの主たる対象である熱源システムは、方式決定後に年間シミュレーションを実施して時刻別の運転状況を予測し、また、空調・換気その他の設備については、採用する省エネルギー技術ごとにエネルギー消費量の削減効果を算出しています。 最終的な新庁舎の年間一次エネルギー消費原単位の試算値は、標準的な庁舎に対して性能目標である40%削減を達成可能な結果となっています。

図4-50 新庁舎に採用した省エネルギー技術とエネルギー消費原単位 出典:長崎県「新庁舎のコミッショニングについて」 <https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/keiji/gijutuhappyo/h26/2014.04.pdf> |

②省エネルギーのための運用改善

省エネルギーのための運用改善は、建築物の運用実情に詳しい設備管理受託者等が主体となって実施する省エネルギー推進活動で、建築物の負荷(エネルギー消費)特性や建築設備の使用や運用状況等に合わせた改善を行い、地球温暖化対策に寄与する手法です。

ただし、設備管理受託者だけでは継続的に実践できない場合もありますので、運用改善の体制などは施設の実情に応じて検討する必要があります(「5-2.個別措置のPDCA」参照)。

運用改善のメニューなどは、一般財団法人省エネルギーセンターでも、「省エネチューニング」としてガイドブックやマニュアルを公開しています。

運用改善を徹底的に行うことで、今後どのような更新・改修を行わなければならないか把握できるようになります。既存の設備機器やシステムに、不足している機能はないのか、どのような仕様や機能であれば使い勝手がよくなるのかなどを把握し、次のステップに進めるようになります。設備機器の性能は、製造会社の努力により日々向上しています。最近では、素人にも分かりやすく工夫された商品展示会や説明会などが定期的に開催されています。契約している施設管理受託者がいれば、自団体の実情を鑑みながら更新・改修等の相談に応じてくれることもありますので、積極的な情報入手を検討することが望まれます。

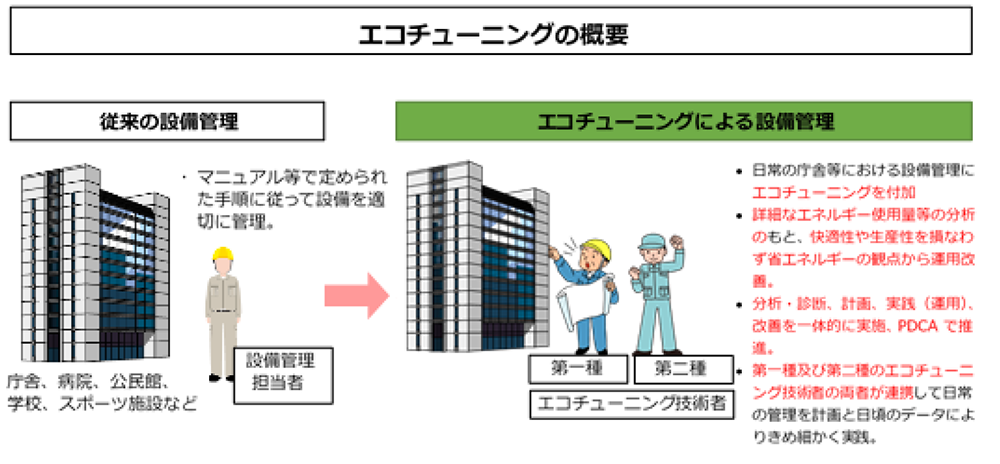

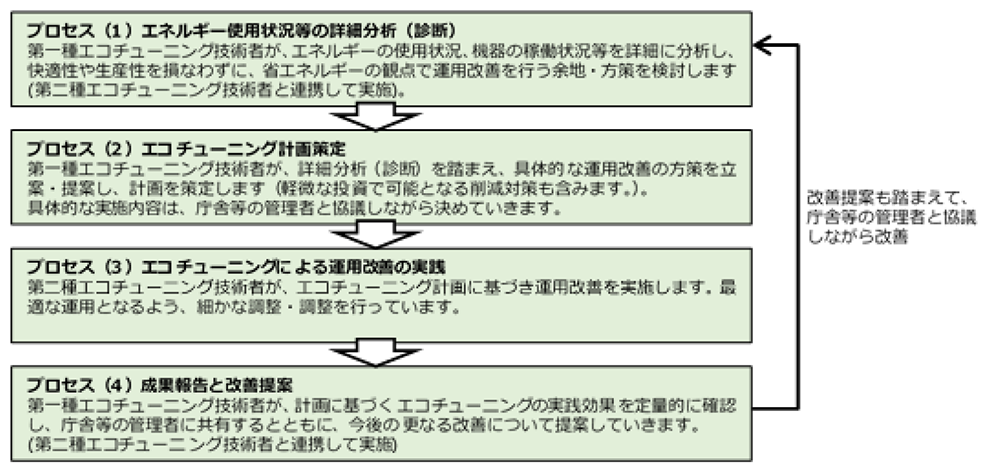

なお、環境省が推進しているエコチューニングは、これまでの一過性の省エネ診断や運用改善とは異なり、省エネ診断から実践計画の立案、実践及び指導を日常の庁舎管理に取り入れながら一体的に実施するものです。

各地方公共団体の実情に応じた手法の導入を検討することが望まれます。

【コラム】省エネチューニング |

一般財団法人省エネルギーセンターでは、省エネチューニングの体系化や改善の進め方、手法の選定方法、手法ごとの概要と事例を取りまとめた「省エネチューニングガイドブック」を公開しています。また、この手法が各ビルの現場で有効に活用されるために、省エネチューニング手法の実施手順を明らかにした「省エネチューニングマニュアル」も公開しています。ガイドブックはビルのエネルギー管理者に省エネチューニング手法の活用を促す手引書であり、マニュアルは現場の実務を担うビル管理者を対象として、実践的な手順が手法ごとに説明されています。 |

3)地方公共団体独自の制度等の導入

「4-4-2.分野共通(基盤的な取組)」において「環境マネジメントシステム」を取り上げましたが、この他に、以下に示すような地方公共団体独自の制度等を導入することも考えられます。

<重要となる基本的な措置の例>

①環境配慮指針の策定

公共建築物の省エネルギー性能や環境性能確保は、事業の計画段階など当初から決めておくことで効果的・効率的に実行されます。

整備する公共建築物に求められる環境配慮の水準を定めることにより、新築時の環境性能を確保することができます。

【事例】公共建築物における環境配慮基準(神奈川県 横浜市) |

横浜市では、新築する公共建築物の省エネルギー性能や環境性能について、「公共建築物における環境配慮基準(2014年12月)」を制定しています(2016年4月に改正)。公共建築物における環境配慮基準は、2015年4月1日以降に新築の設計を行うものから適用されており、建築物の規模に応じて、以下のような基準が設けられています。

大規模(概ね10,000m2以上)で不特定多数の市民が利用する施設 ①「建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)※1」にて「☆☆☆☆」となること。 ②「横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE 横浜)※2」にて「Sランク」となること。

①「建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)」にて「☆☆☆」となること。 ②「横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE 横浜)」にて「Aランク」となること(増築の場合、工場、倉庫等、特殊な機能を有する公共建築物は対象外としている。)。

※1:BELSは「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(平成28年3月11日国土交通省告示第489号)に基づくに基づく建築物の省エネルギー性能を評価・表示する制度で、環境配慮の基準ではその評価指標により省エネルギー性能を評価。 ※2:CASBEEは「建築環境総合性能評価システム」(2001年国土交通省)で、建築物の環境性能を評価・格付けする手法である。CASBEE 横浜「横浜市建築物環境配慮制度」は同制度の横浜市版として導入されたもので、指標に基づき環境性能を評価。

|

②施設運用指針の策定

事務事業編の対象となる施設の運用指針については、個別の用途ごと(あるいは個別の施設ごと)に定めることが、より効果的と考えられます。

【コラム】エコチューニング |

「エコチューニング」とは、脱炭素社会の実現に向けて、業務用等の建築物から排出される温室効果ガスを削減するため、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・システムの適切な運用改善等を行うことをいいます。 「エコチューニングにおける運用改善」とは、エネルギーの使用状況等を詳細に分析し、軽微な投資で可能となる削減対策も含め、設備機器・システムを適切に運用することにより温室効果ガスの排出削減等を行うことをいいます。 主に業務用等建築物の施設管理業務を行うビルメンテナンス業者が実施し、日頃の庁舎管理においてエコチューニングを付加することにより光熱水費や温室効果ガスの削減につなげられます。 なお、エコチューニングを実践できる技術を有することを証明する資格認定制度が設けられています。エコチューニング認定制度の詳細は、エコチューニング推進センターのホームページを参照してください。<https://eco-tuning.j-bma.or.jp/>

図4-51 エコチューニングの概要

図4-52 エコチューニングの実施手順(例) 出典:エコチューニング推進センター提供資料より作成 |

4-4-4.公有地

地方公共団体の脱炭素化を促進するための措置として、公有地の活用が考えられます。公有地への再生可能エネルギー設備の積極的な導入により、地域の脱炭素化に貢献することが望まれます。

<地域脱炭素ロードマップの内容>

2021年6月9日に取りまとめが行われた地域脱炭素ロードマップにおいては、公有地内の低未利用地を有効活用するために、地球温暖化対策法上の促進区域の設定等を通じて、地域共生・裨益型の再エネを促進していくことが位置付けられています。

(1)措置の対象について

措置の対象としては、公用車用の駐車場や洪水を防ぐために設置された調整池、廃棄物を埋め立てて処分するための最終処分場など、あらゆる公有地が対象となりえます。

(2)重要となる基本的措置と措置の目標の例

重要となる基本的措置としては、公有地への太陽光発電設備等の再生可能エネルギー設備の導入が想定されます。政府実行計画において、政府が保有する既存の庁舎等の建築物及び土地については、その性質上適しない場合を除き、太陽光発電設備の設置可能性について検討を行い、太陽光発電設備を最大限設置することを徹底するとされていることから、公有地においても、設置可能な土地に可能な限り再生可能エネルギー設備を導入していくことが求められます。(詳細は4-4-3.(2)を参照。)

【コラム】駐車場への太陽光発電設備の導入(ソーラーカーポート) |

建物屋根上だけでは十分な再生可能エネルギー電力を得られない場合の案として、駐車場に設置できるソーラーカーポートに注目が集まっています。 ソーラーカーポートとは、駐車場の駐車スペースを確保したまま、駐車場の上部空間を利用して太陽光発電設備を設置する仕組みです。駐車場屋根として太陽光発電パネルを用いる太陽光発電一体型、屋根上に太陽光発電パネルを設置する太陽光発電搭載型があります。 導入に当たってのメリットとしては、土地の有効活用が可能であること、需要施設の敷地内に発電適地として確保しやすいこと等が挙げられる一方、留意点としては、ソーラーカーポートは建築基準法上の「建築物」に該当するため、建築基準法に則った設計・施工・監理が必要である点が挙げられます。  図4-53 ソーラーカーポートの導入事例 出典:環境省「ソーラーカーポートの導入について」 |

【事例】未利用地への太陽光発電設備の導入(調整池・最終処分場) |

埼玉県所沢市は、2014年に「マチごとエコタウン所沢」を策定するなど、再生可能エネルギーに関する取組に取り組んできました。 2013年度には最終処分場に、2016年度には調整池にそれぞれメガソーラーを設置。2018年度には、市域への再生可能エネルギーの普及や持続可能な社会の実現を目指して、地域新電力(市が51%出資)を設立しています。

図4-54 調整池・最終処分場への導入事例 出典:所沢市「マチごとエコタウン所沢」 <https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ecotown/machi_eco_kouhyou.html> |

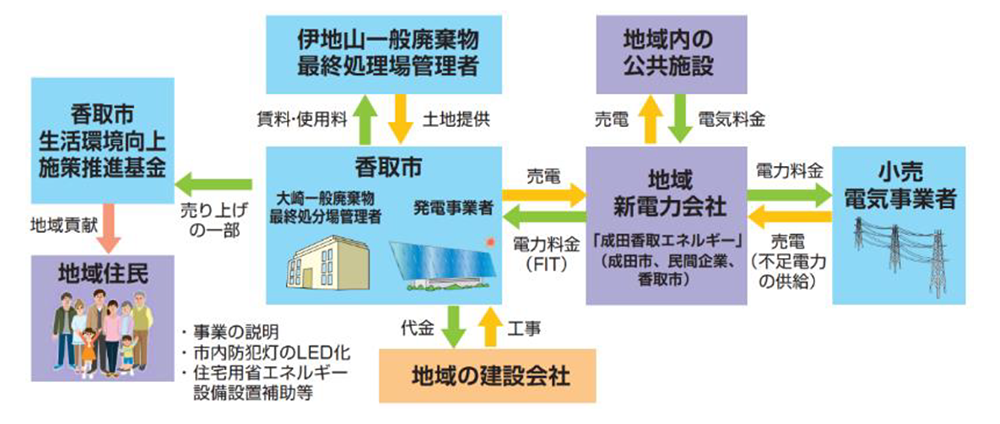

【事例】廃棄物処分場への太陽光発電の導入(千葉県 香取市) |

廃棄物最終処分場は、埋立終了後維持管理を継続する必要があり、廃棄物の自重による沈下等もあることから、用途が限定されており、有効活用が課題となっています。 今後も埋立が終了する処分場の増加が予想され、処分場における太陽光発電の導入は非常に大きい可能性を持っていることが見込まれています。こうした状況を踏まえて、環境省では「廃棄物最終処分場等における太陽光発電の導入・運用ガイドライン」及び「処分場への太陽光発電の導入事例集」を作成し、廃棄物最終処分場への太陽光発電の導入を支援しています。 千葉県香取市では、未利用市有地である一般廃棄物処分場を活用して、市が主導して太陽光発電設備を導入しました。香取市も出資する地域新電力会社への売電や、売電収入の一部を基金へ拠出することにより、地域に貢献する施設となっています。

図4-55 伊地山太陽光発電所・大崎太陽光発電所(千葉県香取市)のスキーム図 出典:環境省「処分場への太陽光発電の導入事例集」 <https://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline/4taiyoukoujireisyu.pdf> 「廃棄物最終処分場等における太陽光発電の導入・運用ガイドライン」 <https://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline/3taiyoukou_guideline.pdf> |