- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

5.事務事業編のDo

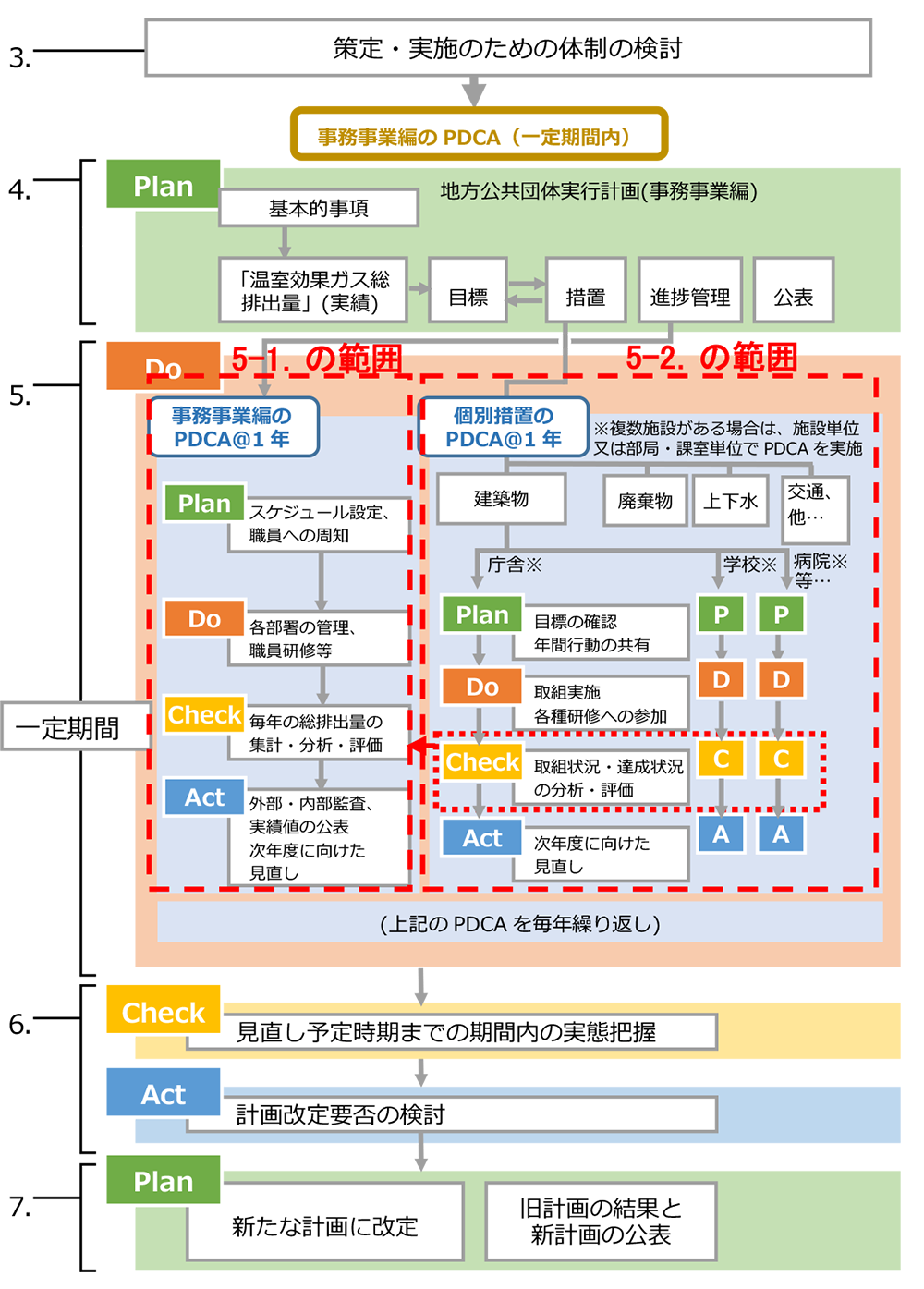

事務事業編のDoのステージにおいては、毎年定期的に取組を実施し、進捗状況の評価・分析を行います。

毎年行う取組は、見直し予定時期までの一定期間内における事務事業編のPDCAとして実施すべき内容と、個別措置のPDCAとして実施すべき内容に分けられます。

前述の事務事業編の毎年のPDCAについては「5-1.事務事業編の毎年のPDCA」、個別措置のPDCAについては「5-2.個別措置のPDCA」で述べます。

左側の数字は、本マニュアルの章番号に対応しています。

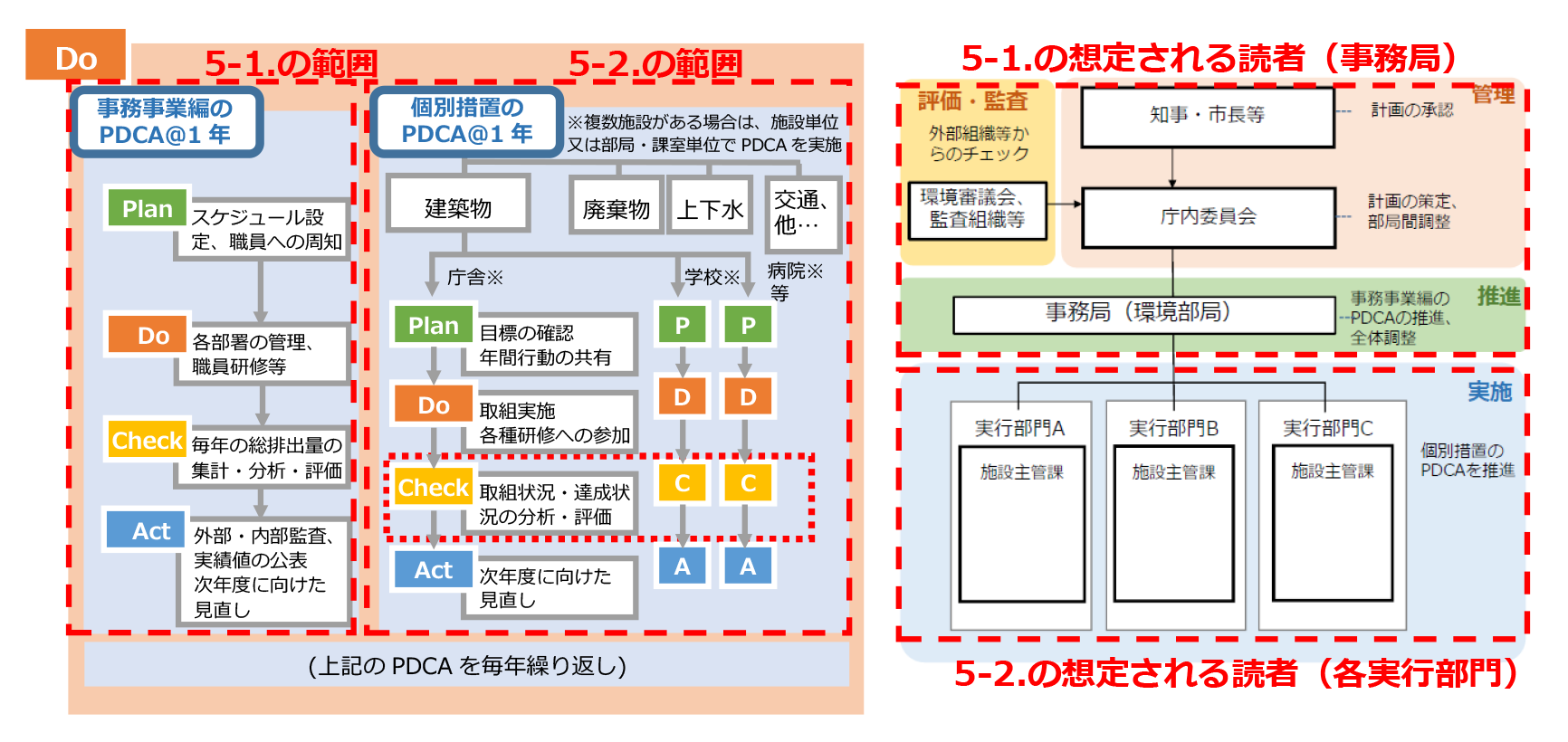

事務事業編のDoとは、毎年定期的に取組を実施し、進捗状況の評価・分析を行うことであり、事務事業編の1年サイクルのPDCA(事務局が実施)と、個別措置の1年サイクルのPDCA(各実行部門が実施)に分けられます。

本章では、地方公共団体の各担当部局・課室が、該当する箇所を参照しやすいように、「5-1.事務事業編の毎年のPDCA」において事務事業編の1年サイクルのPDCA(すなわち事務局が参照する節)、 「5-2.個別措置のPDCA」を個別措置の1年サイクルのPDCA(すなわち各実行部門が参照する節)に分けて説明します。また、「5-2.個別措置のPDCA」については、建築物を例に記載していますが、一般廃棄物処理事業や水道事業、下水道事業、公営交通等においても共通する内容となっています。

図5-1 事務事業編のDoにおける範囲と想定される読者

5-1.事務事業編の毎年のPDCA

5-1-1.Plan:スケジュールの設定と職員への周知

事務局として年間を通じて実施する取組のスケジュールを設定するとともに、その内容を職員へ周知させます。スケジュールの設定に当たっては、個別措置を実施する実行部門のスケジュールとも十分に調整を図り、双方の連携の下で進めることが重要です。

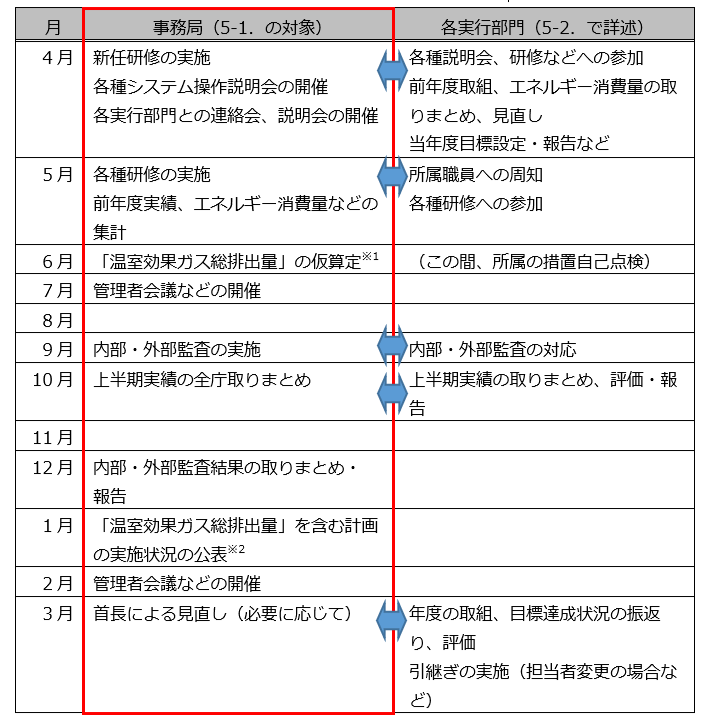

事務局として年間に実施すべきことは、例えば、表5-1に挙げられた事項です。これらを、実行部門との連携に留意して具体的にどの時期に実施するか検討し、年間スケジュールを設定するとともに、各実行部門と共有することが必要です。標準的な年間スケジュールの例を表5-2に示します。

表5-1 事務事業編の1年サイクルのPDCA

ステージ |

取組内容 |

|---|---|

Plan |

・スケジュールの設定 ・職員への周知(各実行部門への説明会の実施等) |

Do |

・各部局・課室の管理 ・研修等の開催(システム操作説明会などの企画・開催、管理者などによる会議の定期的開催) |

Check |

・活動実績、「温室効果ガス総排出量」等の集計 ・取組の分析・評価 ・内部・外部監査の実施 |

Act |

・各地方公共団体の首長等への報告、公表 ・次年度の取組の見直し |

表5-2 標準的な年間スケジュールの例

※1:前年度に告示された電気の排出係数を使用します。

※2:当該年度に告示された電気の排出係数を使用します。

5-1-2.Do:各部局・課室の取組の進捗状況の管理、研修等の開催

当初の計画に併せて各部局・課室に取組を推進してもらうため、適宜進捗を管理して仕組みを構築することが重要になります。例えば、各実行部門の施設主管課の責任者を集めた会議、施設管理担当者を集めた会議などを定期的に開催することにより、取組の進捗や状況を適宜把握するとともに、各実行部門の意欲を高めていくことが効果的です。

また、個々の取組を自発的に推進するためには、職員意識の啓発が不可欠です。初心者でも理解しやすいよう、わかりやすく伝える工夫をしていくこと、会議や研修等のテーマごとにスケジュールや参加者の属性を適切に設定するとともに、出先機関等も含め、極力庁内の全員が参加できるような周知方法を工夫していくことが望まれます。職員意識の啓発に関する具体的な実施手法及び内容の例については、「4-4-2.分野共通(基盤的な取組)」に記載しています。

さらに、データ整理に係るシステムが構築されている場合には、新たに配属された職員が対応できるよう、システムの使い方に関する説明会を定期的に開催することが効果的です。研修や説明会の際には、参加者へのアンケートにより、その満足度や効果を測り、次年度の見直しのための材料として活用することも考えられます。

【事例】庁舎施設管理研修の実施(宮城県 仙台市) |

仙台市では、環境局が主催する庁舎施設管理研修を概ね年1回開催し、各施設の施設主管課、指定管理者及び委託業者等、公共施設の運営管理に携わる関係者の環境負荷低減に関する知識や技能の向上を図っています。 研修内容は毎年変更しており、講師は環境局や他部局の職員が務める場合と、外部講師を招く場合があります。 また、参加者から寄せられた研修内容への要望も反映しながら効果的な研修になるよう工夫しています。

仙台市市有建築物低炭素化整備指針について

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)の管理について |

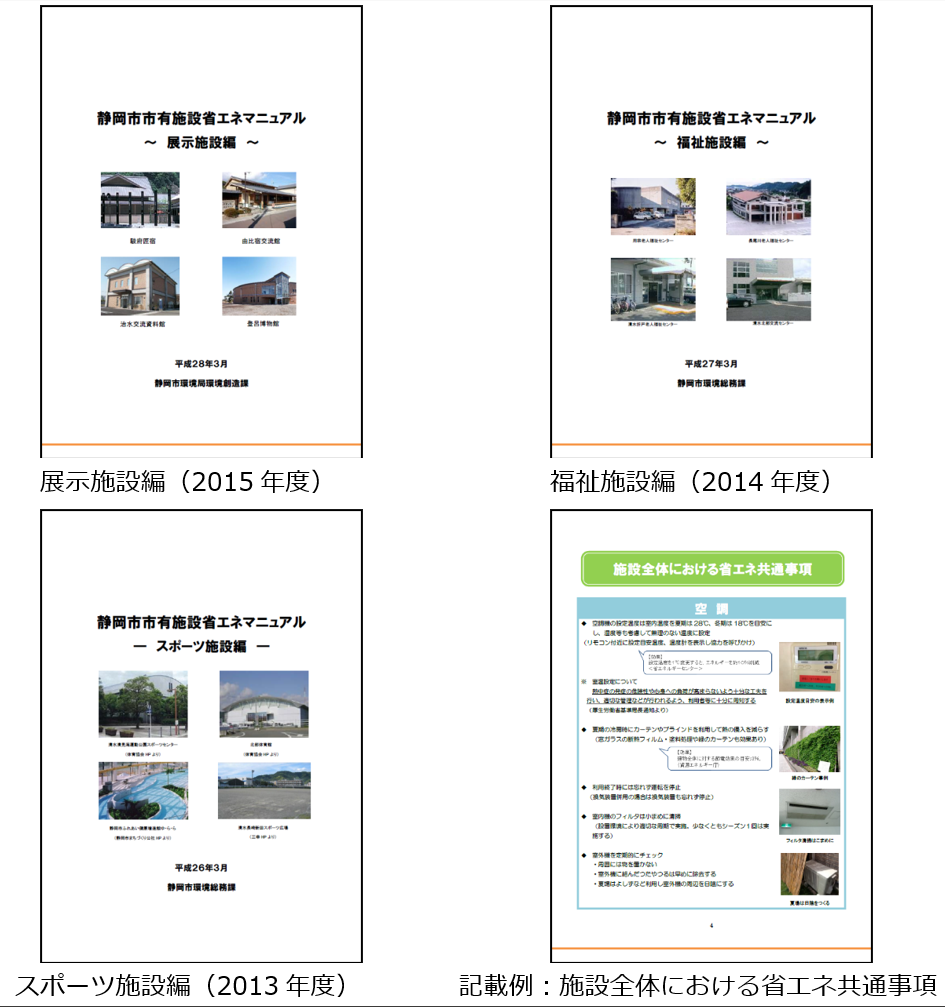

【事例】施設分類別省エネルギー対策マニュアルの作成(静岡県 静岡市) |

静岡市では、市長部局を対象とした管理標準を省エネ法に基づいて作成していることに加えて、全施設を用途別の10カテゴリーに分類し、現場の担当者向けに分りやすくした施設分類別省エネルギー対策マニュアルを作成しています。当該マニュアルは、省エネ診断をする専門業者と共同で2013年度から順次作成しており、施設の特徴や利用目的に応じた効果的な省エネルギー対策について記載されています。

図5-2 静岡市市有施設省エネマニュアル |

5-1-3.Check:集計、分析・評価、監査の実施

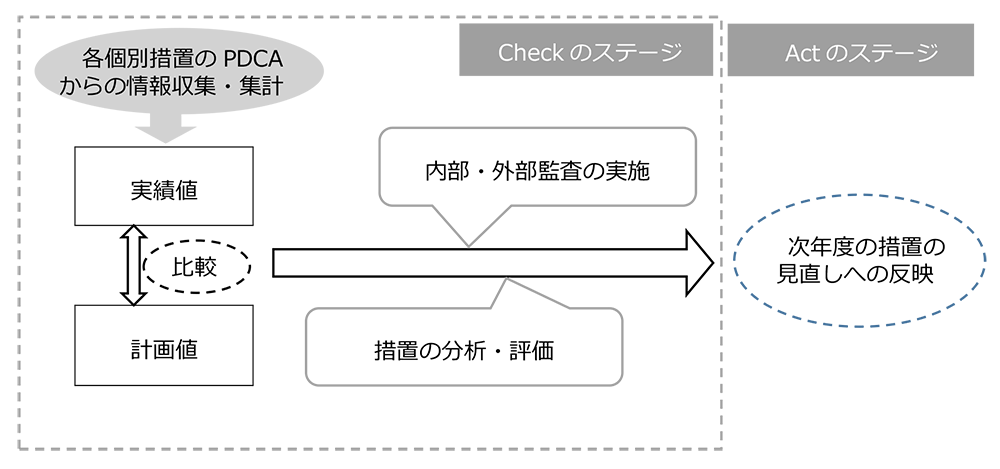

図5-3に示すように各個別措置のPDCAからの情報収集、集計値の算定、実績値と目標値との比較などによる措置の分析・評価、内部・外部監査の実施などを行います。これらの取組を行うことにより、次のActのステージにおける次年度の措置の見直しへの反映が可能となります。

図5-3 Checkにおける取組のイメージ

(1)活動実績の収集・「温室効果ガス総排出量」の算定等

毎年の活動実績を各実行部門から収集するとともに、「温室効果ガス総排出量」を算定します(手順は「4-2-1.(2)3)基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握のフロー」を参照ください。)。

(2)取組の分析・評価

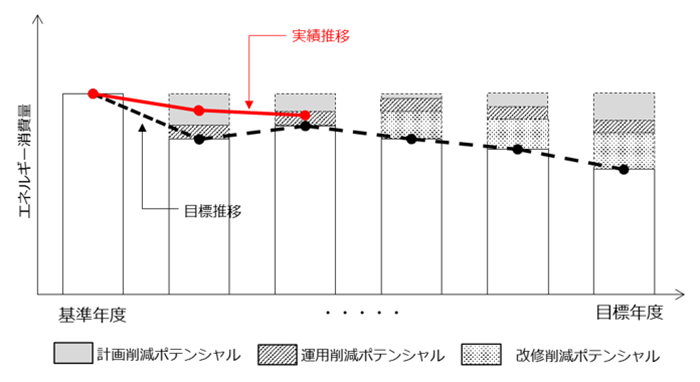

取組の分析に当たっては、エネルギー消費量について、基準年度や「4-3-2.「温室効果ガス総排出量」の削減目標の設定の進め方」で設定した目標値との比較などを行います。図5-4のようなグラフなどを用いると、目標に対して実績がどのように推移しているかについて関係部局・課室にも分かりやすく説明できます。

措置の実施状況についても、効果が大きかった・負担が大きい割に効果が小さかったなどの評価を行います。具体的には、各実行部門へのヒアリングの実施又は管理者会議などの場において、措置の実施状況の把握・評価を行います。

図5-4 取組の分析・評価のイメージ

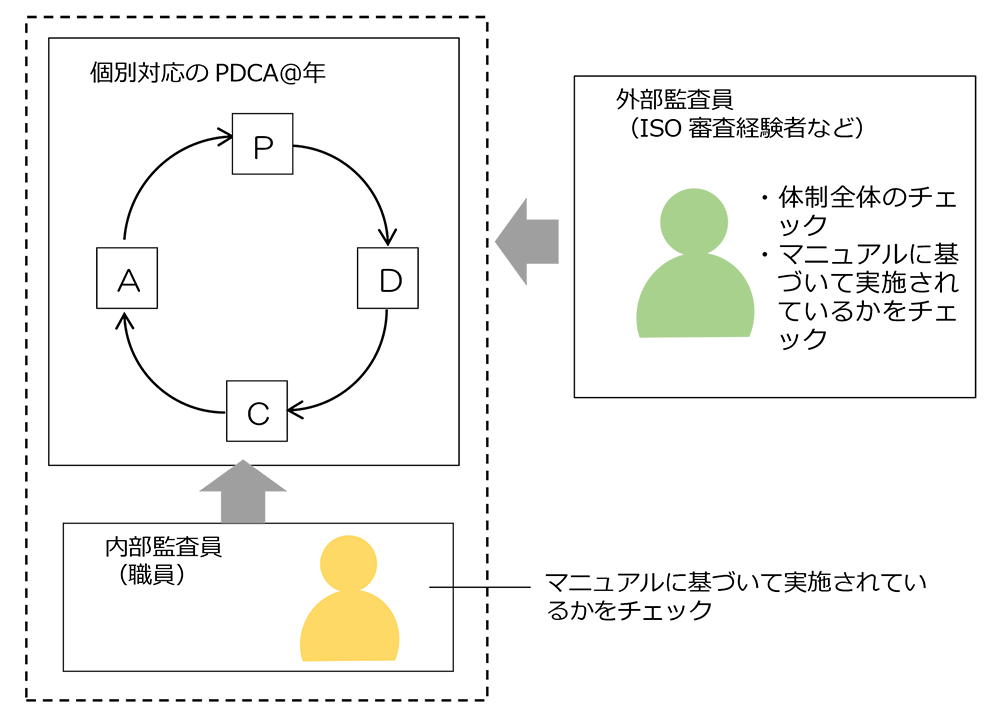

(3)内部・外部監査の実施

事務事業編を推進する上で、内部・外部の監査体制を構築することが効果的と考えられます(ISO14001においては、パフォーマンス評価など内部監査の重要性が示されています。)。基本的に、導入の是非は各地方公共団体の実情によって判断されますが、実際に導入している地方公共団体においては、下記のような工夫がなされています。

- ISO審査員などの人材に毎年の監査を依頼する。

- 職員研修を内部監査員育成の場として位置付けて実施する。

- 内部監査は、各所属の推進員及び所属長を内部監査員に任命し、全ての所属・施設において実施する。

- 外部監査員を講師として招くことで効率を上げる。

- 外部監査は、市民及び市の職員で監査チームを構成し、毎年一部を対象として継続的に実施している。

図5-5 内部・外部監査実施のイメージ

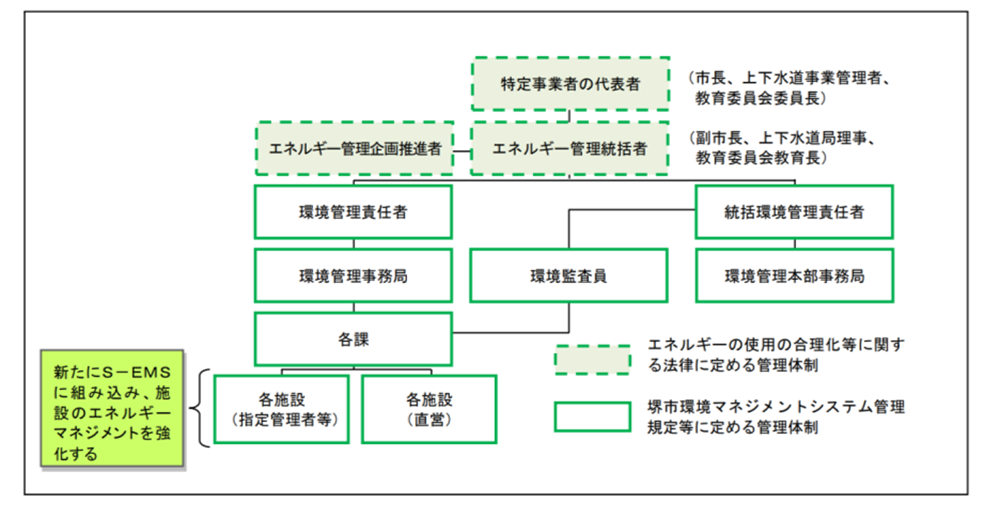

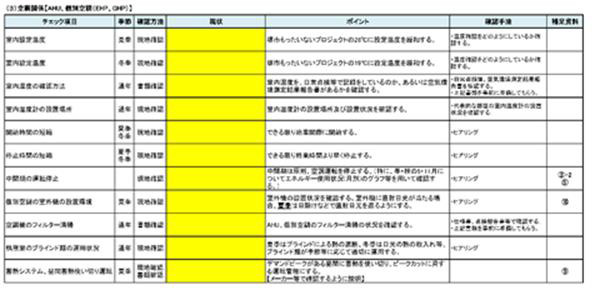

【事例】S-EMS内部環境監査の実施(大阪府 堺市) |

|

堺市は、事務事業編の目標達成に向けて、堺市独自の環境マネジメントシステム「S-EMS」を構築しています。また、事務事業編の計画改定時に、新たに指定管理者や施設の運転管理者を「S-EMS」の体制に組み込み、事務事業編に基づく措置の徹底を図っています。 さらに堺市では、より具体的な省エネルギー対策を庁内で推進するため、S-EMS内部環境監査を実施しています。具体的には、環境エネルギー課が中心となって、各施設の環境管理責任者に対し施設の管理標準の整備状況の確認、施設の設備の運転状況等に関するヒアリング、デマンド監視装置の設置可能性調査等を夏季及び冬季の年2回実施しています。 これらの取組により、堺市では2014年度の電気料金を2013年度比で約190万円削減するなどの効果を上げています。

図5-6 S-EMSの推進体制

図5-7 S-EMS内部環境監査現地確認書(空調関係) |

5-1-4.Act:首長等への報告、公表、次年度の取組の見直し

Checkにおいて得られた集計・分析・評価結果を、各実行部門へフィードバックします。また、首長等への報告や結果の公表、次年度の取組の見直しについて検討を行います。

次年度の取組の見直しにおけるポイントとしては、主に下記が挙げられます。

①全庁的な目標設定、各実行部門の実効性

全庁的な目標達成度合いとその原因を把握した上で、必要に応じて目標設定の微調整や各実行部門へのフィードバックを行い、実効性向上につなげるようにします。

②各実行部門とのコミュニケーション方法

事務局が各実行部門をつなぐ横串として機能しているか、各実行部門とのコミュニケーションは十分に取れていたか、など、コミュニケーション方法について見直します。

③研修、会議などの構成、スケジュール

各研修や説明会などへの参加者の意見・アンケート結果などに基づき、次年度のプログラムの見直しを行います。また実行部門や推進委員会などとの定期的な会議についてもそのタイミングやメンバーなどについて見直すことが考えられます。

④内部・外部監査の妥当性

内部・外部監査のメンバーやその内容などについて、必要に応じて見直しを検討します。

なお、公表については「4-6.(3)事務事業編の実施状況の公表」を参照してください。

5-2.個別措置のPDCA

各実行部門での毎年の措置を行うに当たっては、事務事業編のPDCAと同様に体制を整え、PDCAの手順及び各担当者の役割を明確にしておく必要があります。さらに、各実行部門のPDCAをより円滑に推進するためにエネルギー管理標準を作成し、適切に運用することが考えられます。「5-2-1.個別措置のPDCAのための基礎的な準備」で個別措置のPDCAのための基礎的な準備を示し、 「5-2-2.個別措置のPlan」以降で具体的なPDCAの各段階の取組を御紹介します。

5-2-1.個別措置のPDCAのための基礎的な準備

ここでは、個別措置の実行部門の中でも重要な役割を担う施設主管課の施設管理担当者が、一年を通してPDCAを運用していくための基礎的な準備について説明します。

個別措置のPDCAとして、本マニュアルでは施設ごとの方法を示します。ただし、部局・課室ごとに進捗を管理する場合(例えば、施設管理担当者が複数施設を管理しているような場合)にも、この方法は準用できます。また、具体的には、建築物を中心に示していますが、実施すべき内容は複数分野にわたって共通のものとなっています。

各施設には、エネルギー消費に関わる様々な設備機器やシステムがあります。これらの設備機器について個別措置のPDCAを適切に運用するためには、まず、関係者による推進体制づくり、PDCAの手順と役割分担、更に、管理するためのマニュアル(エネルギー管理標準)の整備が必要となります。

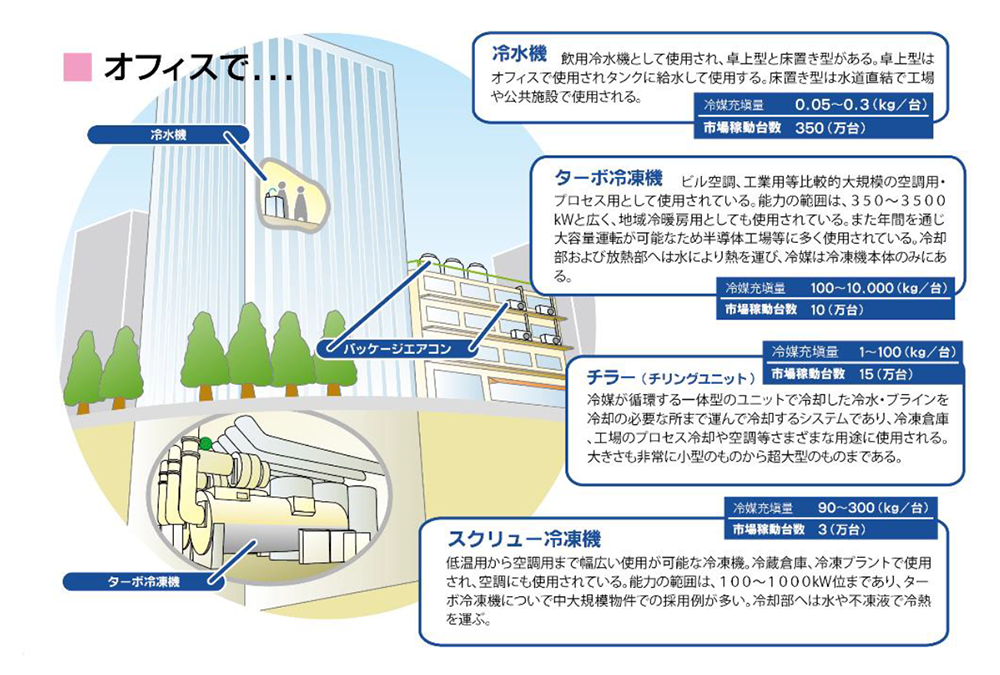

一般的なエネルギー消費設備の主な分類と主な機器類、主な機能を表5-3に示します。担当する施設にどのような設備機器があるのか、おおよそ把握しておくことは今後の措置を検討するためにも重要です。

表5-3 設備機器の分類の例

設備分類 |

主な機器類 |

主な機能 |

|

|---|---|---|---|

項目 |

細目 |

||

熱源 |

熱源本体 |

冷凍機、冷温水機、ボイラー、ヒートポンプエアコン等 |

電気や燃料等を消費して空調に必要な冷温水を製造し、それをポンプなどで空調設備に送っています。ヒートポンプエアコンは、フロンなどの冷媒によって大気中の熱を利用して空調を行っています。 |

補機動力 |

冷却水ポンプ、冷却塔、冷温水一次ポンプ等 |

||

熱搬送 |

水搬送 |

冷温水二次ポンプ |

電気を消費して、熱源からの冷温水を各空気搬送機器に送ります。その冷温水によって、冷やした又は温めた空気を各室に搬送しています。 |

空気搬送 |

エアハンドリングユニット(空調機・外調機)、ファンコイルユニット、全熱交換器又は全熱交換ユニット等 |

||

給湯 |

熱源本体 |

ボイラー、循環ポンプ、電気温水器等 |

電気や燃料等を消費して給湯に必要な温水を製造します。 |

照明・コンセント |

照明 |

屋内照明、ダウンライト、装飾照明、屋外照明、投光器等 |

電気を消費して室内又は室外を照らします。 |

コンセント |

事務用機器(パソコン、複合機)等 |

事務用機器や自動販売機等をコンセントにつなぐことで電気を消費しています。 |

|

動力 |

換気 |

駐車場ファン等 |

電気を消費して、室内の臭気・湿気等を室外に排気したり、新鮮な外気を室内に給気しています。 |

給排水 |

給水ポンプ、揚水ポンプ、排水ポンプ等 |

電気を消費して、トイレ洗浄や手洗器等へ送水したり、汚水や雨水を建築物の外へ排水しています。 |

|

昇降機 |

エレベーター、エスカレーター等 |

電気を消費して人や物を搬送します。 |

|

その他 |

その他 |

変圧器等 |

電気供給事業者からは高圧の電気が送られてきますが、それを使いやすいように 100V や 200V の低圧にしています。変圧の際に損失がでます。 |

発電設備 |

太陽光発電装置、コージェネレーション設備等 |

燃料や再生可能エネルギー等を消費して発電します。コージェネレーション設備は、発電による排熱を利用して空調や給湯の熱源にもなり得ます。 |

|

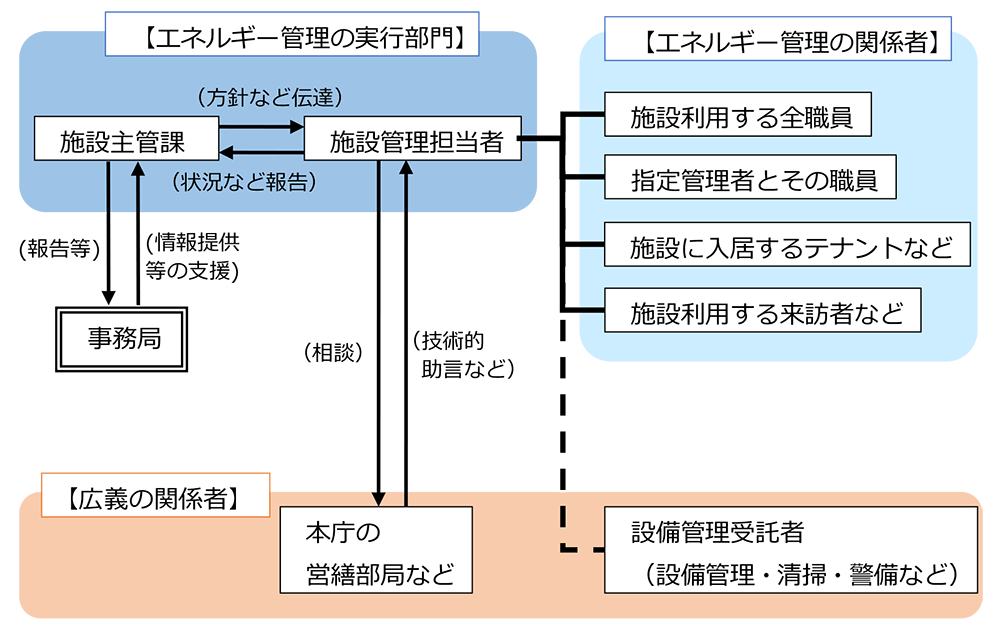

(1)推進体制の構築

個別措置のPDCAを適切に運用するための推進体制を、各地方公共団体の組織構成などの事情に応じて、施設又は事務・事業別に構築します。

この推進体制に、施設管理担当者だけではなく、施設に関わる全ての人を可能な限り加えることで、より一層の推進が図られます。また、既にある施設管理の体制にエネルギー管理の視点を加えていることも重要です。

<エネルギー管理の実行部門>

エネルギー管理の実行部門とは、「3-2.事務事業編の推進体制のポイント」で説明した個別措置のPDCAを推進する庁内の実行部門です。施設主管課とその施設管理担当者が実際にPDCAの進捗管理をしていきます。

<エネルギー管理の推進体制に加えるべき関係者>

エネルギー管理の関係者とは、その施設を使用する全ての人を指します。施設を利用する全職員や入居しているテナント、施設来訪者等を含みます。指定管理者制度を採用している場合は、指定管理者とその職員も関係者となります。

施設主管課は、施設ごとの、あるいは事務・事業としての大きな方針などを示し、その遵守状況を確認します。施設管理担当者は、その方針に基づき必要な管理・報告をするとともに、利用する全職員に、当該施設のエネルギー管理について周知させます。

入居しているテナント等に対しては、施設のエネルギー管理の方針を講じるよう要請します。要請事項を精査し、必要に応じテナント等との契約事項に加えるなどの検討を行います。逆に、民間ビル等にテナントとして入居している場合は、そのビルのエネルギー管理の関係者として協力する必要があります。

施設来訪者についても同様に、要請事項を精査の上、「施設利用上のルール」やポスターなどの貼付により、当該施設のエネルギー管理について周知、理解を求めます。

<営繕部局や設備管理受託者との協力>

エネルギー管理には、設備機器やシステムに対する専門知識が必要となる場合があるため、営繕部局や設備管理を外部委託している場合は、その受託者も推進体制に加えるなどを検討することが望ましいと考えられます。現在使っている委託仕様書の雛形などを営繕部局の支援を受けて見直すことや、設備管理受託者と委託契約の範囲で何ができるのか話し合うことは、エネルギー管理を既存の設備管理の仕組みに効果的に組み込む第一歩となります。

ただし、設備管理受託者は、主に設備機器の保守管理をメインに外部委託されているため、エネルギー管理を名目に管理体制に含める場合は、委託契約の無理のない範囲とするか、契約内容を見直した上で体制に含められるかどうかを検討することが必要です。

例えば、熱源・空調設備の保守管理で、正常な運転を確認するための1日2回の冷温水往還温度計測が規定されている契約の場合、システム効率の推移を確認するため1時間ごとに計測作業をさせることは、委託契約から逸脱することになると考えられます。ただし、その計測が中央監視盤で自動的にデータ保存されている場合、システム効率を一時的に算出させるなどは、両者の話し合いで決めることが可能と考えられます。

<技術者を含める仕組み>

施設管理担当者が孤立しないようにすることは、エネルギー管理のPDCAを円滑に進めるために重要です。特に技術的な支援を受けられるような仕組みづくりは、継続的な推進体制維持につながります。

具体的な例としては、下記のような仕組みが考えられます。

- 営繕部局との定期的な相談の場を設ける。

- 営繕部局に、定期的に施設巡回してもらう。

- 営繕部局に、相談窓口を設置してもらう(書式作成やルール化が必要)。

- 設備管理受託者との定期的な意見交換の機会を設ける。(委託契約の範囲を逸脱しない程度)

- エネルギー管理に関する意見交換の場を設ける。

- エネルギー管理に関して提案してもらう(書式作成やルール化が必要)。

※:点線表記は、委託契約があるため契約内容を逸脱しない範囲で、管理体制に含めるなどの検討が必要です。

図5-8 施設のエネルギー管理体制(例)

【コラム】施設関係者間で意見交換の場を設けることの重要性 |

事例1 高さ6mの窓があるA市の本庁舎ロビーでは、夏の西日で夕方頃に暑くなっていました。設備管理受託者は、暑いというクレームが多かったので、夏の夕方、ロビーの冷房設定温度を下げていました。この窓には自動ロールブラインドがあり、開閉操作するのは警備員で、閉庁時にブラインドを閉めていました。

事例2 B市の本庁舎には地下駐車場があり、真夜中以外は、常時全点灯していました。設備管理受託者は、利用が減る夜間も防犯のため消灯できないと思っていました。施設管理担当者は、夜間利用が少なくなることは知っていましたが、全点灯のままとは知りませんでした。

|

(2)PDCAの手順及び役割分担の整理

施設主管課と施設管理担当者は、毎年のPDCAの手順と関係者の役割分担を整理します。表5-4に例を示します。この表の各項目の内容については、以降の個別措置のPlan、Do、Check、Actにて詳細を記載します。

表5-4 個別措置のPDCAの手順及び役割分担の例

段階 |

時期 |

項目 |

施設 |

施設管理 |

職員等 |

設備管理 |

施設 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plan |

4~6 月 |

(a)対象施設を確認する |

◎ |

〇 |

|

|

|

(b)施設ごとの取組方針を定める |

〇 |

◎ |

|

〇 |

|

||

(c)削減量と目標値の整合性を確認 |

◎ |

〇 |

|

|

|

||

(d)環境に関わる法令等や環境側面の確認 |

〇 |

◎ |

|

〇 |

|

||

Do |

通年 |

(e)措置の実施 |

|

◎ |

〇 |

〇 |

〇 |

(f)取組状況・エネルギー消費量の記録 |

|

◎ |

|

〇 |

|

||

(g)各種研修、訓練等への参加 |

〇 |

◎ |

|

|

|

||

Check |

10 月、 3 月 |

(h)達成状況の分析・評価※3 |

◎ |

◎ |

|

〇 |

|

(i)内部環境監査等への対応 |

|

◎ |

|

〇 |

|

||

Act |

3 月 |

(j)分析・評価結果の報告※4 |

◎ |

◎ |

|

|

|

4~5 月 |

(k)目標達成状況の確認※5 |

◎ |

◎ |

|

〇 |

|

|

(l)取組の見直し方針の決定※6 |

◎ |

◎ |

|

〇 |

|

凡例:◎主担当、〇支援

※1:指定管理者を含める。

※2:テナント等を含める。

※3:施設主管課は所管する施設全体に対し、施設管理担当者は担当施設に対し分析・評価を行う。

※4:施設主管課は所管する施設全体について事務局へ、施設管理担当者は施設主管課に対し報告を行う。

※5:施設主管課は所管する施設全体に対し、施設管理担当者は担当施設に対し確認を行う。

※6:施設主管課は所管する施設全体に対し、施設管理担当者は担当施設に対し見直しを行う。

赤字:温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)の「対策実施状況の評価方法」の計算シートを使用することを推奨します。

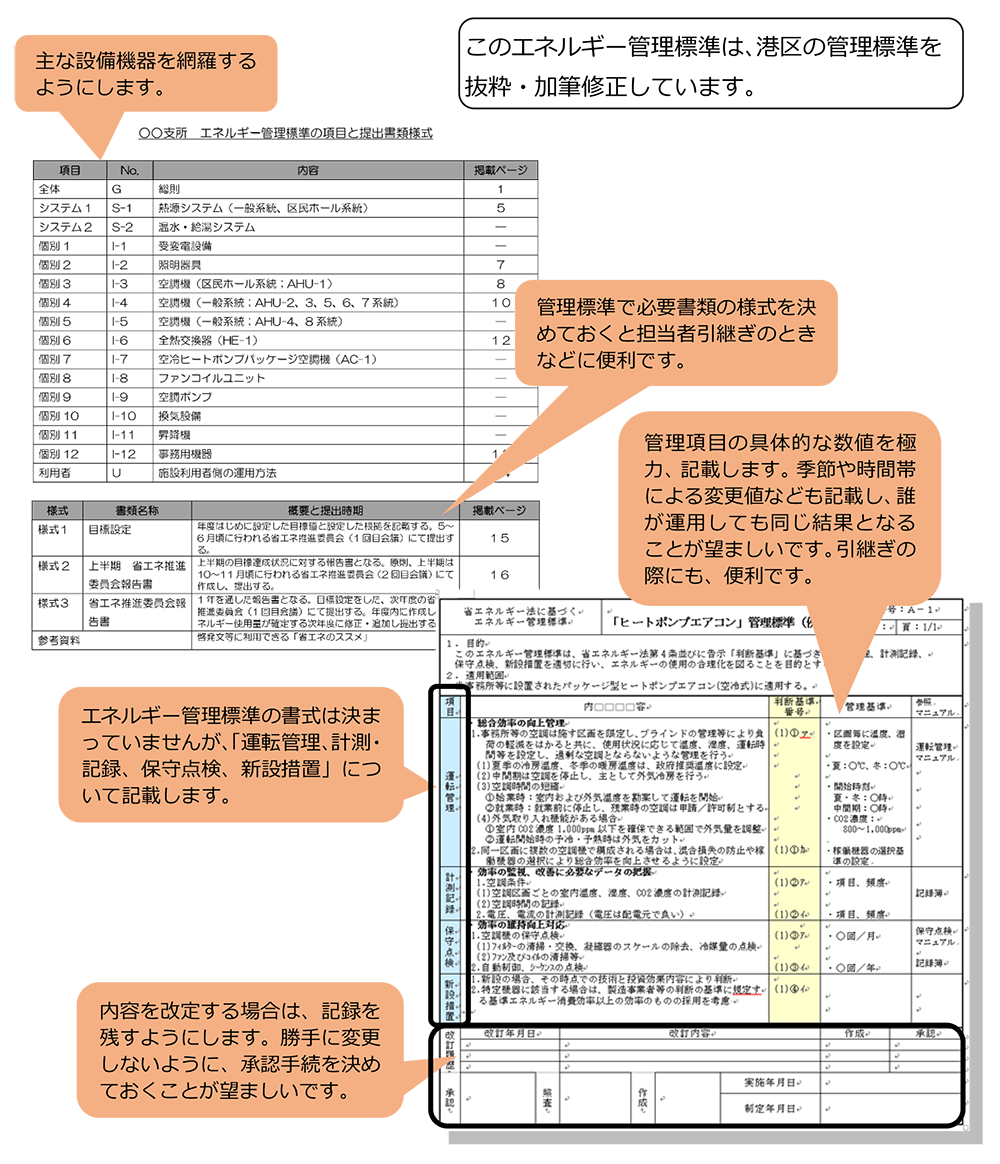

(3)エネルギー管理標準の作成

省エネ法では、エネルギーを使用し事業を行う全ての者に対してエネルギー管理標準を定め、判断基準を遵守することを求めています(省エネ法第4条(エネルギー使用者の努力)、第5条(事業者の判断の基準となるべき事項など))。

管理標準とは、エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化(=エネルギー効率の改善による化石燃料の有効利用の確保)のための管理要領を定めた「管理マニュアル」のことです。特に決まった書式はありませんが、「運転管理、計測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置(新設措置)」について盛り込む必要があります。また、判断基準とは、事業者が、エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るための計画に関し、判断の基準となる具体的な事項を国が定めたものです(「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(平成21年3月31日経済産業省告示第66号(令和3年3月31日一部改正)))。

エネルギー管理標準を作成することのメリットとして、主に下記の点が挙げられます。

- 「標準」を明文化しておくことで、施設関係者の交代(設備管理の外部委託を含む。)があっても、一貫した管理が維持される。

- 「標準」を定めておくことで、設定変更により結果が省エネルギーにつながらなかった場合、容易に「標準」状態に戻すことができる。

このような省エネ法に基づく管理標準を新たに作成する、又は、地方公共団体で既に作成している施設の維持管理マニュアルや点検マニュアル等の中に管理標準に相当する内容を盛り込むことで、エネルギー管理の視点から見た個々の設備機器の適切な管理が可能となります。

エネルギー管理標準は、施設主管課が施設管理担当者の意見を採り入れながら作成します。設備機器やシステムなどの専門的な内容が含まれるため、営繕部局などの技術者の支援も受けて作成することが望ましいと考えられます。

全ての施設に管理標準があることが望ましいですが、同じような設備しかない小規模施設であれば、各施設に共通的な設備(例えば、空調、照明、事務機器など)に関しては、一括した内容とする「管理規程」として作成する方法もあります。

エネルギー管理標準の例は、以下の環境省ウェブサイト又は経済産業省ウェブサイトから確認できます。

<https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/training2014/pdf/teitanso02_02.pdf>

<https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/kijun_hyojun.html>

このうち、いくつか抜粋したものを図5-9に示します。

エネルギー管理標準を作成するに当たり、留意すべき事項を下記にまとめます。

- エネルギー管理標準の運用方法について

管理標準では、「標準」を定めています。勝手に「標準」を変えることがないように、変えた場合は記録を残すようにする方法を検討します。「標準」から逸脱する運転を試す場合は、関係者に周知させることや改定する場合の手続方法を記載します。周知を図る方法として会議体を設けると関係者全員で一度に確認できます。イントラネットなどで回覧できるような状況にする方法もあります(指定管理者ではイントラネットにアクセスできないなどの問題がないことが前提です)。

- 省エネルギー目標の設定について

省エネ法では、「事業者全体又は事業所ごとにエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位63を中長期的にみて年平均1%以上低減させること」を目標とすることが全事業者の義務となっています。本マニュアルにより決定した削減目標数値と整合が取れる記載をすることが望まれます。

- エネルギー管理の推進体制について

委員会などの会議体を設ける場合は、委員長や事務局、推進委員を決めます。既存の会議体を利用するなどで対応することも可能です。

推進委員は、施設主管課担当者だけではなく、可能であれば設備管理受託者やテナント事業者などを加えて施設全体で運用していくことが重要となります。

委員長は、エネルギー管理標準の策定や修正等の承認者となります。また、委員会で報告される取組の状況や目標達成状況などに関する承認者でもあります。

事務局は、委員会を招集したり委員会議事の記録をとります。

推進委員は、日常の運用を行い、目標に対する達成状況などを確認し、委員会で報告します。達成が難しい場合の問題点や必要な改善方法・改修工事なども提案します。

- 関係書類について

施設の関係図書(竣工図、改修図、保守管理書類等)については、関係者全員が把握できるように決まった保管場所としておき、必要に応じて閲覧できるようにしておきます。

63電気需要平準化評価原単位とは、電気需要平準化時間帯(7/1~9/30までの8~22時まで、及び12/1~3/31までの8~22時まで)の電気使用量に重み付けをしたエネルギー消費原単位のこと。この原単位が電気需要平準化時間帯において電力使用量を削減した場合、同時間帯以外の削減分よりも原単位の改善率への寄与度が大きくなり、電気需要平準化時間帯の電気使用量の変化に伴う原単位の変動が、エネルギー消費原単位に比べて大きく評価されることとなります。

また、目標設定や運用管理の検討など様々な書類が必要になる場合があります。施設管理担当者や設備管理受託者が交代するような場合、決まった様式とした方が、どこに何を書いていたのか判断しやすいので、エネルギー管理標準の中で様式を決めておくと便利です。既存の様式を利用するなどがわかりやすいと思われます。

図5-9 エネルギー管理標準の例

出典:環境省(2014)低炭素塾(第2回公共施設のエネルギー管理)

<https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/training2014/pdf/teitanso02_02.pdf>

設備管理を外部に委託する場合、エネルギー管理標準に基づいた業務の実施を委託仕様書に位置付けることで、施設主管課が望むエネルギー管理を遂行してもらうことが可能となります。現在、エネルギー管理標準がない場合、次回契約するまでにエネルギー管理標準を作成することを検討することが望まれます。

5-2-2.個別措置のPlan

目標達成に向けた、具体的な取組方針・項目を検討します。

まず、個別措置のPlanとして行うことを、表5-5に再掲します。1年のできる限り早い時期に、年間でどのように取り組むべきかを施設ごとに検討します。

表5-5 個別措置のPlanの手順及び役割分担の例(抜粋再掲)

◎:主担当、〇:支援

段階 |

時期 |

項目 |

施設 |

施設管理 |

職員等 |

設備管理 |

施設 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plan |

4~6月 |

(a) 対象施設を確認する |

◎ |

〇 |

|

|

|

(b) 施設ごとの取組方針を定める |

〇 |

◎ |

|

〇 |

|

||

(c) 削減量と目標値の整合性を確認 |

◎ |

〇 |

|

|

|

||

(d) 環境に関わる法令等や環境側面の確認 |

〇 |

◎ |

|

〇 |

|

※1:指定管理者を含む

※2:テナント等を含む

赤字:温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)の「対策実施状況の評価方法」の計算シートを使用することを推奨します。

(1)項目(a)対象施設を確認する

事務事業編のPlanにおいて、目標達成のための削減ポテンシャル算出時に対象とした施設は原則的に全て対象となりますが、施設主管課は改めて管理する施設の状況を確認しておく必要があります。

例えば、施設の改廃計画により他部局・課室が他の施設に入居する場合、当然その施設のエネルギー消費量は増えると考えられます。また、数年後の改修工事のため様々な調査対応で施設管理担当者が多忙となり、エネルギー管理については人手不足になるなどの事情も考えられます。施設主管課として、対象施設の状況を踏まえ、どのような支援をしていくべきか、施設管理担当者と検討しておく必要があります。

(2)項目(b)施設ごとの取組方針を定める

施設管理担当者は、1年間の取組方針を検討します。

取組方針とは、各施設にあった措置を定めるだけではなく、その措置の進捗管理のための書式やその使い方のルールを決めること、各措置によって得られる削減量などの算定のための計測・確認方法を決めておくことも含まれます。

1)措置の検討

特に、当該地方公共団体でEMSなどに定められた措置がない場合は、環境省ウェブサイトで公開している温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)の対策メニューを参考に定めます。

<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures.html>

この対策メニューは、大きく下記2つに分類されています。

Ⅰ.温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択

Ⅱ.温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の使用方法

設備機器やシステムの更新・改修を検討する場合は、Ⅰ.の対策メニューを参考とします。特に、設備機器の更新・改修の計画は、実際に工事が行われる2~3年前から検討される場合が多いので、高効率機器の導入には予算措置を含めて検討する必要があります。

運用時は、Ⅱ.の対策メニューを参考とします。特に、コストや時間がかからない簡易な対策もあります。

上記Ⅰ.、Ⅱ.ともに各対策メニューについて、エネルギー管理標準の「運転管理、計測・記録、保守・点検方法、新設に関わる措置」のどの項目に該当し、担当者として誰が主導していくのか整理したものを表5-6に示します。

また、温室効果ガス排出抑制等指針には、対策実施状況の評価方法として計算シートが用意されています。以下、環境省ウェブサイトからダウンロード可能です。

<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/>

表5-6 温室効果ガス排出抑制指針(業務部門)の対策メニューについて

| I.温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択 対策メニュー |

エネルギー管理標準の項目 |

検討担当者 (◎:主担当 〇:支援 ☆:確認) |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

① |

② |

③ |

④ |

施設管理 |

職員等 |

設備 |

施設 |

|

ア) 熱源設備・熱搬送設備 |

||||||||

エネルギー消費効率の高い熱源機への更新 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

経年変化等により効率が低下したポンプの更新 |

|

|

|

■ |

☆ |

|

◎ |

|

ヒートポンプシステムの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

ポンプ台数制御システムの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

ポンプの可変流量制御システムの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

熱源機の台数制御システムの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

大温度差送風・送水システムの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

配管・バルブ類又は継手類・フランジ等の断熱強化 |

|

|

|

■ |

☆ |

|

◎ |

|

老朽化した配管・バルブ類又は継手類の更新 |

|

|

|

■ |

☆ |

|

◎ |

|

省エネ冷却塔への更新 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

フリークーリングの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

二酸化炭素濃度等に応じた外気量自動制御システムの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

イ) 空調設備・換気設備 |

||||||||

空調対象範囲の細分化 |

|

|

|

■ |

◎ |

☆ |

○ |

☆ |

可変風量制御方式の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

ファンへの省エネファンベルトの導入 |

|

|

|

■ |

☆ |

|

◎ |

|

エネルギー消費効率の高い空調機設備への更新 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

全熱交換器の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

空調設備のスケジュール運転・断続運転制御システムの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

☆ |

○ |

☆ |

ファンの滑車サイズの適正化 |

|

|

|

■ |

☆ |

|

◎ |

|

エネルギー消費効率の高いモータへの更新 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

外気冷房システムの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

ウ) 給排水設備・給湯設備・冷凍冷蔵設備 |

||||||||

節水型器具・自動水栓・自動洗浄装置の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

水道直結給水方式の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

中水道設備の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

太陽熱利用設備の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

エ) 発電専用設備・受変電設備・コージェネレーション設備 |

||||||||

エネルギー損失の少ない変圧器への更新 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

エネルギー消費効率の高い給湯器への更新 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

力率改善制御システムの導入 |

|

|

|

■ |

☆ |

|

◎ |

|

エネルギー損失の少ないコンデンサーへの更新 |

|

|

|

■ |

☆ |

|

◎ |

|

変圧器の統合 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

デマンド制御の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

太陽光発電設備の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

燃料電池設備の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

風力発電設備の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

オ) 照明設備 |

||||||||

高周波点灯形蛍光灯 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

照明対象範囲の細分化 |

|

|

|

■ |

◎ |

☆ |

○ |

☆ |

初期照度補正又は調光制御のできる照明装置への更新 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

人感センサーの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

☆ |

○ |

☆ |

高効率ランプへの変更 |

|

|

|

■ |

☆ |

|

◎ |

|

LED(発光ダイオード)照明への更新 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

カ) 昇降機設備 |

||||||||

インバータ制御システムの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

エスカレーターへの人感センサーの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

キ) 建築物 |

||||||||

熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス等の高断熱ガラス・二重サッシの導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

ルーバー・庇の設置 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

エアフローウィンドー等の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

屋上緑化の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

壁面緑化の導入 |

|

|

|

■ |

◎ |

|

○ |

|

※1:指定管理者を含む

※2:テナント等を含む

出典:温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)対策メニュー一覧より作成

| II.温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の使用方法 対策メニュー |

エネルギー管理標準の項目 |

検討担当者 (◎:主担当 ☆:確認) |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

①運転 |

②計測・ |

③保守・ |

④新設 |

施設管理 |

職員等 |

設備管理 |

施設 |

|

ア) 熱源設備・熱搬送設備 |

||||||||

冷温水出口温度の適正 化、冷却水設定温度の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

熱源台数制御装置の運転発停順位の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

冷温水ポンプの冷温水流量の適正化、蓄熱システムの運転スケジュールの適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

密閉式冷却塔熱交換器のスケール除去 |

|

|

■ |

|

☆ |

|

◎ |

|

冷却塔充てん材の清掃 |

|

|

■ |

|

☆ |

|

◎ |

|

熱源機のブロー量の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

燃焼設備の空気比の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

冷却水の水質の適正な管理 |

|

|

■ |

|

☆ |

|

◎ |

|

熱源機の運転圧力の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

熱源機の停止時間の電源遮断 |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

イ) 空調設備・換気設備 |

||||||||

空調設定温度・湿度の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

ウォーミングアップ時の外気取入停止 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

空調機設備・熱源機の起動時刻の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

使用されていない部屋の空調停止 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

換気運転時間の短縮等の換気運転の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

冷暖房の混合使用によるエネルギー損失の防止 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

除湿・再熱制御システムの再加熱運転の停止 |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

夜間等の冷気取入れ |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

温湿度センサー・コイル・フィルター等の清掃・自動制御装置の管理等の保守及び点検 |

|

|

■* |

|

☆ |

|

◎ |

|

ウ) 給排水設備・給湯設備・冷凍冷蔵設備 |

|

|||||||

給排水ポンプの流量・圧力の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

給湯温度・循環水量の適正化 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

冬季以外の給湯供給期間の短縮 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

エ) 発電専用設備・受変電設備・コージェネレーション設備 |

|

|

||||||

変圧が不要な時期・時間帯における変圧器の停止 |

■* |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

コンデンサーのこまめな投入及び遮断 |

■ |

|

|

|

☆ |

|

◎ |

|

オ) 照明設備 |

|

|||||||

照明を利用していない場所及び時間帯におけるこまめな消灯 |

■* |

|

|

☆ |

|

☆ |

◎ |

☆ |

照明器具の定期的な保守及び点検 |

|

|

■ |

|

☆ |

|

◎ |

|

カ) 昇降機設備 |

|

|||||||

利用の少ない時間帯における昇降機の一部停止 |

■* |

|

|

|

☆ |

☆ |

◎ |

☆ |

※1:指定管理者を含める

※2:テナント等を含める

■:各項目に適用されることを示します。

■*:コストや時間がかからない簡易な取組であることを示します。

出典:温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)対策メニュー一覧より作成

また、ここに示す対策だけではなく、下記のようなマニュアル類も適宜参考にすることが考えられます。

- 一般財団法人省エネルギーセンター(2008)「新版省エネチューニングマニュアル」

<https://www.eccj.or.jp/b_tuning/manual/b_tuning_manual.pdf>

- 社団法人日本ビルヂング協会連合会(2012)「ビルエネルギー運用管理ガイドライン(2012年改訂版)」

さらに、国や地方公共団体が開催するセミナー・説明会やメーカー等が催す展示会など、定期的に開催されているものもあります。積極的に参加し、新たな技術情報を入手するように努めることが望まれます。

新たな検討したい措置に関しては、必要に応じ、施設主管課を通じて営繕部局に相談するか、設備管理を委託している場合は、設備管理受託者に相談しながら検討を進めます。受託者に相談する場合は、契約内容にエネルギー管理を含めていない場合も多いため(一般的には設備機器やシステムの保守管理のみ)、どのようなことまで支援を依頼するかなども施設主管課と相談しておく必要があります。

例えば、表5-6のI.ア)熱源・熱搬送設備「エネルギー消費効率の高い熱源機への更新」について、主担当は、施設管理担当者となります。技術的な面は、設備管理受託者の支援を要請し、今設置されている機器と同じ効率のものとするか、より高効率なものを導入するかを検討します。検討の際には初期投資の大小だけでなく、光熱水費が今よりもどれくらい低減できるのか、更に更新機器のライフサイクルコスト(多くの設備機器の耐用年数15~20年にわたって考えた場合の光熱水費や維持保全費等)も検討することで高効率機器への更新を促進することが重要です。

表5-6のII.の措置は、設備機器の運用管理が中心となります。定めた措置について一年を通してどのような手順で進めるかを検討します。

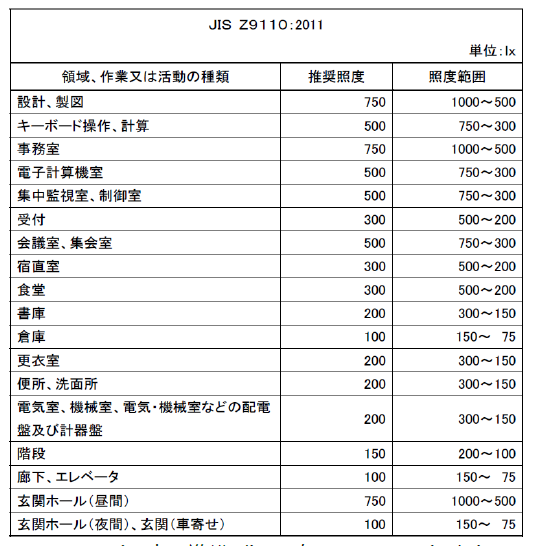

以下に、表5-6(2)オ)照明設備の一つである「照明を利用していない場所及び時間帯におけるこまめな消灯」の周知・徹底の方法の検討例を示します。

「照明を利用していない場所及び時間帯におけるこまめな消灯」の周知・徹底の方法の例

<手順1>

照明を利用していない場所及び時間帯を整理しましょう。

ロビー・廊下、倉庫、トイレなどの共用部や事務室などの居室、テナント部分について、点灯時間を確認し一覧表に整理しましょう。曜日での点灯時間の違いがあるか確認し一覧表に盛り込みましょう。設備管理受託者がいる場合は、一緒に施設を巡回しながら確認するとよいでしょう。

<手順2>

無駄に点灯している場所や時間帯はないか確認しましょう。

本当に必要な点灯なのかを関係者に確認しましょう。例えば、朝清掃のため6時に点灯して施設利用開始まで点灯したままになっている箇所や、吹抜けがあって明るいのに時間どおりに点灯する必要があるのか疑わしいなど、施設管理担当者だけでは判断できない場所があるはずです。その部室やエリアを主に使用する人がいれば確認してみましょう。明るすぎるかどうかの確認は、照度計などにより数値として把握しておくことが望ましい、JIS規格では、事務室は1,000~500lx(ルクス)としています(表5-7参照)。照度計は、設備管理受託者がいる場合、常備していることもあります。施設にない場合は、施設主管課を通じて営繕部局に相談してみましょう。

<手順3>

消灯を徹底する方法を検討しましょう。

照明制御盤でスケジュールが組める場合は、曜日を含めて設定を確認しましょう。スケジュールを組むことができても、制御盤の機能によっては、曜日だけの設定では長期休暇には対応できない場合があります。休暇前には、設定変更を忘れずにするように施設管理マニュアル又はエネルギー管理標準などに追加しておくことも重要です。設備管理受託者に指示する場合は、指示書などの書式により記録を残しておくことも大切です。

スケジュール制御機能がない場合は、各エリアの担当者を決めて、定期的に消灯を徹底してもらいます。ロビー・廊下など当者が曖昧となるエリアがないようにしましょう。テナントにも可能な限りの協力を要請しておきましょう。

<手順4>

実行状況を確認しましょう。

実行が徹底できているか施設を巡回しながら定期的にチェックをしましょう。巡回する時間がない場合は、関係者からの報告会などを定期的に開催し確認しましょう。その際には、チェックリストなどにチェックしたものを記録として残しておき、担当が代わる場合の引継書としておけば、次の担当者の作業の手間を減らすことができます。

実行が徹底できない場合、例えば、スケジュール制御の追加や明るさ・人感センサーなどの設置で解決するのであれば、設備管理受託者やメーカー等に相談しながら予算措置を検討するのも一案です。電気料金の低減だけでなく、巡回などによる作業負担の軽減なども含めて、関係者と協議の上、提案書を準備することを検討しましょう。

表5-7 主な作業領域・活動領域の照度範囲

出典:JISZ9110(照度基準総則)の改正について(周知)2011年6月1日 経済産業省産業技術環境局環境生活標準化推進室

2)取組の進捗管理のための書式などの準備

前述した手順1~4から、次の書式が必要となることがわかります。

- 照明を利用していない場所及び時間帯の一覧表(本当に必要かどうかを見極めた最終の表)

- 消灯確認のためのチェックリスト(チェック担当者ごとに必要)

これらの書式とともに、使い方・ルールを決めておくことが、後述する個別措置のDoをスムーズに進捗管理する上で重要となります。

個別措置のCheckでは、定めた取組がどの程度徹底できたかを確認することが重要となります。一年間の取組状況を一年後に正確に思い出すことは難しく、取組への関係者が複数いること、途中で担当者が代わることなどを考えると、会議体における意思疎通の他に、記録として残すことが、適切なCheckやActを行う上で不可欠です。取組を適切に評価・分析できなければ、次年度も漫然と同じ取組を繰り返すか、場合によっては途中で忘れ去られる可能性もあります。

個別措置のPlanにおいて、取組を定めるということは、後のCheck、Actも含めたPlanを検討することであり、その意味でも重要となります。

3)各措置の削減量の算定

定めた措置によって、どの程度の削減量が得られるのか算定しておきます。確実な数値を算定しておくことは、必須ではありませんが、全体に対してどの程度の削減量があるのかおおよその量を把握しておくことは、後述する個別措置のCheckで重要となります。

中央監視盤で計測記録がデータとして保存されている場合もありますが、定めた取組をピンポイントで評価できるような計測がされていることは少ないという実態があります。したがって、計測記録がなく削減量を想定せざるを得ない場合には、設備管理受託者と協議の上、各措置のおおよその削減量を把握しておくことが必要です。

(3)項目(c)削減量と目標値の整合性を確認

施設主管課は、各施設管理担当者の取りまとめる算定削減量を集計し、施設主管課としての目標値との整合性を確認します。特に、更新・改修による削減効果は、計画期間のどこで発生するのか、より高効率な手法がないのかなどを営繕部局に相談しながら確認し、実行性の高い目標値設定とすることが重要です。事務局などで、既に更新・改修に関する環境配慮指針などがあれば、それに従うようにします。

(4)項目(d)環境に関わる法令等や環境側面の確認

施設管理担当者は、施設において事故や災害が起こったときに環境上影響が生じる可能性のある環境側面を調査し、対応方法を検討しておきます。施設主管課は、法令などが改正された場合など、情報を共有しておく必要があります。事務・事業ごとに関係する法令などは異なるため、施設主管課は環境に係る法令等を一覧に整理しておきます。

また、設備機器やシステムに変更があり適用される法令などに変更が生じる場合があるため、施設管理担当者は、速やかに施設主管課へ報告しておく必要があります。

最近では、エアコンの冷媒などに使用されているフロン類に関する法令が改正され(フロン排出抑制法)、フロン業者だけでなく、フロン類を使っている設備機器を所有・管理している側にも点検などの義務が追加されました。例えば、施設にエアコンが設置されていれば、地方公共団体として留意すべき環境側面の一つとなります。

【コラム】フロン排出抑制法の管理者が講ずべき措置 |

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)は、2013年6月に改正されフロン排出抑制法と名称を改め対策強化が図られました(2015年4月1日施行)。この改正により新たに加えられた義務の一つとして、機器使用時におけるフロン類の漏えい防止として冷媒機器の所有者又は管理者による冷媒管理があります。また、2020年4月に施行された改正法では、ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入等、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されました。 建築物に関わる内容として具体的には、全ての業務用エアコン等については、簡易点検を3カ月に1回以上行うこととされており、業務用エアコンや冷凍機などの圧縮機の定格出力が7.5kW以上の場合は、3年に1回以上の定期点検を行うことが義務付けられています。詳細は、以下ウェブサイトを確認してください。 フロン排出抑制法ポータルサイト<https://www.env.go.jp/earth/furon/index.html>

図5-10 業務用冷凍空調機器が設置されている場所の例 出典:環境省・経済産業省・国土交通省(2015)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット |

5-2-3.個別措置のDo

決定した取組について、一年を通して実行します。また、事務局で開催する研修会などには、施設管理担当者は、必ず参加し、関係者との情報共有を図ります。

表5-4において個別措置のDoの項目(e)~(g)を抜き出したものを表5-8に再掲します。Planで決めた措置をその方針に従って一年を通して実行します。各措置の徹底をできる限り心がけるとともに、徹底できない場合の理由があれば、取組の見直しのためにも記録として残す方法を検討することが重要になります。

表5-8 個別措置のDoの手順及び役割分担の例(抜粋再掲)

◎:主担当、〇:支援

段階 |

時期 |

項目 |

施設 |

施設管理 |

職員等 |

設備管理 |

施設 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Do |

通年 |

(e) 措置の実施 |

|

◎ |

〇 |

〇 |

〇 |

(f) 取組状況・エネルギー使用量の記録 |

|

◎ |

|

〇 |

|

||

(g) 各種研修、訓練等への参加 |

〇 |

◎ |

|

|

|

※1:指定管理者を含める

※2:テナント等を含める

(1)項目(e)措置の実施

「項目(b)施設ごとの取組方針を定める」で定めた措置を一年間実行します。措置は、施設管理担当者だけでは徹底することが困難です。施設管理担当者が主導しながら、施設に関わる全ての人に、定めた措置とその方針(進捗管理ルールや書式など)を周知・徹底することが重要となります。

(2)項目(f)取組状況・エネルギー消費量の記録

個別措置のPlanにおいて記載したとおり、定めた措置について準備した記録書式やその使い方ルールに則って取組の進捗状況を記載します。

また、エネルギー消費量については、各地方公共団体の記録方法に則って作業を進めます。電気やガスなどの使用量については、供給会社からの購買伝票などを基に決められた書式に転記することになりますが、単位などには十分に気を付けます。間違いやすい手順があれば、担当者の引継ぎ事項などとしてまとめておきます。施設主管課担当者へ報告し、必要があれば集計表の変更などを要請することも検討します。

なお、エネルギー消費量の記録に当たっては、スマートメーター64等のICT技術等を活用することで、記録の手間を削減することが可能です。

64スマートメーター(記録型計量器)は、毎月の検針業務の自動化等を通じた電気使用状況の見える化を可能にする電力量計のことです。スマートメーターにより、電気使用量の計量は送配電事業者が自動で行います。スマートメーターを導入することで、エネルギー消費状況の詳細な把握、これを踏まえた機器の制御による電力消費量の削減、情報提供を通じた省エネ行動の促進等を実現することができます。

(3)項目(g)各種研修、訓練等への参加

施設主管課は、所管する各施設管理担当者に研修・訓練などの情報の周知を図り、参加を促します。参加を徹底するための方法も検討します。

施設管理担当者は参加を必須とし、受講内容によっては関わりのある関係者と情報共有をすることなどが重要です。受領資料・データの保管方法も定め、必要な際にはすぐ確認できるようにしておきます。

5-2-4.個別措置のCheck

個別措置のPDCAのCheckとして、取組方針の分析・評価を行います。夏を過ぎた頃に半年分の評価と、年度末(実際には実績値は未確定)に約一年間の評価を行います。

表5-4において個別措置のCheckの項目(h)~(i)を抜き出したものを表5-9に再掲します。

表5-9 個別措置のCheckの手順及び役割分担の例(抜粋再掲)

◎:主担当、〇:支援

段階 |

時期 |

項目 |

施設 |

施設管理 |

職員等 |

設備管理 |

施設 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Check |

10月、3月 |

(h) 達成状況の分析・評価※3 |

◎ |

◎ |

|

〇 |

|

(i) 内部環境監査等への対応 |

|

◎ |

|

〇 |

|

※1:指定管理者を含める

※2:テナント等を含める

※3:施設主管課は所管する施設全体に対し、施設管理担当者は担当施設に対し分析・評価を行う。

赤字:温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)の「対策実施状況の評価方法」の計算シートを使用することを推奨します。

(1)項目(h)達成状況の分析・評価

エネルギーなどの削減目標、削減計画の取組状況及び達成状況を確認するとともに、評価を行います。施設主管課は、所管する施設全体に対し、施設管理担当者は管理施設に対し分析・評価を行います。

まずは、個別措置のPlanで算定した削減量が、想定どおりであったかを確認します。エネルギー消費量の記録や、措置ごとに決めた確認方法によって分析を行い、削減達成状況を評価します。目標達成に至らなかった場合、又は、目標を上回る結果となった場合、要因を明らかにすることは、次のAct(見直し方針)を決めるためにも重要です。

また、この段階では、まだ一年間の実績値が出ていないため、見込み値による評価となります。見込みは、過去の実績などを基に算出します。

「項目(b)施設ごとの取組方針を定める」で記載したとおり、温室効果ガス排出抑制等指針の計算シートを使って対策実施状況を評価できますが、応用的な使い方については、「5-2-5.(3)項目(l)取組の見直し方針の決定」の「【コラム】温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)の計算シートの応用的使い方」を参照してください。

(2)項目(i)内部環境監査などへの対応

施設管理担当者は、内部監査員となって各施設を年数回巡回し、実際の取組状況を確認する際、適切に対応する必要があります。監査日程が決まったら、必要書類などを準備し監査を受けます。設備管理受託者がいる場合は、必要に応じて立会いを要請するなど検討を行います。監査の対応の状況によっては、委託契約書に「内部監査への立会い」として盛り込むことなどを検討します。

5-2-5.個別措置のAct

個別措置のActとして、一年間の実績の分析・評価を通じて、取組方針の見直しを行います。

表5-4において個別措置のActの項目(j)~(l)を抜き出したものを表5-10に再掲します。

表5-10 個別措置のActの手順及び役割分担の例(抜粋再掲)

◎:主担当、〇:支援

段階 |

時期 |

項目 |

施設 |

施設管理 |

職員等 |

設備管理 |

施設 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Act |

3月 |

(j) 分析・評価結果の報告※4 |

◎ |

◎ |

|

|

|

4~5月 |

(k) 目標達成状況の確認※5 |

◎ |

◎ |

|

〇 |

|

|

(l) 取組の見直し方針の決定※6 |

◎ |

◎ |

|

〇 |

|

※1:指定管理者を含む

※2:テナント等含む

※3:施設主管課は所管する施設全体について事務局へ、施設管理担当者は所管課に対し報告を行います。

※4:施設主管課は所管する施設全体に対し、施設管理担当者は担当施設に対し確認を行います。

※5:施設主管課は所管する施設全体に対し、施設管理担当者は担当施設に対し見直しを行います。

(1)項目(j)分析・評価結果の報告

各施設主管課は、所管する施設全体の分析・評価結果について、事務局に報告します。各施設管理担当者は、一年間の分析・評価結果について施設主管課へ報告します。

(2)項目(k)目標達成状況の確認

一年間の実績値によって、最終的な目標達成状況を確認します。施設主管課は所管する施設全体に対し、施設管理担当者は担当施設に対し確認を行います。

特に、施設主管課では、類似した施設がいくつもある場合は、その施設間で数値の比較を行うことで、次年度の取組方針の支援を行うことができます。例えば、エネルギー消費原単位(MJ/m2など)(「4-2-5.『温室効果ガス総排出量』の分析」参照)などを用いて比較することが考えられます。類似する施設では、エネルギーの使い方も類似していると考えられ、比較して大きく数値が異なる施設があれば、その原因を各施設管理担当者と協議し、理由を確認することも必要です。

(3)項目(l)取組の見直し方針の決定

前年度の最終的な目標達成状況を確認し、前年度の取組方針を変更するかどうかの方針を決めます。施設主管課は、所管する施設全体に対し、施設管理担当者は担当施設に対し方針を決定します。

見直しが必要な場合、見直しの対象(措置自体、進捗管理のための書式、削減量算定のための方法、年間の手順、監査方法等)を様々な視点から検討し、見直し方針を決定します。ここで見直された方針を基に次のPlanが始まります。

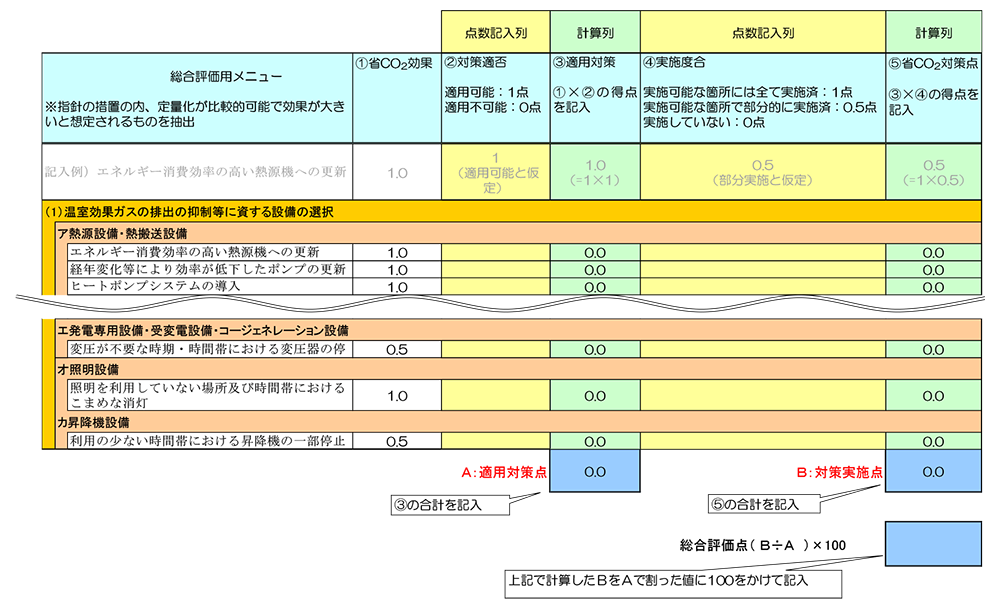

【コラム】温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)の計算シートの応用的使い方 |

各施設管理担当者は、温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)の「対策実施状況の評価方法」の計算シートについて、表5-4の手順における「項目(b)施設ごとの取組方針を定める」と「項目(h)達成状況の分析・評価」の段階で使用することが想定されます。 図5-11に、この計算シートの一部抜粋を示し、使用例を以降に記載します。 項目(b)の施設ごとの取組方針を定める段階では、以下のように入力します。

図5-11 「対策実施状況の評価方法」計算シートの一部抜粋 出典:温室効果ガス排出抑制等指針(業務部門)「対策実施状況の評価方法」の計算シート

「項目(h)達成状況の分析・評価」の達成状況の分析・評価の段階では、以下のように入力します。

なお、「①省CO2効果」の数値は、変更しないでください。同じ数値で評価することが重要となります。 3月時点で、最終結果を確認します。自動計算される「A:適用対策点」と「B:対策実施点」、「総合評価点」を確認します。どの取組が十分に達成できなかったのかの確認が可能です。 「④実施度合」については、主観的な要素が多分に含まれます。「②対策適否」で入力した数値の根拠を明らかにしておき、④実施度合を入力する際は、その根拠とのズレがないように留意する必要があります。 |