- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

4.事務事業編のPlan

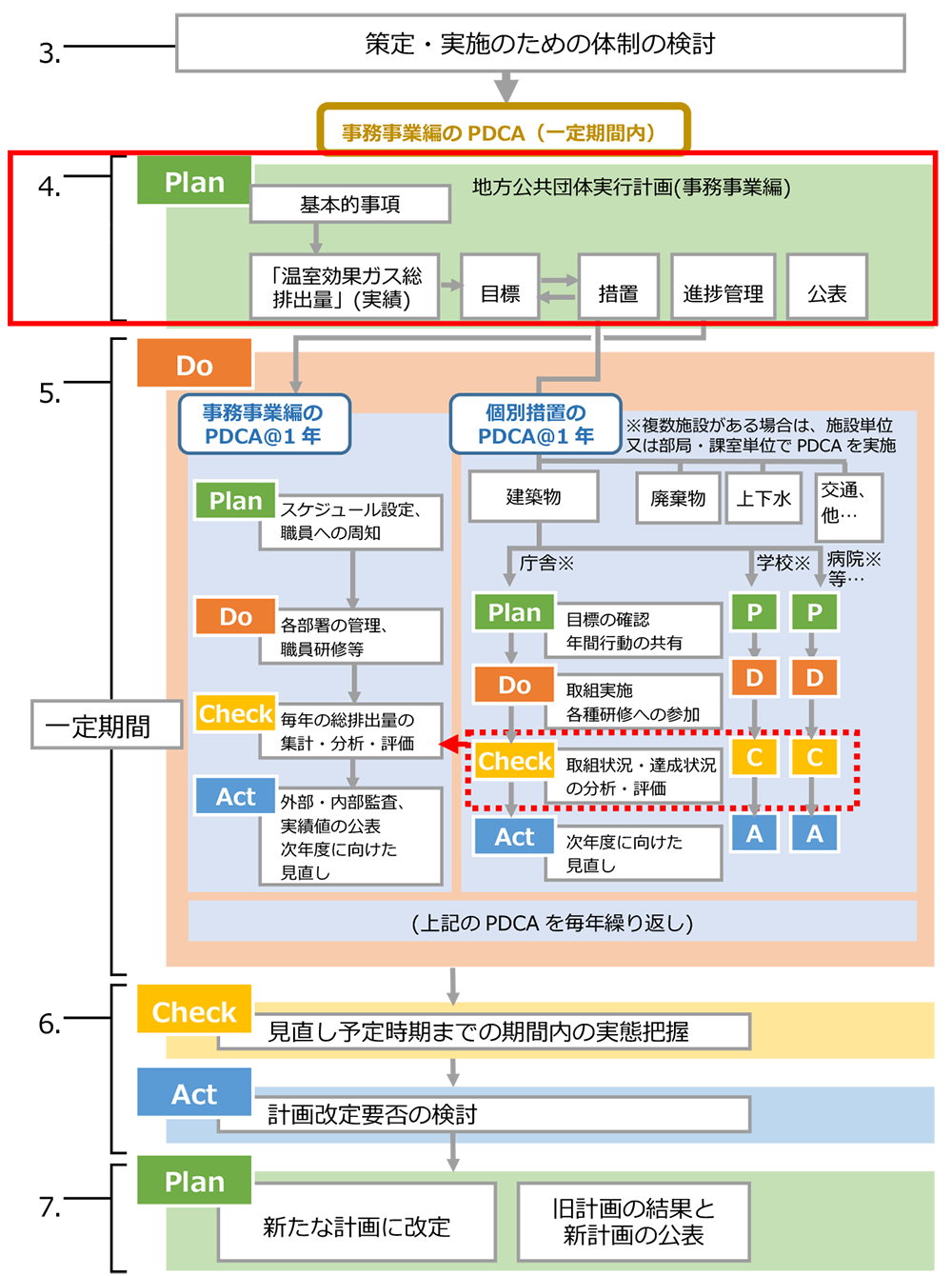

事務事業編のPlanのステージでは、計画期間における目標を設定し、それをどのように実行していくかの計画を立案し、公表します。

本章においては、基本的事項の検討、「温室効果ガス総排出量」の把握、数量的な目標検討、目標達成に向けた具体的な措置、その措置の進行管理、それらの計画の公表について述べます。

左側の数字は、本マニュアルの章番号に対応しています。

4-1.事務事業編策定・改定に当たっての基本的事項の検討

4-1-1.事務事業編の目的

事務事業編は、地方公共団体の事務・事業における温室効果ガスの排出量の削減等のための計画です(策定主体に関しては「2-1.事務事業編を策定する主体」を参照してください。)。

地方公共団体は、自ら率先的な取組を行うことにより、区域の事業者・住民の模範となることを目指すことが求められています。このため、地方公共団体は、地球温暖化対策計画に即して、自らの事務・事業に関し、事務事業編を策定します。

また、地球温暖化対策推進法以外の法律(省エネ法、グリーン購入法、環境配慮契約法等)で地方公共団体に対応が求められている事項や、自らの環境マネジメントシステムなどの環境配慮行動に関わる取組を、事務事業編に反映し、一元化した計画とすることで、効果的かつ効率的な地球温暖化対策の取組に資する計画とすることも推奨されます。

さらに、事務事業編の対象となる公共施設の整備等は脱炭素型の地域づくりにとって重要な役割を果たすものと考えられます。そのため、事務事業編は低炭素まちづくり計画などの区域を対象とした計画と連携して、区域の地球温暖化対策をけん引していくことも期待されます。

4-1-2.事務事業編の対象とする範囲

(1)基本的な考え方

事務事業編は地球温暖化対策推進法第21条に基づき、地方公共団体の事務・事業が対象となります。具体的な対象範囲として、国の地球温暖化対策計画では以下のように記されています。

○地球温暖化対策計画(抄)

・地方公共団体においては、庁舎等におけるエネルギー消費のみならず、廃棄物処理事業、上下水道事業、公営の公共交通機関、公立学校、公立病院等の運営といった事業からの温室効果ガス排出量が大きな割合を占める場合がある。このため、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた全ての行政事務を対象とする。

・また、外部への委託、指定管理者制度等により実施する事業等についても、受託者等に対して、可能な限り温室効果ガスの排出の削減等の取組(措置)を講ずるよう要請する。

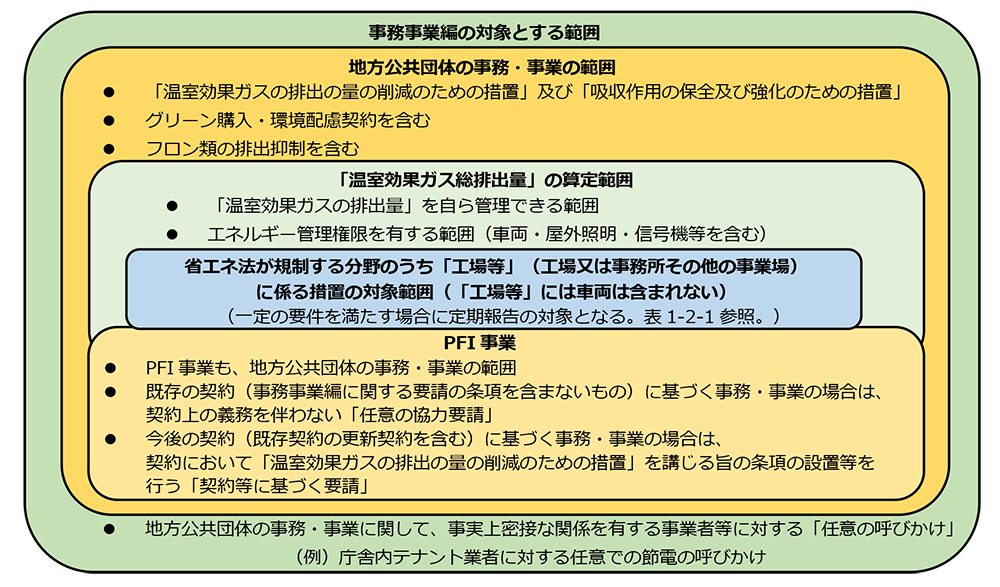

事務事業編の対象とする範囲を図4-1に示します。省エネ法の対象となる工場又は事業所その他の事業場は事務事業編の対象範囲に含まれます。また、「温室効果ガス総排出量」の算定範囲6は事務事業編の対象とする範囲の一部です(「4-2.基礎データの整備及び「温室効果ガス総排出量」の把握」参照)。

図4-1 事務事業編の対象範囲及び関連制度の対象範囲との関係

6「温室効果ガス総排出量」の算定範囲とは、平常時だけでなく、災害対応時についても同様に適用されます。温室効果ガスの排出量は、災害時に使用したエネルギー使用量も含めての結果となっており、公表時に平常時とのかい離があるという分析結果を記載することにより、継続した評価が可能です。

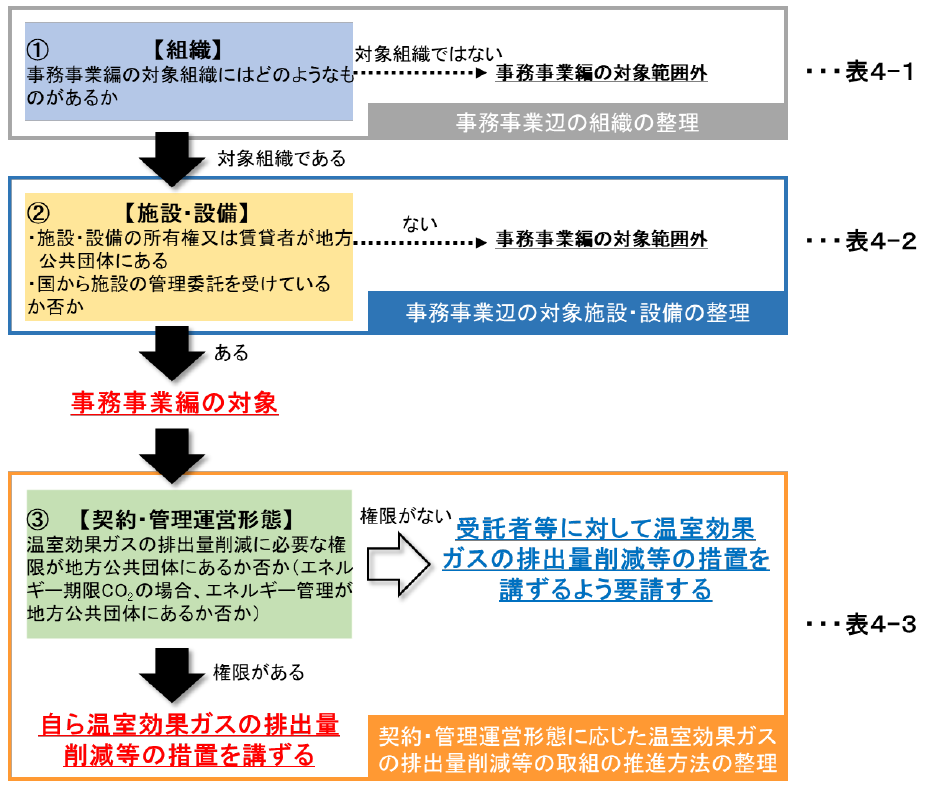

(2)事務事業編の対象範囲及び温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法の整理

ここでは事務事業編の対象となる組織、施設・設備の整理を行い、その上で契約・管理運営形態ごとに温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法を整理します。

組織の整理では、事務事業編の対象組織の代表例を参照し、自団体における事務事業編の対象組織を確認します。

施設・設備の整理では、「施設・設備の所有権又は賃借権が地方公共団体にあるか否か」という視点から、当該施設・設備が事務事業編の対象となるか否かを判定します。

契約・管理運営形態の整理に当たっては、上記2つの視点より事務事業編の対象であると判定された組織の事務・事業について、その契約形態や施設・設備の管理運営形態ごとに、地方公共団体が自ら温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずる必要があるか否かを判定します。

図4-2 事務事業編の対象範囲と温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法の判定フロー

①事務事業編の対象となる組織の整理

事務事業編は、「財産区を除く全ての地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合)」に策定義務があるため、それらの団体の内部組織全てが事務事業編の対象となります。

ここでは、事務事業編の策定義務がある団体及びその代表的な内部組織を表4-1で整理しています。そちらを参照の上、自団体の事務事業編の対象範囲に含まれる組織を確認してください。

なお、事務・事業が庁舎等での執務によるものに限られ、温室効果ガスの排出量が軽微な一部事務組合及び広域連合が、都道府県・市町村の施設に入居している場合は、入居している当該都道府県・市町村の事務事業編に含めても構いません。

また、省エネ法におけるエネルギー管理を行う組織は、同一団体であってもその内部組織ごとに首長部局が管理を行う場合と首長部局以外の組織が管理を行う場合に分かれることがあります。そのため、事務事業編の対象組織に加え、省エネ法におけるエネルギー管理を行う組織についても表4-1で整理しています。

表4-1 事務事業編の策定義務がある組織と省エネ法におけるエネルギー管理を行う組織の整理

組織に係る分類 |

事務事業編の対象範囲 |

省エネ法におけるエネルギー管理を行う組織※1 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 首長部局 | 首長部局 以外 |

備考 |

||||

都道府県、市町村及び特別区 |

首長部局 |

○ |

○ |

× |

首長部局がエネルギー管理を行います。 |

|

議会 |

○ |

首長部局がエネルギー管理を行います。ただし議場等の管理者が設置されている場合には、当該管理者がエネルギー管理を行います。 |

||||

行政委員会 |

公安委員会 (警察組織) |

× |

○ |

都道府県警察本部がエネルギー管理を行います。 |

||

教育委員会 |

× |

○ |

教育委員会がエネルギー管理を行います。 |

|||

収用委員会 |

× |

○ |

収用委員会がエネルギー管理を行います。 |

|||

その他委員会※2 |

○ |

× |

首長部局がエネルギー管理を行います。 |

|||

地方公営企業 |

水道事業(簡易水道事業を除く)※3 |

○ |

地方公営企業に管理者が設置されている場合には、地方公営企業がエネルギー管理を行います。 管理者が設置されていない場合には、首長部局がエネルギー管理を行います。 |

|||

工業用水道事業※3 |

||||||

軌道事業※3 |

||||||

自動車運送事業※3 |

||||||

鉄道事業※3 |

||||||

電気事業※3 |

||||||

ガス事業※3 |

||||||

その他事業※4 |

||||||

組合・財産区 |

一部事務組合 |

○ |

× |

○ |

各団体がエネルギー管理を行います。 |

|

広域連合 |

○ |

× |

○ |

|||

財産区 |

×※5 |

× |

○ |

|||

その他 |

地方公共団体が出資する法人 |

地方住宅供給公社 |

×※5 |

× |

○ |

各団体がエネルギー管理を行います。 |

地方道路公社 |

||||||

土地開発公社 |

||||||

その他の地方公社 |

||||||

第三セクター企業 |

×※5 |

× |

○ |

|||

○:該当する ×:該当しない

※1:経済産業省資源エネルギー庁「改正省エネ法における地方公共団体のエネルギー管理の範囲について」を参考に作成。

※2:公安委員会、教育委員会、収用委員会を除く、行政委員会制度に規定する行政委員会(選挙管理委員会、人事委員会・公平委員会、監査委員、地方労働委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会)。

※3:地方公営企業法第2条第1項に規定する地方公営企業。

※4:地方公営企業法第2条第1項に規定するものを除く、地方公営企業(船舶事業、簡易水道事業、港湾整備事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、公共下水道事業、その他下水道事業、介護サービス事業、駐車場整備事業、有料道路事業、その他事業(有線放送等))。

※5:事務事業編の策定義務がないため事務事業編の対象外となりますが、関係する地方公共団体の事務事業編の対象範囲に含めることは妨げられません。

また、地球温暖化対策計画では下記のとおり、独立行政法人などの公的機関も率先した取組が重要であることを踏まえ、地方公共団体は地方独立行政法人などに対し、温暖化対策に関する計画の策定・実施を促すことについて記載されています。

○地球温暖化対策計画(抄)

第3章 目標達成のための対策・施策

第3節 公的機関における取組

○国・地方公共団体以外の公的機関の率先実行の促進

国、地方公共団体のみならず、独立行政法人などの公的機関も率先した取組が重要であることを踏まえ、国、地方公共団体は、独立行政法人などの公的機関に対し、その特性に応じた有効な地球温暖化対策に関する情報提供を行い、独立行政法人などの公的機関が政府実行計画や地方公共団体実行計画に準じて、その事務及び事業に関し温室効果ガス排出量の削減等のため実行すべき計画を策定すること及びそれに基づく率先した取組を実施することを促すとともに、国は、可能な限りその取組状況について定期的に把握することとする。

なお、独立行政法人、特殊法人、国立大学法人等については、環境配慮契約を実施し、温室効果ガス等の排出の削減に努めるものとする。

②事務事業編の対象となる施設・設備の整理

事務事業編の対象となる施設・設備は、基本的には地方公共団体(財産区を除く地方公共団体)が所有又は賃借している全ての施設・設備です。ただし、職員寮や公営住宅等については、入居者の生活に伴う部分は「温室効果ガス総排出量」の算定対象外とし、施設の管理運営に係る事務所の部分や共用部等を調査の対象とします。なお、入居者の生活に伴う部分が施設の大半を占める等により、施設の管理運営に係る部分との区分けが困難といった事情がある場合、事務事業編の対象外とすることも考えられます。

ここでは、設置者と所有・賃借権者の関係性の観点から、事務事業編の対象となる施設・設備を表4-2で整理しています。基本的には、地方公共団体が「「温室効果ガスの排出量」を自ら管理できる範囲」かつ「エネルギー管理権限を有する範囲(⾞両・屋外照明・信号機等を含む)」の場合、事務事業編における温室効果ガス総排出量の算定対象となりますが、地方公共団体が賃貸している施設で賃借している主体が行う活動や委託先が委託先の事務所で行う活動は算定対象外となります7。

【コラム】自動車のレンタル・リースについて |

上記のとおり事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、「「温室効果ガスの排出量」を自ら管理できる範囲」かつ「エネルギー管理権限を有する範囲(⾞両・屋外照明・信号機等を含む)」です。自動車についてレンタカーを使用する場合もあるかと思いますが、一時的なレンタル利用では地方公共団体にエネルギー管理権限はないと考えられますので、算定対象外となります。一方で、中長期に渡るリース契約は、自動車の保有者はリース会社ですが、実質的に自動車を管理してエネルギーを使用しているのは地方公共団体になるため、算定対象となります。燃料消費量や走行距離は地方公共団体で把握できると考えられますので、把握したデータから温室効果ガス排出量を算定してください。 |

なお、「事務事業編の対象範囲」欄に○印が記されている施設・設備は、全て事務事業編の対象となります。ただし、温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法については、契約形態及び施設・設備の管理運営形態によって異なるため、表4-3に整理をしています。

7例えば、地方公共団体が保有する電気自動車用の充電設備については、エネルギー管理権限を有する範囲内となりますので、「温室効果ガス総排出量」の算定の対象施設になります。一方で、最終的な使用先(充電した市民所有の電気自動車)のエネルギー管理権限はありませんので、市民が利用した電気については事務事業編における「温室効果ガス総排出量」の算定対象外となります。

表4-2 事務事業編の対象となる施設・設備の整理

設置者 |

所有・賃借権者 |

施設・設備※1 の形態(例) |

事務事業編の対象範囲 |

備考 |

|---|---|---|---|---|

地方公共団体 |

地方公共団体 |

・市庁舎や学校等の一般的な公共施設 ・都道府県施設に複合されている市町村施設等 |

○ |

・複数の地方公共団体によって設置されている施設の場合、それぞれが所有又は賃借している部分がそれぞれの事務事業編の対象となります。 |

その他の団体 |

・公共施設内に入居している他の団体の事務所や民間テナント等 |

○ |

・事務事業編の対象となります。 ・「温室効果ガス総排出量」の算定範囲については、省エネ法における定期報告書でのエネルギーの使用量の算入範囲と一致させることが考えられます。※3 |

|

・PFIの事業方式の一種である「BOT方式」や「BOO方式」によって整備され、所有権がPFI事業者に帰属する公共施設 |

○※2 |

・PFIの詳細は「4-4-2. 分野共通(基盤的な取組)」を参照してください。 |

||

国 |

国 |

・港湾施設のうち、都道府県または市町村が港湾管理者となっている港湾等 |

○ |

・国から施設の管理委託を受けていることから、当該施設に係る管理執行権限は地方公共団体にあると考えられるため、事務事業編の対象となります。 |

その他の団体 |

地方公共団体 |

・民間施設等に複合されている公共施設 |

○ |

・地方公共団体が所有又は賃借している部分のみ事務事業編の対象となります。 |

その他の団体 |

・一般的な民間施設等 |

× |

|

○:該当する ×:該当しない

※1:屋外照明、ボンプ場、電気室等を含む。

※2:原則としてPFI事業者に対して温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずることを要請し、「温室効果ガス総排出量」の算定対象にも含めますが、実務上施設・設備の管理運営が地方公共団体の統制下にないケースにおいては、「温室効果ガス総排出量」の算定対象、更には事務事業編の対象から外すことも妨げられません(詳細は表4-3を参照)。

※3:省エネ法では、施設(テナントビル)の所有者(オーナー)は、テナントがエネルギー管理権限を有している設備以外のエネルギーの使用量について算入する必要があり、テナントは、エネルギー管理権限の有無にかかわらず、テナント専用部にかかるエネルギーの使用量(テナントがエネルギー管理権限を有する設備、所有者(オーナー)がエネルギー管理権限を有する空調・照明など)を全て算入する必要があります。エネルギー管理権限を有しているとは、①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギーの使用量が計量器等により特定できる状態にあることをいいます(出典:経済産業省資源エネルギー庁(2010)「平成20年度省エネ法改正にかかるQ&A」)。

③契約・管理運営形態に応じた温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法の整理

ここでは、温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法について、事務・事業の契約形態及び、施設・設備の管理運営形態ごとに整理しています。

委託や指定管理、PFI8のように、事務・事業の執行及び施設・設備の管理運営の一部又は全てを外部の事業者等が担っている場合においては、地球温暖化対策計画にあるとおり、その受託者等に対して、可能な限り温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずるよう要請してください。

なお、既に委託契約が締結されている場合は、業務報告へのフィードバックやモニタリング等を通じて「任意の協力要請」を行うとともに、今後新たに委託契約の締結又は現行契約の更新を行う場合には、委託仕様書、協定書、契約書等に温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずることを明記するなど、「契約等に基づく要請9」を行ってください。

そのほか、具体的な温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法を検討する際には、「4-4-2.分野共通(基盤的な取組)」を参照してください。

なお、委託等による事務・事業のうち、地方公共団体が設置した施設・設備の管理運営を伴わないものについては、事務事業編の対象範囲に含め、受託者等に対し可能な限り温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずるよう要請するものとします。なお、「温室効果ガスの排出量を自ら管理できる場合」かつ、「エネルギー管理権限を有する場合」には、「温室効果ガス総排出量」の算定対象範囲に含めます。

8本マニュアルにおける「PFI」の表記は、事務事業編策定において特段の支障がないことから、DBO方式やDB方式等のPFI類似方式も含めた表記とします。PFI事業の考え方については、「PPP/PFI 手法導入優先的検討規程運用の手引」が参考になります。

https://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/unyotebiki/pdf/unyotebiki_01.pdf

9「契約等に基づく要請」については、本マニュアルの他、「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(事例集)」において、具体的な事例について紹介しています。

表4-3 契約・管理運営形態に応じた温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法の整理

契約・管理運営形態 |

温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法 |

備考 |

|

|---|---|---|---|

直営 |

自ら措置を講ずる |

施設の所有権を持つ地方公共団体が自ら温室効果ガスの排出量削減等の措置を講じてください。 |

|

委託 |

地方自治法に基づく事務の委託 |

受託者に対して 措置を講ずるよう要請する |

地方自治法に基づく事務の委託では、委託者は当該事務の管理執行権限を失い、法令上の責任は受託者に帰属するため、当該事務の委託者である地方公共団体は、受託者である他の地方公共団体に対して温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずるよう要請してください。 |

民法に基づく |

受託者に対して 措置を講ずるよう要請する |

地方公共団体が受託者に対して温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずるよう要請してください。 委託契約期間中の事務・事業については、業務報告へのフィードバック等を通じて「任意の協力要請」を行ってください。 今後新たに委託契約が締結又は更新される事務・事業については、委託仕様書や契約書等に温室効果ガスの排出量削減等の措置に関する記載を行い、「契約等に基づく要請」を行ってください。 |

|

指定管理 |

指定管理者に対して措置を講ずるよう要請する |

地方公共団体が指定管理者に対して温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずるよう要請してください。 指定管理期間中の施設については、指定管理者のモニタリング等を通じて「任意の協力要請」を行ってください。 今後新たに指定管理が開始(更新も含む)される施設については、募集要項や業務基準等に温室効果ガスの排出量削減等の措置に関する記載を行い、「契約等に基づく要請」を行ってください。 |

|

PFI |

BOT方式 |

PFI事業者に対して措置を講ずるよう要請する |

地方公共団体がPFI事業者に対して温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずるよう要請してください。 事業期間中の施設については、事業のモニタリング等を通じて「任意の協力要請」を行ってください。 今後新たにPFI事業契約が締結又は更新される施設については、業務要求水準書や契約書等に温室効果ガスの排出量削減等の措置に関する記載を行い、「契約等に基づく要請」を行ってください。 ただし、契約期間終了に伴い地方公共団体に所有権が移転された後は、地方公共団体が自ら温室効果ガスの排出量削減等の措置を講じてください。 |

BTO 方式 |

地方公共団体がPFI事業者に対して温室効果ガスの排出量削減等の措置を講ずるよう要請してください。 事業期間中の施設については、事業のモニタリング等を通じて「任意の協力要請」を行ってください。 今後新たにPFI事業契約が締結又は更新される施設については、業務要求水準書や契約書等に温室効果ガスの排出量削減等の措置に関する記載を行い、「契約等に基づく要請」を行ってください。 |

||

BOO方式 |

|||

RO 方式 |

|||

コンセッション 方式 |

|||

DBO 方式 |

|||

DB 方式 |

|||

4-1-3.事務事業編の対象とする温室効果ガスの種類

事務事業編の対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第2条第3項に掲載されている以下の7種類のガスです。このうち、事務事業編で「温室効果ガス総排出量」の算定対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法施行令第3条第1項に基づき、1から6の6種類のガスとなっています。

○地球温暖化対策推進法(抄) 第2条第3項

(定義)

第2条 1~2(略)

3 この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。

一 二酸化炭素

二 メタン

三 一酸化二窒素

四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

六 六ふっ化硫黄

七 三ふっ化窒素

4~7(略)

地球温暖化対策推進法第2条第5項において「温室効果ガス総排出量」とは、「温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量の合計量」と定められていることから、上記の6種類のガス全てを算定対象とする必要があります。しかし、CO2以外の温室効果ガスについては、排出量全体に占める割合が極めて小さく、その排出源が多岐に渡るケースがあります。そのため、計画当初から、対象とすることが困難と判断される場合には、スケジュールを定めて段階的に対象を拡大していく方法も考えられます。

ただし、段階的に対象を拡大していくのは、CO2以外の温室効果ガスの排出量を把握・算定することが極めて困難な状況であり、やむを得ない場合の暫定的な措置にすぎないという点に留意が必要です。

4-1-4.事務事業編の計画期間

(1)計画期間

事務事業編は、地球温暖化対策計画に即し、2030年度末までを計画期間として推奨します。

(2)計画の見直し

計画で定めた目標や措置の進捗の程度及び地球温暖化対策の国内・国際情勢の変化を見据えて、あらかじめ一定の期間ごとに見直しのタイミングを計画に定めておくことが重要です。

地球温暖化対策計画では、少なくとも3年ごとに温室効果ガスの排出・吸収量の状況その他の事情を勘案して目標及び施策について検討を加えるものとし、検討の結果に基づき、必要に応じて見直すこととしています。

地方公共団体の事務事業編の場合は、地球温暖化対策の措置の実施、効果の発現、そして措置の効果を評価する一連の期間として3年では短い可能性も考えられます。そのため、事務事業編の見直しのタイミングは、各地方公共団体の実情に合わせて設定するものとします。各地方公共団体の実情に合わせた見直しのタイミングは、例えば、上位計画である総合計画や特に関連する計画である区域施策編と合わせる、本庁舎等の建て替え・大規模改修や公共施設総合管理計画などの公共施設の配置等に関連する計画の見直し時期に合わせる、又は当該地方公共団体で運営している環境マネジメントシステム(EMS)の見直し(制度的、内容的な見直し)と合わせることが考えられます。具体的には、5年ごとの見直しが想定されます。

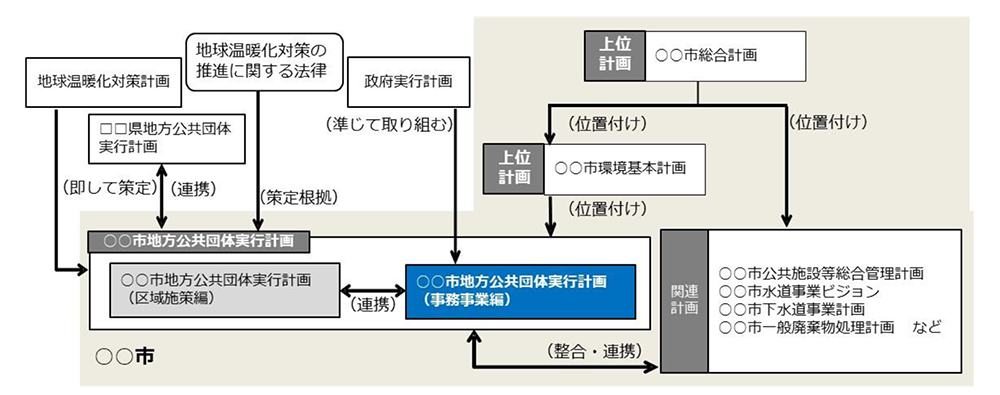

4-1-5.事務事業編の関連計画等

事務事業編の上位計画としては、一般的に地方公共団体の総合計画、環境基本計画が挙げられます。関連計画としては、地方公共団体の区域における地球温暖化対策との連携の観点から、特に連携すべき関連計画として区域施策編が挙げられます。その他の連携すべき関連計画としては、公共施設等総合管理計画、一般廃棄物処理計画、水道事業ビジョン、下水道事業計画等が挙げられます(表4-4参照)。

また、地方公共団体には地域の多様な課題に応える脱炭素型等の都市・地域づくりの推進が求められています。そのため、都市計画、低炭素まちづくり計画、気候変動適応計画等の区域全体等を対象とした計画との連携も期待されます(表4-5参照)

関連する法令としては、省エネ法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)、グリーン購入法、環境配慮契約法、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律等が挙げられます。

事務事業編の策定に当たり、関係するこれらの行政計画との整合性を図ること、更には一体的に作成することにより、事務作業の負荷低減はもちろん、地球温暖化対策に関連する行政分野に係る課題解決という相乗効果を期待することができます。特に事務事業編は、公的機関の率先的な取組により、区域の住民や事業者の模範となる内容であること、地域のインフラの在り方とも強く関係する計画でもあることなど、地方公共団体実行計画(区域施策編)の一部を構成する要素であることから、事務事業編及び区域施策編の一体的な策定を推奨します。

また、区域施策編への位置付けを努めることとされている、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項10において、地方公共団体が保有する公有地・公共施設が再エネ導入を促進する区域(促進区域)として設定され、地域脱炭素化促進事業が実施されることにより、区域の脱炭素化促進だけでなく、地方公共団体の脱炭素化促進も期待されます。

10地球温暖化対策推進法第21条第5項において、市町村が定めるよう努めるものとされている事項です。地域脱炭素化促進事業に関する制度は、地域の円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地域のメリットにもつながる、地域と共生する再エネ事業の導入を促進するものです。詳細は、環境省ホームページ<https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/re_energy.html >を参照してください。

図4-3 上位計画や関連計画の位置付けの例

表4-4 特に連携を図るべき計画の例

計画の種類 |

特に連携を図るべき計画の例 (根拠法令等) |

計画の概要 |

||

|---|---|---|---|---|

対象 |

概要 |

|||

都道 |

市町村 |

|||

上位計画 |

総合計画 (各地方公共団体の条例等) |

● |

● |

一般に、地方公共団体が策定する地方公共団体の全ての計画の基本であり、行政運営の総合的な指針となる計画をいう。 |

環境基本計画 (各地方公共団体の条例等) |

● |

● |

環境保全に関する基本的な計画をいう。 |

|

特に関連する計画 |

地方公共団体実行計画(区域施策編) (地球温暖化対策推進法) |

● |

● |

地球温暖化対策計画に即して、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を定める計画をいう。 |

温室効果ガスの排出量の削減に関連する計画 |

公共施設等総合管理計画 |

● |

● |

公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現するための計画をいう。 |

個別施設計画 |

● |

● |

公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画として、点検・診断によって得られた個別施設の状態や維持管理・更新等に係る対策の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期を定めるもの。 |

|

一般廃棄物処理計画 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)) |

● |

市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。 |

||

水道事業ビジョン |

● |

● |

水道事業の長期的視点を踏まえた戦略的な水道事業の計画及び最低限必要と考えられる経営上の事業計画についての計画をいう。 |

|

下水道事業計画 (下水道法(昭和33年法律第79号)) |

● |

● |

下水道を設置しようとするときは、本事業計画を策定する必要がある。 |

|

吸収作用の保全及び強化に関連する計画 |

緑の基本計画 (都市緑地法(昭和48 年法律第72号)) |

|

● |

都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で、主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができる。 |

地域森林計画 (森林法(昭和26年法律第249号)) |

● |

|

森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林※1に付き、5年ごとに、その計画を立てる年の翌年4月1日以降10年を1期とする地域森林計画を立てなければならない。 |

|

市町村森林整備計画 (森林法(昭和26年法律第249号)) |

|

● |

その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林に付き、5年ごとに10年を1期とする市町村森林整備計画を立てなければならない。 |

|

森林経営計画 (森林法(昭和26年法律第249号)) |

● |

● |

森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行う森林について、自発的に作成する具体的な伐採・造林、森林の保護、作業路網の整備等に関する計画をいう。 |

|

※1:国有林以外の林野をいう。都道府県有林や市町村有林、私有林等の総称。

表4-5 連携が期待される計画の例

連携が期待される計画の例 (根拠法令等) |

計画の概要 |

||

|---|---|---|---|

対象 |

概要 |

||

都道府県 |

市町村 |

||

都市計画 (都市計画法(昭和43年法律第100号)) |

● |

● |

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいう。 |

低炭素まちづくり計画 (都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)) |

|

● |

計画の対象として必要な区域であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。 |

都市再生整備計画 (都市再生特別措置法) |

|

● |

都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画を作成することができる。 |

立地適正化計画 (都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)) |

|

● |

都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画を作成することができる。 |

地域公共交通計画 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)) |

● |

● |

国が定める基本方針に基づき、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画を作成することができる。 |

地域公共交通利便増進実施計画 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)) |

● |

● |

地域公共交通網形成計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通網形成計画に即して地域公共交通再編事業を実施するための計画を作成し、これに基づき、当該地域公共交通再編事業を実施し又はその実施を促進するものとする。 |

農業振興地域整備基本方針 (農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58 号)) |

● |

|

都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。 |

農業振興地域整備計画 (農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58 号)) |

|

● |

農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 |

緑地保全計画 (都市緑地法(昭和48 年法律第72号)) |

● |

● |

緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県や市は、当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画を定めなければならない。 |

環境教育等促進法に基づく行動計画 (環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)) |

● |

● |

区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画を策定するよう努めるものとする。 |

特定間伐等促進計画 (森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)) |

|

● |

市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する計画を作成することができる。 |

農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)) |

|

● |

市町村は、当該市町村の区域における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画を作成することができる。 |

地域気候変動適応計画 (気候変動適応法(平成30年法律第50号)) |

● |

● |

都道府県及び市町村が、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策の推進を図るため、政府が作成する気候変動適応計画を勘案し、作成するもの。 |

【事例】関係行政計画との一体的な作成(埼玉県所沢市、長野県、鳥取県北栄町) |

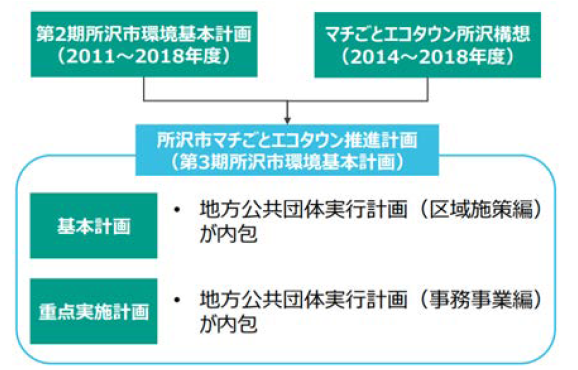

所沢市では、2018年度まで地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)に該当する所沢市環境基本計画と、マチごとエコタウン所沢構想を別々の形で取りまとめていました。 2019年3月、計画期間終了に伴ってこれら二つの計画を継承し、新しい計画として「所沢市マチごとエコタウン推進計画」を取りまとめ、基本理念や将来像及び中期的な方針をまとめた基本計画と、重点的取組としての短期的な方針をまとめた「重点実施計画」から構成される新しい計画を策定しました。

図4-4 関係行政計画との対応関係 出典:所沢市「所沢市マチごとエコタウン推進計画(第3期所沢市環境基本計画)」

また、長野県では、2021年6月に策定した「長野県ゼロカーボン戦略」では、従来作成していた地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)に加えて、地域気候変動適応計画についても同一計画に位置付けることにより、施策の整合性の確保や計画作成に係る事務負担の効率化を図っています。

出典:長野県「長野県ゼロカーボン戦略」 <https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/keikaku/zerocarbon/index.html#senryaku>

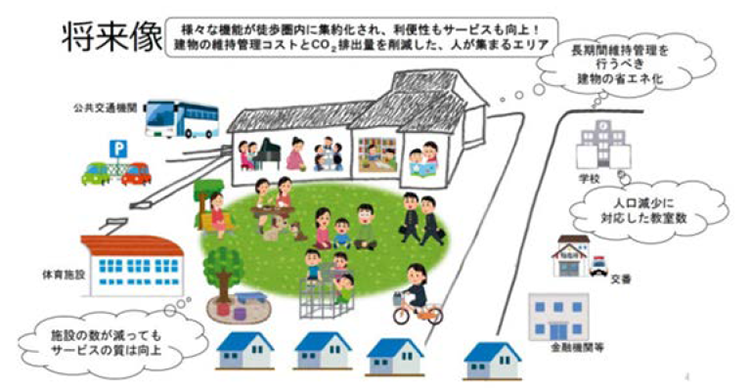

その他、地方公共団体実行計画(事務事業編)に深く関係する行政計画として公共施設等総合管理計画、個別施設計画がありますが、鳥取県北栄町では2021年3月に「北栄町地球温暖化対策実行計画(第3期事務事業編)」と、「北栄町公共施設個別施設計画」を同時に改定しました。 「北栄町公共施設個別施設計画」においては、公共施設の計画的な運営の基本方針を示す「北栄町公共施設等総合管理計画」の内容を踏まえた上で、町の将来の地区別の人口推計等も踏まえながら、より具体的に各施設の長寿命化や建替え・統廃合と共に、省エネ改修についても検討を行うことにより、公共施設管理と地球温暖化対策を一体的に推進しています。

図4-5 関係行政計画との同時改定により鳥取県北栄町が目指す将来像 出典:北栄町「北栄町公共施設個別施設計画(第1期)概要版」 <http://www.e-hokuei.net/secure/5644/kobetsugaiyou.pdf> 「北栄町地球温暖化対策実行計画(第3期事務事業編)」 <http://www.e-hokuei.net/secure/14513/3kikeikaku.pdf> 「公共施設の将来のあり方を考える」<北栄町ご提供資料> |