- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

4-4-8.下水道事業

下水道法(昭和33年法律第79号)では、下水道は「公共下水道」、「流域下水道」、「都市下水路」の3つの種類が規定されています。そのうち公共下水道51と都市下水路が市町村事業(下水道法第3条、第26条)、流域下水道が都道府県事業(下水道法第25条の22)とされています。

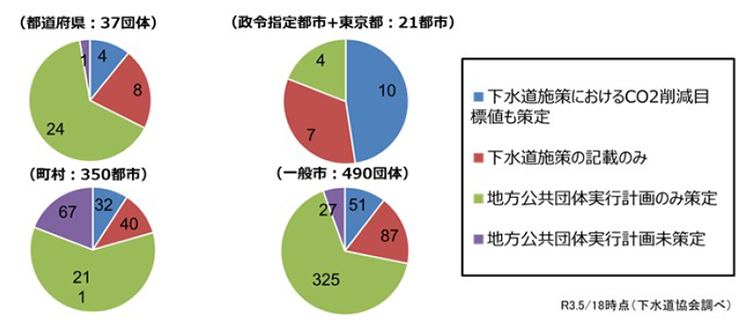

一方、現行の事務事業編においては、多くの地方公共団体において下水道施策が位置づいておらず、目標値も含めての記載は一部にとどまっているため、下水道施策と目標値の積極的な位置付けが必要です。

図4-68 地方公共団体実行計画における下水道事業の目標策定状況

出典:国土交通省(2021)「下水道政策研究委員会第1回脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会」

<https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001466082.pdf>

事務事業編の策定の際には、下水道事業の担当部局における措置の実施や検討の状況を確認し、実施が予定されている措置は事務事業編にも位置付けるとともに、新たな措置の実施可能性と実施のための課題を抽出し、対応方策を検討することで、事務事業編に反映させていくことが望まれます。

51なお、公共下水道のうち農山漁村部の中心集落及び湖沼周辺部の観光地等において実施されるものを「特定環境保全公共下水道」、特定の事業活動に伴って排出される下水を処理するものを「特定公共下水道」といいます。

<温室効果ガスの排出に関する状況>

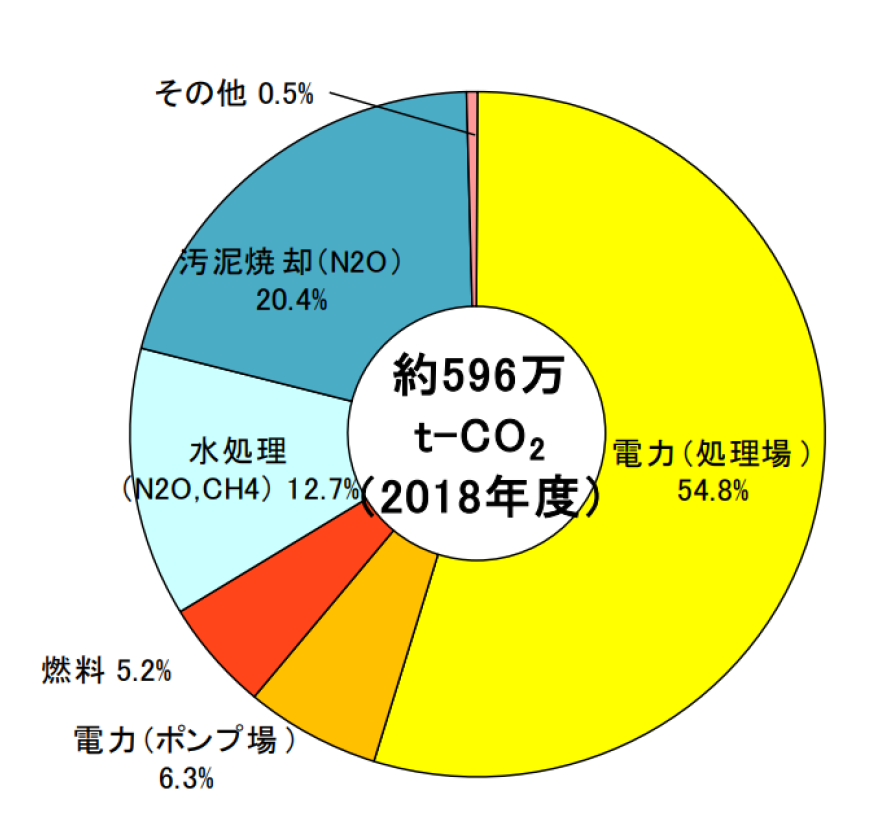

下水道は、日本全体としても温室効果ガス排出規模の大きい活動です(国全体の温室効果ガス排出量の約0.5%)。温室効果ガス排出量(CO2換算)の内訳は、処理場における電力消費に伴うCO2排出量が55%、汚泥焼却に伴うN2O排出量が20%となっています(図4-69参照)。

また、地方公共団体の下水道事業による温室効果ガスの排出量が大きな割合を占める場合もあり、下水道事業での取組は「温室効果ガス総排出量」削減のための重要な取組となります。下水道事業分野の(2)重要となる基本的な措置と措置の目標の例を参考に、積極的に目標を設定し措置を実施していくことが重要です。

図4-69 我が国の下水道事業における年間の温室効果ガス排出量の内訳

出典:国土交通省(2021)「下水道政策研究委員会第1回脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会」

<https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001466673.pdf>

<国土交通省:脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会>

2021年10月より、国土交通省と(公社)日本下水道協会が共同で、下水道分野における脱炭素社会に向けた目指すべき方向性・施策を検討する「脱炭素化社会への貢献のあり方検討小委員会(国土交通省)」を立ち上げ、脱炭素社会の実現に貢献する下水道の将来像や、関係者が一体となって取組むべき施策とその実施工程表等について報告書にとりまとめました。

報告書では、エネルギー由来のCO2削減、下水処理過程で排出されるN2O等の温室効果ガス削減の他、下水汚泥の活用による創エネ、再エネポテンシャルの活用(下水熱や下水処理場用地等)、その他資源有効利用、地域間・他分野連携により、下水道事業のみならず他分野への貢献していくことが示されています。

<地球温暖化対策計画>

下水道分野においては、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じた施設管理の高度化・効率化を図るとともに、省エネルギー設備の導入、太陽光や下水熱などの再生可能エネルギーの導入等を推進する。また、下水汚泥由来の固形燃料や消化ガスの発電など、下水道バイオマスを有効活用した創エネルギーの取組を推進することと示されています。

(1)措置の対象について

措置の検討においては、処理規模や方式に応じた対策の選定を行うことで、より効果的な削減が期待されます。

下水道事業における具体的な措置の対象として、表4-52の内容が考えられます。

表4-52 下水道の代表的な工程と設備

工程 |

設備 |

|---|---|

前処理・揚水工程 |

ポンプ設備 |

水処理工程 |

最初沈殿池設備 |

反応タンク設備 |

|

最終沈殿池設備 |

|

高度処理設備 |

|

汚泥処理工程 |

汚泥輸送設備 |

汚泥濃縮設備 |

|

汚泥消化設備 |

|

汚泥脱水設備 |

|

汚泥焼却工程 |

汚泥焼却設備 |

排泥脱水設備 |

|

総合管理 |

監視制御システム |

共通 |

受変電・配電設備 |

未利用資源・エネルギーの活用(資源化設備) |

下水熱利用設備 |

消化ガス有効利用設備 |

|

下水汚泥固形燃料化設備 |

|

焼却炉廃熱有効利用設備 |

|

水圧の有効利用設備 |

|

肥料化設備等の資源の有効利用に関する設備 |

|

その他 |

その他設備 |

出典:環境省・国土交通省(2016)「下水道における地球温暖化対策マニュアル~下水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針の解説~」

<http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/pdf/manua160530b.pdf>を元に国土交通省作成

(2)重要となる基本的な措置と措置の目標の例

地球温暖化対策計画では「目標達成のための対策・施策」として、「下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進」、「下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等」が示されています。

○上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入(下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進)

下水道においては、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じた施設管理の高度化・効率化を図るとともに、省エネルギー設備の導入、太陽光や下水熱などの再生可能エネルギーの導入等を推進する。また、下水汚泥由来の固形燃料や消化ガスの発電など、下水道バイオマスを有効活用した創エネルギーの取組を推進する。

削減目標の考え方

①省エネ化によるCO2削減

年率2%の消費エネルギー削減を行うことにより約60万t削減

②下水汚泥のエネルギー化

下水汚泥のエネルギー化率を37%まで向上(2020年3月時点で24%)することで約70万t削減

③再生可能エネルギーの導入

太陽光、小水力、風力、下水熱の再生可能エネルギーの導入を推進することで約1万t削減

出典:環境省「地球温暖化対策計画 別表1-36P」より

○下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等

下水汚泥の焼却施設における燃焼の高度化や、一酸化二窒素の排出の少ない焼却炉及び下水汚泥固形燃料化施設の普及により、焼却に伴う一酸化二窒素の排出を削減する。

削減目標の考え方

①下水汚泥の高温焼却によるN2O削減

下水汚泥の高温焼却化を100%実施するとともに、耐用年数を迎える都市で一酸化二窒素(N2O)排出の低い炉への更新を行うことで約78万t削減

出典:環境省「地球温暖化対策計画 別表3-5P」より

下水道部門における温室効果ガス排出削減等指針52では、措置の例として、エネルギー消費効率の高いボイラーの導入等の設備選択、燃焼設備の空気比の適正化等の設備の使用方法、体制整備、下水処理場の統合による設備の効率化等が挙げられています。

設備の高効率化に加え、ICTやAI、省エネ診断等を通じた運転管理の高度化や、下水処理プロセス全体の計画やより高効率な技術システムの導入等も検討し、設備の更新等を踏まえ、中長期的な視点に立って検討するとともに、各処理工程からの排出量等の情報を踏まえた上で効率的な措置の立案を行うことが重要であるとされています。

また、太陽光や下水熱などの再生可能エネルギーの導入や下水汚泥由来の固形燃料や消化ガスの発電など、下水道バイオマスを有効活用した創エネルギーの取組とともに、地域バイオマスを活用した更なる資源集約や地域の廃棄物処理事業等との連携により、下水道の有する資源・エネルギーを最大限活用していくための取組も重要です。

さらには、下水処理システム全体を捉え、流域の水環境状況や人口減少、エネルギー消費を踏まえた処理方法を選定し、計画的な施設更新を実施していくことが望まれます。

<重要となる基本的な措置の例>

ここでは、重要と考えられる基本的な措置の例を示します。また、それらの措置のうち、代表的な例について表4-53で説明します。

52環境省・国土交通省(2016)「下水道における地球温暖化対策マニュアル~下水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針の解説~」

①省エネルギー・高効率設備の導入

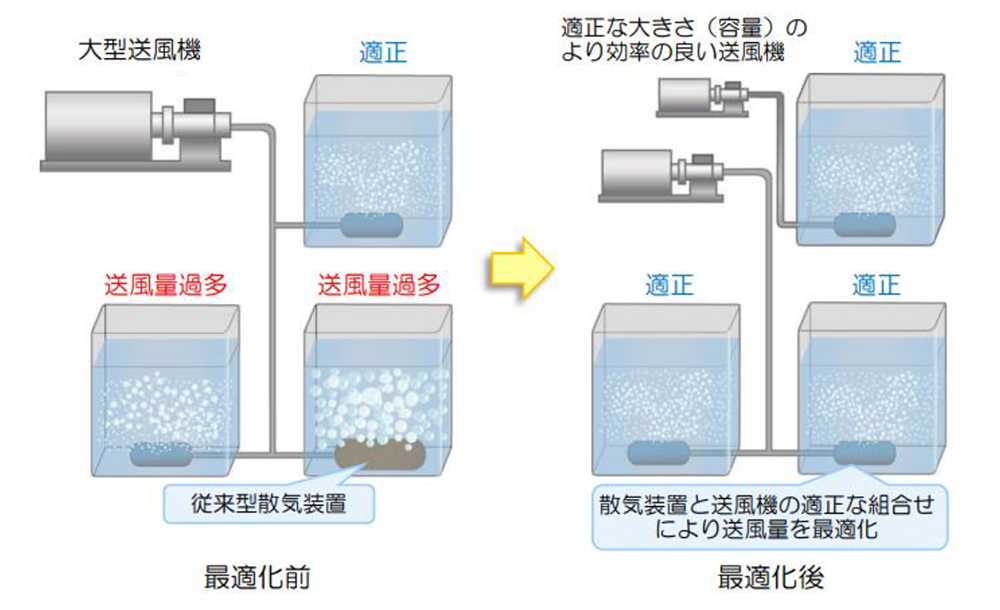

下水道設備の改修や整備で、施設の省エネルギー化を図ることが効果的です。基本的には技術的対策となるため、確実な効果が見込まれます。また、下水・汚泥処理が複数機器の複合システムであることを勘案して最適な機器の組合せを検討することが望まれます。例えば、水処理施設における省エネルギー型送風機である磁気浮上単段ブロアと省エネルギー型散気装置であるメンブレン式散気装置は、組み合わせることにより、各技術を単独で導入するよりも高い省エネルギー効果が期待できるとされています。

【事例】高効率設備の導入(東京都) |

東京都では、15ヶ所の下水処理場を保有しており、2017年以降は7ヶ所の下水処理場に微細気泡散気装置と適正容量の送風機の導入を行っています。下水中に効率的に酸素を溶かすことができる微細気泡散気装置の導入と、それに合わせた適正容量の送風機の導入により、送風量を削減することができるため、電力使用量の削減につながっています。装置の導入によるCO2排出量削減効果は年間約3,300t-CO2とされています。

図4-70 ばっ気システムの最適化 出典:東京都「下水道局地球温暖化防止計画「アースプラン2017」」 <https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/about/e2/earth-plan2017/> |

②運転の効率化・適正化

下水道施設における設備の運転方法を効率化・適正化することで、温室効果ガスの排出量を削減することができます。各設備の使用実態を把握した上で、運転方法の見直し等の可能性を検討することが望まれます。また、ESCO事業者等を活用したエネルギー消費効率の改善等についても検討することが望まれます。

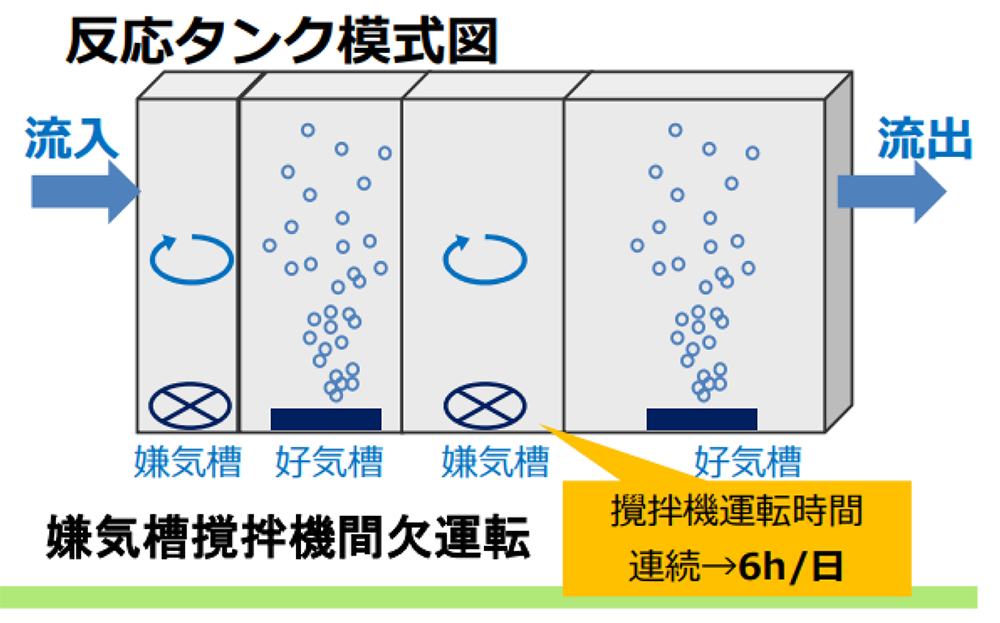

【事例】処理設備の適正運転(岡山市) |

岡山市では、8ヶ所の下水処理場を保有しており、下水処理設備の運転適正化に取り組んでいます。具体的には、2016年以降反応タンク嫌気槽撹拌機の間欠運転化(電力使用量年間約29万kWh削減)や、アンモニアセンサーを利用したOD処理場のばっ気風量の最適化(電力使用量年間約4.3万kWh削減)、2018年以降紫外線滅菌装置活性吸着塔の運転最適化(電力使用量年間約2万kWh削減)といった対策を行っています。

図4-71 反応タンク嫌気槽撹拌機の間欠運転化 出典:国土交通省、第2回脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 <https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000734.html>より |

【事例】省エネ診断による運転方法改善 |

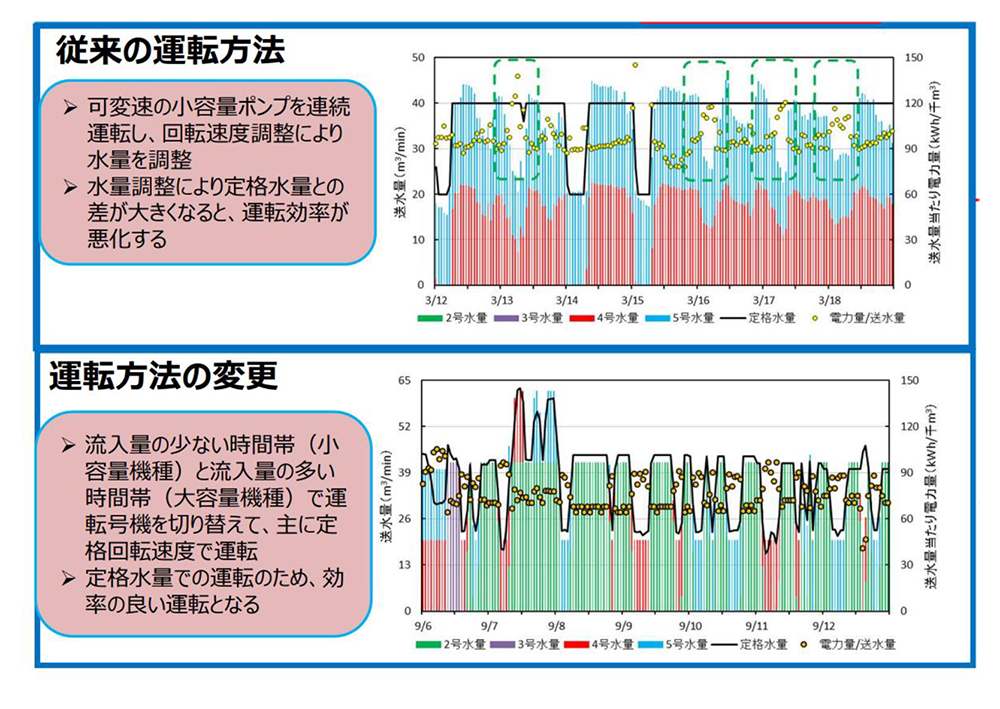

主ポンプの消費電力分析を通じた運転改善により、従来の運転方法と比較し、単位送水量当たりの消費電力量を約21%削減しています。

図4-72 主ポンプの消費電力分析による改善事例 出典:国土交通省、第2回脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 <https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000734.html>より |

③下水汚泥の焼却施設における燃焼の高度化

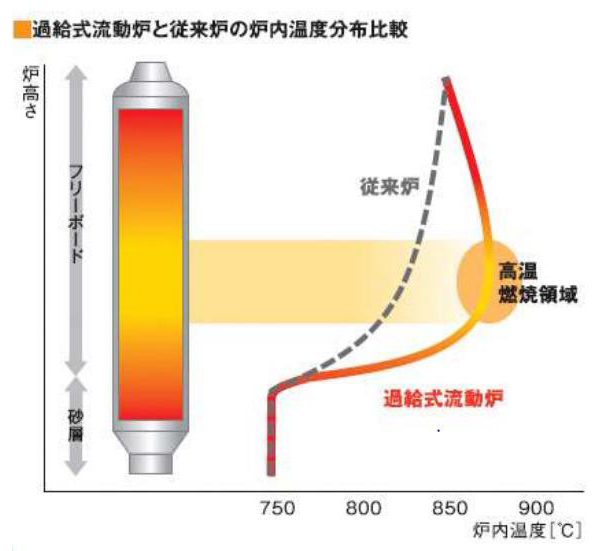

下水汚泥の焼却工程では、汚泥に含まれる窒素に由来する一酸化二窒素(N2O)が発生します。N2Oの発生割合は燃焼温度に依存するため、高温焼却(850℃以上)の実施や、高温焼却と同等以上のN2O排出削減効果(N2O排出量0.645kg/t-wet以下)を持つ高効率の汚泥焼却炉を導入することで、従来よりも高温又は高圧で燃焼することができ、補助燃料使用量とN2O排出量の削減が期待できます。また、汚泥の固形燃料化や農業等への利用等、焼却を行わない処理方式を選択することで、N2O排出量をさらに削減することも考えられます。

【事例】過給式流動炉の導入によるN2O排出量の削減(神奈川県 横須賀市) |

横須賀市では、汚泥焼却炉の更新の際に消費電力が少なく、N2Oの発生が少ない過給式流動炉という焼却炉への変更を行っています。過給式流動炉では圧力下での燃焼を行うことで、高温での汚泥の焼却を行い、N2Oの発生を抑制しているほか、誘引ファンなどの設備が不要となったことで、消費電力量を約40%削減することに成功しています。

図4-73 過給式流動炉の燃焼温度 出典:国土交通省、第2回脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 <https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000734.html>より |

④下水道資源利活用設備・再生可能エネルギーの導入

下水処理施設で発生する資源やエネルギーを有効に利活用するための設備を導入することで、温室効果ガスの排出量を削減することができます。消化ガスのうち未利用ガスを熱エネルギーや発電に利用する設備の導入、下水及び下水処理水の有する熱(下水熱)を熱源としてヒートポンプ等により熱エネルギーを回収する設備の導入等が考えられます。また、処理場の上部空間を利用した太陽光発電の導入や、処理水の放流時における落差を活用した小水力発電の導入等も考えられます。

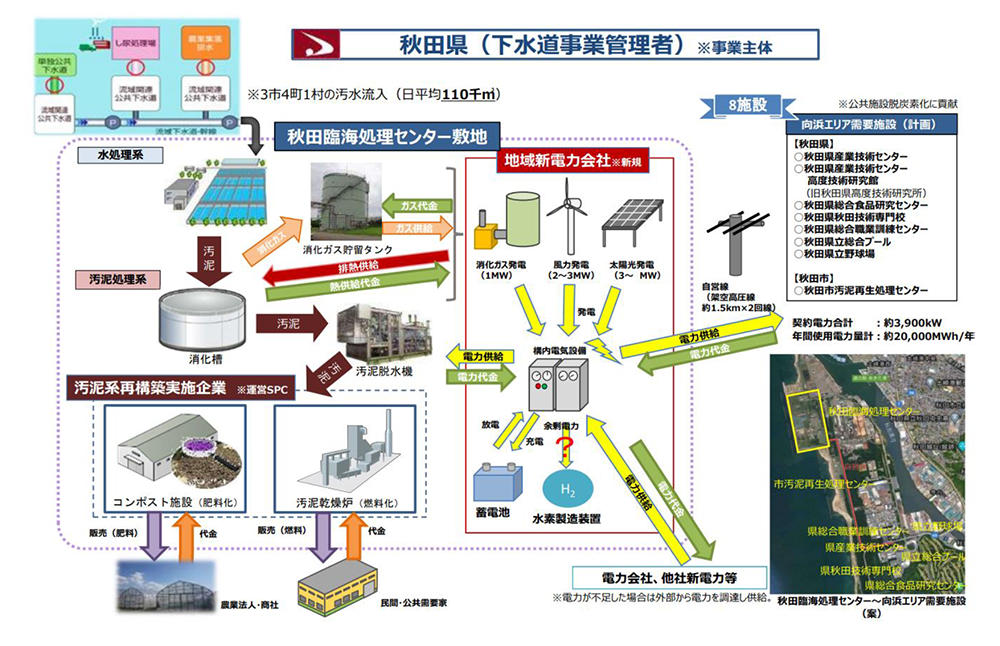

【事例】下水道資源利活用設備の導入(秋田県) |

秋田県の秋田臨海処理センターは、リノベーション計画内で「エネルギー供給拠点化構想」を示しており、地域新電力会社と連携し、消化ガスの利用や太陽光発電、風力発電の導入を検討しているほか、地域の農業法人や民間・公共需要家と連携し、下水汚泥から製造した燃料や肥料の利用を進める計画を示しています。下水道資源の利用を進める際には、資源の利用方法とともに、資源の利用先を確保することが重要となります。

図4-74 秋田臨海処理センターリノベーション計画 出典:国土交通省、第2回脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 <https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000734.html>より |

⑤地域バイオマスを活用した更なる資源集約や地域の廃棄物処理事業等との連携

既存の下水道インフラの活用や、下水道の有するポテンシャルの最大限の活用に向けて、地域バイオマスの受け入れや廃棄物分野との連携を通じた効率的な処理を行うことで、更なる温室効果ガス排出量の削減が期待できます。取組の実施に当たっては、バイオマス活用推進計画等への着実な位置付け等、廃棄物関連部局等と連携することで、より効率的かつ着実な取組実施が期待されます。

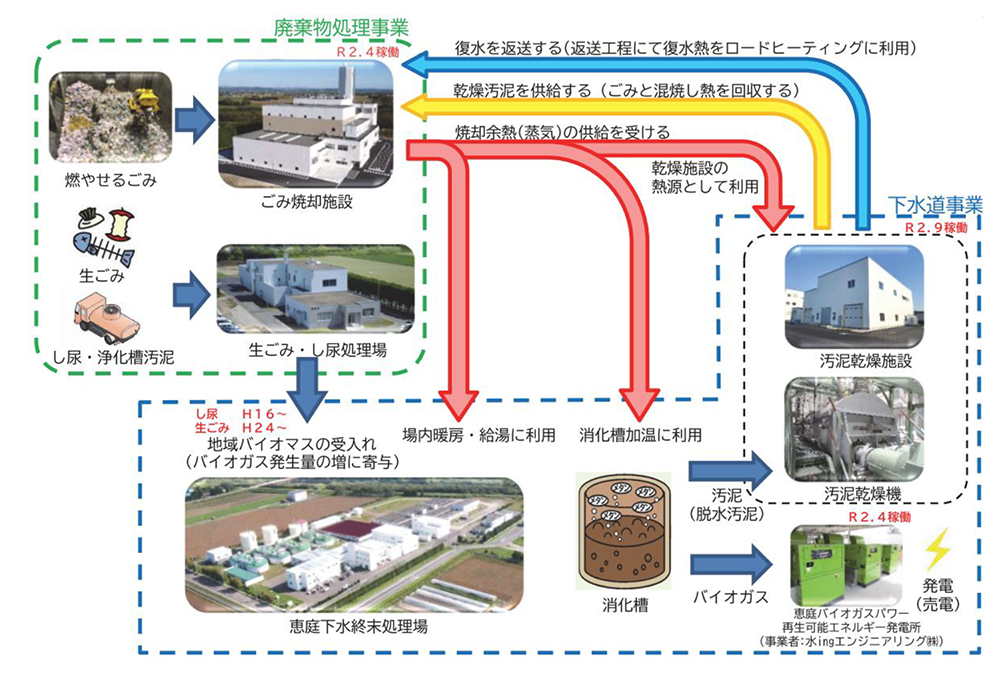

【事例】バイオガス発電事業における地域バイオマスの活用と熱供給における廃棄物処理施設との連携(北海道 恵庭市) |

北海道恵庭市では、2012年より、新たなバイオマスとして「家庭系及び事業系生ごみ」を受け入れ、バイオガス発電事業を実施し、必要受電量を約42%削減しています。 バイオガス売却収益は83,651千円であり、下水終末処理場年間維持費(476,721千円)の約18%に当たり、経営改善にもつながっています。(2020年度実績)更に、2020年度より廃棄物処理施設との熱融通によりバイオガスを全量発電利用することで、下水道施設における使用電力量以上の発電量を確保しています。

図4-75 恵庭市のバイオガス発電事業の概要 出典:国土交通省、第1回脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 <https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000734.html>より |

⑥下水処理場の統合による設備の効率化下水道資源利活用設備の導入

小規模下水処理場が地域内に複数ある場合、大規模下水処理場への統合による設備の効率化により、温室効果ガスの排出量を削減することが期待できます。また、複数の処理場の汚泥処理を集約化することも考えられます。これらは、単体設備の導入とは異なり時間を要する取組と考えられることから、都道府県構想や経営戦略などの下水道事業に関するマスタープラン等において中長期的な取組として位置付け、取組を計画的に進める必要があります。また、既にこれらのマスタープラン等において取組が位置付いている場合は、温暖化対策の取組を事務事業編に反映することが想定されます。

⑦処理場への流入水量の抑制

処理場への流入水量を抑制することで、温室効果ガスの排出量を削減することができます。具体的には、流域治水の取組やグリーンインフラ53の整備の観点から行う雨水の貯留浸透や、管きょの長寿命化と併せた不明水(侵入水)対策の推進や節水の推進等が挙げられます。

⑧その他

地球温暖化対策計画では「目標達成のための対策・施策」の一つとして、下水処理施設における緑化が位置付けられており、敷地内や建築物屋上の緑化等についても検討することが望まれます。

表4-53 下水道事業の設備における措置の例

措置 |

対象設備 |

措置の概要 |

措置の説明 |

|---|---|---|---|

微細気泡散気装置等の導入による酸素移動効率の向上・微細気泡散気装置及び送風機の組合せによる送風量の適正化 |

散気装置送風機 |

省エネルギー装置の組合せにより、単独で導入するより効果的に電力消費量を削減します。 |

下水処理工程においてエネルギー消費の約6割を占める送風機に省エネルギー型の磁気浮上単段ブロアを導入するとともに、散気装置を省エネルギー型のメンブレン式散気装置を導入し、各技術を単独で導入するよりも高い省エネルギー効果を得ます。 |

高効率反応タンク攪拌機の導入 |

反応槽攪拌機 |

従来の水中攪拌機と比較して攪拌動力密度が大幅に小さい攪拌機の導入により電力消費量を削減します。 |

反応タンクの活性汚泥混合液を均一に攪拌するための装置である反応槽攪拌機について、従来技術である水中攪拌機と比較して攪拌動力密度が大幅に小さい攪拌機を導入します。 |

一酸化二窒素(N2O)の排出の量が少ない焼却炉への更新 |

汚泥焼却炉 |

高効率の汚泥焼却炉の導入により、補助燃料使用量とN2Oの排出量を削減します。 |

ガス化炉、過給式流動燃焼システム、階段式ストーカー炉などの高効率の汚泥焼却炉を導入し、補助燃料使用量とN2Oの排出量を削減します。 |

消化ガス発電システムの導入 |

消化ガス有効利用設備 |

汚泥消化ガス発電システムの導入により処理場で用いる電力を自給し、購入電力量を削減します。 |

汚泥消化ガスをガスエンジン、ガスタービン、燃料電池などにより発電に用いることで、処理場の外部からの電力購入量を削減します。 |

出典:環境省・国土交通省(2016)「下水道における地球温暖化対策マニュアル~下水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針の解説~」より作成

<http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/pdf/manua160530b.pdf>

53社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能(生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等)を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるもの。

<措置の目標の例>

措置を効果的に実施するために、措置の目標を設定することが考えられます。措置の目標に用いる指標は、定期的に測定できる指標にすることが望まれます。

指標の例として、処理水量1m3当たりエネルギー消費量[GJ/m3]が挙げられます。また、下水汚泥の焼却施設における燃焼の高度化については高温焼却化率[%]、下水道資源利活用設備の導入については下水道資源利活用設備によるエネルギー供給量[GJ]が挙げられます。

(3)社会全体の温室効果ガスの排出量の削減に関する措置と目標について

(外部へのエネルギー供給の拡大等)

例えば、消化ガス発電や固形燃料化による外部へのエネルギー供給により、下水道事業のみではなく社会全体の温室効果ガスの排出量の削減に貢献することも可能です。また、下水道管理者以外による下水熱の活用や、下水汚泥の肥料利用による肥料製造由来の温室効果ガスの排出量の削減等についても社会全体の温室効果ガスの排出量の削減につながる取組として期待されます。

なお、現在の地球温暖化対策推進法施⾏令第3条に基づく「温室効果ガス総排出量」の算定方法では、このような他者へのエネルギー供給等による社会全体としての温室効果ガスの排出量の削減効果を差し引くことはできませんが、「温室効果ガス総排出量」とは別途、外部へのエネルギー供給量やそれによる温室効果ガスの排出量削減効果を、措置の目標として掲げることも考えられます。

(4)個別の措置や導入事例についての情報源の例

①温室効果ガス排出削減等指針(下水道部門)

温室効果ガス排出削減等のために事業者が行うべきことを具体的に定めたガイドラインとして、地球温暖化対策推進法に基づき国が定めた「温室効果ガス排出削減等指針」があり、「下水道部門」についても定められています。指針の中では、例えば、温室効果ガスの排出の削減等に係る措置として温室効果ガスの排出の削減等に資する設備の選択と温室効果ガスの排出の削減に資する設備の使用方法が示されているほか、「下水道部門」では温室効果ガスの排出の削減等の措置を通じた温室効果ガス排出量の目安も示されています。また、指針に掲げる目安や措置を解説した「下水道における地球温暖化対策マニュアル~下水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針の解説~」(2016、環境省・国土交通省)が作成されており、検討の参考とすることができます。

②その他の情報源

温室効果ガス排出削減等指針の他に、以下に示す資料が検討の参考になります。

表4-54 個別の措置や導入事例についての情報源の例

名称 |

情報源の概要 |

|---|---|

「下水熱利用マニュアル(案)」 |

下水熱利用の導入検討に際する基礎情報や技術情報等をとりまとめたもの。 |

「下水熱ポテンシャルマップ(広域ポテンシャルマップ)作成の手引き(案)」 |

下水熱ポテンシャルマップの作成方法や活用事例を解説したもの。 |

「下水処理場のエネルギー最適化に向けた省エネ技術導入マニュアル(案)」(2019年、国土交通省) |

下水処理場の運転管理手法の改善による省エネ対策、下水処理場に導入されつつある省エネ設備についてとりまとめたもの。 |

「下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル」(2017年、国土交通省) |

地域バイオマス利活用の導入検討に当たり必要な事項等について既存事例等を含め整理したもの。 |

「水質とエネルギーの最適管理のためのガイドライン~下水処理場における二軸管理~」 |

下水処理場の運転・維持管理における処理水質と消費エネルギーの両面からの最適管理を実施する「二軸管理手法」の進め方等を示したもの。 |

「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン」 |

固形燃料化技術、バイオガス利用技術、熱分解ガス化技術、焼却廃熱発電技術及び水素製造技術を対象として、導入検討に資する定量的なデータを提供している。 |

【コラム】下水道事業者の「事業計画」について |

下水道には様々な計画がありますが、このうち下水道法では事業計画制度が定められています。下水道を設置しようとするときは、あらかじめ下水道管理者が事業計画を定めた上で国土交通大臣又は都道府県に協議又は届出を行う必要があります。【下水道法第4条(公共下水道の場合)又は同法第25条の23(流域下水道の場合)】。 事業計画は、全体計画(概ね20~30年後の将来的な下水道施設の配置計画を定めるもの)に基づき、今後5~7年間で実施する予定の施設の配置等を定める計画です。 下水道法第5条では、事業計画において定めるべき事項として、以下の項目が示されています。 1 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度 2 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力 3 終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造及び能力 4 流域下水道と接続する場合には、その接続する位置 5 予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあっては、予定排水区域。第3項及び次条第4号において同じ。) 6 工事の着手及び完成の予定年月日。

出典:新・事業計画のエッセンス (平成28年3月国土交通省水管理・国土保全局下水道部)ほか各種資料より作成 |

4-4-9.公営交通(公営の公共交通機関)

公営交通は、大小様々な規模の地方公共団体で運営されています。省エネ法における特定輸送事業者に指定され、継続的に消費エネルギー削減に取り組んでいる地方公共団体もあります。輸送モード別(交通機関の種別)では、バス、地下鉄、路面電車、新交通システム、船舶があります。

事務事業編の策定・改定の際には、事務局は、公営交通の担当部局における以下のような措置の実施や検討の状況を確認し、実施が予定されている措置を事務事業編にも位置付けることが望まれます。さらに、新たな措置の実施可能性と実施のための課題を抽出し、対応方策を検討することによって、事務事業編に反映させていくことが望まれます。

<温室効果ガスの排出に関する状況>

バス全体に占める公営バスの割合は、実車走行台キロ数54によると約15%と推計されます。鉄道全体の運転用電力量55に占める公営鉄道の割合は約6%と推計されます。

公営交通を運営している地方公共団体では、「温室効果ガス総排出量」に占める公営鉄道の割合が他の地方公共団体と比較して、公営交通が総排出量に占める割合が比較的大きい場合があります。

なお、区域全体の旅客輸送に伴うCO2排出量を削減するために乗用車から公共交通への転換を図ることにより、公営交通の運行距離が増加する前提での目標設定を行うことも当然あり得ると考えられます。

54実車走行台キロ数は、2013年度の公営バス及び民営バスの収入及び実車走行キロ当たり収入より推計しました。データの出典は、公益社団法人日本バス協会「2015年版日本のバス事業」。

55運転用電力量は、国土交通省「鉄道統計年報[平成25年度]」より集計しました。

(1)措置の対象について

公営交通の措置の対象として、鉄道車両、バス車両、船舶等の輸送用機器のほか、駅舎等の事業に関連する施設・設備が考えられます。以下では輸送用機器について記載します。公営交通における一般的な建築物については、「4-4-3.建築物」を参考にしてください。

(2)重要となる基本的な措置と措置の目標の例

公営交通の温室効果ガスの排出量を削減するための措置は、以下のように分類できます(詳細は表4-55参照)。

- 燃費性能の優れた輸送用機器の使用

- 排出削減に資する電源又は燃料の使用

- 排出削減に資する運転又は操縦

- 旅客を乗せないで走行又は航行する距離の縮減

公営交通の中でも、事業を実施している地方公共団体が多いのは公営バスです。使用年数が長いバスの車両については、新車への更新により燃費の改善が期待できます。なお、需要に応じた小型バスへの変更は、一般的に公共交通の輸送量が少ないと考えられる地方部において適用可能なケースが多いと考えられます。

エコドライブの取組については、運行記録計である「デジタコ」(デジタルタコグラフ)も利用することで、記録に基づく点検・評価が可能となるため、効果が高められると考えられます。

<重要となる基本的な措置の例>

表4-55 鉄道、バス、船舶に対して考えられる具体的な措置の例

分類 |

具体的な措置の例 |

|

|---|---|---|

エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械機器の使用 |

鉄道 |

・台車、車両の軽量化 ・電力回生ブレーキシステムの導入 ・VVVF 制御車両の導入 ・高効率内燃機関の導入 |

バス |

・燃料電池バス、電気バス、ハイブリッドバス等の導入 ・トップランナー燃費基準達成車の導入 ・アイドリングストップ装置装着車等の導入 |

|

船舶 |

・スーパーエコシップその他の低燃費船舶の導入 ・エネルギー使用効率の優れた機械器具の導入 |

|

排出削減に資する電源又は燃料の使用 |

鉄道 |

・再生可能エネルギーを電源とする電力の使用 |

バス |

・バイオ燃料・天然ガスの使用 ・電気バスに再生可能エネルギーを電源とする電力を使用 |

|

船舶 |

・バイオ燃料の使用 |

|

輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦 |

鉄道 |

・惰行運転の活用 ・不要時の動力停止 ・冷暖房設定温度の適正化、長時間の停車時にドアを閉める ・車内照明のLED化による適正化 |

バス |

・エコドライブの推進 ・デジタコの導入 ・目的地までの効率的な輸送経路の選択 |

|

船舶 |

・低燃費運航の実施(減速走行、パラスト水の調整等) ・効率的な航海計画に基づく運航(ウェザールーティング等) |

|

旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 |

鉄道 |

・回送運行距離を最小限にするような車両の運用 |

バス |

・回送運行距離を最小限にするような車両の運用 |

|

船舶 |

・回航時の減速 |

|

出典:旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準

(平成30年11月30日改正 経済産業省・国土交通省告示第6号)ほか各種資料より作成

措置の目標としては、例えば、平均燃費を設定することが考えられます。また、次の(3)でも述べるように、公営交通は自団体の「温室効果ガス総排出量」の削減対象としてだけでなく、公営交通の利用拡大により社会全体での温室効果ガスの排出量の削減を期待されることも踏まえ、公営交通の利用量の指標(利用者数や輸送人キロ56など)当たりの温室効果ガス排出量原単位で目標を設定することも考えられます。

56輸送人キロは、利用者数(人)にそれぞれの利用した距離(キロ)を乗じたものの累積です。

<措置の目標の例>

- 平均燃費(=全車両の走行距離の合計÷全車両の燃料消費量)

- 温室効果ガスの排出量原単位(例えば、公営交通事業に伴う温室効果ガスの排出量÷輸送人キロ)

(3)社会全体の温室効果ガスの排出量の削減に関する措置と目標について

公共交通機関である電車やバスなどの公営交通の利用を拡大するための措置は、自家用自動車の使用が抑制され、CO2排出量の削減となることから、地球温暖化対策計画でも期待されています。

このような取組は、区域全体の排出量の削減に寄与する施策ではあるものの、地方公共団体の事務・事業からの排出量という観点においては、排出量が増加してしまう可能性もあります。このような事務事業に係る施策と区域施策に係る施策との間で、排出量の増減が相反する取組を実施する場合は、区域内での脱炭素化の促進に寄与する施策であるとの位置付けを明確にすることで、事務事業編の措置として記載することも考えられます。

ただし、利用拡大による、区域の温室効果ガスの排出の削減量を定量化することは難しいと考えられるため、輸送人キロや利用者数などを目標とすることも考えられます。

【コラム】エネルギーの使用の合理化等に関する法律の輸送に係る措置 |

||||||||||||||||

公営交通の事業は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の規制対象です。省エネ法では、「工場等」「住宅・建築物」「機械器具等」とともに「輸送」の事業分野が規制されており、輸送分野においては、輸送事業者(貨物・旅客の輸送を業として行う者※)及び荷主(自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者)が規制の対象となります。 省エネ法では、全輸送事業者に係る措置として、以下が定められています。 ○エネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的に見て年平均1%以上低減を目標とすること。 ○省エネルギーの取組方針の作成及び効果等の把握 ○省エネルギーのために取り組むべき事項:低燃費車等の導入、エコドライブの推進、貨物積載効率の向上、空輸送の縮減 等

また、輸送事業者のうち、表4-56に掲げる一定基準以上の輸送能力を有する者(輸送機関ごと)は特定輸送事業者として指定されます。 特定輸送事業者に係る措置として、以下が定められています。 ○国土交通大臣への報告義務【年1回、6月末まで】 ①省エネルギー計画の作成・提出 ②エネルギー消費原単位の推移、省エネルギー措置の取組状況等の報告

表4-56 特定輸送事業者の範囲(鉄道、自動車、船舶)

出典:国土交通省ウェブサイト「輸送事業者の皆様へ(省エネ法)」より作成 <https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000002.html>

※:「業として」とは、「ある行為を反復継続的に行っていること」及び「当該者がその行為を行うことへの社会的認知があること」の両方に該当する場合をいい、国、地方公共団体等、公的団体も貨物輸送事業者の対象になり得る(国土交通省ウェブサイトより)。 |

(4)個別の措置や導入事例についての情報源の例

燃費性能の優れた輸送用機器の使用に関する情報として、「次世代モビリティガイドブック2019-2020」(2020、環境省・経済産業省・国土交通省)があり、燃料電池自動車や電気自動車などの次世代自動車に関する情報が活用できます。また、国土交通省が「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」(令和3年3月1日号外国土交通省告示第140号)に基づき評価を実施し、その結果を「自動車の燃費性能」として定期的に公表しています。環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/zero_carbon_drive/)では、ゼロカーボン・ドライブに関する情報が掲載されており、自動車購入時に活用できる補助制度や充電ステーション・水素ステーションマップなどの関連情報を得ることができます。

その他に、排出削減に資する運転又は操縦に関する情報として、「エコドライブ10のすすめ」(2020、エコドライブ普及連絡会)などの参考となる各種の情報が存在しています。

【コラム】交通や自動車の地球温暖化対策に関連する計画、ロードマップの例 |

||||||||||

地球温暖化対策計画のほか、公営交通に限った内容ではありませんが、交通や自動車の地球温暖化対策に関連する以下のような計画・ロードマップが発表されています。

表4-57 交通・自動車に関連する計画・ロードマップ等一覧

※1:MaaS:モビリティ・アズ・ア・サービス(Mobility As A Service) 出典:各団体HPより作成 |

4-4-10.その他の排出源対策(屋外照明、信号機、J-クレジット制度、空港・港湾分野)

(1)屋外照明

事務事業編の策定・改定の際には、事務局は、屋外照明を管理する部局における以下のような措置の実施や検討の状況を確認し、実施が予定されている措置を事務事業編にも位置付けることが望まれます。さらに、新たな措置の実施可能性と実施のための課題を抽出し、対応方策を検討することによって、事務事業編に反映させていくことが望まれます。

<重要となる基本的な措置の例>

屋外照明の温室効果ガスの排出量の削減のための措置として、LED照明等の高効率照明への更新や調光システムの導入等が考えられます。

政府実行計画では、既存設備を含めた政府全体のLED照明の導入割合を2030年度までに100%とすることや、原則として調光システムを併せて導入し、適切に照度調整を行うことを目標として掲げています。事務事業編を策定する地方公共団体において、政府実行計画と同水準の高い目標を掲げることを推奨します。(地球温暖化対策計画において、道路交通流対策の一環として、道路照明灯の更なる省エネルギー化、高度化を図るとともに、LED道路照明の整備を推進していくことが掲げられています。)

LED化を推進するために、リース方式を導入している地方公共団体の事例もあります。LED照明設備は水銀灯、ナトリウム灯などの従来型の照明設備と比べて省エネルギー化と維持コストの低減が見込まれる一方で、初期導入コストが高いためにLED照明設備の導入が進まない場合があります。リース方式を導入した場合、初期投資が低く抑えられることがメリットになります。LED照明設備を導入後に電気代が削減されているため、削減された電気代をその後のリース料に充当できることもメリットになります。

<措置の目標の例>

- 屋外照明のLED化率

(2)信号機(信号灯器)

2016年3月末現在、全国の車両用信号灯器は約126万灯、歩行者用信号灯器は約100万灯で、合計約226万灯となっています。このうちLED式信号灯器は、約110万灯(車両用約65万灯、歩行者用約45万灯)で、信号灯器全体に占める割合は、約48.8%(車両用約51.8%、歩行者用約45.1%)となっています57。

57警察庁ホームページ「LED式信号灯器に関するQ&A」

<https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/annzen-shisetu/hyoushiki-shingouki/led/led.html>

政府実行計画では、既存設備を含めた政府全体のLED照明の導入割合を2030年度までに100%とする目標を掲げています。事務事業編を策定する地方公共団体において、政府実行計画と同水準の高い目標を掲げることを推奨します。(地球温暖化対策計画において、道路交通流対策の内、交通安全施設の整備の一環として信号灯器のLED化を推進していくことが掲げられています。)

事務事業編の策定・改定の際には、事務局は、信号機を管理する部局における以下のような措置の実施や検討の状況を確認し、実施が予定されている措置を事務事業編にも位置付けることが望まれます。さらに、新たな措置の実施可能性と実施のための課題を抽出し、対応方策を検討することによって、事務事業編に反映させていくことが望まれます。

<重要となる基本的な措置の例>

信号機の信号灯器の温室効果ガスの排出量の削減のための措置として、従来の電球式信号灯器のLED化が考えられます。LED式信号灯器は省エネルギー効果が見込まれるほか、西日等が当たった場合の疑似点灯現象の防止や、電球式と比べて長寿命であるということもメリットになります。

信号機に関する措置については、信号灯器のLED化の推進の観点から目標を設定することが考えられます。例えば、地球温暖化対策計画では、国の施策による削減量の根拠の一つとして「信号灯器のLED化の推進」の対策の効果を見積もっています。

<措置の目標の例>

- 信号灯器のLED化率

(3)J-クレジット制度の活用

J-クレジット制度とは、省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして認証する制度で、経済産業省・環境省・農林水産省が運営しています。本制度では、中小企業・地方公共団体等の省エネ・脱炭素投資等を促進し、クレジットの活用による国内での資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指しています。

地球温暖化対策計画では、J-クレジット制度を「分野横断的な施策」と位置付けており、森林経営活動等を通じた森林由来のクレジット創出拡大やゼロカーボンシティ、「地域循環共生圏」の実現を目指す地方公共団体と連携による需要拡大を積極的に推進しています。

なお、J-クレジット制度や非化石証書等の取組は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動ではありませんので、「温室効果ガス総排出量」、「調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量」の算定時に、Jクレジット制度等の活用によるオフセット分は反映できないことに注意が必要です。ただし、Jクレジット等の取組は、事務事業編の対象範囲には含まれますので、必ずしも自団体の「温室効果ガス総排出量」は削減されずとも、社会全体として温室効果ガスの排出量が削減される措置として事務事業編へ記載いただくことは可能です。

○地球温暖化対策計画(抄)

第3章 目標達成のための対策・施策

第2節 地球温暖化対策・施策

2.分野横断的な施策

(1)目標達成のための分野横断的な施策

(a)J-クレジット制度の活性化

J-クレジット制度は、信頼性・質の高いクレジット制度として認知されており、2050年カーボンニュートラルの実現を目指す上でも必要な制度である。2030年度以降も活用可能な制度として継続性を確保するとともに、今後も、国内の多様な主体による省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの活用等による排出削減対策及び適切な森林管理による吸収源対策を引き続き積極的に推進していくため、カーボン・オフセットや財・サービスの高付加価値化等に活用できるクレジットを認証するJ-クレジット制度の更なる活性化を図る。

具体的には、カーボンニュートラルの実現に向けて、ますますその重要性が高まっている炭素除去・吸収系のクレジットの創出を促進するため、森林の所有者や管理主体への制度活用の働きかけやモニタリング簡素化等の見直しを進め、森林経営活動等を通じた森林由来のクレジット創出拡大を図る。

また、個人や中小企業等の省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入に伴い生じる環境価値のクレジット化を進めるため、国等の補助事業の更なる活用や、省エネルギー機器等を導入する様々な中小企業や個人の温室効果ガス削減活動を省エネルギー機器メーカー・リース会社・商社等が主体となって一つのプロジェクトとして取りまとめることを促進する。さらに、水素・アンモニア・CCUS等新たな技術によるクレジット創出の検討等を通じ、質を確保しながら供給を拡大する。こうした供給面の拡大と併せて、企業、政府、地方公共団体でのオフセットでの活用による需要拡大を行う。具体的には、国際航空業界のオフセットスキーム(CORSIA)での活用を検討するとともに、ゼロカーボンシティや「地域循環共生圏」の実現を目指す地方公共団体と連携し、需要を拡大する。あわせて、技術や事業環境の進展等を踏まえ、方法論の改訂や新規策定等、制度の信頼性を維持した範囲での認証対象の見直しを進めるとともに、利便性確保のためのデジタル化推進、非化石証書等の他の類似制度との連携、制度の周知活動強化等の制度環境整備の検討を進める。さらに、炭素削減価値に着目した市場ベースでの自主的な取引の活性化に向けた枠組みを検討する。

(4)空港・港湾分野

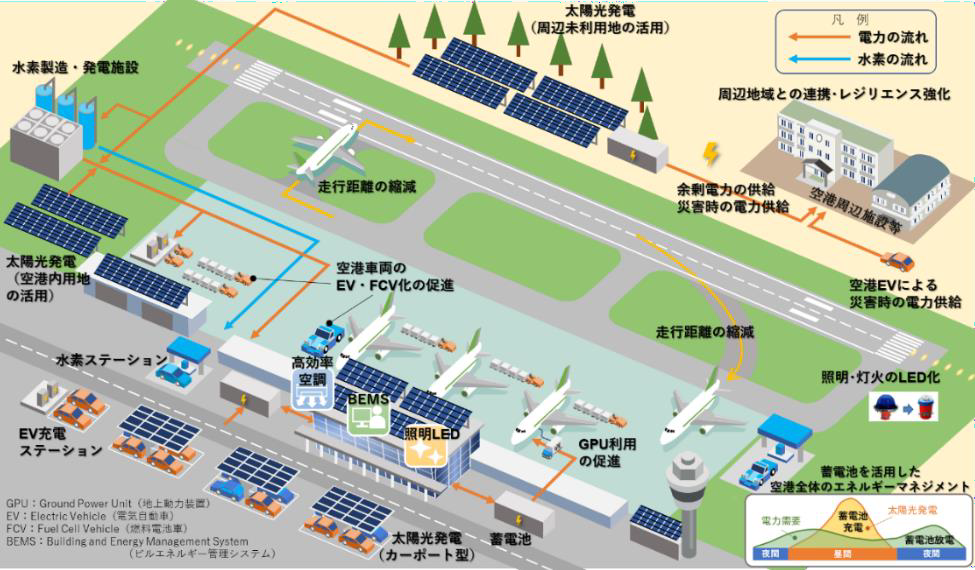

1)空港分野における取組

空港は、各地との移動・交流を行う航空ネットワークとして地域における拠点機能を有するとともに、災害時には物資の輸送拠点となるなど安心・安全の拠点機能も有しており、社会経済活動の基盤、物資の輸出入拠点、観光を含む交流基盤及び地域活力向上の基盤等、公共インフラとして不可欠な様々な役割を果たしており、また、海外の玄関口である空港の脱炭素化の取組は、国際競争力の観点からも重要であると言えます。

空港の脱炭素化の取組の例を、以下に示します。

<空港施設・空港車両等からのCO2排出削減>

- 旅客ターミナルビル、庁舎等空港建築施設における既存設備の高効率化及び建替・増築時の省エネ対応

- 航空灯火のLED化

- 空港車両のEV・FCV化

<空港の再生エネルギー拠点化>

- 太陽光発電をはじめとした再生エネルギーの導入

- 蓄電池・水素等の利活用

空港の再生エネルギー拠点化によって、空港内における自家消費のみならず、空港で発電した電力を周辺施設に供給することによる地域との連携、災害時における空港の蓄電池及びEV等の空港車両からの電力供給等によるレジリエンス強化、炭素クレジットの創出等による航空機からのCO2排出削減への貢献等が期待されています。

2022年12月には、「航空法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係者が一丸となって航空のカーボンニュートラルを目指すため、「航空の脱炭素化の推進に関する基本方針(航空脱炭素化推進基本方針)」58が策定されました。基本方針には航空分野(航空機運航分野と空港分野)の脱炭素化の推進の意義及び目標、政府が実施すべき施策に関する基本方針、関係者が講ずべき措置に関する基本事項等が定められています。また、基本方針を踏まえ、「空港脱炭素化推進計画策定ガイドライン」59が改定されました。

58国土交通省ホームページ「航空の脱炭素化の推進に関する基本方針(航空脱炭素化推進基本方針)」

<https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku08_hh_000039.html>

59国土交通省ホームページ「空港脱炭素化推進計画策定ガイドライン」<https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk9_000060.html>

各空港においては、上記ガイドラインおよび整備マニュアル等を参考に、空港関係者が一体となり空港全体として脱炭素化の取組を進めていくことが期待されています。

図4-76 空港の脱炭素化のイメージ

出典:国土交通省、「空港分野におけるCO2削減に関する検討会(第4回)」

<https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk9_000057.html>より

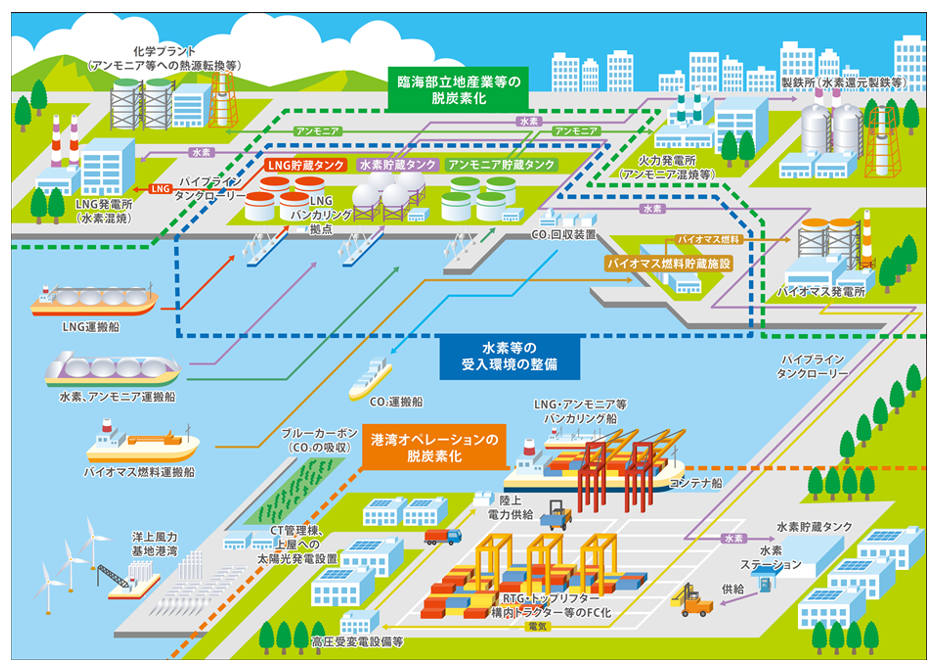

2)港湾分野における取組

世界的にサプライチェーンの脱炭素化に取り組む荷主が増える中、海陸の結節点である港湾においても、荷主や船社・物流事業者の要請に対応して港湾施設の脱炭素化に取り組み、競争力を強化していくことが必要となっています。また、港湾・臨海部にはCO2を多く排出する産業が立地しており、港湾において、水素等へのエネルギー転換に必要な環境整備を行い、これら産業の脱炭素化を後押しすることも必要となっています。このため、港湾分野において、2050年カーボンニュートラル等の政府目標の下、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整備等を図るカーボンニュートラルポート(CNP)の形成が推進されています。

港湾における脱炭素化の取組を推進するため、2022年11月、「港湾法の一部を改正する法律(令和4年法律第87号)」が成立・公布され、同年12月にその一部が施行されました。これにより、今後は、港湾管理者が、多岐にわたる官民の関係者が参加する「港湾脱炭素化推進協議会」での検討を踏まえ、短期・中期・長期と段階的に脱炭素化に取り組む「港湾脱炭素化推進計画」を作成し、同計画に基づいて各関係者がそれぞれの取組を進めることとなります。これに伴い、国土交通省では、港湾管理者による港湾脱炭素化推進計画の作成を支援するため、2023年3月、「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアルを公表しました。

また、CNPに関する国際協力も進められています。2021年4月、日米首脳共同声明別添文書において、日米両国がCNPについて協力することが掲げられました。加えて、2021年9月に開催された日米豪印首脳会合において、2030年までに2~3の低排出、又はゼロ排出のグリーン海運回廊を確立することを目指すことが合意され、この目標を達成するため,海運タスクフォースにおいて各国と調整が進められています。このように、港湾の国際競争力の強化に向け、海外の港湾と連携しながら、CNPの形成が推進されています。

図4-77 カーボンニュートラルポート(CNP)の形成イメージ

出典:国土交通省ホームページ「カーボンニュートラルポート(CNP)」

<https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000054.html>より

4-4-11.吸収作用の保全及び強化

「政府実行計画」において、対象となる森林について、健全な森林の整備や適切な管理・保全等を図り、二酸化炭素の吸収源としての機能を維持・向上させることとされています60。地方公共団体等においても、政府実行計画の趣旨を踏まえた森林の整備・保全に関する率先的な取組が行われることが期待されています。

温室効果ガスの吸収作⽤の保全及び強化のための措置としては、森林吸収源対策や都市緑化等の推進が挙げられます。

政府実行計画には下記の通り定められています。

60カーボンニュートラルの達成は、様々な温室効果ガスの排出量と、森林等で生ずる吸収量による純排出・吸収量による判断が必要となります。単純に森林の面積が広い、という事だけではなくどれだけの吸収が生じているかの評価が重要となります。

○政府実行計画(抄)

4 その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の削減等への配慮

(2) 森林の整備・保全の推進

対象となる森林について、健全な森林の整備や適切な管理・保全等を図り、二酸化炭素の吸収源としての機能を維持・向上させる。

○政府実行計画実施要領(抄)

4 その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の削減等への配慮

(2) 森林の整備・保全の推進

植林、保育、間伐等森林の整備や管理・保全の適切な推進を図る。

(1)措置の対象について

1)森林吸収源対策

事務事業編における吸収作⽤の保全及び強化の対象となる森林としては、都道府県、市町村、一部事務組合及び広域連合が所有及び管理するものなどが考えられます。

また、炭素を貯蔵する⽊材の積極的な利⽤を図ることは、化⽯燃料の使⽤量を抑制しCO2の排出抑制に資するとともに、持続可能な森林経営の推進に寄与します。地球温暖化対策計画では、公共建築物等も⽊材の利⽤先として期待されています61。

森林は多くの炭素を貯蔵していますが、炭素貯蔵量が増加すると吸収となり、炭素貯蔵量が減少すると排出となります。森林吸収源対策は、適切な森林管理を通じて、炭素貯蔵の増加量を増やす、適切な水準で保全・維持する、不要な減少量を抑制することで森林の有するCO2吸収機能の発揮を促進するものとなります。

614-4-3.(1)の記載も参考のこと。

2)都市緑化等の推進

事務事業編における吸収作⽤の保全及び強化の対象となる緑地としては、都市公園、公共施設緑地が考えられます。なお、事務事業編では地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められていない吸収作用の保全及び強化のための措置は算定対象外となります。吸収量の算定の考え方については区域における吸収量の算定方法を参照ください62。

62「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)」の「2-2-2.(3)区域の森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量の推計」、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」の「1-4.区域の森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量の推計」を参照ください。

(2)重要となる基本的な措置と措置の目標の例

1)森林吸収源対策

森林吸収源対策には、主に森林整備や⽊材利⽤の推進があります。これらの措置は地球温暖化防⽌のみならず、国⼟の保全や地⽅創⽣、快適な⽣活環境の創出等につながります。

<重要となる基本的な措置の例>

地球温暖化対策計画において挙げられている森林吸収源対策・施策のうち、事務事業編の対象となる森林や公共建築物等における基本的な措置は、表4-58に⽰すようなものが考えられます。

措置の⼀つである森林施業の集約化では、信託契約した地⽅公共団体の所有する森林を核に、周囲の私有林を含めた集約化を図っている事例があります。これによって、区域の私有林に対しても吸収作⽤の保全及び強化を期待できます。

その他にも、2019年度から施行された森林環境譲与税を活用することにより、公的主体による森林整備などの推進も期待されます。

表4-58 森林吸収源対策に対して考えられる措置の例

分類 |

具体的な措置の例 |

|---|---|

健全な森林の整備 |

・適切な間伐や主伐後の再造林の実施、育成複層林施業、長伐期施業等による多様な森林整備の推進 ・森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に基づく市町村の取組の一層の推進等による追加的な間伐や再造林等の推進 ・森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく森林経営管理制度や森林環境譲与税も活用した、公的主体による森林整備等の推進 ・林道と森林作業道が適切に組み合わされるとともに、自然環境の保全にも配慮した路網の整備 ・自然条件等に応じた伐採と広葉樹の導入等による針広混交林化等の推進 ・ドローンや林業機械を活用した苗木運搬、伐採と造林の一貫作業や低密度植栽、エリートツリーや大苗等の活用による下刈り回数の削減などを通じた、造林の省力化と低コスト化等による再造林の推進 ・成長等に優れたエリートツリー等の種苗の効率的な開発及び生産拡大、野生鳥獣による被害の対策等 ・伐採・造林届出制度等の適正な運用による再造林等の確保 ・奥地水源林等における未立木地や造林未済地の解消、荒廃した里山林等の再生 |

保安林等の適切な管理・保全等の推進 |

・保安林制度による規制の適正な運用、保安林の計画的指定、保護林制度等による適切な保全管理や NPO 等と連携した自然植生の保全・回復対策の推進 ・山地災害のおそれの高い地区や奥地荒廃森林等における治山事業の計画的な推進 ・森林病虫獣害の防止、林野火災予防対策の推進 ・自然公園や自然環境保全地域の拡充及び同地域内の保全管理の強化 |

効率的かつ安定的な林業経営の育成 |

・森林所有者・境界の明確化や、森林施業の集約化、長期施業受委託の推進、森林経営管理制度による経営管理権の設定、森林組合系統による森林経営事業等の促進、森林経営計画の作成等による、長期にわたる持続的な林業経営の確保 ・造林コストの低減や、遠隔操作・自動操作機械等の開発・普及による林業作業の省力化・軽労化等による「新しい林業」の展開 ・レーザ測量等を活用した森林資源情報の整備、所有者情報を含めた森林関連情報の共有・高度利用、ICTを活用した木材の生産流通管理の効率化等の推進 ・路網整備と高性能林業機械を適切に組み合わせた作業システムの導入や効果的な運用、「林業イノベーション現場実装推進プログラム」(令和元年12月農林水産省策定)に基づく取組の推進 ・森林・林業の担い手を育成確保する取組の推進 |

木材及び木質バイオマス利用の |

・脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)(以下「木材利用促進法」という。)に基づく公共建築物等や、非住宅建築物における木材利用の促進 ・木材利用促進法を踏まえ、公共建築物や中大規模建築物等の木造化・木質化などによる都市等における木材利用の一層の促進や、それに資する CLT(直交集成板)や木質耐火部材等の製品・技術の開発・普及等 ・森林資源の保続が担保された形での木質バイオマスの効率的かつ低コストな収集・運搬システムの確立を通じた発電及び熱利用の推進 |

<措置の目標の例>

森林吸収源対策における措置の⽬標の例として、表4-59に⽰されるものが考えられます。

表4-59 森林吸収源対策に対して考えられる措置の目標の例

分類 |

措置の目標の例 |

|---|---|

健全な森林の整備 |

・間伐面積、路網開設延長、針広混交林面積、再造林面積等 |

保安林等の適切な管理・保全等の推進 |

・保安林の指定面積、治山事業量、自然公園や自然環境保全地域の拡充面積等 |

効率的かつ安定的な林業経営の育成 |

・森林所有者・境界が明確化された面積、集約化面積等 |

木材及び木質バイオマス利用の推進 |

・木造施設数等 |

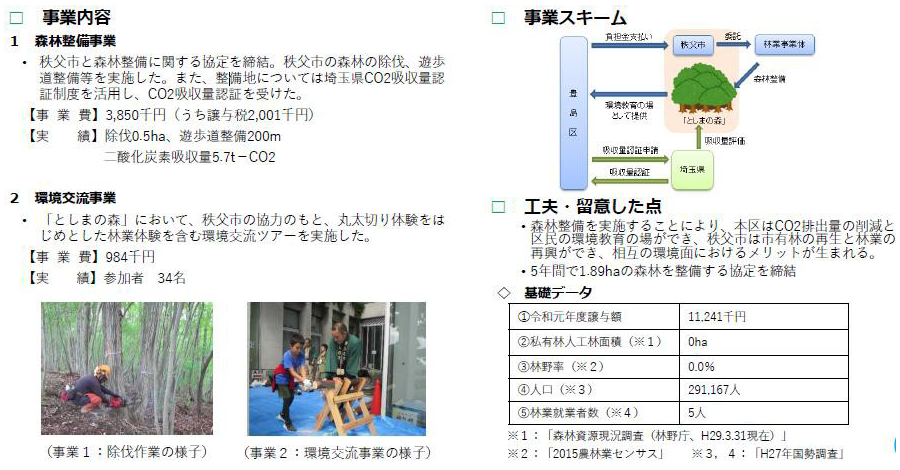

【事例】森林環境譲与税を活用したCO2固定の活動(東京都 豊島区、埼玉県 秩父市) |

豊島区では、「自治体間連携によるカーボン・オフセット事業」として姉妹都市である埼玉県秩父市と森林整備協定を締結し、秩父市の森林を「としまの森」として整備しています。また、整備地を活用して環境交流事業を実施しました。

図4-78 東京都豊島区・埼玉県秩父市の地方公共団体間連携による森林整備の推進 出典:林野庁「森林環境譲与税の取組事例集 令和2年10月」 <https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html> |

2)都市緑化等の推進

都市緑化等は、国⺠にとって、最も⽇常⽣活に⾝近な吸収源対策であり、都市緑化等の推進に係る措置は、実際の吸収源対策としての効果はもとより、地球温暖化対策の趣旨の普及啓発にも⼤きな効果を発揮するものです。

地球温暖化対策計画において挙げられている対策・施策のうち、事務事業編の対象となる基本的な措置と措置の⽬標の例としては、次のようなものが考えられます。

<重要となる基本的な措置の例>

- 都市公園の整備

- 道路、河川・砂防、港湾、下水処理施設、公的賃貸住宅、官公庁施設等における緑化

- 建築物の屋上などの新たな緑化空間の創出

<措置の目標の例>

- 都市公園の整備面積、緑化面積等