- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

4-6.事務事業編の策定・改定及び公表

(1)事務事業編の策定・改定

事務事業編の策定・改定に当たっては、そのプロセスにおいてパブリックコメント等の方法を用いつつ住民やその他の利害関係者等の意見を聴くことが考えられます。環境審議会にその内容を諮る地方公共団体の例もあります。

また、あらかじめ関係する地方公共団体の意見を聴くことも考えられます。

(2)事務事業編の公表

地球温暖化対策推進法第21条第13項及び第14項に基づき、事務事業編を策定又は改定した場合には、遅滞なく公表することが義務付けられています。

具体的には、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法が考えられますが、その公表内容、時期、媒体等について検討します。

また、複数の地方公共団体が共同で策定した場合にも、単独で策定した場合と同様に、事務事業編を公表する必要があります。

(3)事務事業編の実施状況の公表

<実施状況の公表>

地球温暖化対策推進法第21条第15項に基づき、毎年1回、事務事業編に基づく措置の実施の状況(「温室効果ガス総排出量」を含む。)を公表することが義務付けられています。

公表について、地球温暖化対策計画では「温室効果ガス総排出量のみならず、取組項目ごとの進捗状況、施設単位あるいは組織単位の進捗状況について目標値や過去の実績値等との定期的な比較等を行い、これらと合わせて可能な限り詳細に公表する」こととされており、これに基づいての実施が求められます。その際、「温室効果ガス総排出量」だけでなく、例えば、調整後排出係数や基準年度の排出係数を固定して算出した温室効果ガスの排出量、社会全体の温室効果ガスの排出量を削減する措置(廃棄物発電など)の実施の状況について、併せて公表することも考えられます。

具体的な公表内容のイメージを、「点検・評価結果(措置の実施状況)の公表イメージ(一例)」として、以下に例示します。この例示は、「温室効果ガス総排出量」以外に温室効果ガスの排出量等で表されるその他の目標の状況も併せて公表する場合を想定して、作成しています。このため、定義・概念が異なる様々な目標が混同されないように、正確性に留意した記載内容となっています。また、例示している項目のうち地球温暖化対策推進法で義務付けられているのは、上述のとおり「温室効果ガス総排出量」です。実際の公表においては、地方公共団体の事務事業編で定めた目標その他の事情を踏まえて、公表する項目は取捨選択してください。例示に対して追加することも無論妨げられません。公表の媒体等に応じ、表現・内容の分かりやすさにも配慮することが望まれます。

具体的な公表の方法としては、地球温暖化対策推進法施行規則第4条では、「その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うもの」とされています。その公表内容、時期、媒体等について検討します。

また、複数の地方公共団体が共同で策定した場合にも、毎年一回、計画に基づく措置の実施の状況(「温室効果ガス総排出量」を含む。)を共同して公表します。

<「調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量」について>

政府実行計画においては、再生可能エネルギー電力の調達等の取組が反映できるよう、基礎排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量に加え、調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量を併せて公表することとされ、また、本計画において定める温室効果ガスの総排出量の削減目標の達成は、調整後排出係数を用いて算定した総排出量を用いて評価することができるとされています。地方公共団体実行計画(事務事業編)においても、同様の扱いとします。

また、「調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量」は、他人から供給された電気の排出量を算定する際に調整後排出係数を用いることを可としたものです。算定・報告・公表制度の「調整後温室効果ガス排出量(調整後排出係数で計算+クレジット購入分を減じて算出)」とは異なります。

○政府実行計画(抄)

第四 措置の内容

7 政府実行計画の推進体制の整備と実施状況の点検

(略)

(3) 再生可能エネルギー電力の調達等の取組が反映できるよう、点検に当たっては、基礎排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量に加え、調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量を併せて公表するものとする。また、本計画において定める温室効果ガスの総排出量の削減目標の達成は、調整後排出係数を用いて算定した総排出量を用いて評価することができるものとする。

(略)

点検・評価結果(措置の実施状況)の公表イメージ(一例)

(略)

(1)「温室効果ガス総排出量」とその削減のための措置に関する主要な目標

(温室効果ガス総排出量についての記載は必須です。)

「温室効果ガス総排出量」とその削減のための措置に関する主要な目標の状況(概況)を表○に示します。2018年度の「温室効果ガス排出量」は、○○○t-CO2であり、前年度(2017年度)に比べて・・・となりました。その主な要因としては、・・・。2020年度(中間目標年度)における目標値の達成は・・・と見込まれます。

(本イメージでは、表4-64、表4-65としてA案とB案の2種類をお示しします。)

【A案】

表4-64 「温室効果ガス総排出量」とその削減のための措置に関する主要な目標の状況

| 年度 目標 |

実績値 |

目標値 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

基準年度 |

前年度 |

最新実績 |

中間目標 |

最終目標 |

|||

2013 |

2018 |

2019 |

2025 |

2030 |

|||

温室効果ガス総排出量 (t-CO2)※1 |

基礎 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|

調整後 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

|

エネルギー起源二酸化炭素(t-CO2)※2 |

基礎 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

調整後 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

非エネルギー起源二酸化炭素 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

メタン(t-CO2) |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

一酸化二窒素(t-CO2) |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

HFC・PFC・SF6(t-CO2) |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

温室効果ガス総排出量の削減のための措置に関する主要な目標 |

|

|

|

|

|

||

|

エネルギー消費量(GJ)※4 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|

炭素集約度(t-CO2/GJ)※5 |

○.○○ |

○.○○ |

○.○○ |

○.○○ |

○.○○ |

||

※1:「温室効果ガス総排出量」とは、異なる種類の温室効果ガスの排出量を、それぞれが地球温暖化をもたらす強さの程度に応じて二酸化炭素の量に換算して合計した量です。地球温暖化対策推進法第2条第5項で定義されており、その算定方法は地球温暖化対策推進法施行令で定められています。

※2:「エネルギー起源二酸化炭素」とは、エネルギー(燃料並びに電気及び熱)の使用に伴い排出される二酸化炭素の呼び方です。

※3:「非エネルギー起源二酸化炭素」とは、エネルギー起源二酸化炭素以外に排出される二酸化炭素です。ごみに含まれる廃プラスチック類の焼却に伴い排出されます。(廃プラスチック類の焼却という例示が適当かどうかは、当該地方公共団体の状況に応じて記載してください。)

※4:「エネルギー消費量」とは、種類の異なるエネルギーである各種の燃料及び電気・熱の使用量をエネルギーの量を示す共通の単位(J:ジュール)に換算して合計した量です。エネルギー消費量が低減しているほど、省エネルギーが進んでいることを示します(なお、再生可能エネルギーを自ら使用したことによる削減効果も含まれています。)。

※5:「炭素集約度」とは、エネルギー消費量単位当たりの二酸化炭素排出量です。炭素集約度が低減しているほど、使用しているエネルギーの脱炭素化が進んでいることを示します。再生可能エネルギーで発電された割合の高い電気の調達や、石油と比較して二酸化炭素排出量の少ない天然ガスへの切替などにより炭素集約度を低減できます。

【B案】

表4-65 「温室効果ガス総排出量」とその削減のための措置に関する主要な目標の状況

| 年度 目標 |

実績値 |

目標値 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

基準年度 |

前年度 |

最新実績 |

中間目標 |

最終目標 |

||||

2013 |

2018 |

2019 |

2025 |

2030 |

||||

温室効果ガス総排出量 |

基礎 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

調整後 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|||

|

エネルギー起源二酸化炭素(t-CO2)※2 |

基礎 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|

調整後 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|||

|

燃料の使用 (t-CO2) |

基礎 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|

電気の使用 (t-CO2) |

基礎 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

調整後 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|||

熱の使用 (t-CO2) |

基礎 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

非エネルギー起源二酸化炭素 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|||

メタン(t-CO2) |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|||

一酸化二窒素(t-CO2) |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|||

HFC・PFC・SF6(t-CO2) |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|||

温室効果ガス総排出量の削減のための措置に関する主要な目標 |

|

|

|

|

|

|||

|

電気の二酸化炭素排出係数を 2013 年度の値に固定して計算した温室効果ガスの排出量(t-CO2)※4 |

|

|

|

|

|

||

|

電気の使用(t-CO2) |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

||

電気の二酸化炭素排出係数(基礎排出係数)の平均値(kg-CO2/kWh)※5 |

○.○○○ |

○.○○○ |

○.○○○ |

○.○○○ |

○.○○○ |

|||

※1:「温室効果ガス総排出量」とは、異なる種類の温室効果ガスの排出量を、それぞれが地球温暖化をもたらす強さの程度に応じて二酸化炭素の量に換算して合計した量です。地球温暖化対策推進法第2条第5項で定義されており、その算定方法は地球温暖化対策推進法施行令で定められています。

※2:「エネルギー起源二酸化炭素」とは、エネルギー(燃料並びに電気及び熱)の使用に伴い排出される二酸化炭素の呼び方です。

※3:「非エネルギー起源二酸化炭素」とは、エネルギー起源二酸化炭素以外に排出される二酸化炭素です。ごみに含まれる廃プラスチック類の焼却に伴い排出されます。(廃プラスチック類の焼却という例示が適当かどうかは、当該地方公共団体の状況に応じて記載してください。)

※4:「電気の二酸化炭素排出係数を2013年度の値に固定して計算した温室効果ガスの排出量」とは、「温室効果ガス総排出量」の算定に用いたものと同一の活動量(燃料や電気の使用量など)を用いて、同様の算定方法で計算した排出量ですが、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の計算に限り電気の二酸化炭素排出係数を当該年度の値ではなく基準年度(2013年度)の値を用いて計算したものです。電気の二酸化炭素排出係数は、本市(例)が契約する小売電気事業者の選択によるほか、同一の小売電気事業者によっても年度ごとに値が大きく変動することがあります。そこで、自らの省エネルギー及びより脱炭素なエネルギーへの転換などの効果を電気の二酸化炭素排出係数の変動を除いた形で評価するための目標として設定しています。なお、電気の使用に伴う二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出量の値は、「温室効果ガス総排出量」に含まれる値と同じです。

※5:「電気の二酸化炭素排出係数(基礎排出係数)の平均値」とは、本市(例)が契約している小売電気事業者が複数あることから、それぞれの二酸化炭素排出係数を本市(例)がそれぞれから供給を受けて使用した量で加重して平均した値です。この値が低減するほど、発電時に二酸化炭素を排出する量が少ない小売電気事業者と契約していることになります。基礎排出係数とは、小売電気事業者の電源のうち火力発電所から排出される二酸化炭素の量に基づき特段の調整なく算出された排出係数であり、「温室効果ガス総排出量」の算定に用いられます。

(2)社会全体の温室効果ガスの排出量を削減するための措置に関する主要な目標

本市(例)では、法令に基づき算定される「温室効果ガス総排出量」の削減及び脱炭素社会の構築に向けて社会全体として温室効果ガスの排出量の削減につながる措置にも積極的に取り組んでいます。その主要な目標の状況(概況)を表4-66に示します。

表4-66 社会全体の温室効果ガスの排出量を削減するための措置に関する主要な目標の状況

| 年度 目標 |

基準年度 |

前年度 |

最新実績 |

目標年度 |

|

|---|---|---|---|---|---|

2013 |

2018 |

2019 |

2030 |

||

脱炭素なエネルギーの供給 |

|||||

ごみ焼却施設で発電した電気の売電量(百万kWh)※1 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|

売電量を温室効果ガス排出削減量に換算した値(t-CO2)※2 |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|

公営バスの利用拡大(t-CO2) |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

○○○ |

|

※1:本市では、ごみ焼却施設で発生する熱を回収して発電を行っています。発電した電気は施設内で使用(自家消費)しているほか、外部に供給(売電)しています。

※2:自家消費した分だけ、本市が購入する電気の量が減少することから、本市の「温室効果ガス総排出量」が低減されます。さらに、外部に供給した分については、供給しなかった場合に比べて、他の発電所の発電量が低減されることで、社会全体としての二酸化炭素排出の削減に貢献します。本表では、外部に供給した電気の量(kWh)に電気の二酸化炭素排出係数(国の「地球温暖化対策計画」における対策・施策である再生可能エネルギーの最大限の導入について対策効果としての排出削減見込量の計算に用いられている2013年度の火力平均の電力排出係数である0.65kg-CO2/kWh(ただし2030年度は0.60kg-CO2/kWh))を乗じた値として削減量を求めています。なお、将来は、ごみの焼却量が減少することから、排出削減量は目標値の方が実績値よりも少なくなっています。(廃プラスチック類の焼却という例示が適当かどうかは、当該地方公共団体の状況に応じて記載してください。)

(3)吸収作用の保全及び強化のための措置に関する目標

(略)

3.取組項目ごとの進捗状況

取組項目ごとの進捗状況は以下のとおりです。なお、評価のための指標を設定している項目については、目標値及び過去の実績値等との比較も以下に示します。

(略)

4.施設単位(あるいは部局単位、事務・事業単位など)の進捗状況

施設単位(あるいは部局単位、事務・事業単位など)の進捗状況について、目標値及び過去の実績値等との比較を以下に示します。

資料編

(略)

【コラム】事務事業編の実施状況の公表方法について |

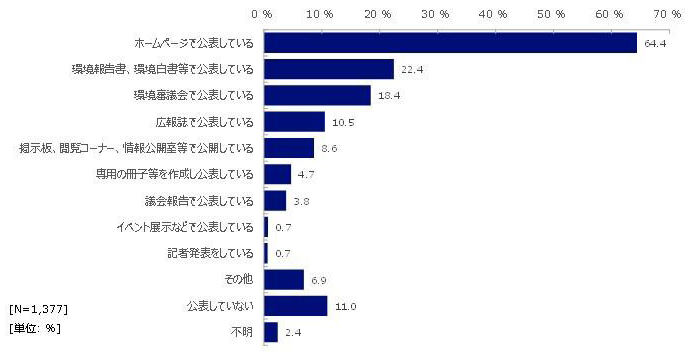

環境省の「令和3年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施⾏状況調査」によると、事務事業編の点検を行っていると回答した団体における事務事業編の点検結果・評価の公表方法は、「ホームページで公表している」(64.4%)が最も高く、次いで「環境報告書、環境白書等で公表している」(22.4%)、「環境審議会で公表している」(18.4%)となっています。

図4-79 事務事業編の点検結果・評価の公表方法 出典:環境省「令和3年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」 |