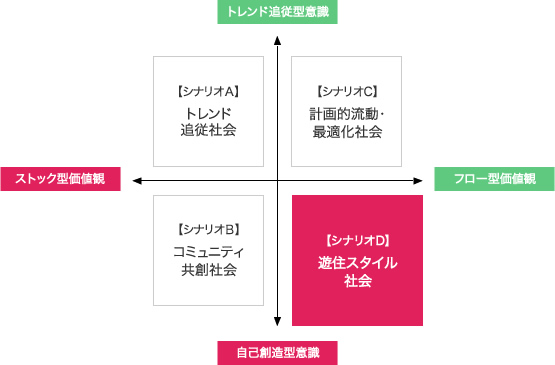

30年後の未来社会を考える

シナリオD

遊住スタイル社会(自己創造型意識+フロー型価値観)

「30年後の未来社会シナリオの枠組み」における、遊住スタイル社会の位置づけを示す。遊住スタイル社会(自己創造型意識+フロー型価値観)。

遊住スタイル社会とは

- 世の中の変化に対しては、自ら創造していこうとする意識が強く、モノへの愛着も薄れ、共有していこうと考える人が主流の社会。

- 所有に対する意識が弱くなるため、個人の意思よりも皆で効率的かつ効果的な運用を目指そうとしている。

- 自らの都合や想いに合わせて、所属するコミュニティを「自分で作る」か「選ぶ」。所有欲が低いため住宅購入が進まず、定住意識も弱いことから、インターネット上のつながりなど、地縁以外のつながりが広がるケースが多いと考えられる。

- 個人で自らのライフスタイルに合わせて移住していくケースが目立ち、街は離散的になりがちである。

- 行政の画一的な施策は受容されにくく、コンパクト化や市街地への移住を推進するためには、エリア・エネルギー・マネジメントや、公共交通システムの導入などによる低炭素化を図った居住地を整備して、できるだけそこに滞留を促すことが求められる。

遊住スタイル社会のポイント

- このシナリオでは、モノや住居に対する執着は薄れ、コミュニティへの帰属にも関心が低い人々が主流となり、その時その時の必要または好みに応じて街を転々と移り住むことが常態化している。移動しながらキャンピングカーで暮らす感覚で移り住んでいる。住宅を建てる場合もスクラップアンドビルドがしやすいDIYが主流。

- 計画的にコンパクトなまちづくりをすることは難しく、離散的な居住形態が多いが、流動性ゆえに行政サービスの維持が困難となっている。一方で、インフラなどは人々が高密度で居住する地域のみ整備されているため、ある程度の市街地への移住が進んでいるという側面もある。

- 土地に根差した産業に従事する人は減り、在宅ワークやSOHOなどが主流となっている。また、都心での小規模農業など、自給自足的な経済活動が増え、国全体の生産と流通は縮小している。モノは買うよりもシェアするものとの意識が主流で、フリーマーケットやオークションが盛んに行われているが、モノの消費自体が減っているためにCO2排出は減少傾向にある。ただし、家庭や産業などの実際の排出量を減らす対策を行政が講じる手立ては多くはない。