CO2削減の重要性

2050年の削減目標に向け、世界が動き出す

2015年11月30日から12月13日まで、フランスのパリにおいて、気候変動問題について話し合う国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)が開催されました。

初日には安倍晋三首相やオバマ米大統領、中国の習近平国家主席など約150カ国の首脳が参加し、首脳級会合が行われました。

会期中、丸川環境大臣は、閣僚級ステートメントにおいて日本代表として演説し、すべての国が参加する法的合意をできる限り実効性あるものとすることの重要性を強調するとともに、日本においても排出削減への取り組みを着実に実行していくことを発表しました。

数々の議論を経て、12月12日には2020年以降の新たな温暖化対策の枠組み「パリ協定」が採択されました。これによって、途上国や新興国を含めたすべての国が参加して温室効果ガスの削減に取り組む国際的な枠組みが誕生しました。

今後、国際社会が世界共通の長期目標を掲げ、協力して取り組みを進めることになります。

閣僚級ステートメントにおいて演説する丸川珠代環境大臣

「2°C目標」のみならず「1.5°C目標」へ意欲

「パリ協定」はいくつかの重要な合意内容を含んでいます。

まず、世界共通の長期目標として「2°C目標」のみならず1.5°Cへの言及があったことです。2°C目標とは、2010年のカンクン合意で示された「産業革命前と比べ、全球平均の年平均気温の上昇を2°C以内に抑える」という長期目標のことをいいます。

それが今回のパリ協定では、気候変動がもたらすリスクを考慮すると、気温上昇を2°Cよりも下げたほうがいいという共通認識から、「1.5°C目標」および、21世紀の後半に温室効果ガス排出量を実質的にゼロにする「Climate Neutrality(気候中立)」という目標が加えられました。

低炭素社会へ向かう意思を、世界がはっきりと示したと言えるでしょう。

すべての国が「長期戦略」を策定、5年ごとに世界全体で総括

それでは、合意した長期目標をどのように達成していくのでしょうか。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書では、「2°C目標」を達成するには、2050年までに温室効果ガス排出量を2010年比40~70%削減する必要があるとしています。

そこでパリ協定では、主要排出国を含むすべての国が削減目標を5年ごとに提出・更新すること、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告してレビューを受けることなどを求めています。そして世界全体の実施状況を5年ごとに総括し、長期目標の達成に向けた新たな削減目標の設定と取り組みとを、各国に促していくとしています。

また、パリ協定では、削減の取り組みとして二国間クレジット制度 (JCM)を含む市場メカニズムの活用が位置づけられたほか、森林などのCO2吸収源の保全・強化の重要性や、途上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する仕組みなども盛り込まれました。

パリ協定で合意した長期目標の達成に向けたプロセス

世界全体の取り組み状況の総括

各国がNDC(自国で定める貢献)を提出

各国の貢献を基に世界全体での効果を分析

各国が取り組みを実施し、達成状況を報告・レビュー

世界全体の実施状況を総括、新たな貢献を各国に促す

日本の長期目標は2050年に80%削減

日本国内の温室効果ガスの排出状況を見てみましょう。2014 年度の総排出量(速報値)は、13億6500万トン(CO2換算、以下同)で、前年度の総排出量(14億800万トン)と比べると3.0%減りました。主な理由としては、省エネなどによる電力消費量の減少や、再生可能エネルギーの導入拡大や燃料転換などに伴う電力由来のCO2排出量の減少により、エネルギー起源のCO2排出量が減少したことが挙げられます。

政府は、2030年までに温室効果ガスの排出量を26%削減するという目標を国連に提出しています。より長期的な目標としては、第4次環境基本計画において、2050年までに80%削減することを目指すとしています。

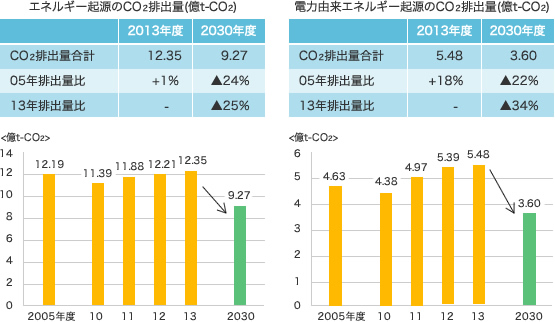

下の図は、国内のエネルギー起源CO2排出量の推移を示しています。資源エネルギー庁の試算では、省エネ対策やエネルギー供給構造の変革など数々の取り組みを積み上げることにより、2030年度の排出量を2013年度比25%減の9.27億トンにすることを目標にしています。

エネルギー起源のCO2排出量

左のグラフは、国内のエネルギー起源CO2排出量の推移(2005年度から2013年度までの実績と2030年度の目標)。右のグラフは、このうち電力由来のエネルギー起源CO2排出量の推移(2005年度から2013年度までの実績と2030年度の目標)。

※2030年度の各数値はいずれも概数

出所:資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会「長期エネルギー需給見通し 関連資料」(平成27年7月)