低炭素社会実現に向けた政策を探る

事例報告2集住を円滑に進めるには国や自治体の連携が鍵

電力中央研究所 社会経済研究所 主任研究員 若林 雅代 氏

低炭素社会の実現に向けた重要な要素として期待されている集住。そのためには、先端的な技術の適用とともに、社会的な制度・仕組みといった社会技術を適切に組み入れていく政策が重要になります。電力中央研究所 社会経済研究所 主任研究員の若林雅代氏は、集住に影響を及ぼす現行の制度や行政措置の特徴や課題について紹介しました。

「社会制度には、国が主体となって実施するもののほか、都道府県、市町村が主体となるものがあり、それぞれ目的や価値判断が異なる」と若林氏は指摘します。そして集住に関わる制度や施策には、集住を直接の目的とするものと、集住を直接の目的とはしないが、間接的に集住につながるものがあるといいます。

「国と自治体のどちらかが一方的に関わればよいのではなく、さまざまな主体が、多様な目的のために制度を運用する中で、結果として集住の方向に社会の転換を図っていく必要がある」と若林氏は強調します。

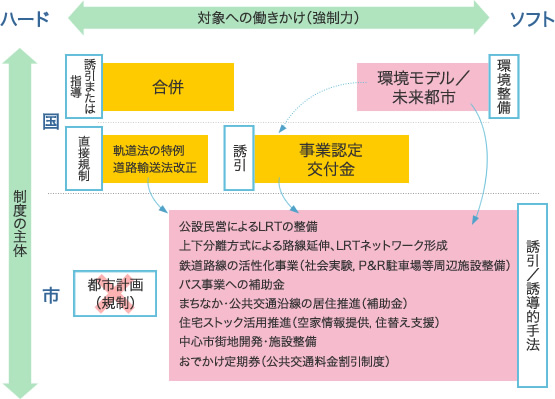

ここで若林氏は、コンパクトなまちづくりを推進する富山市の事例を紹介しました。同市は、さまざまな施策を実施してきましたが、これを「制度の主体」と「制度の対象への働きかけ」という2 つの軸で分類、整理すると、その特徴や課題を「見える化」できるといいます。「制度の主体」とは、国、自治体などの実施主体のこと。「制度の対象への働きかけ」とは、ここでは政策の強制力のことで、指導や規制などはよりハードな手法として、補助金や優遇制度などはよりソフトな手法として分類できます。

富山市のコンパクトシティ政策にみる社会技術の整理

富山市の社会技術の特徴を明らかにするため、「制度の主体」と「対象への働きかけ」の2つの軸による整理を行った。自治体の富山市は主に鉄道路線の活性化や公共交通網の整備、住宅ストック活用などのソフトな誘引・誘導的手法を導入。一方、国は7市町村による合併の誘導や、財政的なサポートを行った。

富山市の例で言えば、自治体である富山市はハードな規制強化(都市計画)ではなく、ソフトな誘引・誘導策によって都市のコンパクト化を進めました。その具体策として、公共交通網の整備による利便性の向上、まちなか・公共交通沿線の居住推進に対する補助金支出などを行っています。

これに対し、国は環境モデル都市・未来都市に富山市を選定してその取り組みを国内外にアピールしたり、交付金や補助金によって市の取り組みを財政的にサポートしました。また、国による市町村の合併の誘導は、結果的に富山市のコンパクトシティのスケール拡大をもたらしました。

「富山市のまちづくりは、国と自治体の施策が相互に補完的な効果をもたらした好例と言える。それぞれの主体の価値判断と政策の相互波及効果を意識しながら、連携して取り組んでいくことが重要」と、最後に若林氏は語りました。