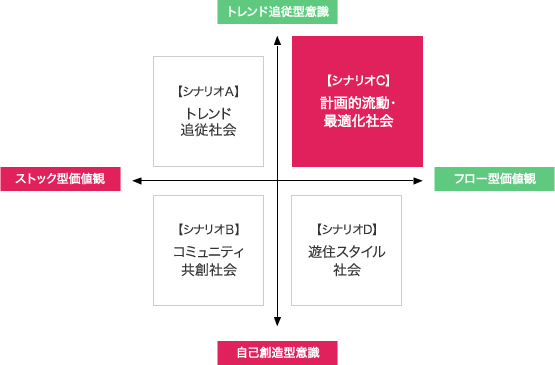

30年後の未来社会を考える

シナリオC

計画的流動・最適化社会(トレンド追従型意識+フロー型価値観)

「30年後の未来社会シナリオの枠組み」における、計画的流動・最適化社会の位置づけを示す。計画的流動・最適化社会(トレンド追従型意識+フロー型価値観)。

計画的流動・最適化社会とは

- 世の中の変化に対してはトレンド追従の意識が強いが、モノへの愛着はやや薄れ、うまく共有していこうと考える人が主流の社会。

- 行政に対する信頼感や受容度が高く、行政主導で開発が進む。トレンド社会(シナリオA)と同様に、行政が進めているコンパクト化が進む社会と考えられる。

- モノへの愛着や所有欲がある一方で、ライフサイクルに合わせて生活環境を変化させる柔軟さもあり、移住への抵抗は少ない。

- 住まいや仕事なども気軽に変える人が増えており、流動性も高まっているため、モノや住宅を一時的に利用する文化が広がり始めている。

計画的流動・最適化社会のポイント

- このシナリオでは、長期にわたる景気低迷の結果、モノを購入し所有することへの執着は薄れ、生活用品のシェアやリサイクル、賃貸住宅やシェアハウスが当たり前のものとして社会の多くの領域に行き渡っている。

- 社会的なことは国や自治体に任せ、大勢の流れに乗ることをよしとする受動的な人が主流を占めている。財政窮乏や人口減の危機的現状を認識しているため、行政に期待する傾向が強く、強権的な手法にも抵抗は少ない。

- 行政は中央集権的に全国一律の政策を打ちやすく、行政サービスの効率化や、気候変動へ対策として、計画的に居住地やモノの消費を最適化させる施策を取っている。国民も、モノや家も借りて使うことに抵抗がなくなっているため、行政の指導に合わせ、ライフステージやライフスタイルに応じた住み替え・借り替えを行なっている。

- コミュニティや地域性は形成されにくく、政府や自治体のまちづくりの意図がよく反映された街が整備されている。計画的なまちづくりによる市街地への移住が進み、地域エネルギー管理なども効率的に行われており、CO2排出は計画的に削減されていると想定される。