低炭素社会実現に向けた政策を探る

事例報告1精度の高いシナリオで議論を促しTAの文化を日本に根付かせる

国立環境研究所 社会環境システム研究センター長、名古屋大学連携大学院教授 藤田 壮 氏

国立環境研究所の藤田氏は、「低炭素社会実現のためのシナリオを定量化する統合評価モデル」(以下、AIMモデル)に関する研究と、それを基に作成した社会シナリオのTAへの活用について講演しました。

AIMモデルは、人口やエネルギー、交通、地域経済、政策、土地利用などを変数化することによって、未来社会のシナリオを描き出すツールです。どんな技術や施策を選択すれば、どんな社会になるといったシミュレーションを繰り返し行うことで、最適なシナリオを描けるといいます。

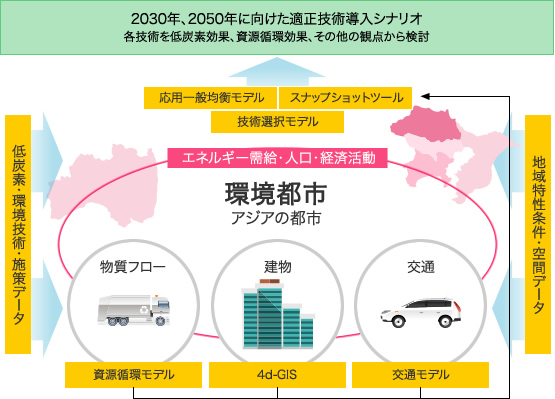

この技術を使い、現在、開発を進めているのが環境都市シミュレーションシステム(地域AIMモデル)です。2030年、あるいは2050年に向け、低炭素化、効率的な資源循環といった観点から、どのような技術や施策を導入すればよいかを検討することができます。「日本だけでなく、世界20カ国と協力して低炭素シナリオを描くというプロジェクトも進行している」と、藤田氏は説明します。

環境都市シミュレーションシステムを開発中

2030年あるいは2050年に向け、低炭素化や効率的な資源循環といった観点から、技術や施策を適正に導入するためのシナリオを環境都市シミュレーションシステムを使って作成する。

地域AIMモデルは、空間的にダウンスケールすることで、ある特定の地域における将来シナリオをつくることもできます。また、時間的にダウンスケールすることで、現状においてどんな研究や技術を開発すればよいかが分かります。「こうして空間的、時間的に精度の高いシナリオをつくることができれば、それをもとに今後の技術の方向性を議論することができる。その意味で、AIMモデルは、TAの文化を日本に定着させるきっかけになり得る」と、藤田氏は期待しています。

実際に、地域AIMモデルを活用し、都市計画の提案も行っています。東北地方のある自治体では、2020年以降に大幅な人口減少が予想されるため、地域を活性化し、定住を促進する施策が喫緊の課題になっていました。そこで、再生可能エネルギーであるメガソーラーやLNG(液化天然ガス)基地を誘致し、地域内にエネルギーネットワークを構築することで、地域産業の活性化とCO2排出量の大幅削減を実現する「環境産業共生シナリオ」を提案しました。試算によれば、住宅地コンパクト化や、産業・農業・住宅の複合機能化などの施策を行った場合、地域のCO2排出量を最大で現状よりも5割削減できるといいます。

地域AIMモデルによる環境経済価値の評価技術は、海外にも展開されています。藤田氏らの研究グループは、インドネシア環境省やバンドン工科大学、ボゴール農業大学と連携し、環境都市モニタリングシステムの開発に着手しました。都市街区・大学キャンパスでの低炭素モニタリングシステムや、産業地区のCO2モニタリングシステム、地域エネルギーシステムなどの開発に、地域AIMモデルによる環境経済価値の評価技術が生かされています。

「日本に参加型のTAを根付かせるには、どのエネルギーを選択するかといった技術的な評価だけを議論するのではなく、環境や健康、利便性などの情報も統合したかたちで市民に提供し、話し合いを進めていくとよいだろう」。講演の最後に、藤田氏はTAのあり方についてこのように言及しました。