CO2削減の重要性

低炭素社会に向けた3つのイノベーション

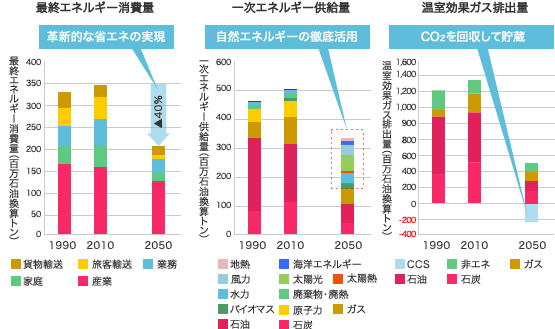

2050年の目標である温室効果ガスを80%削減した社会とはどんな姿なのでしょうか。中央環境審議会地球環境部会は、下のグラフのように予想しています。

一般家庭などの民生部門や運輸部門において大幅な省エネと電化が実現しており、最終エネルギー消費量が現状の4割程度削減されています。また、エネルギーの低炭素化が進み、一次エネルギー供給量に占める再生可能エネルギーの比率が約5割を占めるまでになっています。

2050年における温室効果ガス80%削減の姿

左のグラフは最終エネルギー消費量の推移。中央のグラフは、石油や原子力などエネルギーの種類別の一次エネルギー供給量の推移。右のグラフは、温室効果ガス排出量の推移。いずれのグラフも1990年及び2010年の実績と2050年の予測。

出所:中央環境審議会地球環境部会 「2013年以降の対策・施策に関する報告書」(平成24年6月)

ただし、2050 年に温室効果ガス80%削減を実現するためには、従来のように個々の対策を積み上げるだけではなく、社会構造全体を新しく作り直すためのイノベーションが必要です。具体的には次の3つのイノベーションが必要です。

【技術イノベーション】

低炭素社会に移行するためには、現状の技術水準では十分ではなく、さらなる研究・技術開発が不可欠です。ものづくりに必要な要素技術(生産、品質、基盤など)の開発に加え、既存の要素技術の組み合わせや、情報通信技術を用いた要素技術の有機的な連動などが技術イノベーションにつながります。このように技術のシステム全体で、低炭素社会の実現に向けた変革を起こしていくことが重要なのです。

【社会システムイノベーション】

社会構造のイノベーションを進めるためには、要素技術をはじめとする個別のイノベーションを一般社会に普及させていく必要があり、新たな要素技術に対するニーズを社会全体で高めるインセンティブを作り出すことが求められます。例えば、再生可能エネルギーの普及を図るためには、従来のような一極集中型のエネルギー供給システムではなく、自立分散型エネルギーを前提とした制度が社会に円滑に導入される仕組みをつくる必要があります。

【ライフスタイルイノベーション】

さらに重要なのは、国民の趣向や暮らし方が低炭素な方向に転換すること、すなわちライフスタイルのイノベーションです。多くの人々が、それを意図するかどうかに関わらず、温室効果ガスを削減する方向に向かう行動を選ぶ必要があります。例えば、日常使う製品を購入したり、旅行に出かけたりするときにも、自ら低炭素社会にとって最適なものを選択することが必要です。

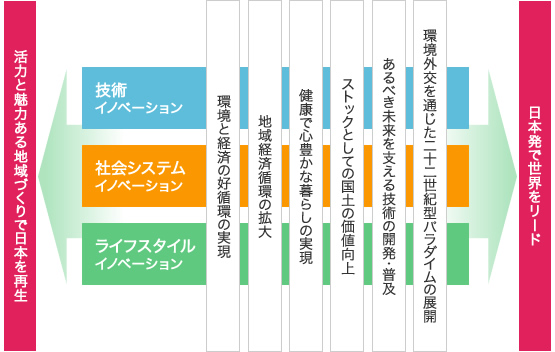

社会構造を変革する3つのイノベーションと「6つの基本戦略」

低炭素・資源循環・自然共生政策の統合的アプローチにより、日本が直面する複合的な諸課題を解決すべく、「技術」「社会システム」「ライフスタイル」のイノベーションを軸として、地域から世界まで6つの基本戦略を展開する。

出所:環境省資料