30年後の未来社会を考える

シナリオB

コミュニティ共創社会の街で暮らす

この社会では、いろいろなものを共同で使用している。ここでは、いわゆる日本のお金を使っていない。モノもサービスも、たいていは地域通貨で支払えるようになっているからだ。最近はそれも地域通貨カードになり、普段はそれで決済している。そのカードさえ持っていれば、何も不自由はない。

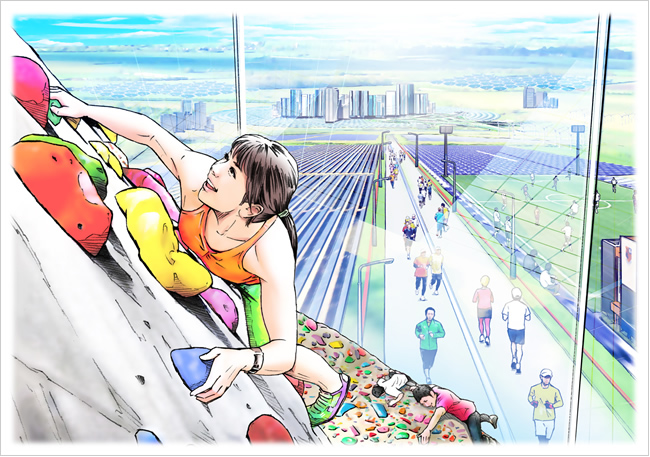

スポーツコミュニティシティのエリアでは、マンションなど住宅の近くに公園やジム、運動場などを市民が共同で利用できる施設が充実している。すっかり日本にも浸透したボルタリング施設もその一つだ。

スポーツコミュニティシティは、スポーツ好きという共通の趣味を持った人が集まって暮らしているのもポイント。今日も80代の高齢者たちと東南アジアから移り住んできた外国人たちが一緒にスポーツを楽しんでいたが、こんな光景は日常茶飯事なのだ。

環境負荷についても地域全体で考えており、エリア・エネルギー・マネジメント・システムが導入されており、地域内でエネルギーを作り、地域内で消費している。また、スポーツコミュニティシティだけあって、自動車を利用しない「ノー・マイカー・デー」を設定するなどして、地域全体で環境負荷を減らす取り組みも行っている。

CO2を減らすまちづくりへのアプローチ

市街地への移住を促す社会技術(ソフト)

- 土地利用規制などのゾーニングが期待されるものの、まちづくりはコミュニティ主導であるため、あくまで骨組みの整備にとどまる。

- 社会技術の仕組みとしては、民間主導での都市の開発が進みやすいため、行政主導で実施するのは難しい。したがって、さまざまなコミュニティの形成に柔軟に対応できるようなソフトなまちづくりを支援することが行政の役割となる。例えば、住民が主体的にまちづくりを行うことができる環境整備(協議会)の設定などが有効と考えられる。

CO2排出を削減する技術(ハード)

- コミュニティ単位での取り組みが活発化しやすいため、エリア・エネルギー・マネジメントについても、再生可能エネルギーの導入などによるCO2削減策が奏功する可能性が高い。

- 交通網については、都心間の移動整備については難しいが、コミュニティ内移動の公共交通機関(BRT、LRTなど)は発達している可能性がある。

コミュニティ共創社会における社会技術の影響評価

この社会では、コミュニティ単位での区画整理を伴うゾーニングは受け入れられにくい。しかしコミュニティにとってのメリットが明らかであれば受け入れられる可能性はある。地域に根差した住まい方が主流であり、かつ地域コミュニティに支えられる福祉・共助なども存在するため、都市部への移住は限定的。したがって、規制緩和による都市機能集積(誘引)の効果も限られる。一方、価値観が多様な社会であるため、特定の価値観に基づく国民的啓発運動は大きく広がらない。しかし、コミュニティ単位での運動は活発である。期待したいのは、政策の方向性を決定する協議会という手法。地域への帰属意識が高く、多様な価値観が共存するため、合意には時間を要すると考えられる。