30年後の未来社会を考える

シナリオA

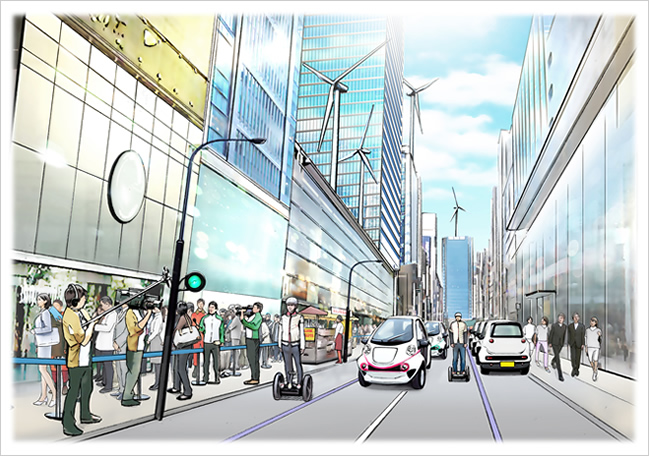

トレンド追従社会の街で暮らす

地方都市では都心部が一番便利になっており、国や自治体からの補助金も都心部が特に手厚いので、20代でマンションや車(エコカー)を購入しやすくなっている。会社への通勤にはLRTを利用し、自宅から10分程度で到着する。仕事のメールや資料は携帯型のマルチデバイスにすべて収まっており、会社でも自宅でもネットワークにつなぐと瞬時に同期されるため、通勤時に持ち歩くものはほとんどない。週に3日は在宅勤務にしている。

家に帰ると、自宅にはCO2排出権の売買書が届いていた。この時代には、一般家庭にも排出量取引システムが導入されている。わが家は、郊外から都心に移住して家庭から出るCO2排出量が大きく減り、基準値を大幅に下回ったため、余剰分をCO2排出権として売ることができた。それも、都心のマンションを買ったことに満足している理由の一つだ。

CO2排出を減らすまちづくりへのアプローチ

市街地への移住を促す社会技術(ソフト)

- 社会技術の仕組みとしては、官主導での取り組みに対する受容性が高いことから、環境負荷への「規制」とともに、低炭素化・市街地への移住を促す「誘引」の組合せが有効と考えられる。例えば、規制では、交通量を抑制するロードプライシング施策や環境税等。また、インセンティブでは、都心部での住宅購入への補助金制度などが考えられる。

- CO2削減の技術については、交通や各ハード技術だけでなく、CO2削減のトレンドを誘発するソーシャルメディア上の取り組みも有効。この社会は、現代のハロウィンのようにいったん潮流が発生すると大勢が同調する社会なので、「削減」という行動が“我慢”ではなく、“自慢”になるなどの発想の転換により、低炭素化が楽しい、意味があると考えられる施策が重要となる。都市別のCO2排出ランキングや個人のCO2排出量の見える化などで削減への動きを活発化させることが重要。

CO2排出を削減する技術(ハード)

- ハードな技術としては、街区や住宅のスマート化を進める。特に都心では集合住宅中心の住まいのエネルギー・マネジメントを早期に実現することが求められてくる。

- 交通網については、都心部(都市内移動)の公共交通機関(BRT/LRTなど)の整備が重要であるが、自動車所有率が高く、市民の意識変革も同時に図らないと定着は難しい。自動車自体のCO2負荷を下げる取り組みも有効で、電気自動車などエコカーへの補助金とともに、乗車人数が減り、移動距離が短くなることも想定し、1人乗りを含め自動車の小型化の推進が有効。

トレンド追従社会における社会技術の影響評価

この社会では、都市部への集中が進むため、過度な集中による無秩序な市街化が進行する可能性もあるため、ゾーニング(直接規制)が有効。また消費が盛んな社会であるため、民間事業者が都市開発に積極的に投資する。規制緩和による都市機能集積(誘引)も効果的である。さらに、市民の同調意識が高いため、行政主導型の国民的啓発運動(啓発)は受け入れられやすく、大きな効果を生む可能性があるほか、地域への帰属意識が高いため地域課題を議論する上で協議会(環境整備)は必要となる。価値観追従型であるため合意形成は比較的スムーズと考えられる。