2050年のニッポンの姿 Ⅰ

再生可能エネルギーの地域間連携が進む

2050 年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指すという目標を達成するため、政府は、再生可能エネルギーの導入を推進しています。1章2節「低炭素社会に向けた3つのイノベーション」でも述べた通り、2050年に一次エネルギー供給量に占める再生可能エネルギーの比率が約5割を占める必要があります。

再生可能エネルギーのエネルギー源は、太陽光、風力、水力、地熱などで、基本的にその地域の自然資源に依存しています。そして、全国のすべての地域がその地域から生み出される再生可能エネルギーだけを活用したとしても、温室効果ガスの大幅な削減は困難と考えられています。それは、エネルギー需要が大きい「3大都市圏」とそれ以外の「地方」、また同じ都道府県内であっても「人口の集中する都市」と「少ない地方」といったように、エネルギーの需要の程度は様々で、エネルギーの需要の多い地域は、地域内で創出した再生可能エネルギーでそのすべての需要を賄うことが難しいためです。

地域間連携で国全体のエネルギー利用効率を最適化

そこで、エネルギー需要の少ない地域(エネルギーの需要密度が低い地域)からエネルギー需要の多い地域(エネルギーの需要密度が高い地域)へ再生可能エネルギーを供給するといった地域間連携を進めることで、国全体で温室効果ガスの大幅削減につながると考えられます。

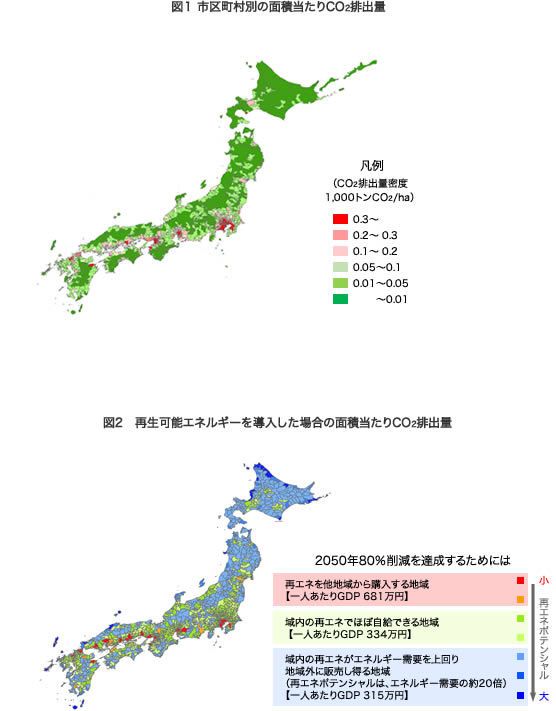

下の図1は、市区町村ごとの面積当たりのCO2 排出量です。緑色で示した市区町村がCO2 排出量の密度が低いところ、赤色で示したのがCO2 排出量の密度が高いところで、おおむね都市圏でCO2 排出量が多くなっています。

一方、図2は、全国の各市町村のエネルギー需要量を現在のままとした上で、仮にその地域の自然エネルギーのポテンシャルを全て活用して再生可能エネルギーを導入した場合の面積当たりのCO2排出量です。赤・オレンジ色で示した市区町村は、エネルギーの需要密度が高く、その土地から生み出される再生可能エネルギーのみでは必要な供給量を満たすことができません。

一方、緑色・黄緑色で示した市区町村では、再生可能エネルギーのみで必要な供給量を満たすことができます。また、青~水色で示した市区町村は、エネルギーの供給量が需要量を大きく上回り、域外にエネルギーを移出(販売)する能力があります。このように、再生可能エネルギーの供給ポテンシャルが高い地域(青~水色)は、自身のエネルギー需要を十分に賄って自立した上で、エネルギー需要の高い地域(赤・オレンジ)に再生可能エネルギーを移出し、地域外から資金を獲得できる可能性があります。

再生可能エネルギーのポテンシャル

図1は、市区町村ごとの面積当たりのCO2 排出量。緑色で示した市区町村がCO2 排出量の密度が低いところ、赤色で示したのがCO2 排出量の密度が高いところ。おおむね都市圏でCO2 排出量が多くなっている。

図2は、再生可能エネルギーを導入した場合の面積当たりのCO2排出量。赤・オレンジ色で示した市区町村は、エネルギーの需要密度が高く、その土地から生み出される再生可能エネルギーのみでは必要な供給量を満たすことができない。緑色・黄緑色で示した市区町村では、再生可能エネルギーのみで必要な供給量を満たすことができる。青〜水色で示した市区町村は、エネルギーの供給量が需要量を大きく上回り、域外にエネルギーを移出(販売)する能力がある。

注:市町村単位の電力エネルギー{太陽光(住宅用等、公共系等)、陸上風力、中小水力(河川部)、地熱発電}導入ポテンシャル(設備容量)から年間電力発電量を求めCO2換算。市町村単位の熱エネルギー(太陽熱、地中熱)導入ポテンシャルは熱量ベースをCO2換算。洋上風力については、海上の風速計測地点から最寄りの市町村(海岸線を有する)に対して送電することを仮定して、各市町村の風速帯別の導入ポテンシャル(設備容量)から年間電力発電量を求めCO2換算。市町村のCO2排出量から差し引いて図面を作成。CO2換算にあたり、電力エネルギーは各地域の電力事業者の電力CO2排出係数(トン-CO2/kWh)、熱エネルギーは原油のCO2排出係数(トン-C/GJ)を用いてCO2換算。

出所:平成27年版 環境白書