低炭素社会実現に向けた政策を探る

シナリオ作成作業報告未来社会シナリオを作成して対話のきっかけをつくる

東京大学 公共政策大学院 客員教授 角和 昌浩氏

社会経済シナリオを専門とする角和氏は、都市集住を考えるための4つのシナリオについて紹介しました。

同氏が監修した社会経済シナリオ作成は、「平成27年度CO2テクノロジーアセスメント推進事業」の委託業務の一つです。有識者や市民が参加するワークショップを開催し、現在見えている確実性の高い社会的トレンドは何か、不確実だがインパクトの大きな事柄とは何かといった議論を通して、都市集住を考えるための未来社会シナリオを作成しました。

「私たちが今後、どのような技術を選択していくかを話し合う参加型TAにおいては、こうした未来社会シナリオが議論を進める土台、道具として有効に働く」と角和氏は話します。

それでは、未来社会シナリオをどのように作成したのでしょうか。想定したのは、30年後の日本の地方都市の姿。現在の10代から30代の若者が、40代から60代となり社会を動かしている時代です。ワークショップではまず、現在の若者社会において特徴的なトレンドをベースに、世の中に大きな変化を与えそうな「変化の芽」を抽出、2軸に分けて展開し、4つの「ありうる未来社会」を描き出しました。シナリオ作成の詳細については、30年後の未来社会を考えるを参照してください。

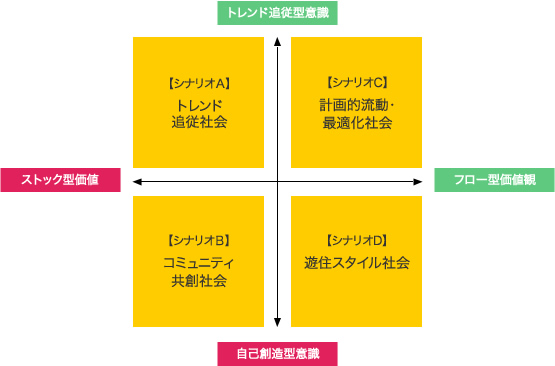

30年後の日本社会シナリオの枠組み

世の中に大きな変化を与えそうな「変化の芽」を抽出、2軸に分けて展開し、4つの「ありうる未来社会」についてシナリオを作成した

1つめの軸は、「世の中と人との関係」に関する意識の違いでの分類。個性を尊重し、人に頼らず自力で行いたいという思いが強い「自己創造型意識」と、科学技術に対して信頼が強く全体のトレンドに乗って生きていく「トレンド追従型意識」に分かれます。

2つめの軸は、「モノの所有形態」に関する価値観の違いによる分類。所有、購入、定住を基本とする「ストック型の価値観」と、レンタル、シェアを基本とする「フロー型の価値観」に分かれます。

この2つの軸をそれぞれ縦軸と横軸に取って分けられる4つの領域について、それぞれ「ありうる社会」のシナリオを作成しました。第1のシナリオは、トレンド追従社会(トレンド追従型意識+ストック型価値観)。人口減少や少子高齢化の影響で都市への一極集中がさらに進み、その影響で、都市部と地方部との格差が拡大しています。基本的に官と民は協調しており、国が旗振りをして民間主導の都市形成が進み、低炭素のライフスタイルが国民運動になる可能性があります。

第2のシナリオは、コミュニティ共創社会(自己創造型意識+ストック型価値観)。多様な価値観が尊重され、地域ブランド・文化を積極的に発信して、地域色の強いコミュニティが広がっています。国が一気に政策を進めるのは難しく、分散型、小規模のエコシティは形成されても、大規模な低炭素化社会は実現しにくいと予想されます。

第3のシナリオは、計画的流動・最適化社会(トレンド追従型意識+フロー型価値観)。転職・派遣などで働く人々が自由に動き回る社会。市民は社会問題への関心は高いものの、自分自身で考えることが困難で、政府やマスコミの発信する情報に頼っています。地域住民のコミュニティ活動は低調で、低炭素に向けた施策としては公共交通の充実に加え、補助金やインセンティブを活用したまちづくりが有効に働くと予想されます。

第4のシナリオは、遊住スタイル社会(自己創造型意識+フロー型価値観)。市民は政治・行政に不信感を持ち、国家財政は厳しい状況にあります。定住文化は薄れ、都市全体が「宿場町」のような状況に。経済活動は冷え込み、人材の海外流出が深刻化しています。

4つのシナリオは、参加型TAにおいて対話のきっかけになることを期待して作成されました。「TAにおいては、参加者同士が未来の社会や技術に関して共通の認識を持つことが重要で、こうしたシナリオが果たす役割は大きい」と角和氏。講演ではその可能性が示されたと言えるでしょう。