30年後の未来社会を考える

シナリオB

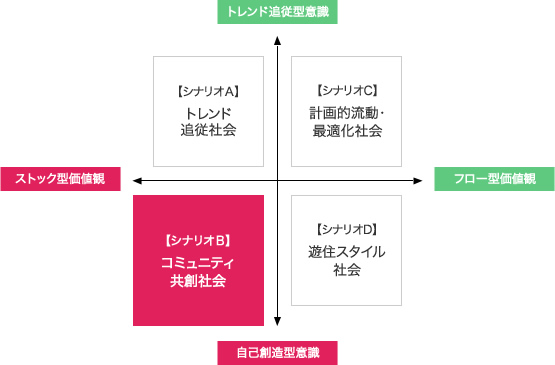

コミュニティ共創社会(自己創造型意識+ストック型価値観)

「30年後の未来社会シナリオの枠組み」における、コミュニティ共創社会の位置づけを示す。コミュニティ共創社会(自己創造型意識+ストック型価値観)。

コミュニティ共創社会とは

- 世の中の変化に対して自己創造型意識が高まるが、モノは依然としてストックしようと考える人が主流の社会。

- 技術進歩や行政の意向を受動的に受け入れるのではなく、自分が望む生活をするために必要な技術や制度を選んで活用する人々が多い。

- 自らの都合や想いに合わせて、所属するコミュニティを「自分で作る」か「選ぶ」。

- 自らの暮らしや生活に合ったものは受け入れやすいため、移民などの受け入れも積極的に行うコミュニティも出てくる。

- モノへの愛着や所有欲は依然高いが、トレンドや流行が発生しにくいため、大量生産があまり効果的ではない。高密度・高集積の住宅地や街が望まれるケースが少ない。

コミュニティ共創社会のポイント

- このシナリオは、立場や年齢、人種などを問わず、価値を共有する人々が多様なコミュニティを形成して生活している社会である。自立性が高く、地域に根付いたコミュニティ同士が、相互に距離を取って緩やかに共存する社会であり、移民の受け入れも進んでいる。

- 個性や多様性の尊重を重視する風潮により、画一的な行政手法は抵抗を受けやすく、市街地への移住やCO2削減に関する全国的な政策は進んでいない。都市内の高密度な居住形態を好む人は多くなく、散逸的な住み方が主流である。ただし、エコ・フレンドリーな生活を目指す人々などがそれぞれのコミュニティ内で自らの生活スタイルを実践できる環境にあり、コミュニティ発電や地域エネルギー管理の機運も盛んであるため、今よりもいろいろな分野でCO2排出が削減されている。

- 生活に必要なモノや住宅などは愛着を持って所有している。特に自分の生活理念に合ったモノを購入したり製作したりすることに対する欲求が強く、科学技術の進展がそうした欲求を実現する新たな商品やサービスを生み出すことに期待をかけている。