30年後の未来社会を考える

シナリオC

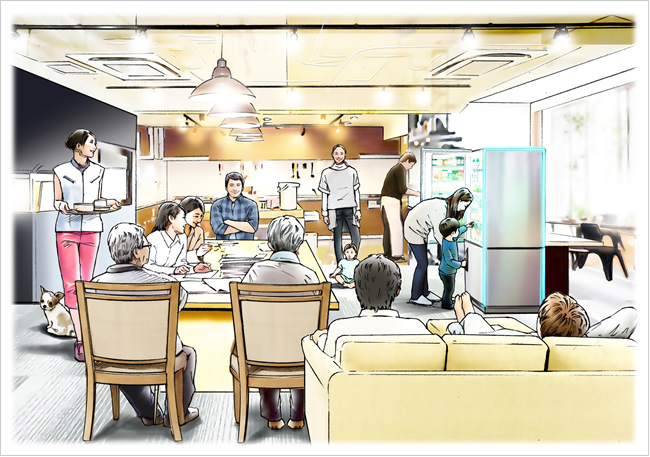

計画的流動・最適化社会の街で暮らす

都心部には、いろんな世代の家族が一緒に住めるように設計されたシェアハウスが建設され、税金や家賃などが優遇されて、都心部に住むインセンティブが働いている。シェアハウス自体は、新築でもない公営住宅だがリノベーションされていて、しかもいろいろなタイプの間取りがあるため、多くの家族が子どもの成長などライフサイクルに合わせて住み替えている。

公共のサービス機能がとても充実している。病院や学校はもちろん、自転車や自動車の共同利用、つまりシェアリングカーも自治体が整備している。図書館で本や音楽CD、DVDなどもレンタルできる。

都心部にはファッションセンターが充実しており、服やアクセサリー、靴などもレンタルが主流になっている。かつてはクリーニング屋さんで服を洗ってもらっていたが、最近は服を借りるイメージだ。宅配スーパーのように、毎週1回その週に使う服をリストから選んでおけば自宅まで届けてくれる。

CO2を減らすまちづくりへのアプローチ

市街地への移住を促す社会技術(ソフト)

- 都市全体でのゾーニングが期待される。住宅は購入よりも利用の視点が強いため、再開発などによって市街地への移住を誘引しやすい。低炭素化・市街地への移住へのインセンティブとしては補助金制度や公共交通料金の割引などが有効。

- 財源の確保のための「フリーミアム」戦略も有効か。割引や無料で、かつお得感を生み出すことで、市街地への移住をゆるやかに誘導し、かつ消費も増加する施策が望まれる。

- 住民の年齢やライフスタイルが似ている居住エリアが増え、行政の意向が反映しやすいことから、自らのメリットや効果などのお得感や、逆に不安などが実感される国民的啓発運動の実施によって、一気に市街地への移住を促進することも可能かもしれない。

CO2排出を削減する技術(ハード)

- 交通網については、都心部(都市内移動)の公共交通機関(BRT/LRTなど)の導入が進みやすく、有効に機能する。自動車も環境に優しい電気自動車などで統一し、自家用車ではなく、カーシェアリングやレンタサイクルなどを浸透させることで、効果的なCO2削減を図れる。行政の意向が反映しやすいため、同じ車種が街を走る統一感のある景観が形成される。エリア・エネルギー・マネジメントも地域や地区の状況に合わせて、幅広く導入が進んでいる。

計画的流動・最適化社会における社会技術の影響評価

この社会では、行政への信頼が厚いため、トップダウン型の施策であるゾーニング(直接規制)が全体最適な視点で適用されている。また、行政主導による郊外から集約地域への移住がスムーズかつ計画的に進む。規制緩和による都市機能集積(誘引)によって、利便性が高まることに住民は満足している。行政主導型の国民的啓発運動は受け入れられやすく、大きな効果を生む可能性がある(啓発)。一方で、地域への帰属意識が薄いため、地域課題について議論する協議会への関心は高くない。