コンパクトなまちづくりを支える技術とTA

市街地への移住を促す社会技術

コンパクトなまちづくりを進めるには、人々が離散的に居住している状態から、生活に必要な機能を集約した市街地への移住を促したり、事業者による市街地の開発を支援したりすることが重要です。その場合、社会的な制度や仕組み(社会技術)は大きな役割を果たします。例えば富山市では、居住推進地区に建設された住宅の購入者を対象にした助成金制度を設けていますが、これは市街地への移住を促す社会技術の一つと言えます。

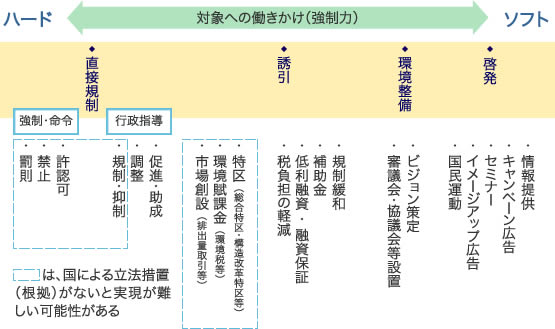

市街地への移住を促す社会制度や仕組みには、さまざまなものがあります。これらを(制度や仕組みの)対象への働きかけ(強制力)が強いもの(ハードな社会技術)から、働きかけが緩やかなもの(ソフトな社会技術)へと順に並べたものが下の図です。

最も働きかけが強いのは「直接規制」で、手法としては強制・命令(許認可、禁止など)や、行政指導(促進・助成、調整、規制など)があります。都道府県は、優先的かつ計画的に市街化を進める区域として「市街化区域」を、逆に市街化を抑制する区域として「市街化調整区域」の区分を定めていますが、これらは都市計画法に基づく直接規制に該当します。

次に働きかけが強いのは「誘引」で、特区、環境賦課金、市場創設(排出量取引)などの手法があります。市町村が策定する低炭素まちづくり計画制度や地域再生制度などは誘引策に当たります。低炭素まちづくり計画では、集約の拠点となる地域を指定し、福祉施設や病院、住宅の建設など、日常生活に必要な都市機能の集積を促す仕組みが取り入れられており、この制度の下でまちづくりを進める市町村は、さまざまな規制緩和の特例措置や交付金による財政支援などを受けることができます。

「誘引」よりも働きかけが緩やかなのが「環境整備」です。国による政策ビジョン策定や、行政機関が施策を国民に広く周知し、意見を募るための審議会・協議会などが環境整備に当たります。代表的な施策としては、環境モデル都市と環境未来都市の選定が挙げられます。環境モデル都市では、低炭素社会の実現に向けて高い目標を掲げて取り組む先進的な都市を選定、支援しています。環境未来都市では、より広いコンセプトとなる環境、福祉、経済の3つの側面において先進的な都市・地域を選定、支援しています。いずれも選定都市は、国による取り組み評価の公表や、国際フォーラムの開催などの支援を受け、地域のブランド力向上や活性化につながり、移住への気運が醸成されやすいと考えられます。

最も働きかけが緩やかなものとして、「啓発」があります。低炭素社会への意識を高めるセミナーやイメージアップ広告、キャンペーンなどを展開して移住を促します。国が運営している「全国移住ナビ」は、都市から地方への移住を希望する人々に対し、関連情報を提供している情報サイトです。お試し移住体験や各種セミナーの案内、求人情報、不動産情報などを提供するほか、移住希望者のニーズに合った移住先を探すための仕組みを取り入れています。

市街地への移住を促すさまざまな社会技術

市街地への移住を促す社会制度や仕組み(社会技術)を、対象への働きかけ(強制力)が強いもの(ハードな社会技術)から、緩やかなもの(ソフトな社会技術)の順に整理した。