2050年のニッポンの姿 Ⅱ

日本の環境先進都市 富山市のまちづくり

富山市では、現在の森雅志市長が初めて市長に就任した2002年から、都市機能を集約した「コンパクトなまちづくり」を推進しています。公共交通を活性化させ、その沿線に住宅や商業施設などの都市機能を集積させることで、拠点集中型のコンパクトなまちづくりの実現を目指してきました。

こうした取り組みが評価され、2008年には低炭素社会の実現に向け先駆的な組みを行う「環境モデル都市」に、2011年には同様な課題を抱える地方都市のモデルになりうるとして「環境未来都市」にも選定されました。まさに日本における「市街地のコンパクト化」の最先端をいく都市と言えます。

なぜ、富山市はコンパクトなまちづくりに踏み出したのでしょうか。それは、市の未来への強い危機意識からでした。

2045年までに人口の4分の1が消える?

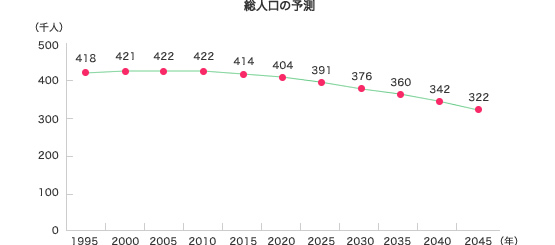

富山市の人口約42万人。日本海側有数の中核都市として発展してきましたが、2010年をピークに人口は減少に転じ、2045年には2010年の4分の3程度にまで減少すると予想されています。高齢化も深刻で、2020年には全人口の約3割が65歳以上の高齢者になる見込みです。人口減少と高齢化への対応を早急に進める必要がありました。

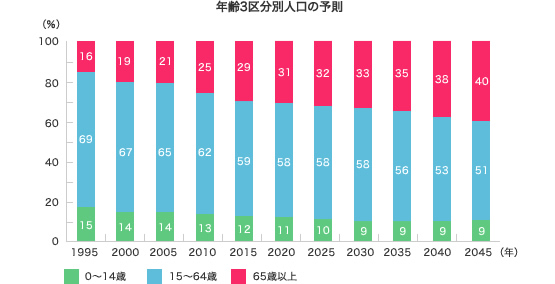

地方都市の共通課題である「市街地の拡散」も深刻な状況にありました。富山平野は平坦な地形で人が住める土地の面積が広いことや、高い持家志向、道路整備率の高さなどもあり、1970年代から1990年代にかけて都市が徐々に郊外に拡大していきました。この結果、中心市街地の人口密度が低くなり、2010年のDID(一定以上の人口密度地区;4000人/平方キロ)は、県庁所在都市の中では最小の40.2人/ヘクタールです

富山市の総人口と高齢化率の推移

上のグラフは総人口の予測。2010年をピークに人口は減少に転じ、2045年には2010年の4分の3程度にまで減少すると予想されている。下のグラフは年齢3区分別人口の予測。2020年には、65歳以上の高齢者が富山市の全人口の約3割、2045年には約4割になる見込み。

出所:富山市将来人口推計報告書

市街地の面積の拡大と人口密度の推移(DID人口密度)

過去40年間でDID人口密度は3分の2に低下

出所:国勢調査

移動における自動車の依存度も高く、通勤手段としての自動車利用率83.8%は中核都市圏では全国で最も高い水準にあります。自動車の利用が増えるのに伴い、公共交通は衰退していきました。1989年から2009年までの20年間で、路線バスの利用者数は3分の1に、路面電車の利用者数は約半分に減少しました。

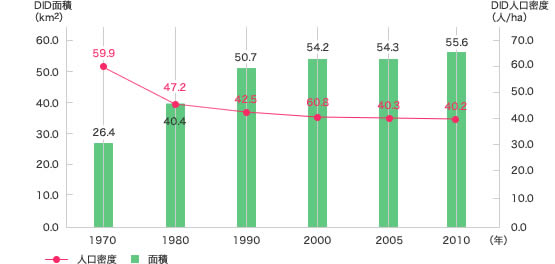

交通手段分担率(全目的)

富山市の移動における自動車の依存度は20世紀後半に急激に高くなり、1974年の第1回調査では42.5%だったのが、1999年の第3回調査では72.2%になった。とくに通勤手段としての自動車利用率は83.8%となり、中核都市圏では全国で最も高い水準にある。

出所:富山高岡広域都市圏パーソントリップ第1〜3回調査

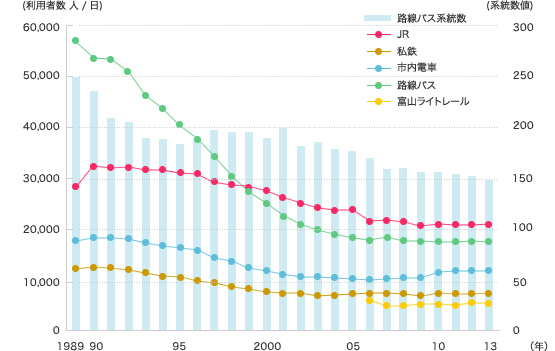

公共交通の利用者数の推移

1989年から2009年までの20年間で、路線バスの利用者数は約3分の1に、路面電車の利用者数は約半分に減少した。

出所:富山市統計書

住宅地が郊外に拡大し、自動車の利用も増えれば、環境負荷も大きくなります。富山市のCO2排出量は、1990年から2005年までに約15.7%増加しました。内訳をみると、家庭、業務・その他、運輸の3部門で全国平均を上回る水準にあります。

富山市では、このまま中心市街地の人口密度が低くなれば、従来のような行政サービスを提供し続けることは難しいと考えました。試算によると、市民1人当りの都市管理コスト(除雪、道路清掃、街区公園管理、下水道管渠管理費用)は、2005年から2025年の20年間で12%も増加することが分かったのです。