2050年のニッポンの姿 Ⅱ

「規制」ではなく「誘導」で移住を促進

富山市は、ポートランドのように「都市成長境界線」を引いて、郊外開発の規制を強化する政策は取っていません。規制を強化することによって開発を制限する手法は、都市が拡大成長するような局面では有効ですが、人口が減少し都市が縮小する局面ではうまく機能しないと考えたのです。

そこで同市が採用したのが「誘導的手法」です。中心市街地や公共交通沿線の魅力を高めることによって、自然と人が住むようになるようなまちづくりを目指したのです。

象徴的な施策が、全国初の本格的LRT「富山ライトレール」です。利用者の減少が続いていた地方ローカル鉄道を、軌道(施設・車両)の整備を自治体(富山市)が、運行は鉄道会社が担当するという公設民営の考え方を導入することで見事に甦らせました。ライトレールの魅力を高めるため、車両の整備だけでなく、サービスも充実させました。停留所までのアクセスを良くするためにパークアンドライド駐車場を整備したり、高齢者が利用しやすくするため車両の低床化と停留所のバリアフリー化を進めたほか、車内アテンダントも定期的に配置しました。

全国初の本格的LRT「富山ライトレール」の写真。左の写真は、低床化された車両。右の写真はバリアフリー化を進めた停留所。

こうした努力の結果、富山ライトレールの利用者は従来のローカル鉄道と比較して大きく増え、平日で約2倍、休日で約3倍に増加したといいます。特に、日中の高齢者の利用が大きく増加しており、高齢者の外出機会の創出や健康増進にも貢献しています。また、ライトレール沿線における住宅の新規着工件数(年間)は、開業前に比べて開業後は約1.3倍に増加するなど、経済効果が出ています。さらに、環境面でも効果を上げています。ライトレール利用者のうち、約12%が自動車からの利用転換という調査結果を基に試算すると、年間約436トンのCO2排出削減効果があることが分かりました。

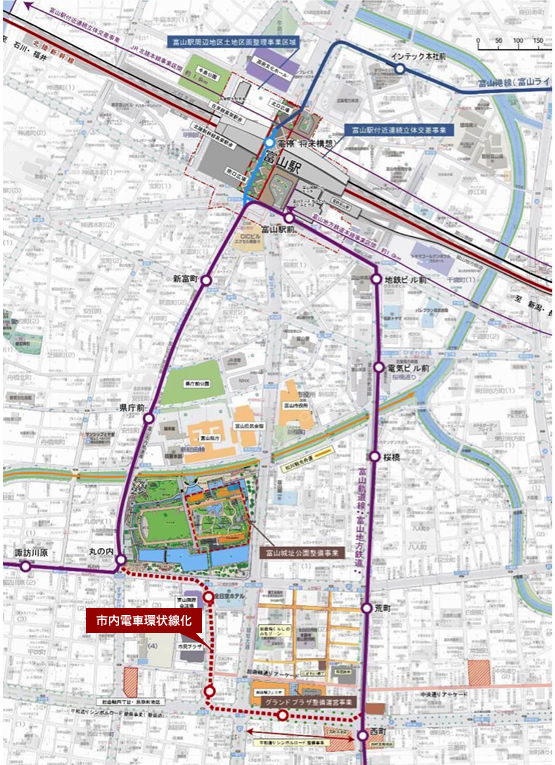

また、市では路面電車の路線を延伸し、2009年に環状線化しました(愛称:セントラム)。これによって都心地区を回遊しやすくなり、中心市街地の活性化に貢献しました。セントラムは、軌道(施設・車両)の整備・保有を自治体(富山市)が、運行は民間の会社が担当する上下分離方式を導入しました。路面電車では全国でも初めてということです。環状線の利用者は平日で約1600人、休日は1500人に達しています。

市内路面電車の環状線化

市内路面電車の路線図。赤い点線で示した個所が、2009年に従来の路線を延伸して環状線化した部分。