コンパクトなまちづくりを支える技術とTA

日本でも広がり始めたTAネットワーク

日本においては、過去に何度か検討されたことはあるものの、制度としてTA機関が設置されたことはありません。しかし、地球温暖化やエネルギー、食糧、医療福祉、生命倫理など社会問題が山積する中、その解決に向け長期的な視点で戦略を提示することが求められています。

第5期科学技術基本計画では、社会における科学技術の利用を促すために、科学技術の及ぼす影響を多面的に俯瞰するTAや、社会制度の移行管理(トランジッション・マネジメント)に関する研究などを国が促進すると明記しています。また、新たな科学技術を社会に実装する際には、国は、ステークホルダーの間の相互理解を深めるためにコミュニケーションの場を設け、合意形成を支援するとしています。

日本でも、TAと呼べる活動が各地に広がっています。ナノテクノロジーのコンセンサス会議が開かれたり、大学が行っているゲノム情報を利用した疫学研究を市民団体がサポートするなどの活動が見られ、今後、こうした小規模な活動が発展して制度化の機運が生まれることも考えられます。

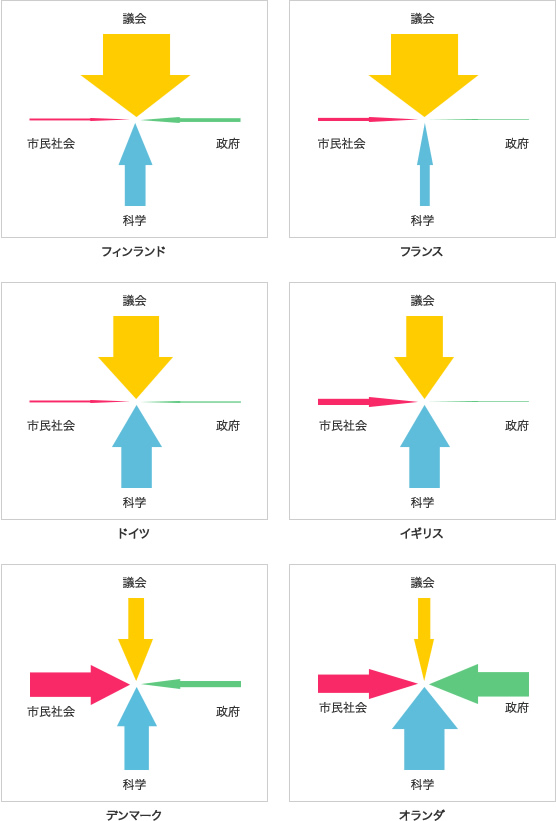

いずれにしても、環境技術をはじめとする科学技術が、社会にとって望ましい方向に導かれるために、私たち一人ひとりが重要な役割を担っていることを意識することが大切です。そのためには、TAなどの社会の合意形成の機会に主体的に参画することも重要な意思表示の一つと言えるでしょう。下の図のように、市民、科学者、議会、行政が互いにバランスよく連携しながら、政策を推進していく必要があるのです。

市民と科学者、議会、行政のバランスよい連携が鍵

欧州のTAは国によってさまざまな特徴がある。図中の矢印の太さは、各ステークホルダーの影響力の大きさを表しており、フランスやフィンランドは議会の影響力が、オランダは科学の影響力が、デンマークは市民社会の影響力が、それぞれ相対的に強いことがわかる。

出所:Ganzevles, J., van Est, R. (eds.) (2012) TA Practices in Europe. PACITA, Deliverable 2.2, pp.197-201.

(取材協力:大阪大学大学院医学系研究科 医の倫理と公共政策学教室 准教授 吉澤 剛 氏)