コンパクトなまちづくりを支える技術とTA

社会技術の特徴を2つの軸で整理する

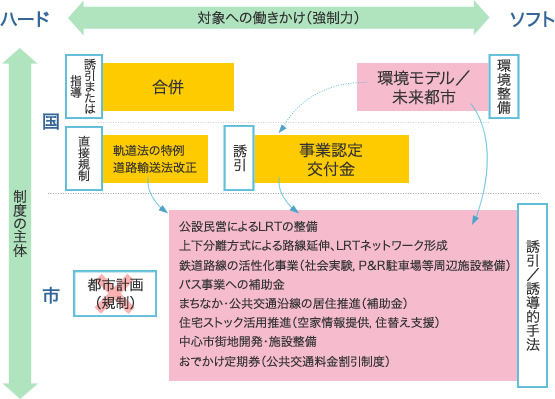

社会技術の特徴や課題を「見える化」するため、今回のTA調査では「制度の主体」と「対象への働きかけ」の2つの軸による整理を行いました。

「制度の主体」は、制度を策定・運用する主体(国や都道府県、市町村)によってトップダウン型とボトムアップ型に分けるものです。トップダウン型は、全体を俯瞰した視点からの最適な制度設計、ボトムアップ型は、住民のニーズや地域固有の課題に即した制度設計に基づくものとして整理できます。もう一つの「対象への働きかけ」は、前述の通り、規制・罰則などにより行動を制限するものをハードな社会技術として、ビジョンを示すなどして国民や事業者の行動を促すものをソフトな社会技術として分類します。

コンパクトシティに取り組んでいる富山市(詳しくは「日本の環境先進都市」を参照)の社会技術の特徴を明らかにするために、この方法で整理してみます。

自治体の富山市が主体となって行ったのは、鉄道路線の活性化や公共交通網の整備による利便性の向上、住宅ストック活用、おでかけ定期券などのソフトな誘引・誘導的手法です。これに対し、国は、環境モデル都市・未来都市に富山市を選定して対外的にアピールしたほか、交付金や補助金によって市の取り組みを財政的にサポートしました。また、国は2005年に旧富山市、大山町、婦負郡八尾町など7市町村による合併を誘導し、結果的に富山市のコンパクトシティのスケール拡大をもたらしました。富山市のまちづくりは、国と自治体の施策が相互に補完的な効果をもたらしながら進められてきたのです。

富山市のコンパクトシティ政策にみる社会技術の整理

富山市の社会技術の特徴を明らかにするため、「制度の主体」と「対象への働きかけ」の2つの軸による整理を行った。自治体の富山市は主に鉄道路線の活性化や公共交通網の整備、住宅ストック活用などのソフトな誘引・誘導的手法を導入。一方、国は7市町村による合併の誘導や、財政的なサポートを行った。