2050年のニッポンの姿 Ⅱ

人口減少社会に対応した国土づくり――市街地のコンパクト化

これからの日本は、人口減少・高齢化社会に対応した国づくり、まちづくりを進めていく必要があります。日本だけでなく、今、多くの先進国が同じような問題に直面しているのです。

そうしたなか、注目を集めているのが「市街地のコンパクト化」です。経済協力開発機構 (OECD)が2012年に発行した報告書『コンパクトシティ政策:世界5都市のケーススタディと国別比較』は、コンパクトな都市計画が環境を守り、地域の経済成長を促進し、より良い質の生活を提供すると述べています。ここではコンパクトシティを、高密度で近接した開発形態、公共交通機関でつながった市街地、地域のサービスや職場までの移動しやすさをその特徴として挙げています。

市街地のコンパクト化はそこに住む市民にとっても、政府にとってもメリットがあります。市民は、公共交通機関を使うことで職場までの移動が容易になり、かつ時間も短縮できます。また、都市の機能が市の中心部に集中しているので、質の高いサービスを利用しやすくなります。一方、政府は、効率的なインフラ投資ができるようになり、交通やエネルギー、水供給、廃棄物処理の維持・管理コストを削減できます。

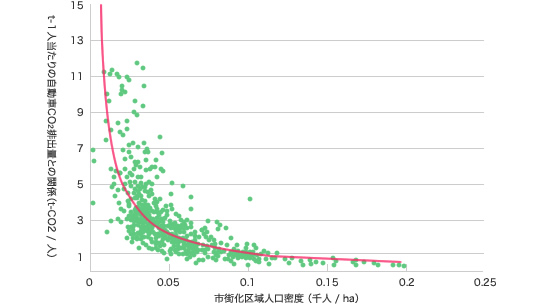

市街地のコンパクト化は、環境への貢献も期待できます。都市内の移動距離が短くなるほか、公共交通機関の利用で自動車への依存度が減るため、エネルギー消費量とCO2 排出量を削減できます。下の図を見ても、市街地の人口密度が高いほど、1人当たりの自動車CO2排出量が減ることが分かります。

市街化区域の人口密度と1人当たりの自動車CO2排出量との関係

市街地の人口密度が高いほど、1人当たりの自動車CO2排出量は減る傾向にある。

出所:環境省資料

イノベーションを誘発して地域経済を活性化

地域経済の活性化も期待できます。都市と農村が連携するチャンスがより多く生まれ、近郊農業は地産地消を促します。また、新しいタイプのグリーン・インフラ(ライトレール、電気自転車など)の環境ニーズが生まれ、それが技術や社会システムのイノベーションを促進し、経済成長を刺激すると言われています。

ただし、市街地のコンパクト化がもたらす懸念も少なくありません。高密度化による交通渋滞や大気汚染、住宅の供給不足、ヒートアイランド現象、建物密集地域における高いエネルギー需要、空地やレクリエーション空間の喪失などです。また地震や洪水、火災といった災害に対しても、一般的な都市より脆弱である可能性があります。

OECDの報告書では、メルボルン、パリ、ポートランド、バンクーバー、そして富山の市街地のコンパクト化を軸にした都市計画を紹介しています。次の節では、ポートランドと富山のまちづくりを詳しく見ていきます。

コンパクトシティ政策戦略のための 5つの提言

| コンパクトシティの明確な目標を設定する |

|

| 高密度で近接した開発を促進する |

|

| 既成市街地を「改装」する |

|

| 多様性と生活の質を向上させる |

|

| 悪影響の最小化 |

|

参考資料:OECDニュースリリース「コンパクトシティ政策:世界5 都市のケーススタディと国別比較」(2012年6月)