2050年のニッポンの姿 Ⅰ

“地域をつなぐエネルギー”として注目を集める水素

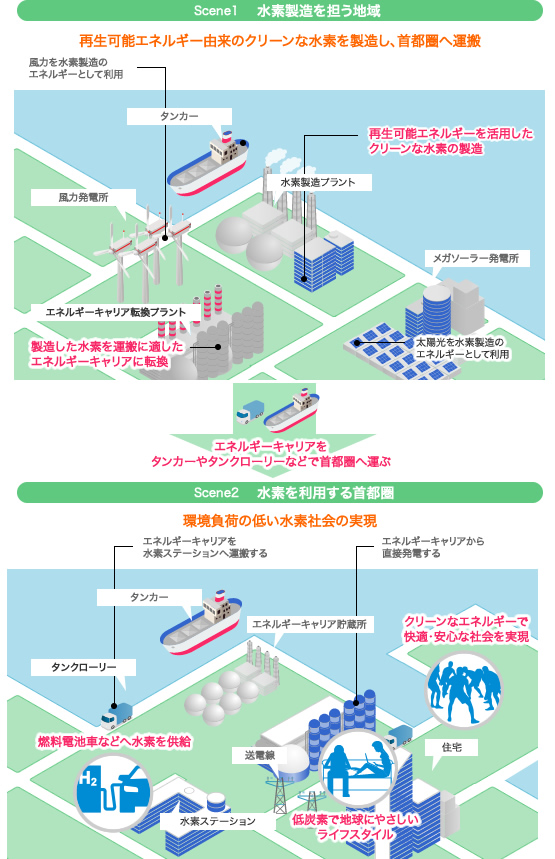

それでは、再生可能エネルギーのポテンシャルが高い地域と、エネルギー需要の高い地域との地域間連携を進めるにはどうすればよいのでしょうか。注目されているのが、水素技術の利用です。再生可能エネルギーのポテンシャルが高い地域において、余剰電力を使い電気分解によって水から水素を作り、これをエネルギー需要の高い地域へ輸送して使用するのです。これによって、国、あるいは地域全体の、エネルギー利用の効率化を図ることができ、CO2排出削減に大きく貢献すると期待されています。

ただし、水素の製造や貯蔵、輸送それぞれの過程でエネルギーが消費されるため、「水素利活用システム(サプライチェーン)全体の低炭素化」とその検証が必要です。このため政府は、サプライチェーンの各段階における技術のCO2削減効果を検証し、システム全体での評価を行うためのガイドラインを策定しています。また、地方自治体と連携し、地域の特性を活かした水素利活用の統合的システムを構築するための施策を実施しています。

再生可能エネルギーのポテンシャルが高い地域とエネルギー需要の高い地域の連携

風力や地熱などの再生可能エネルギーのポテンシャルが高い地域において、余剰電力を使い電気分解によって水から水素を作り、これをエネルギー需要の高い地域へ輸送して燃料電池自動車などに使用する。

出所:内閣府「水素社会実現への貢献を目指したエネルギーキャリア技術の開発」(2015年2月)を基に作成

2050 年までに80%の温室効果ガス排出削減に向け、再生可能エネルギーの徹底的な導入はまったなしの状況にあります。毎年鉱物性燃料の輸入のために膨大な資金が海外に流出していますが、それをできる限り国内の再生可能エネルギーの開発に振り向けることが、長期的な視野で見た場合、最も重要な環境・エネルギー政策の一つであると言えます。それは同時に、地域経済を含めた日本経済全体の活性化にも大きく貢献することになります。

(参考資料:平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書)