- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)

2-4-3.対策・施策を立案する上での留意事項

対策・施策を検討する上で、以下に示すような事項に留意することが望まれます。本項では、(1) コベネフィットを踏まえた施策の検討と、(2) 幅広い地方公共団体において実施されることが期待される施策を取り上げます。

(1) コベネフィット等を踏まえた施策の検討

対策・施策の検討に当たっては、ほかの地域課題(人口減少、気候変動適応など)とのコベネフィットを意識し、区域の目指す将来像との関連を示すことが望まれます。その際には、コベネフィットのみならず対策・施策実施に伴って懸念され得る事項について配慮することが重要です。

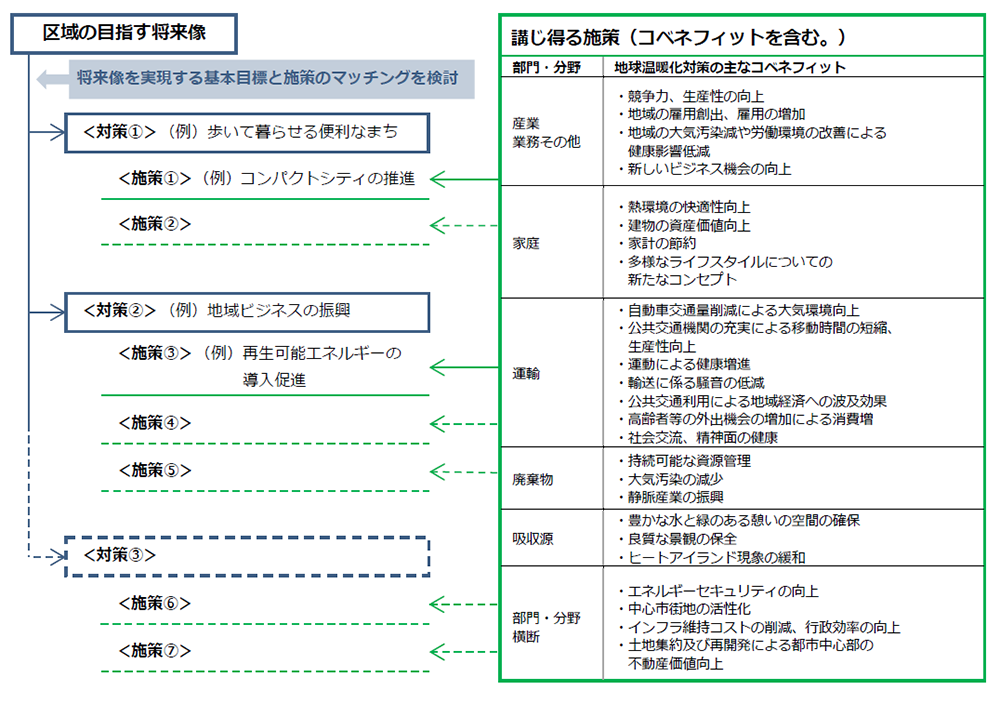

コベネフィットの種類に従って、対策・施策を整理することも考えられます。図2-61にコベネフィットも踏まえた施策の体系的整理の概念図を示します。

図2-61 コベネフィットも踏まえた施策の体系的整理の概念図

(2) 幅広い地方公共団体において実施されることが期待される施策

温室効果ガス排出削減に関する取組を検討する際は、前述の「2-4-2.温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策の立案」や、「2-4-3.(1) コベネフィット等を踏まえた施策の検討」で紹介した内容を踏まえて、総合的に検討することが望まれます。その中でも、地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定が努力義務となる幅広い市町村において実施されることが期待され、特に小規模な地方公共団体においてまず注力して検討し、取り組むことを推奨する施策として、「地域に裨益する再エネ事業の推進」「持続可能なまちづくりのための住宅・建築物の脱炭素化」「住民・中小規模の事業者の取組促進」について紹介します。

1) 地域に裨益する再エネ事業の推進

地域資源である再生可能エネルギー等の導入は、その手法によって、地域におけるエネルギー収支を改善することができるなど、地域の経済・社会的課題の解決に貢献することが可能となる分野です。

例えば、地域の様々な事業者や地域金融機関等の主体が再エネ事業に参画することにより、地域における新たな産業の創出につながることが期待されます。再エネ事業によって得られた収益等の一部を活用することで、新たな再生可能エネルギー・省エネ設備等への投資や、地域の社会課題を解決するサービスの実施なども可能となります。また、住民等の地域の関係者が地域におけるオーナーシップを発揮し、地域における再エネ事業の実施主体、あるいは出資者となることで、地域に利益がより一層還元される可能性もあります。

さらに、事業の実施主体が地域外の企業等である場合でも、それらの主体と連携・協力し、地元雇用の創出や地域への技術・ノウハウの提供を受ける、あるいはその他の地域課題の解決に資する取組を連携して実施するといったことも考えられます。

なお、特に地域新電力については、地域の需要家に対して再生可能エネルギー電気の地域供給等を行う主体として各地で設立、運営がなされており、地域の脱炭素化に関する様々な事業を担い、知見・ノウハウを蓄積しながら、持続可能な地域づくりを主導する主体として期待されます。

いずれにせよ、地域内外の様々な関係主体を巻き込んで、地域の環境保全に適切に配慮し、地域の経済・社会的課題にも貢献する再エネ事業を増やしていくことが重要です。このような取組を推進する上で、地域脱炭素化促進事業の制度を活用していくことが期待されます(詳細は、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)をご覧ください。)。

☝ 再生可能エネルギーの導入と自然環境の保全について

再生可能エネルギーの導入に関しては、景観の悪化や野生生物への悪影響、生態系の破壊、騒音の発生、温泉資源への影響等の環境トラブルや土砂災害等の災害といった様々な懸念や問題が生じており、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全や、本来想定されている土地利用の在り方、その他の公益への配慮が必要となっています。一方、気候変動の進行そのものが生物多様性の損失や気象災害の増加につながるものであり、自然環境の保全を図りつつ、最大限の再生可能エネルギー導入に取り組むことが重要です。

☝ 株式会社脱炭素化支援機構の活用について

改正地球温暖化対策推進法に基づき、国の財政投融資からの出資と民間からの出資を原資にファンド事業を行う株式会社として、株式会社脱炭素化支援機構(JICN:Japan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality)が令和4年10月に設立されました。

株式会社脱炭素化支援機構は、脱炭素に必要な資金の流れを太く・早くし、地方創生や人材育成など価値創造に貢献すべく、脱炭素に資する多様な事業への投融資(リスクマネー供給)を行う官民ファンドです。

地方公共団体においては、域内での事業化のマッチング支援、事業を構想する地域金融機関や企業への情報提供などを通じて、民間企業とも連携して脱炭素の取組を具体的に実践していくことが望まれます。

図2-62 株式会社脱炭素化支援機構の活動・機能の全体像

出典:環境省「株式会社脱炭素化支援機構支援基準の概要」

<https://www.env.go.jp/policy/roadmapcontents/post_167.html>

【事例】地球温暖化対策と複数の地域課題に対応した持続可能なまちづくり(北海道ニセコ町) |

地域に裨益する再生可能エネルギーの開発や公共施設等を含めた住宅・建築物・交通分野の脱炭素化等、これまで紹介してきた温室効果ガス排出削減等に関する施策は、まちづくりの分野と密接に関係してきます。 北海道ニセコ町は、社会、環境、経済といった町の課題に対応していくためのモデル地区(SDGs街区)の構築を目指していて、脱炭素の取組を「人口減少への対応」「持続可能なインフラ整備」にもつなげていくよう取り組んでいます。 具体的には、高断熱・高気密な集合住宅の建築による住宅の省エネ性能の向上や、街区の形成により住宅を密集させることで再生可能エネルギー・地域熱供給の面的利用をなどを通じて、環境をいかし、資源、経済が循環する自治のまち「サスティナブルタウンニセコ」の構築を目指しています。  図2-63 ニセコ町の事業概要 出典:環境省「NISEKO生活・モデル地区構築事業構想策定業務 報告書(概要)」 北海道ニセコ町「SDGs未来都市計画(2021~2023)」 <https://www.town.niseko.lg.jp/resources/output/contents/file/release/1935/36511/2021-2023keikaku.pdf> |

2) 持続可能なまちづくりのための公共施設等の脱炭素化

持続的なまちづくりのためには、全ての分野で総合的な施策・対策を講じることが望ましいですが、地方公共団体や地域における制約等によって全てを検討することが困難な場合は、新築住宅や既存建築物の改修時のZEH・ZEB化の促進や建築物に対する高い省エネ基準の適合を求めること等を優先して実施することが望まれます。脱炭素化に適しない躯体が一度建築されると、長期間にわたって固定化(ロックイン)され、2030年の中期目標だけではなく、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた影響が生じることが考えられることから、特に新築住宅・新築建築物についての対策が重要となります。中でも、地方公共団体が率先して地球温暖化対策の取組を実施する観点から、地方公共団体が所有する公共施設における脱炭素化を進めることが望まれます。

公共施設は区域の一部を構成する主要な建築物でもあることから、公共施設の脱炭素化は、単にその施設のみへの対策を重視するのではなく、脱炭素型のまちづくり、コンパクトシティの形成、持続可能なインフラの在り方といった観点から検討することが必要です。

具体的には、区域の長期的なまちづくりの在り方も踏まえ、施設等の立地、施設の形状、施設のエネルギー性能(断熱性、気密性、換気・通風設備、再生可能エネルギー熱、再生可能エネルギー電気といった順)について取り得る施策を総合的に検討した上で、予算措置等の制約を受ける場合はこのような優先順位で措置を検討・実施することが重要です。このため、事務事業編との一体的な検討や、公共施設等総合管理計画・個別施設計画との連携が求められます。具体的な取組の検討に当たっては、政府実行計画に位置付けられた取組も参照する必要があります。地方公共団体が運営する公営住宅についても、施設等の新築・更新・改修時にZEH化を率先して検討することが望まれます。

なお、併せて、建築物の設計の早期段階から、設備のエネルギー効率も考慮することも重要です。また、施設に設置する再生可能エネルギー設備、例えば屋根置き太陽光発電などは、発電された電力をその施設で利用し温室効果ガスの排出量の削減を図るだけでなく、外部へ再生可能エネルギーを供給することで社会全体の温室効果ガスの排出量の削減に効果があるといった観点も踏まえ検討するべきです。

都市・地域構造や交通システムの在り方は、交通量や業務床面積の増減等を通じて、中長期的にCO2排出量に影響を与え続けることから、2030年の中期目標の実現だけではなく、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて優先して検討することが必要な分野であり、また、持続可能な地域づくりという観点からも、積極的な検討が望まれます。公共施設等の脱炭素化は、このような取組を行う上で地方公共団体が率先して実現できると考えられる分野であり、積極的に検討を進めていくことが重要です。

☝ 建築物への再生可能エネルギー導入を促進している事例

京都府、京都市では建築物への再生可能エネルギー導入の義務化を、港区では再生可能エネルギーの導入を促進している事例があります。

京都市及び京都府では、「2050年脱炭素社会」の実現に向けて、令和2年12月に京都市地球温暖化対策条例、京都府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例を公布しました。

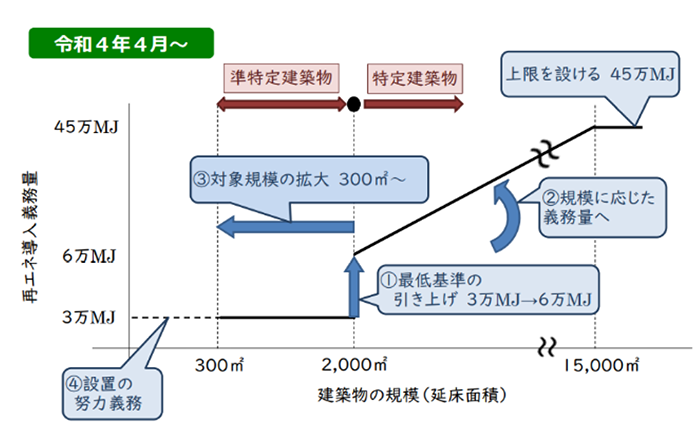

条例により「建築物への再生可能エネルギー設備の導入義務制度」が変更され、対象建築物の拡大や導入基準の強化がなされました。令和4年4月1日から施行されます。特定建築物(2,000m2以上)に係る導入・設置義務量は令和4年3月31日まで3万MJ/年、令和4年4月1日から導入・設置義務量が表2-31のとおり引き上げられます。準特例建築物(300m2以上2,000m2未満)に係る導入・設置義務は、令和4年4月1日より施行されます。京都府条例では、特定建築物及び準特定建築物のみが保管義務の対象となります。京都市内を除く建築物については、小規模建築物は保管義務の対象外です。

表2-31 建築物に関する改正概要

建物規模(新築・増築の延べ床面積) |

特定建築物(2,000m2以上) |

準特定建築物(300m2以上2,000m2未満) |

小規模建築物(10m2以上3,000m2未満) |

|---|---|---|---|

建築主の義務(導入・設置義務量) |

導入・設置義務 |

導入・設置義務 |

努力義務 |

建築士の義務 |

説明義務・説明内容の保管義務 |

||

図2-64 再生可能エネルギーの利用設備の設置基準

出典:京都府・京都市条例に基づく建築物への再生可能エネルギー導入義務制度等に関するオンラインセミナー(主催:京都府・京都市)

<https://www.pref.kyoto.jp/tikyu/news/documents/webinar_20210715_set.pdf>

港区では、港区民間建築物低炭素化促進事業が令和3年4月より「港区建築物低炭素化促進制度」に変更されました。港区環境計画に掲げる区の二酸化炭素削減目標達成のため、区内における建築物に対して、環境配慮の目標の基準を義務化し、より高いレベルへ誘導するための基準を設定することを目的としています。港区内に2,000m2以上含む建築物を新築、増築又は改築する建築主を対象としています。対象建築物について、再生可能エネルギーの利用等による民間建築物の低炭素化等を含めた必要な措置を講じること責務として、区へ「港区建築物低炭素化計画書」を届け出ることを義務付けています。事業者の自発的な取組を促すため、届出義務のない延べ面積300m2以上2,000m2未満の新築、増築又は改築する建築物は、任意での届出を可能とします。

環境配慮の目標基準として、表2-32のとおり満たす必要があります。目標基準を上回る優秀水準を設定し、更なる環境配慮を促しています。

都市開発諸制度活用案件については、省エネルギー基準が高いため、二酸化炭素排出量の削減等に貢献する取組について、緩和措置を講じます。緩和方法については、対象建築物が達成するERRを基本に、緩和項目に該当する一定の取組があった場合に誘導基準を達成したものとみなします。創エネルギー(再生可能エネルギー)の導入が緩和項目の一つに含まれています。

表2-32 建築物のエネルギー使用の合理化に関する措置

制度の対象 |

届出 |

目標基準 |

優秀水準※2 |

環境性能の表示 |

|

|---|---|---|---|---|---|

用途 |

延べ面積等 |

||||

非住宅 |

300m2以上、2,000m2未満 |

任意 |

― |

①事務所等※3 |

任意 |

2,000m2以上、5,000m2未満 |

義務 |

ERR※1 5%以上 |

義務 |

||

5,000m2以上、10,000m2未満 |

義務 |

ERR5%以上 |

|||

10,000m2超 |

義務 |

ERR10%以上 |

|||

|

10,000m2超で |

任意 |

ERR22%以上 |

|||

住居 |

300m2以上、2,000m2未満 |

義務 |

― |

ERR20%以上 |

任意 |

2,000m2以上 |

義務 |

― |

義務 |

||

※1 設備機器の省エネルギー率を表す指標で、基準値からの低減率によりエネルギーの効率性を示し、数値が大きいほど設備の省エネルギー性能が高くなります。

※2 ERRの算定式から非住宅は太陽光発電等の再生可能エネルギー、住宅は再生可能エネルギー等の数値を除きます。

※3 事務所のほか、学校、工場等を含みます。

※4 ホテルのほか、病院、百貨店、飲食店、集会所等を含みます。

出典:港区建築物低炭素化促進制度<https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/kenchikubutsuteitansoka.html>より作成

3) 住民・中小規模の事業者の取組促進

区域の住民・中小規模の事業者に対する取組は様々なものが想定されますが、ここでは、区域の住民・中小規模の事業者に脱炭素化の行動・アクションをとってもらうための取組を挙げます。特に、住民に対しては、衣食住・移動・買い物など日常生活における脱炭素行動とメリットを、再生可能エネルギー電気の購入、住居の断熱性・気密性向上、省エネ家電の導入、ゼロカーボン・ドライブといった切り口で、国が最新の知見を基に整理した「ゼロカーボンアクション」を踏まえつつ、発信することが考えられます。

中小規模の事業者は、大規模事業者と比較して脱炭素化に関わる人材、ノウハウや資金面で課題を抱えている事業者が多くなっています。これらの事業者に対しては、地方公共団体が積極的に情報発信を行い、支援を行うことが望まれます。例えば、建築物に対しては、建物の更新時等に脱炭素化を積極的に検討するよう、ZEB化や屋根置きの自家消費型太陽光発電の導入などについて、普及啓発を実施することが考えられます。

普及啓発のための情報発信に当たっては、資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト35」など、関連省庁が提供する情報サイトや民間事業者のビジネスをうまく活用することが考えられます。また、PPAモデルによる太陽光発電設備等の積極的な導入を促す施策や地域の優良施工事業者を地方公共団体のHP上でリスト化して公表する事例も見られます。他にも、地方公共団体が共同購入者として設備を一括調達する施策の展開も考えられます。

☝ デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じた脱炭素化の促進について

脱炭素化の促進に当たっては、デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性も指摘されています。

令和3年6月に策定されたグリーン成長戦略においては、デジタル化を通じた人・物・金の流れの最適化が進むことなどを通じ、エネルギー需要の効率化・省CO2化につなげていくことが掲げられています。例えば、企業のシステムをクラウド化することによって省エネが達成できることや、テレワーク・オンライン会議によって移動に伴うエネルギーを削減することができることなど、デジタル化による省エネ効果は、あらゆる産業に大きく寄与していくと期待されています。地方公共団体としてあらゆる産業分野におけるDXを促進していくことは、地域の脱炭素化を促進していくことにも寄与すると考えることができます。

35資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」

<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html#general-section>

2-4-4.対策・施策の実施に関する目標

地球温暖化対策推進法を踏まえ、都道府県及び指定都市等においては温室効果ガスの排出量の削減等を行うための施策の実施に関する目標(第21条第3項第1号から第4号に掲げられた事項に関するもの)を定めること、市町村は施策の実施に関する目標を定めるよう努めることとされています。また、地球温暖化対策計画においては、温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策の評価方法に関しては、同計画において講ずることとしている温室効果ガスの排出の削減等に関する各種対策について、対策ごとに評価の対象とする指標を定めることとし、本評価時には、当該指標に基づいて評価することを徹底していくこととしています。したがって、区域施策編を策定する場合は、施策の実施に関する目標として「対策・施策の目標・指標」を掲げることが望ましいです。

個別の対策が効果を上げるためには、政府の施策だけでなく、その対策に関わる各主体が積極的な取組を行うことが不可欠であり、そうした取組を促していく観点から、本計画に掲げた対策ごとに関連する主体の取組の状況について可能な限り定量的に把握するとしています。

加えて、国民の努力の評価方法に関しては、ライフスタイルやワークスタイルの変革を含めた国民一人一人や各主体の温室効果ガス排出削減の努力は、地球温暖化対策効果を発現させるための原動力であるとしています。

各主体の努力による排出削減効果のうち、省エネルギー機器の普及等定量的な評価が可能なものについてのみ、「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック36」等を踏まえ、適切な対策評価指標等を活用しつつ推進状況を点検することとしています。

一方、国民運動・普及啓発・教育活動を通じた国民のライフスタイル・ワークスタイルの変革等人間の行動や物の使い方に関する取組については、継続性・連続性を確保しつつ、アンケート調査等の活用を通じ、地球温暖化対策の重要性や国民一人一人や各主体の取組に関する理解度や実践度の把握等により関連施策の定量的な評価を実施し、PDCAサイクルによる施策の強化につなげることとしています。

区域施策編においても、掲げられる個々の対策・施策について、温室効果ガスの削減効果を定量的に評価することは、必ずしも容易ではありません。そのため、個々の対策・施策について、温室効果ガス排出削減量が把握しづらい場合には、代わりに、定量的に評価することが可能な施策の実施に関する目標(再生可能エネルギー設備導入補助による発電設備容量など)を設けることで、地方公共団体としての取組状況を明確なものとし、定期的な評価・改善に活用すべきです。

さらに、対策・施策の目標の検討に当たっては、なるべく野心的な目標を設定し、進捗管理の際に目標と実績を比較・検証し、その結果から得られた知見に基づき次年度の施策・予算に反映することが重要です。

36詳細については、環境省HPを参照してください。地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<初版>

<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbsyohan.html>

(1) 対策・施策についての全体的な検討方法

一般的に取得可能な統計情報や先進的な地方公共団体における目標の進捗管理方法等を整理し、地方公共団体において比較的容易に活用できる実施方法を表2-33に示します。公共交通機関や循環型社会に関する取組など、他の政策分野の計画に位置付けられていることが想定される施策の目標については、それらの目標を引用するなど、柔軟な対応をすることが望ましいです。なお、区域施策として総量削減目標を設定する際には、対策・施策ごとの削減量(指標)が地球温暖化対策計画に示されており、参考として用いることが可能です。(施策の例として、5.付録の「5-2.地方公共団体が実施することが期待される施策例」を参考にしてください。)

表2-33 対策・施策についての全体的な検討方針

項目 |

検討方針 |

|---|---|

対策・施策の目標 |

・なるべく野心的な目標を設定 ・進捗管理の際に目標と実績を比較・検証し、その結果から得られた知見に基づき次年度の施策の実施・予算等に反映 |

目標設定・進捗管理の実施方法 |

・一般的に取得可能な統計情報の整理・活用 ・先進的な地方公共団体における目標設定や進捗管理方法を参考に検討 |

他の政策分野の施策目標 |

・他の政策分野の計画に位置付けられていることが想定される施策の目標については、それらの目標を引用し柔軟に対応(例:公共交通機関や、循環型社会に関する取組など) |

総量削減目標 |

・地球温暖化対策計画を踏まえた、具体的な対策・施策による削減効果の積上げに関する情報を参考に検討 |

(2) 施策の実施に関する目標設定の例

施策の実施に関する目標設定の例として、一部の地方公共団体が実行計画で掲げている対策・施策に関する目標について、京都市(表2-34)、長野県(表2-35)、岐阜県(表2-36)を例に紹介します。地方公共団体によって分野ごとに設定している目標が異なるため、自らの地方公共団体で目標設定する際に参考にしてください。ただし、紹介した内容以外にも、より望ましい適切な指標があることに留意が必要です。

また、目標設定に当たっては、地球温暖化対策推進法第21条第3項に掲げられた4つのカテゴリーの施策に応じた目標設定がされているかの確認も必要です(カテゴリーごとの施策内容については、「2-4-2.温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策の立案」を参照してください。)。

それぞれの対策・施策に応じて、定量的な目標を設定することが望ましいです。例えば、家庭部門での高効率家電の普及に関する施策の実施に関する目標として実際の普及率を目標とすること、運輸部門でのEV・FCVの普及施策の実施に関する目標としてEV・FCVの普及率を目標とすること等が該当します。

一方で、取組状況を定量化することが困難な内容については、定性的な目標設定を行うことも可能です。例えば、住民の行動様式の変化状況等は脱炭素社会を目指す上で重要な目標ですが、具体的な指標として表現するのは困難な場合が多いため、目標設定時点では理想的な行動様式等について定性的に設定しておくこと等が想定されます。(定性的な情報についても、住民アンケートなどを活用することにより、定量的な情報として把握することも可能です。)

その他、一部地方公共団体の目標設定事例のように、それぞれの対策・施策によって、結果として生じる現象・効果を表す指標を活用していくことも考えられます。例えば、業務部門における床面積当たりエネルギー消費量は、各事業者における省エネ等の取組の結果として生じる現象・効果を目標として設定している事例の一つだといえます。

また、いきなり全ての対策・施策について定量的な目標設定を行うことが困難な場合でも、区域内で推進していくことによって特に高い効果が期待できる分野、対策・施策について、個別に目標設定をしていくことも考えられます。

表2-34 施策の実施に関する目標の事例:京都市

(削減見込量:万t-CO2)

部門 |

対策 |

削減 |

2030年度の取組のレベル,考え方等 |

|

|---|---|---|---|---|

家庭 |

省エネ |

高効率家電・機器の普及 |

24 |

・LED 照明の普及:100%(現状 40%程度) ・高効率家電の普及:75%(現状 20~30%) ・冷蔵庫,エアコン効率 約 2 割改善等 |

高効率家電・機器の普及 |

4 |

・新築で ZEH が標準に(現状 10%程度) ・住宅の省エネ基準達成率:27%(現状 10%程度) |

||

その他家庭の省エネ取組 |

5 |

・上記以外の省エネ行動による効果 |

||

再生可能エネルギー |

太陽光発電設備の普及 |

1 |

・太陽光発電設備導入量:住宅用約 15,000 件増 |

|

再生可能エネルギー電気の選択促進 |

7 |

・再生可能エネルギー100%電気の契約割合:10%程度(現状ほぼ 0%) |

||

電力会社による再生可能エネルギー供給の促進 |

11 |

・電力会社が供給する電力の再生可能エネルギー割合:25%(現状約 15%) |

||

産業 |

省エネ |

大規模排出事業者(特定事業者)の省エネ取組 |

5 |

・年率 1.0%以上の排出削減 |

特定事業者以外の省エネ取組 |

5 |

・上記以外の省エネの取組の効果 |

||

再生可能エネルギー |

太陽光発電設備の普及,再生可能エネルギー電気の選択促進 |

4 |

・太陽光発電設備導入量:約 30MW 増 ・再生可能エネルギー100%電気の契約割合:10%程度(現状ほぼ 0%) |

|

電力会社による再生可能エネルギー供給の促進 |

3 |

・電力会社が供給する電力の再生可能エネルギー割合:25%(現状約 15%) |

||

業務 |

省エネ |

大規模排出事業者(特定事業者)の省エネ取組 |

12 |

・年率 1.5%以上の排出削減 |

特定事業者以外の省エネ取組 |

12 |

・上記以外の省エネの取組の効果 |

||

オフィス等の省エネ性能の向上 |

2 |

・オフィス等の建築物の省エネ基準達成率:59%(現状約 30%) |

||

再生可能エネルギー |

太陽光発電設備の普及,再生可能エネルギー電気の選択促進 |

8 |

・電力会社による再生可能エネルギー供給の促進 ・再生可能エネルギー100%電気の契約割合:10%程度(現状ほぼ 0%) |

|

電力会社による再生可能エネルギー供給の促進 |

15 |

・再生可能エネルギー100%電気の契約割合:10%程度(現状ほぼ 0%) |

||

運輸 |

省エネ |

公共交通の利用促進 |

10 |

・非自動車分担率の引上げ |

次世代自動車の普及等による燃費改善 |

18 |

・次世代自動車普及率(ストックベース):50%(現状 19%) |

||

運輸・運送事業者における省エネ取組 |

3 |

・年率 0.5%以上の排出削減 |

||

再生可能エネルギー |

太陽光発電設備の普及,再生可能エネルギー電気の選択促進 |

1 |

・再生可能エネルギー100%電気の契約割合:10%程度(現状ほぼ 0%) |

|

電力会社による再生可能エネルギー供給の促進 |

3 |

・電力会社が供給する電力の再生可能エネルギー割合:25%(現状約 15%) |

||

その他 |

廃棄物部門 |

ごみの焼却量の削減 |

4 |

・ごみ(主にプラスチック)焼却量の削減 |

その他部門 |

代替フロン等の削減 |

10 |

・フロン排出抑制法等に基づく機器適正管理の徹底 |

|

吸収量部門 |

森林等による吸収量の増 |

2 |

・森林整備,緑地整備(街路樹・都市公園等) ・環境保全型農業推進 |

|

出典:京都市「京都市地球温暖化対策計画<2021-2030>計画本編」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000324/324690/keikaku2021-2030.pdf>

表2-35 施策の実施に関する目標の事例:長野県

分野 |

2030年目標 |

2050年目標 |

|---|---|---|

交通(自動車) |

・未設置区間ゼロ、電池切れゼロの充電インフラを整備 |

・自動車は全てEV・FCV、歩いて楽しめるまち(車走行距離の縮減) |

建物 |

・全ての新築建築物のZEH・ZEB化を実現 |

・新築住宅は高断熱・高気密化(パッシブハウス相当) ・既存住宅は省エネ基準を上回る性能へリフォーム ・業務用ビルをZEB化 |

産業 |

・エネルギー消費量を年2%削減 ・再エネ導入でESG投資を呼び込む ・イノベーションを生む新技術を創出 |

・大企業は自らゼロカーボンを達成 ・中小企業を含め、サプライチェーンで選ばれ続ける企業に |

再エネ |

・住宅太陽光と小水力発電を徹底普及 ・エネルギー自立地域10カ所以上 |

・再エネ生産量を3倍以上に拡大、エネルギー自立地域を確立 |

吸収・適応 |

・森林資源を健全に維持しCO2吸収量を増加 ・まちなかや建物の緑を拡大 |

・恵まれた自然環境を「山」、「里」、「まち」で最大限に活かす |

学び |

・日頃から環境のためになることを実践している割合 100% |

・誰もが気候変動の影響を理解し、脱炭素型ライフスタイルへ転換 |

出典:長野県「長野県ゼロカーボン戦略【計画本体】」

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/keikaku/zerocarbon/index.html>

表2-36 施策の実施に関する目標の事例:岐阜県

分野 |

進捗管理目標名 |

目標値(2030年度) |

|---|---|---|

産業 |

・製造業の付加価値額※1当たりエネルギー消費量 |

・25,326MJ/百万円 |

・産業部門のエネルギー消費量当たりの温室効果ガス排出量 |

・69,833t-CO2/PJ |

|

業務 |

・床面積当たりエネルギー消費量 |

・800MJ/㎡ |

・業務部門のエネルギー消費量当たりの温室効果ガス排出量 |

・67,348t-CO2/PJ |

|

家庭 |

・家庭1世帯当たりエネルギー消費量 |

・29,153MJ/世帯 |

・家庭部門のエネルギー消費量当たりの温室効果ガス排出量 |

・66,555t-CO2/PJ |

|

運輸 |

・自動車1台当たりガソリン販売量 |

・400L/台 |

・自動車1台当たり化石燃料消費量 |

・22,100MJ/台 |

|

・運輸部門のエネルギー消費量当たりの温室効果ガス排出量 |

・56,620t-CO2/PJ |

|

その他 |

・再エネ電力比率※2 |

・52.9% |

・産業廃棄物排出量 |

・367.7万t |

|

・1人1日あたりの生活系ごみ排出量 |

・595 g/人/日 |

|

森林吸収量 |

・間伐実施面積 |

・9,800 ha |

※1付加価値額とは事業所の生産活動において新たに付け加えられた価値のことです。工業統計調査により付加価値額の算式が示されています。

※2最終エネルギー消費量に対する再生可能エネルギー(太陽光発電、バイオマス利用、小水力発電、地熱発電・地中熱利用、風力発電)創出量の割合をいいます。

出典:岐阜県「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画~「脱炭素社会ぎふ」の実現に向けて~」

<https://www.pref.gifu.lg.jp/page/3646.html>

(3) 再生可能エネルギー導入目標の設定の基本的な考え方

1) 対象とするエネルギーの種類と数量の単位

① 再エネの種類

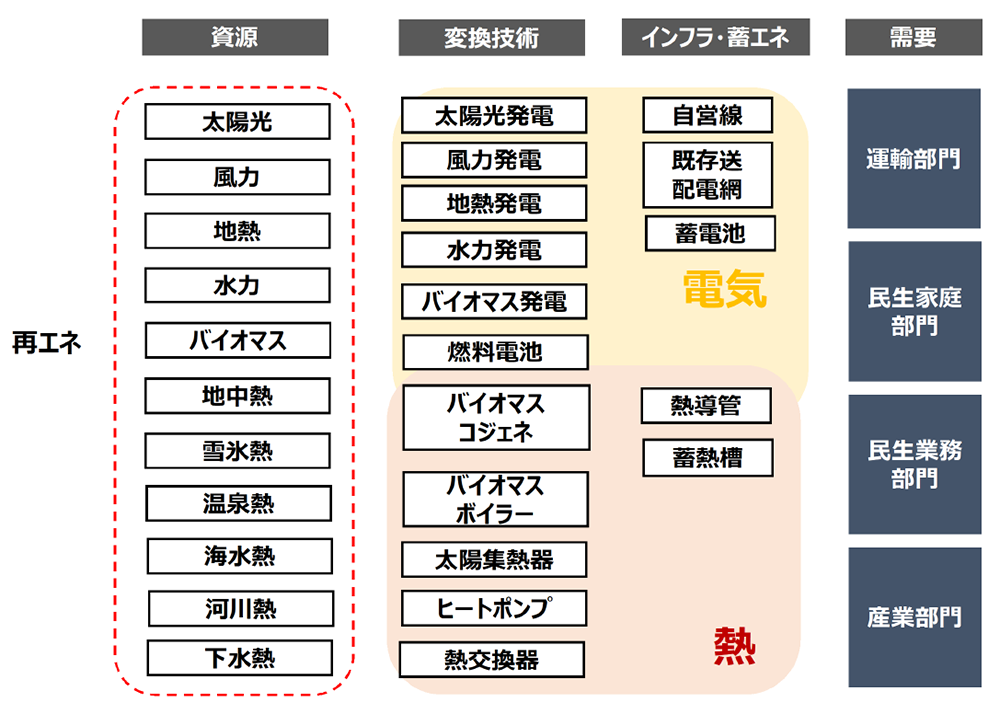

生産した再エネを利用に結び付ける観点から、再エネ設備により供給するエネルギーを「電気」と「熱」に区分して目標設定を検討することが考えられます。

また、電気・熱に変換する以前の段階として、バイオマス等の「燃料」を目標設定の対象とする場合もあり得ると考えられます。

図2-65 再エネの種類と変換技術

出典:経済産業省資源エネルギー庁、総合資源エネルギー調査会、

長期エネルギー需給見通し小委員会(第6回会合)資料1を参考に作成

再エネ電気・熱は、それぞれ、太陽光、風力等のエネルギー源に由来します。地域に賦存し、そのうち利用可能性が高い再エネ量(以下「再エネポテンシャル」という。)には、エネルギー源の種類ごとに、地域の自然的社会経済的条件に応じた限界や制約があるため、エネルギー源の種類に着目することも重要です。

地球温暖化対策計画では、「再エネ発電」の電源は、太陽光発電、風力発電、地熱発電、水力発電37、バイオマス発電が対象です。また、「再エネ熱等」としては、「地域性の高いエネルギーである再エネ熱(太陽熱、地中熱、雪氷熱、温泉熱、海水熱、河川熱、下水熱等)を中心として、下水汚泥・廃材・未利用材等によるバイオマス熱等の利用や、廃棄物処理に伴う廃熱等の未利用熱の利用を、経済性や地域の特性に応じて進めていくとともに、運輸部門における燃料となっている石油製品を一部代替することが可能なバイオ燃料、水素を始めとする脱炭素燃料等の利用も重要である。」と示されています。

② 再エネの数量を表す一般的な単位

前述のとおり、「電気」と「熱」及びその合計が対象として考えられるほか、燃料(バイオマス等)を含めて構成することも考えられます。

一般的な単位としては、下記のとおりです。

(電気について)

- 再エネの発電量kWh(自治体の規模によってMWhやGWh等で表記されることもあります)又はJ38(自治体の規模によってGJやTJ等で表記することもあります)

- 再エネ設備容量kW(自治体の規模によってMWやGW等で表記することもあります)

(熱について)

- エネルギーの量J(自治体の規模によってGJやTJ等で表記することもあります)

37 2022年の固定価格買取制度において、「中小水力」は5,000kW以上30,000kW未満、1,000kW以上5,000kW未満、200kW以上1,000kW未満、200kW未満の四つの区分に分かれています。

38電力をTJで示す場合、一次エネルギー換算係数と二次エネルギー換算係数(発電や送電によるロスを考慮しない係数))のいずれを使用しているかで値が異なるため、注意が必要です。

2) 再エネ導入目標の設定に当たっての地域間連携の考え方

再エネポテンシャルには地域差があるため、地域間連携について検討することが重要です。地域内の再エネポテンシャルとエネルギー消費量のバランスを把握した上で、周辺の地方公共団体等と連携して再エネ導入目標を設定することが考えられます。

大都市、工業都市のようなエネルギー消費量が区域内の再エネポテンシャルを上回る区域では、区域外からの再エネの調達を行うという考え方を示した上で、そのような取組に関する目標を別途設定することが考えられます。その場合においても、可能な限り区域内で再エネの導入を促進することが望ましいといえます。

中山間地域のような再エネポテンシャルが区域のエネルギー消費量を上回っている区域では、区域内のエネルギー消費量を再エネで賄うと仮定を置いた場合、必要となる再エネの導入量を目指すだけでなく、余剰生産可能量についても検討した上で、外部への供給を見据え、地域のポテンシャルを最大限活用した再エネ生産目標を設定することが我が国における脱炭素社会の実現の観点からも重要であると考えられます。余剰生産により、地域間連携による各地方公共団体の地域特性を活かした取組を推進することができます。また、区域内の再エネ導入事業から得られた収益を、基金化等を通じて再エネ・省エネ事業等に用いることで、外部からのエネルギーの購入に伴う域外への資金流出を削減するとともに、地域の脱炭素化を加速化させることも期待されます。地域間連携で目標を設定する際は、関係する地方公共団体が、再エネの立地地域の合意形成や地域との共生、系統制約などの広域的な観点にも十分配慮していく必要があります。

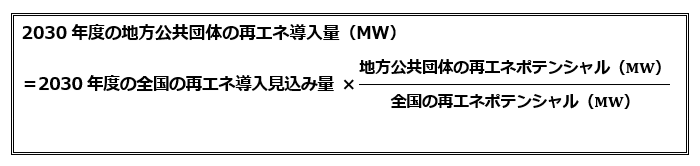

なお、導入量の目安として、エネルギー基本計画39で示される2030年度の再エネ導入見込量を再エネポテンシャルで按分して算出することが考えられます。

一方で、地方公共団体の再エネ導入目標は区域の自然的社会的条件に応じて設定するものであるため、エネルギー基本計画における目標との整合は必ずしも求めていません。地方公共団体と国の目標の関係性として、地方公共団体ごとの目標の合計が国の目標と一致しなければならないという性質のものではありません。

39資源エネルギー庁「エネルギー基本計画」(令和3年10月)

<https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf>

図2-66 再エネ導入目標の設定に当たっての地域間連携の検討イメージ

3) 目標設定の基本的な考え方

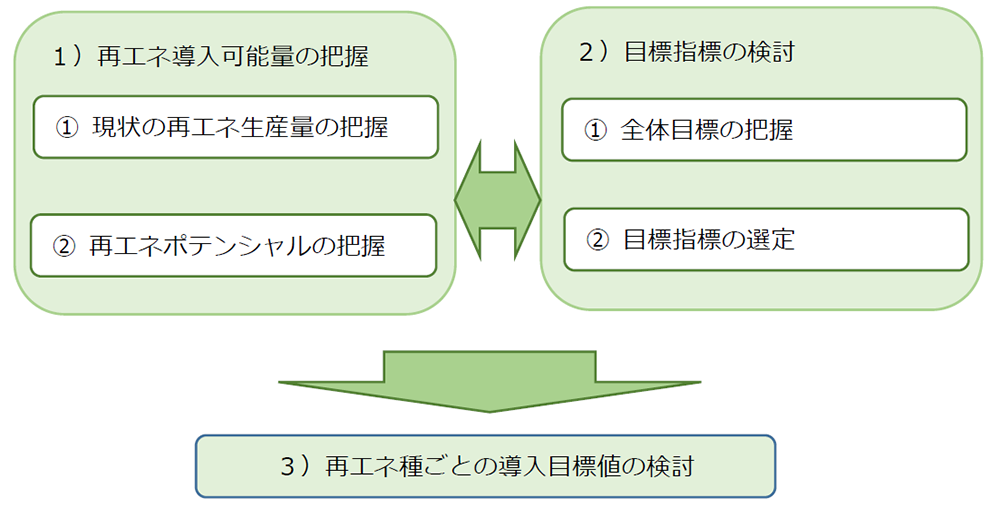

再エネ導入量の目標設定のフローイメージを図2-67に示します。

図2-67 再エネ導入量の目標設定フローイメージ

図に示した再エネ導入量の目標設定に関わる各検討項目については以下のとおりです。

具体的な設定手法については、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)に記載します。

① 再エネ導入可能量の把握

地域内における現状の再エネ生産量と再エネポテンシャルから、再エネ導入可能量を把握します。

図2-68 再エネ導入可能量の算定式

i. 現状の再エネ生産量の把握

導入目標値の基準となる現状の生産量(設備容量、供給量)や推移をエネルギー種別ごとに把握します。

再エネ導入目標を設定するためには、まず自区域内の現状の再エネ生産量を把握する必要があります。そのような場合に、固定価格買取制度(FIT)で認定された設備導入量の公表情報(導入件数、設備容量)を活用することが考えられます。FITに基づかない発電設備の導入量は、大規模な発電事業者等については、アンケートや問合せなどにより個別に情報収集を行うことも可能です。また、経済産業省のホームページで公表されている市町村別逆潮流量データを活用する方法が考えられます(自家消費量については含まれないことに留意が必要です)。

ii. 再エネポテンシャル把握

区域内における再エネポテンシャル(設備容量、供給量)をエネルギー種別ごとに把握します。ポテンシャルについては、様々な制約要因(土地利用、法規制、系統制約、利用技術、経済性等)の考慮の仕方によって算定結果は異なります。

区域内の再エネポテンシャルを把握するために利用できる既存データベース・算定手法等については、表2-37にまとめています。

表2-37 再エネポテンシャル把握に利用できる情報

No. |

既存データベース・算定手法等 |

対象としている再エネ種別 |

|---|---|---|

1 |

再生可能エネルギー情報提供システム |

太陽光発電(建物系) |

太陽光発電(土地系) |

||

風力発電(陸上) |

||

風力発電(洋上) |

||

中小水力発電(河川部、農業用水路) |

||

地熱発電 |

||

太陽熱利用 |

||

地中熱利用 |

||

2 |

都道府県・市町村バイオマス活用推進計画作成の手引き 【農林水産省】 |

バイオマス(発電・熱利用) |

3 |

バイオマスタウン構想分析DB |

バイオマス(発電・熱利用) |

4 |

バイオマス産業都市構想作成の手引き |

バイオマス(発電・熱利用) |

5 |

地方公共団体の活用推進計画、産業都市構想 |

バイオマス(発電・熱利用) |

6 |

廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル |

バイオマス(発電・熱利用) |

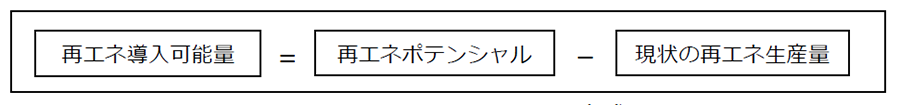

☝ 再生可能エネルギー情報提供システム「REPOS(リーポス)」について

環境省は、デジタルで誰でも再エネポテンシャル情報を把握・利活用できるよう、「再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS:Renewable Energy Potential System)」を開設しています。

全国・地域別のポテンシャル(太陽光、風力、中小水力、地熱、地中熱、太陽熱)に加えて、導入に当たって配慮すべき地域情報・環境情報(景観、鳥獣保護区域、国立公園等)やハザードマップも連携して表示することができます。

ただし、正確な区域等については、行政機関(地方環境事務所等や都道府県の担当部署)等にご確認ください。

図2-69 REPOSの特徴

また、REPOSでは地域脱炭素化促進支援メニューとして、地方公共団体実行計画や再エネ関連計画等を策定する際に参考となる情報や有用なツール(促進区域検討支援ツール、再エネ目標設定支援ツール、自治体再エネ情報カルテ)を提供しています。

出典:環境省「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)]」

<https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/>

② 目標指標の検討

目標設定に当たり、地域における温室効果ガス排出削減目標や地域間連携を踏まえた再エネ導入方針から全体目標と指標の選定を行います。

i. 全体目標の把握

区域の温室効果ガス排出削減の目標や再エネ導入推進に向けた方針等を把握して全体目標を設定します。全体目標は総量削減目標達成に必要な再エネ導入量や、エネルギー基本計画40で目標とされている2030年の電源構成を参考に設定することなどが考えられます。

なお、区域の温室効果ガス排出量は、当該区域のエネルギー消費量等に基づいて算出されることが基本的な考え方です。そのため、温室効果ガス削減量を目標指標とする場合は、区域において当該再エネが利用されている等の場合を除き、区域の温室効果ガス削減量と直接結び付けることができないことに留意が必要です。

一方、地域経済への貢献や、我が国全体(あるいは他の地域)のカーボンニュートラル実現への貢献といった観点から、再エネの導入目標や導入量そのものを評価することも非常に重要であり、「区域のエネルギー消費量の●倍に相当する再エネを導入する」といった目標の立て方も有用です。

ii. 目標指標の選定

再エネ導入目標の進捗を測る指標を選定します。基本的には、各地方公共団体の再エネポテンシャルを最大限活用する観点から、再エネ設備容量(kW等)を設定することが望ましいと考えられます。また、再エネ設備導入による効果の示し方という観点から指標を設定することも可能であり、地域の状況に応じて柔軟に選択することが考えられます。

表2-38 目標指標の例

指標 |

単位 |

考え方 |

|---|---|---|

再エネ設備容量 |

kW、GJ/h |

再エネの発電や熱供給を行う設備容量を指標とする。 |

再エネ生産量 |

kWh、GJ |

再エネの発電や熱供給を行う設備から生産されるエネルギー量の大きさを指標とする。 |

温室効果ガス削減量 |

t-CO2 |

再エネ設備導入により削減された温室効果ガス削減量を指標とする。 |

再エネ比率 |

% |

再エネの発電や熱供給を行う設備から生産されるエネルギー量について、地方公共団体内のエネルギー消費量に対する比率や区域内の再エネ自給率等を指標とする。 |

40資源エネルギー庁「エネルギー基本計画」(令和3年10月) <https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf>

③ 再エネ導入量の目標値設定

区域内での協議を経て具体的な再エネ導入の目標値を設定します。また、設定に当たり、基準年度は目標計画策定時における直近の年度や国・県等が計画する基準年度に合わせることが考えられます。さらに目標年度は、区域全体の削減目標と同様、長期的な目標と中期的な目標それぞれについて検討することが期待されます。

その場合、中期的には適地や系統確保などを踏まえた事業の蓋然性が高いものをベースに設定することも考えられる一方、⻑期⽬標であるほど、足下の系統整備状況等の諸条件のみにこだわらず、ポテンシャルの最⼤限活⽤を重視して⽬標設定することが期待されます。

なお、再エネ導入目標はエネルギー種別ごとに設定することが望ましいですが、全ての再エネ種別について設定が困難な場合は、区域で有望とされる再エネ種別に絞って設定することも考えられます。

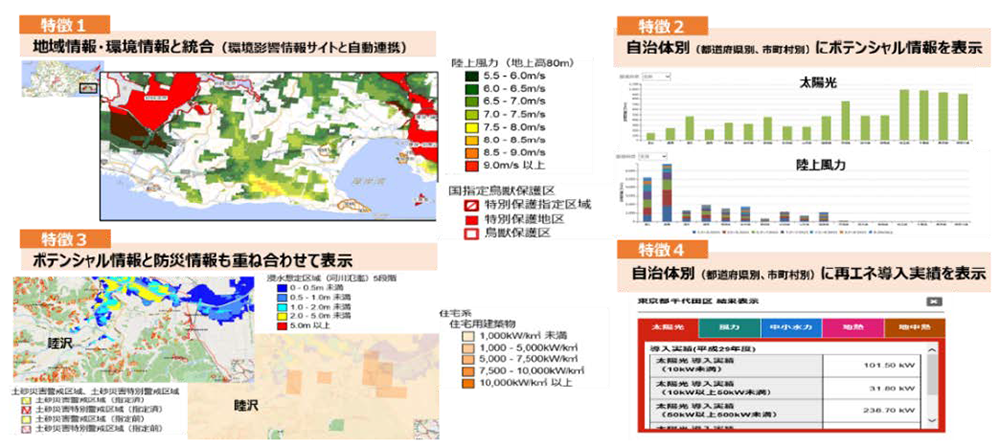

地域資源である再エネを活用して地域経済への貢献や地域課題の解決促進に資する形で脱炭素化を図るためには、地域の環境保全と地域貢献等の地域経済・社会への配慮がなされた再エネ導入事業が進められることが重要となります。特に、区域内の主体が出資等の形で主導的に再エネ導入事業を進めることは、事業の経済的利益における区域への配分を最大化しつつ、区域の環境保全等の観点から望ましい配慮を事業内容へ反映させていくことがより実現しやすくなると考えられます。このような観点から、2022年4月に施行された改正地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業に関する制度を活用することが考えられます。地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項(促進区域等)の検討に当たっては、区域の再エネ導入目標を踏まえて検討することが望まれます。

都道府県においては、区域のポテンシャルの最大限の活用等を踏まえつつ、再エネの導入目標を検討した際には、それらが導入されていくのは主には個別の市町村におけるエリアであることから、自らの目標を達成するという観点からも、市町村に対し、再エネの導入に関する積極的な情報提供や必要な助言を行い、市町村における取組を促進することが期待されます。都道府県の中期的な目標設定に当たっては、電源や系統に関する公開・開示情報も活用しつつ、系統の状況も踏まえた最適な導入エリアや導入モデルを併せて検討することが期待されます。これにより、管下の市町村の中期的な目標設定や促進区域設定、地域脱炭素化促進事業の案件形成の効率的かつ効果的な実施にもつながると考えられます。

なお、地域経済循環分析ツール(詳細は「2-1-4.(1) 地域循環共生圏の実現」の「【コラム】地域経済循環分析ツールについて」を参照してください。)を活用することで、再エネ導入による経済波及効果のシミュレーション等が可能となります。

また、再エネ導入量の目標値として、「区域内において、現在導入している設備容量の○○倍の再エネを導入する」といった目標の立て方も考えられます。

☝ 地域脱炭素化促進事業制度について

2022年4月に改正地球温暖化対策推進法が施行され、地域脱炭素化促進事業制度が創設されました。

この制度は、円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地域のメリットにもつながる、地域と共生する再エネ事業(地域脱炭素化促進事業)の導入を促進するもので、市町村は、国や都道府県が定める環境保全に係る基準に基づき促進区域等を設定し、地域と共生する再エネ事業の導入を促進します。詳細は、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)を参照してください。

促進区域で地域脱炭素化促進事業を行う事業者は、市町村から事業計画の認定を受けることで、温泉法・森林法・農地法・自然公園法・河川法・廃棄物処理法の許可等の手続きをワンストップで受けられ、手続きの円滑化と効率化を図ることができるなどといったメリットがあります。

地域脱炭素化促進事業制度を活用することにより、再エネ導入を円滑に進めることができるため、自治体で設定した促進区域、あるいは今後促進区域に設定することも踏まえて再エネ導入目標を設定することが考えられます。

図2-70 促進区域設定の考え方

出典:環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第2版)より引用

<https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/sokushin_handbook_202206.pdf>

☝ 再生可能エネルギー導入量の評価事例

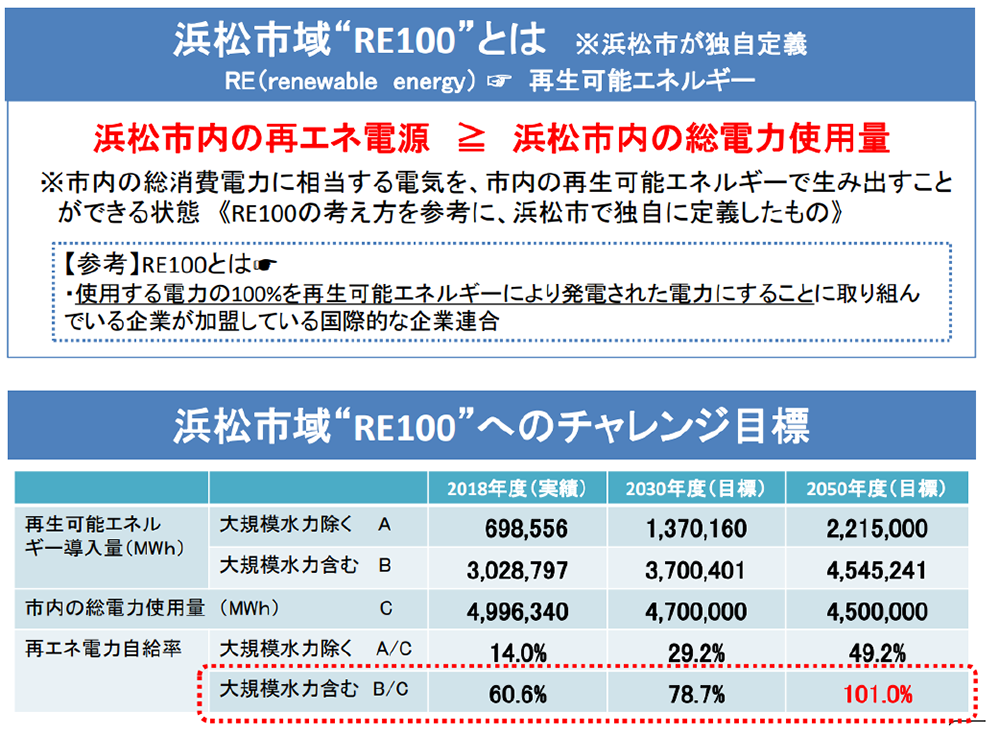

再エネの目標設定の事例として、浜松市は令和2年4月に策定した「浜松市エネルギービジョン」において、市内の総消費電力に相当する電気を、市内の再エネで生み出すことができる状態を「浜松市域“RE100”」として独自に定義し、当該目標の達成を目指すこととしています。

図2-71 浜松市の目標設定の概要

出典:浜松市「浜松市エネルギービジョン」

<https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/13411/energyvisionkaiteibanhonpen.pdf>

「「浜松市域“RE100”」表明について(令和2年3月)」

<https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/new_ene/index.html#RE100>

(4) 温室効果ガス削減目標・再生可能エネルギーの導入目標と地域脱炭素化促進事業との関係

地球温暖化対策推進法により、地域脱炭素化促進事業として地域内で再生可能エネルギー等を利用した地域脱炭素化促進施設の整備等を進めていくことが求められていることから、表2-39のとおり、区域の温室効果ガス削減目標や再生可能エネルギーの目標だけでなく、地方公共団体が設定した促進区域内に整備されていく地域脱炭素化促進事業に関する目標等についても、併せて設定されていくこととなります。

また、再エネ目標を設定する際には、可能な限り広域的に再エネポテンシャルを把握することが重要であり、地域脱炭素化促進事業の推進といった観点からは、促進区域の候補となり得るエリアにおけるポテンシャルを踏まえながら、目標設定をすることが重要です。

表2-39 区域の温室効果ガス削減目標・再生可能エネルギーの導入目標と促進区域の関係

|

中期的な視点 |

長期的な視点 |

|---|---|---|

区域全体の削減目標 |

(国:2030年度46%。50%の高みを目指す) ・個別の対策・施策の積み上げによる目標 ・長期の削減目標を踏まえた検討が必要 |

(国:2050年カーボンニュートラル) ・目指すべき将来像としての目標 ・区域の将来のビジョン・絵姿と合わせた検討が必要 |

施策の実施に関する目標のうち再生可能エネルギーの導入目標(導入容量目標)(kW) |

・地域のポテンシャルを踏まえつつ、区域全体の中期目標の達成のために必要な、個別の対策・施策の積み上げによる再生可能エネルギーの導入量 |

・地域の再生可能エネルギーポテンシャルを最大限活用することを念頭に設定される目標(対策・施策の積み上げによる目標ではない) ・区域の将来ビジョン・絵姿を踏まえつつ、再生可能エネルギー導入による経済効果、他地域への貢献等を合わせて検討することが重要 |

促進区域(地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(※)) |

・中期的な再生可能エネルギーの導入目標を達成するための施策(事業)を実施する区域 ・右記の広域ゾーニングを踏まえ、社会的制約等が少ない等のエリアが短期的には事業の実施可能性が高いと考えられる。 |

・長期的な区域全体の削減目標・将来ビジョン、再生可能エネルギーの導入目標を踏まえつつ、区域における広域ゾーニングを行うことによって導出される区域 |

地域脱炭素化促進事業の目標 |

・促進区域と一体的に検討がなされる、中期的な再生可能エネルギーの導入目標を達成するための施策の一つである地域脱炭素化促進事業の目標(事業件数、導入容量、地域経済効果等) |

・促進区域と一体的に検討がなされる、長期的な再生可能エネルギーの導入目標を達成するための施策の一つである地域脱炭素化促進事業の目標(導入容量、地域経済効果等) |

※地域脱炭素化促進事業に関する考え方は地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)を参照。

☝ 地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰(資源エネルギー庁)

資源エネルギー庁は2021年度より、地域と共生した再生可能エネルギー事業の普及・促進を図ることを目的として、地域における再生可能エネルギーの導入に取り組む優良事業に「地域共生マーク」を付与・顕彰する「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰」を実施しています。地域共生再生可能エネルギーの3要件として「地域社会の産業基盤の構築」「災害時の安定供給の確保」「長期的な事業実行計画」を定めており、その他の審査項目等も加味して総合的に採択可否が判断されるように設計されています。

表2-40 事業の審査項目

| 審査項目 | 概要 | ||

|---|---|---|---|

必須要件 |

地域共生再生可能エネルギー3要件 |

地域社会の産業基盤の構築 |

・地域での雇用又は調達、関連産業の創出又は発展等の経済的貢献があるか ・事業収益の地域還元、地域インフラ整備又は環境整備の促進、公共サービスの充実化、人材育成又は教育への寄与、環境意識の醸成、まちづくり推進、文化芸能の育成等の社会的貢献があるか |

災害時の地域レジリエンスへの貢献 |

・災害時に地域への電力供給又は熱供給ができるか ・防災計画等において地域と連携しているか ・更なるレジリエンス向上のための工夫を講じているか |

||

長期的な事業実行計画 |

・長期的な事業継続の方針を設定し、それを見据えた取組を実施しているか ・FIT売電を行っている事業については、FIT後の稼働継続の方針を設定し、それを見据えた取組を実施しているか |

||

最低限の要件 |

安全性 |

・関係法令、各種ガイドライン等に則った十分な安全対策を実施しているか ・更なる安全性確保のための工夫を講じているか |

|

住民理解 |

・十分な住民理解を得ているか ・住民説明会の開催、又は住民との交流機会の設置など、住民理解を得るための工夫を講じているか |

||

加点 |

その他 |

事業性 |

・十分な事業性が認められるか ・主要な事業環境(リソースの調達、主商材の販売、又は事業収益と関連の強い物価等)の今後の見通しは明るいか |

モデル性 |

・地域のゼロカーボン化推進に貢献する事業であるか ・他の地域への横展開が可能なポイントがあるか |

||

新規性 |

・既存の事例と比較して、先行した点、又は独創的な点があるか(事業スキーム、地域との連携の在り方等) ・革新的な新技術等を利用しているか |

||

出典:資源エネルギー庁「地域共生型再生可能エネルギー事業(地域共生再生可能エネルギー顕彰)」

<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/saiene_kensho/>

「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰(地域共生再生可能エネルギー顕彰)審査要綱」

(5) 施策の実施に関する目標として掲げる項目例

施策ごとの実施に関する目標として考えられる内容を表2-41に示します。

また、これまで地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定したことがない地方公共団体においてはデータ取得が課題となる可能性があることから、統計データ等を活用することでデータ取得が可能となる代表的な項目を表2-42に示します(データの取得方法については、「5.付録」表5-7を参照ください)。これらを参考に、施策の実施に関する目標として掲げる項目を検討してください。具体的な項目の例として、「2-4-4.(2) 施策の実施に関する目標設定の例」に記載のとおり、高効率家電の普及率やEV・FCVの普及率等が考えられますが、これらの把握が難しい場合には、補助金の交付件数などを項目として設定することが考えられます。

表2-41 施策の実施に関する目標として掲げる項目例

部門 |

施策例 |

目標として掲げる項目例 |

|---|---|---|

産業・業務その他部門 |

事業者計画書制度の活用 |

大規模排出事業者の温室効果ガス排出量 |

公共施設における脱炭素電力の選択 |

公共施設全体の電力排出係数 |

|

企業の省エネ取組への技術支援・認証等 |

環境マネジメントシステム登録事業者数 |

|

環境保全活動(省エネ行動)表彰制度 |

表彰制度応募団体数 |

|

エネルギーマネジメントシステムの普及促進 |

BEMS、FEMS等普及率 |

|

省エネ診断 |

省エネ診断実施件数 |

|

設備導入補助 |

再生可能エネルギーによる発電設備容量 |

|

建築物計画書制度 |

省エネ基準適合の建築数 |

|

家庭部門 |

家庭の省エネ診断 |

家庭の省エネ診断実施件数 |

屋根貸し事業 |

太陽光発電・太陽熱利用設備設置世帯数 |

|

建築物計画書制度 |

長期優良住宅認定総件数 |

|

脱炭素型住宅(断熱等)の情報啓発、性能表示 |

脱炭素型住宅の性能表示数 |

|

運輸部門 |

エコドライブ講習の実施 |

エコドライブ講習会修了者数 |

次世代自動車の普及促進 |

次世代自動車普及割合 |

|

個人車両より公共交通利用を促進する街づくり政策の導入、誘導 |

公共交通利用者数 |

|

廃棄物分野 |

廃棄物発生抑制 |

廃棄物発生量 |

廃棄物資源化の促進 |

廃棄物のリサイクル率 |

|

吸収源 |

森林経営活動の促進 |

育成林における森林経営活動の実施された面積 |

植林活動の促進 |

植林活動の実施された面積 |

|

部門・分野横断 |

環境教育・人材育成 |

環境講座実施件数 |

地球温暖化対策に関する普及啓発 |

地球温暖化対策に関する地域イベント開催回数 |

表2-42 施策の実施に関する目標として掲げる項目とデータ取得方法

分野 |

施策 |

項目 |

データ取得方法 |

難易度 |

|

|---|---|---|---|---|---|

都道府県 |

市町村 |

||||

全般 |

排出削減施策全般 |

区域の部門別排出量の推移 |

・自治体排出量カルテ等を利用可能 |

○ |

○ |

再生可能エネルギー |

促進区域の設定 |

市内の再生可能エネルギー設備導入量 |

・資源エネルギー庁「事業計画認定情報」や再生可能エネルギー情報提供システムREPOSより、導入済み設備を把握可能 |

○ |

○ |

住宅へのPV設置数 |

・資源エネルギー庁「事業計画認定情報(太陽光10kW未満)」や住宅・土地統計調査より把握可能 |

○ |

○※1 |

||

住宅への太陽熱温水器設置数 |

・住宅・土地統計調査より把握可能 |

○ |

○※1 |

||

市町村別逆潮流量 |

・資源エネルギー庁「市町村別発電・需要実績」より把握可能 |

○ |

○ |

||

地域熱供給システムの導入 |

熱供給事業者の数・事業 |

・(一社)日本熱供給事業協会「熱供給事業便覧」より地域内の熱供給事業者を把握可能 |

○ |

○ |

|

住宅 |

省エネ基準の導入 |

1世帯当たりエネルギー消費量/排出量 |

・家庭部門のエネルギー消費量/排出量を、区域内の世帯数で除すことで算出可能 |

○ |

○ |

省エネに配慮した住宅の割合 |

・住宅・土地統計調査より、「二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓」を採用する住宅数を把握可能 |

○ |

○※1 |

||

断熱改修実施済みの住宅の割合 |

・住宅・土地統計調査より、「窓・壁等の断熱・結露防止工事」を採用する住宅数を把握可能 |

○ |

○※1 |

||

家電買換え支援 |

省エネ家電の普及率 |

・地方公共団体の既存調査や住民アンケート等を活用 |

△ |

△ |

|

運輸 |

公共交通や脱炭素な移動を促進する取組 |

一人当たり自動車保有台数 |

・自動車輸送統計年報や都道府県が保有する統計データを基に、自動車登録台数を区域人口や世帯数で除すことで算出可能 |

○ |

○ |

公共交通利用者数の推移 |

・公共交通機関が保有する駅・バス停別乗降客数や売上データ等から把握 ・国土数値情報より把握可能 |

○ |

○~△ |

||

交通分担率 |

・パーソントリップ調査のデータを活用(10年に1回程度、都市圏中心に収集) ・区域の住民に対するアンケートを実施 |

△※2 |

△※2 |

||

次世代自動車の普及促進 |

次世代自動車の導入台数 |

・次世代自動車振興センターの都道府県別補助金交付台数(EV、PHV、FCV、原付EV)を利用可能 |

○ |

ー |

|

充電設備の設置数 |

・次世代自動車振興センターの都道府県別補助金交付台数(急速/普通)を利用可能 |

○ |

ー |

||

業務・産業 |

省エネ施策の実施等 |

業務床面積当たりの排出量 |

・法人土地・建物基本調査にて、延べ床面積を取得可能 |

○ |

△※3 |

特定事業所における排出量 |

・地球温暖化対策計画書制度の活用(導入地方公共団体のみ) |

○~△ |

△ |

||

※1:住宅・土地統計調査は市、区及び人口1万5千人以上の町村を対象としており、全地方公共団体の情報がない点に留意が必要。

※2:パーソントリップ調査は10年に1回程度の頻度であり、また調査都市・都市圏が限られている点に留意が必要。

※3:法人土地・建物基本調査は都道府県、政令指定都市の情報が収集されており、一部地方公共団体に限られている点に留意が必要。