- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)

2-4.温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策

2-4-1.対策・施策の位置付け

地球温暖化対策計画において、地方公共団体は、地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の削減等のための施策を推進するとされています。特に、地域の事業者・住民との協力・連携の確保に留意しつつ、公共施設等の総合管理やまちづくりの推進と合わせて、再生可能エネルギー及び未利用エネルギー(以下「再生可能エネルギー等」という。)の最大限の導入・活用とともに、徹底した省エネルギーの推進を図ることを目指すとされています。

対策の検討に当たっては、現況推計やBAUケース推計、排出要因分析等の結果及び区域の総合的な目標や、区域の特徴や地域の自然的社会的条件を踏まえ、温室効果ガス排出量の削減が特に期待される対策・施策を検討し、予算措置等の制約の中で優先度をつけて実施することが重要です(区域施策編の実施については、「3区域施策編の実施」をご覧ください。)。

対策の立案・実施においては、国の役割や区域の各主体に期待する役割も勘案した上で、地方公共団体として講じる施策について考えるべきです。その際、地域の事業者・住民との協力・連携の確保に留意しつつ、公共施設等の総合管理やまちづくりの推進と合わせて、再生可能エネルギー等の最大限の導入・活用とともに、徹底した省エネルギーの推進を図ることを目指すことが重要です。

対策・施策による効果は、温室効果ガス排出削減量として定量的に算定できることが最も望ましいと考えられます。このため、温室効果ガス報告書制度や地球温暖化対策計画書制度等を通じて、対策・施策の効果を把握することも重要かつ有効と考えられます。

また、対策・施策の検討や評価に際しては、その時々の脱炭素技術の研究開発や普及の動向等を踏まえることも重要です。

さらに、区域における温室効果ガスの削減ポテンシャルを検討することで、対策実施量目標の設定や総量削減目標の積上げを行うことができ、より実効的な計画とすることができます。

一方、対策や施策によっては、その削減効果の算定が難しい場合もあります。そのため、対策や施策それぞれについて、進捗管理のための指標を設けて定量的に評価することが、区域施策編の実効性を高めることになります。

地方公共団体の努力を区域の各主体に示す指標として、施策の実施に関する目標を定めることは、特に重要です。

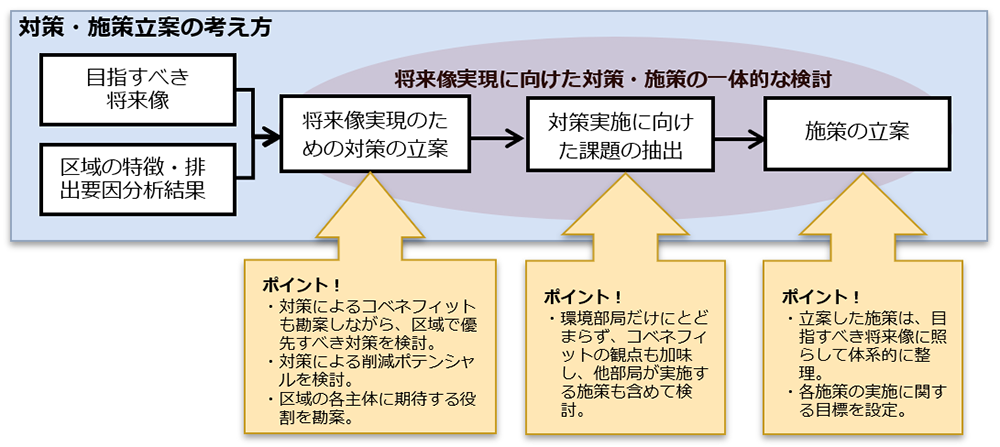

ここで、図2-50に対策・施策立案の流れに関するフロー図を示します。

図2-50 対策・施策立案の流れ

対策・施策の立案に当たって、対策によるコベネフィットを勘案することや、小規模地方公共団体等において施策・対策の検討に十分な時間を割けない場合に特に注力すべき施策に着目しながら、区域で優先的に実施する対策を検討すべきです。詳しくは、「2-4-3.対策・施策を立案する上での留意事項」を参照してください。

2-4-2.温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策の立案

本項では、温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策の分類と、対策・施策の体系的整理について示します。

(1) 地球温暖化対策推進法に基づく施策の分類

地球温暖化対策推進法第21条第3項において、都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として、表2-25に掲げるものを定めることとしています。また、中核市未満の市町村についても区域施策編の策定が努力義務となっており、対策・施策は、都道府県及び指定都市等と同様、表2-25に掲げる内容を満たすことが理想的であるとも考えられます。

表2-25 温室効果ガスの排出の削減等を行うための施策に関する事項

温室効果ガスの排出の削減等を行うための施策に関する事項 |

対応する条項 |

|---|---|

① 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項(再生可能エネルギーの利用促進) |

地球温暖化対策推進法第21条第3項第1号 |

② その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項(事業者・住民の削減活動促進) |

地球温暖化対策推進法第21条第3項第2号 |

③ 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項(地域環境の整備・改善) |

地球温暖化対策推進法第21条第3項第3号 |

④ その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第1項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項(循環型社会の形成) |

地球温暖化対策推進法第21条第3項第4号 |

以下で取り上げる対策・施策は、地球温暖化対策計画に示された「地方公共団体が講ずべき措置に関する基本的事項」や、別表1~6のうち「地方公共団体が実施することが期待される施策例」、地域脱炭素ロードマップに掲げられた重点対策、地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業等に基づいています。参考として、「5.付録」の表5-1~表5-4に地球温暖化対策推進法第21条第3項第1号~第4号に該当し得る「地方公共団体が実施することが期待される施策例」を地球温暖化対策計画別表から抜粋して整理、「5.付録」の表5-5に地域脱炭素ロードマップにおける重点対策を整理しています。

ここにいう「地方公共団体が実施することが期待される施策例」とは、あくまでも地球温暖化対策計画別表において、国による期待・想定が例示されたものです。この例示をもって、地方公共団体に対して、これらの施策を実施する法的な義務が課せられるわけではなく、必ずしも例示された全ての施策を網羅的に実施する必要はありません。

また、「地方公共団体が実施することが期待される施策例」の対策評価指標及び対策効果は、地球温暖化対策計画別表1~6で整理されています。

1) 再生可能エネルギーの利用促進(地球温暖化対策推進法第21条第3項第1号)

再生可能エネルギーは、発電において温室効果ガスを排出しないことから、その導入拡大は地球温暖化対策に必要不可欠であり、また、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な脱炭素の国産エネルギー源です。

再生可能エネルギーには、地域性の高いエネルギーである再生可能エネルギー電力(太陽光、風力、地熱等)や再生可能エネルギー熱(太陽熱、地中熱、雪氷熱、温泉熱、海水熱、河川熱、下水熱等)に加え、下水汚泥・廃材・未利用材等によるバイオマス熱等の利用や、運輸部門における燃料となっている石油製品を一部代替することが可能なバイオ燃料の利用、廃棄物処理に伴う廃熱の利用といったものが当てはまります。

都道府県及び市町村は、地域の自然的社会的条件や導入に係る経済性に配慮しながら、積極的に地域における再生可能エネルギーの利用の促進やエネルギーの面的利用の推進に取り組むべきです。

2) 事業者・住民の削減活動の促進(地球温暖化対策推進法第21条第3項第2号)

地球温暖化対策推進法第6条では、「国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。」とされています。具体的には、住宅等への再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入や、環境に優しい製品・サービスの利用などが挙げられます。

また、地球温暖化対策推進法第23条及び第24条においては、事業者に対して、「事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減等」及び「日常生活における排出削減への寄与」という2つの努力義務が定められています。「排出削減等指針」は、これら2つの努力義務について、事業者が講ずべき措置を具体的に示したガイドラインとして国(主務大臣)が策定したものです。現在までに、「産業部門(製造業)」、「業務部門」、「廃棄物部門」、「上水道・工業用水道部門」、「下水道部門」及び「日常生活部門」の6つの分野で排出削減等指針が策定・公表26されています。

地方公共団体は、排出削減等指針で示されたような分野について、事業者及び住民の削減活動を総合的に求めていくことが望まれます。しかしながら、地方公共団体や地域における制約等によって全てを検討することが困難な場合は、新築住宅や既存建築物の改修時のZEH・ZEB化の促進や建築物に対する高い省エネ基準の適合を求めること等を優先して実施することが望まれます。また、地方公共団体は区域における事業者でもあることから、公共施設やインフラ等の新築・更新時にZEB化を検討することや、施設の長寿命化等を目的とした改修時に断熱改修等の省エネ改修を率先して実施することも望まれます。(詳細は、2-4-2.(2)3)地方公共団体による事務事業編を通じた率先実行、2-4-3.(2)2)持続可能なまちづくりのための公共施設等の脱炭素化を参照)

26詳細については、環境省HPを参照してください。

<温室効果ガス排出削減等指針に関する専用ホームページ:http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/>

3) 地域環境の整備・改善(地球温暖化対策推進法第21条第3項第3号)

事業者や住民の対策を促進するため、行政が関与して地域環境を整備・改善することが重要です。

① 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進

都市・地域構造や交通システムは、交通量や業務床面積の増減等を通じて、CO2排出量に影響を与えます。一度整備されたこうした設備等が中長期的に残ることにより、社会経済構造が温室効果ガスを大量に排出する形で固定化(ロックイン)することが懸念されます。

地方公共団体は、従来の拡散型の都市構造を集約型に転換することを基本的な方針とし、将来の人口減少等を考慮して都市のコンパクト化(職住近接や集住化等)と公共交通網の再構築、都市のエネルギーシステムの効率化を通じた脱炭素化等による脱炭素型の都市・地域づくりを、総合的かつ計画的に推進する必要があります。

② 緑地の保全及び緑化の推進

森林等の土地利用においては、人為的な管理活動、施業活動等により、植物の成長や、枯死・伐採による損失、土壌中の炭素量変化が起こり、CO2の吸収や排出が発生します。森林や都市緑地が吸収源として機能するために、適切な森林管理や都市緑化を推進する必要があります。

③ 地区・街区単位の対策、エネルギーの面的利用

業務中心区域や中心市街地、工業団地等で近接して立地する複数の建物を、熱導管や自営線等のネットワークで連携し、エネルギーの面的利用を推進することで、エネルギー効率の向上や、災害時に停電が起こった場合でも、エネルギーを継続的に供給できる防災性の向上といった効果が期待できます。

4) 循環型社会の形成(地球温暖化対策推進法第21条第3項第4号)

我が国における循環型社会とは、「天然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低減を図る社会」(循環型社会形成推進基本法第1条)です。そして、この天然資源という言葉が指す資源という言葉には、化石燃料も当然含まれています。循環型社会の形成において、天然資源の消費の抑制を図ることは、脱炭素社会の実現にもつながります。

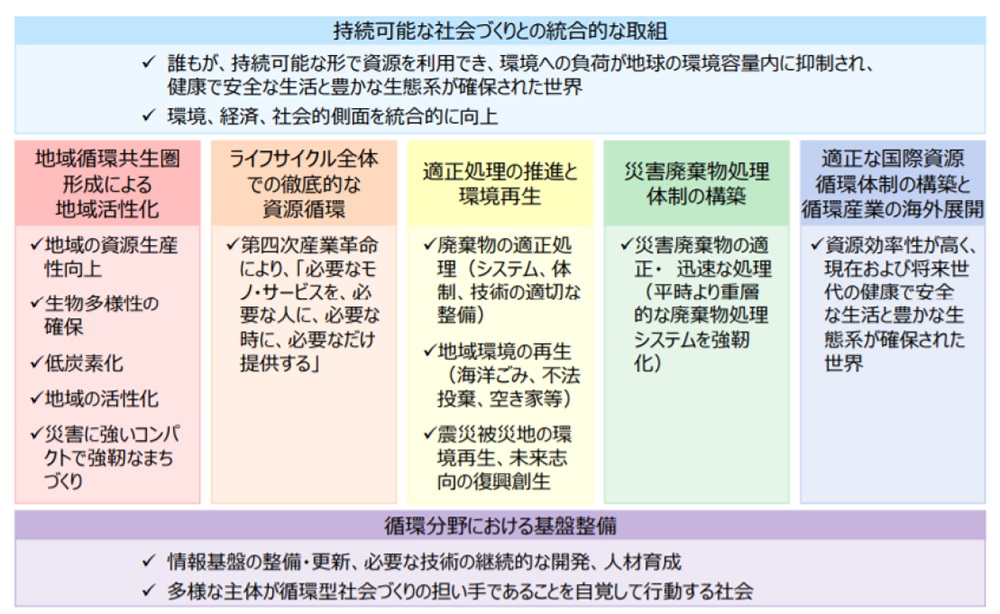

循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の基本的な方針、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を定める計画である「第四次循環型社会形成推進基本計画」(平成30年6月19日閣議決定)では、目指すべき将来像や実施すべき取組が、7つの軸に沿って整理されています。これらの柱に沿って循環型社会の形成を進めることで、エネルギー起源・非エネルギー起源の排出量の削減が実現します。

図2-51 第四次循環型社会形成推進基本計画で掲げられた将来像

出典:環境省「第四次循環型社会形成推進基本計画の概要」

<https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/gaiyo_4_1.pdf>

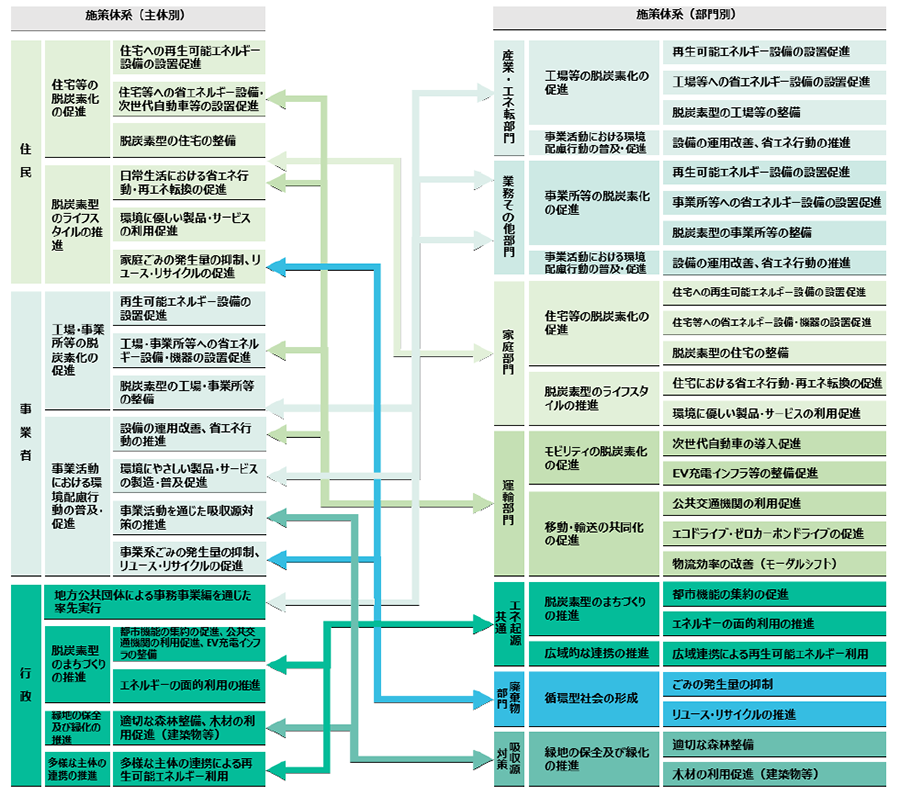

(2)対策・施策の体系的整理

対策・施策の立案に当たっては、個々の施策を単に列挙・羅列するだけでなく、地方公共団体としての重点施策を明確にすることや、それぞれの施策がどのような役割を持ち、どのように関連しているかを可能な限り体系的に分かりやすく整理することが重要です。

施策体系は、地球温暖化対策推進法に基づく施策の分類に沿って作成する方法のほかに、対策・施策の主体別に整理する方法、排出部門別に整理する方法などがあります。

主体別の整理は、住民、事業者、行政が何をすべきかが分かりやすいという利点がある一方で、削減目標との整合が図りづらいという点に留意する必要があります。部門別の整理は、削減目標との整合が図りやすいですが、対策・施策が全部門にわたって記載されることで記載箇所が分散するため、対策の実施主体にとって読みづらくなる可能性があります。

主体別・部門別の整理は、互いに読み替えが可能なため、対策・施策の説明は主体別に実施し、削減目標の検討に当たっては部門別に対策・施策を再整理した上で、対策削減量を集計するといった方法も考えられます。なお、この施策体系は一つの例であり、地方公共団体の特性を踏まえて、独自の体系的整理や施策が実施されることも、大いに歓迎されます。

図2-52 施策体系の例(主体別・部門別)

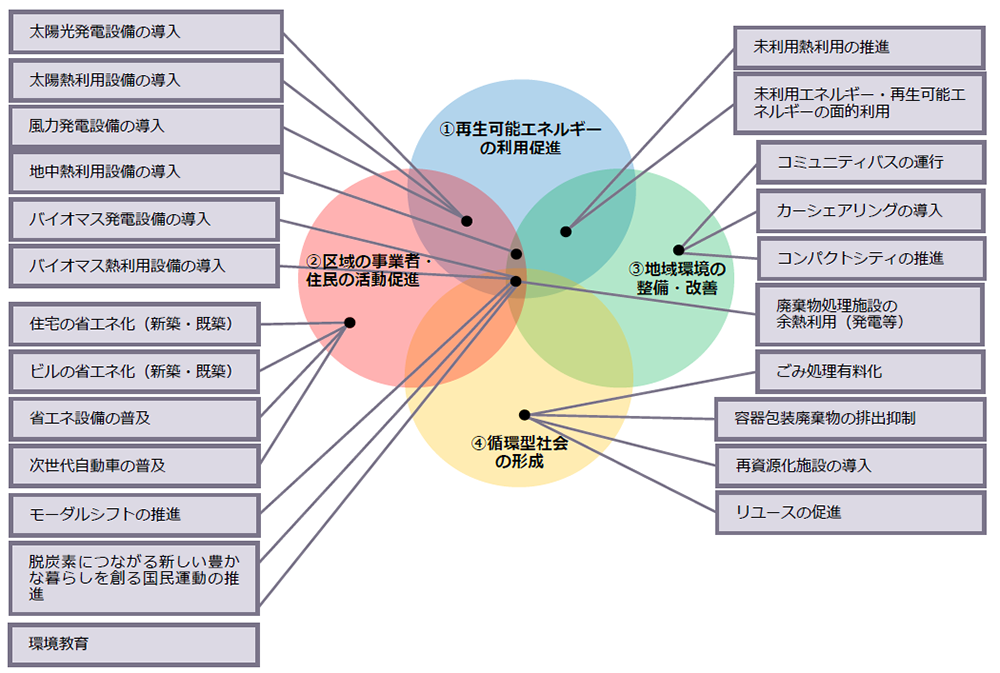

対策・施策を整理する際の注意点として、個々の施策は、必ずしも表2-25の4つの事項のうちいずれか1つのみに対応するとは限りません。複合的な目的・構造や多面的な性格・効果を有する施策は、上記4つの事項のうち複数の事項に同時に該当することも考えられます。

図2-53 施策に関する事項の関係

【コラム】実効性の高い対策・施策の立案と事例 |

地方公共団体実行計画における対策・施策は、温室効果ガス排出削減に資するだけでなく、地域経済の活性化や防災力向上といった、地域にメリットをもたらすものであり、また計画に位置づけるのみでなく、確実な実行が望まれます。「地域主導の再エネ・地域脱炭素に関する取組事例集」(2024年3月)では、地域が主体となって再エネのプロジェクト等を推進し、脱炭素のみならず地域に多様なメリットをもたらしている事例について調査し、事業の経緯、効果、ポイントなどをとりまとめています。

図2-54 地域主導の再エネ・地域脱炭素に関する取組事例集 |

1) 住民に関する対策・施策

住民に関する対策・施策は、主に家庭部門での排出量削減が対象となりますが、移動に関するエネルギー起源CO2排出量の削減は運輸部門、ごみの削減に関する非エネルギー起源CO2排出量の削減は廃棄物部門が対象になります。

表2-26 住民に関する対策・施策と施策分類・部門の関係

|

地球温暖化対策推進法に基づく施策分類 |

関係する |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

再生可能エネルギーの利用推進 |

事業者・住民の削減活動の促進 |

地域環境の整備・改善 |

循環型社会の形成 |

|||

住宅等の脱炭素化の促進 |

住宅への再生可能エネルギー設備の設置促進 |

● |

― |

― |

― |

家庭部門 |

住宅等への省エネルギー設備・次世代自動車等の設置促進 |

― |

● |

● |

― |

家庭、運輸部門 |

|

脱炭素型の住宅の整備 |

● |

● |

● |

― |

家庭部門 |

|

脱炭素型のライフスタイルの推進 |

日常生活における省エネ行動・再エネ転換の促進 |

● |

● |

● |

― |

家庭部門 |

環境に優しい製品・サービスの利用促進 |

― |

● |

― |

● |

家庭、運輸部門 |

|

家庭ごみの発生量の抑制、リユース・リサイクルの促進 |

― |

● |

― |

● |

廃棄物部門 |

|

住宅等の脱炭素化の促進

a) 住宅への再生可能エネルギー設備の設置促進

戸建て住宅等の屋根に太陽光発電設備や太陽熱利用設備を導入して、住宅で消費するエネルギーを再生可能エネルギーで代替します。政府実行計画においても、2030年度には設置可能な建築物の約50%以上に太陽光発電設備を整備することを目指すとされています。

再生可能エネルギー設備の導入に当たっては、自ら設置する方法のほかに、電力販売契約(PPAモデル27)を利用する方法などがあります。

再生可能エネルギー設備の導入に当たって、地方公共団体が独自に、設備導入に関する補助事業を実施することも考えられます。また、太陽光発電設備や蓄電池等の購入を希望する区域内の需要家を取りまとめ、地方公共団体が共同購入者として設備を一括調達することで、規模の経済が働き、調達コストを抑える共同購入事業を実施している地方公共団体の事例もあります。

27PPA(Power Purchase Agreement:電力販売契約)モデル:発電事業者が発電した電力を特定の需要家等に供給する契約方式。本マニュアルでは、事業者が需要家の屋根や敷地に太陽光発電システムなどを無償で設置・運用して、発電した電気は設置した事業者から需要家が購入し、その使用料をPPA事業者に支払うビジネスモデル等を想定しています。需要家の太陽光発電設備等の設置に要する初期費用がゼロとなる場合もあるなど、需要家の負担軽減の観点でメリットがあるが、当該設備費用は電気使用料により支払うため、設備費用を負担しないわけではないことに留意が必要。

☝ PPAモデルについて

近年災害の激甚化や停電によって需要家のレジリエンスに対するニーズが高くなっていること、また系統制約について留意しながらも、再生可能エネルギーの導入を拡大していく必要があることなどから、需要家に対して自家消費型太陽光発電の導入を促進する取組が有効と考えられます。

近年、PPAモデルと呼ばれる初期費用負担なしで太陽光発電や蓄電池設備を導入するサービスが増加していますが、このようなPPAモデルの積極活用を促す広報や地域の優良施工業者を地方公共団体のHP上でリスト化して公表する事例も見られます。PPAモデルの活用等による自家消費型の太陽光発電設備の導入を拡大させることにより、災害時などにおけるレジリエンスの強化や系統負荷の低減等を期待することもできます。

また、住宅用太陽光発電で発電した電気の環境価値を証書化し、クレジットとして県内の事業者に売却することで、域内の経済循環を促している事例もあります。

【事例】J-クレジットを活用した地域循環モデルと地域活性化(太陽光発電事業) |

長崎県が運営管理している「ながさき太陽光倶楽部」は、県内の太陽光発電設備を設置した一般家庭が会員となり、毎年、クレジットを創出しています。このクレジットは、県内事業者へ優先販売しており、昨年度は2社の県内企業が購入、それぞれの事業に関連して排出されるCO2排出量のオフセットに活用しています。取得したクレジットの売却益全てを環境美化基金として県内の環境保全事業に活用するとともに、県内の購入事業者への証書授与式を実施、さらに県内事業者への優先販売を導入し、長崎県内でのクレジットと資金の循環モデルを構築しています。

図2-55 ながさき太陽光倶楽部を核とした循環モデルの概要  図2-56 ながさき太陽光倶楽部を核とした循環モデルのイメージ 出典:九州経済産業局『J-クレジット創出・活用事例集』「ながさき太陽光倶楽部を核とした循環モデル」 <https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/recycle/oshirase/j_credit_jirei_1.pdf> |

b) 住宅等への省エネルギー設備・次世代自動車等の設置促進

住宅で使用する家電製品等について、高効率な設備・機器を導入することで、CO2排出量の削減を促進します。

上記の施策に関連して、住民に対して省エネ性能の高い機器の普及を促進する制度としては、家電製品や自動車などの機器の省エネルギー基準を、それぞれの機器において、現在商品化されている製品のうち、最も優れている機器の性能以上にする「トップランナー制度」が存在します。トップランナー基準を満たしている製品には、省エネルギーラベルが付与され、消費者等が省エネ性能の高い製品を選択する際の目安となります。

自動車に代表される車両の脱炭素化に向けた取組を図ることが考えられます。例えば、区域の住民に対して次世代自動車(EV、PHEV、HEV、FCV28)の購入促進施策を講じるといった方法が考えられます。具体的には、補助事業や、公共充電インフラの整備や家庭用充電器の普及促進策を通じて、区域における次世代自動車の普及を図ります。

c) 脱炭素型の住宅の整備

住宅については、高い省エネ性能を有するZEH29導入を推進することで、長期間にわたって脱炭素の恩恵を享受できるだけではなく、断熱性の改善等によって住民の光熱費削減や健康・生活面でのメリットを享受できることから積極的に講じることが推奨されます。

新築住宅に対しては、ZEH化の普及啓発だけにとどまらず、地域金融機関や住宅メーカーとも連携して高い省エネ基準に適合した住宅に対する税制・金融面での優遇措置を検討することも考えられます。既築住宅に対しては、断熱改修などの省エネ性能向上を支援するとともに、ZEH化についても検討することが望まれます。

その他にも、HEMS(HomeEnergyManagementSystem)や蓄電池等、住宅の脱炭素化に資する設備の導入を推進することが望まれます。

これらの取組の実施に当たっては、関連省庁が提供する情報サイトや民間事業者のビジネスをうまく活用することが考えられます。例えば、資源エネルギー庁では「省エネポータルサイト30」を通じて、省エネ住宅やZEH等に関する普及啓発を実施しており、ZEH普及の事業目標を掲げている「ZEHビルダー」の紹介やZEH関連の補助事業を実施しています。

戸建住宅が多い地域であればZEHに対する施策を重点的に実施し、集合住宅が多い地域ではZEH-M(ゼッチ・マンション)に関する施策を実施するなど、区域の特徴を踏まえて検討することが重要です。

28電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、電気式ハイブリッド車(HEV)、燃料電池自動車(FCV)の略のこと。

29ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(net Zero Energy House):住宅内で消費するエネルギー以上にエネルギーを作り出すことにより、エネルギー収支をゼロ以下にする家のこと。

30資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」

<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html#general-section>

脱炭素型のライフスタイルの推進

a) 日常生活における省エネ行動・再エネ転換の促進

脱炭素の実現に向け、暮らし、ライフスタイルの分野でも大幅なCO2削減が求められます。国民・消費者の行動変容・ライフスタイル変革を後押しするため、令和4年より、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」が開始されています。こうした取組の普及・啓発を通じて住民の省エネ行動等を促進していくことが重要です。

再エネ転換の促進については、再エネ電力メニューへの切替えに関する情報提供等を通じて、脱炭素な電気への移行を促すことが望まれます。特に、低圧の需要家(家庭)については、再生可能エネルギーに対するニーズがどの程度あるかの把握が難しいことから、実態調査の実施や、その結果に応じた情報提供等の実施等により、区域における電力の脱炭素化の促進を行うことが期待されます。

その他にも、エコドライブの推進・普及啓発、集合住宅等への宅配ボックス等の設置による再配達削減施策等が考えられます。

b) 環境に優しい製品・サービスの利用促進

省エネ行動以外の取組として、需要家の行動変容を促す施策が考えられます。ここでの行動変容とは、行動科学の理論に基づき、人々における省エネや脱炭素なライフスタイルの選択等を後押しすることを指します。例えば、働き方改革の一環としてのテレワークやワーケーションの推奨など、様々な部門・分野にまたがる対策を講じることが考えられます。教育や広報等を通じた普及啓発や、経済的インセンティブの付与等によって、人々の行動を変容していくことが望まれます。

c) 家庭ごみの発生量の抑制、リユース・リサイクルの促進

廃棄物の削減を促す施策として、4R(発生回避(Refuse)、発生抑制(Reduce)、再利用(Reuse)、再生利用(Recycle))の推進が考えられます。

住民が日常生活の中で実施する対策としては、マイバックの利用、食品ロスの削減、廃プラスチックの削減などが挙げられます。また、シェアリングサービス等の利用によって、モノを所有せずに暮らすライフスタイルが普及することは、製造量の削減につながり、長い目でみればごみの発生量の抑制につながることから、こうした行動変容を促していくことが望まれます。

2) 事業者に関する対策・施策

事業者に関する対策・施策は、主に産業部門(製造業等)、業務部門(サービス業等)での排出量削減が対象となりますが、移動に関するエネルギー起源CO2排出量の削減は運輸部門、ごみの削減に関する非エネルギー起源CO2排出量の削減は廃棄物部門が対象になります。また、エネルギー供給事業者の自家消費に係る対策は、エネルギー転換部門の削減に寄与します。

表2-27 事業者に関する対策・施策と施策分類・部門の関係

|

地球温暖化対策推進法に基づく施策分類 |

関係する |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

再生可能エネルギーの利用推進 |

事業者・住民の削減活動の促進 |

地域環境の整備・改善 |

循環型社会の形成 |

|||

工場・事業所等の脱炭素化の促進 |

再生可能エネルギー設備の設置促進 |

● |

― |

― |

― |

産業、業務部門 |

工場・事業所等への省エネルギー設備・機器の設置促進 |

― |

● |

● |

― |

産業、業務、運輸、エネ転部門 |

|

脱炭素型の工場・事業所等の整備 |

● |

● |

● |

― |

産業、業務部門 |

|

事業活動における環境配慮行動の普及・促進 |

設備の運用改善、省エネ行動の推進 |

● |

● |

● |

― |

産業、業務、運輸部門 |

環境にやさしい製品・サービスの製造・普及促進 |

― |

● |

― |

● |

家庭、業務、運輸部門 |

|

事業活動を通じた吸収源対策の推進 |

― |

― |

● |

― |

吸収源対策 |

|

事業系ごみの発生量の抑制、リユース・リサイクルの促進 |

― |

● |

― |

● |

廃棄物部門 |

|

工場・事業所等の脱炭素化の促進

a) 再生可能エネルギー設備の設置促進

再生可能エネルギーの利用の促進に当たっては、安定的かつ効率的な需給体制の構築が重要となります。

再生可能エネルギーの調達手法は、自ら再エネ設備を設置して施設で消費する方法(自家消費)と、小売電気事業者等を介して間接的に調達する方法の2種類に分かれます。

自家消費については、自家消費型太陽光発電の導入を促進する取組が有効と考えられます。初期費用負担なしで太陽光発電や蓄電池設備を導入するサービスとして、近年PPAモデルと呼ばれるサービスも増加しています。

小売電気事業者への働きかけとしては、区域に供給している小売電気事業者の電源調達の特性や再生可能エネルギー導入への取組状況、地域における再生可能エネルギー普及への貢献を把握し、評価することが有効と考えられます。

再生可能エネルギー等を地域へ導入していくに当たっては、地域の新電力や事業者、金融機関を事業に巻き込むことで地域にエネルギー収入を還流させ、その利益を使って関連インフラ・設備の維持管理や地域の雇用を生み出すなど、地域に裨益するエネルギー事業の構築を検討することが重要です。このような取組を行う一つの方策として、地球温暖化対策推進法に新たに位置付けられた、地域脱炭素化促進事業が挙げられます。事業者にとっては、事業候補地における配慮・調整が必要な事項の見える化や、関係許可等手続きのワンストップ化などのメリットがあります。(詳細は、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)をご覧ください。)。

再生可能エネルギーの中でも、特にバイオマスエネルギーについては、資源調達から需要先の確保に至る多様な関係者の連携確保が課題となります。都道府県及び市町村には、こうした連携確保の担い手となることが期待されます。

加えて、都道府県及び市町村は、再エネ事業に関するコスト低減や投資促進に向けて、再生可能エネルギー施設に係る固定資産税減免等の租税上の措置や、地域金融機関等と連携した再エネ事業への出資等の金融上の措置について、積極的に検討・導入することが期待されます。

☝ 地域未来投資促進法の活用について

経済産業省では、地域の特性を活用して高い付加価値を創出し、地域に経済的効果を及ぼす事業に対して、地域未来投資促進法を通じた支援を実施しています。

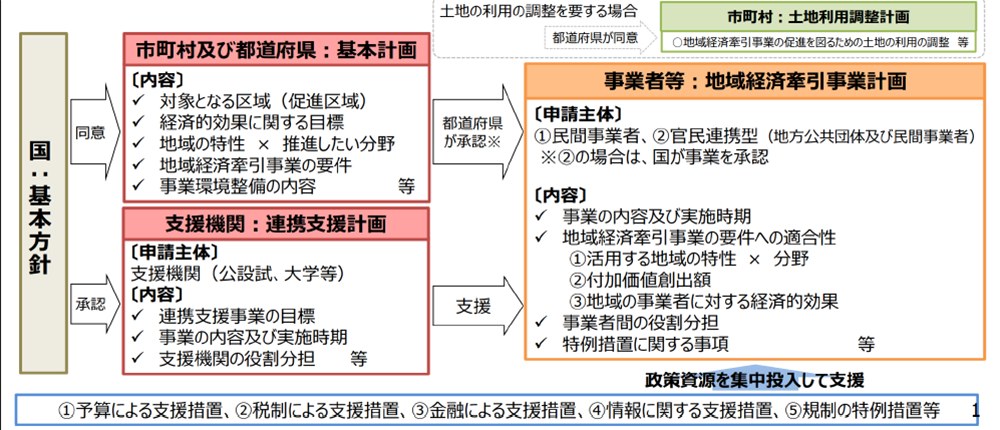

国の基本方針に基づいて市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意します。同意された基本計画に基づいて、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を都道府県知事が承認することにより、税制や金融による支援措置など、事業者は様々な支援を受けることが可能になります。

基本計画の作成に当たって、地方公共団体が再生可能エネルギー事業等の環境・エネルギー分野(例:「豊富な森林資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野」)を促進することを基本計画に位置付けることにより、事業者による地域の脱炭素化の促進と地域への経済的効果の創出の両方を支援することが期待されます。

さらに、地域経済牽引事業の支援を行う「地域経済牽引支援機関」による連携支援計画を国が承認することにより、事業段階に応じて様々な支援を行う体制を構築することが可能となります。

図2-57 地域未来投資促進法の概要

出典:経済産業省「地域未来投資促進法」

<https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html>

b) 工場・事業所等への省エネルギー型設備・機器の設置促進

地球温暖化対策計画において、国は排出削減等指針について、経済的に利用可能な最善の技術(BAT:Best Available Technology)等の技術動向等を踏まえ、エネルギーの脱炭素化に向けた選択を行うことなど取組を含む対策メニューの拡充を図るとともに、未策定の分野については、できるだけ早期に策定・公表することとしています。

これを踏まえ、地域の事業者等が事業の用に供する設備について、排出削減等指針に基づくBATの導入や適切な運用改善、省エネルギー診断の積極的な受診に加えて、ヒートポンプ式給湯器や燃料電池、コージェネレーション、EV等の、需要側で柔軟性(ディマンドサイドフレキシビリティ)を発揮する設備の導入や、高い省エネ性能を持つ設備機器等の導入、それぞれの需要家に対応したエネルギーマネジメントシステム(BEMS(BEMS:Building and Energy Management System)、工場用のFEMS(FEMS:Factory Energy Management System)等)やシステムに関連するICT等の整備を促進していくことが期待されます。さらに、これらの設備が太陽光発電等の発電量に合わせて需給調整に活用されること(電気・熱・移動のセクターカップリング31)についても、併せて促進していくことが期待されます。

地球温暖化対策計画において、都道府県、指定都市等及び区域における温室効果ガス排出量の特に多い市町村においては、温室効果ガス排出量報告制度や地球温暖化対策計画書制度等の整備・運用により、事業者の温室効果ガス排出削減の促進に取り組むこととされています。

一般に、地球温暖化対策計画書制度は、地方公共団体が、域内の事業者に対して温室効果ガスの排出量やその削減のための取組等を盛り込んだ計画書・報告書の作成・提出を求めることを通じて、温室効果ガスの排出削減への計画的な取組を促す制度です(制度の名称や内容は、地方公共団体によって異なります)32。

東京都と埼玉県においては、地球温暖化対策計画書制度が、事業者の排出量に一定の制限を課すキャップ・アンド・トレード型排出量取引制度へと発展し運用されています。また、複数の指定都市が、地球温暖化対策計画書制度の今後の導入に向けた検討を行う旨を最新の区域施策編において記載しています。

計画書制度の導入に加え、CO2排出量を削減・吸収する行為を認証し、削減分に相当する「クレジット」を発行するクレジット制度の導入を検討することも有効と考えられます。発行されたクレジットの活用方法としては、排出削減を行った主体が自らの事業の排出量の相殺(オフセット)を行ったり、他者に売却することで利益を得ることが考えられます。実施に当たっては、クレジットの活用の促進のために、都道府県や市町村が、地域の銀行等のコーディネーターを設置し事業者への助言等を行う体制を構築したり、クレジット活用のメリットを訴求していくことが期待されます。

なお、区域内で創出されたクレジットが区域外の主体(地方公共団体や事業者等)に購入・無効化(償却)等される場合、区域の排出・吸収の算定、もしくは排出削減量の算定において環境価値の二重計上の懸念が生じるため、取引された全クレジット量(自治体間のみならず、民間企業間で行われたものを含む)を把握し、クレジットを移転した側・移転された側双方の排出量を調整することが、二重計上回避の観点から必要であると考えられます。しかしながら、現時点では、クレジットの取引を地方公共団体が包括的に情報管理し、把握が可能な体制となっていないため、区域の排出量の算定において必ずしもこれを考慮する必要はありません。仮に、地方公共団体がクレジット等を調達することにより、区域の排出量をオフセット(相殺)する際は、クレジット等の使用量や排出量(調整前と調整後それぞれの値)を公表することが望まれます。

31セクターカップリング:セクターとは、電力、熱、輸送といった、エネルギーの利用形態でみた大きな分野の括りをいう。それぞれのセクターが連携し、再生可能エネルギー電力を最大限いかした上で、エネルギーの需要と供給全体を最適化することをいう。

32詳細については、環境省HPを参照してください。

<地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト 策定・実施マニュアル・ツール類:

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/manual.html#tabBody_04>

☝ 需要家による脱炭素エネルギーの選択促進の事例

特高・高圧などの需要家に対し、脱炭素エネルギーの利用を促進する方策として、脱炭素電力メニューへの切替えサポートサービス等の情報提供のほかに、都道府県や市町村で地球温暖化対策計画書制度を実施している場合に、脱炭素エネルギーの利用を評価する仕組みを導入する方法があります。東京都や長野県、兵庫県、横浜市では、計画書制度においてそのような評価の仕組みを導入しています。さらに、小売電気事業者に対して供給する電気の低炭素化を促すため、計画書などの提出や報告結果を公表する仕組みを導入している地方公共団体も存在する。横浜市による「低炭素電気普及促進計画書兼報告書」の提出義務付けのほか、東京都や長野県も同様の取組を実施しています。

表2-28 脱・低炭素エネルギー利用を計画書制度で評価している地方公共団体一覧

地方公共団体 |

概要 |

|---|---|

東京都 |

大規模事業所向けの「キャップ&トレード制度」において、事業所が選択した供給事業者(東京都から認定を受けた事業者に限る。)の排出係数の違いを、一定の範囲で事業所の排出量算定に反映させることができる「低炭素電力の選択の仕組み」及び「低炭素熱の選択の仕組み」を導入 |

長野県 |

低炭素電力(基礎排出係数:0.37tCO2/千kWh以下)を利用した場合、「クレジット等に関する取組状況」項目として評価され、調整後排出量の算定に利用可能 |

兵庫県 |

二酸化炭素原単位の低いエネルギーを利用した場合、「省エネルギー等低炭素型事業活動の徹底」項目として評価 |

横浜市 |

市内に電気を供給する小売電気事業者に対して「低炭素電気普及促進計画書兼報告書」の提出を義務付け、報告内容を基に再生可能エネルギーの割合などを分かりやすく公表することにより、「横浜市地球温暖化対策計画書制度」の対象事業者や市民などの需要側の低炭素電気の選択を促している |

出典:各制度ウェブページ等より作成

加えて、低圧(家庭)に対する働きかけの方法として、ニーズ把握に向けた実態調査の実施や、脱炭素電力メニューへのサポートサービス等の情報提供のほかに、経済的なインセンティブを与える施策の導入が考えられ、実際に群馬県中之条町や千葉県流山市において導入されています。

表2-29 経済的インセンティブ付与の参考事例

地方公共団体名「事業名」 |

概要 |

|---|---|

群馬県中之条町「ふるさと納税」 |

ふるさと納税の返礼品として、地域新電力「一般社団法人中之条電力」が発電した再生可能エネルギー電源を主とした電気を「お礼の電力」として供給。供給は、小売電気事業者である「株式会社中之条パワー」を通じて実施。 |

千葉県流山市「再エネ切り替えキャンペーン」 |

再生可能エネルギーによる電力に切替えた世帯のうち、先着限定で市内産品をプレゼントとして送付。契約の切替えによって、再生可能エネルギーの割合が増えた世帯も対象としている。 |

出典:各制度ウェブページ等より作成

c) 脱炭素型の工場・事業所等の整備

建築物については、省エネ性能の低い建築物が固定化(ロックイン)することを防ぐのみならず、従業員等の健康増進・暮らしの質の向上と入った観点から、ZEB化や改修による省エネ性能の向上を促すための広報・普及啓発を行うことが考えられます。

事業活動における環境配慮行動の普及・促進

a) 設備の運用改善、省エネ行動の推進

「需要家による脱炭素な電気の選択の促進」(需要家に対する働きかけ)としては、近年の企業による再生可能エネルギー導入拡大の意識の高まり等を受け、特高・高圧の需要家を中心に、脱炭素エネルギーに対するニーズが高まっていることから、脱炭素電力メニューを扱う小売電気事業者の情報提供を行うことや、地球温暖化対策計画書制度を実施している都道府県や市町村においては、脱炭素エネルギーを利用する場合に評価する仕組みを導入することが有効と考えられます。

近年、脱炭素化への関心の高まりによって再生可能エネルギー電気の導入ニーズが高まっています。再生可能エネルギー電気への切替えを希望する事業者に対して再生可能エネルギー電力メニューを提供する小売電気事業者の一覧表を紹介する等の普及・啓発活動が考えられます。また、地域に地方公共団体出資等の地域新電力がある場合は、地域新電力が提供する再生可能エネルギー電力メニューへの切替えを促すことも考えられます。

b) 環境にやさしい製品・サービスの製造・普及促進

事業活動においては、自社の排出量の削減のみならず、提供する製品・サービスの消費者の利用を通じて消費者の排出量を削減させることも重要です。

地球温暖化対策計画においても、国は一人一人のライフスタイルの脱炭素化に資するよう、国民が日常生活において利用する製品・サービスの製造・提供等に当たって、事業者が講ずべき措置について、更なる拡充を図ることとしています。

国民が日常生活において利用する製品・サービスとして、具体的には「食」、「移動」、「住居」で利用する製品が一例として挙げられます。例えば「食」では、消費期限に応じた値引きなど、食費ロスの削減につながる取組や、菜食・代替肉などカーボンフットプリントの少ない製品・メニューの開発を促すことなどが考えられます。「移動」では、テレワークを推進するための普及啓発・支援や、ライドシェアリング・カーシェアリングなどのサービスに対する支援を行うことが考えられます。「住居」では、建築物の供給者である地域の設計・建材・住宅・住設メーカー等に対して研修・普及啓発等を行うことで、高気密・高断熱な高い省エネ性能を持つ住宅の供給を促すことが有効です。

c) 事業活動を通じた吸収源対策の推進

吸収源対策については、二酸化炭素の吸収源としての機能を持つ森林を適切に管理・維持することがまず考えられます。事業者においては、所有する森林等において適切な林業施業(更新、保育、間伐、主伐等)を実施することや、間伐・主伐によって生み出された木材を適切に利用することが重要です。(詳細は、2-4-2.(2)3)「緑地の保全及び緑化の推進」a)適切な森林整備、木材の利用促進(建築物等)を参照。)

森林以外の吸収源対策としては、農地土壌吸収源対策の推進などがあります。農地においては、我が国の農地及び草地土壌における炭素貯留は、土づくりの一環として行う土壌への堆肥や緑肥などの有機物の継続的な施用やバイオ炭の施用等により増大することが確認されていることから、農地土壌中の炭素貯留量の増加に資する環境保全型農業の推進が、吸収源対策としても機能します。

こうした吸収源対策の取組は、J-クレジットを始めとするカーボン・クレジット制度によって、経済価値として売却することも考えられます。

d) 事業系ごみの発生量の抑制、リユース・リサイクルの促進

産業廃棄物の削減に向けても、4R(発生回避(Refuse)、発生抑制(Reduce)、再利用(Reuse)、再生利用(Recycle))の推進や、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に則り、プラスチックごみの排出抑制・リサイクルを徹底することが想定されます。

事業者が実施する対策としては、食品廃棄物の削減や製品製造の過程で発生するごみの削減などが挙げられます。また、サーキュラーエコノミー(循環経済)への移行に向けて、製品修理による延命化や製品の耐久性向上、リサイクル率の向上、バイオマス由来素材を用いた製品開発等を推進していくことが望まれます。

3) 行政に関する対策・施策

地方公共団体は区域における事業者でもあることから、関係する排出部門は主に業務部門となります。その他、公用車や公共施設については運輸部門、廃棄物処理施設については廃棄物部門が関係します。

表2-30 行政に関する対策・施策と施策分類・部門の関係

|

地球温暖化対策推進法に基づく施策分類 |

関係する |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

再生可能エネルギーの利用推進 |

事業者・住民の削減活動の促進 |

地域環境の整備・改善 |

循環型社会の形成 |

|||

地方公共団体による事務事業編を通じた率先実行 |

● |

● |

● |

● |

業務、運輸、廃棄物部門 |

|

脱炭素型のまちづくりの推進 |

都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用促進、EV充電インフラの整備 |

― |

● |

● |

― |

業務、運輸 部門 |

エネルギーの面的利用の推進 |

● |

● |

● |

― |

家庭、業務部門 |

|

緑地の保全及び緑化の推進 |

適切な森林整備、木材の利用促進(建築物等) |

― |

― |

● |

― |

吸収源対策 |

多様な主体の連携の推進 |

多様な主体の連携による再生可能エネルギー利用 |

● |

● |

● |

● |

業務、廃棄物部門等 |

地方公共団体による事務事業編を通じた率先実行

地方公共団体が、区域の住民や事業者に率先して、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に取り組むとともに、その措置の状況等を成果として可視化し、効果的に発信することが重要です。

具体的には、公共施設やインフラ等の新築・更新時にZEB化を検討することや、施設の長寿命化等を目的とした改修時の断熱改修等の省エネ改修の検討、庁舎や公共施設等(遊休地・遊休施設を含む)での再生可能エネルギー設備導入の取組等を率先して実施することが望まれます。

☝ 地方公共団体による事務事業編を通じた率先実行

区域の業務その他部門の温室効果ガス排出量のうち、地方公共団体が保有する庁舎や公共施設からの温室効果ガス排出量が占める割合は小さくないと考えられます。このため、地方公共団体による事務事業編を通じた率先実行は、区域施策編の範ちゅうである区域の温室効果ガス排出削減の点でも重要であり、一体的に検討・策定することが望まれます。

地球温暖化対策計画においても、特に「公的機関における取組」として、国等による取組と並んで地方公共団体の取組が位置付けられており、地方公共団体が事務事業編に記載すべき主な内容も示されています。

加えて、地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項としても、第一に「PDCAサイクルを伴った温室効果ガス排出削減の率先実行」が掲げられ、次のような事項が定められています。

・都道府県及び市町村は、率先して自らの温室効果ガス排出の削減に取り組むべきです。その際には、原則として全ての事務及び事業を対象として、温室効果ガス排出の削減に係る取組のPDCAの体制を構築し、運営すべきです。

・エネルギー起源CO2については、その排出状況(使用しているエネルギーの種類及び量、エネルギー利用設備の稼働状況等)を恒常的かつ網羅的に把握するとともに、再生可能エネルギー等の導入・活用や省エネルギーの機会を積極的に追求するとともに、その結果を踏まえて必要な運用改善及び費用対効果の高い設備投資の検討を行うべきです。

・事業の用に供する設備については、排出削減等指針に基づき、技術の進歩等の状況変化に応じ、温室効果ガスの排出の削減等に資するものを選択するよう努めなければなりません。特に都道府県及び指定都市等は、BATの積極的な導入を検討すべきです。

・事業の用に供する設備は、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければなりません。

なお、事務事業編の実施の状況については、地球温暖化対策推進法第21条第15項に基づき、毎年1回に公表することが義務付けられています。こうした公表を通じて、区域の住民・事業者の関心を喚起し、それぞれの取組を促進していくことが期待されます。

脱炭素型のまちづくりの推進

a) 都市機能の集約の促進

交通・土地利用に関する脱炭素化においては、都市構造を集約型(コンパクトシティ)に転換していくことを基本的な方向とします。都市のコンパクト化(職住近接や集住化等)、公共交通網の再構築、ウォーカブルな交通網の整備、地域の再生可能エネルギーを活用したスマートコミュニティの構築等の広域的な取組など、地方公共団体が中心となって進める取組が強く期待されます。

こうした施策を実施する上では、脱炭素型の都市・地域づくりを総合的かつ計画的に取り組むことが必要です。例えば、少子高齢化や過疎化等の課題が顕在化し、住民の移動に支障が生じることや空き家の増加が見込まれる場合は、都市計画等の関連する行政計画と連動して都市構造を集約化して住民の公共交通網へのアクセスを改善するなどの対策を講じ職住近接や集住化を促すことで、脱炭素化の実現のみならず、地域課題の解決にも貢献します。

脱炭素型のまちづくりの推進に当たっては、総合計画や都市計画、農業振興地域整備計画、立地適正化計画、気候変動適応計画、低炭素まちづくり計画、公共施設等総合管理計画、地域公共交通網形成計画等の温室効果ガスの排出の削減等と関係を有する施策とも、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ、地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の削減等が行われるよう配意すべきです。

加えて、こうした取組に対する事業者・住民の理解・協力を促進するため、まちづくりに参画する人づくり・ネットワークづくりを進め、多様な主体が脱炭素化の担い手となるよう促すことが重要となります。このため、環境教育・普及啓発、エリアマネジメント等を始めとする民間団体の活動支援等の地域に密着した施策を進めることが期待されます。

b) 公共交通機関の利用促進、EV充電インフラの整備

公共交通機関の利用促進に当たっては、地域によって住民・事業者の交通手段が異なることから、区域の特徴を踏まえて施策を組み合わせて実施していくことが重要です。例えば、マイカーによる通勤・通学が多い地域では区域全体で公共交通網の利用促進を促すことは短期的には困難であることから、駅前や中心市街地等のエリア・ゾーンに限って公共交通網の利用促進を促し、それ以外については充電インフラの整備を含めた車両の脱炭素化・電動化の取組を集中的に推進することが考えられます。一方で、都市部の公共交通の利用が多い地域においては、公共交通網の利用促進を第一としつつも、カバーしきれない範囲を徒歩や自転車、カーシェアリング等の活用を促すことで移動の脱炭素化を促す施策を優先することも考えられます。そのほか、空港や港湾などの脱炭素化の取組を推進することで、移動や輸送に伴うCO2排出量を削減することも考えられます。

☝ 空港や港湾における脱炭素化の取組の推進

空港や港湾といった分野においても、今後、積極的に脱炭素化を推進していく方法について検討されています。

空港は、各地との移動・交流を行う航空ネットワークとして地域における拠点機能を有するとともに、災害時には物資の輸送拠点となるなど安心・安全の拠点機能も有しており、社会経済活動の基盤、物資の輸出入拠点、観光を含む交流基盤及び地域活力向上の基盤等、公共インフラとして不可欠な様々な役割を果たしており、また、海外の玄関口である空港の脱炭素化の取組は、国際競争力の観点からも重要であると言えます。

空港の脱炭素化の取組の例を、以下に示します。

<空港施設・空港車両等からのCO2排出削減>

- 旅客ターミナルビル、庁舎等空港建築施設における既存設備の高効率化及び建替・増築時の省エネ対応

- 航空灯火のLED化

- 空港車両のEV・FCV化

<空港の再生エネルギー拠点化>

- 太陽光発電を始めとした再生エネルギーの導入

- 蓄電池・水素等の利活用

空港の再生エネルギー拠点化によって、空港内における自家消費のみならず、空港で発電した電力を周辺施設に供給することによる地域との連携、災害時における空港の蓄電池及びEV等の空港車両からの電力供給等によるレジリエンス強化、炭素クレジットの創出等による航空機からのCO2排出削減への貢献等が期待されています。

2022年12月には、「航空法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係者が一丸となって航空のカーボンニュートラルを目指すため、「航空の脱炭素化の推進に関する基本方針(航空脱炭素化推進基本方針)」33が策定されました。基本方針には航空分野(航空機運航分野と空港分野)の脱炭素化の推進の意義及び目標、政府が実施すべき施策に関する基本方針、関係者が講ずべき措置に関する基本事項等が定められています。また、基本方針を踏まえ、「空港脱炭素化推進計画策定ガイドライン」34が改定されました。

各空港においては、上記ガイドライン及び2022年度以降に策定予定の整備マニュアル等を参考に、空港関係者が一体となり空港全体として脱炭素化の取組を進めていくことが期待されています。

33国土交通省ホームページ「航空の脱炭素化の推進に関する基本方針(航空脱炭素化推進基本方針)」

<https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku08_hh_000039.html>

34国土交通省ホームページ「空港脱炭素化推進計画策定ガイドライン」<https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk9_000060.html>

図2-58 空港の脱炭素化のイメージ

出典:国土交通省、「空港分野におけるCO2削減に関する検討会(第4回)」

<https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk9_000057.html>

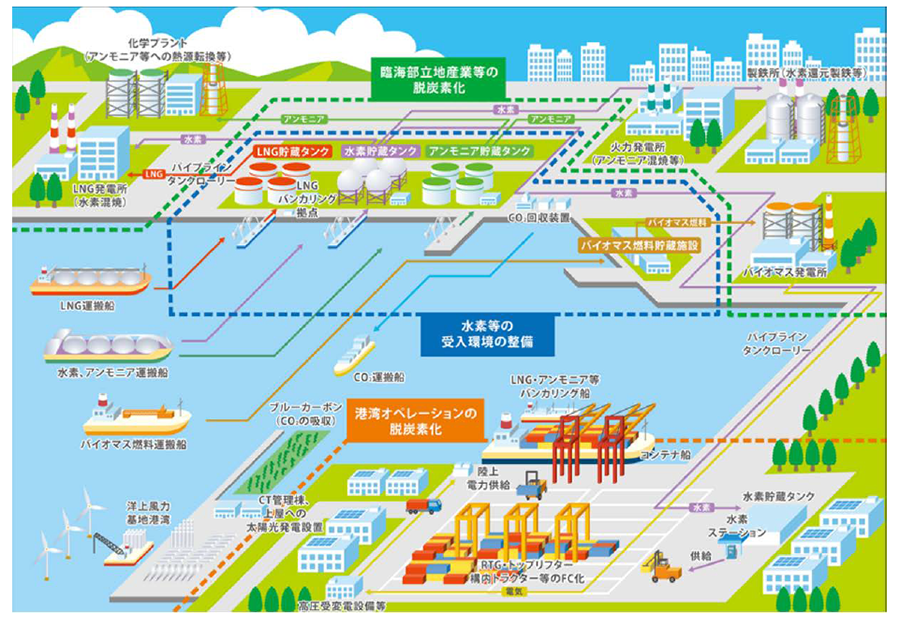

世界的にサプライチェーンの脱炭素化に取り組む荷主が増える中、海陸の結節点である港湾においても、荷主や船社・物流事業者の要請に対応して港湾施設の脱炭素化に取り組み、競争力を強化していくことが必要となっています。また、港湾・臨海部にはCO2を多く排出する産業が立地しており、港湾において、水素等へのエネルギー転換に必要な環境整備を行い、これら産業の脱炭素化を後押しすることも必要となっています。このため、港湾分野において、2050年カーボンニュートラル等の政府目標の下,我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整備等を図るカーボンニュートラルポート(CNP)の形成が推進されています。

港湾における脱炭素化の取組を推進するため、2022年11月、「港湾法の一部を改正する法律(令和4年法律第87号)」が成立・公布され、同年12月にその一部が施行されました。これにより、今後は、港湾管理者が、多岐にわたる官民の関係者が参加する「港湾脱炭素化推進協議会」での検討を踏まえ、短期・中期・長期と段階的に脱炭素化に取り組む「港湾脱炭素化推進計画」を作成し、同計画に基づいて各関係者がそれぞれの取組を進めることとなります。これに伴い、国土交通省では、港湾管理者による港湾脱炭素化推進計画の作成を支援するため、2023年3月、「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアルを公表しました。

また、CNPに関する国際協力も進められています。2021年4月、日米首脳共同声明別添文書において、日米両国がCNPについて協力することが掲げられました。加えて、2021年9月に開催された日米豪印首脳会合において、2030年までに2~3の低排出、又はゼロ排出のグリーン海運回廊を確立することを目指すことが合意され、この目標を達成するため,海運タスクフォースにおいて各国と調整が進められています。このように、港湾の国際競争力の強化に向け、海外の港湾と連携しながら、CNPの形成が推進されています。

図2-59 カーボンニュートラルポート(CNP)の形成イメージ

出典:国土交通省「カーボンニュートラルポート(CNP)」

c) エネルギーの面的利用の推進

都市のコンパクト化等のまちづくりの推進や公共施設の再編等と合わせて、地域熱供給システムの導入等による効率的なエネルギー利用を推進することが期待されます。

地域で生みだされた再生可能エネルギー電気や再生可能エネルギー熱を、地域で利活用することも重要です。例えば、再生可能エネルギー熱を利用した地域熱供給事業の実施により、区域内の熱需要を脱炭素化することができます。また、地方公共団体出資の地域新電力等と連携して、地域の再生可能エネルギー発電所で発電した電気を利用した再生可能エネルギー電力メニューを提供することで、地域で生みだされた電気を地域で消費し、区域内のエネルギー由来二酸化炭素の排出量削減にも寄与します。

このようにエネルギー供給側とエネルギー需要側が一体となって連携した取組を行うための方法として、地域エネルギーマネジメントシステム(CEMS:Community Energy Management System)の導入・活用を通じた地域における需給調整やスマートコミュニティの実現等が考えられます。

緑地の保全及び緑化の推進

a) 適切な森林整備、木材の利用促進(建築物等)

吸収源については、二酸化炭素の吸収源としての機能を持つ森林を適切に管理・維持することが重要であり、適切な森林施業(更新、保育、間伐、主伐等)が行われるように、その基礎となる森林データの整備や、維持管理のための施策を講じることが考えられます。また、都道府県及び市町村へ譲与される森林環境譲与税を活用して、吸収源以外の公益的機能(水源かん養、土砂流出防止等)の維持と一体的に森林管理を講じることも望まれます。

間伐・主伐によって生み出された木材を適切に利用することも重要です。木材は大気中のCO2を大量に固定していることから、例えば建材として中長期にわたって利用することで都市・地域の中でCO2を固定することができます。したがって、都道府県や市町村で生産された木材を地域の中で、建材として積極活用し、建築物のZEH・ZEB化の取組と併せて一体的な建築部門の取組を講じることも考えられます。

森林以外の吸収源対策としては、農地土壌吸収源対策、都市緑化の推進などがあります。農地においては、我が国の農地及び草地土壌における炭素貯留は、土づくりの一環として行う土壌への堆肥や緑肥などの有機物の継続的な施用やバイオ炭の施用等により増大することが確認されていることから、農地土壌中の炭素貯留量の増加に資する環境保全型農業の推進が、吸収源対策としても機能します。都市緑地においては、「緑の基本計画」等に基づく都市公園の整備、道路、河川・砂防、港湾、下水処理施設、公的賃貸住宅、官公庁施設等における緑化の推進、新たな緑化空間の創出等の推進、緑の創出に関する普及啓発と、市民、企業、NPO等の幅広い主体による緑化の推進に関する施策を講ずることが考えられます。

多様な主体の連携の推進

a) 多様な主体の連携による再生可能エネルギー利用

地域に再生可能エネルギー資源がほとんど存在しない都市部においては、ポテンシャルを可能な限り活用しつつ、再生可能エネルギーポテンシャルが高い地域と連携し、再生可能エネルギーを地域の外から調達することが考えられます。

地域資源である再生可能エネルギーは、その活用の仕方によって、地域経済の活性化や、地域の防災力の向上など、地域を豊かにし得るものとなります。地方公共団体は、地域に貢献する形での再生可能エネルギーの普及を発電事業者に対し求めていくことが望まれます。これらの取組を推進していく上で、地球温暖化対策推進法により新たに位置付けられた、地域脱炭素化促進事業の制度を活用していくことが期待されます(詳細は、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)をご覧ください。)。

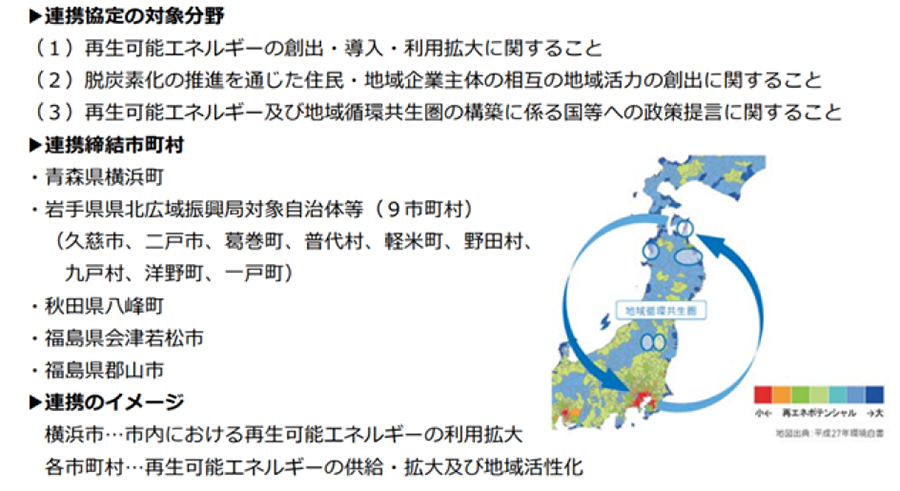

☝ 中山間地域と都市部の連携

横浜市は、「横浜市再生可能エネルギー活用戦略」を作成し、最大限の省エネで約50%、電力以外(新技術の実用化・普及)で約25%、残りの25%を再生可能エネルギーの導入による削減を計画したものの、市内のポテンシャルは8%程度であったため、横浜市と東北13市町村との連携協定を結び、再生可能エネルギーに関する連携連絡会の実施、再生可能エネルギー電力の購入を進めています。

図2-60 横浜市と東北13市町村との再⽣可能エネルギーに関する連携協定の概要

出典:横浜市「東北13市町村連携で過去最大の再エネ供給開始!「福島県会津若松市・横浜市再エネ受給開始式」を開催」