- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)

2.区域施策編の策定

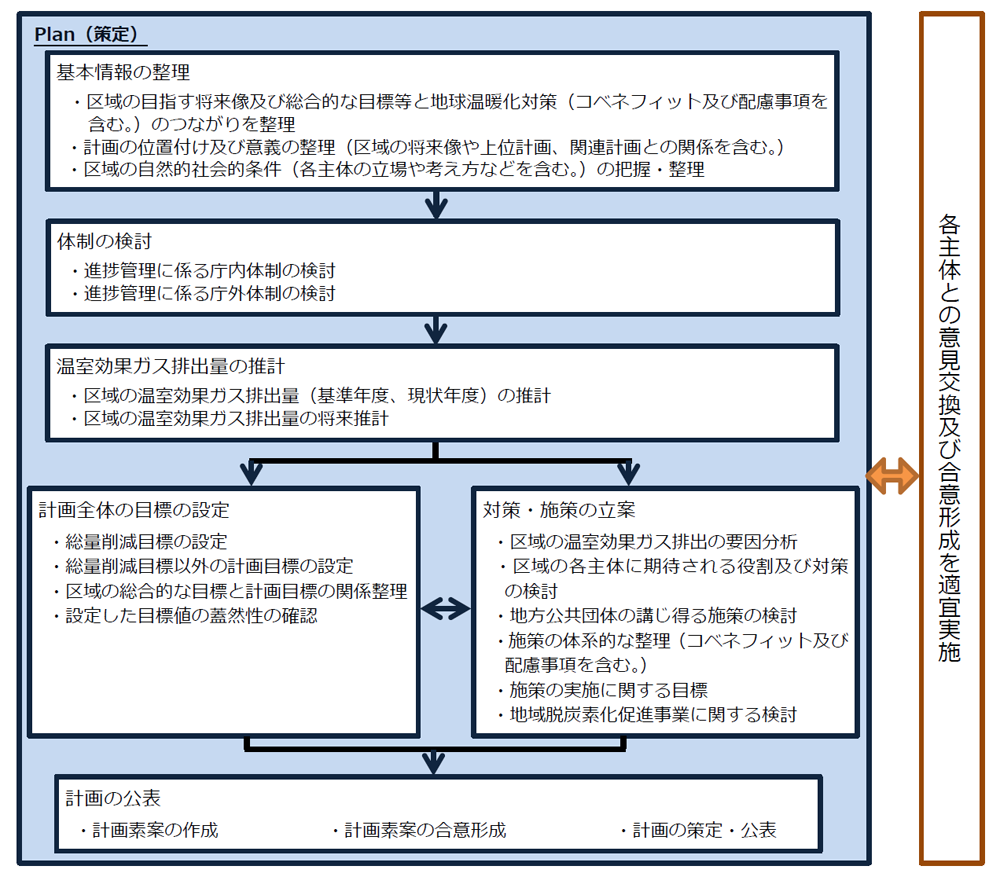

「2.区域施策編の策定」では、区域施策編の策定プロセスを、図2-1のように整理し、それぞれについて説明します。なお、プロセスの手順として、図2-1では前段から後段へと一方向に進行する形を提示していますが、実際には、後段の検討結果を踏まえて前段の再検討等が必要となることもあり得ます。

区域施策編の策定「Plan」に当たっては、まず、区域の自然的社会的条件(各主体の立場や考え方等を含みます)の把握・整理を行うとともに、総合計画に示された区域の総合的な目標や区域の目指す将来像について、地球温暖化対策とそのコベネフィットとのつながりの整理を行います。また、庁内の関係部局とも適切に連携しながら、区域施策編と上位計画(総合計画や環境基本計画)との関係や関連する他分野の行政計画との関係を整理します。

続いて、区域施策編の策定・進捗管理に係る庁内及び庁外の体制の検討・構築を行います。その際には、住民や事業者を始めとして域内外の多様なステークホルダーの参画が重要となります。

次いで、区域の温室効果ガス排出量について、基準年度及び現状年度の推計を行います。必要に応じて将来推計も行います。

さらに、これらの推計結果も活用しながら、温室効果ガスの総量削減目標やこれ以外の計画目標の設定に向けて、庁内及び庁外の議論を重ねます。併せて、区域の総合的な目標と計画目標の関係整理や設定しようとする目標値の蓋然性の確認を行うことも有用です。

区域の温室効果ガス排出の要因分析も行いながら、区域の各主体に期待される役割及び対策を踏まえて、地方公共団体として講じ得る施策を検討します。コベネフィット及び配慮事項を含めて施策を体系的に整理するとともに、施策ごとにその実施に関する目標を設定します。

こうして計画素案を作成し、これについて庁内外の合意形成を図った上で、正式に区域施策編として策定し、これを遅滞なく公表します。

図2-1 区域施策編の策定プロセスの例

2-1.区域施策編策定の基本的事項・背景・意義

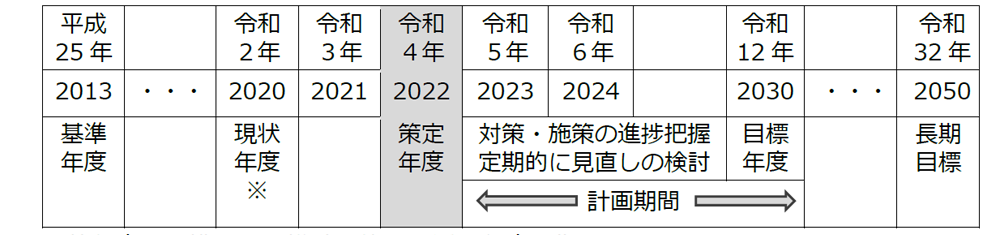

区域施策編の基準年度、目標年度、計画期間及び見直しの時期については、各地方公共団体が任意に設定することができます。

一方で、地球温暖化対策は、その企画・実施から効果が発生するまでの間に、長い期間を要する場合があります。区域施策編には、短期的に効果が発生する施策のみならず、中長期的な観点に立った施策も盛り込むことが重要です。そのような施策の評価が定まるまでにも、やはり一定の期間が必要であると考えられます。

また、区域施策編は、関連する他分野の施策(都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の削減等に関係のある施策)とも連携を図る必要がある一方、それらの施策も、長期間にわたって実施されるものである場合があります。このような施策との適切な連携に向けた検討の機会をより多く確保するために、計画期間を長く設定することが有効であると考えられます。

加えて、見直しを行う時期と計画期間の終期は、必ずしも同時期である必要はありません。計画期間中、複数年(例えば5年)ごとに進捗状況等について検討を加え、その結果を踏まえて、必要に応じて区域施策編の(一部ないし全部の)改定を繰り返していくことが考えられます。

政府は、地球温暖化対策計画について、2030年度末までを計画期間とした上で、少なくとも3年ごとに検討を加え、検討の結果に基づき、必要に応じて計画を見直し、変更の閣議決定を行うこととしています。

以上のことを踏まえると、パリ協定の趣旨を踏まえ、地球温暖化対策計画に即する観点からは、2013年度を基準年度とし、2030年度を目標年度と設定することが望まれます。なお、長期目標を設定する場合は、2050年度を設定することが望まれます。

仮に、基準年度を2013年度としないこととした場合であっても、地球温暖化対策計画に即する観点から、2013年度比の値も併記することが望まれます。設定が望まれる基準年度及び目標年度を表2-1に示します。

表2-1 設定が望まれる基準年度及び目標年度

区分 |

設定が望まれる年度 |

|---|---|

基準年度 |

2013年度 |

目標年度 |

2030年度 |

基準年度、目標年度及び計画期間の例を図2-2に示します。

※現状年度は、排出量を推計可能な直近の年度を指します。

図2-2 基準年度、目標年度及び計画期間の例

区域施策編の策定後においては、区域施策編に盛り込まれた施策が実効的に実施されるよう、また、区域の自然的社会的条件の変化等に適切に応じられるようにしていく必要があります。

このため、区域施策編については、2030年度までの間、数年度ごとに見直しを行い、必要に応じ、全部又は一部の改定を繰り返していくことが強く望まれます。

見直しの時期については、例えば、区域の総合計画の見直しと同時期(同年度又は翌年度)に設定することが、他の多くの分野の施策と適切な連携を確保する上で有効であると考えられます。

2-1-1.地球温暖化対策をめぐる動向

地球温暖化対策計画においては、国民運動の推進に関して、地球温暖化の危機的状況や社会にもたらす影響について、IPCC評価報告書7や気候変動影響評価報告書などで示された最新の科学的知見に基づく内外の信頼性の高い情報を、世代やライフスタイル等に応じて、分かりやすい形で国民に発信することで、地球温暖化に対する国民の意識改革と危機意識浸透を図るとされています。これを踏まえ、地域における地球温暖化対策の重要性・必要性を地域の事業者や住民に理解してもらい、健全な問題意識を醸成するため、区域施策編においても、地球温暖化対策をめぐる動向として、下記3つのようなテーマを記載することが望ましいと考えられます。

・気候変動の影響8

・地球温暖化対策をめぐる国際的な動向(国連気候変動枠組条約における国際枠組み等)

・地球温暖化対策をめぐる国内の動向(国や他の地方公共団体9の政策動向等)

7「IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル:Intergovernmental Panel on Climate Change)」は、世界気象機関(WMO)と国連環境計画 (UNEP)により設立された組織であり、気候変動に関する最新地球温暖化の科学的知見をとりまとめた報告書を作成・公表し、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることを目的としています。直近では、令和3年から令和5年にかけて第6次評価報告書が公表されました。

8都道府県別の気候変動の状況や気候変動影響例は以下のHPより入手することができます。

<気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT):http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/>

9例えば、人口規模や自然的社会的条件が類似する地方公共団体等が考えられます。

これらの3テーマについては、例えば、以下のような内容を記載することが考えられます。

(1) 気候変動の影響

地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つとされています。既に世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されています。

2021年8月には、IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書が公表され、同報告書では、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないこと、大気、海洋、雪氷圏、及び生物圏において、広範かつ急速な変化が現れていること、気候システムの多くの変化(極端な高温や大雨の頻度と強度の増加、強い熱帯低気圧の割合の増加等)は、地球温暖化の進行に直接関係して拡大することが示されました。

個々の気象現象と地球温暖化との関係を明確にすることは容易ではありませんが、今後、地球温暖化の進行に伴い、このような猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測されています。

(2) 地球温暖化対策をめぐる国際的な動向

2015年(平成27年)11月から12月にかけて、フランス・パリにおいて、COP21が開催され、京都議定書以来18年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。

合意に至ったパリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」や「今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡」を掲げたほか、附属書I国(いわゆる先進国)と非附属書I国(いわゆる途上国)という附属書に基づく固定された二分論を超えた全ての国の参加、5年ごとに貢献(nationally determined contribution)を提出・更新する仕組み、適応計画プロセスや行動の実施等を規定しており、国際枠組みとして画期的なものと言えます。

2018年に公表されたIPCC「1.5℃特別報告書」によると、世界全体の平均気温の上昇を、2℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるためには、CO2排出量を2050年頃に正味ゼロとすることが必要とされています。この報告書を受け、表2-2のとおり、世界各国で、2050年までのカーボンニュートラルを目標として掲げる動きが広がりました。

表2-2 世界各国の脱炭素化への動き

国等 |

脱炭素化への動き |

|---|---|

EU |

・2020年3月に長期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略(Long-term low greenhouse gas emission development strategy of the European Union and its Member States)を提出。 ・「2050年までに気候中立(Climate Neutrality)達成」を目指す。 ・CO2削減目標を2030年に1990年比少なくとも55%とすることを表明。2021年7月に気候変動対策の法案パッケージ「Fit for 55」を発表。 |

英国 |

・気候変動法(Climate Change Act)(2019年6月改正)の中で、2050年カーボンニュートラルを規定。 ・2021年10月に温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロにするための具体的な計画「ネットゼロ戦略:グリーン化再構築」公表。 |

中国 |

・2020年9月の国連総会一般討論のビデオ演説で、習近平は2060年カーボンニュートラルを目指すと表明。「中国は発展途上国のエネルギーの低炭素化を大いに支援し、今後、海外で新たな石炭火力発電プロジェクトを行わない」と述べた。 |

米国 |

・2021年4月の米国主催の気候変動リーダーズサミットで、バイデン大統領はパリ協定に対応した新たな目標「2030年までに2005年比でGHG50~52%削減」を発表。 |

2022年(令和4年)11月に、エジプト・シャルム・エル・シェイクにおいて、COP27が開催されました10。本会合内での決定文書では、緩和、適応、気候変動の悪影響に伴う損失及び損害、気候資金等の内容が記載されました。中でも、2021年(令和3年)英国・グラスゴーにて開催されたCOP26において、この10年における行動を加速させる必要性が強調されていることを踏まえ、2030年までの緩和の野心と実施を緊急に高めるための「緩和作業計画」が策定され、計画期間である2026年までに毎年進捗を確認すること、全てのセクターや分野横断的事項を対象とすることなどが盛り込まれました。

10国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)、京都議定書第17回締約国会合(CMP17)及びパリ協定第4回締約国会合(CMA4)の結果について<https://www.env.go.jp/press/press_00859.html>

(3) 地球温暖化対策をめぐる国内の動向(国や他の地方公共団体の政策動向等)

2020年10月、我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。翌2021年4月、地球温暖化対策推進本部において、2030年度の温室効果ガスの削減目標を2013年度比46%削減することとし、さらに、50%の高みに向けて、挑戦を続けていく旨が公表されました。

また、地球温暖化対策推進法では、2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念として法律に位置付け、地方公共団体実行計画(区域施策編)に関する施策目標の追加や、地域脱炭素化促進事業に関する規定が新たに追加されました。政策の方向性や継続性を明確に示すことで、国民、地方公共団体、事業者等に対し予見可能性を与え、取組やイノベーションを促すことを狙い、さらに、市町村においても地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定するよう努めるものとされています。

さらに、令和3(2021)年6月、国・地方脱炭素実現会議において「地域脱炭素ロードマップ」が決定されました。地域脱炭素ロードマップでは、5年の間に政策を総動員し、人材・技術・情報・資金を積極的に支援することで、次の二つの取組を実施することが示されています。

まず1点目に、地方公共団体や地元企業・金融機関が中心となって2030年までに少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」を創出し、地域特性に応じた先行的な取組実施の道筋をつける、とされています。これにより、多様な地域において、地域課題を解決し、住民の暮らしの質向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示します。2点目に、2030年度目標及び2050年カーボンニュートラルの実現に向け、表2-3で整理したとおり、脱炭素の基盤となる重点対策(自家消費型の太陽光発電、住宅・建築物の省エネ、ゼロカーボン・ドライブ等)を全国津々浦々で実施する、としています。

表2-3 地域脱炭素ロードマップにおける重点対策

施策 |

概要 |

|---|---|

屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 |

2030年:設置可能な建築物の約50%に太陽光発電が導入 |

地域共生・地域裨益型再エネの立地 |

・地域が主役になり、地域と共生し、地域に裨益する再エネ事業が全国で展開され、地域脱炭素の主役として貢献していることを目指す |

公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修時のZEB化誘導 |

・2030年までに新築建築物の平均11でZEBが実現していること、公共施設等は率先してZEBを実現していることを目指す ・公共部門の再エネ電気調達が実質的に標準化されていることを目指す |

住宅・建築物の省エネ性能等の向上 |

・住宅の断熱性能等の向上・良質な住環境の創出は、ヒートショックによる健康リスクの低減等に資するという共通認識化とその取組を目指す ・2030年までに新築住宅の平均でZEHが実現していることを目指す |

ゼロカーボン・ドライブ(再エネ電力×EV/PHEV/FCV) |

・地域内の人・モノの車による移動について、EV/PHEV/FCV が最初の選択肢となること ・2035年までに乗用車の新車販売に占める電動車の割合を100%とすることを目指す |

資源循環の高度化を通じた循環経済への移行 |

・市民・事業者と連携した環境配慮設計製品の利用やプラスチック資源のリデュース、回収・リサイクルの一体的な進展を目指す ・2000年度比で食品ロス量を2030年度までに半減、及びリサイクルによる食品廃棄ゼロとなるエリアの創出を目指す ・廃棄物処理や下水処理で得られる電気・熱・CO2・バイオガス等の地域での活用拡大を目指す |

コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり |

・都市のコンパクト化やゆとりとにぎわいあるウォーカブルな空間形成が進み、車中心から人中心の空間に転換されるとともに脱炭素化に向けた包括的な取組が進展していることを目指す |

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立 |

2040年までに、 ・農林業機械・漁船の電化・水素化等の技術確立 2050年までに、 ・農林水産業のCO2ゼロエミッション化・化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行・農山漁村における再エネの導入を目指す ・輸入原料・化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の30%低減 ・耕地面積に占める有機農業取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大 |

出典:内閣官房(2021)「地域脱炭素ロードマップ」より作成

<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/pdf/20210609_chiiki_roadmap.pdf>

112050年のストック平均でのZEB達成に向けて、2030年には新築建築物全体(非ZEB建築物や年間一次エネルギー消費量がマイナスとなる建築物等を合算した場合)での平均値がネットゼロを達成していること

2021年10月には、地球温暖化対策計画の閣議決定がなされ、5年ぶりの改定が行われました。改定された地球温暖化対策計画では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて気候変動対策を着実に推進していくこと、中期目標として、2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指し、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていくという新たな削減目標も示され、2030年度目標の裏付けとなる対策・施策を記載した目標実現への道筋を描いています。また、「2050年までの二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指す地方公共団体、いわゆるゼロカーボンシティは、2019年9月時点ではわずか4地方公共団体でしたが、図2-3のとおり、2023年12月末時点においては1,013地方公共団体と加速度的に増加しています。

図2-3 2050年 二酸化炭素排出実質ゼロを表明した地方公共団体(2023年12月28日時点)

出典:環境省(2023)「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」

<https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html>

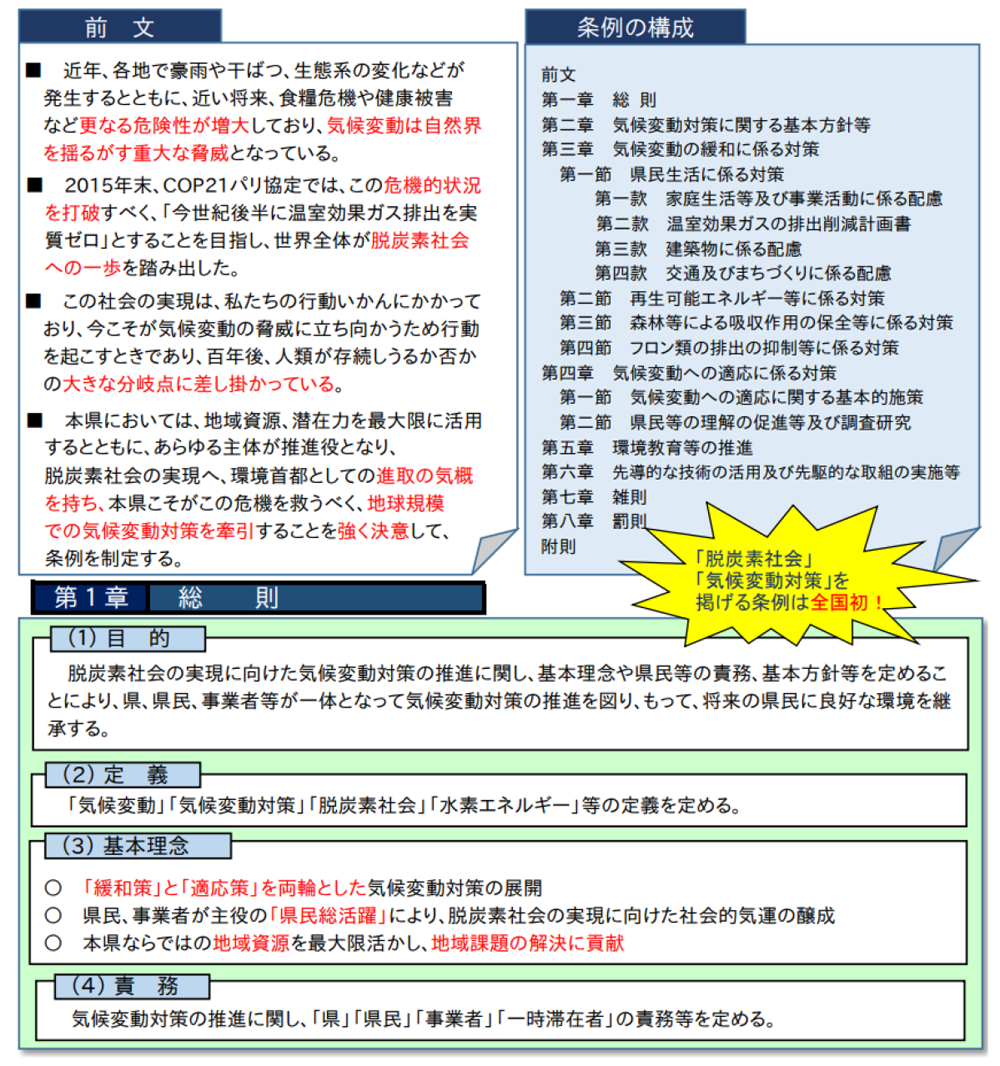

☝ 「脱炭素社会」の構築を掲げた条例:「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例」の概要

平成29年1月、環境情勢の大きな変化を踏まえ、徳島県は「脱炭素社会」の実現に向けて各ステークホルダーが一体となった気候変動対策の推進を図るための基本方針として、条例を定めました。

図2-4 徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例 概要(一部)

出典:徳島県「「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例」について」

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2016110200085>

☝ 日本の地方公共団体が参加している国際的イニシアティブ

日本の地方公共団体が参加している、地球温暖化対策を目的とした国際的イニシアティブには、次のようなものがあります。例えば、「世界気候エネルギー首長誓約」の枠組みには、署名首長はもちろん、各国のエネルギー関係省庁や州政府等の国や地方のコーディネーター、地方公共団体のネットワーク等のサポーター、欧州企業やNGO、国際ネットワーク等の様々な連携パートナーが含まれていることが特徴です。多様な連携パートナーが参画することで、技術的・科学的根拠に基づく共通の枠組みを活用した持続可能なエネルギー行動計画の策定が可能になるとともに、様々な実施・推進支援や財政支援が得られます。誓約した地方公共団体は、CO2排出量削減の状況を公表することとなっており、自主的な取組の促進につながります。

日本の地方公共団体においても、より多くの団体がこうしたイニシアティブに参加し、国際的な横のつながりを作りながら、地球温暖化対策の取組を加速化していくことが望まれます。

表2-4 各イニシアティブの概要と参加する地方公共団体の一覧

イニシアティブ名称 |

種類 |

概要 |

参加地方公共団体 |

|---|---|---|---|

世界気候エネルギー首長誓約 |

目標賛同/宣言 |

EUが2008年から進めてきた「首長誓約」(2014年からは「気候エネルギー首長誓約」は、EUの温室効果ガス排出削減目標以上の削減を目指す自治体首長がその旨を誓約し、行動計画を策定するもので、これまでに約7,700の自治体が参加。 一方、2014年から「都市・気候変動」担当国連特使マイケル・ブルームバーグ氏、ICLEIなどが進めてきた「気候変動政策に関する首長誓約(Compact of Mayors)」は、全世界で約630の自治体が参加。 「世界気候エネルギー首長誓約」は、これらが2016年に合流したもの。参加自治体に対し、アドバイスや情報提供などを行う。 |

宇佐市、大木町、大津市、 |

ICLEI |

情報共有ネットワーク |

持続可能な未来の実現に取り組む1,750以上の都市・地域からなる国際ネットワーク。国内外のネットワークをいかし、会員自治体への情報提供や国際的な発信機会の提供などを行う。 |

愛知県、飯田市、板橋区、 |

C40 |

情報共有ネットワーク |

気候変動対策に取り組む大都市による国際的なネットワーク、現在92都市が参加(合計すると世界経済の1/4を占める)。参加する大都市間で、テーマごとの分科会・ワークショップの開催、二年に一回の首長級サミットの開催などを行う。 |

東京都、横浜市 |

U20 |

情報共有ネットワーク |

C40などとの連携の下、国家レベルのG20の議論に、都市の意見などを反映させることを活動主旨とするプラットフォーム。2019年は日本がG20議長国となることを受け、東京都がU20メイヤーズサミットを主催(テーマ:気候変動、循環経済など)。 |

東京都、大阪市 |

アンダー2コアリション |

目標賛同/宣言 |

パリ協定の掲げる「2度目標」の達成に取り組むことなどを内容とした覚書に署名した200以上の自治体で構成。加盟自治体による脱炭素化に向けた計画策定・施策の拡充・透明性の向上に関する取組などを支援。 |

岐阜市 |

FC4S |

目標賛同/宣言 |

サステナブルファイナンスを推進する世界都市ネットワーク。グリーンファイナンスやサステナブルファイナンスの有効な定義の重要性を唱える共同宣言を策定する。債券市場の効率と透明性を改善するため「グリーン資産ウォレット」などのグリーン・デジタルファイナンスの知見を共有する。パートナーとして、国連環境計画金融イニシアチブ(UNEP FI)が参画。 |

東京都 |

カーボンニュートラル |

目標賛同/宣言 |

2015年、「2050年までに80%以上の温室効果ガス排出量削減」を掲げた都市により発足。17都市で発足し、年々構成都市が増え現在は22都市。横浜市は発足時からの加盟メンバー。 |

横浜市 |

Race To Zero |

目標賛同/宣言 |

世界の企業・自治体・大学等が参加し、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目標として行動することを掲げる国際キャンペーン。UNFCCC(国連気候変動枠組条約事務局)が2020年6月に発表した。世界708都市、24地域、2,360企業、163大投資家、624高等教育機関が参加している。(2021年6月3日時点) |

東京都、京都市、横浜市、 |

出典:各イニシアティブHPより作成

2-1-2.区域の特徴

区域施策編は、地球温暖化対策推進法第21条第3項において「その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の削減等を行うための施策に関する事項」を定めるものとされています。このため、区域の自然的社会的条件を把握し整理する必要があります。

その際には、単なる一般的な地理的特徴を列挙するのではなく、区域施策編に盛り込む対策・施策との関連性(何が対策・施策に影響を与えるか、どこに対策・施策の重点を置くべきか、どのような地域資源が活用可能か等)を念頭に置いて整理することが重要です。(詳細は、後半に記載した事例をご覧ください。)また、区域の特徴の記載に当たっては、地方公共団体の総合計画等の関係行政計画との整合性を取ることが望ましいです。

自然的条件としては、例えば、区域の気候や、再生可能エネルギー資源等の地域資源の賦存状況等が考えられます。社会的条件としては、温室効果ガス排出量(総量及び部門・分野別の値)の推移のほか、例えば、産業構造、都市構造、交通体系、インフラの状況、人口動態、住民の環境意識・ライフスタイル、技術動向等が考えられます。

これらの条件は、例えば、下記のように、それぞれ区域施策編に盛り込む対策・施策に関連すると考えられます。区域施策編の策定に当たり、区域の特徴を分析した結果を踏まえて、具体的な対策・施策と結び付けるプロセスが重要です。

・気候:家庭部門や業務その他部門の対策・施策

・再生可能エネルギー資源の賦存状況:再生可能エネルギーの導入に係る対策・施策

・産業構造:産業部門や業務その他部門の対策・施策

・都市構造/交通体系/インフラの状況:運輸部門やまちづくりに関する対策・施策

・人口動態/住民の環境意識・ライフスタイル:家庭部門や業務その他部門の対策・施策

・技術動向:各技術が関係する部門・分野における対策・施策

また、区域の自然的社会的条件の一つとして、気候変動による区域への影響の整理や評価結果を盛り込むことも考えられます。「気候変動適応計画」(令和3年10月22日閣議決定)においても、気候変動影響の内容や規模は、地域の気候条件、地理的条件、社会経済条件等の地域特性によって大きく異なり、早急に対応を要する分野等も地域により異なることとされています。また、地域にとっては、気候変動適応を契機として、地域それぞれの特徴を活かし、第5次環境基本計画において示された「地域循環共生圏」の創造による強靱で持続可能な地域社会の実現につなげていく視点も重要であるとされています。気候変動による影響や気候の情報は、気候変動適応情報プラットフォームA-PLATが参考になります。

さらに、区域施策編に盛り込むべき事項として、「太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項」(地球温暖化対策推進法第21条第3項第1号)が掲げられていることを踏まえ、区域の自然的社会的条件の一つとして、再生可能エネルギーによるCO2削減ポテンシャル等を盛り込むことも考えられます。

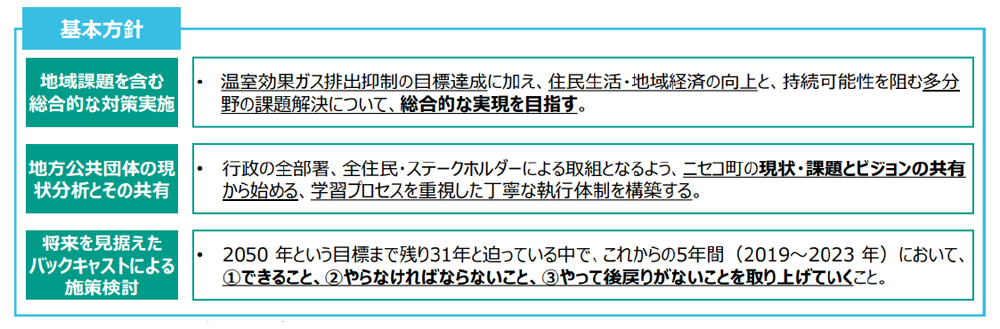

【事例】区域の特徴分析に基づく具体的な施策・対策の検討(北海道ニセコ町) |

2019年3月、ニセコ町において「ニセコ町環境モデル都市アクションプラン」が改定されました。これは環境基本条例等で示されている取組について、より具体的かつ実効的な計画を担うものとして位置付けられています。本アクションプランは、温室効果ガス排出抑制目標の実現と地域課題の解決の総合的な実現を目指すものとされ、全ステークホルダーによる取組となるように地域の現状・課題について分析を実施しています。 <検討プロセスの考え方> 2050年の将来を見据え「①できること」「②やらなければならないこと」「③やって後戻りがないこと」を検討し、優先順位の高い施策から順に施策に盛り込む検討プロセスを採用しています。  図2-5 検討プロセスの考え方

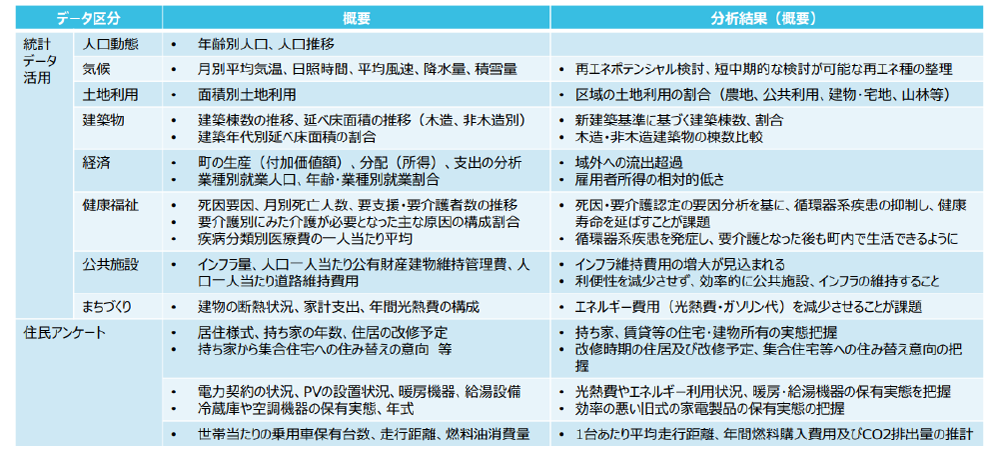

<区域の特徴に関する分析項目と分析結果> 統計データを通じて、地域の現状・課題を分析。再生可能エネルギーの導入や建築物、土地利用など地方公共団体実行計画(区域施策編)にも関連する項目が分析されるとともに、経済、健康福祉など環境分野以外の現状や課題についても把握しています。町民ワークショップや住民アンケートにより、統計情報だけでは得られない住民・世帯の現状・特徴や、住民の意向についても把握しています。  図2-6 区域の特徴に関する分析項目と分析結果 |

☝ <2050年からバックキャストした区域の目指す将来像の検討プロセス>

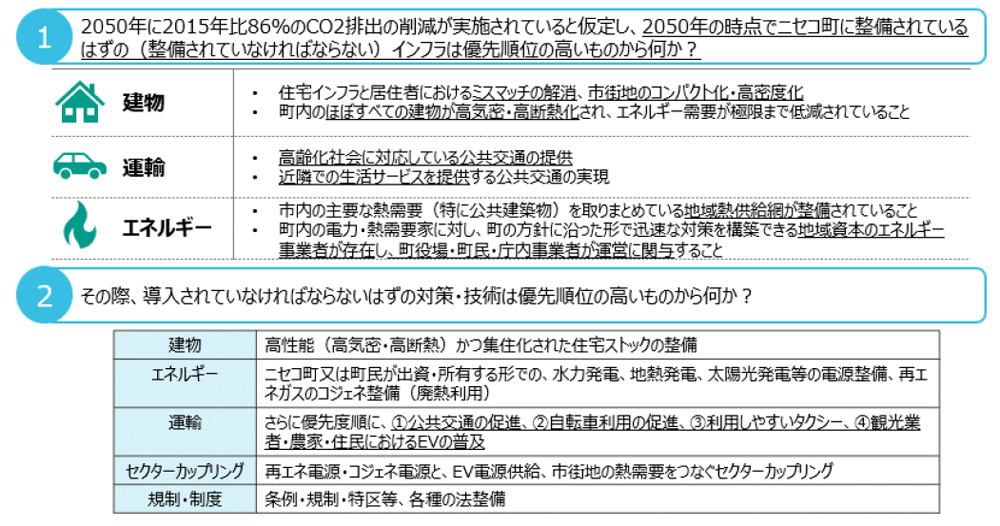

ニセコ町では2050年に2015年比86%のCO2排出量削減の目標を掲げているが、目標からバックキャストして整備されていなければならない施策の優先度を以下の2プロセスで検討しています。

図2-7 区域の目指す将来像の検討プロセス

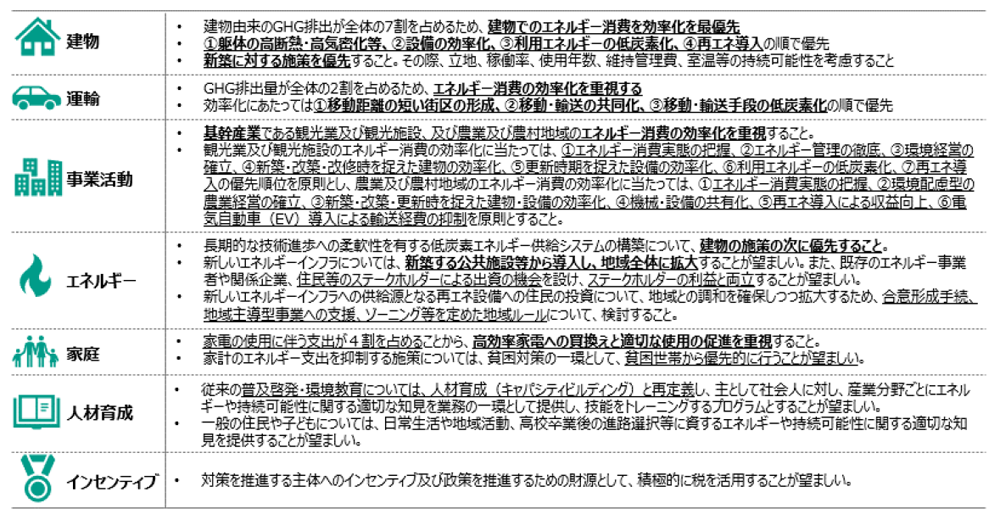

<区域の特徴分析を踏まえた、対策・施策の体系的整理>

2050年を見据えてニセコ町になければならないインフラ・技術の優先度を見定めた上で、各政策分野別の方針が整理されている。排出量の過半を占める建物の高気密・高断熱化の推進や、低炭素エネルギー供給システムの構築が位置付けられています。

図2-8 対策・施策の体系的整理

出典:ニセコ町「ニセコ町環境モデル都市アクションプラン」

<https://www.town.niseko.lg.jp/resources/output/contents/file/release/910/26784/actionplan.pdf>より作成

☝ 家庭部門のCO2排出実態統計調査(家庭CO2統計)等の活用

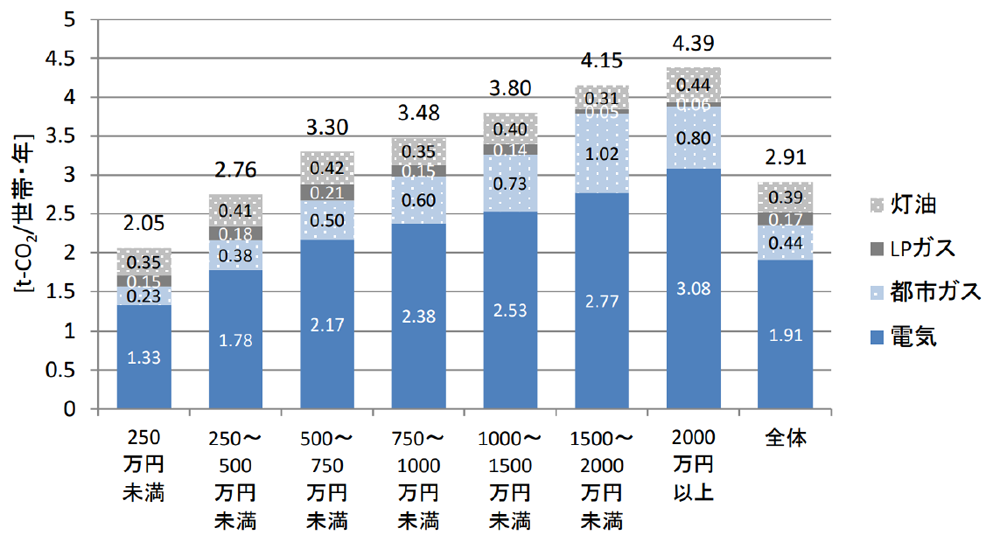

環境省では、家庭からの二酸化炭素(CO2)排出量やエネルギー消費量の実態を把握し、地球温暖化対策の企画・立案に資する基礎資料を得ることを目的として「家庭部門のCO2排出実態統計調査」(家庭CO2統計)を実施しています。

家庭CO2統計のデータを基に、世帯収入別のエネルギー消費量や都市階級別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量等について分析することにより、家庭部門等における地域の特徴を分析し、必要な対策・施策の検討につなげていくことが期待されます。

図2-9 年間世帯収入別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量(令和2年度(速報値))

出典:環境省HP「家庭部門のCO2排出実態統計調査(家庭CO2統計)」

<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/kateiCO2tokei.html>

「令和2年度家庭部門のCO2排出実態統計調査結果の概要(速報値)」

<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/03_R2kateiCO2kekkagaiyou_sokuhou.pdf>

2-1-3.区域の目指す将来像

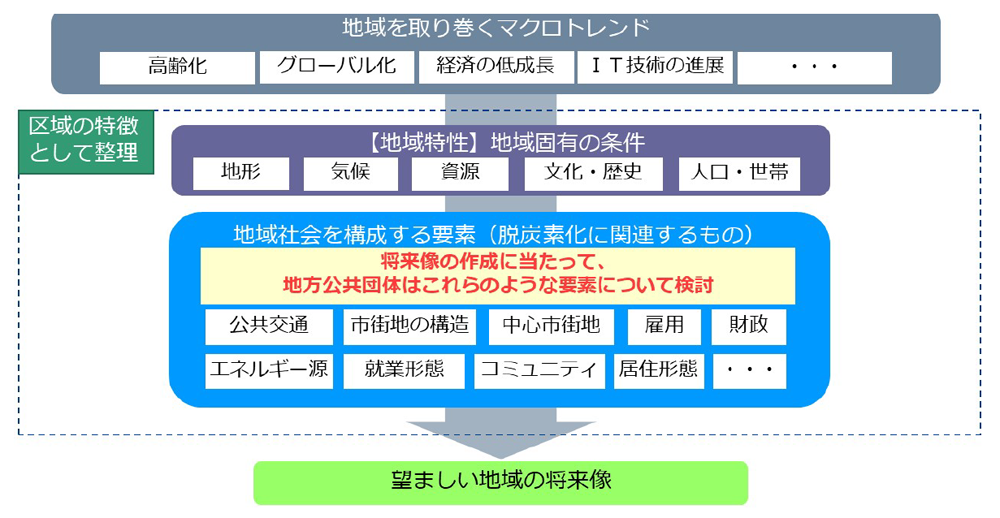

区域施策編においては、区域の目指す将来像として、地域を取り巻くマクロトレンドに加え、区域の特性として、地域固有の条件、地域社会を構成する要素を整理し構想し提示することが考えられます。

そのため、区域施策編における将来像は、区域の総合計画や環境基本計画といった上位計画における将来像や総合的な目標と整合的なものとする必要があります。さらに、地球温暖化対策の側面だけではなく、同時にコベネフィットの側面も踏まえたものとすることが考えられます。

図2-10 区域施策編における将来像の検討要素の例

地域の将来像を議論する際には、地球温暖化対策を独立に検討するのではなく、例えば、総合計画や環境計画といった上位計画において地球温暖化対策を位置付けて、区域施策編の議論へと結び付けていくことが重要であると考えられます。

そして、温室効果ガス排出削減の側面だけではなく、同時にコベネフィットを追求する側面も持たせていくことが重要であると考えられます。なお、コベネフィットを含む地域における地球温暖化対策の意義については、「2-1-4.地域における地球温暖化対策の意義」に記載します。

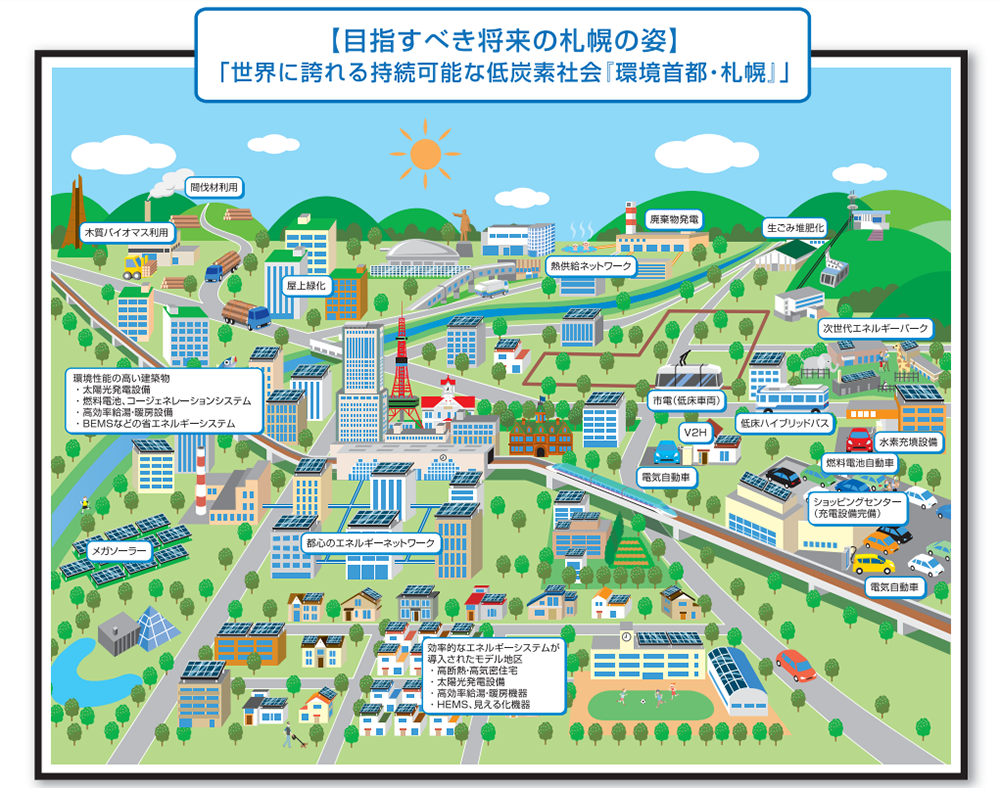

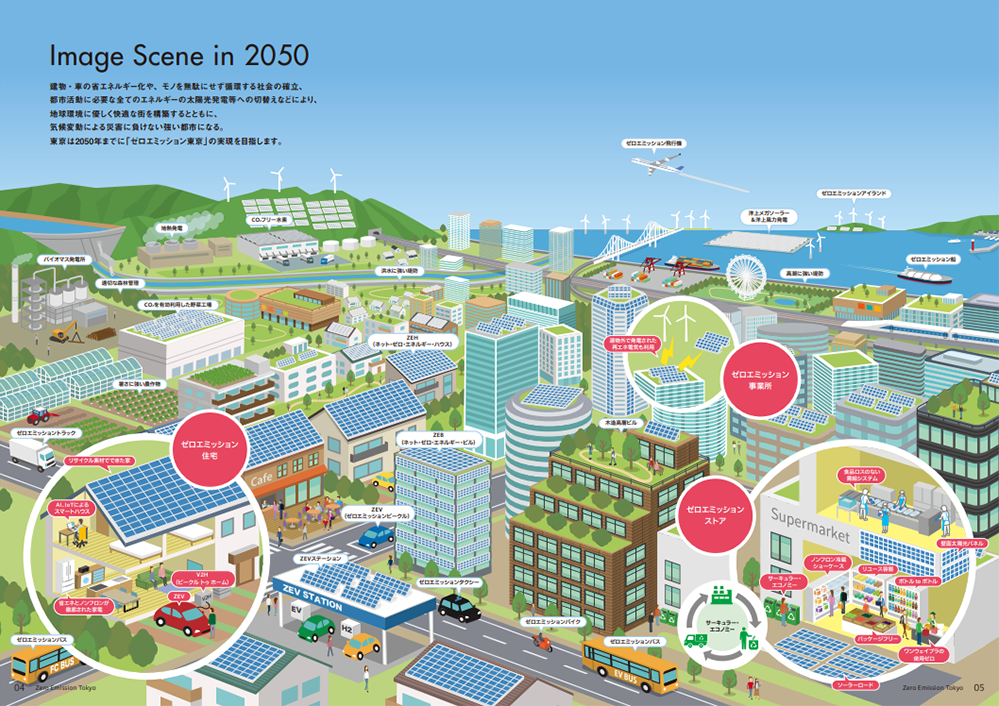

地球温暖化対策と多様なコベネフィットが加味された、実際に区域施策編に描かれた将来像のイメージを図2-11及び図2-12に例示します。

図2-11 将来像のイメージの例(札幌市)

出典:札幌市「札幌市温暖化対策推進計画(平成27年3月)第4章目指すべき将来の札幌の姿」

<https://www.city.sapporo.jp/kankyo/ondanka/newplan/documents/01-1-5_keikaku5.pdf>

図2-12 将来像のイメージの例(東京都)

出典:東京都「ゼロエミッション東京戦略(令和元年12月)第1章ゼロエミッション東京のイメージ」

地方公共団体が区域の目指す将来像等を構想するに当たっては、持続可能な開発目標「SDGs」(Sustainable Development Goals)を参考にした検討・整理を行うことも考えられます。

平成27年9月、国連において、国際社会が2030年に向けて、持続可能な社会の実現のために取り組むべき課題を集大成した新たな国際的な枠組みとして、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。この中では、持続可能な開発目標「SDGs」(Sustainable Development Goals)として、17のゴール及びゴールごとに設定された合計169のターゲットが盛り込まれています(図2-13参照)。

図2-13 SDGsが掲げる17のゴール

出典:内閣府地方創生推進事務局HP「地方創生SDGs」<http://www.future-city.go.jp/sdgs/>

また、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(令和3年10月閣議決定)」においても「脱炭素社会とともに目指す将来に希望の持てる明るい社会に向けて、各ステークホルダーが、踏まえるべき要素」について示されており、こちらを参考に、検討・整理を行うことも考えられます(表2-5参照)。

表2-5 各ステークホルダーが踏まえるべき要素

分類 |

内容 |

|---|---|

①SDGsの達成 |

・SDGsに掲げられた気候変動以外の目標とのコベネフィットの最大化を目指す。 |

②イノベーションを継続させる基盤としての「共創」 |

・長期的な社会変革に向けたニーズを共有し、多様な知がぶつかり合うことの繰り返しにより、「共創」的にイノベーションを生み出し続ける。 |

③Society5.0との連携 |

・「デジタル革命と多様な人々の想像・創造力の融合によって、社会の課題を解決し、価値を創造する社会」としての「Society5.0」により、デジタル化を通じて、エネルギー、モビリティ等の分野を超えた相互作用を通じて気候変動対策に貢献する。 |

④地域循環共生圏 |

・各地域が地域資源を持続可能な形で最大限活用し自立・分散型の社会を形成しつつ、より広域的なネットワークを構築し、地域における脱炭素化と環境・経済・社会の統合的向上によるSDGsの達成を図る「地域循環共生圏」の創造を目指す。 |

⑤課題解決先進国 |

・国内の都市や農山漁村を含む地域での成功モデルを発信・横展開し、「課題解決先進国」となることを目指す。 |

出典:環境省「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」

<https://www.env.go.jp/earth/chokisenryaku/mat04.pdf>

地球温暖化対策推進法により、市町村は地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を地方公共団体実行計画に定めるよう努めることとされています。脱炭素化促進事業に関する事項の一つである「地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(促進区域)」の設定の際は、区域の目指す将来像を描き、まちづくりの一環として考えることがとても重要です。

促進区域の設定例を表2-6に示しますが、促進区域の類型等については地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)をご参照ください。

表2-6 促進区域の設定例(分類)

類型 |

具体的な内容 |

参考となり得る事例※ |

|---|---|---|

1)広域的ゾーニング型 |

環境情報等の重ね合わせを行い、関係者・関係機関による配慮・調整の下で、広域的な観点から、再エネの導入の促進区域を抽出 |

秋田県にかほ市(風力) |

2)地区・街区指定型 |

スマートコミュニティの形成やPPA※※普及啓発を行う地区・街区のように、再エネ利用の普及啓発や補助事業を市町村の施策として重点的に行う区域を促進区域として設定 |

栃木県那須塩原市(小水力・バイオマス・太陽光等) |

3)公有地・公共施設活用型 |

公有地・公共施設等の利用募集・マッチングを進めるべく、活用を図りたい公有地・公共施設を促進区域として設定(例:公共施設の屋根置き太陽光発電) |

埼玉県所沢市(太陽光) |

4)事業提案型 |

事業者、住民等による提案を受けることなどにより、個々のプロジェクトの予定地を促進区域として設定 |

福島県福島市(太陽光) |

※:「参考となり得る事例」に示す事例は、環境省が想定する促進区域のイメージを表現するために用いているものであり、実際の事例において促進区域の設定が行われているものではありません。

※※:「PPA」Power Purchase Agreement(電力販売契約)の略称です。オンサイトPPAモデルとして、敷地内に太陽光発電設備を発電事業者の費用により設置し、所有・維持管理をした上で、発電設備から発電された電気を需要家に供給する仕組み等があります。

2-1-4.地域における地球温暖化対策の意義

(1) 地域循環共生圏の実現

地域循環共生圏は、地域資源を活用して環境・経済・社会を良くしていく事業(ローカルSDGs事業)を生み出し続けることで地域課題を解決し続け、自立した地域をつくるとともに、地域の個性を活かして地域同士が支え合うネットワークを形成する「自立・分散型社会」を示す考え方で、第五次環境基本計画(2018年4月閣議決定)に位置づけられています。

「自立した地域」とは、自ら課題解決を続け、地域づくりを持続している地域のことです。課題解決の手段は、環境・社会・経済の課題を同時解決する「ローカルSDGs事業」を地域で数多く生み出していくことです。

そして、そのような事業を生み出すことを目的に、地域の人々が主体性を発揮し、地域の中と外の異分野・異業種の人たちと協働するための「地域プラットフォーム」をつくることで地域づくりは加速し、地域同士の支えあいのネットワークもつながっていきます。

図2-14 地域循環共生圏の概要(再掲)

出典:環境省ローカルSDGs-地域循環共生圏<http://chiikijunkan.env.go.jp/>

地域循環共生圏は、地域資源を活用した多課題の同時解決を図っていくことにより実現することができますが、これらは「統合的アプローチ」という考え方で捉えると、より分かりやすくなります。

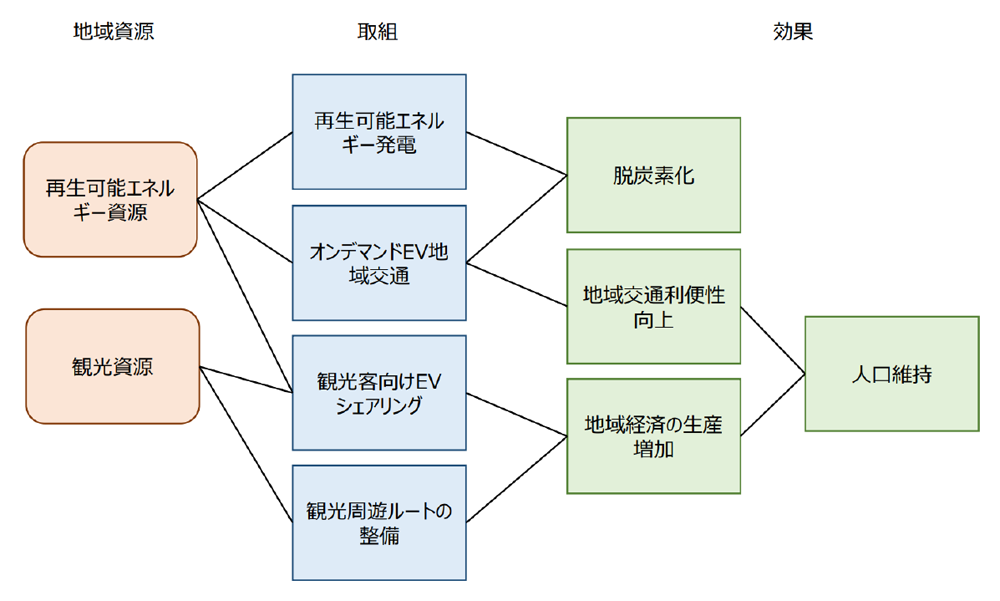

図2-15で示したとおり、地域資源を活用した多課題の同時解決の考え方について以下を例に取り上げます。地域資源として再生可能エネルギーのポテンシャルと観光資源があったとします。再生可能エネルギーによる発電を行い、その電力で電気自動車を充電し、この電気自動車を地域内のオンデマンド交通と観光客向けのカーシェアリングサービスに活用し、同時に観光の周遊コースを整備したとします。これらの取組は、再生可能エネルギーによる温室効果ガス削減効果、住民の交通利便性向上、観光客の増加による地域経済の活性化、エネルギーを自給することによって域外への資金流出を抑制することによる地域経済の循環に対しても同時に効果があります。交通利便性向上や域内での雇用維持により人口の流出抑制にも効果があることも考えられます。また、ZEB・ZEHなどの断熱性・機密性の高い建築物の導入促進を行うことにより、建築物の温室効果ガス排出削減や光熱費削減、健康寿命の延伸の寄与等を同時に実現することが可能となります。一つの事業で一つの成果を目指す場合と比べると相当に複雑ですが、行政には取り組むべき課題が多数あり、また多方面に影響のある取組があれば、地域資源を活用して多くの課題解決を目指すアプローチが有効だと考えることができます。

これは言葉を変えると、地球温暖化対策と同時に追求し得る便益「コベネフィット」の追求ということもできます。

図2-15 地域循環共生圏の考え方による統合的アプローチの模式的な例

出典:国立研究開発法人国立環境研究所「地域における「脱炭素社会ビジョン」策定の手順[Ver.1.2]」

<https://www.nies.go.jp/fukushima/pdf/decarbon_manual_2021.pdf>

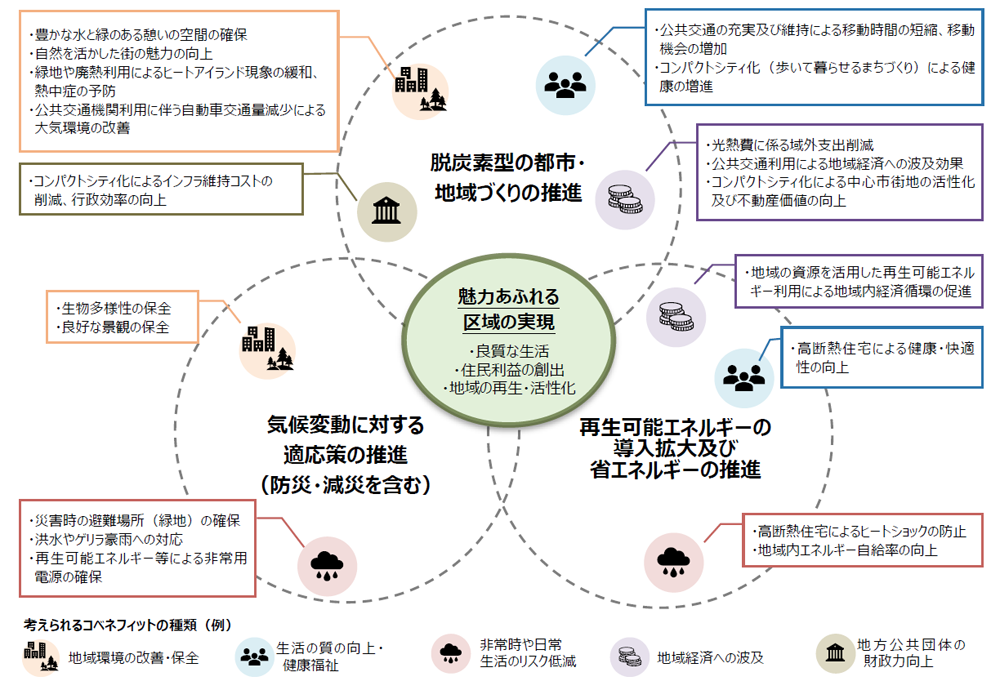

図2-16では、地域における地球温暖化対策の意義の整理の例として、気候変動に関する安心・安全の提供だけではなくて、住民の利便性や生活の質の向上にも寄与し得るということを提示しています。すなわち、地域における地球温暖化対策は、地域を豊かにする手段にもなり得ます。

図2-16 地球温暖化対策に伴うコベネフィットの例

コベネフィットの追求を通じて地域循環共生圏を実現していくためには、地域内外の様々な分野のステークホルダーが連携していく必要があります。

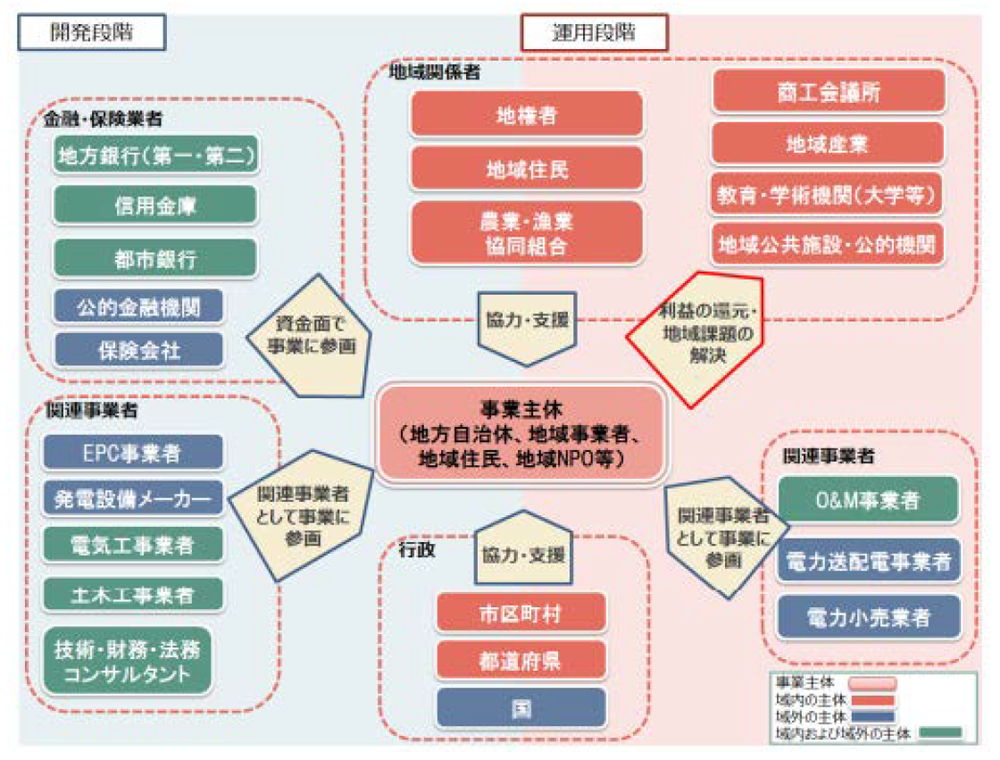

例えば、図2-17に示すように、再生可能エネルギーの導入等、地域の脱炭素化に資する事業の開発から運用のそれぞれのフェーズにおいて、資金及び事業面での地域内外のステークホルダーによる参画が必要となります。その中で、地域への経済的・社会的便益を生むためには、外部からの資金や技術を巻き込みつつも、地域主体で開発・運営を行うことが重要です。その際、表2-7にあるような事業による直接効果・間接効果が地域に還元されることにより、地域の経済的・社会的課題との同時解決につながることが想定されます。

図2-17 事業のステークホルダーと事業主体の関係性

出典:環境省「平成27年度低炭素社会の実現に向けた中長期的再生可能エネルギー導入拡大方策検討調査委託業務報告書」

<https://www.env.go.jp/earth/report/h29-02/h27_all.pdf>

表2-7 想定される地域への継続的な事業効果

| 直接効果 | 電力利用(売電収入) |

|---|---|

| 熱利用 | |

| 輸送用燃料利用 | |

| 雇用の創出 | |

| 税収増加 | |

| CO2削減 | |

| 間接効果 | エネルギーセキュリティの向上 |

| 地域インフラ・環境整備 | |

| 公共サービスの拡充 | |

| 地域経済の活性化、地域産業・商業振興 | |

| 地域環境の改善 | |

| 人材育成・環境意識の醸成 | |

| 地域コミュニティの強化 |

出典:環境省「平成27年度低炭素社会の実現に向けた中長期的再生可能エネルギー導入拡大方策検討調査委託業務報告書」

<https://www.env.go.jp/earth/report/h29-02/h27_all.pdf>より作成

【事例】地域循環共生圏の構築(岡山県真庭市) |

岡山県真庭市は市域の約79%を森林が占めており、西日本有数の木材集散地域です。これまで、木質バイオマス発電、CLT(直交集成板)等の新産業、生ごみ由来の液肥の農業利用等、地域資源の循環利用に積極的に取り組んできた一方で、人口減少や地域活性化、広域な市域であることによる人やモノの連携や資源の相互活用が難しいといった課題を依然と抱えていました。 2019年以降、市の最上位機関である真庭市総合計画審議会での議論や民間の方との意見交換等を通じて市全体の方向性として目指すべきビジョンの共有を図ったり、事業を進めていく上で核となる、地元の企業や団体、金融機関等のステークホルダーとの連携を図ることにより、これまでの地域での様々な取組や資源を有機的に結び付け、図2-18に示すような真庭版地域循環共生圏の創造に取り組んでいます。 特に、「バイオマスの多様な活用」と「里山・里海の連携」の2つの事業をメインのモデル事業として、多様な主体との連携の下地域資源を活用する取組を進めています。 さらに、上記モデル事業に関連したバイオマス発電所による電力の地産地消に加え、電力の地産地消モデルや地域マイクログリッドの構築を通じて、エネルギー地産地消による富の循環を目指しています。

図2-18 真庭版地域循環共生圏のイメージ図 出典:環境省「地域循環共生圏事例集」<http://chiikijunkan.env.go.jp/assets/pdf/shiru/localsdgs.pdf> |

☝ 地域経済循環分析ツールについて

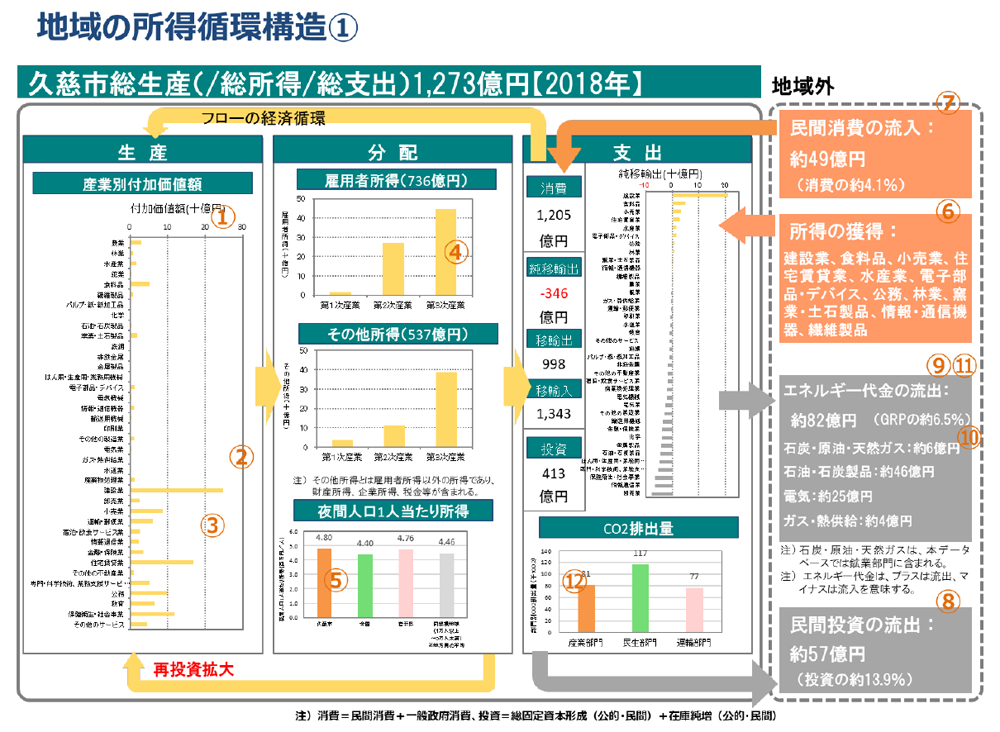

地域における環境施策を円滑に推進していくためには、環境課題と経済・社会的課題の同時解決を図る取組を立案することが重要です。環境省では、地方公共団体等の環境施策立案に資することを目的に、地域の経済循環構造を把握する「地域経済循環分析ツール」を提供しています(図2-19を参照してください)。当該ツールの活用により、地域経済の全体像と域外からの所得の流出入を「見える化」し、資金の流れ、産業間のつながり、経済構造の把握や、再生可能エネルギー導入により地域にどれだけの経済波及効果が生まれるかについてのシミュレーション等が可能となります。

図2-19 地域経済循環分析ツールの自動作成ツール出力例(岩手県久慈市の例)

出典:環境省「地域経済循環分析」<https://www.env.go.jp/policy/circulation/index.html>