- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)

2-1-5.区域施策編の位置付け

(1) 区域施策編と他の行政計画との関係

地球温暖化対策推進法第21条第8項において、都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意することが定められています。

地球温暖化対策計画においても、「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」における「地域の多様な課題に応える脱炭素化に資する都市・地域づくりの推進」に関して、都市計画や立地適正化計画、低炭素まちづくり計画、農業振興地域整備計画、森林計画、総合計画、公共施設等総合管理計画、地域公共交通計画等の温室効果ガスの排出の量の削減等と関係を有する施策とも、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ、地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるように配意するよう定めています。

これらを踏まえ、区域施策編の実効性・効果を特に強化していくためには、温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある行政計画との内容の整合性を図ること、一体的に策定すること等が望まれます。

例えば、他の分野の行政計画等の中に、可能な限り地球温暖化対策を位置付けていくよう働き掛けることが考えられます。とりわけ、総合計画において、地球温暖化対策を明示的に位置付け、区域施策編との連携を図ることが有効であると考えられます。

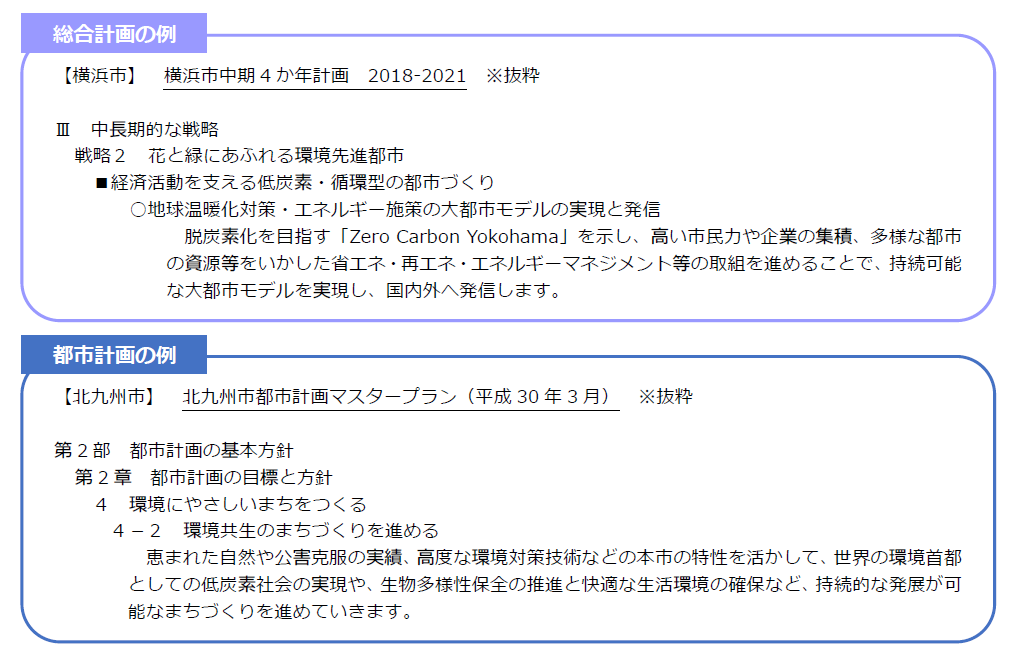

他の分野の行政計画において地球温暖化対策が記載された例として、例えば、図2-20のようなものがあります。

図2-20 温暖化対策に関する施策が他の分野の行政計画に記載された例

(横浜市、北九州市)

出典:横浜市「横浜市中期4か年計画2018~2021」<https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2018-2021/chuki2018-.files/plan-total.pdf>、北九州市「北九州市都市計画マスタープラン(平成30年3月30日)」<https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000821753.pdf>より作成

その他の行政計画と一体的に作成することにより、計画の作成に係る事務作業の負荷低減等の効果も期待されます。

地方公共団体実行計画については、伝統的に多くの地方公共団体において、いわゆる事務事業編と区域施策編を別個に策定・実施する例が見られますが、両者を一本化することも可能であり、両者の一体的な推進という観点からはむしろ推奨されます。

地球温暖化対策推進法の要件を満たし、かつ、他の法令(条例を含みます。)の規定に反しない場合であれば、地方公共団体独自の環境基本計画その他の計画と地方公共団体実行計画と統合することも可能です。

現行の地球温暖化対策推進法においては、いわゆる「適応策」(気候変動による影響への適応のための対策・施策)について明示的には位置付けられてはいないものの、気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画と地方公共団体実行計画を一体的に策定することも可能です(適応策については後述します。)。

上記のように同時に、一体的に策定することにより、区域全体の取組と地方公共団体自身の取組について同時に検討することができるため、施策・対策間での相乗効果の創出や計画の検討・実施の際の負荷低減等の効果が期待できます。その他、環境関連分野に関する行政計画(環境基本計画等)についても、同様です。

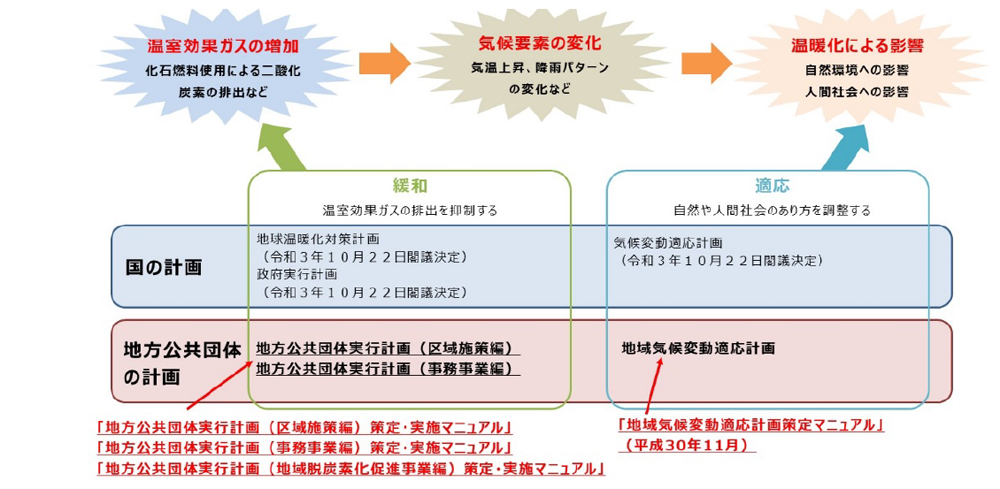

☝ 気候変動による影響への適応について

「適応策」(気候変動による影響への適応のための対策・施策)については、現行の地球温暖化対策推進法において、明示的には位置付けられてはいないものの、気候変動適応法(平成30年6月13日公布、同年12月1日施行)において、都道府県および市町村は地域気候変動適応計画を策定するよう努めることとされています。地方公共団体実行計画において適応策を盛り込むことや、地域気候変動適応計画を区域施策編と一体的に策定することも可能です。既に多くの地方公共団体が、区域施策編と地域気候変動適応計画を合わせて策定しています。

区域の住民・事業者の気候変動に対する健全な問題意識を醸成し、区域における地球温暖化対策の意義を再認識してもらう観点からも、気候変動によって将来起こる可能性のある影響や適応策について認知・理解してもらうことが有効であると考えられます。

また、適応策の中には、緩和策との相乗効果や副次効果が生じる対策・施策も考えられます。例えば、台風災害による停電対策として、再生可能エネルギーを利用して自立分散型のエネルギーシステムを構築することが緩和としての効果を発揮すると考えられます。地域気候変動適応計画と一体的に策定することで、こうした対策・施策が検討しやすくなることが考えられます。

政府としては、気候変動適応法(平成30年6月13日公布、同年12月1日施行)を制定し、令和3年10月22日に「気候変動適応計画」を閣議決定しています。令和5年3月には、「地域気候変動適応計画策定マニュアル」の改訂を行い、公表しています。

これらを含め、気候変動の影響や適応策の詳細については、「気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)」を参照してください。

※地方公共団体実行計画において適応策を盛り込むことも可能

図2-21 緩和と適応の関係

出典:気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)<http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/>

(2) 「温室効果ガスの排出削減等に関係のある施策」となり得る行政計画の例

表2-8に地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策計画に記載のある行政計画等を示します。下表に掲げられた行政計画の他にも、その他の関連し得る計画や地方公共団体独自の条例等とも連携することが望まれます。

表2-8 「温室効果ガスの排出削減等に関係のある施策」となり得る行政計画の例

関連計画の例(根拠法令等) |

計画の概要 |

|

|---|---|---|

策定主体 |

概要(根拠条文等より抜粋) |

|

総合計画(各地方公共団体の条例等) |

都道府県、市町村 |

一般に、地方公共団体が策定する全ての行政計画の基本となり、行政運営の総合的な指針となる計画をいう。 |

環境基本計画(各地方公共団体の条例等) |

都道府県、市町村 |

一般に、地方公共団体の環境保全に関する基本的な計画をいう。 |

地方公共団体実行計画(事務事業編)(地球温暖化対策推進法) |

都道府県、市町村 |

都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとする。 |

公共施設等総合管理計画 |

都道府県、市町村 |

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画をいう。 |

都市計画(都市計画法) |

都道府県、市町村 |

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいう。 |

低炭素まちづくり計画(都市の低炭素化の促進に関する法律) |

市町村 |

市町村は、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の区域(「市街化区域等」に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。 |

都市再生整備計画(都市再生特別措置法) |

市町村 |

市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。 |

立地適正化計画(都市再生特別措置法) |

市町村 |

市町村は、都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画を作成することができる。 |

地域公共交通計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律) |

都道府県、市町村 |

地方公共団体は、基本方針に基づき、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画を作成するよう努めなければならない。 |

地域公共交通利便増進実施計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律) |

都道府県、市町村 |

地域公共交通計画において、地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域公共交通利便増進事業を実施するための計画を作成し、これに基づき、当該地域公共交通利便増進事業を実施し又はその実施を促進するものとする。 |

緑の基本計画(都市緑地法) |

市町村 |

市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができる。 |

緑地保全計画(都市緑地法) |

都道府県、市 |

都道府県(市の区域内にあっては、当該市。)は、当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画を定めなければならない。 |

農業振興地域整備基本方針(農業振興地域の整備に関する法律) |

都道府県 |

都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。 |

農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律) |

市町村 |

都道府県知事の指定した一の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 |

環境教育等促進法に基づく行動計画(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律) |

都道府県、市町村 |

都道府県及び市町村は、区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画を策定するよう努めるものとする。 |

地域森林計画(森林法) |

都道府県 |

森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。 |

市町村森林整備計画(森林法) |

市町村 |

市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林につき、五年ごとに十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 |

間伐等特措法に基づく基本方針(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法) |

都道府県 |

都道府県の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は当該区域内における特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができる。 |

特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法) |

市町村 |

市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する計画を作成することができる。 |

農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律) |

市町村 |

市町村は、当該市町村の区域における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画を作成することができる。 |

廃棄物処理計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) |

都道府県 |

都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画を定めなければならない。 |

一般廃棄物処理計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) |

市町村 |

市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。 |

都市再生安全確保計画(都市再生特別措置法) |

都道府県、市町村 |

都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項を定められる。 |

建築物再生可能エネルギー利用促進計画(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律) |

市町村 |

市町村は、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を目的として、建築物への再エネ利用設備の設置の促進に関する計画を策定することができる。 |

2-1-6.区域施策編の策定・実施に係る体制

(1) 実効性・実現効果の高い区域施策編の策定・実施に係る体制の構築について

1) 庁内体制の構築

地球温暖化対策計画においては、「各主体が継続的に対策・施策を進め、持続可能な脱炭素社会を構築していくためには、体系的な推進体制を整備することが重要である」としています。政府においては、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚をメンバーとする「地球温暖化対策推進本部」、各省の局長級の会議である「地球温暖化対策推進本部幹事会」を中心に、関係府省庁が緊密に連携して取り組むこととしています。

これらのことに照らせば、地方公共団体においても、区域施策編の策定・実施に当たっては、首長をトップとし、環境部局のみならず全ての部局が参画する横断的な庁内体制を構築し、運営していくことが重要であると考えられます。

加えて、横断的な庁内体制は、区域施策編の関連施策との連携やコベネフィットの追求を効果的に実施するためにも必要となります。

地球温暖化対策推進法第21条第8項及び地球温暖化対策計画「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」における「地域の多様な課題に応える脱炭素化に資する都市・地域づくりの推進」においても、横断的な庁内体制の必要性が述べられています。

地球温暖化対策推進法第21条第8項

都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。

地球温暖化対策計画

(中略)都市計画、立地適正化計画、低炭素まちづくり計画、農業振興地域整備計画、森林計画、総合計画、公共施設等総合管理計画、地域公共交通計画などの温室効果ガスの排出の量の削減等と関係を有する施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ、地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配慮する。

したがって、都道府県及び市町村のうち、区域施策編の主管部局(環境部局等)以外の部局は、温室効果ガスの排出の量の削減等を主たる目的としない施策についても、当該施策が「温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策」である場合は、区域施策編と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意すべく、区域施策編の主管部局と十分に連携する必要があります。

他方で、区域施策編の主管部局も、区域施策編の策定・実施に当たっては、当該施策(温室効果ガスの排出の量の削減等を主たる目的としない施策)の目的(すなわち、温室効果ガスの排出の量の削減等以外の目的)の達成との調和を図ることに十分に配意する必要があります。

さらに、横断的な庁内体制の構築以外にも、地域の脱炭素化を担当する部局・職員における知見・ノウハウの蓄積等も重要となってくることが想定されます。地域の脱炭素化に関係する環境分野の業務は高い専門性が必要とされること、庁外部署との連携や地域とのネットワーク構築には時間がかかることなどから、専門性やネットワークの構築を可能とするような検討も期待されます。また、目標設定や施策の検討に当たっては、担当職員が主体的に情報収集等を行うことが、知見・ノウハウの蓄積の観点からも重要です。

2) 庁外体制の構築

地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方として、「全ての主体の意識の変革、行動の変容、連携の強化」を掲げ、地球温暖化問題は、社会経済活動、地域社会、国民生活全般に深く関わり、また、将来世代にも大きな影響を及ぼすことから、国民、国、地方公共団体、事業者等の全ての主体が参加・連携して取り組むことが必要であるとしています。このため、深刻さを増す地球温暖化問題に関する知見、一人一人が何をすべきかについての情報、地球温暖化対策の進捗状況に関する情報等を、なるべく目に見える形で積極的に提供・共有し、また、それらを伝え、実践する人材の育成と活動の展開を行い、国民各界各層における意識の変革と行動変容につなげるとしています。

また、「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」における「地域の多様な課題に応える脱炭素化に資する都市・地域づくりの推進」に関して、取組に対する事業者・住民の理解・協力を促進するため、まちづくりに参画する人づくり・ネットワークづくりを進め、多様な主体が脱炭素化の担い手となるよう促すことが重要となるとしています。このため、環境教育・普及啓発、エリアマネジメント等をはじめとする民間団体の活動支援等の地域に密着した施策を進めることが期待されるとしています。さらに、地域の脱炭素化を担当する部局・職員における知見・ノウハウの蓄積等も重要である一方、地域全体の知見・ノウハウの蓄積の観点からも、各都道府県に設置されている地域地球温暖化防止活動推進センター12や大学などの高等教育機関はもちろんのこと、地域新電力、地域の金融機関並びにシンクタンクなどの外部機関と連携し、協力を得ることが重要です。

加えて、地球温暖化対策推進法第21条第10項において、都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。また、同法第21条第11項においては、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くことが義務付けられています。

これらのことに照らせば、区域施策編の策定・実施に係る庁外の体制は、コベネフィットの観点も踏まえて、多様なステークホルダーを巻き込み、区域の各主体に当事者意識を持って参画してもらうことが重要であると考えられます。

同法第22条においては、地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定及び実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができるとされており、こうした機関を設置し、議論の場として活用することも有効です。なお、同法第21条第12項において、都道府県が地方公共団体実行計画において同法第21条第3項各号に掲げる事項を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において同法第21条第3項各号若しくは第5項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならないと規定されています。また、区域の再生可能エネルギー目標の設定等に関する検討や、促進区域等の地域脱炭素化促進事業に関する合意形成に関する検討など、それぞれの地域や対象とする電源種、その検討項目に応じて、必要な参加者や協議会ごとの役割、さらには協議会同士の連携等が想定されるため、これらについても整理していく必要があります。

区域施策編の策定・実施に係る議論を円滑かつ実効的に進めるには、必ずしも全てのステークホルダーが一堂に会する必要はなく、後述する事例のように協議・意見反映の仕組みを複層化することも考えられます。

議論の場への参画が期待されるステークホルダーとしては、区域の住民や事業者はもちろんのこと、地域の金融機関やNPO等の民間団体、大学・研究機関も想定されます。総合計画等と一体化しての計画策定においては、専門家として、環境分野に限らず、地域経済や地方自治・地域社会の在り方に通じた専門家(教員・研究員など)も想定され、また具体的な施策・事業の企画においては、事業の運営・支援の経験が豊富な専門家などが考えられます。

また、対策・施策の深掘りや拡充のためには、外部からの新たな知見を導入することも重要であり、区域内の在住者のみならず、区域外の有識者の参画を得ることも有効であると考えられます。

さらに、議論を深めるために、環境省を始めとする関係省庁、都道府県(市町村の場合)、地域地球温暖化防止活動推進センターの参画を得ることも考えられます。

12「地域地球温暖化防止活動推進センター」は、地球温暖化対策推進法によって定められたセンターで、各都道府県知事や政令指定都市等市長によって指定される。主な業務は地球温暖化防止に関する「啓発・広報活動」「活動支援」「照会・相談活動」「調査・研究活動」「情報提供活動」などであり、実行計画の策定に関する相談も受け付けている。

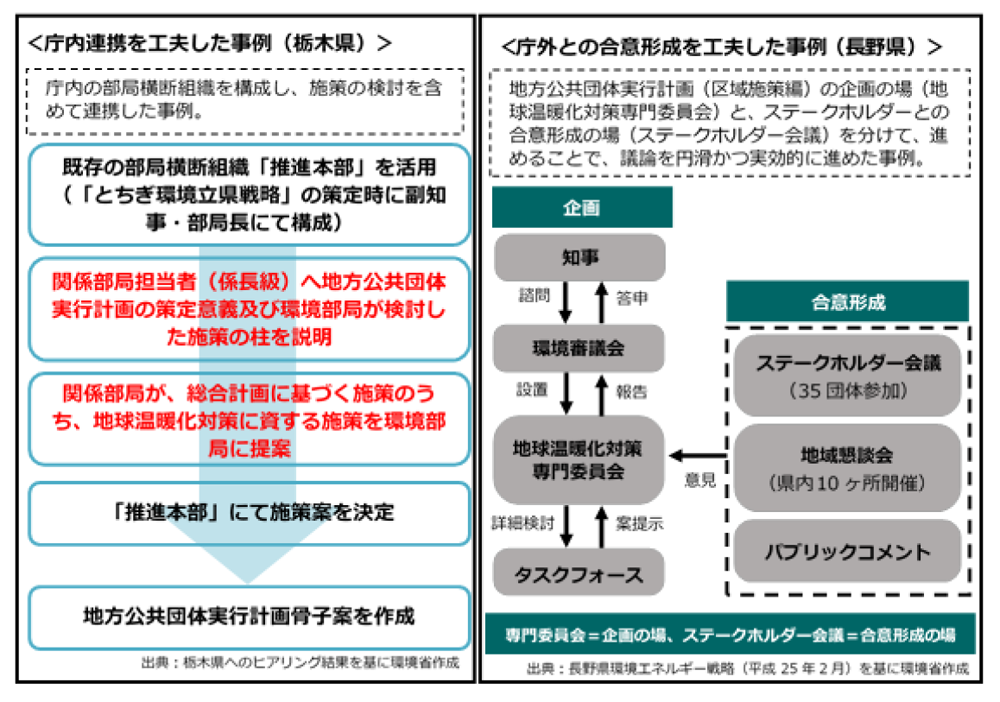

☝ 庁内における連携、庁外における合意形成の例

区域施策編の策定に係る庁内体制の例として、庁内連携を工夫した事例(図2-22左図)を紹介します。これは、既存の部局横断組織を活用されて、部局長級から係長級まで様々な実務者のレベルで議論をされる形で施策案が決定されていった事例です。また、庁外との合意形成を工夫した事例(図2-22右図)を紹介します。これは、非常に幅広いステークホルダーとの議論を通じて意見を吸い上げて、また、区域施策編の企画そのものは庁内の専門委員会やタスクフォースから議論を積み上げる形で練り上げていった事例です。

図2-22 庁内連携及び庁外との合意形成を工夫した事例(栃木県、長野県)

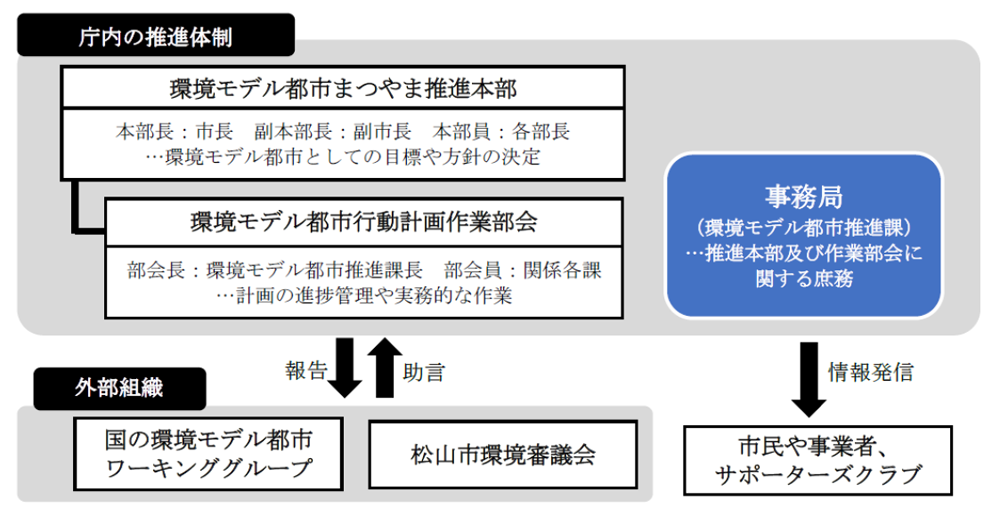

区域施策編ではありませんが、環境分野の計画を策定・実施する上で連携体制に工夫した事例としては、部局横断的な会議体を設置して進めた例(松山市)や、環境部門が主導した例(長野県)があります。

松山市では図2-23のとおり、環境モデル都市行動計画(2020年3月)に関して、庁内の推進体制として、首長をトップとした「環境モデル都市まつやま推進本部」を設置し、環境モデル都市としての目標・方針の決定を行うとともに、関係部署で構成する「環境モデル都市行動計画作業部会」で実務的な作業や進捗管理を行うことで、全庁一丸で取組を進めるとしています。

図2-23 庁内の推進体制を工夫した事例(松山市)

出典:松山市「環境モデル都市行動計画(2020年3月)」

<https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/kankyoumodel/modelkeikaku.files/zenpen.pdf>

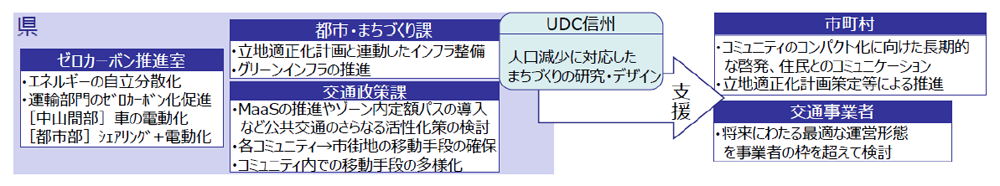

また、長野県では図2-24のとおり、環境部内にゼロカーボン推進室を設置し、ゼロカーボンシティ実現のためのPDCAを推進する役割を担うこととしました。県が掲げる「気候危機突破プロジェクト」のうち、2050年の人口構造等を見越したまちづくりを住民・市町村と一体で推進する「コンパクト+ネットワークまちづくりプロジェクト」では、当室がまちづくり部局や交通部局と連携するとともに、民間団体である「信州地域デザインセンター(UDC信州)」のサポートも得ながらプロジェクトを推進しています。

図2-24 庁内連携及び庁外との合意形成を工夫した事例(長野県)

出典:長野県「気候危機突破プロジェクト(令和2年4月):1.コンパクト+ネットワークまちづくりプロジェクト」

<https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/documents/sankou_project.pdf>

☝ 戦略的なパートナーシップの形成に向けて

地域の地球温暖化対策は、温室効果ガスを排出する住民や事業者等が対策に取り組むことを通じて始めて効果を上げることが可能となります。したがって、区域施策編の策定・実施に当たっては、区域におけるステークホルダーを効果的に巻き込み、戦略的にパートナーシップを形成していくことが重要です。

区域施策編のPDCAプロセスの全体にわたって、可能な限りステークホルダーの参画・合意の下で進めることにより、庁内の情報不足が補完されることや、区域施策編や対策・施策の区域における正当性が一層高まることが期待できます。

他方で、地方公共団体とステークホルダーとのパートナーシップの形成には、十分な情報共有や意思疎通のみならず、双方における共通認識の形成や信頼関係の構築が必要であり、ステークホルダーにとって納得感のある実質的な参画を確保することが重要です。

そのためには、地方公共団体側からのステークホルダーに対する情報発信から、両者の対話、協力・行動の働きかけ、ステークホルダー側からの提案の受け入れ、両者による合意形成、事業・施策の協働に至るまで、一連の戦略的なコミュニケーションが必要です。その効果的な実践手法としては、例えば、地域にとってのコベネフィットの具体的な評価とメディアを通じた発信や、審議会等を拡張したワークショップの開催等が考えられます。

なお、地方公共団体において、こうした戦略的なコミュニケーションやパートナーシップの形成に関するノウハウが十分ではないと考えられる場合には、当該ノウハウを持つ域内外の組織の協力・支援を得ることも考えられます。

例えば、環境省が全国8ブロックに設置している「地方環境パートナーシップオフィス」や都道府県・指定都市等が地球温暖化対策推進法に基づき設置する「地域地球温暖化防止活動推進センター」の中には、当該ノウハウを持つ支援組織があるため、それらの活用を検討することも考えられます。

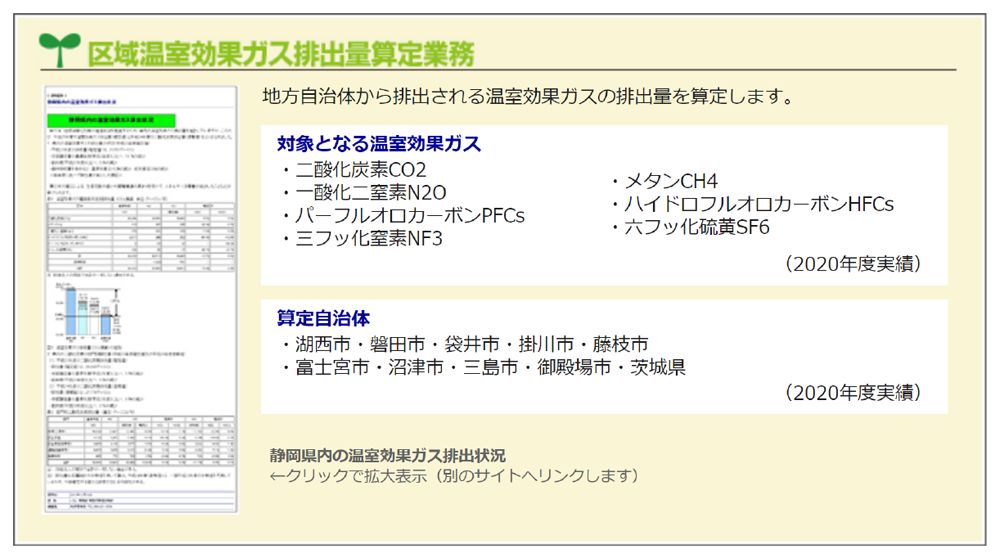

【事例】外部団体による支援 |

静岡県地球温暖化防止活動推進センターにおいては、調査・研究事業の一環として「区域温室効果ガス排出量算定業務」を実施しており、地方公共団体実行計画策定や進捗管理に関連する業務を担っています。  図2-25 静岡県地球温暖化防止活動推進センターにおける支援事例

出典:静岡県地球温暖化防止活動推進センターHP「調査研究事業」<http://sccca.net/research.html> |

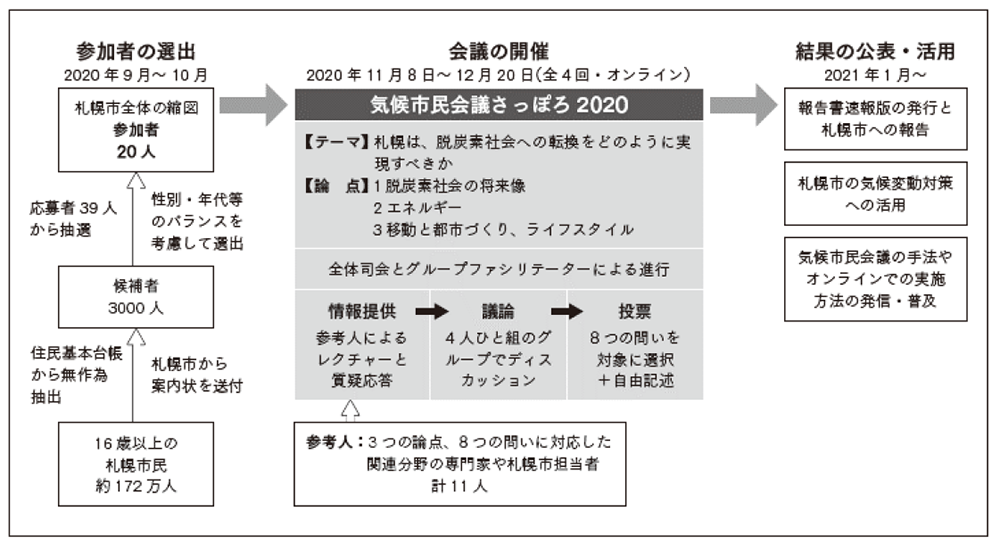

【事例】気候市民会議の開催による市民意見の形成・提示(札幌市・川崎市) |

気候市民会議とは、温室効果ガス排出実質ゼロの脱炭素社会をどのように実現すべきかについて、くじ引きなどで選ばれた一般の市民が情報提供を受けながら議論し、その結果を国や地方公共団体の政策にいかしいかしていくために実施される会議です。 2020年、札幌市は全国に先駆けて「気候市民会議さっぽろ2020」を図2-26のとおり開催しました。開催結果は2021年1月に「報告書速報版」として公表、札幌市に提出された後、同市の気候変動対策の取組に活用される見通しとなっています。同報告書において、気候市民会議の方法は、テーマや会議運営に関する専門家や関係者の協働による運営体制を整えた上で適切に用いられれば、日本社会においても、脱炭素社会への転換に関する熟議を経た市民の意見を形成・提示するための有力なアプローチとなり得るとしています。  図2-26 札幌市気候市民会議の会議全体の流れ 出典:気候市民会議さっぽろ2020実行委員会「気候市民会議さっぽろ2020最終報告書」 <https://citizensassembly.jp/system/wp-content/uploads/2020/09/sapporo2020ca_final_report.pdf>

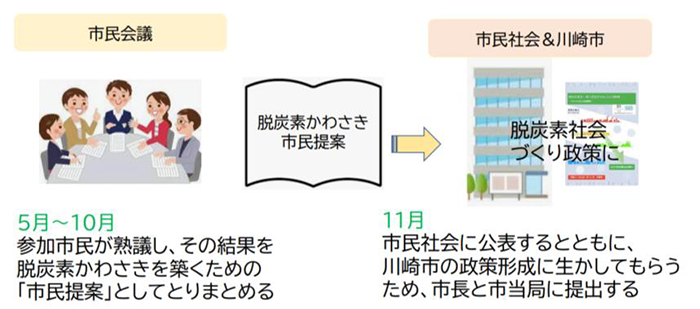

2021年、川崎市においても「脱炭素かわさき市民会議」を実施しました。選挙名簿から無作為抽出で選ばれた川崎市民3,120人に案内を送り、応募者の中から市全体の意見となるよう性別や年代のバランスを考慮しつつ、市民60~70人を抽選して会議参加者を選出した後、暮らしの中で、どのように脱炭素戦略に向き合い、市民が主体的な行動をしていけばよいのか、行政及び専門家を交えながら6回にわたってグループ討議を行いました。(図2-27を参照) 議論の結果は集約され、川崎市の政策にいかすため市に届けられるほか、「ゼロカーボン都市川崎への転換に向けて市民提案」として公表し、川崎における気候変動対策やまちづくりの議論に活用する予定となっています。

図2-27 脱炭素かわさき市民会議が目指すこと 出典:脱炭素かわさき市民会議「第1回(2021年5月)資料(1) 脱炭素かわさき会議第1回進行」 <https://www.cckawasaki.jp/wp-content/uploads/2021/06/b0deac5dcee748c3d99417d07cb775c8.pdf> |

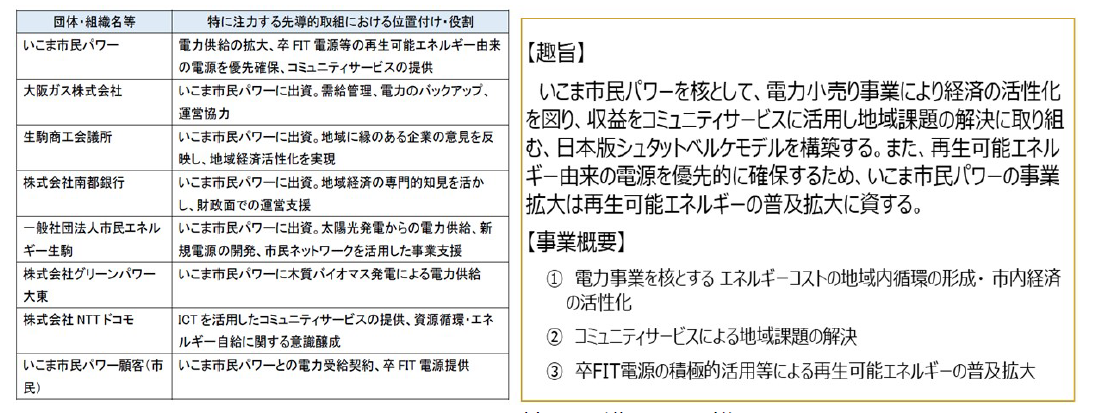

【事例】庁外体制の構築(いこま市民パワー(奈良県生駒市) |

地方公共団体が教育機関や地域企業等と連携して外部組織を設置することにより、地域内の脱炭素化につながる事業の促進を図っていくことも考えられます。 奈良県生駒市では、2019年3月策定の「第2次生駒市環境モデル都市アクションプラン」等において、同市も出資する地域新電力の「いこま市民パワー」を区域内の施策の実施主体として位置付けています。 また、2019年10月策定の「生駒市SDGs未来都市計画」では、図2-28にあるように、経済・社会・環境の三側面の統合的取組として「いこま市民パワーによる日本版シュタットベルケモデル構築事業」が明記されており、その実現のため、いこま市民パワーとその出資企業を中心とした多様なステークホルダーとの連携を図っていくこととしています。  図2-28 生駒市の外部組織との連携の概要※ ※SDGs未来都市計画における庁外組織の役割(左)、 出典:生駒市環境モデル都市のページ<https://www.city.ikoma.lg.jp/0000001440.html> |

3) 広域連携等を活用した他の地方公共団体との連携

複数の地方公共団体による連携に関しては、平成28年の地球温暖化対策推進法の改正により、区域施策編の共同策定が可能となりました。

また、地球温暖化対策計画においては、「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」として、他の地方公共団体との広域的な協調・連携を通じて、地球温暖化対策に資する施策や事業について共同での検討や実施を推進することにより、取組の更なる高度化・効率化・多様化を図ることも期待されています。さらに、計画の策定に必要なマンパワー・専門知識が不足している地方公共団体においては、共同策定によってこれらの課題を解決することが期待されます。

例えば、自然的社会的条件の類似する地方公共団体間において共通して有効と思われる対策・施策に関する知見の共有や共同事業の実施のほか、温室効果ガス排出量の多い事業者の対策に係る諸制度の連携、連携中枢都市圏(相当な規模と中核性を備える中心都市が近隣市町村と連携して形成する都市圏)や定住自立圏(中心市と近隣市町村が連携・協力して圏域全体として必要な生活機能等を確保する都市圏)における対策・施策の連携・協調、再生可能エネルギー資源に富む中山間地域と資金力に富む都市部との共同エネルギー事業の実施等、多様な形態の連携が考えられます。

さらに、海外の地方公共団体との姉妹都市関係等に基づく国際的な都市間連携により、先進的な取組・技術に係る情報共有13や海外における脱炭素化を目指したまちづくりを促進することを通じて、世界全体での温室効果ガス排出削減にも貢献することが期待されます。

13神奈川県は、カンボジア・シェムリアップ州の低炭素都市づくりで連携しています。世界遺産かつ著名な観光地であるアンコール・ワット遺跡を有するシェムリアップ州の優先課題である再生可能エネルギー導入、エネルギー利用の効率化、電動車両の導入促進につき、県が鎌倉市や箱根町との協力の下に支援しています。

また、北九州市は、アジア地域の低炭素化を通じて、地域経済の活性化を図るための中核施設として、平成22年6月に「アジア低炭素化センター」を開設し、技術輸出の支援、専門人材の育成及び調査研究・情報発信等に取り組んでいます。

☝ 広域連携等を活用した他の地方公共団体との連携

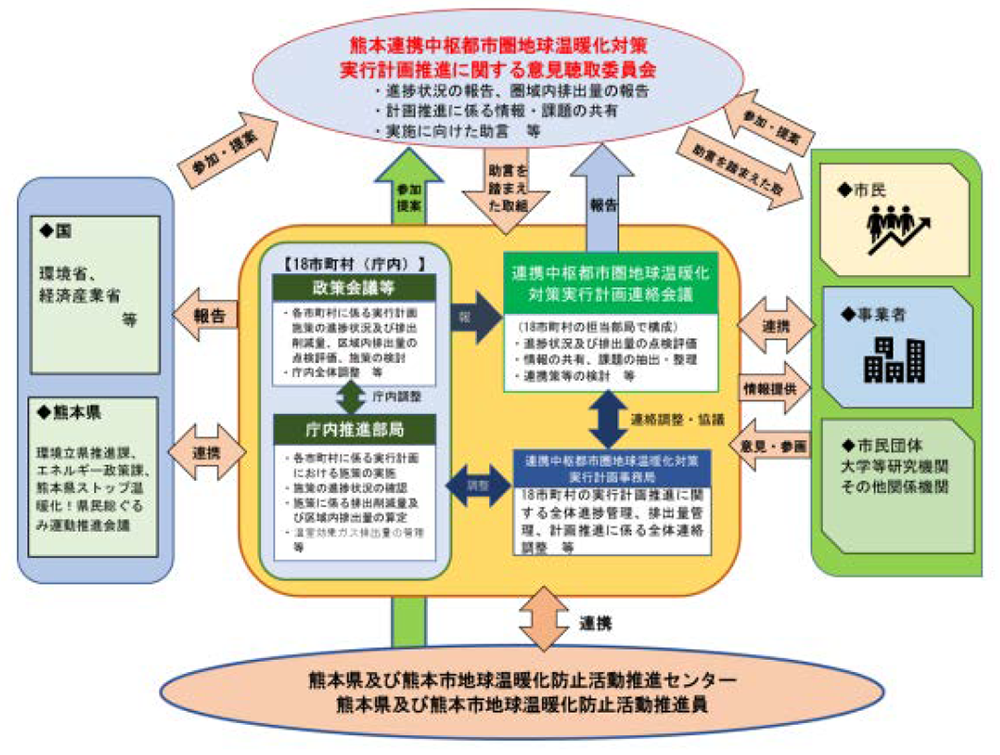

広域連携等を活用した区域施策編の共同作成例として、熊本市と近隣の18市町村が形成している「熊本連携中枢都市圏」において策定された、「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」が挙げられます。「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」の実行体制は図2-29に示す体制となっています。

運営上の工夫として、次のような点が挙げられます。市町村の役割分担に関して、熊本市が事務局を担い、計画策定に関わる課題整理や方向性提示などを主導的に実施することにより、他の市町村における負担の軽減を図っています。一方、意思決定においては熊本市の主導とならないよう、「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画連絡会議」(課長級会議)を年4回開催し、適宜情報共有や対等な立場での意見交換の場を設けています。

「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」では、重点取組として公共施設での省エネ、再エネの拡充、蓄エネの取組を挙げ、連携市町村間で方向性の共有を行っています。こうした連携により、以下のような効果が期待できるとされています。

・個別市町村に限らず、生活環境や自然環境が異なる(景観・自然保護が必要、住宅が多い、区域が狭い、等)ことを広く捉え、それぞれの社会自然的条件に適した施策を導入していく効果(施策の補完効果)

・各市町村では全てのことに対応することが難しい中で、互いのマンパワーやノウハウの共有により、効率的、効果的に取組を進める効果(ノウハウ共有による波及効果)

・圏域全体で同じ目標に向かって取り組み、進捗管理を行うことによる推進効果

図2-29 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の実行体制

出典:熊本市「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」

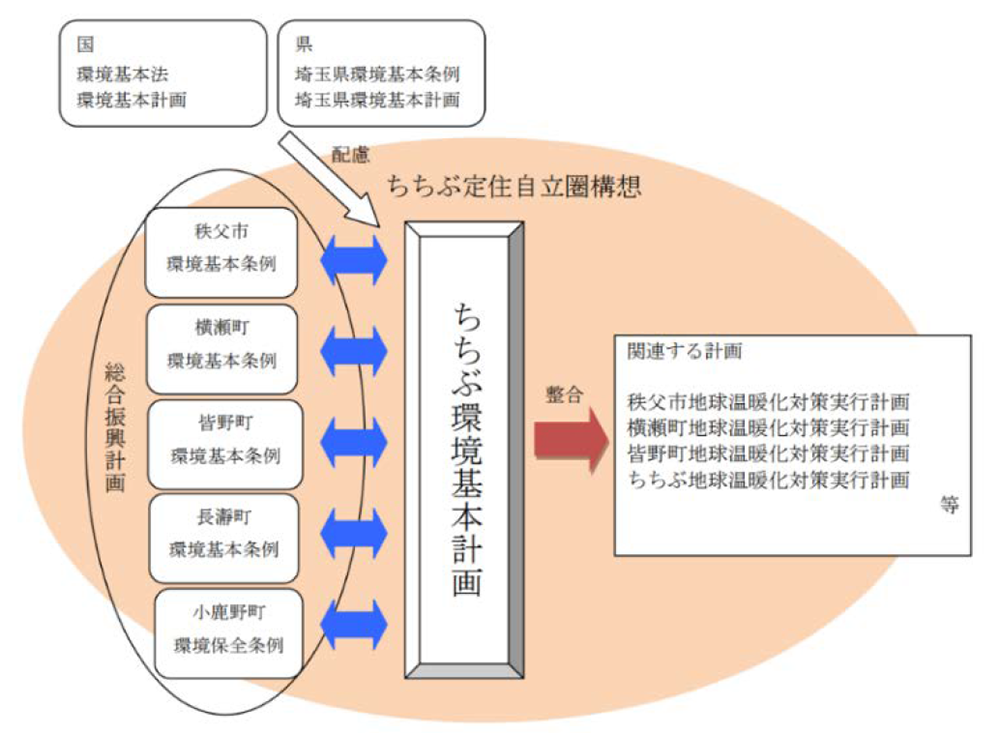

秩父圏域の1市4町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)は、図2-30に示すように、協定による「ちちぶ定住自立圏」を形成し、医療、産業振興、公共交通など1市4町共通となる事業を展開しています。圏域の環境施策を総合的かつ計画的に推進し、圏域の望ましい環境像の実現を目指すため、具体的な施策を示す「ちちぶ環境基本計画」を策定し、「ちちぶ地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」については、本計画に含めることにより一体的に推進していくこととしています。圏域の温室効果ガス削減目標等を定めています。

図2-30 ちちぶ定住自立圏の実行体制

出典:秩父市「ちちぶ環境基本計画」

<http://hospital.city.chichibu.lg.jp/secure/1874/chichibu_basic_environmental_plan.pdf>

(2) 区域施策編の策定・実施を行う地方公共団体に対する支援等について

地球温暖化対策推進法により、市町村においても区域施策編の策定が努力義務とされました。地方公共団体の担当部局・担当職員における、知見・ノウハウの蓄積がより一層求められる状況にありますが、とりわけ小規模な地方公共団体については、人員・知見・ノウハウ等も不足していることが想定されるため、都道府県や国を始めとした、様々な機関によるサポートが期待される状況にあります。

第二十二条の十二

国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

1) 都道府県による市町村への支援

地球温暖化対策推進法において、都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとするとされています。また、地球温暖化対策計画において、管内の市町村における取組の優良事例の情報収集と他の市町村への普及促進に取り組むよう努めることとされています。併せて、地方公共団体実行計画の策定・改定や同計画に基づく取組が困難な市町村に対し、技術的な助言や人材育成の支援等の措置を積極的に講ずるように努めることとされています。

都道府県における市町村への支援事例として、表2-9のとおり、市町村向け研修会・セミナーの開催、国の関係支援制度の情報提供、連絡会議の開催などが挙げられます。さらに今後は、オンラインによる研修会・意見交換会等を開催することにより、市町村との接点を増やすことも期待されます。また、特に計画策定等が困難な市町村に対しては、計画策定に当たって個別に相談の機会を設けることや、計画の策定、実施に当たって活用できる情報・ツールの提供等を行うことが期待されます。

表2-9 都道府県における市町村支援の事例(一部)

計画種類 |

都道府県 |

主な支援内容 |

|---|---|---|

事務事業編 |

愛媛県 |

市町や企業向け省エネセミナーの開催 |

高知県 |

地方公共団体実行計画策定・改定を終えた市町村らの未策定・未改定の市町村への情報提供 |

|

長崎県 |

地域版低炭素塾の開催に向けたアンケート調査、国の関連支援制度の情報提供等 |

|

鹿児島県 |

研修会の開催、国の支援制度等の情報提供 |

|

沖縄県 |

独自調査によるデータを活用 |

|

区域施策編 |

埼玉県 |

説明会の開催、セミナーの案内等 |

東京都 |

市町村に対する情報提供、国補助制度の活用促進のための支援(説明会の開催)等 |

|

愛知県 |

地方公共団体実行計画策定に関する研修会の開催 |

|

大阪府 |

管内市町の地方公共団体実行計画策定状況等を共有するための連絡会議を開催 |

|

山口県 |

担当者会等の実施 |

|

佐賀県 |

地域版低炭素塾の開催に向けたアンケート調査、国の関係支援制度などの情報提供 |

出典:環境省「令和2年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」より

☝ 都道府県と市町村の連携の例(長野県の取組)

長野県では、「エネルギー自立地域」の実現に向け、様々な環境エネルギーに配慮された“まちづくり”を市町村との連携により推進していくために、地球温暖化対策やエネルギー対策をテーマとする講演会の実施や、地域における合意形成、施策の推進に関する制度的課題、技術的課題、補助事業の活用等に関する個別相談会を「長野県地球温暖化対策・自然エネルギー研究会」と銘打って実施してきました。この研究会で得られた知見・助言を活用し、市町村等は、地域主導型の地球温暖化対策、エネルギー対策を進めることができます。

また、長野県では、令和元年12月6日に「気候非常事態宣言-2050ゼロカーボンへの決意-」を発表するとともに、それを踏まえて令和2年4月1日に「長野県気候危機突破方針」及び「気候危機突破プロジェクト」を策定しています。長野県は、地球温暖化問題の解決には市町村等と連携して取り組むことが重要との考えの下、令和2年9月8日までに長野県内77の全ての市町村から気候非常事態宣言に対する賛同を得た上で、市町村と連携しながら各種プロジェクトを推進しています。

図2-31 長野県が目標とする地域の将来像

出典:長野県「長野県環境エネルギー戦略~第三次長野県地球温暖化防止県民計画~概要版」

<https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/townmeeting/data/130510/documents/energy3th0411.pdf>

2) 国による地方公共団体への支援

地球温暖化対策推進法においては、国は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、そのための施策及び活動に関する普及啓発を行うとともに、必要な資金の確保、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めることとされています。

特に、地域脱炭素ロードマップにおいては、今後5年間を集中期間として、脱炭素への移行につながる取組の加速化が必要であると位置付けており、国において積極的に支援を行っていくこととしています。

まず、地域において、地方公共団体・金融機関・中核企業等が主体的に参画した体制を構築し、地域課題の解決に資する脱炭素化の事業や政策を企画・実行していくことが重要ですが、体制を構築した地域に対して、各府省の地方支分部局が、地方環境事務所を中心に、各ブロックにて創意工夫しつつ水平連携し、各地域の強み・課題・ニーズを丁寧に吸い上げ、機動的に支援を実施することとしています。

具体的には、表2-10に示すように、人材、情報・技術、資金の面から積極的、継続的かつ包括的に支援していくスキームの構築や、表2-11に示すような国の各府省が所管している政策パッケージに基づく分野ごとの支援ツールや枠組みを連携して実行していくこととしています。

また、国の財政支援等の情報を、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト(http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/index.html)に掲載しています。

表2-10 国による積極支援のメカニズム

項目 |

概要 |

|---|---|

①人材派遣・研修 |

●エネルギー・金融等の知見経験を持つ人材派遣の強化 ●相談対応、出前指導や研修などにより地域人材の底上げ |

②デジタル技術も活用した情報・ノウハウの整備 |

●REPOSやEADAS、PLATEAU、地域経済循環分析ツールなど、デジタル技術も活用した情報基盤・知見を充実 ●成功事例・ノウハウの見える化と地域間共有・ネットワーク形成 ●実行計画マニュアル充実やCO2排出量把握支援など、地方自治体の脱炭素取組の計画や削減目標、シナリオの策定・更新を推進 |

③資金 |

●地域脱炭素への移行・実現に向けた取組の加速化の観点から、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方自治体や事業者等を集中的、重点的に支援するため、資金支援の仕組みを抜本的に見直し、複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するスキームを構築 ●民間投資の呼び込みを一層促進するための出資等の金融手段の活用を含め、事業の特性等を踏まえた効果的な形で実施 ●ESG地域金融の案件形成や体制構築を支援 |

出典:内閣官房(2021)「地域脱炭素ロードマップ」より作成

<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/pdf/20210609_chiiki_roadmap.pdf>

表2-11 地域脱炭素の取組に対する関係省庁の主な支援ツール・枠組み

関係省庁 |

支援ツール・枠組み(名称) |

|---|---|

環境省 |

地方公共団体実行計画(地方公共団体実行計画策定・管理等支援システム[LAPSS(ラップス)])、再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)]、環境アセスメントデータベース[EADAS(イーダス)]、地域経済循環分析、環境省ローカルSDGs-地域循環共生圏づくりプラットフォーム-、地域エネルギー・温暖化対策推進会議、気候変動適応情報プラットフォーム |

総務省 |

分散型エネルギーインフラプロジェクト、ローカル10,000プロジェクト、地域力創造アドバイザー |

内閣府 |

SDGs未来都市、地方創生推進交付金、地方創生テレワーク交付金、企業版ふるさと納税、地方創生人材支援制度、地方創生SDGs官民連携プラットフォーム、PPP/PFI地域プラットフォーム、スマートシティ官民連携プラットフォーム |

農林水産省 |

バイオマス産業都市、農山漁村再エネ法基本計画、畜産バイオマス地産地消対策事業、地域資源活用展開支援事業、脱炭素型フードサプライチェーン可視化(見える化)推進事業 |

経済産業省 |

ミラサポplus、省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業、地域エネルギー・温暖化対策推進会議(再掲)、なっとく!再生可能エネルギー |

国土交通省 |

コンパクトシティ形成支援チーム、ウォーカブル推進制度、地域公共交通確保維持改善事業、グリーンインフラ官民連携プラットフォーム、国土交通省スマートシティモデルプロジェクト、観光地域づくり法人(DMO) |

文部科学省 |

地域の脱炭素化のための基盤的研究開発、カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション、エコスクール・プラス |

出典:内閣官房(2021)「地域脱炭素ロードマップ」より作成

<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/pdf/20210609_chiiki_roadmap.pdf>