- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)

1.はじめに~地域脱炭素の取組を進めるためのメッセージ~

<地球温暖化対策の動向>

近年の平均気温の上昇、大雨の頻度の増加により、農産物の品質の低下、災害の増加、熱中症のリスクの増加など、気候変動及びその影響が全国各地で現れており、気候変動問題は、人類や全ての生き物にとっての生存基盤を揺るがす「気候危機」ともいわれています。

2015年11月から12月にかけて、フランス・パリにおいて、COP21が開催され、京都議定書以来18年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。合意に至ったパリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」などを掲げました。

また、2021年10月から11月にかけて、英国・グラスゴーにおいて、COP26が開催されました1。本会合内での決定文書では、最新の科学的知見に依拠しつつ、今世紀半ばでの温室効果ガス実質排出ゼロ及びその経過点である2030年に向けて野心的な緩和策及び更なる適応策を締約国に求める内容となっています。特にこの10年における行動を加速させる必要があることが強調されています。

2020年10月、我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。翌2021年4月、地球温暖化対策推進本部において、2030年度の温室効果ガスの削減目標を2013年度比46%削減することとし、さらに、50パーセントの高みに向けて、挑戦を続けていく旨が公表されました。

~我が国における近年の地球温暖化対策の動向~

| 2020年10月 | 菅内閣総理大臣(当時)による2050年カーボンニュートラル宣言 ○2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロ(カーボンニュートラル)を目指す |

|---|---|

| 2021年2月 | 「ゼロカーボンシティ」表明地方公共団体人口1億人突破 ○2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを表明する地方公共団体の増加 |

| 2021年4月 | 2030年温室効果ガス排出削減目標を新たに設定 ○2030年度46%削減を目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦 |

| 2021年5月 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の成立 ○パリ協定や2050年カーボンニュートラル宣言を踏まえた基本理念を定立 ○地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化を促進するための計画・認定制度の創設 |

| 2021年6月 | 地域脱炭素ロードマップの決定 ○2030年までに、少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」を創出 ○全国で重点対策を実施(自家消費型太陽光発電、省エネ住宅、ゼロカーボン・ドライブ等) |

| 2021年10月 | 地球温暖化対策計画の閣議決定 ○「2050年カーボンニュートラル」宣言、2030年度46%削減目標等の実現に向けて、対策・施策を記載 |

1国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)、京都議定書第16回締約国会合(CMP16)及びパリ協定第3回締約国会合(CMA3)の結果について<http://www.env.go.jp/press/110207.html>

<これからの地域における地球温暖化対策の在り方>

地球温暖化対策の実施が急務となっている一方で、多くの地域が、人口減少・少子高齢化への対応、地域経済の活性化、頻発・激甚化する災害に強い地域づくり、地域住民の健康の維持と暮らしの改善、デジタル技術に代表される科学技術の急速な進歩等への対応等、様々な社会経済的な課題に対応することを求められています。

このような課題に直面する中で、地域における脱炭素化の取組は、我が国における地球温暖化対策に貢献すると同時に、再生可能エネルギーなどの地域が持つ様々な資源を活用して、地域が抱える様々な課題の解決と同時に地域経済循環や地方創生を実現する機会でもあります。

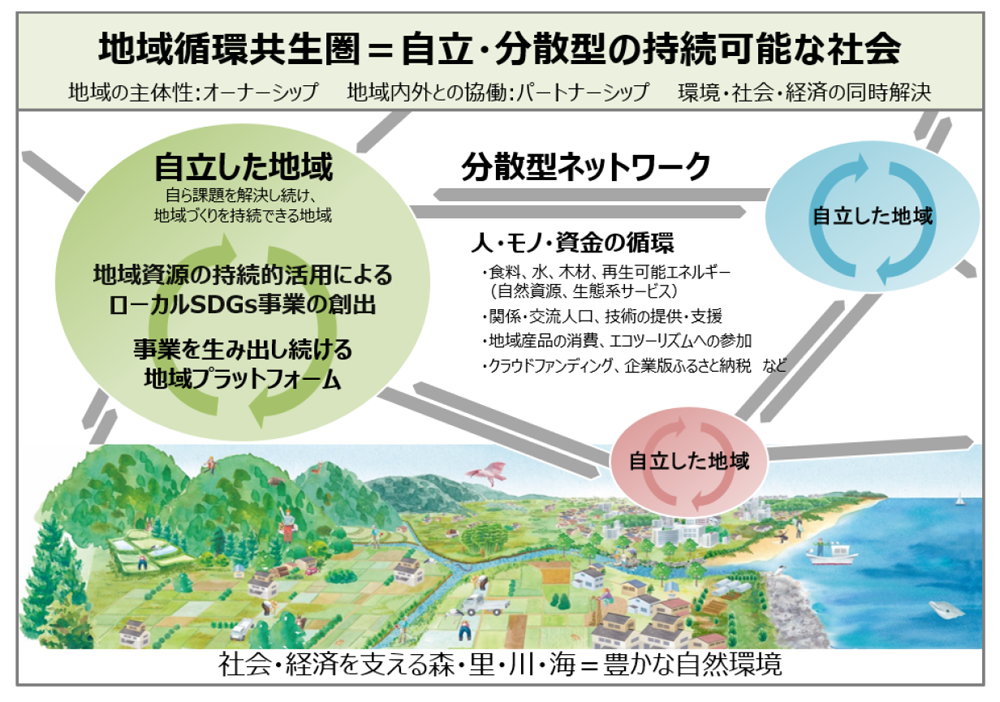

脱炭素化の取組を地域課題の同時解決の機会とする上で、「地域循環共生圏」の考え方が参考となります。地域循環共生圏は、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の持続可能な社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方です。

図1-1 地域循環共生圏の概要

出典:環境省ローカルSDGs-地域循環共生圏<http://chiikijunkan.env.go.jp/>

1-1.本マニュアルの位置付け

本マニュアルは、環境省が、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第3条第3項に基づく国の責務の一環として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に基づいて示す技術的な助言です。

本マニュアルは、都道府県及び市町村が、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」といいます。)第21条に基づき、「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)に即して、区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項を定める計画(いわゆる地方公共団体実行計画(区域施策編))を策定し、及び実施する際に参照されることを目的としています。

地球温暖化対策推進法第21条において、都道府県及び市町村に対して、政府が策定する「地球温暖化対策計画」に即して、地方公共団体実行計画を策定するよう義務付け2られています。

同条第3項において、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は、地域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項を定める計画(地方公共団体実行計画(区域施策編))を策定することが義務付けられています。また、同条第4項において、その他の市町村についても、地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定するよう努めることが求められています。

これを踏まえ、本マニュアルでは、地球温暖化対策推進法における地方公共団体に関係する条項、「地球温暖化対策計画」の第3章第1節「2.「地方公共団体」の基本的役割」、同章第4節「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」、同章第7節「地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭素の推進(地域脱炭素ロードマップ)」、同計画別表1~6のうち「地方公共団体が実施することが期待される施策例」に関して記載しています。

これらの事項に加え、同計画の「第1章地球温暖化対策の推進に関する基本的方向」のように、地方公共団体にとっても参考となり得ると考えられる事項についても適宜記載しています。

また、地方公共団体実行計画の策定・実施に関する情報を、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト(http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/index.html)に掲載しています。本マニュアルを含む各種マニュアル・ツール類もこちらのサイトからダウンロード可能となっておりますので併せて御活用ください。

2地球温暖化対策推進法第21条第1項において、都道府県及び市町村は、地球温暖化対策計画に即して、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(いわゆる地方公共団体実行計画(事務事業編))を策定し実施することが義務付けられています。

<地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアルの構成>

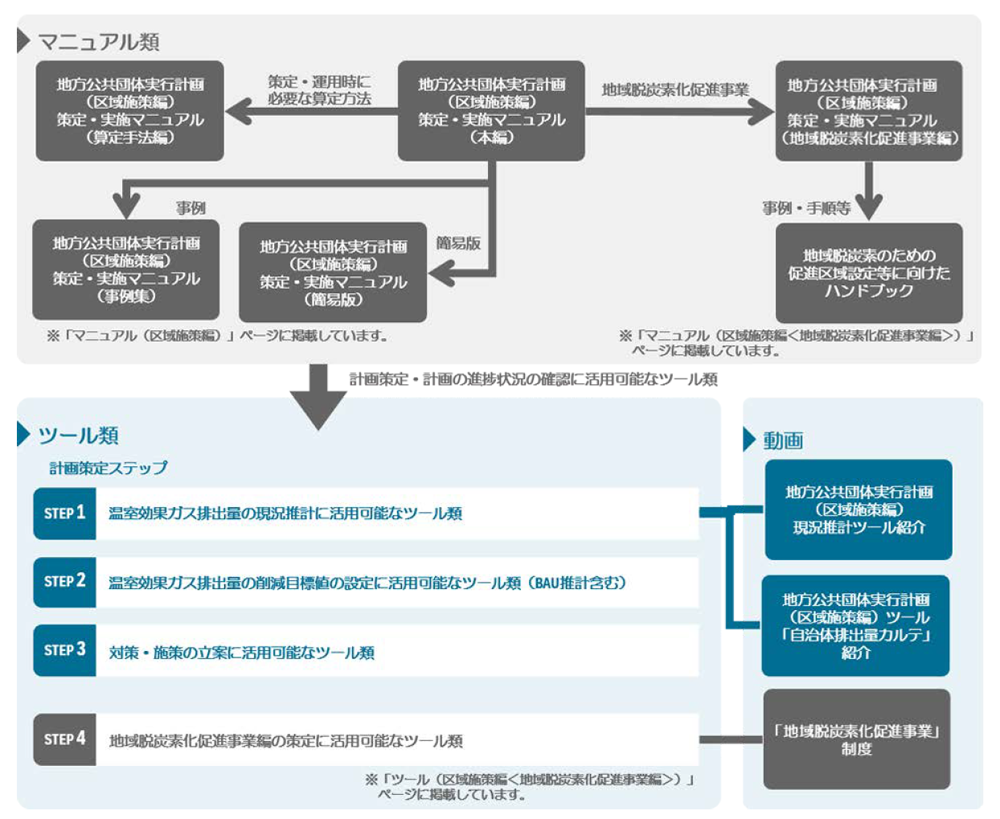

地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアルは、主に区域施策編の策定・実施に関する基本的な考え方を記載した「本編」(本マニュアル)、温室効果ガスの排出量の推計方法等の技術的な方法論を整理して例示した「算定手法編」、区域施策編の策定・実施の際に参考となる事例を示した「事例集」、さらには、令和3年の地球温暖化対策推進法の改正により、新たに位置付けられた地域脱炭素化促進事業について解説した「地域脱炭素化促進事業編」、計画の策定に最低限必要な手順や計画のひな型について整理した「簡易版」の5つで構成しています。

なお、事例集については、環境省HP「地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト」にて公表し、次年度以降も、新たな事例の蓄積を踏まえつつ、随時更新していくことを予定しています。

表1-1 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアルの構成

名称 |

内容 |

|

|---|---|---|

地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル |

本編(本マニュアル) |

区域施策編の標準構成案に沿って、基本的な考え方や計画策定・実施の方法・手順について解説。 |

地域脱炭素化促進事業編 |

令和3年の地球温暖化対策推進法改正により、新たに位置付けられた地域脱炭素化促進事業について解説。 |

|

算定手法編 |

区域の温室効果ガスの排出量の推計手法や削減目標の設定、対策・施策の削減効果について解説。 |

|

事例集 |

地方公共団体の以下の取組事例を紹介。 ・区域施策編の策定プロセスの事例 ・区域施策編の進捗管理プロセスの事例 ・条例の事例 ・対策・施策の事例 |

|

簡易版 |

計画の策定に必要最低限な内容について解説。 |

|

令和3年度、令和4年度のマニュアル改定に当たって、記載内容の修正・追記を行った項目を塗りつぶしで、新規に追加した内容を赤字で、表1-2に記載しています。特に集中的に改定を行った部分ですので、優先的に内容を確認するようにしてください。

表1-2 現行マニュアルからの大きな変更点・特に注意して読んでいただきたい点

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容 |

|---|---|---|---|

1.はじめに |

はじめに~地域脱炭素の取組を進めるためのメッセージ~ |

- |

・地球温暖化対策の動向、これからの地方における地球温暖化対策の在り方 |

1-1.本マニュアルの位置付け |

- |

・マニュアルの策定趣旨 ・マニュアルの位置付け ・マニュアルの全体構成 ・用語の表記 |

|

1-2.区域施策編の制度的位置付け |

- |

・区域施策編の法的根拠 ・地球温暖化対策計画との関係 ・地域における地球温暖化対策の意義 |

|

1-3.地方公共団体による地球温暖化対策への期待 |

- |

・地方公共団体における温暖化対策への期待 ・地方公共団体間の連携 |

|

1-4.区域施策編の構成例 |

- |

・区域施策編の構成例 |

|

1-5.区域施策編のPDCAの全体像 |

- |

・区域施策編のPDCAプロセスのステップフローとマニュアルの各項目との対応 |

|

1-6.本マニュアルの構成(区域施策編のPDCAとの対応) |

- |

・マニュアルの資料構成 ・簡易な策定プロセスの提示 |

|

2.区域施策編の策定 |

- |

- |

・「Plan」の実施プロセスの提示 ・総合計画との上位計画や関連計画との整合性やコベネフィットの追求についての紹介 |

2-1.区域施策編策定の基本的事項・背景・意義 |

2-1-1.地球温暖化対策を巡る動向 |

・地方公共団体にて地球温暖化対策を推進する背景情報 (1) 気候変動の影響 (2) 地球温暖化対策を巡る国際的な動向 (3) 地球温暖化対策を巡る国内の動向(国や他の地方公共団体の政策動向等) |

|

2-1-2.区域の特徴 |

・区域の自然的社会的条件の把握・整理の重要性と特に対策・施策に関連する区域の特徴 ・具体的な対策・施策の検討につながる区域の特徴の分析方法 |

||

2-1-3.区域の目指す将来像 |

・区域の目指す将来像及び総合的な目標等と地球温暖化対策とのつながり ・地域脱炭素化促進事業の促進区域等との関係について |

||

2-1-4.地域における地球温暖化対策の意義 |

・地域における地球温暖化対策の意義(地域循環共生圏の実現等) ・地球温暖化対策に伴うコベネフィットの例 |

||

2-1-5.区域施策編の位置付け |

・区域施策編と他の行政計画との関係、一体的な策定について ・地球温暖化対策と関係する行政計画の例 |

||

2-1-6.区域施策編の策定・実施に係る体制 |

・計画の策定・進捗管理に係る庁内・庁外体制の構築 ・区域の枠を超えた協調・連携 ・国や関係機関による支援 |

||

2-2.温室効果ガス排出量の推計・要因分析 |

2-2-1.対象とする温室効果ガス排出量 |

・対象とする部門・分野 ・対象とする温室効果ガス |

|

2-2-2.温室効果ガスの現況推計 |

・温室効果ガス排出量推計の位置付け ・温室効果ガス排出量の現況推計手法 ・森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量の推計 ・ツールを用いた簡易的推計方法の説明 ・区域内エネルギー消費データの入手及び活用について |

||

2-2-3.温室効果ガスの将来推計(現状趨勢(BAU)ケース)の位置付け |

・BAUケースの区域の排出量 ・脱炭素シナリオの作成について |

||

2-2-4.温室効果ガス排出の要因分析 |

・温室効果ガス排出の要因分析 |

||

2-3.計画全体の目標 |

2-3-1.区域施策編における目標の類型 |

・計画全体に係る目標と盛り込まれる対策・施策の目標の整理・例示 |

|

2-3-2.総量削減目標 |

・削減目標の分類と概要の紹介 |

||

2-3-3.総量削減目標以外の計画目標 |

・総量削減目標以外の計画目標の例 ・部門別目標の設定の考え方 ・地域内における経済効果・エネルギー収支に関する指標(目標)の設定の考え方 |

||

2-4.温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 |

2-4-1.対策・施策の位置付け |

・対策・施策に関する背景・意義 ・対策効果の把握やコベネフィットの重要性 |

|

2-4-2.温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策の立案 |

・地方公共団体の講じ得る施策(コベネフィット及び配慮事項を考慮した施策の体系的な整理を含む。) ・対策・施策立案の考え方の提示 ・対策・施策の提示・体系的整理 ・地球温暖化対策計画別表の概要・留意点 |

||

2-4-3.対策・施策を立案する上での留意事項 |

・地域の規模・類型等に応じた対策・施策について ・重点対策の提示や対策・施策のつながりの体系的整理 ・コベネフィットも踏まえた施策の体系的整理の概念 ・幅広い地方公共団体において実施されることが期待される施策 |

||

2-4-4.対策・施策の実施に関する目標 |

・施策ごとに考えられる目標 ・地域脱炭素化促進事業の促進区域等との関係について ・再生可能エネルギー導入目標の設定の基本的な考え方 |

||

2-5.区域施策編の公表 |

- |

・公表に係る法的根拠 |

|

3.区域施策編の実施 |

- |

- |

・「Do」の実施プロセスの提示 ・目標に対する達成状況や課題の評価の意義 |

4.区域施策編の全体的な見直し及び改定 |

- |

- |

・「Check(見直し・改定)」の重要性の提示 |

5.付録 |

5-1.温室効果ガス排出量の推計等に関する基礎知識 |

- |

・温室効果ガス7種の説明 ・排出部門の定義等 |

5-2.地方公共団体が実施することが期待される施策例 |

- |

・地方公共団体が実施することが期待される施策の例示 |

|

5-3. 進捗管理に用いるデータの取得方法 |

- |

・施策の実施に関する目標にて示した項目の進捗管理に用いることが可能なデータの取得方法を提示 |

<本マニュアルに関連するツール類について>

本マニュアルと併せて、区域施策編を策定・実施する際に活用可能なツール類を準備しています。区域施策編の策定に当たっては、図1-2のとおり、温室効果ガスの現況推計、温室効果ガス排出量の削減目標値の設定、対策・施策の立案という3つのステップがあり、ステップごとに活用可能なツール類を準備しています。

まず、温室効果ガスの現況推計には、「部門別CO2排出量の現況推計」、「運輸部門(自動車)CO2排出量推計データ」、「自治体排出量カルテ」の以上の3種類のツールが準備されています。

次に温室効果ガス排出量の削減目標値の設定については、「「区域施策編」目標設定・進捗管理支援ツール」が準備されています。

表1-3 本マニュアルに関連するツール類の説明

|

ツール名 |

説明 |

|---|---|---|

温室効果ガス排出量の現況推計に活用可能なツール類 |

【データ】部門別CO2排出量の現況推計 |

「標準的手法」(全国や都道府県の炭素排出量を部門別活動量で按分する方法)による全市町村の部門別CO2排出量の現況推計値データ |

【データ】運輸部門(自動車)CO2排出量推計データ |

道路交通センサス自動車起終点調査データ活用法による全市町村の推計及び統計公表のない年度の簡易的な予測データ |

|

【データ】自治体排出量カルテ |

排出要因分析に活用可能な現況推計の分析データ、特定事業所の排出量データ、再エネ導入量、再エネポテンシャル等の各種データが把握可能なツール |

|

温室効果ガス排出量の削減目標値の設定に活用可能なツール類(BAU推計含む) |

【ツール】「区域施策編」目標設定・進捗管理支援ツール(平成28年3月) |

地域における温室効果ガス排出量の現状趨勢(BAU)ケースの推計から対策・施策と削減目標の設定、進捗管理表の出力までを支援するツール 基準年や目標年などの基本設定、温室効果ガス排出量の現況推計のデータ、目標年の活動量を入力することでBAU排出量の推計が可能であるほか、部門/分野別の対策・施策目標により、短期・中期目標の設定が可能 |

対策・施策の立案に活用可能なツール類 |

【ツール】地域経済循環分析 |

地域経済の現状を把握するための「地域経済循環分析自動作成ツール」と、地域で各種施策を実施した場合のシミュレーションができる「地域経済波及効果分析ツール」の2つのツールを提供。 |

【事例】地球温暖化対策計画書制度ガイドライン |

地球温暖化対策計画書制度について制度導入や実施に際してのノウハウを取りまとめたガイドライン |

|

【事例】過去の調査結果等 |

その他の事例や環境省による調査結果等をまとめた情報 |

出典:地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト

<https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/manual4.html>

図1-2 本マニュアルと関連ツール類の構成イメージ

また、再生可能エネルギーポテンシャル情報を把握・利活用できる「再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS)」や「環境アセスメントデータベース(EADAS)」、地域の経済循環構造を把握できる「地域経済循環分析ツール」など、これらの支援ツール類を活用することで、区域の特徴を分析し、特に地域へのコベネフィットが大きい施策について、優先して検討していくことができます。(参考として「 2-1-6.(2)2)国による地方公共団体への支援」の「表2-11 地域脱炭素の取組に対する関係省庁の主な支援ツール・枠組み」において整理しています。)

1-2.区域施策編の制度的位置付け

<地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策計画における区域施策編の位置付け>

地球温暖化対策推進法は、地球温暖化を防止することの重要性に鑑み、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的として、国、地方公共団体、事業者及び国民による地球温暖化対策の在り方を定める法律です。

同法第4条においては、地方公共団体の責務について、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進すること等が定められています。

加えて、同法第19条第2項においては、地方公共団体の施策について、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとされています。

特に、都道府県、指定都市等に対しては、同法第21条第3項において、区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項を定める計画(いわゆる区域施策編)を策定することを義務付けています。このことは、地球温暖化対策計画においても、都道府県、指定都市等の基本的な役割として定められています。

また、中核市未満の市町村に対しては、区域施策編の策定に努めることとされています。都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画を作成することができます。

なお、令和3年6月に公布された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号)により、実行計画の実効性を高めるため、再生可能エネルギー利用促進等の施策(施策のカテゴリ:①再生可能エネルギーの利用促進、②事業者・住民の削減活動脱炭素型の都市づくりについての説明(2-4-3.(3))、促進、③地域環境の整備、④循環型社会の形成)に関する事項に加え、施策の実施に関する目標の追加や、地域脱炭素化促進事業に関する内容について定めること(詳細は「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)」を参照。)等が明記されました。

○地球温暖化対策推進法(抄)

第一条 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の量の削減等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(地方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。

2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。

(国及び地方公共団体の施策)

第十九条 (1略)

2 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。

(地方公共団体実行計画等)

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。

2 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 地方公共団体実行計画の目標

三 実施しようとする措置の内容

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項

3 都道府県及び指定都市等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。

一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項

二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項

三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項

四 その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項

五 前各号に規定する施策の実施に関する目標

4 市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の等を行うための施策削減に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。

5~17(略)

○地球温暖化対策計画(抄)

第3章 目標達成のための対策・施策

第1節 国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的役割

2.「地方公共団体」の基本的役割

(1)地域の自然的社会的条件に応じた施策の推進

地方公共団体は、その地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガス排出量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を推進する。例えば、再生可能エネルギー等の利用促進と徹底した省エネルギーの推進、脱炭素型の都市・地域づくりの推進、循環型社会の形成、事業者・住民への情報提供と活動促進等を図ることを目指す。

都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は、本計画に即して、地方公共団体実行計画において、地域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策及びその実施の目標に関する事項を定める計画(以下「地方公共団体実行計画区域施策編」という。)を策定し実施する。また、その他の地方公共団体も、同様に、地方公共団体実行計画区域施策編を策定し実施するよう努める。

さらに、地域の脱炭素化のための、改正地球温暖化対策推進法第2条第6項に定める再生可能エネルギーの利用と地域の脱炭素化の取組を一体的に行うプロジェクト(以下「地域脱炭素化促進事業」という。)が円滑に推進されるよう、地方公共団体実行計画区域施策編において、都道府県は促進区域設定に係る環境配慮の基準を必要に応じ定めるとともに、市町村は地域脱炭素化促進事業に関する事項を定め実施するよう努める。

<地球温暖化対策計画や地方公共団体実行計画に関する経過措置>

なお、地球温暖化対策計画や地方公共団体実行計画に関しては、地球温暖化対策推進法附則第2条において、以下のような経過措置が定められています。

○地球温暖化対策推進法(抄)

附則(令和3年法律第54号)

(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。

1-3.地方公共団体による地球温暖化対策への期待

地球温暖化対策計画においては、地方公共団体の基本的な役割として、その地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を推進することが期待されています。2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギー等の利用促進と徹底した省エネルギーの推進、脱炭素型の都市・地域づくりの推進、循環型社会の形成、事業者・住民への情報提供と活動促進等を図ることを目指すことが期待されます。

また、施策の推進に当たっては、第5次環境基本計画(平成30年4月17日閣議決定)で示された「地域循環共生圏」の考え方を踏まえ、地域間での連携を図りつつ、地域資源を活用した持続可能な地域づくりを推進していくことが求められています。

地方公共団体の規模に応じた役割や地方公共団体間の連携等については、以下に記載します。

(1) 都道府県の地球温暖化対策について

都道府県は、幅広いステークホルダーを対象とする広域的な施策を策定・実施し得る主体として、例えば、再生可能エネルギーの適切な利用促進に向けたルール等の策定や地球温暖化対策計画書制度(制度の概要については、「2-4-2.温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策の立案」を参照してください。)等の整備・運用等が期待されます。加えて、区域施策編の改定等と、従来実施されてきた事業や制度等の適切な見直しによる深掘りも期待されます。

また、科学技術の進歩を踏まえ、先進的技術の積極的な率先導入や導入促進を図ることも考えられます。

加えて、地球温暖化対策計画において、都道府県は、管内の市町村における取組の優良事例の情報収集と他の市町村への普及促進に取り組むよう努めることとされています。また、地方公共団体実行計画の策定・改定や同計画に基づく取組が困難な市町村に対し、技術的な助言や人材育成の支援等の措置を積極的に講ずるように努めることとされています。特に、区域施策編を初めて策定する市町村への支援が期待されます(詳細は「2-1-6.(2) 区域施策編の策定・実施を行う地方公共団体に対する支援等について」を参照。)。

都道府県は、域内の市町村の参考となるよう自らの削減目標や再生可能エネルギーの目標、対策・施策の方向性や市町村と連携しながら取り組む施策などの情報を提供し、積極的な連携を図ることが望まれます。その際、削減目標や再生可能エネルギーの目標の達成に向けては、当該都道府県の管内の市町村における取組が必要であり、市町村の取組に対しての支援が重要であるという点に留意が必要です。さらに、地球温暖化対策推進法によって、地域脱炭素化促進事業が円滑に推進されるよう、区域施策編において、促進区域設定に係る環境配慮の基準を、必要に応じて定めることとされています。

(2) 指定都市等の地球温暖化対策について

指定都市等といった大都市等からのエネルギー起源CO23 排出量は、我が国の排出量の多くの割合を占める傾向にあります。加えて、平均的な人口減少率も、中核市未満の市町村に比べて相対的に低いと見込まれており、今後とも中長期にわたり、我が国における温室効果ガスの排出の割合が高い地域であり続ける可能性があります。

こうした状況に鑑み、指定都市等には、従来実施されてきた対策・施策(制度や事業を含みます。)の更なる深掘り・拡充を始めとして、これまで以上に積極的な地球温暖化対策が期待されます。

また、まちづくりの中心的な主体として、関連施策との適切な連携を図り、当該施策の目的達成との調和を図りながら、コンパクトシティやスマートシティ等の脱炭素型の都市づくりを推進することが期待されます。(詳細は、2-4-2.(1)3)を参照)

加えて、住民にとって最も身近な地方公共団体として、国民運動「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の促進や一般廃棄物からの温室効果ガスの排出削減等を図ることが期待されます。(詳細は、2-4-2.(1)2)、4)を参照)

さらに、地球温暖化対策推進法により、市町村は地域脱炭素化促進事業に関する事項を定め、実施するように努めることとされています。

3二酸化炭素(CO2)は、地球温暖化対策の分野においては、エネルギー(電気や熱、燃料)の消費に伴って排出されるものと、これ以外のものの2つに分類されています。前者は「エネルギー起源CO2」と呼ばれ、我が国全体における温室効果ガス排出量の大宗を占めています。多くの地域においても、同様に区域の温室効果ガス排出量の大宗を占めていると考えられます。

(3) 中核市未満の市町村の地球温暖化対策について

中核市未満の市町村が区域施策編を策定する場合においても、地球温暖化対策推進法第21条に掲げられた全ての要件を満たすことが理想的であるとも考えられます。

さらに、地球温暖化対策推進法により、中核市未満の市町村についても区域施策編の策定が努力義務となったことにより、これまで以上に地球温暖化対策への積極的な取組が期待されます。

しかしながら、地球温暖化対策のための体制や保有する知見等の実態を勘案すると、温室効果ガス排出削減目標の技術的検討や広範な施策の企画・実施・評価が著しく困難である場合も考えられます。また、人口減少が急激に進行している場合等においては、長期的な目標を議論すること自体が困難となることも考えられます。

このような場合には、適宜、区域施策編に盛り込む内容を絞り込み、簡素な計画とすることも可能です。

例えば、区域施策編に盛り込む施策について、対象とする温室効果ガスの種類をエネルギー起源CO2に限定するとともに、特に、地域に裨益する再エネ事業の推進等(詳細は「2-4-3.(2) 幅広い地方公共団体において実施されることが期待される施策」参照)の、地域の経済的・社会的課題の解決に資する施策について、まず注力して取り組んでいただくことが推奨されます。その他、2030年度の住民一人当たりの排出削減目標を掲げた上で、地域において最も利用しやすい種類の再生可能エネルギーの利用促進や、住民が取り組みやすい省エネルギー(国民運動「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」やエコドライブ等)の促進、環境教育の着実な推進等の施策を重点化することも考えられます(幅広い地方公共団体において実施されることが期待される施策については、「2-4-3.(2) 幅広い地方公共団体において実施されることが期待される施策」参照。)。

また、まちづくりの中心的な主体として、関連施策との適切な連携を図り、当該施策の目的達成との調和を図りながら、脱炭素型のコンパクトな地域づくりを推進することが期待されます。

特に、区域施策編を初めて策定する市町村においては、長期目標の設定等は見送り、まずは簡素な内容の区域施策編を策定・実施することとし、将来の見直し・改定の時点において無理のない範囲で技術的検討を加えて、各種目標の見直しや施策の強化・追加を図っていく等、段階を踏んで中長期的に拡充を図っていくことも考えられます。

なお、温室効果ガス排出量の推計等については国が提供するデータ等を最大限活用し、具体的な対策・施策の検討・実施及び進捗管理に注力することが望まれます。

さらに、地球温暖化対策推進法により、市町村は地域脱炭素化促進事業に関する事項を定め、実施するように努めることとされています。

(4) 地方公共団体間の連携等について

複数の地方公共団体による連携に関しては、平成28年の地球温暖化対策推進法の改正により、区域施策編の共同策定が可能であることが明記されました。

また、他の地方公共団体との広域的な協調・連携を通じて、地球温暖化対策に資する施策や事業について共同での検討や実施を推進することにより、取組の更なる高度化・効率化・多様化を図ることも期待されます4。

例えば、自然的社会的条件の類似する地方公共団体間において共通して有効と思われる対策・施策に関する知見の共有や共同事業の実施のほか、温室効果ガス排出量の多い事業者の対策に係る諸制度の連携5、連携中枢都市圏(相当な規模と中核性を備える中心都市が近隣市町村と連携して形成する都市圏)における対策・施策の連携・協調、再生可能エネルギー資源に富む中山間地域と資金力に富む都市部との共同エネルギー事業の実施等6、多様な形態の連携が考えられます。

さらに、海外の地方公共団体との姉妹都市関係等に基づく国際的な都市間連携により、先進的な取組・技術に係る情報共有や海外における脱炭素化を目指したまちづくりを促進することを通じて、世界全体での温室効果ガス排出削減にも貢献することが期待されます。

なお、区域内における対策・施策だけでは更なる温室効果ガス排出削減が容易ではない場合等においては、区域外(海外を含みます。)の温室効果ガス排出削減に貢献する施策を講じ、その効果を算定・公表することも可能です。当該効果については、区域の温室効果ガス排出量の総量と区別して算定・公表することが考えられます。

また、適切な役割分担の下に、都道府県や市町村との間で連携して、広域にわたる対策・施策を講じることも考えられます。

4例えば、交通や廃棄物の広域処理のように、区域の境界をまたぐ分野については、必要に応じて、都道府県や市町村で連携した取組を進めることが考えられます。

5東京都と埼玉県は、区域内の大規模事業者による排出量取引制度を導入し連携させており、同制度の下で創出されるクレジットは東京都・埼玉県のいずれにおいても使用可能とされています。

6東京都世田谷区は、住宅地であるために区域における再生可能エネルギーの導入拡大が容易でないところ、豊かな森林を有する群馬県川場村との協定により、同村における木質バイオマス発電で得られた電気を区民が購入する仕組みを共同して構築しており、双方の住民の交流促進や地域経済の活性化につなげていくことを目指しています。

1-4.区域施策編の構成例

地方公共団体の規模にかかわらず共通して必要となると考えられる構成例(典型的な骨格と基本的な構成要素)は表1-4のとおりです。

表1-4 区域施策編の構成例

骨格の例 |

構成要素の例 |

|---|---|

①区域施策編策定の基本的事項・背景・意義 |

・区域施策編策定の背景・意義 ・区域の特徴(自然的社会的条件及び各主体の特徴等) ・計画期間 ・推進体制 |

②温室効果ガス排出量の推計・要因分析 |

・区域の温室効果ガス排出状況 |

③計画全体の目標 |

・区域施策編の目標 |

④温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 |

・区域の各主体に期待される対策 ・地方公共団体が実施する施策 ・施策の実施に関する目標 |

⑤地域脱炭素化促進事業に関する内容 |

【都道府県】 ・促進区域の設定に関する基準 ・地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 |

⑥区域施策編の実施及び進捗管理 |

・区域施策編の実施及び進捗管理 |

☝ 区域施策編の全体構成等について(補足事項)

○ 地方公共団体実行計画の名称については、住民・事業者の関心を喚起し、取組への理解と協力を促進する等の観点から、正式名称である「地方公共団体実行計画」に加えて、又はこれに代えて、適宜、創意を凝らした別称を掲げることも可能です。

1-5.区域施策編のPDCAの全体像

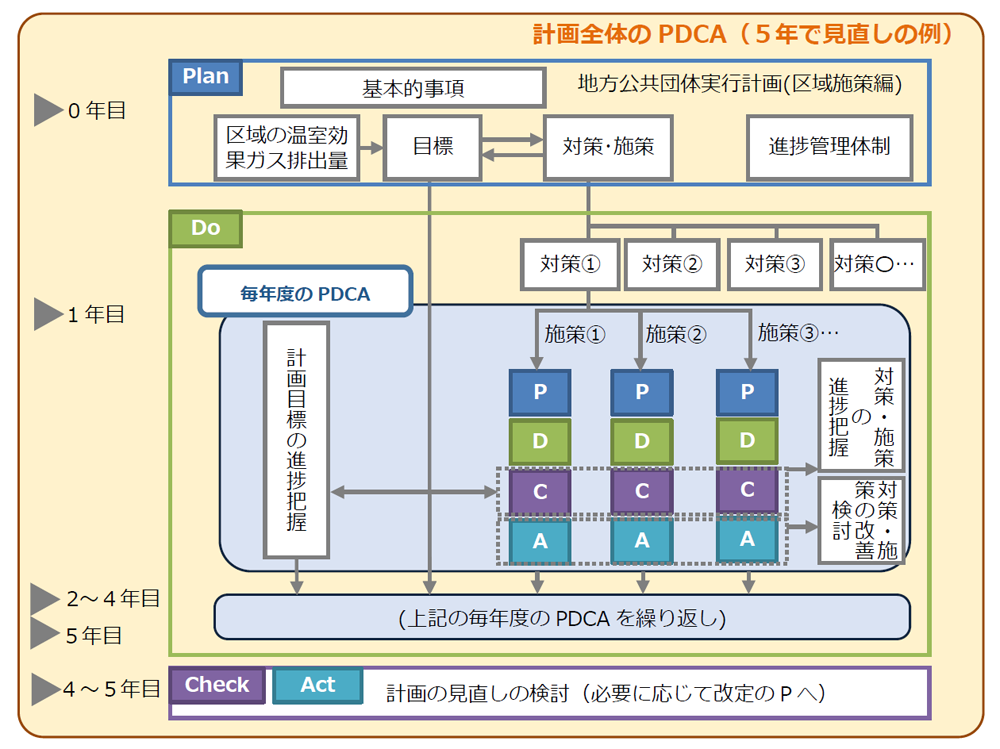

区域施策編のPDCAとしては、2つのPDCAが考えられます。すなわち、区域施策編の策定から改定までの「計画期間全体のPDCA」と、「毎年度のPDCA」です。図1-3にその概念図を示します。

地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方の一つとして、「評価・見直しプロセス(PDCA)の重視」が掲げられており、政府は、同計画の実効性を常に把握し確実にするため、同計画策定後、毎年、各対策について政府が講じた施策の進捗状況等について、対策評価指標等を用いつつ厳格に点検し、必要に応じ、機動的に同計画を見直すとしています。

区域施策編においても、その実効性を高めるために、これら2つのPDCAを実施することが重要です。

その際には、ステークホルダーの参画が形式的なものではなく、実質的なものになるよう、工夫することが重要です。

図1-3 計画期間全体のPDCAと毎年度のPDCAの関係

より具体的なイメージとして、図1-4に区域施策編を仮に5年で見直す場合のPDCAの全体像を示します。

策定した区域施策編にしたがって、毎年度、施策を実施し、その進捗状況及び計画目標に対する進捗状況を把握した上で、改善を検討します。その際、脱炭素技術の研究開発や普及の動向等も踏まえることが重要です。この毎年度のPDCAの繰り返しが区域施策編の実施となります。

毎年度のPDCAを繰り返した上で、計画期間全体の進捗を評価し、区域施策編の見直しを検討します。

図1-4 区域施策編におけるPDCAの全体像(5年で見直す場合)

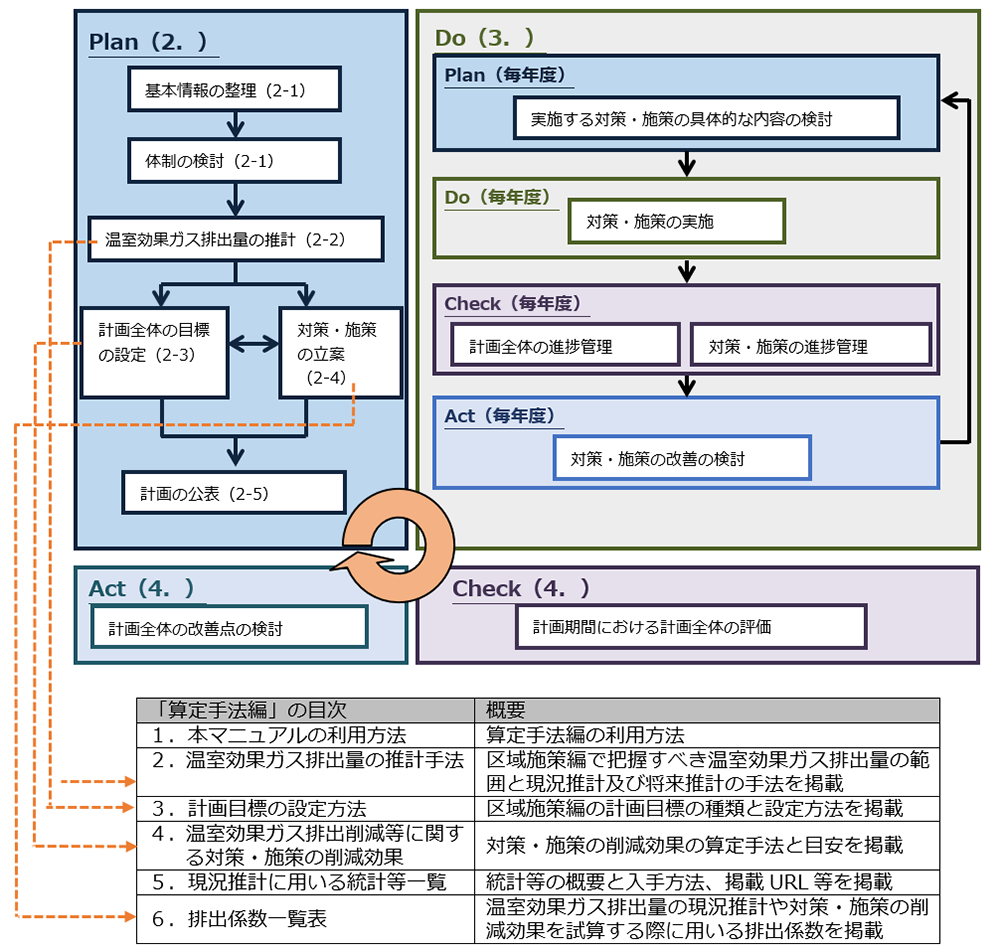

1-6.本マニュアルの構成(区域施策編のPDCAとの対応)

区域施策編における計画期間全体のPDCA及び毎年度のPDCAと、本マニュアルとの対応関係を図1-5に示します。計画期間全体の策定「Plan」は「2.区域施策編の策定」に、計画期間全体の実施「Do」は「3.区域施策編の実施」、計画期間全体の「Check」及び「Act」は「4.区域施策編の全体的な見直し及び改定」に記載しています。また、詳細な方法論等が、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)に記載されている項目については、「算定手法編」の目次との対応を示します。

図1-5 区域施策編のPDCAプロセスと本マニュアル及び「算定手法編」との対応

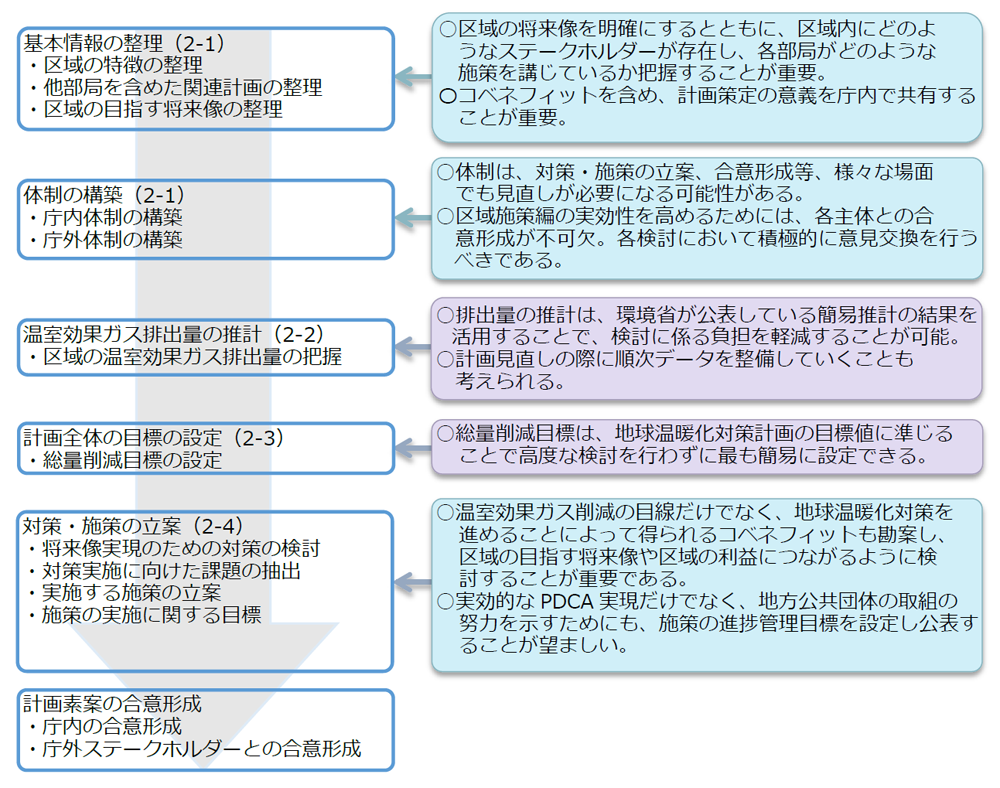

計画期間全体の策定「Plan」について、主に初めて区域施策編を策定する中核市未満の市町村を対象として、最も簡易な策定プロセスの例を図1-6のとおり整理しました。

この策定プロセスの例は、温室効果ガス排出量の推計値については、環境省が公表している推計結果を活用し、総量削減目標については、地球温暖化対策計画の目標に準じることとしたものです。このようなプロセスを採用することにより、現況推計や目標設定等に係る技術的検討に掛ける時間・労力を極力減らし、地域の利益につながる対策・施策の立案に注力することを前提としています。

図1-6 最も簡易な策定プロセスの例