- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)

2-3.計画全体の目標

2-3-1.区域施策編における目標の類型

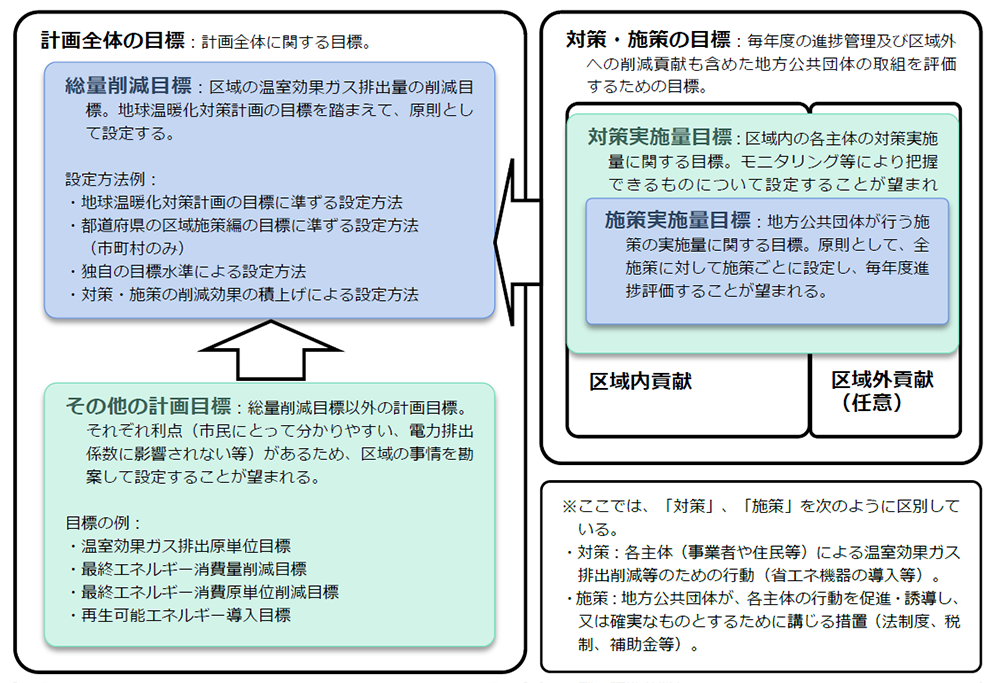

区域施策編の目標としては、図2-41に示すように、大別して、計画全体に係る目標と盛り込まれる対策・施策の目標という2種類のものが考えられます。

計画全体に係る目標としては、温室効果ガスの総量削減目標はもとより、温室効果ガス排出量の原単位目標や最終エネルギー消費量の目標、再生可能エネルギーの導入量の目標といった総量削減目標以外の目標も考えられます。これらの目標は、総量削減目標を補完するものとして、地方公共団体の事情に応じて追加的に設定することが望まれます。それぞれの目標は、部門・分野別に設定することも考えられます。総量削減目標以外の計画目標の例については、「2-3-3.総量削減目標以外の計画目標」に記載します。

また、計画全体に係る目標とは別に、盛り込まれる対策・施策の目標も考えられます。対策・施策の目標については、「2-4-4.対策・施策の実施に関する目標」に記載します。

図2-41 計画全体の目標と対策・施策の目標の関係

2-3-2.総量削減目標

我が国においては、2050年カーボンニュートラル宣⾔や2030年度46%削減目標を踏まえた地球温暖化対策計画が策定されました。さらに、これらの流れを踏まえて、ゼロカーボンシティを表明する地方公共団体が増加しています。

地方公共団体実行計画は、地球温暖化対策計画に即して策定することが地球温暖化対策推進法に規定されており、2050年総量削減目標の設定に際しても、2050年カーボンニュートラルの達成を目標にすることが望まれます。また、2050年カーボンニュートラルの実現を踏まえ、2030年度等の中期目標についても野心的な目標を設定することが推奨されます。ここでは、地域の自然的社会的条件による違いを前提としつつも、2050年カーボンニュートラルを踏まえたバックキャスティングの考え方や、国の中期目標を踏まえ野心的な目標設定について、事例とともにその手法を紹介します。

(1) 総量削減目標の設定方法

総量削減目標の設定方法については、表2-18に示すように、「対策・施策の削減効果の積上げによる設定方法」、「地球温暖化対策計画の目標を踏まえて設定する方法」、「都道府県の区域施策編の目標を踏まえて設定する方法(市町村のみ)」、「より長期の目標からバックキャストで設定する方法」の4つに分類しています。

これらの具体的な設定方法については、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)に記載します。

なお、各地方公共団体が独自の方法で設定することも可能です。

表2-18 総量削減目標の分類と概要

分類 |

設定方法 |

メリット |

デメリット |

|---|---|---|---|

対策・施策の削減効果の積上げによる設定方法 |

部門・分野別に対策・施策を設定し、その削減効果25を基準年度における温室効果ガス排出量から積み上げて総量目標とする。 |

・積上げによる目標水準の根拠を持てる。 ・総量目標が、対策・施策目標と定量的に整合する。 |

・削減効果を定量化できない対策・施策がある。 ・国や都道府県の対策・施策効果との重複の扱いが困難である。 |

部門・分野別に対策・施策を設定し、その削減効果を目標年度におけるBAU排出量から積み上げて総量目標とする。 |

・積上げによる目標水準の根拠を持てる。 ・総量目標が、対策・施策目標と定量的に整合する。 ・目標年度における人口の増減等を踏まえた目標となる。 |

・削減効果を定量化できない対策・施策がある。 ・国や都道府県の対策・施策効果との重複の扱いが困難である。 ・BAUケースの温室効果ガス排出量の推計を行う必要があり、手間がかかる。 |

|

地球温暖化対策計画の目標を踏まえて設定する方法 |

地球温暖化対策計画の基準年度比目標(2030年度に2013年度比46%減)を踏まえて設定する。 |

・簡易に設定できる。 |

・区域の排出量の部門・分野構成比を反映できない。 ・国全体と区域で産業構造等社会条件が異なっている点が反映されない。 ・2030年度のBAUを反映できない |

地球温暖化対策計画の基準年度比部門・分野別の排出量の目安を踏まえて設定する。 |

・区域の部門・分野別の排出量の差異に対応できる。 ・簡易に設定できる。 |

・国全体と区域で産業構造等社会条件が異なっている点が反映されない。 ・2030年度のBAUを反映できない |

|

都道府県の区域施策編の目標を踏まえて設定する方法(市町村のみ) |

都道府県の区域施策編の基準年度に対する目標年度の削減率、2030年度BAU比部門・分野別目標等を踏まえて設定する。(市町村のみ) |

・簡易に設定できる。 ・都道府県と市区町村の産業構造等社会条件が類似している場合、より区域に即した目標となる。 |

・都道府県が独自に総量目標を設定している時のみ活用可能。 ・都道府県全体と区域で産業構造等社会条件が異なっている点が反映されない。 |

より長期の目標からバックキャストで設定する方法 |

より長期の目標を想定し、目標年度にどの程度の目標水準が必要か逆算して設定する。 |

・長期的な展望を踏まえた目標設定ができる。 |

・より長期の目標設定が必要。(地球温暖化対策計画では、2050年に排出実質ゼロを掲げている。) |

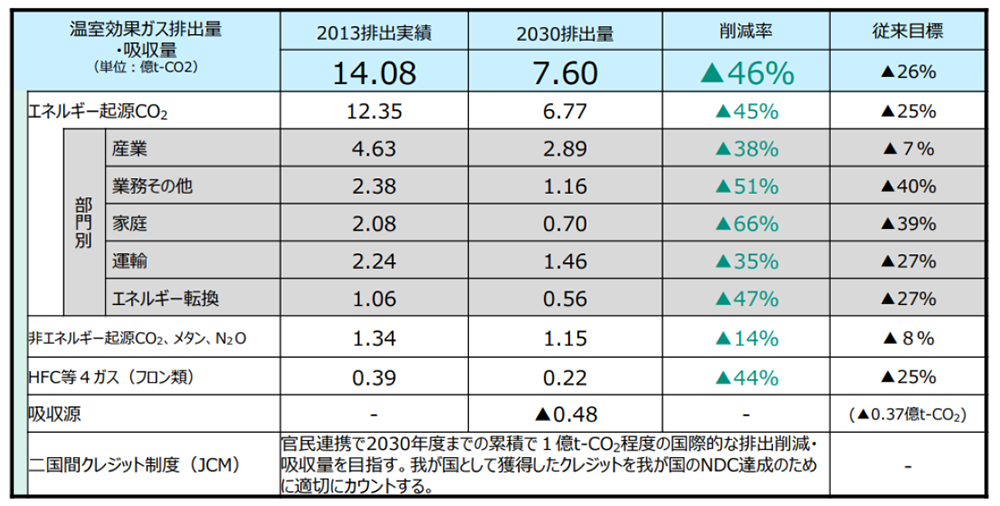

部門別の目標値については、国の地球温暖化対策計画や先進事例を踏まえ、設定することが考えられます。例えば、地球温暖化対策計画における部門別削減目標値(表2-19)を参考にしつつ、各地方公共団体の実態に合わせて実施する省エネ・再生可能エネルギー導入等の対策の積み上げや野心的な削減率を設定することが考えられます。

25地球温暖化対策計画においては、2030年度の電力の排出係数について、0.25kg-CO2/kWh程度という目標が示されています。2030年度の総量削減目標の検討に際しては、電力の排出係数について、この目標を前提とすることが考えられます。

表2-19 地球温暖化対策計画における部門別削減目標値

出典:環境省「地球温暖化対策計画 概要」

<http://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/211022.html>

(2) 区域の特徴ごとの排出削減目標の例

区域の特徴(地方公共団体区分、地方、人口、部門別排出量の構成等)を踏まえて10団体を抽出し、表2-20のとおり、各地方公共団体が公表する地方公共団体実行計画(区域施策編)やそれに類する計画に記載されている排出量の構成、排出削減目標を部門別に整理しました。

表2-20 地方公共団体ごとの排出量構成、排出削減目標の例

団体名 |

区分 |

地方 |

人口 |

排出量の構成(2018年度)(%) |

2030年度排出削減見通し |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

産業 |

業務 |

家庭 |

運輸 |

総量 |

産業 |

業務 |

家庭 |

運輸 |

||||

長野県 |

都道府県 |

中部 |

207万人 |

22 |

19 |

25 |

33 |

-53 |

-54 |

-64 |

-52 |

-56 |

岐阜県 |

都道府県 |

中部 |

201万人 |

35 |

18 |

18 |

27 |

-21.30 |

-10.40 |

-48.20 |

-25.90 |

-25 |

大阪府 |

都道府県 |

近畿 |

884万人 |

26 |

27 |

22 |

22 |

-40 |

-43 |

-42 |

-46 |

-33 |

横浜市 |

政令市 |

首都圏 |

376万人 |

30 |

27 |

23 |

18 |

-30 |

-36 |

-34 |

-35 |

-42 |

京都市 |

政令市 |

近畿 |

140万人 |

19 |

33 |

24 |

22 |

-41.10 |

-42.30 |

-51.00 |

-49.10 |

-26.50 |

北九州市 |

政令市 |

九州 |

94万人 |

52 |

15 |

10 |

21 |

-47 |

-40 |

-50 |

-50 |

-40 |

郡山市 |

中核市 |

東北 |

32万人 |

25 |

25 |

22 |

26 |

-30 |

- |

- |

- |

- |

高知市 |

中核市 |

四国 |

32万人 |

30 |

25 |

19 |

25 |

-43 |

-16 |

-59 |

-58 |

-19 |

ニセコ町 |

その他市町村 |

北海道 |

0.5万人 |

22 |

20 |

30 |

28 |

-44 |

- |

- |

- |

- |

久慈市 |

その他市町村 |

東北 |

3.4万人 |

29 |

18 |

24 |

27 |

-62 |

6 |

-57 |

-56 |

-7 |

全国平均 |

― |

― |

― |

45 |

18 |

16 |

20 |

- |

- |

- |

- |

- |

※1:長野県は2010年度比の排出削減見通し、ニセコ町は2015年比の排出削減見通し。

出典:各地方公共団体HPに掲載された地方公共団体実行計画(区域施策編)より作成

総務省「住民基本台帳に基づく人口」

<https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html>、

環境省「自治体排出量カルテ」<https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html>より整理

(3) 先行事例にみる総量削減目標の設定の考え方・手法

①産業部門等の活動量での案分による目標設定の例

☝ 「滋賀県」の総量削減目標

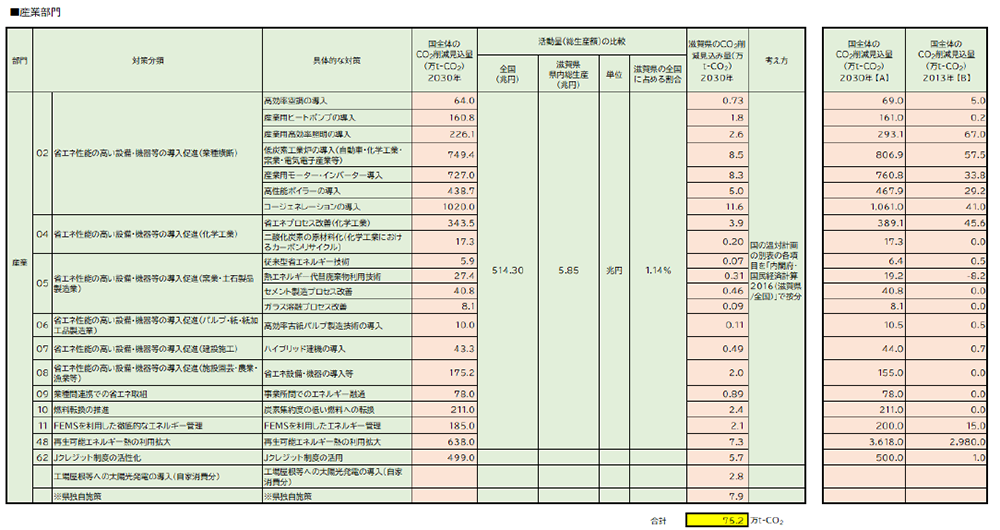

滋賀県では、部門別CO2排出量の目標値について政府の地球温暖化対策計画に基づき、県の活動量で按分した削減量及び県独自の施策を合算して算出しています。活動量の指標となる統計データを用いることで、比較的簡易に試算を行っています。

表2-21 温室効果ガス削減目標の試算方法(産業部門)

出典:滋賀県提供資料等により環境省作成

②産業部門の活動量の推計、産業部門との連携に基づく目標設定の例

☝ 「神奈川県川崎市」の総量削減目標

川崎市では、「川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定の考え方」について川崎市環境審議会に諮問し、基本計画の改定を行っています(令和3年11月2日答申、同年11月24日案公表、令和3年度末計画改定予定)。

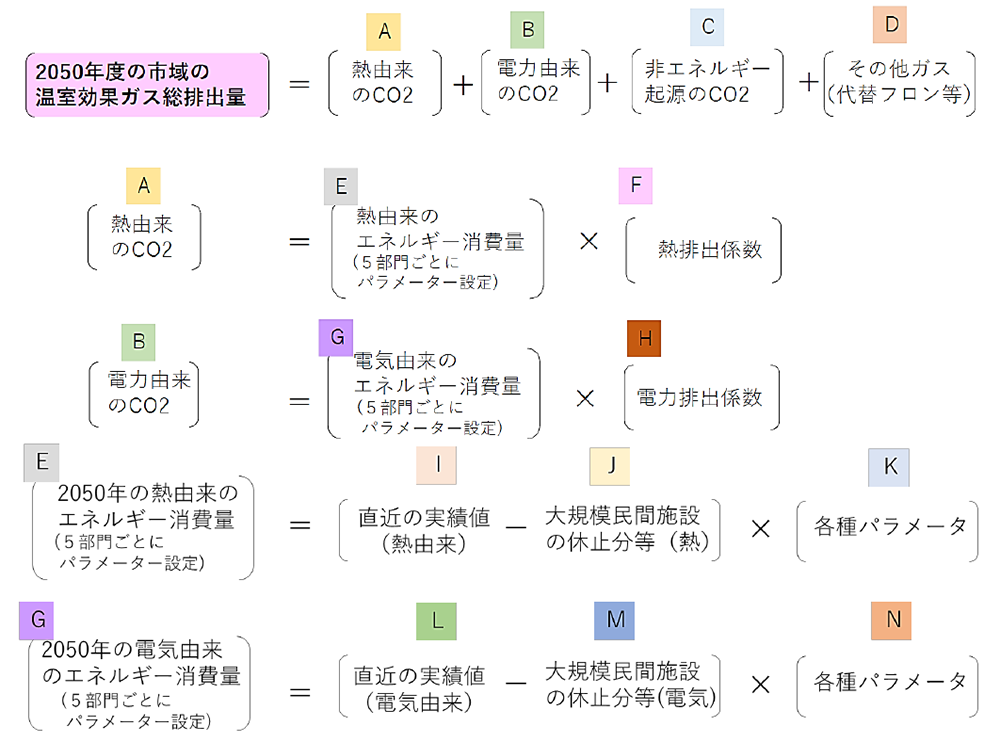

将来の温室効果ガス排出量の推計方法として、各部門の活動量やエネルギー効率化、将来の電化割合といった各種パラメータ、熱・電力排出係数、市内大規模民間施設の将来の生産設備の休止見込み等を踏まえて算定し、長期目標(2050年)、中期目標(2030年度:2013年度比▲50%削減)を設定しています。

図2-42 2050年の温室効果ガス排出量の推計方法(熱由来、電力由来のCO2)

表2-22 各種パラメータ[K,N](抜粋)

](img/kuiki/h_2_22.png)

☝ 「神奈川県川崎市」の野心的な2030年度の目標設定

国や市内の動向も踏まえつつ、市内事業者等と対話を重ね、政令指定都市最大のCO2排出地域でありながら、野心的な市域全体目標(2030年度▲50%削減目標(2013年度比))を設定するとともに、民生系目標、産業系目標、市役所目標、再生可能エネルギー導入目標などの個別目標を設定しています。

また、2030年度の目標設定に加えて、エネルギー視点、市民生活視点、交通環境視点、産業活動視点など、様々なアプローチで2050年の将来ビジョンを明確化するとともに、首都圏で全体の一般家庭の消費電力を上回る大規模エネルギー供給拠点としての特性や、産業・研究開発拠点としての特性などを踏まえ、2050年の川崎臨海部が首都圏の脱炭素化に貢献する姿をイメージ化しています。

※上記の他、「市民生活」、「交通」の将来ビジョンも明確化し、「エネルギーの脱炭素化ビジョン」や「臨海部のカーボンニュートラルコンビナート構想」等も明確化

図2-43 2050年の将来ビジョン(産業部分抜粋)

表2-23 市域のCO2削減目標等の全体試算結果

出典:川崎市提供資料等により環境省作成

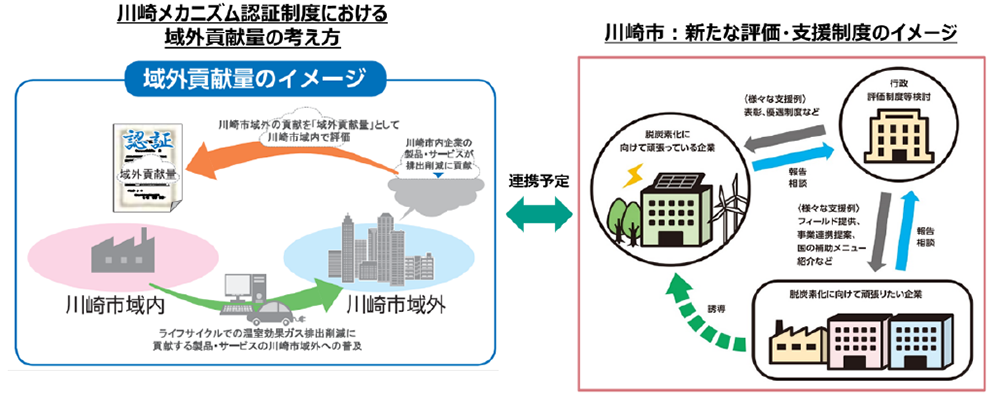

☝ 「神奈川県川崎市」の域外貢献量の考え方

市内企業の優れた環境技術を活かした市域外での温室効果ガス削減貢献分(域外貢献量)をカウントし、実施計画の指標として活用しています(削減目標量には含まず)。さらに、市内企業の環境技術が市域外で温室効果ガスの削減に貢献している量(=域外貢献量)を可視化し、企業が市場で適切に評価される「川崎メカニズム認証制度」を設けています。この認証制度については、今後見直しを図り、国内外に広がる市内事業者の取組を市内に限らず評価する「(仮称)新たな評価・支援制度」と連携を予定しています。

図2-44 川崎市の域外貢献量の評価・支援制度のイメージ

出典:川崎市「制度概要リーフレット」<http://www.k-co2brand.com/pdf/leaflet2018.pdf>

③産業部門と連携しての目標設定例

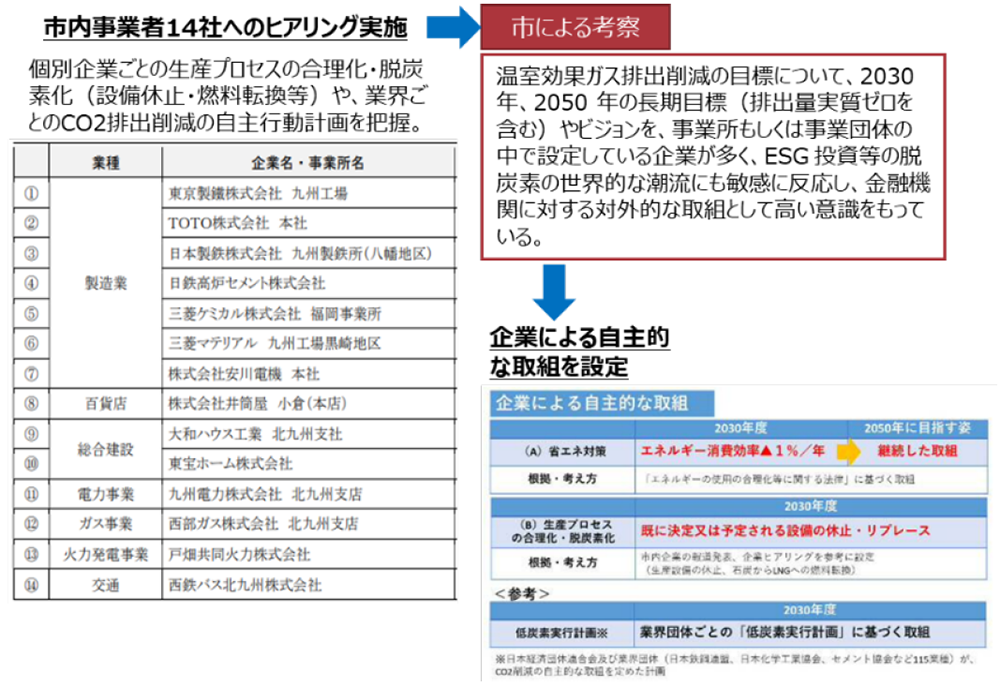

☝ 「福岡県北九州市」の総量削減目標

北九州市では2021年8月に「北九州市地球温暖化対策実行計画」を改定。産業部門について、鉄鋼業(高炉・電炉)、化学工業、セメント業などの主な市内事業者14社へのヒアリングを実施し、把握した個別企業ごとの生産プロセスの合理化・脱炭素化(設備休止・燃料転換等)に関する将来計画や、業界ごとのCO2排出削減の自主行動計画を踏まえ、2030年度排出削減量を▲47%に設定しています。また、企業ヒアリングを契機に定期的な意見交換を行い、企業状況やニーズ把握に努め企業の脱炭素化の取組を後押しする必要があることを想定しています。

図2-45 温室効果ガス削減目標の設定プロセス(産業部門)

出典:北九州市「北九州市地球温暖化対策実行計画(令和3年8月)」

<https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000944330.pdf>

「第3回北九州市地球温暖化対策実行計画の改定検討部会【資料1】企業ヒアリングの結果について」より作成

図2-46 温室効果ガス削減目標の設定(産業部門)

出典:北九州市「北九州市地球温暖化対策実行計画(令和3年8月)」

(4) 総量削減目標設定における留意点

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、地方公共団体実行計画を策定・実施していくに当たって、部門別の削減目標や取組を検討することが重要ですが、特に産業部門については、区域全体の排出量について特定の企業の排出が占める割合が極めて大きいなど、産業構造等を考慮すると野心的な削減目標等を検討することが難しいと考える地方公共団体がいることも想定されます。

産業部門の取り扱いについて、まず、地方公共団体実行計画(区域施策編)においては、地域の事業者の取組の促進を位置付けることとされているため、産業部門の取組を位置付けることも必要です。また、2050年カーボンニュートラルの実現は、全ての主体が取り組んでいくべき課題です。このため、区域における企業の長期的・中期的な目標や達成のための道筋、具体的な取組を把握し、連携していくための意見交換・コミュニケーションを積極的に図り、区域全体の目標や将来像を共有しつつ、具体的な対策・施策についても連携して進めていくことが重要となると考えられます。

ただし、大規模排出源となる事業所が区域内に存在し、当該事業所を所有する企業は、地方公共団体の区域によらず企業全体として、日本全国で2050年カーボンニュートラルを目指しているような場合もあり、地方公共団体の区域を超えた取組により、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことも考えられます。また、特に中規模未満の地方公共団体等、地方公共団体の規模等によっては、それらの事業者の取組の促進や連携した取組が必ずしも容易でない場合もあると考えられます。

このような場合においては、当該事業者が事業者全体としてカーボンニュートラルの達成を目指すこととしていた場合に、実行計画の長期、中期目標等を検討する場合にはそれらの事業者の計画等に沿って削減が進んでいくことを前提とし、具体的な対策・施策については事業者の取組に委ね、地方公共団体としてはまずはその他の中小企業や住民をターゲットとした対策に特に注力する、あるいは地方公共団体として実施可能な事業環境の整備に取り組むといった計画策定の仕方もあり得ます。なお、この場合、区域全体でフォローアップしていく温室効果ガスの排出の総量については、産業部門を含め全ての部門の状況を把握することが望ましいと考えられます。また、地域の事業者との連携は区域における対策を進めるに当たって重要であることから、積極的なコミュニケーションを図っていくことが推奨されます。

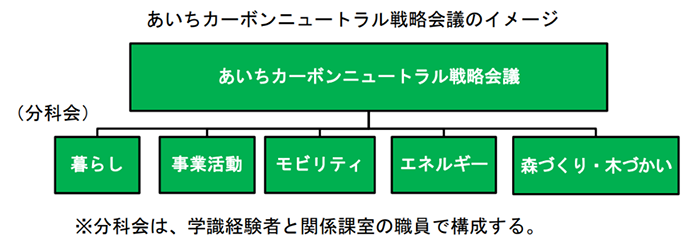

☝ 産業部門からの排出量が多い地方公共団体による取組事例(愛知県)

排出量の削減が容易でない産業部門からの排出量割合が多い地方公共団体においては、産学官等で連携・協力を強化したり、民間のグリーン分野の投資を呼び込むなどの取組の検討・実現を目指しています。

愛知県は、区域内の温室効果ガス排出量の削減のため、企業・団体からの事業・企画アイデアの募集を行い、学識系経験者で構成された「あいちカーボンニュートラル戦略会議」により事業化するべきプロジェクトを選定、個別にプロジェクトの事業化を支援を行っていくことにより、県内のカーボンニュートラルを目指すこととしています。

図2-47 あいちカーボンニュートラル戦略会議のイメージ

出典:愛知県「カーボンニュートラルの実現に向けた 本県の新たな取組について」

<https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/348065_1426734_misc.pdf>

2-3-3.総量削減目標以外の計画目標

総量削減目標の設定を前提として、それを補完するものとして考えられる計画目標の例について、表2-24に示します。

地方公共団体が管理できる指標に関する目標や地域のステークホルダーに示しやすい目標について設定することは、区域施策編の実効性を高めることにつながるため、地方公共団体の事情に合わせて設定することが望まれます。

これらの具体的な設定方法については、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)に記載します。

表2-24 総量削減目標以外の計画目標の例

計画目標の種類 |

目標の概要 |

特徴 |

|---|---|---|

温室効果ガス排出量原単位目標 |

人口、床面積、生産量といった活動量当たりの区域の温室効果ガス排出量の目標 |

・市民等にとって成果が分かりやすい。 ・区域の活動量の増減にかかわらず、例えば人口当たりの努力の評価が容易にできる。 |

最終エネルギー消費量目標 |

区域の最終エネルギー消費量の目標 |

・電力等の排出係数の増減に影響されることなく、省エネルギーに関する需要家の取組の評価が可能。 |

最終エネルギー消費原単位目標 |

人口、床面積、生産量といった活動量当たりの区域の最終エネルギー消費量の目標 |

・電力等の排出係数の増減に影響されることなく、省エネに関する需要家の取組の評価が可能。 ・市民等にとって成果が分かりやすい。 ・区域の活動量の増減にかかわらず、例えば人口当たりの努力の評価が容易にできる。 |

経済・社会等のコベネフィット |

地域での雇用者数や地域への経済波及効果の目標、地域課題解決につながる定性的な目標 |

・脱炭素化の促進と一体的に取り組むことで、地域課題の解決に貢献 |

総量削減目標や温室効果ガス排出量、エネルギー消費量以外の計画目標として、地域における経済・社会等のコベネフィットに関する目標を設定することが考えられます。地域が主導する再エネ事業等を通じて、従来は域外に流出していたエネルギー代金を地域に還流させることができれば、それが地域内での消費・再投資につながり、地域に新しい雇用が生まれることで地域の経済の活性化への寄与も期待できることから、コベネフィットに関する内容を目標として掲げることも可能です。

なお、コベネフィットを目標として設定する場合は、地域への投資額や地域での雇用者数を設定することが考えられます。また、「地域経済循環分析ツール」を使用することが考えられます。このツールは地域経済の全体像及び域外からの所得の流出入を「見える化」し、資金の流れ、資金の流れ、産業間のつながり、経済構造を簡単に把握することが可能であり、また再生可能エネルギー導入により地域にどれだけの経済波及効果が生まれるかシミュレーションを簡単に実施することができます。これらの既存ツールを活用して、地域における再生可能エネルギー導入によって期待される経済波及効果を、コベネフィット目標として設定することも考えられます。(詳細は、「2-1-4.(1) 地域循環共生圏の実現」内の「コラム【地域経済循環分析ツールについて】」を参照してください。)

また、これらのほか、CASBEE-都市(一般財団法人建築環境・省エネルギー機構)によるCO2排出量当たりの都市の環境性能の評価による、経済や社会等のコベネフィット評価を加味した目標等も考えられます。

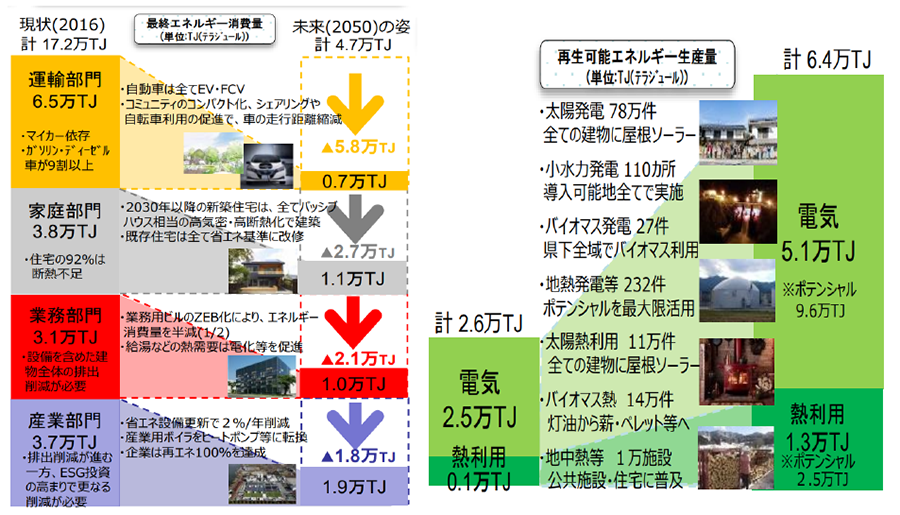

☝ 「長野県気候危機突破方針」及び「長野県ゼロカーボン戦略」における計画目標

長野県は、2020年4月に、2050年度に二酸化炭素排出量を実質ゼロにするための方針「長野県気候危機突破方針」を策定しました。この方針では、2050年に最終エネルギー消費量を7割削減するとともに、再生可能エネルギー生産量を3倍以上に拡大することで、二酸化炭素排出量の実質ゼロを実現することとされています。最終エネルギー消費量削減と再生可能エネルギー生産量拡大という複数の計画目標を用いることにより、戦略の進捗状況を総合的に評価し、発信することにつなげています。

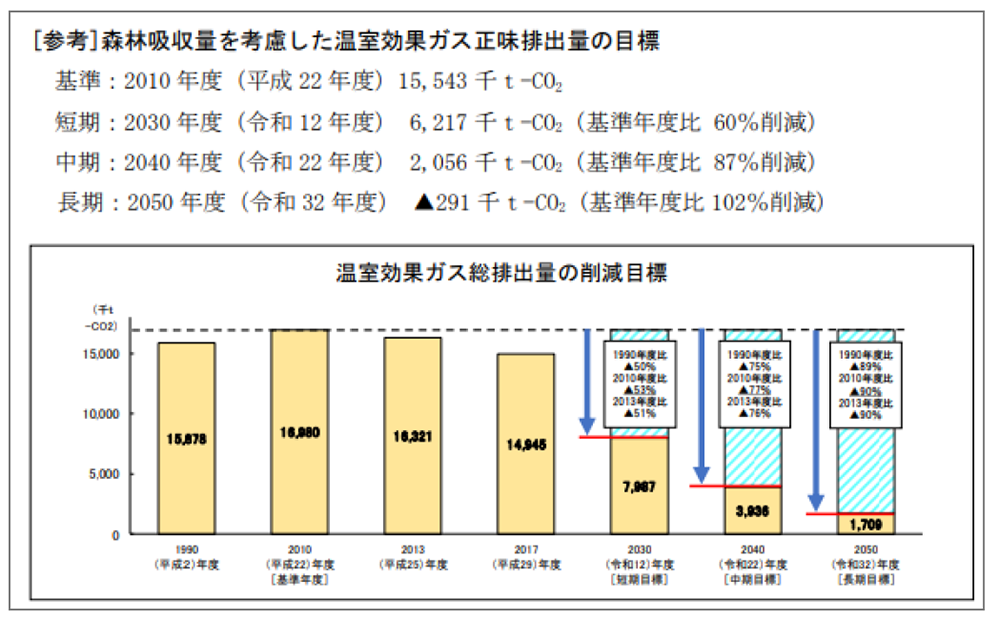

長野県は翌年の2021年6月、これらの目標を実現するための「長野県ゼロカーボン戦略」を策定し、2050年におけるゼロカーボンの達成はもちろん、日本の脱炭素化をリードするため、2030年までに60%削減という野心的な削減目標を掲げています。

なお、当初設定していた2030年の削減目標は48%でしたが、2021年4月にパブリックコメントにおいて、長野県が国内のみならず世界におけるけん引役となること期待して、目標値を引き上げるべきという要望が市民から寄せられたため、削減目標を引き上げたという経緯があります。長野県の事例のように、市民にも十分な理解を得た上で取組を進めていくことにより、地域一丸となって取り組んでいく地方公共団体が増えることが期待されます。

図2-48 長野県の目標に関するシナリオと温室効果ガス削減目標

出典:長野県「長野県ゼロカーボン戦略【概要版】」

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/keikaku/zerocarbon/index.html>

図2-49 長野県の温室効果ガス排出量の削減目標

出典:長野県「長野県ゼロカーボン戦略」

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/keikaku/zerocarbon/index.html#senryaku>

「長野県ゼロカーボン戦略(案)に関するパブリックコメントの結果について」

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/keikaku/zerocarbon/documents/pubcom.pdf>

「長野県環境審議会議事録(令和3年6月1日)」

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/kankyo/documents/r3_6_1_gijiroku.pdf>