- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)

2-2.温室効果ガス排出量の推計・要因分析

2-2-1.対象とする温室効果ガス排出量

(1)区域の温室効果ガス排出量

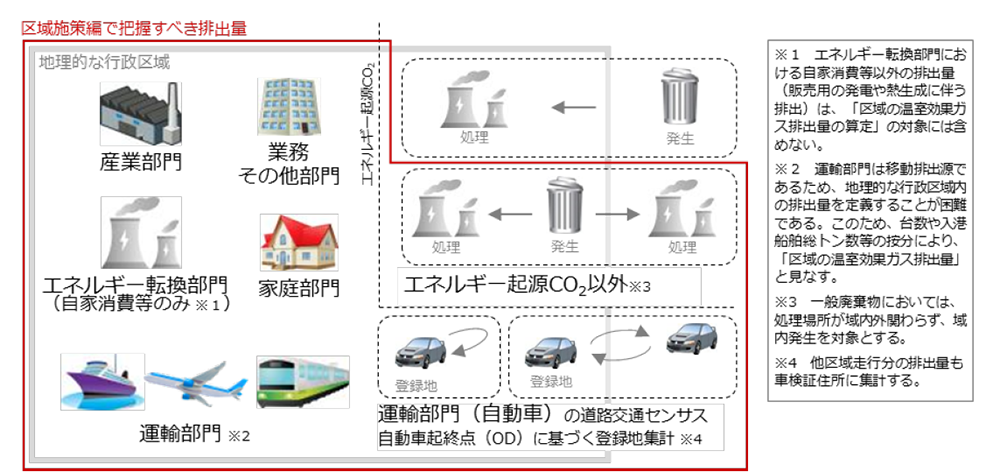

区域施策編で把握すべき区域の温室効果ガス排出量14は、原則として「地理的な行政区域内の排出量のうち、把握可能な部門・分野」とします。

「地理的な行政区域内の排出量」とは、地方公共団体の地理的な境界内における温室効果ガスの排出、すなわち、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することによる排出量を指します。

一方で、区域外への貢献という観点から、区域施策編の対策・施策の対象には地理的な行政区域外の温室効果ガス排出量も対象とすることも考えられます。例えば、従来製品・サービスに比べライフサイクル全体のCO2削減に寄与する製品・サービスの製造・提供は、区域の温室効果ガス排出量の削減に直接結びつかなくとも、区域外における有効な地球温暖化対策となります。このような脱炭素化に寄与する製品・サービスを認定したり、補助金・融資等の対象としたり、普及啓発することも重要な施策となります。

「区域施策編で把握すべき温室効果ガス排出量」を図2-32に示します。なお、本マニュアルでは例外15として、「運輸部門(自動車)」において「道路交通センサス起終点(OD)調査」に基づく推計を行う場合と「廃棄物」分野の「一般廃棄物の焼却処分及び埋め立て処分に伴う排出」において地理的な行政区域外の排出量を含みます。

14温室効果ガス排出量の推計等に関する基礎知識については、付録の「5-1.温室効果ガス排出量の推計等に関する基礎知識」も参照してください。

15運輸部門(自動車)において「道路交通センサス自動車起終点(OD)調査」に基づく推計とは、区域を登録地とする自動車の走行に伴う排出を推計する手法で、対象車両に対する対策に注目するため、他区域での走行分を含みます。廃棄物分野の一般廃棄物の焼却処分及び埋立処分では、一部事務組合及び広域連合で広域処理を行っている場合など区域外の一般廃棄物を受け入れている場合には市町村の処理量ごとに排出量を推計します。つまり、排出量を処理場の立地ではなく、発生源の市町村に帰属させる手法です。

図2-32 区域施策編で把握すべき温室効果ガス排出量

ここで、温室効果ガスの区分は、地球温暖化対策推進法に定める7種類のガスとします。なお、区域の温室効果ガス排出量は、対策・施策と対応しやすいように次に示す部門・分野別に把握することを原則としますが、エネルギー起源CO2以外のガス種について分野別の把握が困難な場合には、ガス種別の把握を行うこととします。

表2-12 温室効果ガスの種類と主な排出活動

| 温室効果ガスの種類 | 主な排出活動 | |

|---|---|---|

| 二酸化炭素(CO2) | エネルギー起源CO2 | 燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人から供給された熱の使用、廃棄物の原燃料使用等 |

| 非エネルギー起源CO2※ | 燃料からの漏出、工業プロセス、廃棄物の焼却処分 | |

| メタン(CH4) | 燃料からの漏出、工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車・鉄道・船舶・航空機、耕作、家畜の飼養及び排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原料使用等、廃棄物の埋立処分、排水処理、コンポスト化 | |

| 一酸化二窒素(N2O) | 燃料からの漏出、工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車・鉄道・船舶・航空機におけるエネルギー消費、耕地における肥料の施用、家畜の排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原料使用等、排水処理、コンポスト化 | |

| ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | マグネシウム合金の鋳造、クロロジフルオロメタン又はHFCsの製造、冷凍空気調和機器、プラスチック、噴霧器及び半導体素子等の製造、溶剤等としてのHFCsの使用 | |

| パーフルオロカーボン類(PFCs) | PFCsの製造、半導体素子等の製造、溶剤等としてのPFCsの使用、鉄道事業⼜は軌道事業の⽤に供された整流器の廃棄 | |

| 六ふっ化硫黄(SF6) | マグネシウム合金の鋳造、SF6の製造、電気機械器具や半導体素子等の製造、電気機械器具の使用・点検・廃棄、粒子加速器の使用 | |

| 三ふっ化窒素(NF3) | NF3の製造、半導体素子等の製造 | |

※本マニュアルにおいて、非エネルギー起源CO2は「非エネ起CO2」と表記します。

部門・分野は、日本国温室効果ガスインベントリ報告書の分野16や総合エネルギー統計の部門を参考に、推計手法の分類も踏まえて次のように区分しています。(表2-13参照)

1) エネルギー起源CO2の部門

「産業部門」は、製造業、農林水産業、鉱業、建設業におけるエネルギー消費に伴う排出です。総合エネルギー統計の農林水産鉱建設部門及び製造業部門に対応します。

「業務その他部門」は、事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出です。総合エネルギー統計の業務他(第三次産業)部門に対応します。

「家庭部門」は、家庭におけるエネルギー消費に伴う排出です。自家用自動車からの排出は、「運輸部門(自動車)」で計上します。総合エネルギー統計の家庭部門に対応します。

「運輸部門」は、自動車、船舶、航空機、鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出です。総合エネルギー統計の運輸部門に対応します。

「エネルギー転換部門」は、発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等における自家消費分及び送配電ロス等に伴う排出です。産業部門や業務その他部門の自家用発電や自家用蒸気発生は含みません。17

「廃棄物の原燃料使用等」は、廃棄物の焼却、製品の製造の用途への使用及び廃棄物燃料の使用に伴い発生する排出が計上されます。

2) エネルギー起源CO2以外の分野

「燃料の燃焼分野」は、燃料の燃焼及び自動車、鉄道、船舶、航空機におけるエネルギー消費に伴う排出です。

「燃料からの漏出分野」は、化石燃料の採掘・処理・輸送・貯蔵等に伴い発生する非意図的な排出です。

「工業プロセス分野」は、工業材料の化学変化に伴う排出です。

「農業分野」は、水田からの排出及び耕地における肥料の使用による排出(耕作)、家畜の飼育や排泄物の管理に伴う排出(畜産)、農業廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出(農業廃棄物)です。

「廃棄物分野」は、廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出(焼却処分)、廃棄物の埋立処分に伴い発生する排出(埋立処分)、排水処理に伴い発生する排出(排水処理)、廃棄物の焼却、コンポスト化に伴う排出です。

「代替フロン等4ガス分野」は、金属の生産、代替フロン等の製造、代替フロン等を利用した製品の製造・使用等、半導体素子等の製造等、溶剤等の用途への使用に伴う排出です。

16国立研究開発法人国立環境研究所「日本国温室効果ガスインベントリ報告書2021年(2021年4月)」

<https://www.nies.go.jp/gio/archive/nir/index.html>

17都道府県別エネルギー消費統計において、エネルギー転換部門の消費量の扱いは転換を行う主体の違いによって計上の仕方が異なる。エネルギー供給事業者がエネルギー転換を行う場合の自家消費等はエネルギー転換部門にて計上されるが、民間事業者が事業所内で自家発電や蒸気発生を行い、生成されたエネルギーの大半を自ら消費する場合、投入した燃料量を最終消費として計上する。

表2-13 部門・分野一覧

| ガス種 | 部門・分野 | 説明 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| エネルギー起源CO2 | 産業部門 | 製造業 | 製造業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出。 | |

| 建設業・鉱業 | 建設業・鉱業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出。 | |||

| 農林水産業 | 農林水産業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出。 | |||

| 業務その他部門 | 事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出。 | |||

| 家庭部門 | 家庭におけるエネルギー消費に伴う排出。 | 自家用自動車からの排出は、運輸部門(自動車(旅客))で計上します。 | ||

| 運輸部門 | 自動車 (貨物) |

自動車(貨物)におけるエネルギー消費に伴う排出。 | ||

| 自動車 (旅客) |

自動車(旅客)におけるエネルギー消費に伴う排出。 | |||

| 鉄道 | 鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出。 | |||

| 船舶 | 船舶におけるエネルギー消費に伴う排出。 | |||

| 航空 | 航空機におけるエネルギー消費に伴う排出。 | |||

| エネルギー転換部門 | 発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等における自家消費分及び送配電ロス等に伴う排出。 | 発電所の発電や熱供給事業所の熱生成のための燃料消費に伴う排出は含みません。 | ||

| 廃棄物の原燃料使用等 | 廃棄物の焼却、製品の製造の用途への使用及び廃棄物燃料の使用に伴い発生する排出。 | |||

| エネルギー起源CO2以外のガス | 燃料の燃焼分野 | 燃料の燃焼 | 燃料の燃焼に伴う排出。【CH4、N2O】 | 「エネルギー起源CO2以外のガス」の各分野は、各排出活動に伴う非エネルギー起源の温室効果ガスの発生を整理していますが、同活動に伴い、燃料、電気及び熱を使用する場合には、「エネルギー起源CO2」が発生することに留意してください。 |

| 自動車、鉄道、船舶、航空機 | 自動車、鉄道、船舶、航空機からの排出。【CH4、N2O】 | |||

| 燃料からの漏出分野 | 燃料からの漏出に伴う排出。【非エネ起CO2、CH4、N2O】 | |||

| 工業プロセス分野 | 工業材料の化学変化に伴う排出。 【非エネ起CO2、CH4、N2O】 |

|||

| 農業分野 | 耕作 | 水田からの排出及び耕地における肥料の使用による排出。【CH4、N2O】 | ||

| 畜産 | 家畜の飼育や排泄物の管理に伴う排出。 【CH4、N2O】 |

|||

| 農業廃棄物 | 農業廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出。【CH4、N2O】 | |||

| 廃棄物分野 | 焼却処分 | 廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出。 【非エネ起CO2、CH4、N2O】 |

||

| 埋立処分 | 廃棄物の埋立処分に伴い発生する排出。【CH4】 | |||

| 排水処理 | 排水処理に伴い発生する排出。【CH4、N2O】 | |||

| コンポスト化 | 廃棄物のコンポスト化に伴い発生する排出。【CH4、N2O】 | |||

| 代替フロン等4ガス分野 | 金属の生産、代替フロン等の製造、代替フロン等を利用した製品の製造・使用等、半導体素子等の製造等、溶剤等の用途への使用に伴う排出。【HFCs、PFCs、SF6、NF3】 | |||

(2) 地方公共団体の区分(規模)に応じた対象とする部門・分野

「把握可能な部門・分野」は、現況推計のために必要な統計や区域のエネルギー使用量の実績値を取得できるかどうかや、有効な対策・施策を講じられるかどうかを勘案して選択してください。

本マニュアルでは参考として、法令による責務や、温室効果ガス排出量の影響度等を考慮し、地方公共団体の区分(規模)に応じて把握が望まれる対象部門・分野を示します。なお、吸収源対策による吸収量を推計対象とするかどうかは地方公共団体の規模によらず、任意とします。

表2-14 地方公共団体の区分により対象とすることが望まれる部門・分野

ガス種 |

部門・分野 |

都道府県 |

指定都市 |

中核市 |

その他の市町村 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

エネルギー起源CO2 |

産業部門 |

製造業 |

● |

● |

● |

● |

|

建設業・鉱業 |

● |

● |

● |

● |

|||

農林水産業 |

● |

● |

● |

● |

|||

業務その他部門 |

● |

● |

● |

● |

|||

家庭部門 |

● |

● |

● |

● |

|||

運輸部門 |

自動車(貨物) |

● |

● |

● |

● |

||

自動車(旅客) |

● |

● |

● |

● |

|||

鉄道 |

● |

● |

● |

▲ |

|||

船舶 |

● |

● |

● |

▲ |

|||

航空 |

● |

||||||

エネルギー転換部門 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

廃棄物の原燃料使用等 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

エネルギー起源CO2以外のガス |

燃料の燃焼分野 |

燃料の燃焼 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|

自動車 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

鉄道 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

船舶 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

航空 |

● |

|

|

|

|||

燃料からの漏出分野 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

工業プロセス分野 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

農業分野 |

耕作 |

● |

● |

▲ |

▲ |

||

畜産 |

● |

▲ |

▲ |

▲ |

|||

農業廃棄物 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

廃棄物分野 |

焼却 |

一般廃棄物 |

▲ |

● |

●※5 |

●※5 |

|

産業廃棄物 |

● |

●※3 |

▲※3 |

|

|||

埋立 |

一般廃棄物 |

▲ |

● |

▲ |

▲ |

||

産業廃棄物 |

● |

●※3 |

▲※3 |

|

|||

排水 |

工場廃水処理施設 |

● |

●※4 |

|

|

||

終末処理場 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

し尿処理施設 |

▲ |

● |

▲ |

▲ |

|||

生活排水処理施設 |

▲ |

● |

▲ |

▲ |

|||

コンポスト化 |

▲ |

● |

▲ |

▲ |

|||

代替フロン等4ガス分野※2 |

● |

● |

▲ |

▲ |

|||

●:特に把握が望まれる ▲:可能であれば把握が望まれる

※1 中核市には施行時特例市を含みます。

※2 NF3については、●の地方公共団体においても”可能であれば把握が望まれる”とします。

※3 産業廃棄物の焼却処分、埋立処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)における「政令で定める市」以上を”特に把握が望まれる”とします。

※4 工場廃水処理施設における排水処理の分野は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)において定義される政令市以上を”特に把握が望まれる”とします。

※5 中核市とその他の市町村は、一般廃棄物の焼却処分のうち非エネ起CO2のみ”特に把握が望まれる”とします。

なお、対象とする部門・分野及び対象としない部門・分野については、地域の事業者や住民の理解促進等の観点から、区域施策編の中で明示することが望ましいと考えられます。

その際は、表2-15のように、対象とする部門・分野の排出量の推計手法を合わせて掲載すると分かりやすくなります。

また、対象外とする部門・分野については「把握が困難」など、その理由を明示することも考えられます。

表2-15 区域施策編で対象とする部門・分野の掲載例(中核市の例)

| ガス種 | 部門・分野 | 対象 (記載例) |

推計手法(記載例)※ | ||

|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー起源CO2 | 産業部門 | 製造業 | ● | 事業所排出量積上法 | |

| 建設業・鉱業 | ● | 都道府県別按分法 | |||

| 農林水産業 | ● | 都道府県別按分法 | |||

| 業務その他部門 | ● | 都道府県別按分法(実績値活用) | |||

| 家庭部門 | ● | 都道府県別按分法(実績値活用) | |||

| 運輸部門 | 自動車(貨物) | ● | 道路交通センサス自動車起終点調査データ活用法 | ||

| 自動車(旅客) | ● | ||||

| 鉄道 | 対象外 | - | |||

| 船舶 | 対象外 | - | |||

| 航空 | 対象外 | - | |||

| エネルギー転換部門 | ● | 事業所排出量積上法 | |||

| 廃棄物の原燃料使用等 | 対象外 | - | |||

| エネルギー起源CO2以外のガス | 燃料の燃焼分野 | 燃料の燃焼 | 対象外 | - | |

| 自動車 | 対象外 | - | |||

| 鉄道 | 対象外 | - | |||

| 船舶 | 対象外 | - | |||

| 航空 | 対象外 | - | |||

| 燃料からの漏出分野 | 対象外 | - | |||

| 工業プロセス分野 | 対象外 | - | |||

| 農業分野 | 耕作 | 対象外 | - | ||

| 畜産 | 対象外 | - | |||

| 農業廃棄物 | 対象外 | - | |||

| 廃棄物分野 | 焼却処分 | 一般廃棄物 | ● | 一般廃棄物処理実態調査より非エネ起CO2を推計 | |

| 産業廃棄物 | 対象外 | - | |||

| 埋立処分 | 一般廃棄物 | 対象外 | - | ||

| 産業廃棄物 | 対象外 | - | |||

| 排水処理 | 工場廃水処理施設 | 対象外 | - | ||

| 終末処理場 | 対象外 | - | |||

| し尿処理施設 | 対象外 | - | |||

| 生活排水処理施設 | 対象外 | - | |||

| コンポスト化 | 対象外 | - | |||

| 代替フロン等4ガス分野 | 対象外 | - | |||

※各部門・分野の推計手法は、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアルの「算定手法編」を参照してください。

2-2-2.温室効果ガスの現況推計

(1) 現況推計の位置付け

現況推計により、区域の温室効果ガス排出量に加えて、部門・分野別排出量の比率、経年の増減傾向を把握することができます。これにより、温室効果ガス排出の要因分析や、基準年度排出量を基準とした計画目標の設定、部門・分野別排出量の規模や増減傾向に応じた対策・施策の立案を行うことができます。このように、現況推計は区域施策編のPDCAプロセスの基礎となる重要な作業です。

区域施策編の策定時には、基準年度及び推計可能な直近の年度(以下「現状年度」といいます。)の現況推計を行います。経年の増減傾向を把握する場合には、その他の過年度についても行います。また、区域施策編の実施、点検時には、進捗管理のために毎年度、現状年度の現況推計を行います。

現況推計は、正確性の観点から、区域のエネルギー使用量や活動量の実績値を活用して行うことが理想的であると考えられます。このため、条例等に基づく温室効果ガス報告書制度や地球温暖化対策計画書制度等を通じて、実績値を把握することも重要かつ有効と考えられます。

他方で、環境省では、都道府県・市町村別に温室効果ガス排出量の推計値等を示した「自治体排出量カルテ」等の既存ツールを公表しており、実績値が取得困難な場合や、作業の効率化・省力化を図りたい地方公共団体は、それらを用いて簡易に求めることができます。特に、初めて区域施策編を策定する中核市未満の市町村においては「自治体排出量カルテ」を積極的に活用し、分析に要する手間を削減し、生み出された時間やリソースを対策・施策の検討や実施のために活用することが考えられます。

温暖化対策を着実に進めるためには、地域の特徴に応じた対策・施策の実施量目標を設定し、それを着実に実施することが区域施策編のPDCAの観点から重要となります。対策・施策の実施量目標については、「2-4-4.対策・施策の実施に関する目標」を参照してください。

(2) 区域の温室効果ガス排出量の現況推計手法

本節では、区域の温室効果ガス排出量の現況推計手法について解説します。

区域の温室効果ガスの現況推計手法は、大きく2つの項(「2-2-2.(2)1)エネルギー起源CO2排出量の推計」及び「2-2-2.(2)2)エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量の推計」)に分かれています。

1) エネルギー起源CO2排出量の推計

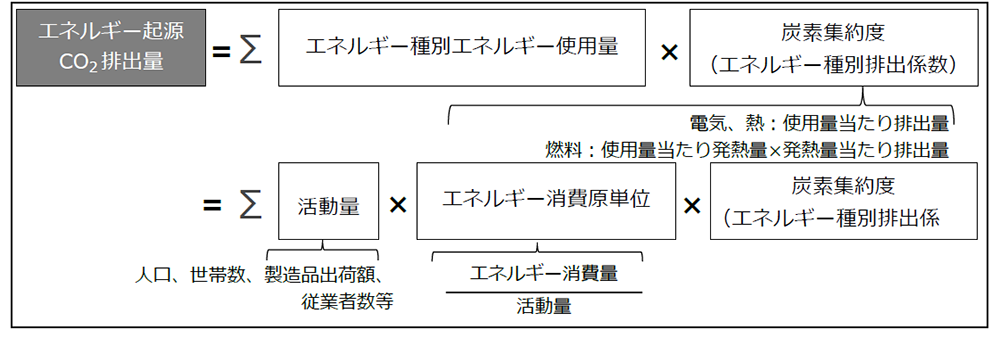

エネルギー起源CO2排出量は、以下の算定式で推計します。

図2-33 エネルギー起源CO2の算定式

ここで、炭素集約度(エネルギー種別排出係数)は、電気及び熱では「使用量当たり排出量」、燃料では「使用量当たり発熱量18×発熱量当たり排出量」となります。本項の推計手法の解説では記載を簡素化するためどちらも「排出係数」と表記します。

排出係数の詳細については、下記のコラム及び地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアルの「算定手法編」を参照してください。なお、電気事業者の排出係数19は毎年度更新されるため、環境省が公表している「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」の電気事業者別排出係数一覧20における該当年度の基礎排出係数21を用いて推計することが合理的と考えられます。

区域施策編では、事務事業編とは異なり、区域のエネルギー種別エネルギー使用量を直接取得ないし把握することが困難であるため、それらの実績値がなくとも推計できる統計を用いた手法も本マニュアルでは記載しています。具体的には、エネルギー種別エネルギー使用量=活動量×エネルギー消費原単位となることから、統計から部門別のエネルギー消費原単位又は温室効果ガス排出量原単位を求め、区域の活動量を乗じることでエネルギー使用量又は温室効果ガス排出量を推計する手法です。

18「単位発熱量」と呼称する場合があります。

19地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第3条第1項第1号ロの規定に基づく告示

20環境省ウェブサイト「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」算定方法・排出係数一覧

21基礎排出係数とは、電気事業者が小売した電気の発電に伴い排出した二酸化炭素排出量(基礎排出量)を、販売した電力量で除した数値です。

☝ 現況推計における電気の排出係数

本マニュアルでは、現況推計における電気の排出係数として、基礎排出係数を使用することを想定しています。現況推計で用いる地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第3条に基づく電気の排出係数は、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度で用いる排出係数のうち、基礎排出係数に対応します。区域施策編において、同じく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度で用いる調整後排出係数22を用いることも可能ですが、都道府県別エネルギー消費統計や総合エネルギー統計では、投入燃料から炭素排出量が算定されているため、基礎排出係数と対応するものです。

また、後述するとおり、産業部門(製造業)や業務その他部門の事業所排出量積上法では、主として、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による特定事業所単位の排出量データを用いることを想定しています。この排出量データは、国への開示請求により入手することができますが、開示される特定事業所単位の排出量は、基礎排出係数に基づくものとなります。

※ 区域の温室効果ガス排出量の現況推計とは別に、エネルギー消費量の変化(省エネの促進等)の効果を見る目的で電気の排出係数の変動による温室効果ガス排出量への影響を排除して分析・評価する場合に、例えば、電気の排出係数をある年度(例えば基準年度)で固定して推計することも考えられます。ただし、この場合は推計した温室効果ガス排出量が実態からかい離する点や、より排出係数が低い電気を選択する対策の効果が反映されない点に注意が必要です。

☝ エネルギー起源CO2の算定式

図2-33に示したエネルギー起源CO2の算定式を燃料、電気及び熱ごとに記載すると以下のようになります。

エネルギー起源CO2(t-CO2)=

∑燃料使用量(t, kl, 千Nm3)×使用量当たり発熱量(GJ/t, GJ/kl, GJ/千Nm3)

×発熱量当たり炭素排出量(tC/GJ※)×44/12

+電気使用量(kWh)×使用量当たり排出量(t-CO2/kWh)

+熱使用量(GJ)×使用量当たり排出量(t-CO2/GJ)

※燃料の発熱量当たり炭素排出量は、二酸化炭素の重量(t-CO2)ではなく炭素の重量(t-C)で定義されています。CO2排出量に換算するため炭素と二酸化炭素の分子量の比(44/12)を乗じます。

22調整後排出係数は、基礎排出量から京都メカニズムクレジット・国内認証排出削減量等を差し引いた調整後排出量を、販売した電力量で除した数値です。

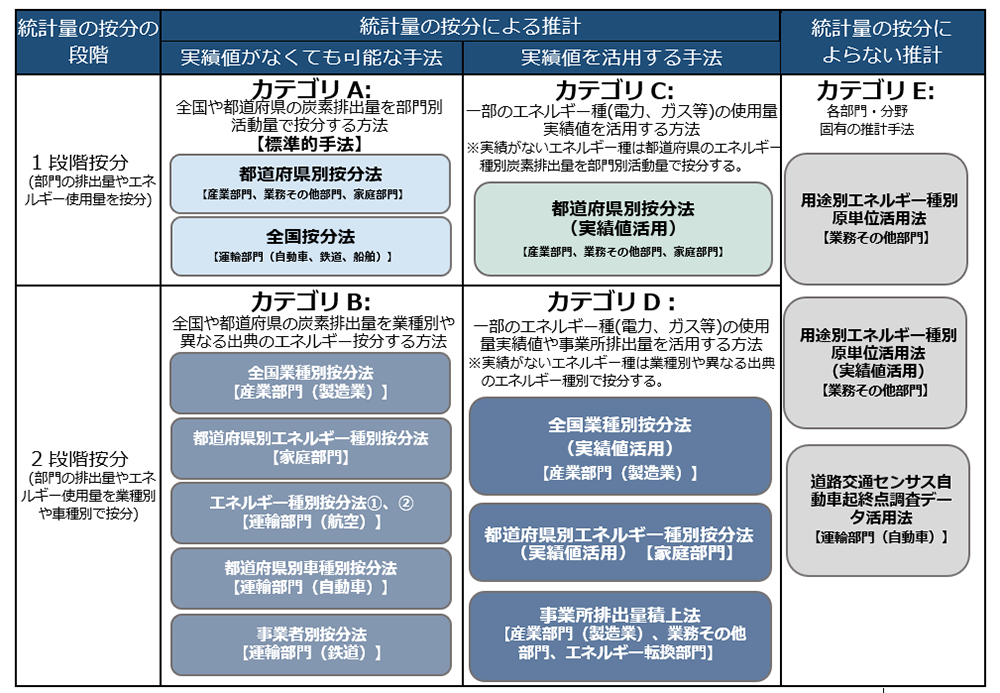

本マニュアルでは、部門別に実績値の把握状況や推計作業の効率化等の観点から複数の推計手法を解説しています。これらの推計手法の分類の観点は次に示しますが、必ずしもいずれかの推計手法を選択する必要はありません。地方公共団体独自の統計があったり、エネルギー使用量をアンケート調査等で把握していたりする場合等は、独自の推計手法で現況推計を行うことも考えられます。

本マニュアルでは、統計量の按分の段階(業種別や車種別等の分類の細かさ)と実績値の活用の有無によって各手法の関係性を整理しました。

統計量の按分が2段階の場合は、1段階に比べて、分類ごとの原単位の違いが反映されます。また、一部の事業所やエネルギー種別の実績値を活用することで、より実態に近い推計が可能です。

推計に係る作業工数を加味しつつ、各手法の解説に掲載した選択フローや推計式を参考に、使用する手法を検討してください。

実績値がなくても可能な手法のうち、統計量の按分が1段階のものをカテゴリAとし、統計量の按分が2段階のものをカテゴリBとします。また、実績値を活用する手法のうち、統計量の按分が1段階のものをカテゴリCとし、統計量の按分が2段階のものをカテゴリDとします。さらに、統計量の按分によらない推計をカテゴリEとします。具体的には、業務その他部門における用途別エネルギー種別原単位活用法と、運輸部門(自動車)における道路交通センサス自動車起終点調査データ活用法がこれに当たります。

本マニュアルでは、エネルギー使用量実績値がなくても推計可能で、最も簡易な統計の炭素量按分による手法であるカテゴリAを、標準的手法と位置付け、特に初めて区域施策編を策定する中核市未満の市町村において推奨します。なお、標準的手法による都道府県別、市町村別の推計結果は、環境省が地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトにて毎年度公表23しており、「自治体排出量カルテ」に掲載されています(詳細は後半の【コラム】をご覧ください)。

各推計手法については、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアルの「算定手法編」において、それぞれの特徴を示した上で、部門・分野ごとに選択の判断フローを掲載することとします。

23環境省ウェブサイト「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施支援サイト」

図2-34 統計の按分段階と実績値の活用有無による現況推計手法の分類(エネルギー起源CO2)

☝ エネルギー使用量の実績値を把握する方法

区域のエネルギー使用量の実績値を把握することは、より正確な区域の温室効果ガス排出量の推計につながります。ここでは、エネルギー使用量の実績値を把握する方法を例示します。

- 事業者や家庭のエネルギー使用量を集約する仕組み(環境家計簿サイトの提供等)や条例に基づく地球温暖化対策計画書制度の報告様式を改定し、エネルギー種別エネルギー使用量の報告を受ける。

- サンプリングアンケートによりエネルギー使用量を収集し、拡大推計する。

- 電力について、経済産業省のホームページにて公開されている市町村別需要電力量データを活用する。

2023年度より、市町村別需要電力量(月別・電圧別の電力需要実績)および市町村別逆潮流量(月別・再エネ電源種別の発電実績)が公表されました。当該データは、区域施策編における温室効果ガス排出量の算定や、進捗管理の指標等に活用可能です。

(https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html)

【コラム】区域や特定事業所におけるCO2排出量を把握可能なツール (自治体排出量カルテ) |

環境省では、地方公共団体が区域施策編の策定・実施等に際して有益な情報を提供する「地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト」を開設しています。支援サイトでは、標準的手法に則った全市町村の排出量を、現況推計として公表しています。対象は産業(3区分:農林水産業、建設業・鉱業、製造業)、業務その他、家庭、運輸(3区分:自動車、船舶、鉄道)、廃棄物の計9部⾨・分野です。統計情報の制約上、推計の最新年度は2年のずれがあります。 「自治体排出量カルテ」とは、「地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト」にて記載されている標準的⼿法による部⾨別CO2の現況推計結果を含む諸データを、都道府県・市町村別の個別ファイルで可視化を施した2次統計資料であり、都道府県別エネルギー消費統計、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づく事業所排出量、固定価格買取制度等の公表データを基に作成されています。

図2-35 自治体排出量カルテの概要(イメージ)

出典:環境省「自治体排出量カルテについて」 <https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html>

具体的には、地方公共団体の区域内における温室効果ガス(CO2)の部門別排出量や再生可能エネルギー導入量の経年変化のデータがまとまっております。数値データだけではなく、グラフが豊富に用いられており、区域の排出量に関する定量的なデータを視覚的な情報として、容易に捉えられるという利便性を持っています。 自治体排出量カルテを活用することで、区域の部門別排出量の推計を簡易に実施できるだけではなく、実行計画の資料として掲載することも想定されます。温室効果ガスの現況推計の際、「自治体排出量カルテ」等の既存ツールを積極的に活用することで、地方公共団体実行計画の策定・実施等の効率化を図ることが期待されます。

図2-36 自治体排出量カルテに記載されている部門別排出割合を表すグラフ例

出典:環境省「自治体排出量カルテについて」 <https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html>

<「自治体排出量カルテ」の値に関する留意点> 標準的⼿法に基づくCO2排出量推計データは、統計による全国⼜は都道府県の炭素排出量を簡易的に按分した値であり、その精度には限界があります。したがって、地⽅公共団体が独⾃の⽅法で推計している値とかい離する場合や、特定事業所排出量の合計値が標準的⼿法に基づく推計結果よりも⼤きく計上される場合があります。具体的には、区域のエネルギー使用実態の偏り(例えば、業種や交通量、都市ガス普及率の偏り等)や脱炭素化の進捗の偏り(省エネルギー対策や再生可能エネルギー導入の進捗状況)が都道府県内の市町村に平均化されてしまい、必ずしも対策・施策の効果を正確に反映しない場合があることに留意が必要です。 より正確な排出量を求めたい場合、算定⼿法編の別の推計⼿法や地⽅公共団体独⾃データによる推計と差し替えて御活⽤ください。 |

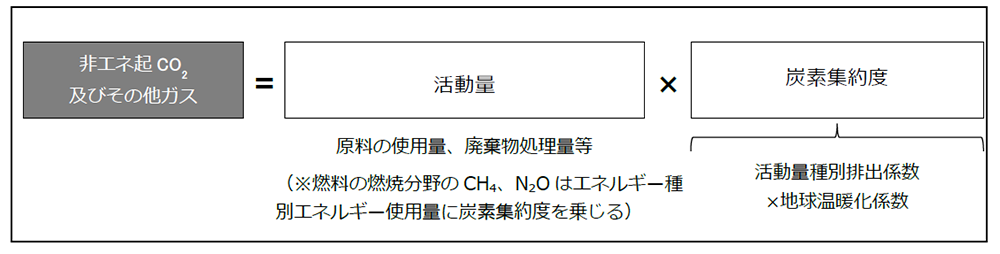

2) エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量の推計

エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスは、図2-37に示す算定式で推計します。ここで、炭素集約度は、非エネ起CO2については活動量種別排出係数、その他ガスについてはこれに地球温暖化係数を乗じたものとなります。

具体的な推計手法については、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)に記載します。

図2-37 エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量の算定式

(3) 区域の森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量の推計

1) 吸収源の推計対象

森林等の土地利用においては、人為的な管理活動、施業活動等により、植物の成長や枯死・伐採による損失、土壌中の炭素量が変化し、CO2の吸収や排出が発生します。区域の温室効果ガス排出・吸収量の推計を行う場合においては、全体的な排出・吸収量の寄与度、推計の難易度、我が国の気候変動対策としての吸収源対策の一覧を踏まえて推計対象を判断する必要があります。

本マニュアルでは、区域において吸収源対策が実施された「森林」「農地」「都市緑地」における温室効果ガス排出・吸収量を推計対象とし、それ以外の土地や活動は推計対象外とします。

土地利用に関係したCO2排出・吸収量は、各土地利用で炭素が顕著に貯留されている部位における貯留量の変化(増加、減少)に伴い発生するため、吸収源対策ごとに、算定で考慮すべき部位(炭素プール)が異なります。推計対象は下表のとおりとなります。

表2-16 吸収源対策の推計対象

対象地 |

本マニュアルで扱う排出・吸収要因 |

推計対象とする炭素貯留箇所(炭素プール) |

|---|---|---|

森林 |

樹木(バイオマス)の成長や伐採・枯死 |

バイオマス |

農地 |

土壌への堆肥や緑肥投入による土壌中炭素量の変化 |

土壌 |

都市緑地 |

植栽高木の成長 |

バイオマス、リター(落葉落枝)枯死有機物、土壌 |

具体的な推計手法については、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)に記載します。

2) 吸収源の評価方法

森林等の吸収源によるCO2吸収量は、気候変動対策の側面からは吸収量を増加させるのみならず適切な水準で維持することにも意義があるなど、「2-2-2.(2) 区域の温室効果ガス排出量の現況推計手法」に記載した温室効果ガス排出量のように常に基準年からの排出削減量として評価が行われる排出源とは性質が違う面もあります。

また、適切な森林施業を行った結果として、主伐による森林からの炭素持ち出しが一時的に卓越し、区域内で森林の炭素蓄積が経年的に減少するような事例もあり、その際は森林がCO2の純排出として評価されることになります。そのため、吸収源の取り扱いは、区域の性質を考慮した評価方法を適用する事が望ましいと考えられます。

吸収源の評価方法は、大別すると、国の排出削減目標と同様に排出量と吸収量を合算して評価する方法と、両者を合算せず、別個に評価する方法が考えられます。

国の「地球温暖化対策計画(令和3年10月22日)」では、2030年度において温室効果ガス排出を2013年度比で46%削減を目指すとの目標を踏まえて、排出源による排出量の基準年からの削減量(排出削減量)に、別途評価した吸収源による吸収貢献量を加算する形で目標値を設定しています。対象となる区域で、国と同様の排出源・吸収源の双方を踏まえた「基準年比でX%の排出量削減」という様な目標を設定する場合は、国の扱いと同様に吸収源を扱う方法が考えられます。

一方、区域の排出削減目標を有している場合も「排出削減でA」「吸収源でB」という様な別個の目標を設定し、排出削減量と吸収量の貢献を目標上も見える化しておく方法も考えられます。

区域において、既に温室効果ガス実質排出ゼロを目標に掲げている様な場合は、目標対象年の排出量と吸収量の合計となる純排出・吸収量がゼロとなる評価が重要となります。

また、上記で挙げたような管理上の不作為がなくとも森林が排出源になってしまう事例においては、適切な森林経営を実施する面積の目標や、適切に森林経営を実施した対象地による吸収量のみを目標で扱うなど、区域における貢献努力量を適切に評価できる様な独自の指標を評価に用いる方法も考えられます。

これらの様に、それぞれの区域において、吸収源活動を促進する適切な評価方法には違いがあると考えられますので、区域施策編においては、どのような評価の考え方に立つかを明記した上で、吸収量を掲載してください。具体例を表2-17に掲載します。

表2-17 吸収量の評価方法の例

| 評価方法 | 特徴 | 適する条件 | |

|---|---|---|---|

| 排出量と純吸収量を合算して評価 | 目標を「基準年比排出削減量」で設定し、吸収量を排出削減量に加算して評価する方法。 (排出源による排出量と吸収源による吸収量をそれぞれ別に計算し、目標達成を「排出削減量」+「吸収量」で合算して評価) (排出削減量と吸収量のそれぞれ独立した評価値が必要) |

国の2030年の温室効果ガス排出削減目標と同じ考え方 | 対象活動が吸収源として機能しており、吸収量を評価したい場合。 |

| 排出量と吸収量を合算した対象年の排出量(吸収量込み)の絶対値で評価する方法。(目標達成を対象年の「排出量」+「吸収量」で評価) | 全体を対象年のみの値で考慮 | 実質排出ゼロの評価に用いられる方法24 | |

| 排出量と吸収量を別個に評価 | 排出量(排出削減量)、吸収量でそれぞれ対象年の目標を決めて別個に評価する方法。 | 排出削減量と吸収量の貢献を明確に示す方法 | 排出削減量と吸収量の貢献を別々に評価したい場合 |

24「 2-3-3.総量削減目標以外の計画目標」内の長野県の事例も参考のこと。

2-2-3.温室効果ガスの将来推計(現状趨勢(BAU)ケース)の位置付け

現状趨勢(Business As Usual。以下「BAU」といいます。)ケースの温室効果ガス排出量(以下「BAU排出量」といいます。)とは、今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合の将来の温室効果ガス排出量を指します。

BAU排出量を推計することで、「将来の見通しを踏まえた計画目標の設定」や「より将来の削減に寄与する部門・分野別の対策・施策の立案」を行うことができます。また、BAU排出量と対策・施策の削減効果の積上げを比較することで、「計画目標達成の蓋然性の評価」に活用することもできます。

なお、BAU排出量の推計は必ずしも実施しなくてはならないものではありません。区域の将来推計人口や経済成長率等の活動量の見通しも踏まえて、その必要性を判断してください。

具体的な活用方法及び推計手法については、地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)に記載します。算定手法編では、地方公共団体が長期の将来推計や2050年脱炭素シナリオを検討する際の参考として、区域施策編を先行して策定する地方公共団体における策定・実施プロセスを紹介しています。

近年の地球温暖化対策の高まりを受けて、民間団体等が提供するツールにおいて簡易的な将来推計が実施できるツールが存在しています。将来推計において作業の効率化・省力化を図らざるを得ない場合は、これらのツールについても、区域の将来推計に活用することが想定されます。

また、デジタル技術を活用して、区域ごとの推計排出量を地図上に見える化・マッピングする取組(都市炭素マッピング等)等も政府の事業の一環として進められており、将来の地方公共団体の施策検討に活用されることが期待されています。

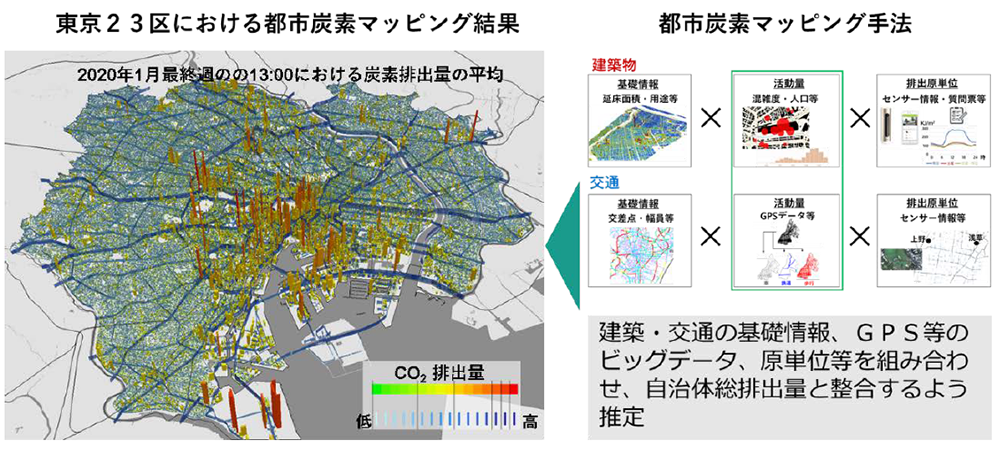

【コラム】推計排出量を地図上に見える化・マッピングする取組(都市炭素マッピング) |

現在、環境省の事業において、建築物(業務部門・家庭部門。産業部門を除く)の排出量と、交通による排出量を1日、1時間単位で地図上に見える化・マッピングする取組を進めています。

図2-38 推計排出量を地図上に見える化、マッピングする取組の例

出典:令和3年度都市地域炭素マッピング調査等委託業務より環境省作成 ※ 環境アセスメントデータベースのEADAS(EnviromentalInpactAssessmentDAabaseSystem)と連携して、全国1kmメッシュ単位で月ごとの建築物・交通によるCO2排出量メッシュマップ掲載予定(令和4年度春予定) ※ 本取組は「ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の気候変動対策基盤整備事業」の一部にて実施 ※ 参考:【CO2排出量の可視化】データを活用した都市の炭素管理国立環境研究所動画チャンネル |

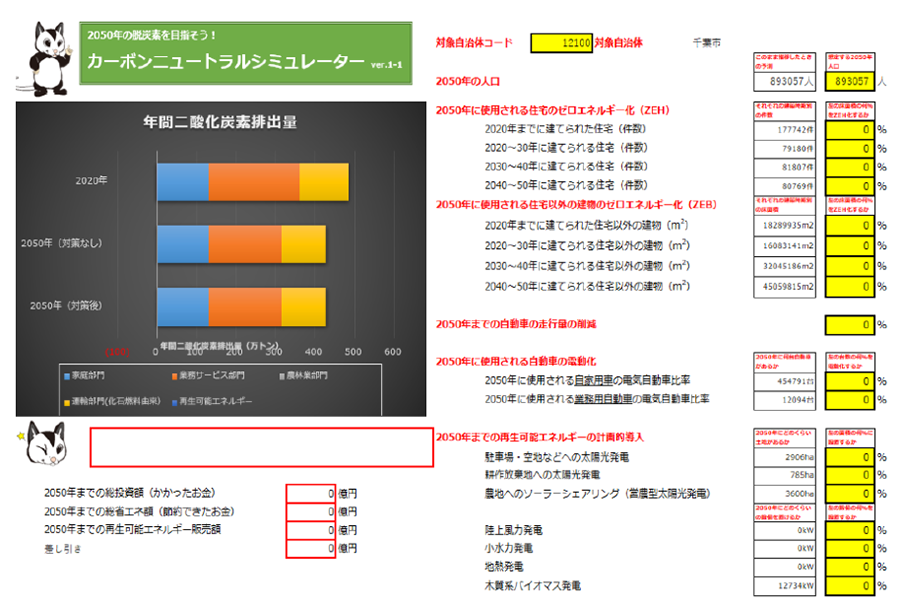

【コラム】簡易的な推計を可能とする推計ツール(カーボンニュートラル・シミュレータ) |

現在、算定手法編において公開しているツール以外にも、簡易的な推計を可能にするツールが存在しています。

図2-39 簡易的な推計を可能にするツールの例

出典:環境省環境研究総合推進費「基礎自治体レベルでの低炭素化政策検討支援ツールの開発と社会実装に関する研究」(2019-2021)「9/30「カーボンニュートラル・シミュレータ」公開」 |

2-2-4.温室効果ガス排出の要因分析

温室効果ガス排出の要因分析においては、単に部門・分野の割合を把握するだけでなく、「区域の特徴」と合わせて検討することで、より有効な対策・施策の立案につながる分析となります。

例えば、以下の点に着目することが考えられます。

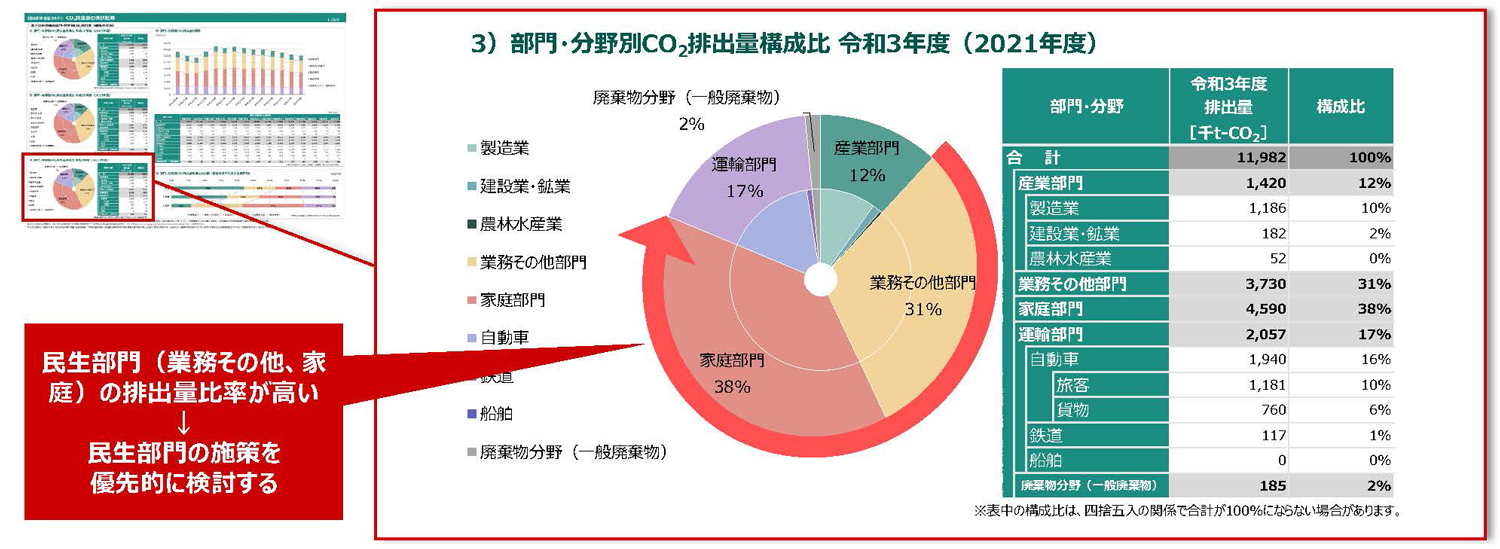

1)排出量の部門・分野別構成比

どの部門の排出量が大きいか、「区域の特徴」と合わせて検討することで、排出特性に応じた政策を講じることが可能になります。特に、排出量比率の大きな部門には、更なる排出削減の余地が残されている可能性があるため、その部門への施策を優先的に検討することが考えられます。

出典:環境省「⾃治体排出量カルテについて」

<https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html>

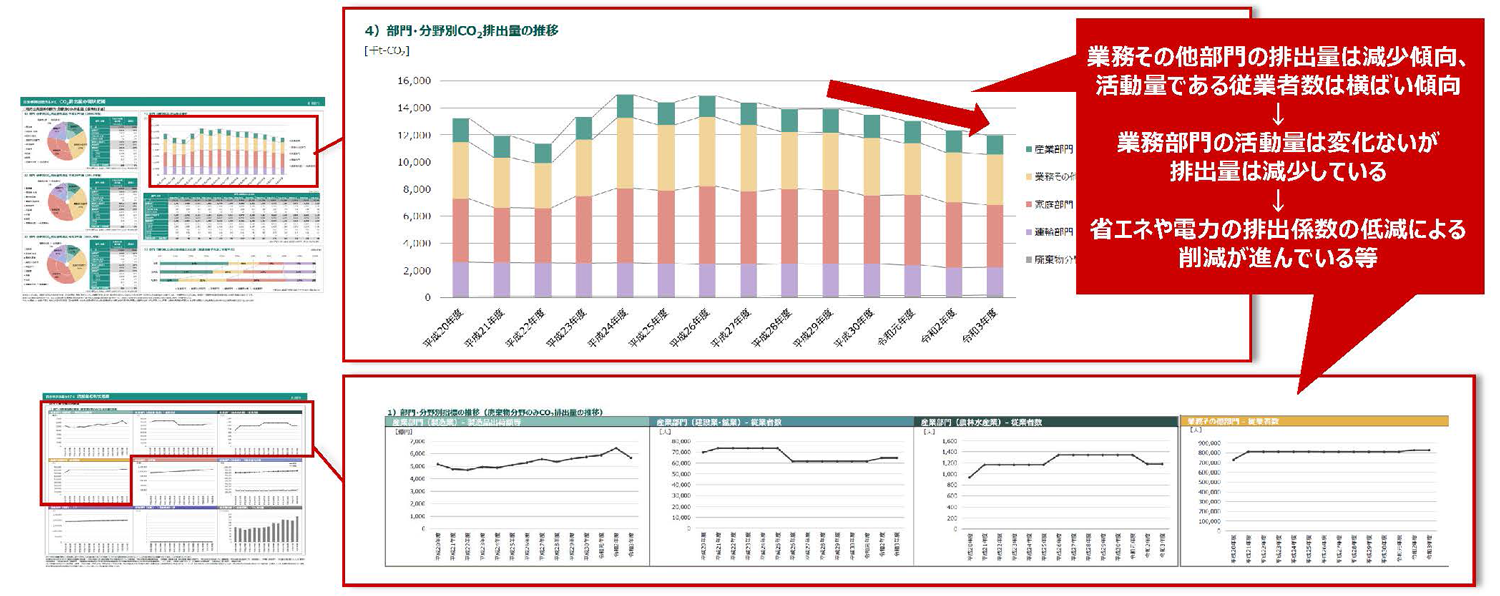

2)部門・分野別の温室効果ガス(CO2)排出量の経年変化

直近年度だけでなく、排出量の経年推移を把握することで、今後排出量の増加が見込まれる部門を可視的に把握することができます。また、経年変化を把握する際は、地域の特徴として各部門の活動量(業務部門:従業者数、家庭部門:人口等)の変化と比較することで、排出量増減の要因の分析ができます。

出典:環境省「⾃治体排出量カルテについて」

<https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html>

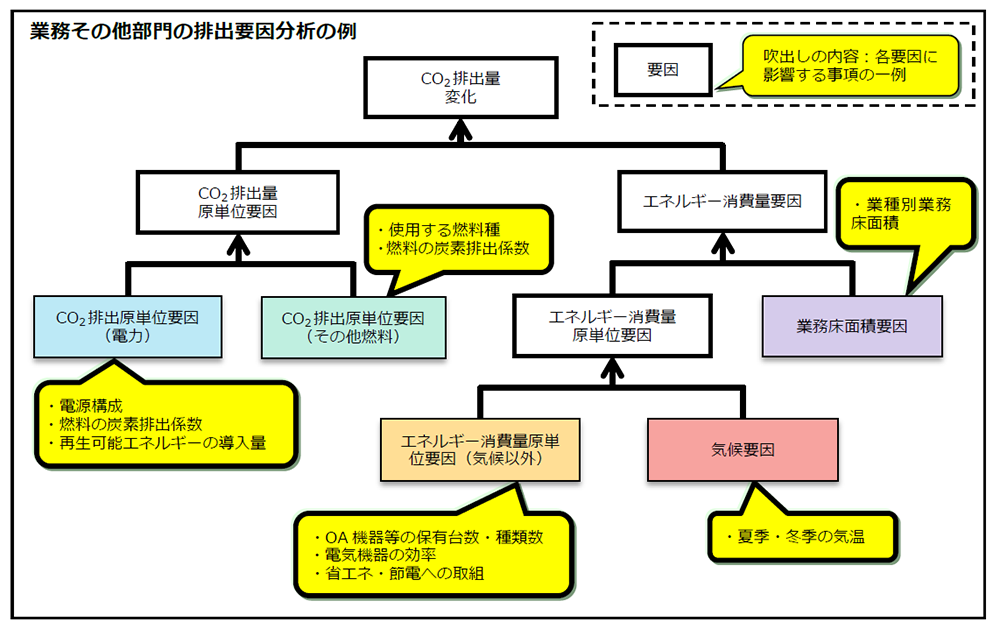

また、図2-40のように、温室効果ガスの排出量を要因に分解した上で、それぞれの要因に影響する事項を検討し、対策・施策の立案につなげることが考えられます。

CO2排出量の変化を、原単位要因とエネルギー消費要因の2つに大別し、さらにそれぞれの要因に分解をしていくことができます。また、それぞれの要因に対して作用していく要素や採り得る施策の例を示しています。

こうした分析は、あくまでも例にすぎないものであり、この他にも、例えば、地球温暖化対策計画書制度等を通じて得られる知見を通じて、より実態に即した分析を行うことも有効であると考えられます。

図2-40 業務その他部門の排出要因分析の例