- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 地域共生型再エネと環境省の取組

地域共生型再エネと環境省の取組

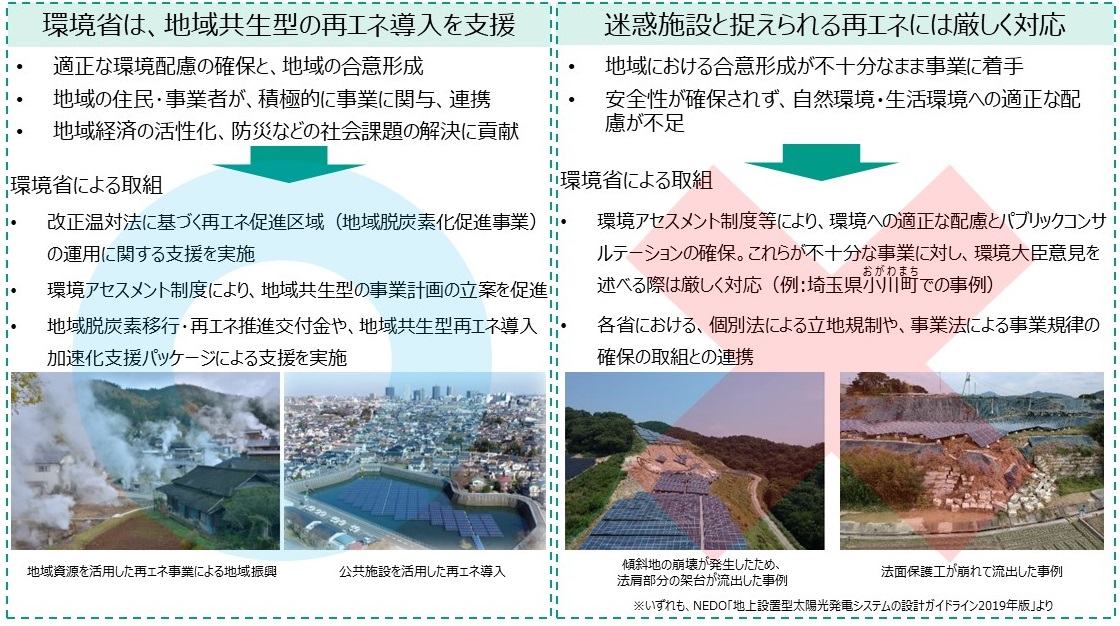

2050年カーボンニュートラルを達成するためには、地域の脱炭素化の取組が欠かせません。そのためには、地域資源である再エネの活用が必要であり、あわせて地域経済の活性化や災害に強い地域づくりなど、社会課題の解決に貢献する再エネ事業とすることが重要です。

環境省は、地域における合意形成が図られ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ導入を支援していきます。

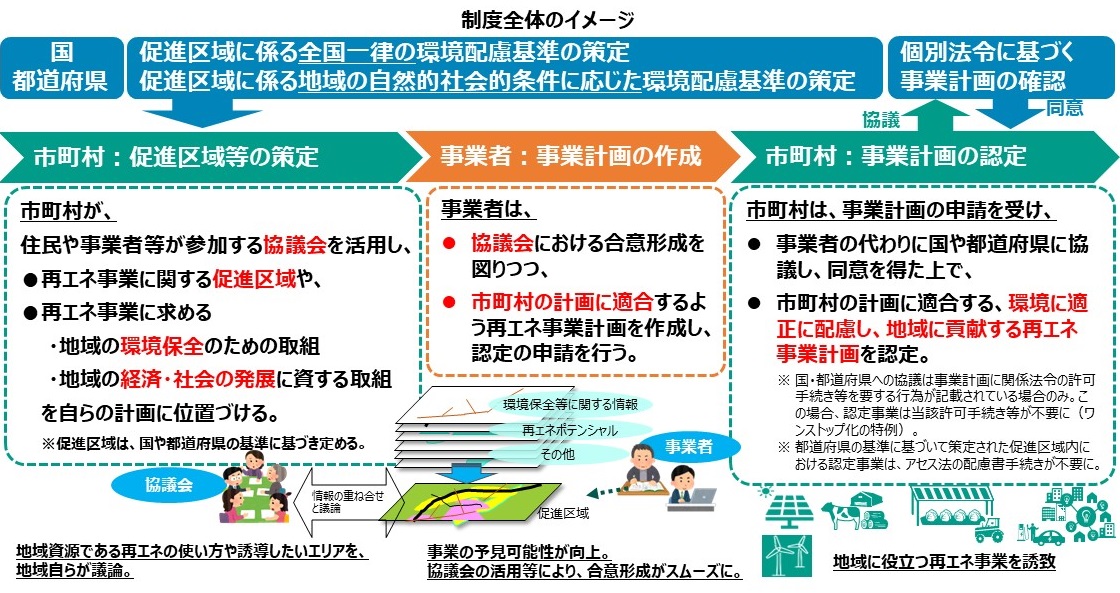

地球温暖化対策推進法に基づき、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業を推進する地域脱炭素化促進事業制度が創設されました。国や都道府県が定める環境配慮の基準に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの地方公共団体実行計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みとなっています。

関係省庁と連携し、地域脱炭素化促進事業制度に基づき、市町村が定めた促進区域内で実施する再生可能エネルギー事業に適用可能な優遇措置を用意しております。

再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を一定割合軽減します。

要件のうち「株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資」であることを確認する資料として、以下様式をご活用ください。

また、その他の要件については、各補助金等の事業における交付決定通知書(写し)等をご活用ください。