- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)

7.地域脱炭素化促進事業計画の認定

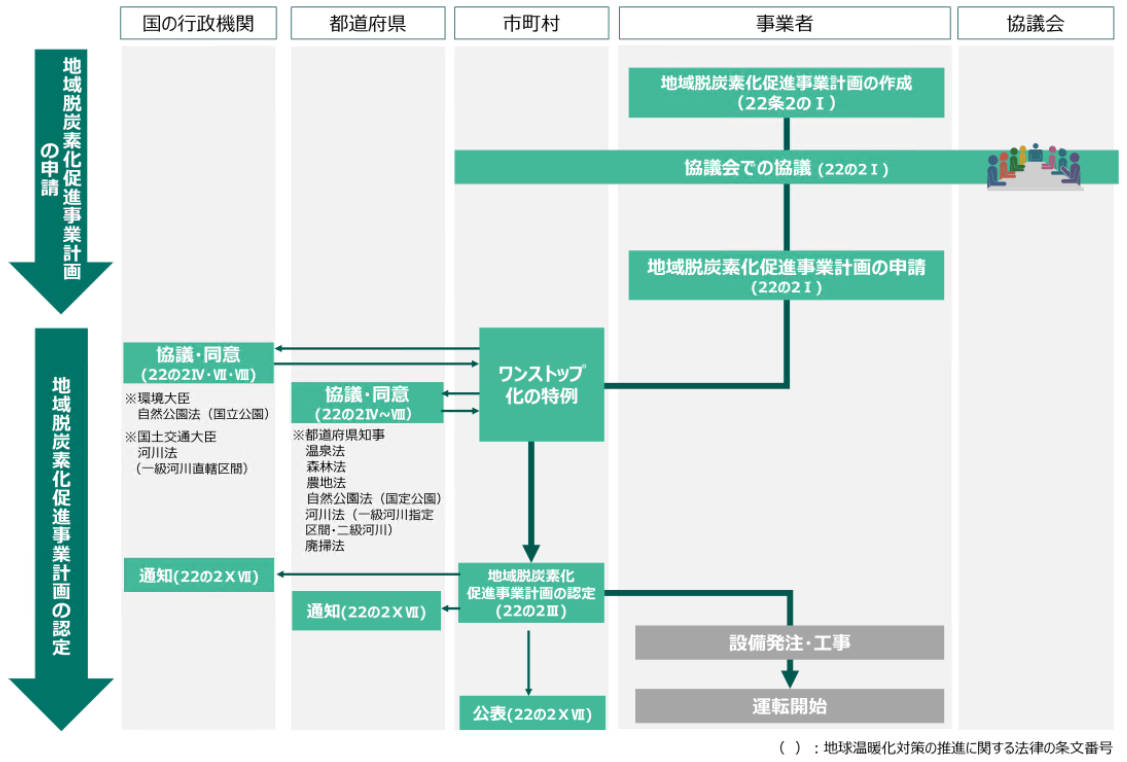

本章では、市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定の基準や協議の手続等について解説します。

7-1.地域脱炭素化促進事業計画の認定の概要

地域脱炭素化促進事業を行おうとする事業者は、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、計画策定市町村の認定を申請することができます(法第22条の2第1項)。地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請を受けた計画策定市町村は、認定に係る要件を確認し、該当するものであると認めるときは、その認定を行います(法第22条の2第3項)。

また、地域脱炭素化促進事業計画の認定に際し、計画に記載された行為がワンストップ化の特例を利用できる行為である場合は、計画策定市町村はあらかじめ当該行為に関する法令を所管している許可権者等に対して、その同意を得る必要があります(法第22条の2第4項)。

図7-1 地域脱炭素化促進事業計画の認定手続フロー

7-2.地方公共団体実行計画協議会における協議

地域脱炭素化促進事業を行おうとする事業者は、地域脱炭素化促進事業計画の認定申請の前に、計画策定市町村において協議会が組織されている場合は、協議会に同計画を協議しなければなりません。詳細は第6章を参照してください。

7-3.地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請

7-3-1.地域脱炭素化促進事業計画の認定申請

地域脱炭素化促進事業計画は、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令に定められた地域脱炭素化促進事業計画に係る認定申請書(別記様式第1)を用いて、地域脱炭素化促進事業を行おうとする事業者が作成します。地域脱炭素化促進事業計画に記載しなければならない事項は、表7-1のとおりです。

表7-1 地域脱炭素化促進事業計画の記載事項(法第22条の2第2項)

記載事項 |

|---|

申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |

地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。) |

地域脱炭素化促進事業の実施期間 |

整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容 |

地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容 |

地域脱炭素化促進施設の整備及び地域の脱炭素化のための取組の要に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲 |

地域脱炭素化促進施設の整備及び地域の脱炭素化のための取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 |

地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施する次の取組に関する事項 |

その他地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定める事項 |

7-3-2.地域脱炭素化促進事業計画の認定申請の受理

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定申請があった場合には、事業計画の記載事項や表7-2に示す添付書類に不備がないか確認してください。

また、地域脱炭素化促進事業を行おうとする事業者が提出した地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進施設の整備又は当該施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に係る行為が、ワンストップ化特例の対象となる場合は、協議対象となる許可等に応じて、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令別記様式第2の1~13及び同省令別表に定める添付書類が提出されるため、あわせて確認が必要です。

計画策定市町村は、ワンストップ化の特例等による事業の円滑化のため、地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請の受付からその後の審査等の手続を迅速に処理することが重要であるほか、認定の申請から認定までの経緯を時系列に記録に残しておくことが望ましいです。

表7-2 地域脱炭素化促進事業計画に係る認定申請書の添付書類

(地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第3条第2項)

添付書類 |

備考 |

|---|---|

法人定款又はこれに代わる書面 |

申請者が法人でない団体である場合は、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 |

申請者の最近二期間の事業報告書、賃借対照表及び損益計算書 |

左記書類がない場合は、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類 |

地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面 |

位置図、航空写真や現況写真等 |

地域脱炭素化促進施設等の規模及び構造を明らかにした図面 |

― |

地域脱炭素化促進施設等を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類 |

土地の登記事項証明書(全部事項証明書)権利者と申請者が異なる場合は、売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し、地上権設定契約書の写し等の書類に加え、契約当事者双方の印鑑証明書 |

地域脱炭素化促進施設においてバイオマスを利用する場合は、利用するものの種類ごとに、それぞれの調達先その他当該利用するものの出所に関する情報を示す書類 |

事業者とバイオマスの調達先との協定書等 |

一般送配電事業者及び特定送配電事業者が維持、運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し |

一般送配電事業者、特定送配電事業者ごと、また契約する電圧の違いによって同意を得ていることを証明する書類が異なることに留意(※)。 |

地域脱炭素化促進施設等の点検及び保守に係る体制その他当該事業の実施体制を示す書類 |

平常時に加え、緊急時の連絡体制についても明示。 |

地域脱炭素化促進事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続の実施状況を示す書類 |

― |

地域脱炭素化促進事業に係る関係法令を遵守する旨の誓約書 |

― |

地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 別表に掲げる行為を記載する場合にあっては、当該行為の区分に応じ求められる書類 |

地域脱炭素化促進事業計画の認定に関する省令別記様式第2参照 |

※「なっとく!再生可能エネルギー」接続の同意を証する書類について

<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename2.html>

○地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 別表

行為 |

書類 |

|---|---|

法第22条の2第4項第1号に掲げる行為(温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の許可に係るものに限る。) |

別記様式第2の1による書類及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第1条第2項各号に掲げる書類 |

法第22条の2第4項第1号に掲げる行為(温泉法第11条第1項の許可に係るものに限る。) |

別記様式第2の2による書類及び温泉法施行規則第6条第2項各号に掲げる書類 |

法第22条の2第4項第2号に掲げる行為 |

別記様式第2の3による書類及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第4条各号に掲げる書類 |

法第22条の2第4項第3号に掲げる行為(森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の許可に係るものに限る。) |

別記様式第2の4による書類及び森林法施行規則第59条第1項各号に掲げる書類(同条第2項の規定により添付を省略することができるものを除く。) |

法第22条の2第4項第3号に掲げる行為(森林法第34条第2項の許可に係るものに限る。) |

別記様式第2の5による書類及び森林法施行規則第61条第1項各号に掲げる書類(同条第2項の規定により添付を省略することができるものを除く。) |

法第22条の2第4項第4号に掲げる行為(農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の許可に係るものに限る。) |

別記様式第2の6による書類及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第30条第1項各号に掲げる書類 |

法第22条の2第4項第4号に掲げる行為(農地法第5条第1項の許可に係るものに限る。) |

別記様式第2の7による書類及び農地法施行規則第57条の4第2項各号(第5号を除く。)に掲げる書類 |

法第22条の2第4項第5号又は第6号に掲げる行為(自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の許可に係るものに限る。) |

別記様式第2の8による書類並びに自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第10条第2項各号に掲げる図面、同条第3項に規定する書類及び同条第4項各号に掲げる事項を記載した書類 |

法第22条の2第4項第5号又は第6号に掲げる行為(自然公園法第33条第1項の届出に係るものに限る。) |

別記様式第2の9による書類及び自然公園法施行規則第10条第2項各号に掲げる図面 |

法第22条の2第4項第7号に掲げる行為 |

別記様式第2の10による書類、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第11条の2第2項第1号から第4号まで及び第9号に掲げる図書並びに上欄に掲げる行為が河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項の許可を要しない工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、当該工事の計画の概要を記載した図書 |

法第22条の2第4項第8号に掲げる行為(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。)の認定に係るものに限る。) |

別記様式第2の11による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第5条の5の5第2項各号に掲げる書類及び図面 |

法第22条の2第4項第8号に掲げる行為(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の認定に係るものに限る。) |

別記様式第2の12による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の11の5第2項において準用する第5条の5の5第2項各号に掲げる書類及び図面 |

法第22条の2第4項第9号に掲げる行為 |

別記様式第2の13による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の35第2項各号に掲げる書類及び図面 |

7-4.地域脱炭素化促進事業計画の認定要件

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業を行おうとする事業者から認定申請があった地域脱炭素化促進事業計画が、以下に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとされています。

<地域脱炭素化促進事業計画の認定要件(法第22条の2第3項)>

・地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること

・地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・その他地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定める基準に適合するものであること

7-4-1.地方公共団体実行計画への適合について

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画が、地方公共団体実行計画に定めた地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項(地域の環境の保全のための取組、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組等)に沿った内容であるか確認します。

地域脱炭素化促進事業計画の内容が、地方公共団体実行計画で定められた目標にどのように貢献するか、地域のニーズに合致する形で、「地域の環境の保全のための取組」、「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」が位置付けられているかといったことについて精査することが必要です。

特に、環境保全の観点からは、計画策定市町村が地方公共団体実行計画において「地域の環境の保全のための取組」として定めた事項を満たすことが重要です。計画策定市町村は、認定に当たっては、地域脱炭素化促進事業計画が「地域の環境の保全のための取組」を満たすものであるかどうかを適切に確認することが必要です。例えば、「地域の環境の保全のための取組」として再エネ事業の実施に係る条件を定めている場合には、当該条件を満たす地域脱炭素化促進事業計画であることを確認することが必要です。

表7-3に、地方公共団体実行計画への適合に関する主な確認事項とそのポイントを示します。

表7-3 地方公共団体実行計画への適合に関する主な確認事項とポイント

主な確認事項 |

主なポイント |

|---|---|

地域脱炭素化促進事業の目標 |

地方公共団体実行計画に定めた地域脱炭素化促進事業の目標と整合しているかを確認。 |

地域脱炭素化促進施設の種類、規模、その他の整備の内容 |

地方公共団体実行計画に定めた促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類、規模と対応しているかを確認。 |

地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容 |

事業計画に記載されている内容が、地方公共団体実行計画に定めた地域の脱炭素化のための取組に対応しているかを確認。 |

地域脱炭素化促進施設等を整備する土地の所在 |

地方公共団体実行計画に定めた促進区域内の中に地下部も含めて整備することとされているかを確認。 |

地域の環境の保全のための取組 |

地方公共団体実行計画に定めた地域の環境の保全のための取組と対応しているかを確認。特に、再エネ事業の実施に係る条件を定めている場合には、当該条件を満たす計画となっていることを確認。 |

地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 |

地方公共団体実行計画に定めた地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組と対応しているかを確認。 |

7-4-2.地域脱炭素化促進事業の円滑かつ確実な実施について

地域脱炭素化促進事業計画の認定要件のうち、地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第5条各号に規定されています。

表7-4 地域脱炭素化促進事業の円滑かつ確実な実施に関する基準と主な確認事項のポイント(例)

基準 |

主な確認事項のポイント(例) |

|---|---|

①申請者が、地域脱炭素化促進施設等を設置する土地について、土地を利用する権利(所有権等)を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。 (農地法の特例(農地転用)の手続を受けようとする場合は添付不要) |

土地の登記事項証明書(全部事項証明書)に記載される権利者と申請者が一致しているかを確認。 |

②再エネ発電施設をいわゆる電力系統に連系する場合(一般送配電事業者などの電気事業者が維持・運用する電線路と接続する場合)は、当該接続について電気事業者の同意を得ていること。 |

接続に関する電気事業者の同意を証する書類が添付されているかを確認。 |

③地域脱炭素化促進事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。 |

関係法令に係る手続の実施状況を示す書類が添付されているか、各手続が適切に進んでいるかを確認。 |

7-4-3.その他の地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定める基準への適合について

地域脱炭素化促進事業計画の認定要件のうち、その他地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定める基準(地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第6条)については、表7-5に示すとおりです。事業規律の確保の観点から、これらの内容について確認する必要があります。

表7-5 その他地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定める基準への適合と主な確認事項のポイント(例)

基準 |

主な確認事項のポイント(例) |

|---|---|

①地域脱炭素化促進施設等を適切に保守点検し、及び維持管理するため、柵又は塀の設置(事業者や関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。 |

地域脱炭素化促進施設等の保守点検、維持管理のための柵又は塀の設置場所を図面で確認するほか、人員体制を書類で確認。 |

②地域脱炭素化促進施設等には、その外部から見やすいように、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。 |

標識の設置場所を図面で確認。 |

③地域脱炭素化促進施設等の廃棄その他の当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を廃止する際の地域脱炭素化促進施設等の取扱いに関する計画が適切であること。 |

地域脱炭素化促進施設等の撤去及び処分費用の算定方法は適切か、撤去及び処分費用の確保の方法は適切か、収益予測や融資返済計画と照らし合せ確認。 |

④地域脱炭素化促進施設の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。 |

地域脱炭素化促進施設の種類、規模等に応じて、計画策定市町村が定めた地域の環境の保全のための措置を講じるものであるか等を確認。 |

⑤地域脱炭素化促進事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守するものであること。 |

関係法令に係る手続の実施状況を示す書類が添付されているか、各手続が適切に進んでいるかを確認。 |

⑥認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。 |

書類間に不整合な点がないかを確認。 |

7-5.関係行政機関との協議

地域脱炭素化促進事業を行おうとする事業者から提出された地域脱炭素化促進事業計画に記載された行為が、ワンストップ化の特例を利用できる行為(法第22条の2第4項各号に規定された行為)に該当する場合は、計画策定市町村はあらかじめ当該行為に関する法令を所管している許可権者等に対して、その同意を得る必要があります。

ワンストップ化の特例に係る協議は専門的な内容が含まれるため、ワンストップ化の特例を利用できる行為が特定され次第できるだけ速やかに、許可権者等に対する事前相談を行うことが望ましいです。

ワンストップ化の特例に係る法令については、9章を御参照ください。

○地球温暖化対策推進法(抄)

第二十二条の二 1~3(略)

4 計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

○地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令(抄)

(地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請)

第三条 法第二十二条の二第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一による申請書を計画策定市町村に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請者が法人である場合にあってはその定款又はこれに代わる書面、申請者が法人でない団体である場合にあっては規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

二 申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

三 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面

四 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の規模及び構造を明らかにした図面

五 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類(認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に法第二十二条の二第四項第四号に掲げる行為(農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する行為に限る。)を記載する場合を除く。)

六 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設又は再生可能エネルギー熱供給施設において高度化法施行令第四条第七号に掲げるものを利用する場合にあっては、利用するものの種類ごとに、それぞれの調達先その他当該利用するものの出所に関する情報を示す書類

七 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し

八 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類

九 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令(条例を含む。以下同じ。)に係る手続の実施状況を示す書類

十 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令を遵守する旨の誓約書

十一 前各号に掲げる書類のほか、地域脱炭素化促進事業計画に別表の上欄に掲げる行為を記載する場合にあっては、当該行為の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類

(地域脱炭素化促進事業計画の記載事項)

第四条 法第二十二条の二第二項第九号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の使用期間

二 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の撤去及び原状回復に関する事項

(地域脱炭素化促進事業計画の認定基準)

第五条 法第二十二条の二第三項第二号の地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次のとおりとする。

一 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。

二 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について電気事業者の同意を得ていること。

三 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令の規定を遵守するものであること。

(地域脱炭素化促進事業計画の認定基準)

第六条 法第二十二条の二第三項第三号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を適切に保守点検し、及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該地域脱炭素化促進施設等が、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。

二 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、高度化法施行令第四条第一号に掲げるものを電気に変換する再生可能エネルギー発電施設であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設置されるものにあっては、この限りでない。

三 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の廃棄その他の当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を廃止する際の地域脱炭素化促進施設等の取扱いに関する計画が適切であること。

四 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。

五 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守するものであること。

六 認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。

7-6.地域脱炭素化促進事業計画の認定後の通知・公表

7-6-1.地域脱炭素化促進事業計画の申請に対する認定通知書の発出

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画を認定したときは、認定地域脱炭素化促進事業者に対して通知します(参考様式第1参照)。認定をしない場合においても、その理由を明記した上で、書面等により通知することが望ましいです(参考様式第2参照)。

また、計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画を認定したときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、速やかにその旨を通知します(法第22条の2第17項)(参考様式第5参照)。

7-6-2.認定地域脱炭素化促進事業計画の公表

当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された事項のうち、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定める事項について、公表するものとされています(法第22条の2第17項)。

なお、公表方法は、インターネットの利用その他適切な方法によることとされていますので、適当な手法を選択してください(地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第7条第2項)。

○地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令(抄)

(地域脱炭素化促進事業計画に係る情報の公表)

第七条 法第二十二条の二第十七項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 認定地域脱炭素化促進事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 認定地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。)

三 認定地域脱炭素化促進事業の実施期間

四 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容

五 前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容

六 第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲

七 第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項

イ 地域の環境の保全のための取組

ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

2 計画策定市町村は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

7-7.地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例

地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者(民間事業者を含む。)と共同して地域脱炭素化促進事業計画を作成又は変更しようとするときは、通常の認定手続を行うことなく、当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、認定がなされたものとみなされ、ワンストップ化の特例等が受けられます(法第22条の4)。

ただし、その場合においても、申請を受けた計画策定市町村からワンストップ化の特例対象である各法令の許可権者等(法第22条の2第4項各号に定める者)への協議等は必要になります。

○地球温暖化対策推進法(抄)

(地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例)

第二十二条の四 地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第二十二条の二第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、第二十二条の二第三項又は前条第一項の認定があったものとみなす。

2(略)

7-8.その他認定における留意事項

7-8-1.地熱発電における探査に係る調査のための掘削設備に係る認定について

地熱資源の開発には地下資源特有の難しさ(特に地下深部の情報の取得)があるため、そのポテンシャルについては実際に掘削を含む資源調査をしなければ把握できません。よって、地熱発電に関しては施設整備のみならず掘削調査も認定申請やワンストップ化特例の対象となります(地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第2条第1号)。

しかし、資源調査段階では最終的に設置される地域脱炭素化促進施設の規模等が決定できないため、事業者は施設整備等に関する地域脱炭素化促進事業計画の認定申請はできません。まず掘削調査段階で認定申請を受けた後、掘削調査の結果を踏まえて施設の規模等を決定し、改めて施設整備等に関する認定申請を受ける必要があります。

7-8-2.環境影響評価法における対象事業に係る認定について

都道府県基準が定められている区域において、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる地域脱炭素化促進施設の整備については、環境影響評価法の特例(配慮書手続の省略)が適用されます(法第22条の11)。この場合この場合、早期の事業計画立案段階で地域脱炭素化促進事業計画の認定申請が行われるため、ワンストップ化の特例は適用できないことに留意が必要です。

詳細は、9-7-2.環境影響評価法特例とその他のワンストップ化の特例との関係について及び9-7-3.環境影響評価法特例に係る留意点についてを参照ください。

7-8-3.複数の市町村の区域に跨る地域脱炭素化促進事業計画の認定について

事業者が行う再エネ設備の建設・運用等の事業は、複数の市町村に跨って行われる可能性があります。その場合、地域脱炭素化促進事業計画の認定を受けるためには、事業の実施領域が含まれる全ての計画策定市町村から認定を受ける必要があります。

特に地熱発電については、傾斜掘削により、再エネ設備の建設等が行われる市町村だけでなく隣の市町村の地下にまで及ぶことがあるため、地下の事業実施領域も含めて認定を取得する必要があります。

【参考】地域経済牽引事業計画の承認申請を予定している場合

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請を行う予定がある場合、地域経済牽引事業計画の承認申請書に認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画を添付することで、承認申請書の記載事項のうち、重複する事項については記載を省略できます。

地域経済牽引事業計画の承認が得られれば、各種優遇措置を受けることができますので、「地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン」(経済産業省)等を御確認の上、本制度の活用についても検討してください。

7-9.計画策定市町村による認定後の報告徴収

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定後に同事業計画の履行状況をモニタリングし、地域脱炭素化促進事業が地方公共団体実行計画の記載内容に従い、事業計画に記載された内容が円滑かつ適確に実施されていることを確認することが重要です。

計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対して、地域脱炭素化促進施設の整備、地域脱炭素化促進施設と一体的に実施される地域の脱炭素化のための取組、地域の環境の保全のための取組又は地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組の実施状況について報告を求めることができると定められています(法第22条の14)。

計画策定市町村が継続的に取組状況のモニタリングを実施できるよう、認定申請時の協議会等において、あらかじめ報告事項や時期等を定めておくことが考えられます。例えば、工事中においては工事規模等に応じて毎月~数か月に1回、運転開始後は1年に1回程度の報告とし、適宜、協議会委員による現地視察を伴いながらモニタリングすることが考えられます。

また、計画策定市町村は、事業のモニタリングを通じて得た情報で、事業が地方公共団体実行計画で定められた目標にどのように貢献しているのかについて事後的に評価をすることも重要です。その際、地域脱炭素化促進事業によって、地域の脱炭素化や環境保全、経済及び社会の持続的発展に係る様々な取組が考えられることから、総合的に評価することが重要です。

7-10.計画策定市町村による指導及び助言

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って地域脱炭素化促進施設の整備、地域脱炭素化促進施設と一体的に実施される地域の脱炭素化のための取組、地域の環境の保全のための取組又は地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を十分に実施していないと認められる場合には、計画策定市町村はその理由を聴取し、同事業計画に基づいて取組を実施するように指導を行うものとします。

また、必要に応じて、計画策定市町村は、協議会の構成員となっている有識者等の知見等も活用しつつ、事業の適確な実施に必要な助言を行います。

計画策定市町村からの指導及び助言の実施が想定される場合として、①事業計画が円滑かつ確実に実行されると見込まれなくなった場合、又は②地方公共団体実行計画や関係法令に適合しなくなった場合が考えられます。認定地域脱炭素化促進事業者がこれらの指導及び助言に従わず、法第22条第3項第1号又は2号に示す認定の取消しの要件に該当すると認められる場合は、認定の取消しについて検討が必要です。

【コラム】地域脱炭素化促進事業に係る関係法令に基づく手続の実施状況について |

|

地域脱炭素化促進事業計画は、地域脱炭素化促進事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令の規定を遵守するものであることが認定基準の一つとされています(認定省令第5条第3号)。そのため、事業者は、地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に際して、関係法令に係る手続の実施状況を示す書類や関係法令を遵守する旨の誓約書を添付する必要があります。参考様式第11及び参考様式第12を参考に作成してください。 関係法令に係る手続の実施状況を示す書類には、地域脱炭素化促進施設の整備及び地域の脱炭素化のための取組に係る整備に関する手続を記載してください。なお、ワンストップ化の特例の対象となる許可等手続についても記載し、特に、当該手続を事業者自ら実施している場合には、事業者は当該手続の実施状況についても記載例を参考に作成し、市町村はその状況を確認した上で認定手続を実施してください。 |