- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)

9.認定事業に対する特例

本章では、地域脱炭素化促進事業計画の認定を受けることにより利用可能となる特例(温泉法、森林法、農地法、自然公園法、河川法、廃掃法、環境影響評価法)について解説します。

9-1.温泉法に関する特例

9-1-1.温泉法に関する特例の根拠

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定をする場合に、当該計画に記載された整備又は取組に係る行為が温泉法第3条第1項、第11条第1項の許可が必要な行為に該当するときは、都道府県知事に協議し、同意を取得する必要があります(法第22条の2第4項第1号)。

都道府県知事は、地域脱炭素化促進事業計画について協議があった場合、当該協議に係る整備又は取組に係る行為が、温泉法第4条第1項の規定により温泉法第3条第1項、第11条第1項の許可をしなければならない場合に該当すると認めるときは、計画策定市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定に同意するものとします(法第22条の2第5項第1号)。

なお、都道府県知事は、当該計画認定に同意をしようとするときは、自然環境保全法第51条第1項に基づく審議会等の意見を聴いた上で、計画策定市町村への回答を行うこととなります(法第22条の2第11項第1号)。

また、当該協議に係る整備又は取組に係る行為が隣接都府県における温泉の湧出量等に影響を及ぼすおそれがある場合には、都道府県知事は環境大臣への協議を行った上で、計画策定市町村への回答を行うこととなります(法第22条の2第9項第1号)。

● 対象手続:土地の掘削の許可(温泉法第3条第1項)、ゆう出路の増掘又はゆう出量増加のための動力の装置の許可(温泉法第11条第1項)

・ 許可権者:都道府県知事

・ 許可基準:次のいずれかに該当する場合を除き許可をしなければならない(温泉法第4条)。

1.掘削等が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。

2.掘削等のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削等の方法が掘削等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。

3.そのほか、掘削等が公益を害するおそれがあると認めるとき。

4.申請者が一定期間内に温泉法に基づく罰金や許可取消しの経験があるとき。

・ 特例:認定があった場合には、上記の行為について許可があったものとみなす。

表9-1 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(温泉法第3条第1項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の1) |

(1)当該行為に係る地点を明示した図面及びその付近の見取図(整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面と同じものは、省略できる。) |

(2)当該行為に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図 |

(3)当該行為のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面 |

(4)温泉法施行規則第1条の2第10号に規定する掘削時災害防止規程 |

(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、当該行為が温泉法(昭和23年法律第125号)第4条第1項第1号から第3号までに該当するかどうかを審査するために必要となる書類 |

(6)申請者が温泉法第3条第2項に規定する権利を有することを証する書類 |

(7)申請者が温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面 |

表9-2 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(温泉法第11条第1項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の2) |

(1)当該行為に係る地点を明示した図面及びその付近の見取図(整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面と同じものは、省略できる。) |

(2)当該行為が増掘である場合にあっては、設備の配置図及び主要な設備の構造図 |

(3)当該行為が増掘である場合にあっては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面 |

(4)当該行為が増掘である場合にあっては、増掘に係る掘削時災害防止規程 |

(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、当該行為が温泉法(昭和23年法律第125号)第11条第2項において準用する同法第4条第1項第1号から第3号まで又は同法第11条第3項において準用する同法第4条第1項第1号若しくは第3号に該当するかどうかを審査するために必要となる書類 |

(6)申請者が温泉法第11条第2項又は第3項において準用する同法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面 |

9-1-2.モニタリングの重要性

地熱発電事業を持続可能かつ周辺の既存温泉等に影響を与えないように適切に実施するためには、自身の蒸気井、還元井や周辺の源泉についてモニタリングを行い、噴出量(ゆう出量)や成分、温度等の推移を把握することにより、適切な資源管理を行うことが重要です。

モニタリングの実施箇所、頻度、項目及び測定方法等は、当該地熱開発の出力数や開発地域周辺の温泉利用状況に左右されますが、発電に利用する源泉以外に複数の源泉をモニタリングすることが望ましいです。「事業計画策定ガイドライン(地熱発電)」においては、地熱発電に関するFIT/FIP認定申請(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項に基づく認定の申請をいう。)に必要となるモニタリング要件を記載しており、その他の法令等においてもモニタリングに関する規定があり、参考となる可能性があります。

また、温泉法に関連して、地方自治法に基づく技術的助言として環境省が策定している「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」においては、地熱資源量の把握や周辺源泉への影響評価の観点から、温泉のモニタリングの重要性に関する記述があります。さらに2021年9月の一部改訂では、大規模な地熱開発について、科学的根拠に基づいた地熱貯留層単位での地熱資源の持続可能な利用に関する計画策定やその継続的・弾力的な修正の重要性が述べられているほか、発電所運転開始以降も生産井の噴出量や温度、地熱貯留層の動態、周辺既存源泉や地表部の徴候を対象とするモニタリングを実施して「順応的管理」につなげていくべきであると記載されています。

9-1-3.関連法令

関連する法令は下記のとおりです。

○地球温暖化対策推進法(抄)

(地域脱炭素化促進事業計画の認定)

第二十二条の二 1~3(略)

4 計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為 都道府県知事(以下略)

5 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。

一 前項第一号に掲げる行為 温泉法第四条第一項(同法第十一条第二項又は第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第三条第一項又は第十一条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。(以下略)

9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

一 第四項第一号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第二条第一項に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。) 環境大臣(以下略)

11 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 第四項第一号に掲げる行為 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下略)

(温泉法の特例)

第二十二条の五 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

○温泉法(平成19年11月30日法律第121号)(抄)

(定義)

第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

(土地の掘削の許可)

第三条 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第四条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。

一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。

二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。

四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

五 申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

六 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

(増掘又は動力の装置の許可等)

第十一条 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2 第四条、第五条、第九条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第六条から第八条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第四条第一項第一号から第三号まで、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項及び第三項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。

3 第四条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条、第九条及び前条の規定は第一項の動力の装置の許可について、第六条、第七条並びに第八条第一項及び第二項の規定は第一項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第四条第一項第一号及び第三号、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第八条第一項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第三号まで」とあるのは「又は第三号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。

9-2.森林法に関する特例

9-2-1.森林法に関する特例の根拠

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定をする場合に、当該計画に記載された整備又は取組に係る行為が森林法第10条の2第1項又は第34条第1項若しくは第2項の許可を受けなければならない行為に該当するときは、都道府県知事に協議し、同意を得る必要があります(法第22条の2第4項第2号及び第3号)。

都道府県知事は、地域脱炭素化促進事業計画について協議があった場合、当該協議に係る整備又は取組に係る行為が、下記に該当するものであると認めるときは、計画策定市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定に同意するものとします(法第22条の2第5項第2号及び第3号)。

・森林法第10条の2第1項の許可を受けなければならない行為であって同法第10条の2第2項の規定により当該許可をしなければならない場合に該当するとき

・同法第34条第1項の許可を受けなければならない行為であって第34条第3項又は第4項の規定により当該許可をしなければならない場合に該当するとき

・同法第34条第2項の許可を受けなければならない行為であって同条第5項の規定により当該許可をしなければならない場合に該当するとき

なお、都道府県知事は、当該計画認定に同意をしようとするときは、都道府県森林審議会の意見を聴いた上で、計画策定市町村への回答を行うこととなります(法第22条の2第11項第2号)。

● 対象手続①:地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)における開発行為の許可(森林法第10条の2第1項)

・ 許可権者:都道府県知事

・ 許可基準:開発行為が次のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。

1.当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

2.当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

3.当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

4.当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

・ 特例:認定があった場合には、上記の行為について許可があったものとみなす。

表9-3 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(森林法第10条の2第1項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の3) |

(1)当該行為に係る森林の位置図及び区域図(整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面において、当該行為に係る森林の位置及び区域を明らかにした場合には、省略できる。) |

(2)当該行為に関する計画書 |

(3)当該行為に係る森林について当該行為の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類 |

(4)申請者が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 |

(5)当該行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合(法第22条の2第4項各号(第2号を除く。)に掲げる行為に係る場合を除く。)には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) |

(6)当該行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類 |

(7)その他必要と認める書類 |

● 対象手続②:保安林における立木の伐採の許可(森林法第34条第1項)

・ 許可権者:都道府県知事

・ 許可基準(次のいずれか)

1.申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が2以上あるときは、これらの申請のすべて)につき第34条第1項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。

2.申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が2以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について第34条第1項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。

・ 特例:認定があった場合には、上記の行為について許可があったものとみなす。

表9-4 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(森林法第34条第1項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の4) |

(1)当該行為に係る森林の位置図及び区域図(添付する森林の位置図及び区域図の様式は、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第48条第1項の申請書の様式のイの申請書に添付する森林の位置図及び区域図の様式に準ずること。ただし、整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面において、当該行為に係る森林の位置及び区域を明らかにした場合には、省略できる。) |

(2)申請者が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 |

(3)当該行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合(法第22条の2第4項各号(第3号を除く。)に掲げる行為に係る場合を除く。)には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) |

(4)当該行為に係る森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) |

(5)申請者が当該行為に係る森林の土地の所有者でない場合には、当該森林において当該行為を行う権原を有することを証する書類 |

(6)申請者が当該行為に係る森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(森林法施行規則第61条第2項の規定により添付を省略することができる場合を除く。) |

(7)その他必要と認める書類 |

● 対象手続③:保安林における立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の許可(森林法第34条第2項)

・ 許可権者:都道府県知事

・ 許可基準:申請に係る上記の行為が保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、許可しなければならない。

・ 特例:認定があった場合には、上記の行為について許可があったものとみなす。

表9-5 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(森林法第34条第2項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の5) |

・ 保安林の境界線及び当該行為に係る区域を明示した図面(添付する図面の様式は、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第48条第1項の申請書の様式のイの申請書に添付する図面の様式に準ずること。ただし、整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面において、保安林の境界線及び当該行為に係る区域を明らかにした場合には、省略できる。) |

9-2-2.促進区域における民有林・保安林の取扱い

一部改正された森林法施行令の施行(令和5年4月1日)により、地域森林計画の対象となっている民有林において、太陽光発電設備の設置を目的とする行為は0.5ヘクタール、道路の新設については1ヘクタールかつ幅員3m、その他1ヘクタールを超える開発行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要です(開発行為の許可;森林法第10条の2第1項、開発行為の規模;森林法施行令第2条の3)。

保安林においても開発行為を行う場合、都道府県知事の許可が必要です(保安林の伐採許可;森林法第34条第1項、保安林内作業許可;同法第34条第2項)。また、保安林の指定解除に係る手続が必要となる場合もあります※。

地域脱炭素化促進事業については、林地開発許可や保安林内作業許可手続のワンストップ化の特例が措置されているほか、保安林の指定解除の手続における公的土地利用計画との関係性の説明が簡素化できます。

※林地開発許可、保安林の指定解除及び保安林内作業許可の基準については、以下を御参照ください。

林野庁「林地開発許可制度の概要」

<https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4.html>

林野庁「保安林の指定解除事務等マニュアル(風力編、地熱編)」

<https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/h_portal.html>

9-2-3.関連法令

関連する法令は下記のとおりです。

○地球温暖化対策推進法(抄)

(地域脱炭素化促進事業計画の認定)

第二十二条の二 1~3(略)

4 計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一(略)

二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)を除く。第二十二条の六第一項において「対象民有林」という。)において行う行為であって、森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事

三 保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事(以下略)

5 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。

一(略)

二 前項第二号に掲げる行為 森林法第十条の二第二項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。

三 前項第三号に掲げる行為 森林法第三十四条第三項若しくは第四項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合又は同条第五項の規定により同条第二項の許可をしなければならない場合に該当すること。(以下略)

11 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一(略)

二 第四項第二号に掲げる行為 都道府県森林審議会(以下略)

(森林法の特例)

第二十二条の六 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って対象民有林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って保安林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

○森林法(昭和26年法律第249号)(抄)

(地域森林計画)

第五条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。

(開発行為の許可)

第十条の二 地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一 国又は地方公共団体が行なう場合

二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合

三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合

2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。

一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

3 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。

4 第一項の許可には、条件を附することができる。

5 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

6 都道府県知事は、第一項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

(保安林における制限)

第三十四条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合

二 次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合

三 第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合

四 第三十九条の四第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合

五 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合

六 第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合

七 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

八 除伐する場合

九 その他農林水産省令で定める場合

2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合

二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合

三 第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合

四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

五 軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合

六 その他農林水産省令で定める場合

3 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。

4 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。

5 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。

6 第一項又は第二項の許可には、条件を付することができる。

7 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

8 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。

9 第一項第七号及び第二項第四号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。

10 都道府県知事は、第八項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第一項第七号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。

○森林法施行令(昭和26年政令第276号)(抄)

(開発行為の規模)

第二条の三 法第十条の二第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。

一 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為 当該行為に係る土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートル

二 太陽光発電設備の設置を目的とする行為 当該行為に係る土地の面積〇・五ヘクタール

三 前二号に掲げる行為以外の行為 当該行為に係る土地の面積一ヘクタール

9-3.農地法に関する特例

9-3-1.農地法に関する特例の根拠

農地法第4条第1項に規定する指定市町村3以外の計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画の認定をする場合に、当該計画に記載された整備又は取組に係る行為が農地転用の許可を要する行為に該当するときは、都道府県知事に協議し、同意を得る必要があります(法第22条の2第4項第4号)。

都道府県知事は、地域脱炭素化促進事業計画について協議があった場合、当該協議に係る整備又は取組に係る行為が、農地転用の許可をすることができない場合に該当しないと認めるときは、計画策定市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定に同意するものとします(法第22条の2第6項)。

また、都道府県知事は当該計画認定に同意をしようとする場合には、計画策定市町村の農業委員会の意見を聴く(法第22の2第11項第3号)とともに、転用しようとする農地の面積が4ヘクタールを超える場合には、農林水産大臣への協議を行った上で、計画策定市町村への回答を行うこととなります(法第22条の2第9項第2号)。

なお、計画策定市町村が指定市町村の場合には、都道府県知事への協議は要しません(法第22条の2第14項)が、地域脱炭素化促進事業計画の認定をしようとする場合は、農業委員会への意見聴取や4ヘクタールを超える農地転用に係る農林水産大臣への協議が必要となります(法第22条の2第15項)。

● 対象手続:農地転用の許可(農地法第4条第1項・第5条第1項)

・ 許可権者:都道府県知事又は指定市町村長

・ 許可基準:1.農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第4条第6項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと

2.農用地を農用地以外のものにするために当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第5条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと

・ 特例:認定があった場合には、上記の行為についての許可があったものとみなす

3農地法第4条第1項に規定する指定市町村:農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村

表9-6 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(農地法第4条第1項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の6) |

(1)農地を転用する者が法人の場合にあっては、定款若しくは寄附行為の写し(別紙の添付書類と同じ場合には、省略できる。)又は法人の登記事項証明書 |

(2)土地の位置を示す地図(整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面と同じ場合には、省略できる。)及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) |

(3)土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 |

(4)地域脱炭素化促進施設等の整備をするために必要な資力及び信用があることを証する書面(別表1及び別表2並びにそれらの添付書類と整合を図ること。それらの添付書類と同じ場合には、省略できる。) |

(5)農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面 |

(6)農地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面) |

(7)その他参考となるべき書類 |

表9-7 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(農地法第5条第1項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の7) |

(1)譲受人が法人の場合にあっては、定款若しくは寄附行為の写し(別紙の添付書類と同じ場合には、省略できる。)又は法人の登記事項証明書 |

(2)土地の位置を示す地図(整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面と同じ場合には、省略できる。)及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) |

(3)土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 |

(4)地域脱炭素化促進施設等の整備をするために必要な資力及び信用があることを証する書面(別表1及び別表2並びにそれらの添付書類と整合を図ること。それらの添付書類と同じ場合には、省略できる。) |

(5)農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面 |

(6)農地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面) |

(7)その他参考となるべき書類 |

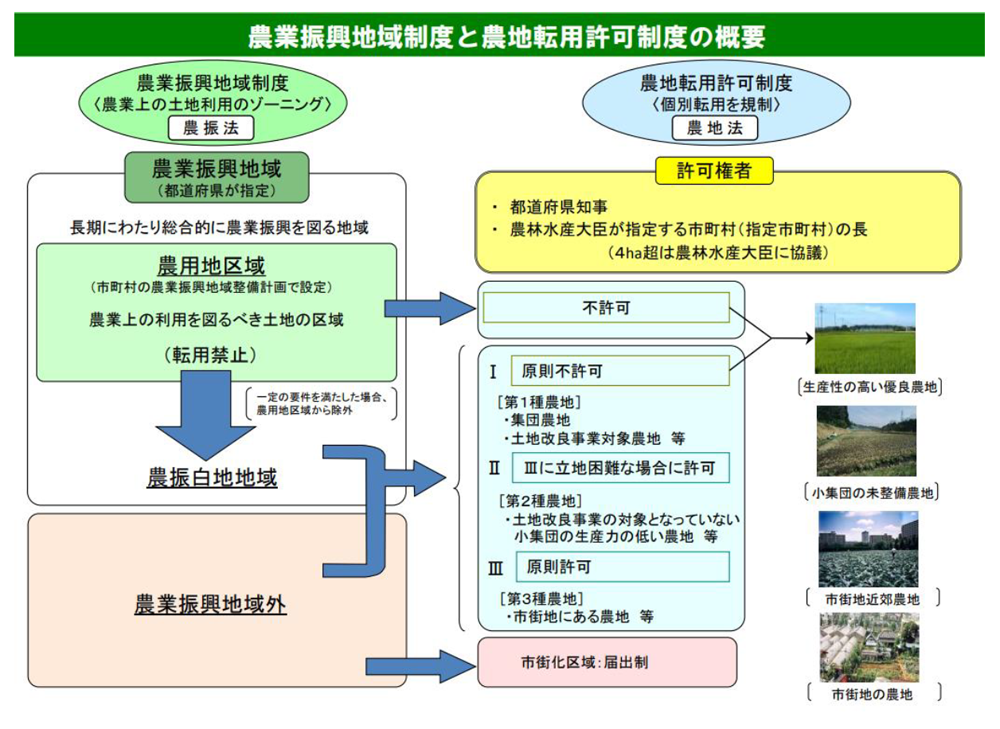

9-3-2.促進区域における農用地の取扱い

農地法における農地転用の許可に際しては、農地の優良性や周辺の土地利用状況等に応じて農地を区分することとなり、優良農地である農業振興地域内の農用地区域内農地、甲種農地及び第1種農地については原則として農地転用の許可をすることができないこととされています(農地法第4条第6項第1号、農地法第5条第2項第1号)。

また、地球温暖化対策計画においては、「促進区域に農林地を含めようとする場合は、農山漁村再エネ法の基本方針や同法第5条第5項の農林水産省令で定める基準にものっとって行うべきである。」とされていることから、農用地を促進区域に含めようとする場合の取扱いについては、農山漁村再エネ法に基づき作成される設備整備区域の設定の考え方に準ずることとなります。

農山漁村再エネ法においては、農用地区域内農地や甲種農地は設備整備区域に設定することができないこととされており、また、第1種農地についても原則として設定することはできません。

ただし、第1種農地であっても、

① 農業上の再生利用が困難な荒廃農地

② 農業上の再生利用可能な荒廃農地のうち、受け手が見込まれないため、今後耕作の見込みがない土地

に該当する場合については、例外的に設備整備区域に含めることが可能となっています。

また、風力発電設備及び小水力発電設備については、転用面積が限定的であること、風況など立地場所に制約があること等から、沿道など農業上の利用に支障がない位置に配置する等の要件を満たす場合には、荒廃農地以外の第1種農地であっても設備整備区域に含めることができることとしています。

このため、促進区域に農用地を含める場合には、計画策定市町村は上記の取扱いを踏まえ、農業委員会の意見を聴いた上で都道府県(又は指定市町村)の農地転用担当部局との間で十分調整を行うことが必要です。

図9-1 農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要

出典:農林水産省「農業振興地域制度及び農地転用許可制度」<https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/>

農山漁村再エネ法における設備整備区域設定等に当たって配慮するべき事項としては、以下の事項が挙げられています。

表9-8 農林漁業との調整に関する配慮すべき事項(※基本計画の項目2と関係)

項目 |

具体的な配慮事項 |

|

|---|---|---|

基本的事項 |

|

|

個別事項 |

農用地 |

【基本的取扱い】

(例:農用地の集団化、農作業の効率化 等)

|

出典:農林水産省「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針」

<https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/attach/pdf/houritu-6.pdf>より作成

9-3-3.第1種農地の不許可の例外について

地球温暖化対策推進法第21条の2第1項の規定により、計画策定市町村の地方公共団体実行計画に農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を定めるなど、一定の条件を満たす場合には、地方公共団体実行計画を農山漁村再エネ法第5条第1項の規定に基づき市町村が定める基本計画とみなして、地方公共団体実行計画に基づく再エネ発電設備の整備について農山漁村再エネ法の計画認定制度も適用できることとされています(10-2.地球温暖化対策推進法と農山漁村再エネ法の関係参照)。

この点に関し、地球温暖化対策推進法第21条の2第1項の規定により、農地法については農山漁村再エネ法の計画認定制度を活用することはできませんが、基本計画とみなされた地方公共団体実行計画に沿って作成され、農山漁村再エネ法第7条第1項の認定を受けた設備整備計画に従って行われる再エネ発電設備の整備については、農地転用許可基準上、第1種農地であっても例外的に農地転用の許可が可能(農地法施行規則第37条第14号)であるため、地域脱炭素化促進事業計画に係る都道府県知事の同意を受けることが可能となります。

このため、促進区域に第1種農地を含む場合にあっては、計画策定市町村における農山漁村再エネ法の設備整備計画及び地域脱炭素化促進事業計画の認定があった場合に、農地転用の許可があったものとみなされることとなりますが、促進区域に第1種農地を含む場合の地域脱炭素化促進事業計画に係る都道府県知事の同意を受けようとする場合には、促進区域の設定を行う際に、あらかじめ計画策定市町村は農業委員会の意見を聴取した上で、都道府県(又は指定市町村)の農地転用担当部局において十分な土地利用調整が行われていることが必要です。

9-3-4.関連法令

関連する法令は下記のとおりです。

○地球温暖化対策推進法(抄)

(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の特例)

第二十一条の二 市町村が、地方公共団体実行計画において、前条第五項第五号ロに掲げる事項に促進区域(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第五項の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る。)においてその実施を促進する地域脱炭素化促進事業(同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この項において「再生可能エネルギー発電設備」という。)の整備を含むものに限る。)と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を定めた場合であって、当該地方公共団体実行計画のうち前条第五項各号に掲げる事項が同法第四条第一項に規定する基本方針に適合するときは、当該地方公共団体実行計画に定められた再生可能エネルギー発電設備の整備(当該市町村が作成した同法第五条第一項に規定する基本計画(以下この項において「基本計画」という。)に定められているものを除く。)については、当該地方公共団体実行計画を基本計画とみなして、同法第七条(第四項第一号、第三号、第四号及び第七号から第九号まで、第五項、第六項、第七項第一号、第二号及び第四号並びに第九項から第十五項までを除く。)、第八条、第十条、第十二条及び第十三条の規定を適用する。この場合において、同法第七条第一項中「再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とあるのは、「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第三項の規定により認定された同条第一項に規定する地域脱炭素化促進事業計画に従って再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とする。

2 前項に規定する場合においては、市町村は、地方公共団体実行計画において、前条第二項各号、第三項各号及び第五項各号に掲げる事項のほか、当該市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第四項に規定する農林地所有権移転等促進事業をいう。)に関する同法第五条第四項各号に掲げる事項を定めることができる。

3 地方公共団体実行計画において前項に規定する事項を定めた市町村については、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第十六条第一項に規定する計画作成市町村とみなして、同条から第十九条までの規定を適用する。この場合において、同法第十六条第一項及び第三項第一号中「基本計画」とあるのは、「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第一項の規定により基本計画とみなされた地方公共団体実行計画」とする。

(地域脱炭素化促進事業計画の認定)

第二十二条の二 1~3(略)

4 計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一~三(略)

四 農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事(以下略)

6 都道府県知事は、第四項第四号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。

一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

二 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。(以下略)

9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

一(略)

二 第四項第四号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。) 農林水産大臣(以下略)

11 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一~二(略)

三 第四項第四号に掲げる行為 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)(以下略)

14 計画策定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(次項並びに第六十五条第六号及び第七号において「指定市町村」という。)である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第六項各号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号から第九号まで」とする。

15 第九項及び第十一項の規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第九項中「次の各号」とあるのは「第二号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

(農地法の特例)

第二十二条の七 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

○農地法(昭和27年法律第229号)(抄)

(農地の転用の制限)

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合

二 国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合(以下略)

6 第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

一 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合

イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地

ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)

(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの

(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの

二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。

三 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

四 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

五 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合

六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示に係る事業の用に供するため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

一 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地

ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)

(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの

(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの

二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。

三 第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

四 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

五 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合

六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合

七 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。

八 農地を採草放牧地にするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。

○農地法施行令(昭和27年政令第445号)(抄)

(農地の転用の不許可の例外)

第四条 法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。

一 (略)

二 法第四条第六項第一号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。

イ~ニ (略)

ホ 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。

ヘ (略)

2 (略)

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)

第十一条 法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。

一 (略)

二 法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。

イ~ニ (略)

ホ 申請に係る農地又は採草放牧地を第四条第一項第二号ホの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。

2 (略)

○農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)(抄)

(公益性が高いと認められる事業)

第三十七条 令第四条第一項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。ただし、第一号、第三号、第六号、第七号及び第十二号から第十四号までに該当するものに関する事業にあつては、令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。

一~十三(略)

十四 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第五項第二号に規定する促進区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において同法第二十一条の二第一項において読み替えて適用する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第七条第一項の認定を受けた同項に規定する設備整備計画に従つて行われる同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備