- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)

9-4.自然公園法に関する特例

9-4-1.自然公園法に関する特例の根拠

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定をする場合に、当該計画に記載された整備又は取組に係る行為が自然公園法第20条第3項の許可又は第33条第1項の届出が必要な行為に該当するときは、許可権者等に協議し、同意を取得する必要があります(法第22条の2第4項第5号及び第6号)。

許可権者等は、地域脱炭素化促進事業計画について協議があった場合、当該協議に係る整備又は取組に係る行為が、自然公園法第20条第3項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、計画策定市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定に同意するものとします(法第22条の2第7項)。

●対象手続及び許可権者:対象となる公園内の行為(工作物新築等)及び許可権者等は、表9-9に示すとおりです。

表9-9 自然公園内での許可権者等

行為の種類 |

許可権者等 |

||

|---|---|---|---|

自然公園内の特別地域 |

工作物の新築、木竹の伐採、土石の採取等(許可) |

国立公園 |

環境大臣 |

国定公園 |

都道府県知事 |

||

自然公園内の普通地域 |

工作物の新築、土石の採取等(届出) |

国立公園 |

環境大臣 |

国定公園 |

都道府県知事 |

||

・許可基準:自然公園法施行規則

・特例:認定があった場合には、上記の行為についての許可又は届出があったものとみなす。

表9-10 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(自然公園法第20条第3項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の8) |

(1)行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000程度の地形図 |

(2)行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000程度の概況図及び天然色写真(カラー写真) |

(3)行為の施行方法を明らかにした縮尺1:1,000程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図(立面図に彩色したものでも可) |

(4)行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1:1,000程度の修景図 |

(5)(1)から(4)までに掲げる図面について、整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面と同じものは、省略できる。 |

(6)行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が1ヘクタール以上である場合、行為がその延長が2キロメートル以上若しくはその幅員が10メートル以上となる計画になっている道路の新築(自然公園法の規定による許可を現に受け、又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合又は行為が当該行為の場所若しくはその周辺の風致若しくは景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認められる場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類 ① 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質 ② 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用 ③ 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置 ④ 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果 |

(7)その他、行為の施行方法の表示に必要な図面(構造図等) |

表9-11 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(自然公園法第33条第1項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の9) |

(1)行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000程度の地形図 |

(2)行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000程度の概況図及び天然色写真(カラー写真) |

(3)行為の施行方法を明らかにした縮尺1:1,000程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図(立面図に彩色したものでも可) |

(4)行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1:1,000程度の修景図 |

(5)(1)から(4)までに掲げる図面について、整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面と同じものは、省略できる。 |

(6)その他、行為の施行方法の表示に必要な図面(構造図等) |

9-4-2.自然環境保全区域に関する促進区域との関係性

促進区域の設定に当たっては、国立/国定公園のうち、自然公園法の規定(審査基準)において再エネ設備の立地を原則として認めていないエリアは促進区域の設定時に一律に除外し、それ以外の区域であっても立地場所や施設の種類・規模等が自然公園法に基づく指定目的の達成に支障を及ぼすおそれがないかどうかを考慮することが必要です。

9-4-3.事前審査の運用

協議会に地方環境事務所や都道府県の自然公園担当部署をメンバーに追加することにより、事前審査を行うものとします。

国立/国定公園特別地域における各種行為については、行為や工作物の種類等ごとに許可基準が設けられており、例えば、仮設や分譲地内等以外の建築物の新改増築に係る許可基準は、以下のとおりです。

自然公園法施行規則第11条第6項 |

本文 |

第1項 |

次に掲げる地域内において行われるものでないこと。 |

|||||||||||||

イ |

特別保護地区、第1種特別地域又は海域公園地区 |

||||||||||||||

ロ |

第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について文化財保護法 (昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。)であるもの |

||||||||||||||

第1項 |

当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 |

||||||||||||||

第1項 |

当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 |

||||||||||||||

第1項 |

当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 |

||||||||||||||

第4項 |

当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30%を超えないものであること。 |

||||||||||||||

第4項 |

当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20m以上、それ以外の道路の路肩から5m以上離れていること。 |

||||||||||||||

第4項 |

当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5m以上離れていること。 |

||||||||||||||

第4項 |

当該建築物の建築面積が2000㎡以下であること。 |

||||||||||||||

第1号 |

当該建築物の高さが13m(その高さが既に13mを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 |

||||||||||||||

第2号 |

当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

|

||||||||||||||

ただし書 |

既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築であつて、第1項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 |

||||||||||||||

第1項 |

当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 |

||||||||||||||

9-4-4.地熱発電の優良事例との関係性

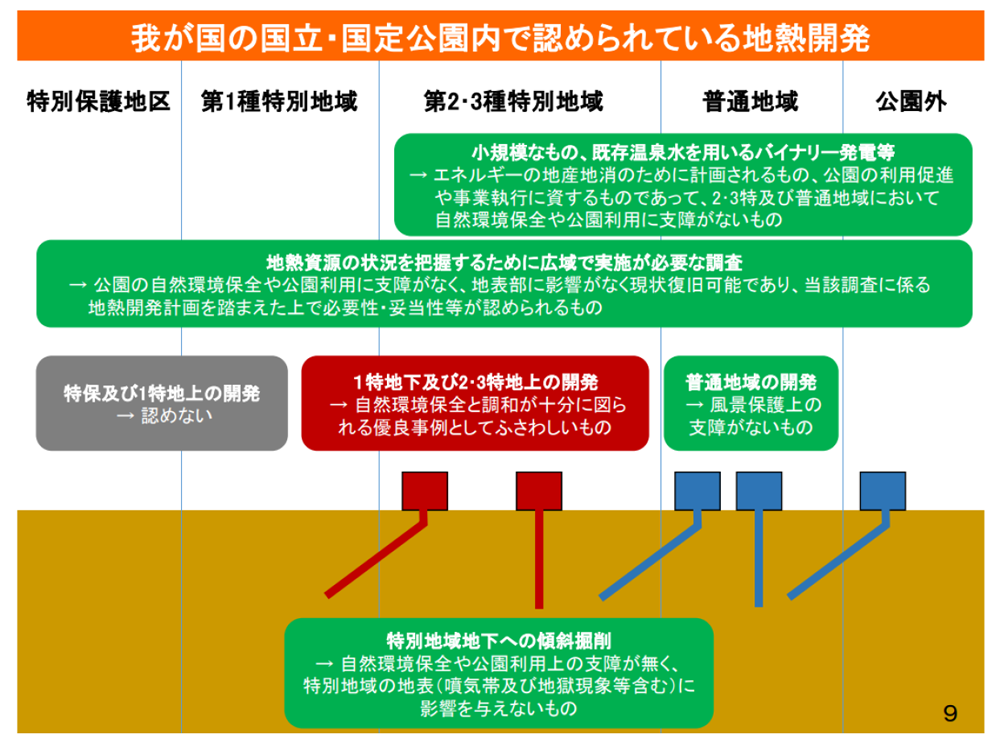

自然公園内の地熱発電事業については、「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」及びその解説通知(令和3年9月環境省)において整理されており、優良事例等の場合、第1種特別地域地下及び第2・3種特別地域地上での開発が認められています。

図9-2 我が国の国立・国定公園内で認められている地熱開発

出典:環境省「地域共生型の地熱利活用に向けた温泉法及び自然公園法の運用等について」(令和3年7月19日)

<https://www.env.go.jp/nature/onsen/council/kyoseichinetsurikatsuyo/01kyoseirikatsuyo/shiryo02.pdf>

優良事例とは、自然環境の保全と地熱開発の調和を十分に図るため、表9-12のような特段の取組が行われ、その成果が着実に獲得されていく事例を指します。

表9-12 優良事例の内容

項目 |

概要 |

|---|---|

地域関係者との合意形成(都道府県・市町村、住民、自然保護団体、温泉事業者等) |

・地域協議会など合意形成のための場の構築 ・公平公正な地域協議会の構成やその適切な運営等 |

自然環境、風致景観等への影響を最小限にとどめる |

・自然環境に配慮した立地選定、高さの低減、集約化、配管の適切な取り回し等の技術や手法の投入 ・造園、植生や野生動物等の専門家の活用 |

地域への貢献 |

・周辺の荒廃地の緑化や廃屋撤去、農業者への熱水供給等 |

情報共有 |

・長期にわたる自然環境や温泉等についてのモニタリングと、地域に対する情報の開示・共有 |

○国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて(令和3年9月30日環境省自然環境局長通知)

2(2)イ.また、現下の情勢にかんがみ、特に、自然環境の保全と地熱開発の調和が十分に図られ、地域との共生も図られている優良事例の形成について検証を行うこととし、以下に掲げるような特段の取組が行われる事例を選択した上で、その取組の実施状況等についての継続的な確認を行い、真に優良事例としてふさわしいものであると判断される場合は、掘削や工作物の設置の可能性についても個別に検討した上で、その実施について認めることができるものとする。

・地域協議会など、地熱開発事業者と、地方公共団体(当該地熱貯留槽の上にある地方一体を含む)、地域住民、自然保護団体、温泉事業者等の関係者との地域における合意形成の場の構築

・公平公正な地域協議会の構成や、その適切な運営等を通じた地域合意の形成

・自然環境に配慮した立地選定、発電所の建屋の高さの低減、蒸気生産基地の集約化、配管の適切な取り回しなど、当該地域における自然環境の保全及び公園利用への影響を最小限にとどめるための技術や手法の投入、そのための造園、植生や野生動物等の専門家の活用

・地熱開発の実施に際しての、地熱関連施設の設置に伴う環境への影響を緩和するための周辺の荒廃地の緑化や廃屋の撤去等の取組、温泉事業者や農業者への熱水供給など、地域への貢献

・長期にわたる自然環境や温泉その他についてのモニタリングと、地域に対する情報の開示・共有

※地熱開発における建築物の高さ13mを超えるものについては、前述の優良事例として判断される場合であり、かつ風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められない場合には、自然公園法施行規則第十一条第六項の許可基準のうち「公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる」に該当するものとして取り扱うことができるものとする。

9-4-5.関連法令

関連する法令は下記のとおりです。

○地球温暖化対策推進法(抄)

(地域脱炭素化促進事業計画の認定)

第二十二条の二 1~3(略)

4 計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一~四(略)

五 国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 環境大臣

六 国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事(以下略)

7 環境大臣又は都道府県知事は、第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

(自然公園法の特例)

第二十二条の八 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

○自然公園法(平成14年4月24日法律第29号)(抄)

第二条

2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。

3 国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。

(略)

第二十条第三項 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

二 木竹を伐採すること。

三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。

四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

八 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

九 水面を埋め立て、又は干拓すること。

十 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。

十一 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。

十二 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

十三 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

十四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。

十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

十六 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

第三十三条第一項 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。

一 その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

四 水面を埋め立て、又は干拓すること。

五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。

六 土地の形状を変更すること。

七 海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。

9-5.河川法に関する特例

9-5-1.河川法に関する特例の根拠

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定をする場合に、当該計画に記載された整備に係る行為が河川法第23条の2の登録を受けなければならない行為に該当するときは、河川管理者に協議し、同意を取得する必要があります(法第22条の2第4項第7号)。

河川管理者は、地域脱炭素化促進事業計画について協議があった場合、当該協議に係る整備又は取組に係る行為が、河川法第23条の4の規定により同法第23条の2の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、計画策定市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定に同意するものとします(法第22条の2第8項)。

● 対象手続:流水の占用の登録(河川法第23条の2)

・ 登録者:河川管理者

・ 登録基準:次に該当すると認める場合、登録を拒否しなければならない。

1.申請者が一定期間内に河川法に基づく罰金や許可取消しの経験があるとき。(申請者が法人又は団体であって、その役員が該当する場合も含む)

2.流水の占用について水利使用許可を受けた者の同意を得ていないとき。

3.そのほか、以下のとおり国土交通省令で定める場合に該当するとき。

・ ダム等からの放流水を利用した発電について、ダム設置者等の同意がない場合

・ ダム等からの放流水を利用した発電が新たに減水区間を発生させる場合

・ 従属発電に関して同法第24条又は第26条第1項の許可が必要な場合に、当該許可を受ける見込みがない場合

・ 虚偽の申請、申請に係る重要な情報が欠落している場合

・ 特例:認定があった場合には、上記行為についての登録があったものとみなす。

9-5-2.河川法の特例に係る手続について

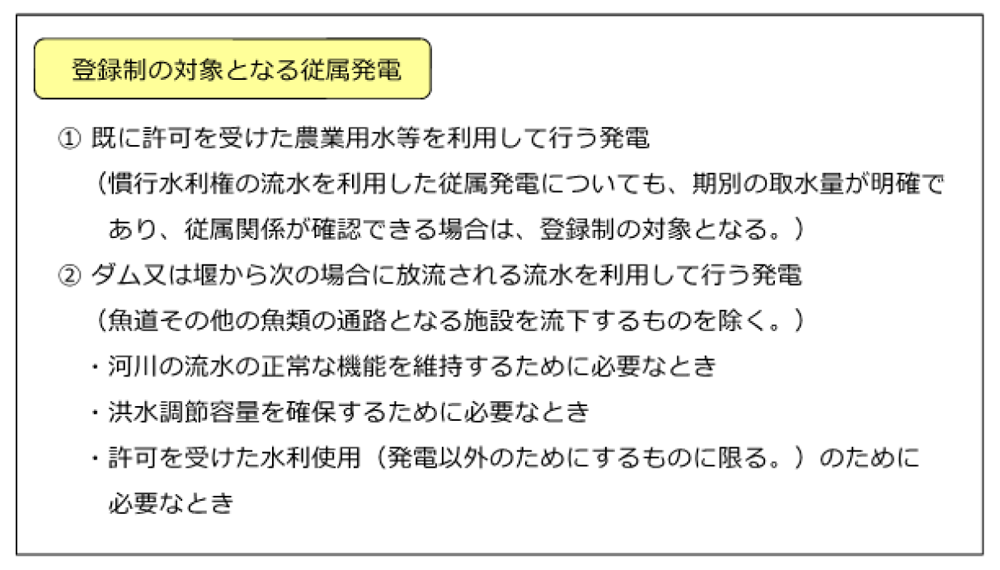

河川法では、同法第23条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する場合及びダム等放流水を利用する場合(図9-3参照)には、「流水の占用の登録」(河川法第23条の2)が必要となりますが、地球温暖化対策推進法では、計画策定市町村により地域脱炭素化促進事業計画の認定がされることで、この登録があったものとみなされる河川法の特例が設けられています。

ただし、河川区域内での工作物の新築等、「流水の占用の登録」(同法第23条の2)以外の許可を要する行為が伴う申請の場合、特例以外の当該許可を要する行為については、別途、事業者から河川管理者に対する許可申請が必要となります。

また河川法施行規則第39条において、当該登録を申請する場合には、関係する許可等の申請は同時に行わなければならないと規定されている趣旨を踏まえ、河川法の特例を活用する際に特例以外の許可が必要な場合は、事業者は地域脱炭素化促進事業計画を市町村に申請するタイミングで、関係する許可を河川管理者に申請する必要があります。

図9-3 登録制の対象となる従属発電(ワンストップ化特例の対象)

出典:国土交通省「小水力発電設置のための手引き」

<https://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/>

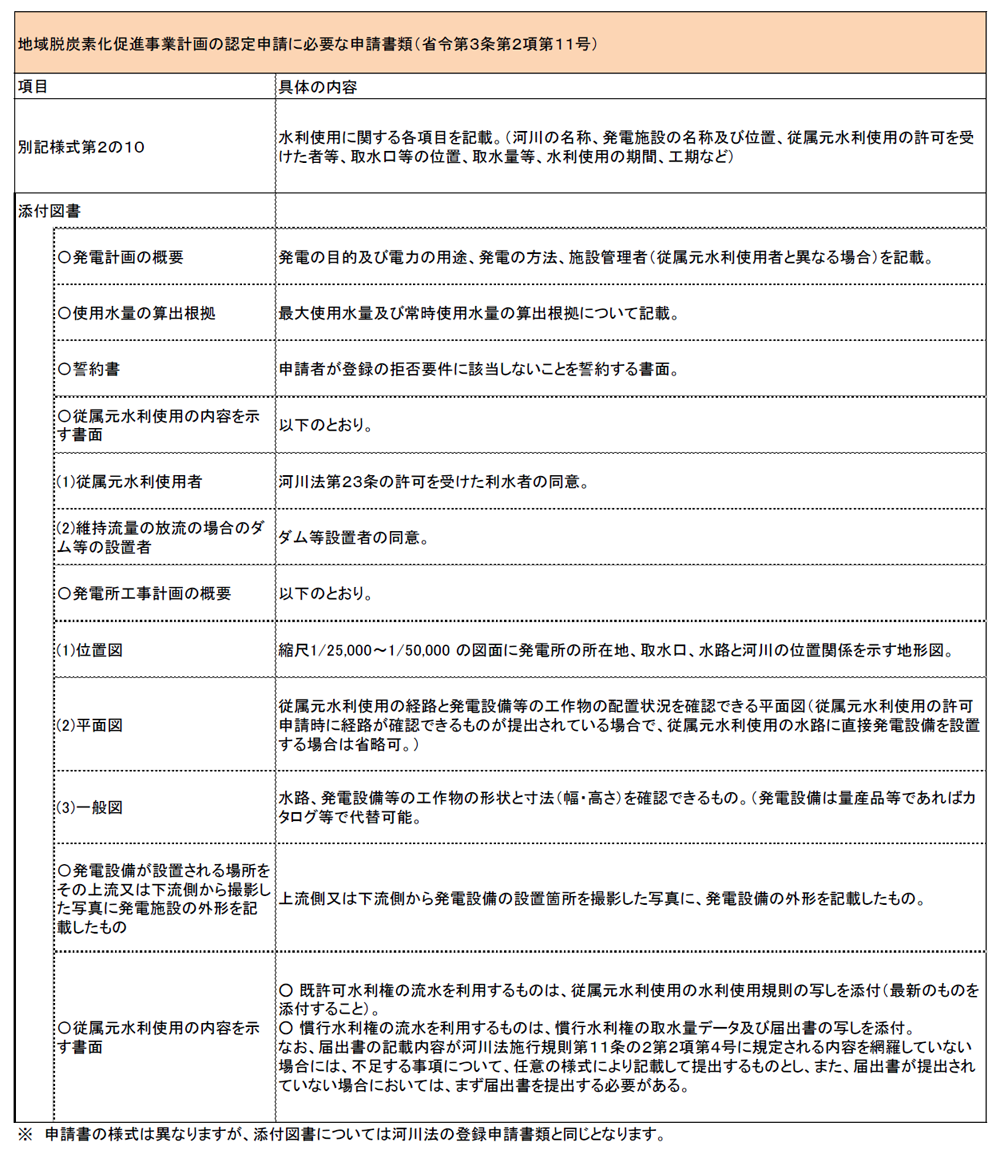

表9-13 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(河川法第23条の2の特例措置を受ける場合)

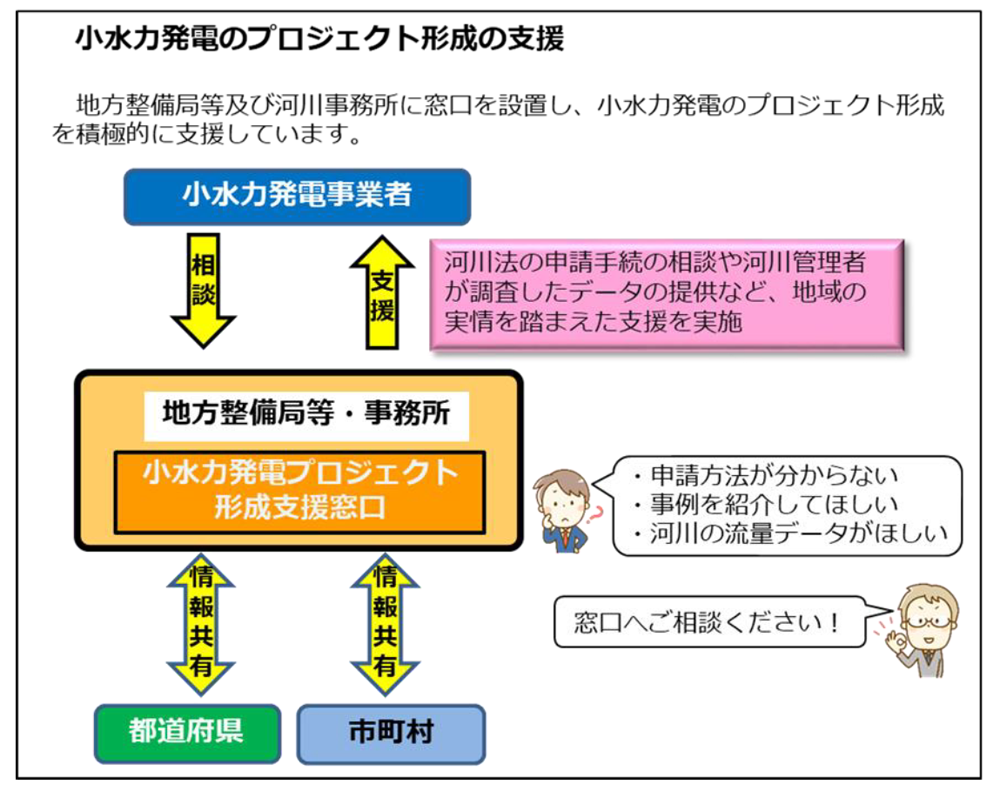

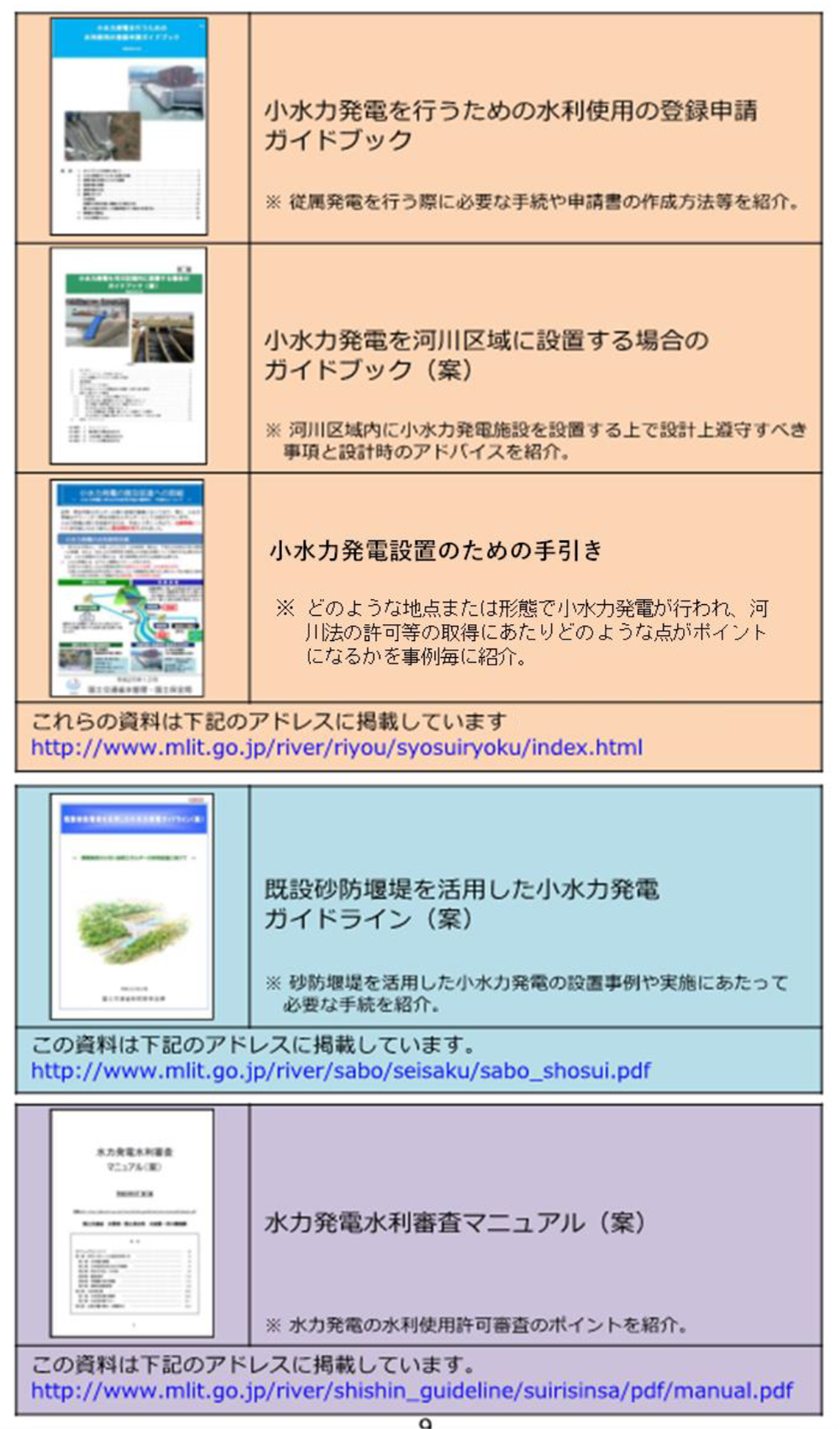

国土交通省では、「地方整備局等及び河川事務所」に窓口を設置し、小水力発電のプロジェクト形成支援を行っています。特例の対象となる登録申請を検討の際は、この相談窓口の活用と合わせ、以下で紹介する資料も参考にしてください。

(申請書類の作成に着手する前に、発電計画の概要を持って相談窓口に問い合わせすることをお勧めします。手続に手戻りが生じないように、申請に必要な書類の内容を確認いたします。相談窓口の連絡先は「小水力発電設置のための手引き」と国土交通省HPで紹介しています。)

○事前相談の際にあると便利な資料(相談の段階では、全てそろっている必要はありません)

・ 発電予定箇所を示す位置図

・ 発電所の設置方法が分かる図面

・ 現況写真

・ 従属元水利使用の水利使用規則の写し又は慣行水利権の届出書の写し

・ 発電所の工事の工期

図9-4 小水力発電のプロジェクト形成支援

出典:国土交通省「小水力発電設置のための手引き」

<https://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/>

図9-5 小水力発電を検討する際の参考となる資料

出典:国土交通省「小水力発電設置のための手引き」

<https://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/>

9-5-3.関連法令

関連する法令は下記のとおりです。

○地球温暖化対策推進法(抄)

(地域脱炭素化促進事業計画の認定)

第二十二条の二(略)

2・3(略)

4 計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一~六(略)

七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為 河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第二十三条の二の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。第八項において同じ。)

八・九(略)

5~7(略)

8 河川管理者は、第四項第七号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画の協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備に係る行為が、河川法第二十三条の四の規定により同法第二十三条の二の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

9~17(略)

(河川法の特例)

第二十二条の九 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備のため河川法第二十三条の二の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。

○河川法(昭和39年法律第167号)(抄)

(河川管理者)

第七条 この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。

(一級河川の管理)

第九条 一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。

2 国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

3 国土交通大臣は、指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 国土交通大臣は、指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による区間の指定について準用する。この場合において、第三項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事及び当該区間の存する指定都市の長」と読み替えるものとする。

7 第五項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

(二級河川の管理)

第十条 二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。

2 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指定について準用する。この場合において、同条第三項中「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは、「当該区間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と読み替えるものとする。

4 第二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

(流水の占用の登録)

第二十三条の二 前条の許可を受けた水利使用(流水の占用又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなければならない。

(この法律の規定を準用する河川)

第百条 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定(第十六条の四、第十六条の五、第六十五条の三及び第六十五条の四の規定を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十三条第二項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と、第十六条の四第一項中「都道府県知事又は指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、「都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「市町村長が統括する市町村」と、「勘案して、当該都道府県知事等」とあるのは「勘案して、当該市町村長」と、「都道府県知事等に」とあるのは「市町村長に」と、同条第二項、第十六条の五及び第六十五条の三第一項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と、第十六条の五第一項、第六十五条の三第一項、第二項及び第六項並びに第六十五条の四第一項及び第五項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、第六十五条の三第六項及び第六十五条の四第五項中「受ける都道府県」とあるのは「受ける市町村」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

○河川法施行令(昭和40年政令第14号)(抄)

(流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水)

第十四条の二 法第二十三条の二の政令で定める流水は、ダム又は堰(第二号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。

一 河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。

二 ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。

三 法第二十三条の許可を受けた水利使用(発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。

(登録の拒否)

第二十三条の四 河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

二 申請者が第七十五条第一項の規定により許可、登録又は承認の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

三 申請者が法人又は団体であつて、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

四 第二十三条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得ていないとき。

五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。

○河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)(抄)

(流水の占用の登録を拒否する場合)

第十一条の四 法第二十三条の四第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、次に掲げる者の同意を得ていない場合

イ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三条の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者

ロ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四条の二に規定する流水が放流されるダム又は堰を設置した者とが異なるときは、当該ダム又は堰を設置した者

二 令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、河川に新たに減水区間を生じさせる場合

三 申請に係る流水の占用に係る水利使用に関して必要な法第二十四条又は第二十六条第一項の許可を受ける見込みがない場合

四 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合

(許可等の同時申請)

第三十九条 法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の規定による許可又は法第二十三条の二の登録を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可又は登録を必要とするときは、これらの許可又は登録の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

9-6.廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する特例

9-6-1.廃掃法に関する特例の根拠

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定をする場合に、当該計画に記載された整備又は取組に係る行為が、廃掃法第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定を受ける行為(申請者が希望する場合に限る。)若しくは第15条の19第1項の届出をしなければならない行為に該当するときは、都道府県知事に協議し、同意を取得する必要があります(法第22条の2第4項第8号及び第9号)。

都道府県知事は、地域脱炭素化促進事業計画について協議があり、当該協議に係る整備又は取組に係る行為が、熱回収の機能を有する廃棄物処理施設の認定を受けることができる場合に該当するときは、計画策定市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定に同意するものとします(法第22条の2第5項第4号)。

なお、計画策定市町村が廃掃法第24条の2第1項の政令で定める市である場合には、都道府県知事への協議は要しません(法第22条の2第16項)。

● 対象手続①:熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設認定(廃掃法第9条の2の4第1項)、産業廃棄物処理施設認定(廃掃法第15条の3の3第1項)

・ 認定者:都道府県知事

・ 認定基準:次の各号のいずれにも適合していること。

1.当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

2.申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

・特例:認定があった場合には、上記行為についての認定があったものとみなす。

(注)廃掃法に関する認定制度の詳細は、環境省環境再生・資源循環局「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(平成23年2月)(令和4年3月一部改訂)」を参照してください。

<https://www.env.go.jp/recycle/misc/thermal/index.html>

● 対象手続②:指定区域内における土地形質変更届出(廃掃法第15条の19第1項)

・ 届出先:都道府県知事

・ 特例:認定地域脱炭素化促進事業者により認定地域脱炭素化促進事業計画に従って廃掃法第15条の17第1項で定める指定区域内において行われる地域脱炭素化促進施設の整備又はその整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組のため行う行為について、指定区域内における土地形質変更届出手続は適用されない。

9-6-2.廃掃法の特例に係る手続について

計画策定市町村が認定をしようとする地域脱炭素化促進事業計画で廃掃法第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定を受けることが必要な行為に該当する場合(申請者が認定を受けることを希望する場合に限る。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35 号。以下「廃掃法施行規則」という。)第5条の5の5第1項に掲げる事項を記載した申請書(別記様式第2の11又は第2の12)の提出に加え、同条第2項に掲げる書類及び図面を添付する必要があります。

なお、廃掃法第9条の2の4第1項及び第15条の3の3第1項の認定を併せて申請する場合、申請書はそれぞれ提出する必要がありますが、添付書類が同一の内容であるときは、その旨を備考欄に記載して、どちらかの添付を省略することができます。

表9-14 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(廃掃法第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の11又は12) |

(1)熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図 |

(2)熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類 |

(3)当該熱回収施設における過去1年間の熱回収の内容に関する廃掃法施行規則第5条の5の5第1項第4号イからハまでに掲げる事項を記載した書類 |

(4)熱回収施設について廃掃法第8条第1項又は同法第15条第1項の許可を受けていることを証する書類(バイオマス由来の廃棄物が許可対象の廃棄物として含まれているもののみ添付書類として認められる。) |

表9-15 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請に必要な書類

(廃掃法第15条の19第1項の特例措置を受ける場合)

提出書類 |

|---|

・ 申請書(別記様式第2の13) |

(1)土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書 |

(2)土地の形質の変更の施行に係る工事計画書 |

(3)土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面 |

(4)土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面 |

(5)埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面 |

(6)土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図 |

(7)土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面 |

(8)石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面 |

9-6-3.関連法令

関連する法令は下記のとおりです。

○地球温暖化対策推進法(抄)

(地域脱炭素化促進事業計画の認定)

第二十二条の二 1~3(略)

4 計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一~七(略)

八 熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)を行う行為(申請者が同法第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望する場合に限る。) 都道府県知事

九 指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の指定区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十五条の十九第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事

5 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。

一~三(略)

四 前項第八号に掲げる行為 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることができる場合に該当すること。(以下略)

16 計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項第四号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第七号まで」とする。(以下略)

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例)

第二十二条の十 認定地域脱炭素化促進事業者(第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の規定による申請又は第二十二条の四第一項の規定による協議において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望していた者に限る。)が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備に係る行為として熱回収を行う場合には、これらの規定による認定があったものとみなす。

2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って指定区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十九第一項の規定は、適用しない。

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抄)

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例)

第九条の二の四 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

一 当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

二 申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第一号及び第十九条の四第一項中「一般廃棄物の収集、運搬又は処分」とあるのは、「一般廃棄物の収集、運搬又は処分(第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分)」とする。

4 第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。

5 都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例)

第十五条の三の三 第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

一 当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

二 申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第十二項及び第十四条の四第十二項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第二号及び第十九条の五第一項中「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(第十五条の三の三第一項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分)」とする。

4 第十五条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。

5 都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

(指定区域の指定等)

第十五条の十七 都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。

2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

4 都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十五条の十九 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。

一 第十九条の十一第一項の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為

二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

三 指定区域が指定された際既に着手していた行為

四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4 都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(抄)

(土地の形質の変更の届出)

第十二条の三十五 法第十五条の十九第一項の規定による届出は、様式第三十五号による届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書

二 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書

三 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面

四 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面

五 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面

六 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

七 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面

八 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

第十二条の三十六 法第十五条の十九第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

二 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地

三 土地の形質の変更の内容

四 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)

五 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先

六 土地の形質の変更の完了予定日

(環境省令で定める行為)

第十二条の三十七 法第十五条の十九第一項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

一 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検

二 前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの

イ 盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により埋立地に設置された設備の機能に支障を生ずるものでないこと。

ロ 掘削又は工作物の設置により令第三条第三号ホ(令第六条第一項第三号及び第六条の五第一項第三号において例による場合を含む。第十二条の四十第四号において同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。

(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)

第十二条の三十八 法第十五条の十九第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号による届出書を提出して行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

二 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地

三 土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法

四 土地の形質の変更の内容

五 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)

六 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先

七 土地の形質の変更の着手日

八 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日

2 前項の届出書には、第十二条の三十五第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)

第十二条の三十九 前条の規定は、法第十五条の十九第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項第八号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。

(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)

第十二条の四十 法第十五条の十九第四項の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。

一 廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。

二 埋立地から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。

三 土地の形質の変更により埋立地の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。

四 令第三条第三号ホの規定による土砂の覆いの機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために土砂の覆いに代替する措置を講ずるものであること。

五 土地の形質の変更により埋立地に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。

六 土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴つて生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。

七 前号の規定による水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。

八 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にあることが法第十五条の十八第一項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物の飛散による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。

九 水銀処理物又は廃水銀等処理物が地下にあることが法第十五条の十八第一項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物に含まれる水銀の溶出による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。

9-7.環境影響評価法に関する特例

9-7-1.環境影響評価法に関する特例について

促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして促進区域設定に係る環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮するものとして都道府県基準を定めた場合にあっては、都道府県基準に基づき定める必要があります。

都道府県基準が定められている場合において、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして促進区域設定に係る環境省令で定める基準等に従い、かつ、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して都道府県基準に基づき定められた促進区域において、認定された地域脱炭素化促進事業計画に従って、地域脱炭素化促進施設の整備が行われる場合は、

・事業者による個別の事業計画立案に先立ち、市町村において環境の保全に適正に配慮した区域設定がなされ、かつ、

・当該区域内において、市町村が定めた地域の環境の保全のための取組を満たす形で事業者が事業計画を立案し市町村により認定を受けることにより、

重大な環境影響の回避が確保され、更には環境の保全へのより適正な配慮が図られます。

環境影響評価法においては、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業を第一種事業として定め、事業計画の早期立案段階において計画段階配慮事項について検討する手続(配慮書手続)を義務付けています。

配慮書手続においては、事業が実施されるべき区域など(事業を実施する区域の位置、事業の規模又は発電設備等の構造若しくは配置)を決定する際に、事業の実施が想定される区域における事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(計画段階配慮事項)についての検討を行うことを義務付けており、これにより重大な環境影響の回避を図っています。

都道府県基準が定められている場合には、促進区域において認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う事業については、

・配慮書手続の段階で検討すべき事項である事業計画立案の早期段階における事業の位置・規模等の検討段階の環境保全のために配慮すべき事項(計画段階配慮事項)について、市町村による検討が行われていること、

・検討の結果を踏まえて、事業者において環境の保全上の支障のおそれがない場所等での事業計画が立案されていること、

・地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定められた基準も満たされていることから、

事業の実施に係る環境の保全へのより適正な配慮の確保が図られることとなります。

このため、都道府県基準が定められている場合においては、促進区域における認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う事業については、配慮書手続の趣旨である事業の位置・規模等の検討段階における環境配慮の検討を義務付けることにより、事業計画の立案の早期段階における重大な環境影響の回避を図ることが地球温暖化対策推進法の制度上担保されていることに加え、環境の保全へのより適正な配慮が図られることが期待されることから、配慮書手続を省略する旨の特例が措置されています。

なお、都道府県基準は再エネ種ごとのポテンシャルに応じて再エネ種ごとに定めることとされているところ、本特例は、都道府県基準において定められている再エネ種についての認定地域脱炭素化促進事業計画に対してのみ、適用されます(都道府県基準が定められていない再エネ種についての認定地域脱炭素化促進事業計画は、本特例の対象となりません。)。

・特例:認定事業計画に従って認定事業者により促進区域(促進区域設定に係る環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県基準に基づき定められた区域に限る。)において行われる地域脱炭素化促進施設の整備について、配慮書手続が適用されない。

9-7-2.環境影響評価法特例とその他のワンストップ化の特例との関係について

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画が認定要件を満たす場合には、その認定をするものとされています。地域脱炭素化促進事業に係る環境保全の観点からは、計画策定市町村が地方公共団体実行計画において「地域の環境の保全のための取組」として定めた事項を満たすことが認定要件となります。計画策定市町村は、認定に当たっては、地域脱炭素化促進事業計画が「地域の環境の保全のための取組」を満たすものであるかどうかを適切に確認することが必要です。例えば、「地域の環境の保全のための取組」として再エネ事業の実施に係る条件を定めている場合には、当該条件を満たす計画となっていることを確認することが必要です。

また、計画策定市町村は環境影響評価法の対象となる再エネ事業を含む地域脱炭素化促進事業計画の申請があった場合において、当該再エネ事業が未だ配慮書手続を行っていないときは、当該計画を認定すれば、配慮書手続の特例が適用されます。このような認定地域脱炭素化促進事業計画に含まれる再エネ事業については、認定の後、環境影響評価法に基づく環境影響評価方法書以降の手続を進めていく過程において、環境影響評価の結果等を踏まえ、より詳細に事業計画が検討され、当初の事業計画がより具体化されたり、事業計画が変更されることが想定されます。このため、計画策定市町村はこのような再エネ事業の早期の計画立案段階における地域脱炭素化促進事業計画の認定に当たっては、あらかじめ認定条件として、環境影響評価法及び電気事業法に基づく手続において電気事業法第46条の17第2項に基づき環境影響評価書に係る確定通知を受けた後に、あらためて地域脱炭素化促進事業計画の変更申請をすること(ワンストップ化の特例は当該変更申請の際に申請すること)を留保した上で、認定をすることが必要となります(この場合、ワンストップ化の特例は当該変更申請について認定がされた場合に適用されることとなり、当初の再エネ事業の早期の計画立案段階における認定においてワンストップ化の特例は適用されません。)。

9-7-3.環境影響評価法特例に係る留意点について

配慮書手続が適用されない特例の対象となる地域脱炭素化促進事業では、環境影響評価法に基づく手続は方法書手続から開始されることとなります。このような場合、計画策定市町村は、この特例が適用される事業計画を認定しようとする時には、地方環境事務所、都道府県及び経済産業省にその旨連絡してください。また、環境影響評価法の手続に関わる者にこのことが伝わるよう、当該事業が配慮書手続の適用を受けない特例の対象である旨を方法書に記載することを事業者に促すことが望ましいです。

9-7-4.関連法令

関連する法令は下記のとおりです。

○地球温暖化対策推進法(抄)

(環境影響評価法の特例)

第二十二条の十一 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(第二十一条第六項に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。