- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)

4.地方公共団体実行計画の策定に係る地方公共団体実行計画協議会

本章では、地方公共団体実行計画協議会の概要と、都道府県や市町村が地方公共団体実行計画を策定する際に活用する、地方公共団体実行計画協議会の運営や構成等について解説します。

4-1.地方公共団体実行計画協議会の概要

地球温暖化対策推進法において、都道府県及び市町村は、単独又は共同して地方公共団体実行計画協議会を設置することができるとされています。

都道府県及び市町村が地方公共団体実行計画を定めようとする場合、協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、当該協議会における協議をしなければなりません。また、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、協議会が組織されているときは当該協議会における協議を経て、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、計画策定市町村の認定を申請することとされています。協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければなりません。都道府県及び市町村における協議会の設置は義務ではありませんが、地方公共団体実行計画の策定や地域脱炭素化促進事業に係る合意形成など、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させ、円滑な地域合意を図る観点から、有識者や地域の関係者等から構成される協議会を積極的に活用することが望まれます。

なお、協議会以外の合意形成の手法については、3-2-2.を参照してください。

表4-1 地域脱炭素化促進事業制度における地方公共団体実行計画協議会の役割

| 運営主体 | 協議会の役割・主な協議内容 | |

|---|---|---|

| 都道府県 | ・地方公共団体実行計画の策定に関する事項 ・都道府県基準の策定に関する事項 ・その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 |

|

| 市町村 | ・地方公共団体実行計画の策定に関する事項 ・地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 ・その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 |

|

| 計画策定市町村 | ・地方公共団体実行計画において地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めた場合であって、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者から地域脱炭素化促進事業計画に係る協議の申し入れがあった場合、当該地域脱炭素化促進事業計画に関する事項 ※本協議会の解説は、第6章を参照してください。 |

|

○地球温暖化対策推進法(抄)

(地方公共団体実行計画協議会)

第二十二条 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「地方公共団体実行計画協議会」という。)を組織することができる。

2 地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村

二 関係行政機関、関係地方公共団体、第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者その他の事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者

三 学識経験者その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者

3 主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

4 地方公共団体実行計画協議会において協議が調った事項については、地方公共団体実行計画協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画協議会の運営に関し必要な事項は、地方公共団体実行計画協議会が定める。

4-2.地方公共団体実行計画の策定に係る協議会の構成員等

地球温暖化対策推進法第22条第2項において、協議会は以下の構成員によって構成されることと示されています。

① 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村

② 関係行政機関

③ 関係地方公共団体

④ 第37条第1項に規定する地球温暖化防止活動推進員

⑤ 第38条第1項に規定する地球温暖化防止活動推進センター

⑥ 地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者その他の事業者

⑦ 住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者

⑧ 学識経験者その他の都道府県及び市町村が必要と認める者

都道府県や市町村は、協議会で協議する事項を踏まえつつ、3-2-2.で抽出した関係者、関係機関を参考に協議会の構成員を検討します。なお、都道府県基準や地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を協議する場合、再エネ種や促進区域の類型によって検討すべき内容や関係者が異なることが考えられるため、適宜協議会の構成員を変化させることも考えられます。また、地域脱炭素化促進事業は、円滑な合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域と共生する再エネの導入を拡大することを目的としていることから、協議会には多様な立場の関係者が構成員として参画することが望ましいです。

4-2-1.都道府県

都道府県の協議会において都道府県基準の協議を行う場合、表4-2に示すとおり、担当部局だけでなく、関連する許可等に関係がある部局を含めることで、検討の早期の段階からワンストップ化の特例措置に対する理解増進を図ることが考えられます。また、域内の関係市町村や隣接する都道府県など、関係地方公共団体の参画を必要に応じ求めることが重要です。

表4-2 協議会の役割及び構成員(例)(都道府県)

協議会の役割 |

構成員(例) |

|---|---|

都道府県基準の協議 |

都道府県内の関係部局(許可権者等を含む※) |

※特例に関する許可権者等は、都道府県知事(温泉法、森林法、農地法、廃掃法、自然公園法の国定公園)、河川管理者(河川法)、環境大臣(自然公園法の国立公園)

都道府県基準について協議する際には、地球温暖化対策推進法施行規則第5条の4第1項各号の規定を踏まえて議論することが重要です。例えば、都道府県の中期的な目標設定に当たっては、電源や系統に関する公開・開示情報も活用しつつ、系統の状況も踏まえた最適な導入エリアや導入モデルを併せて検討することが期待されており、当該目標を踏まえた議論を行うことで、管下の市町村の中期的な目標設定や促進区域設定、また地域脱炭素化促進事業の案件形成の効率的かつ効果的な実施にもつながると考えられます。

このほか、都道府県基準を定める際に、都道府県境付近の取扱いについて隣接都道府県に確認することが望ましいです。

4-2-2.市町村

市町村の協議会において地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を協議する場合、地域の脱炭素化のための取組、地域の環境の保全のための取組、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組などもあわせて協議するために、表4-3に示すとおり、地域住民や環境保全団体、地域の産業団体等を構成員とすることが望ましいです。

また、促進区域の設定に当たって、3-4.で示したような観点から考慮すべき区域を検討の対象とする場合には、地域脱炭素化促進事業計画の認定における協議等において円滑な調整が可能となるよう、関係行政機関(例えば、地方環境事務所、地方経済産業局、地方整備局、地方農政局、森林管理局、防衛省等)等にも参加を求めることが望ましいです。

また、都道府県や近隣市町村など、関係地方公共団体の参画を必要に応じ求めることが重要です。とりわけ複数の市町村の行政区域をまたいだ促進区域の設定を行う必要がある場合には、近隣市町村と共同で協議会を設置、運営するとともに、都道府県の担当部局にも参加を求めることが重要です。

なお、促進区域等の設定時に個別の事業が想定される場合、事業に関する情報を踏まえて促進区域等の検討を行うべきですが、促進区域等の設定において事業者は一定の距離感が求められることから、事業者はオブザーバー等の立場から情報提供を行う役割として協議会に参加することが必要です。

表4-3 協議会の役割及び構成員(例)(市町村)

協議会の役割 |

構成員(例) |

|---|---|

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の協議 |

市町村内の関係部局(許可権者等を含む※) |

※特例に関する許可権者等は、都道府県知事(温泉法、森林法、農地法、廃掃法、自然公園法の国定公園)、河川管理者(河川法)、環境大臣(自然公園法の国立公園)

協議会においては、促進区域の検討のみならず、地域脱炭素化促進事業の目標や地域の脱炭素化のための取組、地域の環境の保全のための取組、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組など、地球温暖化対策推進法第21条第5項各号に定める事項についても協議し、合意形成を図ることが望ましいです。各協議事項を検討する際に留意すべき事項については、第3章を御確認ください。

4-3.地方公共団体実行計画の策定に係る協議会の運用方法

4-3-1.運営主体

協議会は、基本的には都道府県又は市町村において組織・運営することになります。ただし、協議会の運営は、各地方公共団体において負担となることも考えられます。協議会の実施に当たり、環境審議会等の既存の協議の枠組みの活用が効率的である場合には、既存の枠組みを利用して協議会を運営することも可能です。その際、当該枠組みが、地球温暖化対策推進法に基づく協議会である旨整理し、対外的に説明できるようにしておくことが重要です。

また、都道府県及び市町村が共同で協議会を設置することも可能です。都道府県や広域連携を活用した共同での組織・運営によって、協議会運営に係る負担を低減することが考えられます。

なお、再エネの種別ごとに環境保全の観点、社会的配慮の観点から共通の懸念事項、異なる懸念事項が考えられ、関係者が大きく異なることなどが想定されるため、協議会を親委員会として位置付け、その下に再エネ種別ごとに分科会を設けることで、個別の再エネに係る専門的な議論を分科会で実施し、当該再エネに係る促進区域の設定を分科会で実施するとともに、その結果を親委員会に報告し、親委員会において全体の地方公共団体実行計画を定めるといった運用も考えられます。

4-3-2.協議会運営の方針

(1)協議会の公開の原則

協議会の運営に当たっては、地域住民やその他利害関係者に対して、協議プロセスや議論の透明性・公平性を確保することが重要です。このため、協議会は公開での開催、若しくは会議後に議事録を公開するとともに、その資料についても、基本的に公開するべきです。

ただし、個別事業者若しくは個人の秘密に属する情報を取り扱う場合、希少な野生動植物の情報を取り扱う場合など、秘匿することが必要な情報については、一部非公開とするなど、慎重に取り扱う必要があります。

(2)協議会が定めること(例示)

協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定めることになっています。

協議会が定める事項としては、協議会の目的、会の構成員、役員、任期、事務局などを設定することが考えられます。当該協議会で協議する範囲を検討した上で、開催要領等を定めることが重要です。

(3)協議会のタイミング

協議会を開催するタイミングについては、地方公共団体実行計画策定時の開催と、フォローアップのための定期的開催が想定されます。

なお、開催の時期は事前に公表し、地域住民その他の利害関係者に周知することが考えられます。

【コラム】地熱発電における協議会について |

||||||||

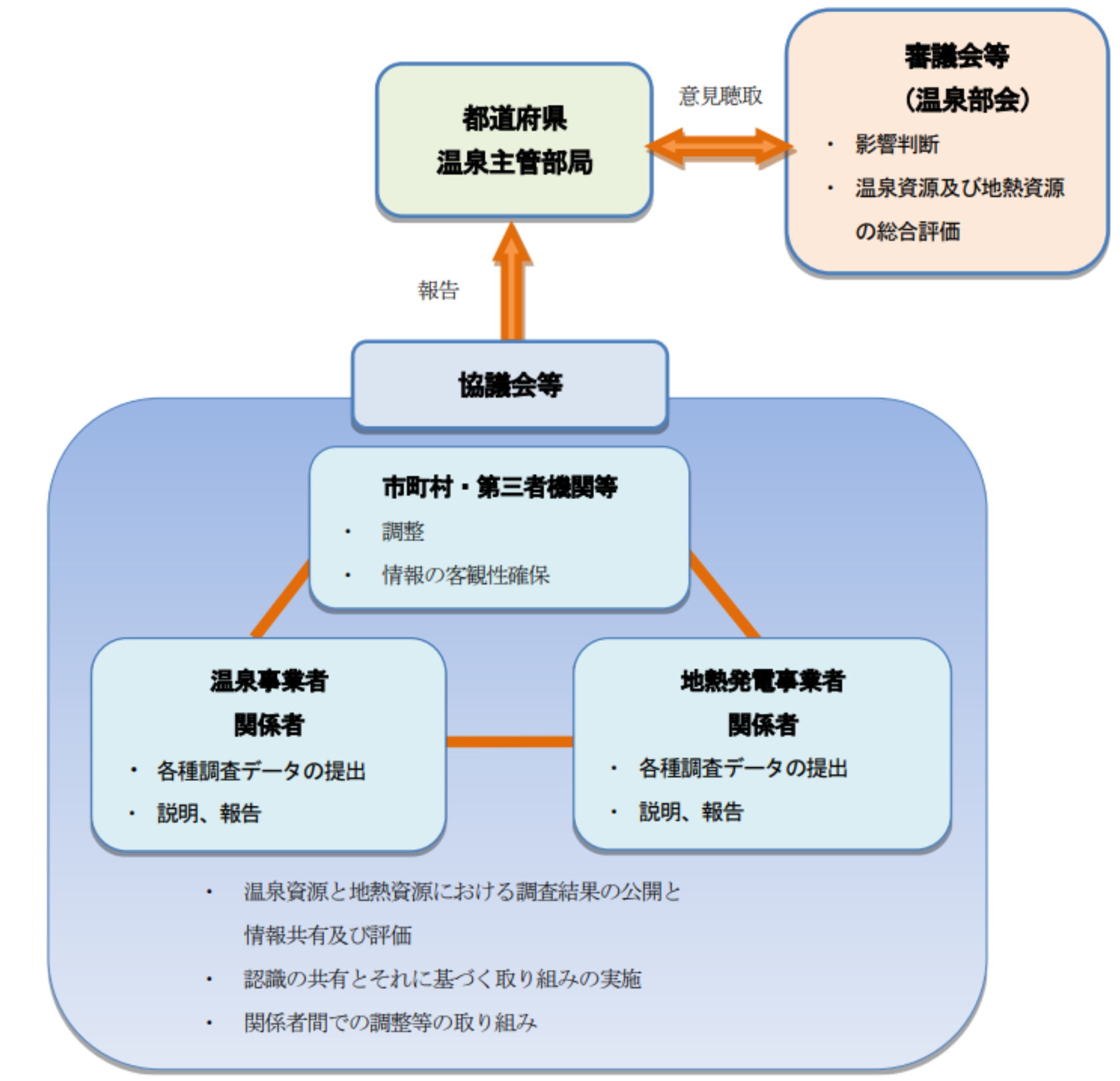

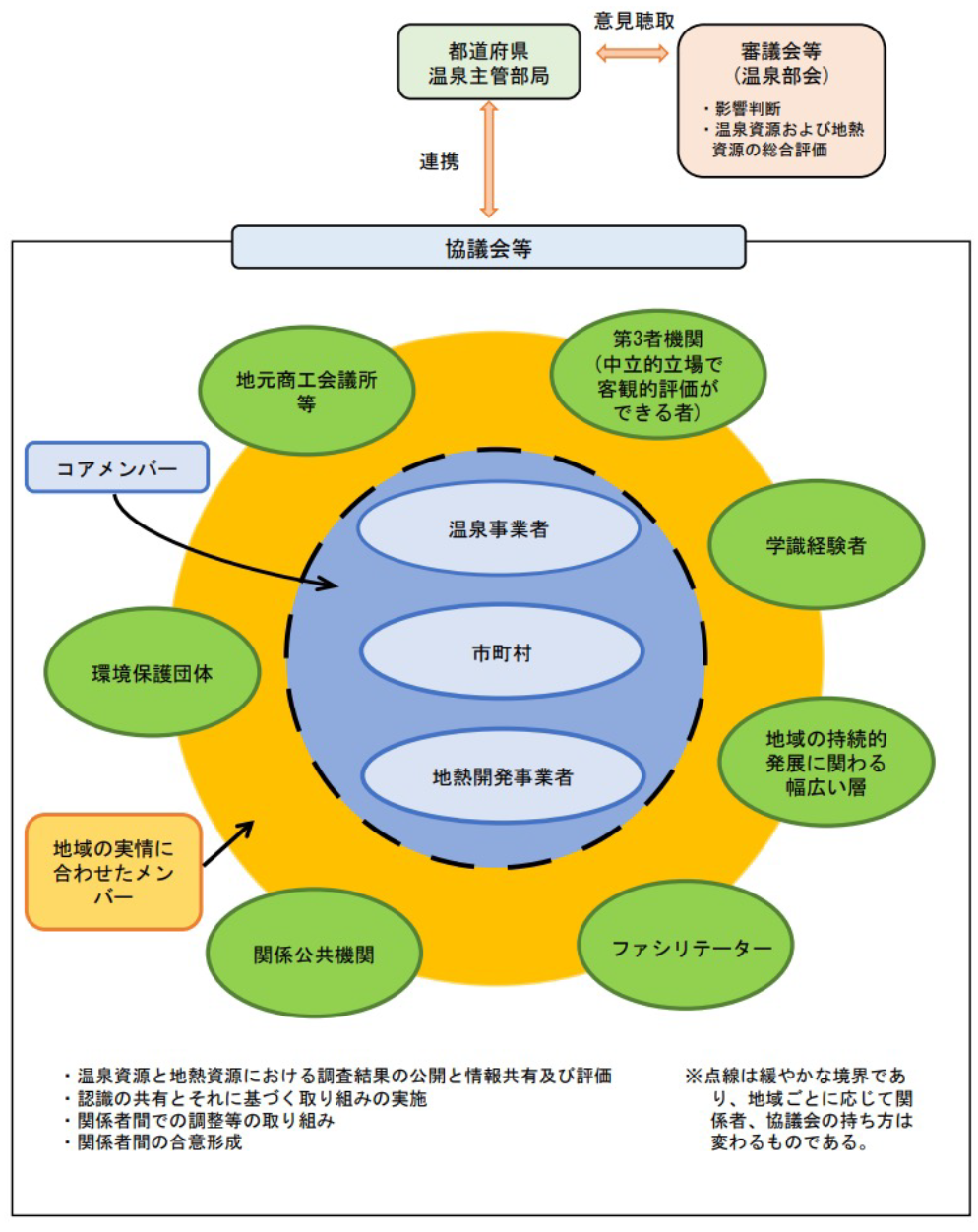

地熱開発と温泉事業が共存・共栄するためには、各種調査やモニタリングの結果などもふまえた関係者間の合意形成が必要不可欠であることから、前述の「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」においては、地熱発電事業者や温泉事業者に加え、地方公共団体などの第三者を加えた場(協議会等)の設置を推奨し、協議会等において地熱開発に伴う温泉や噴気への影響に関する検証結果、地熱発電の現状報告と将来計画等の説明・報告等を通じて、事業検討のなるべく早い段階から関係者間の合意形成を図っていくことの重要性やその具体的な進め方等を記載しています(表4-4)。

表4-4 地熱発電における協議会について

合意形成の仕組みは、調査・開発の段階や地元状況に応じて適切な形をとることが必要です。参考として、協議会体制の構築例を示します(図4-1,図4-2)。状況によっては、関係者への個別説明や住民説明会等の開催なども考えられますが、いずれの方法であっても、連絡・相談を密にすることが肝要です。協議会等の合意形成の仕組みは、地熱資源開発の過程のなるべく早い段階から設置することが望ましく、これには地元都道府県・市町村の果たす役割が大きいと考えられます。

図4-1 協議会体制の構築例① 出典:環境省自然環境局「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)(改訂)(令和5年3月)」 <https://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/guideline202303.pdf>

図4-2 協議会体制の構築例② 出典:環境省自然環境局「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)(改訂)(令和5年3月)」 <https://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/guideline202303.pdf> |