- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)

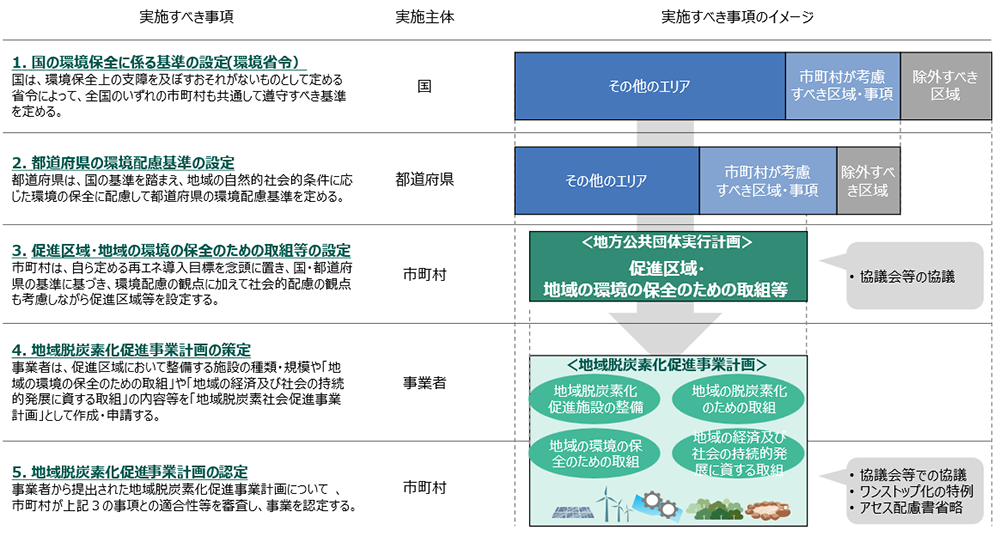

3.市町村における地方公共団体実行計画(地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項等)

本章では、市町村が策定する地方公共団体実行計画における地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項について、策定する内容や、定め方等について解説します。

3-1.地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の全体像

市町村は、地方公共団体実行計画において、地域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項を定める場合、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるよう努めることとされています。

<地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項>

①地域脱炭素化促進事業の目標(第21条第5項第1号)

地方公共団体実行計画における再エネ目標等を達成すべく、地域脱炭素化促進事業を計画的に推進するために設定する目標を定めます。

②地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(促進区域)(第21条第5項第2号)

地域脱炭素化促進事業を推進するため、促進区域設定に係る環境省令に従い、都道府県基準に基づいて、市町村が促進区域を定めます。本区域内での事業が特例等の対象となります。

③促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模(第21条第5項第3号)

再エネポテンシャルや、地域の自然的社会的条件等に応じて設定する、再エネを利用した地域の脱炭素化のための施設の種類及び規模。再エネの種別ごとに設定することが望ましいです。

④地域の脱炭素化のための取組(第21条第5項第4号)

地域の自然的社会的条件に応じて、地域脱炭素化施設の整備を通じて得られたエネルギーや利益等を活用し、地域の脱炭素化に貢献する取組の方針を定めます。本方針に基づき、事業者が地域脱炭素化促進事業計画の策定を行います。

⑤地域の環境保全のための取組(第21条第5項第5号イ)

促進区域の設定に当たって、促進区域から除外する程度ではないが、事業の実施に当たって環境保全上の支障を及ぼすおそれがないようにするために必要な措置がある場合や地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な措置がある場合に、地域脱炭素化促進事業に求める環境の保全のための措置の方針を定めます。また、事業の実施に当たり、地域の環境の改善や新たな環境価値の創出といった観点での取組を位置付けることも考えられます。本方針に基づき、事業者が地域脱炭素化促進事業計画の策定を行います。

⑥地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組(第21条第5項第5号ロ)

地域全体の将来像を踏まえ、脱炭素社会の実現に加え、SDGs(持続可能な開発目標)の達成や第5次環境基本計画に位置付けられた「地域循環共生圏」の構築といったことも念頭に置いて検討し、地域の活性化や災害時のエネルギー確保など地域課題の解決に貢献する取組の方針を定めます。本方針に基づき、事業者が地域脱炭素化促進事業計画の策定を行います。

3-2.地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の定め方

市町村が地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるに当たっては、再エネポテンシャルや環境保全の観点・社会的配慮の観点から既存情報を収集・把握して促進区域となり得る区域を幅広く検討し、地域の住民を含む関係者・関係機関の洗い出しを行い、合意形成を図ることとなります。

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の設定から地域脱炭素化促進事業計画の認定までの流れは、以下の図3-1のとおりです。本節においては、図3-1のうち地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項について、具体的に解説していきます。

図3-1 促進区域の設定から地域脱炭素化促進事業計画の認定までの作業フロー

地域脱炭素化促進事業に関する制度の目的は、再エネ事業について、適正に環境に配慮し、地域に貢献するものとし、地域と共生することで、円滑な合意形成を図りながら、地域への導入を促進することです。その際、再エネは地域資源であり、その活用は、地域を豊かにし得るものとの認識が重要となります。

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の設定は、再エネの導入拡大に向け、環境に配慮し、地域における円滑な合意形成を促すポジティブゾーニングの仕組みであり、地域における合意形成を図りながら市町村が促進区域等を設定することにより、地域のオーナーシップの下、事業の候補地や調整が必要な課題の見える化がなされ、再エネ事業の予見可能性を高めるものです。

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の検討に当たっては、地域の再エネポテンシャルを把握し、中長期の再エネ利用促進に係る目標を立て、土地利用やインフラの在り方も含め、長期的に望ましい地域の絵姿を検討すること、すなわち、まちづくりの一環として取り組むことが重要です。また、エネルギーの供給側だけでなく需要側とセットで検討することが重要であるほか、地域脱炭素化促進施設の種類ごとの特性や設置形態(建造物に設置・附属されるか、土地に設置されるか等)や事業特性を踏まえて環境に影響を及ぼす懸念がより少ないと見込まれる場所から優先的に設定することが必要です。加えて、自らの中期・長期の温室効果ガス削減目標の設定・改定や、国・都道府県の計画との関係性等を踏まえ、適時適切に見直すことが重要です。

したがって、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の検討に当たっては、可能な限り広域でのゾーニングを行うことが最も理想的な考え方となります。他方、短・中期的な再エネ導入促進の観点からは、「公有地・公共施設」や「地区・街区単位」での検討から段階的に取り組むことも考えられます。また、段階的な取組という観点からは、個別事業が前提となる「事業提案型」もあり得ます。加えて、促進区域を設定する場合には、市町村内の再エネのポテンシャルを最大限活用する観点から、例えば、太陽光発電については公共施設や公共遊休地、住宅・建築物の屋根、営農が見込まれない荒廃農地、廃棄物最終処分場跡地、ため池、その他低未利用地を含め、区域内で再エネの導入を促進し得る場所について幅広く検討し、積極的に位置付けるべきです。

促進区域の設定に当たっては、市町村は、国や都道府県が設定する環境配慮の基準に従って、地域の自然的社会的条件に応じて環境保全の適正な配慮が確保されるよう所要の検討を行うことが必要です。加えて、環境保全以外の観点からの社会的配慮・社会的条件(例:既存の土地利用や先行利用者の状況、各種法令による規制、電力系統など)についても既存情報や関係行政機関からの情報を踏まえ適切に把握し、考慮することが求められます。例えば、土砂災害等の災害リスクを踏まえ、促進区域の設定に当たっては、関係法令等も考慮し、自然災害等に起因した土砂等の流出のリスクの高い箇所を回避するなどの留意が必要です。従って、適正に環境に配慮し、社会的配慮・社会的条件も踏まえた上で、適切な促進区域を設定するためには、協議会等も活用しつつ、地域の実情を的確に把握し関係者で共有した上で、丁寧に合意形成を図りながら促進区域を抽出していくことが求められます。

また、促進区域の設定に当たっては、促進区域内における地域脱炭素化促進事業計画の認定の要件として地域の環境の保全のための取組や地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組として事業者にどのような取組を求めるかについても併せて検討し、地域脱炭素化促進事業が実施される場合において、地域のメリットの増大及びデメリットの軽減を図った上で、総合的に判断して地域に貢献する事業となるよう所要の措置を講じることが求められます。

地域の環境の保全のための取組の検討は、促進区域の設定と並行して行うことが重要です。市町村において促進区域を設定するに当たって、促進区域設定時点の情報に基づけば促進区域から除外すべき程度の環境保全上の支障のおそれまでは確認されないものの、促進区域の設定の後、事業の実施に当たっては、一定の支障のおそれが判明し得ることが懸念される場合においては、地域脱炭素化促進事業に求める地域の環境の保全のための取組として適切な措置を市町村が位置付けることにより、事業の実施に際して事業者において適切な所要の措置が講じられることを担保し、これにより環境保全上の支障のおそれが生じないよう措置することが必要です。地域の環境の保全のための取組として規定すべき適切な措置としては、必要な調査の実施や、調査結果を踏まえた事業計画の詳細の決定(地域脱炭素化促進施設等の位置、規模、配置、構造等の検討、環境保全措置、事後調査による対応、順応的管理による対応等)等が考えられます。

3-2-1.地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の検討手順

(1)地域脱炭素化促進事業の目標の検討

市町村は、地方公共団体実行計画に定める区域全体の温室効果ガス削減目標や再エネの導入目標等を踏まえ、それらの目標の達成に資するよう地域脱炭素化促進事業の目標を検討します。

(2)促進区域となり得る区域(候補地)の検討

市町村は、環境保全や再エネポテンシャルに関する既存情報の収集・把握を行い、促進区域となり得る区域(候補地)について検討します。

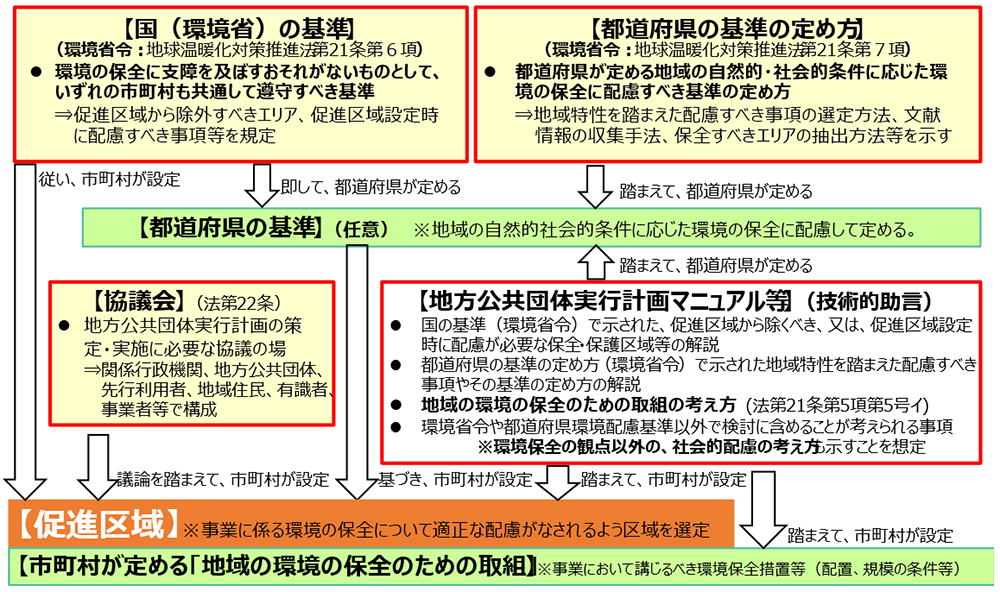

1)環境保全に関する既存情報の収集・把握

市町村が促進区域を設定するに当たっては、促進区域設定に係る環境省令に従い、さらに、都道府県基準に基づいて設定する必要があります。促進区域の設定に当たって市町村が考慮すべき環境保全に係る基準の体系は、図3-2のとおりです。

図3-2 促進区域の設定に当たって市町村が考慮すべき環境配慮の体系

市町村は、促進区域設定に係る環境省令や都道府県基準で定めている、促進区域に含めないこととする区域について確認します。該当する区域は、促進区域として設定することができません。

次に、促進区域設定に係る環境省令で定めている、一律に促進区域に含めないこととするとまではいえないものの環境の保全に支障を及ぼすおそれがないよう措置する観点から考慮が必要な区域・事項を確認します。促進区域を設定する際には、まずはこれらに該当する区域や事項がない土地から優先的に促進区域とすることを検討します。該当する区域や事項について考慮した結果の反映方法としては、①当該促進区域を設定しようとする場所においては環境保全上の支障を及ぼすおそれがないため促進区域に設定すること、②地域脱炭素化促進事業に求める地域の環境の保全のための取組として当該支障を回避するための適切な措置を位置付けた上で促進区域に設定すること、③当該促進区域を設定しようとする場所においては環境保全上の支障を回避することが困難なため促進区域に設定しないこと、が考えられます。同様に、都道府県基準で定めている環境配慮事項についても、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のための適正な配慮の観点から考慮が必要な区域・事項を確認します。

2)再エネポテンシャルや需要地に関する情報の収集・把握

促進区域として設定することが可能なエリアにおいて、再エネポテンシャルに関する情報の収集・把握を行います。この際、再エネの種別ごとにポテンシャルを把握することが重要です。情報収集においては、環境省の提供するREPOS等を活用することが考えられます。

なお、促進区域等の地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項は、地域の将来像を描き、まちづくりの一環として考えることが重要であることから、2030年といった中期的な目標のみならず、2050年といった長期的な目標も踏まえ、リードタイムが長く発電の開始まで時間がかかる再エネ種についての情報も収集・把握し、検討することが重要です。

再エネについては、地方公共団体実行計画において、都道府県及び指定都市等においては施策の実施に関する目標を定めること、市町村は施策の実施に関する目標を定めるよう努めることとされています。目標設定における再エネポテンシャルの把握については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)」にも解説がありますので、参照してください。

また、再エネのポテンシャルがある場所はエネルギーの供給側となりますが、需要側についても把握することが重要です。基本的にはエネルギーの供給場所と需要場所は近い方が望ましいですが、地域内の再エネポテンシャルが需要量より多い場合は、他の地域へ供給することも可能となります。この場合、再エネポテンシャルが少ない地域と連携して、地方公共団体実行計画や促進区域等を設定することが考えられます。

【コラム】地熱発電に係る再エネポテンシャルの把握について |

地熱資源の開発には地下資源特有の難しさ(特に地下深部の情報の取得)があるため、そのポテンシャルは不確実性が高く、実際に資源調査をしなければ把握できません。地熱発電を対象とした促進区域等の設定については、空中物理探査、地表調査等の広域で実施される資源調査結果等を踏まえて検討をする必要があります。 |

(3)促進区域となり得るエリアにおける配慮すべき事項の確認

促進区域となり得るエリアについて、環境保全の観点から考慮すべき事項について、既存情報の収集・把握を通じて確認します。まず、(2)で確認した考慮が必要な区域・事項が含まれているかどうかを確認します。確認に当たっては、EADASや行政機関(地方環境事務所等や都道府県の担当部署)等から既存情報を収集することが考えられます。

あわせて、環境保全以外の観点からの社会的配慮(例:既存の土地利用や先行利用者の状況、各種法令による規制、電力系統など)としてどのようなものがあるかについても、EADASや関係者から既存情報を収集し、把握します。

例えば、農林地や漁港を促進区域に含めようとする場合には、農山漁村再エネ法に基づく再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域(以下「設備整備区域」という。)の設定の考え方に準じて検討します。

また、電力系統については、電源や系統に関する公開・開示情報を確認します。その際、接続の制限がある場合でも、ノンファーム型接続も拡大しており、系統制約がある区域を促進区域として設定することを一つの契機としてプッシュ型の系統整備が促されることも期待されるため、当該制約を理由に促進区域から外す必要はありません。

さらに、地方公共団体の条例により再エネ導入が規制されているエリアがあるかどうかを確認します。該当する場合には、関係する地方公共団体や庁内関係部局に対し、関係性を確認します。

(4)促進区域・地域の環境の保全のための取組等の検討

上記で把握・確認した既存情報を元に、促進区域等の地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項について検討を行います。その際、市町村の再エネ目標を踏まえるとともに、地域脱炭素化促進事業の推進について、デメリットの軽減・メリットの増大を図りつつ、総合的に判断して地域にとってのメリットをもたらすかどうかの観点から、促進区域の在り方や地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組、促進区域内での事業に関する地域の環境保全の取組、地域貢献の取組として何を求めるか、といったことについて検討することが重要です。

また、促進区域に含めないこととするとまではいえないものの環境保全上の支障を及ぼすおそれがないよう措置する観点から考慮が必要な区域を促進区域に設定する際は、地域脱炭素化促進事業に求める「地域の環境の保全のための取組」での適切な措置についても検討することが必要です。このように、本制度においては、事業者による個別の事業計画の検討に先立ち、市町村が可能な限り早期の段階において環境の保全の見地からの検討を加えて、事業を実施する区域の位置を適切に誘導できるよう促進区域等の設定を行うことが望まれます。

なお、再エネ種により、事業による環境影響や事業の実施に当たって求められる環境配慮の事項等が異なります。このことから、促進区域は再エネ種ごとに設定することが必要です。また、市町村の再エネ目標と整合性をとる際、単一の再エネでは難しい場合があることから、そのような場合においては複数の再エネ種において促進区域を検討し、その結果を統合して検討することが重要です。加えて、再エネ種間での促進区域の整合性を確認することや、複数の事業が集中することによる累積的影響についても十分な検討を行うことも重要です。

地方公共団体実行計画において促進区域を示すに当たり、促進区域の境界線は明確に示す必要があります。地番の列記や道路、河川等の地形地物界を用いて範囲を図示することを基本とし、適切な縮尺の地図を併用するなど、外縁が明確になる方法を用いて促進区域を定めます。地区・街区を指定する場合や公有地・公共施設を活用する場合などでは、地番に代えて住居表示や町・字を用いて区域を示すことも考えられます。

(5)地域の脱炭素化のための取組の検討

地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組を実施することが求められます。市町村は、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を検討する際には、事業者に求める地域の脱炭素化のための取組についても検討することが必要です。地域の脱炭素化のための取組については3-6.を確認してください。

(6)地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組の検討

市町村は地域脱炭素化促進事業の一環として、「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」について検討することが必要です。地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組については、地域のニーズに合致するよう関係者で十分協議を行い検討することが望ましいです。詳細については3-8.を確認してください。

表3-1 促進区域の検討において具体的に実施すべき事項

概要 |

具体的な内容 |

|

|---|---|---|

促進区域となり得る区域(候補地)の検討 |

環境保全に関する既存情報の収集・把握 |

市町村のエリアのうち、促進区域設定に係る環境省令、都道府県基準において、促進区域に含めないこととする区域の情報を収集・把握します。 |

次に、促進区域設定に係る環境省令、都道府県基準において考慮すべきとされている区域・事項が含まれているかどうか、EADASや行政機関(地方環境事務所等や都道府県等の担当部署)から既存情報を収集し、把握します。 |

||

再エネポテンシャルや需要地に関する情報の収集・把握 |

REPOS等に掲載されている域内の再エネポテンシャルに関する情報を収集・把握します。この際、エネルギーの需要地についても確認します。 |

|

促進区域となり得るエリアにおける配慮すべき事項の確認 |

その他市町村が考慮すべき事項(環境保全の観点から配慮することが望ましい事項、社会的配慮の観点から考慮することが望ましい事項)(例:既存の土地利用や先行利用者の状況、各種法令による規制など)としてどのようなものがあるかについても、EADAS等から既存情報を収集します。 |

|

促進区域等の検討 |

把握した情報を踏まえ、促進区域とし得る場所・再エネごとに整理した上で、区域の再エネ目標も踏まえつつ、地域脱炭素化促進事業の推進について、デメリットの軽減・メリットの増大を図りつつ、総合的に判断して地域にとってのメリットをもたらすかどうかの観点から、促進区域の在り方や地域の脱炭素化のための取組、促進区域内での事業に関する地域の環境の保全のための取組、地域貢献の取組として何を求めるかといったことについて検討を行い、協議会等も活用しつつ、合意形成を図りながら促進区域を抽出します。(促進区域を設定するに当たって、各考慮事項について検討した上で、促進区域設定時点の情報に基づけば促進区域に含めないこととする程度の環境保全上の支障のおそれまでは確認されないものの、促進区域の設定の後、事業の実施に当たっては、一定の支障のおそれが判明し得ることが懸念される場合においては、地域脱炭素化促進事業に求める「地域の環境の保全のための取組」に適切な措置を位置付ける) |

|

3-2-2.関係者・関係機関の洗い出しと合意形成

地域で合意形成を図っていくための手法は複数存在しますが、ここでは2020年3月に環境省が作成した「風力発電に係る地方公共団体によるゾーニングマニュアル(第2版)」を参考に、幾つかの手法について紹介します。

(1)関係者・関係機関の洗い出し

まず、合意形成を行う必要がある関係者・関係機関について洗い出しを行い、整理していく必要があります。大きく分けて、以下の2点が想定されます。

①地方公共団体内における実施体制の整備(関係部署との連携)

地方公共団体内の連携として、地域全体のグランドデザインを検討し、地球温暖化対策部局と環境保全部局が連携するのみならず、農林水産事業者等の先行利用者との関係が深い部署や、再エネの実施に関係する許可等を所管している部署等、幅広く連携することが重要です。こうした連携をサポートするため、専門的知識や議論を取りまとめる技術を有する地域の専門機関、環境コンサルタント・調査会社、団体等と連携することも考えられます。

表3-2 地方公共団体内の関係部局の例(風力の場合)

所管 |

担当部局 |

||

|---|---|---|---|

事業推進 |

企業局、エネルギー部局、企業立地推進部局 等 |

||

環境影響評価 |

環境保全部局 |

||

許可等 |

自然公園、自然環境保全地域、生息地等保護区、鳥獣保護区 等 |

環境保全部局、観光部局、農林部局 |

|

保安林等 |

農林部局 |

||

文化財 |

教育委員会(市町村・都道府県) |

||

景観形成区域 |

都市計画部局 等 |

||

農用地区域、農地等 |

農林部局(市町村・都道府県・農業委員会) |

||

水質資源保護水面、漁業権設定区域 |

水産部局 |

||

空港の制限表面 |

空港部局 |

||

地域振興、観光関連等 |

地域振興局、観光部局、世界遺産登録関係部局 |

||

河川、道路等 |

建設部局 |

||

注:担当部局欄において、()で示す箇所以外は、都道府県を想定した部署等の分類を示す

②調整が必要な関係者・関係機関

次に、意見等の調整が必要になる関係者・関係機関等を抽出する必要があります。関係者・関係機関の抽出に取りこぼしがあると、議論・検討が進んだ後に手戻りが生じることがあるため、幅広に抽出しておくことが肝要です。

例えば、産業団体と合意ができていたとしても、団体に加盟していない関係者と調整が必要になる場合等が考えられます。景観や鳥類の渡り等のように広範囲に影響する環境要素や、複数の地方公共団体の関係者・関係機関が利用している区域がある場合については、近隣の地方公共団体との調整が必要になることもあります。

表3-3 関係者・関係機関の例(風力の場合)

| 分野 | 関係者・関係機関 | |

|---|---|---|

| 法規制等 | 国 | 環境省 地方環境事務所 経済産業省 地方経済産業局 資源エネルギー部 総務省 地方総合通信局 文化庁 農林水産省 地方農政局 林野庁 森林管理局 森林管理署 水産庁 地方漁業調整事務所 国土交通省 地方整備局 港湾空港部 気象庁 防衛省 防衛政策局運用政策課等 |

| 都道府県・市町村 | (表 3-2 参照) | |

| 先行利用者 | 農業関係者・団体(農業者、農業協同組合、農業委員会 等) | |

| 林業関係者・団体(森林組合 等) | ||

| 観光事業者(スカイスポーツ等)・団体 等 (商工会、観光協会 等) |

||

| 環境保全等に関する対象等 | 環境保全団体、環境保護団体、景観まちづくり団体 | |

| 地域住民等 | 地域住民、地域住民団体、地域住民組織、地方公共団体議会議員、別荘の所有者 | |

| 有識者、専門家、学芸員、試験研究機関 | 以下の分野の有識者等 環境政策(ゾーニング、環境法令・制度、環境社会学、再エネ等)、合意形成、生活環境(騒音、風車の影等)、自然環境(景観、鳥類、その他生物、生態系、自然保護全般等)、風力発電 |

|

| 事業者 | 事業者団体、地元風力発電関連産業業者 | |

| 電力関係 | 一般送配電事業者※、再エネ事業者 | |

| 金融機関 | 大手銀行、地方銀行等 | |

| 関係地方公共団体 | 隣接する地方公共団体 | |

※電源や系統に関する公開・開示情報の活用等

(2)合意形成について

それぞれの関係者・関係機関との意見調整方法を検討します。抽出した対象の特性や、地域性に応じ、適切な方法を選定する必要があります。

多様な主体が関与する場合の合意形成の手法としては、協議会等の設置が有効です。市町村が地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めようとする場合、協議会が組織されているときは、これらの事項について当該協議会における協議をしなければならないとされています。協議会の運営や構成については、第4章で解説します。なお、協議会は市町村が実務として実施可能であることが必要です。このため、既存の枠組みを活用するなど、効率的な運用が考えられます。

協議会等の関係者・関係機関が一堂に会する場での議論に適切でない秘匿性の高い情報等(個別事業者若しくは個人の秘密に属する情報、希少な野生動植物の情報など)を扱う場合等は、慎重に取り扱うこととし、また、協議会で議論する以外の手法としては、有識者等ヒアリング、地域関係者等を対象とした個別ヒアリング・調整も有効です。その他、広く地域の情報を収集する必要がある場合は、アンケート調査を行う等、地域の受容性を高めるために、状況に応じた有効な手法を検討する場合もあります。また、調整を行う時期(段階)、対象や方法ごとの調整順序等も検討する必要があります。いずれの方法であっても、促進区域設定に係る仕組みを初めて知る関係者・関係機関も多いことから、分かりやすい資料を作成することが重要です。

意見の調整については、多様な関係者・関係機関と行うことになりますが、意見は、環境影響や関係者の生活・生業への影響の大きさ等を勘案して取り扱うことも考えられます。

また、関係法令による各種制度との整合を図る必要があるため、円滑に合意形成を進めるためには、所管部局に早期に個別ヒアリング・調整することが必要です。また、協議会等へオブザーバーの参画についても依頼することが考えられます。

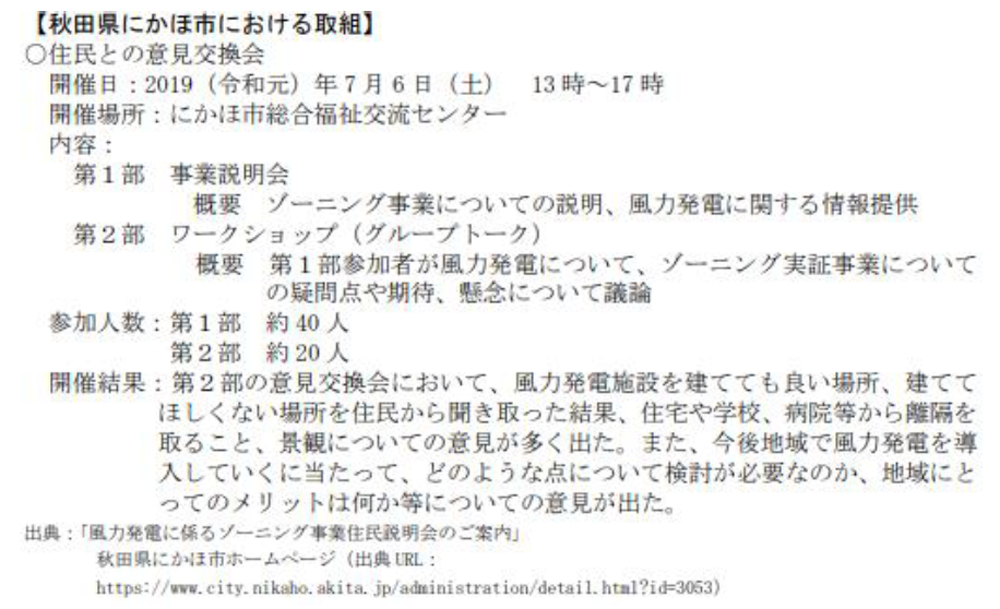

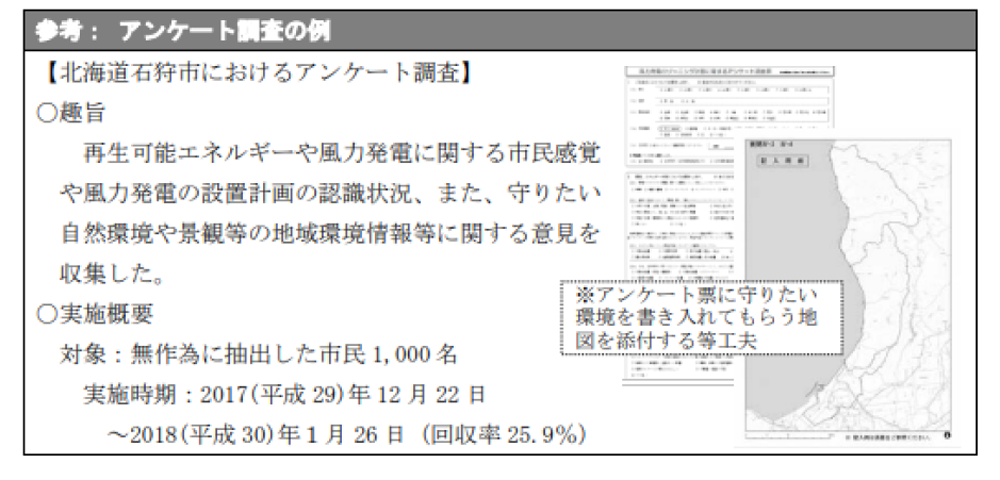

表3-4 住民・先行利用者等の理解醸成方法の例と概要

方法 |

概要・特徴 |

事例 |

|---|---|---|

1:協議会等 |

多様な主体が集まり、一つのテーマについて議論することから、情報共有、意見聴取、合意形成の場として有効である。 |

北海道石狩市 |

2:個別ヒアリング・調整 |

住民や環境保全団体、先行利用者等に個別に情報共有及び意見聴取する手法として用いられる。多くの主体と協議する必要がなく、個別調整する事項、一定の時間を確保して個別に掘り下げて聞き取りを行いたい場合は有効である。 |

北海道石狩市 |

3:有識者等ヒアリング |

有識者等に専門的見地からの助言や情報提供を得るため、一定の時間を確保して個別に掘り下げて聞き取りを行いたい場合は有効である。 |

北海道石狩市 |

4:説明会 |

対象が広範・多数に及ぶ場合の情報提供や意見聴取の手法として有効である。 |

秋田県にかほ市 |

5:アンケート |

ある特定の対象(住民、事業者、先行利用者等)に広く意見聴取をする手法として用いられる。 |

北海道石狩市 |

6:パブリックコメント |

住民や事業者等の幅広い関係者・関係機関から広く意見聴取する手法として用いられる。 |

長崎県西海市 |

7:勉強会・ワークショップ |

関係者・関係機関が再エネ等になじみがない場合、勉強会等の開催により関係者・関係機関の理解を深めることができる。ワークショップでは、少人数のグループごとにあるテーマで意見を出し合い、多様な立場の方と議論を重ねていくことで、理解を深めたり、方向性を定めたりすることができる。 |

長崎県西海市 |

8:普及啓発イベント |

協議会等構成メンバー以外にも、広く地域住民、先行利用者等を対象にしたい場合に有効。子供も含めた若年層も対象に行いやすい。 |

宮城県 |

9:JFF |

地域や全国で活動する環境保全団体等と連携し、調査・分析・評価を行う方法。既存情報の収集に加え、地方公共団体が追加的な現地調査を行う場合に有効である。 |

- |

10:他地域との交流・現地視察 |

実際に発電設備が導入されている地域を訪問し、稼働している施設の視察や、地域との関わり等について現地の関係者・関係機関と意見交換を行うことにより、参加者の理解を深め、その後の調整・協議の円滑化が期待できる。 |

宮城県 |

図3-3 説明会等の開催事例

図3-4 アンケート調査事例

なお、協議会は地域住民その他の利害関係者との円滑な合意形成を行う場として、また許可権者等の担当部局との情報共有の活用の場として設置・活用することが可能です。協議会の設置は義務ではありませんが、地方公共団体実行計画の策定や促進事業の合意形成等、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させ、円滑な地域合意を図る観点から、有識者や地域の関係者等から構成される協議会を可能な限り設置し、積極的に活用することが望まれます。協議会を設置できない場合においても、地域住民その他関係者に対して、個別に、または幅広く情報共有を図り、意見交換を行うことにより、合意形成を図ることが重要です。以下に想定される合意形成の方法を例示します。

・地域住民にチラシや回覧板(地域の実情に応じてwebサイトやSNS等も積極的に活用)での周知

・ワークショップなどでの意見聴取をする手法

・先行利用者や有識者、許可権者等などに個別にヒアリングを行う手法

・事業者などに説明会などで促進区域の環境の保全に係るルールの考え方を説明する手法

3-3.地域脱炭素化促進事業の目標

地域脱炭素化促進事業は、市町村の地方公共団体実行計画に掲げる区域全体の再エネ目標等を実現するための方策として、当該再エネ目標等の達成に資するよう、地域脱炭素化促進事業を計画的に推進するために目標を設定します。

こうした観点からは、地域脱炭素化促進事業の目標として、例えば、促進区域設定数の見込みや事業認定件数の見込みといった事業そのものの量の目標を設定することが考えられます。その際、事業の実施に伴う温室効果ガスの排出削減効果や、事業により導入される発電設備容量(kW)、発電量(kWh)に関する目標を合わせて検討※することも有効です。また、それぞれ見込みを達成する年限など、できる限り定量的に目標を設定することが期待されます。さらに、地域脱炭素化促進事業の促進による地域経済効果に関する目標を設定することも考えられます。

※地域の再エネの導入に関する目標としてはkW(設備容量を示す単位)とkWh(導入設備が生み出した電力量を示す単位)の二通りの指標が想定されます。どのような視点から事業を位置付けるかを十分検討し、適切な指標を選ぶ必要があります。

3-4.地域脱炭素化促進事業の促進区域

3-4-1.地域脱炭素化促進事業の促進区域

地域脱炭素化促進事業の促進区域は、地域脱炭素化促進事業を推進するため、国が定める環境保全に係る基準に従い、都道府県基準に基づいて市町村が設定する区域で、本区域内で実施される地域脱炭素化促進事業が特例等の対象となります。

地域脱炭素化促進事業の対象となる施設は、1-2-1.で示した地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令に基づく地域脱炭素化促進施設となります。このため、海域に設置されるものについては、漁港の区域内の水域若しくは公共空地又は海岸保全区域((海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域をいい、同法第40条第1項第2号及び第3号に規定するものに限る。)に設置されるものに限ります。すなわち、以下の海域は地域脱炭素化促進事業制度における促進区域を設定することができません(図3-5)。

① 再エネ海域利用法で対象としている一般海域

② 港湾区域

③ 低潮線保全区域

④ 海岸保全区域(国土交通大臣の所掌に関するもの)

図3-5 地球温暖化対策推進法における促進区域の対象海域

再エネの主力電源化に向け、地域共生の課題として、生活環境・自然環境への影響やその懸念に起因するものがあります。こうした課題に対しては、地域脱炭素化促進施設の設置を伴う事業について、具体的な事業計画が立案される段階に先立ち、地域の環境保全への適正な配慮を確保することが効果的です。具体的には、施設の立地場所そのものが生活環境・自然環境への影響の観点から地域トラブルの要因となることが多く見られることから、地域の環境の保全に適正に配慮した立地誘導を制度的に手当てすることにより、円滑な合意形成を図ることが重要です。

こうした観点から、促進区域の設定に当たっては、地球温暖化対策推進法第21条第6項において、促進区域設定に係る環境省令に従い、かつ、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して都道府県基準に基づく必要があるとされています。いずれの市町村においても全国一律に遵守を求めるものについては促進区域設定に係る環境省令として、地域の自然的・社会的条件に鑑み遵守を求めるものについては都道府県基準として、それぞれ示されます。

地域脱炭素化促進事業制度は、環境に適正に配慮し、地域に貢献する再エネ事業の導入を促進するものです。また、再エネは地域資源であり、その活用は地域を豊かにし得るものとの認識の下、都道府県や市町村が地域の再エネポテンシャルを最大限活用するような意欲的な再エネ目標を設定した上で、その実現に向け、環境保全に係るルールにのっとって、促進区域等を設定することを通じ、地域での円滑な合意形成を促すポジティブゾーニングの仕組みです。

促進区域の設定は全ての市町村において努力義務ですが、1-1-3.で示すメリットに伴い、可能な限り促進区域の設定を行うことが望まれます。

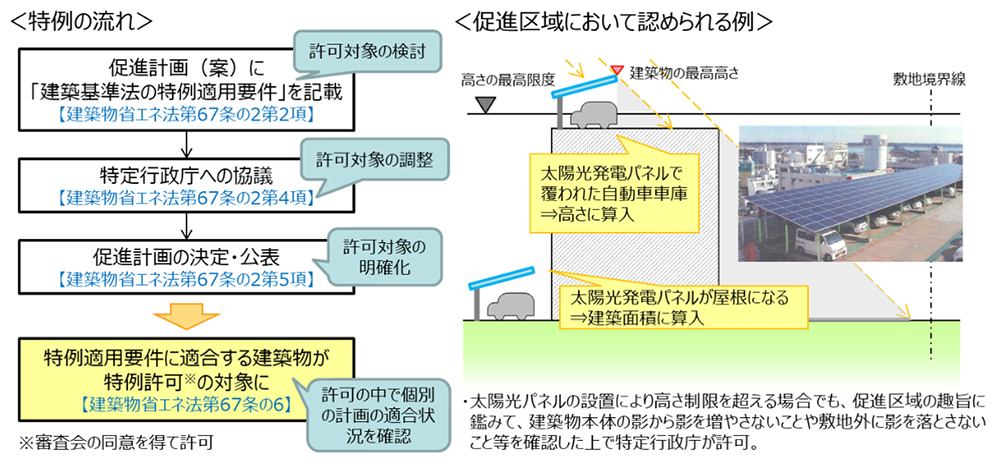

【コラム】建築物省エネ法に基づく建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度について |

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、令和4年6月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)が改正され、建築物への太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備(以下「再エネ利用設備」という。)の導入促進のための措置として、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が令和6年4月から施行されました。本制度では、市町村が、建築物への再エネ利用設備の設置の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)を作成・公表した場合、促進計画の対象区域内において、建築士から建築主に対して再エネ利用設備についての説明義務が課せられるとともに、促進計画に即して建築物に再エネ利用設備を設置する際の建築基準法の形態規制(建築物の高さ・容積率・建ぺい率)の特例許可等が措置されます。 <促進計画について> 本制度では、市町村は、太陽光発電設備等の再エネ利用設備の建築物への設置の促進を図ることが必要である区域について促進計画を作成することができるとされています。 ・再生可能エネルギー利用促進区域(以下「再エネ利用促進区域」という。)の位置、区域 ・設置を促進する再エネ利用設備の種類 ・再エネ利用設備を設置する建築物について建築基準法の特例適用要件(建築物の高さ・容積率・建ぺい率の緩和)に関する事項 ※このほか、促進計画には、建築物への再エネ利用設備の設置に関する啓発及び知識の普及に関する事項その他建築物再エネ利用促進区域内における建築物への再エネ利用設備の設置の促進に関し必要な事項について定めるよう努めることとされています。 促進計画の策定主体は、市町村(特別区を含みます。建築物省エネ法の所管行政庁(都道府県及び建築主事を置く市町村)に限らず、全ての市町村が対象です。)とされています。 <再エネ利用促進区域内での義務及び特例> ①再エネ利用設備の設置に係る建築士の説明義務 再エネ利用促進区域が設定された場合、建築士は、当該区域内において市町村が条例で定める用途に供する建築物の建築で、当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、建築主に対し、当該建築物に設置することができる再エネ利用設備について、書面での説明義務が発生します。 ②促進計画に即して建築物に再エネ利用設備を設置する際の建築基準法の形態規制(建築物の高さ・容積率・建ぺい率)の特例許可 市町村が、促進計画を作成し公表したときは、公表の日以降、再エネ利用促進区域内の建築物に対して、促進計画に定めた建築基準法の形態規制(建築物の高さ・容積率・建ぺい率)の特例許可の適用対象となります。 <促進計画策定の流れと主な特例許可の例>  <建築物省エネ法に基づく再エネ利用促進区域制度と地球温暖化対策推進法に基づく促進区域との関係について> 再エネ利用促進区域の設定に当たっては、①再エネ利用設備の設置ポテンシャル②関係法令等による土地利用規制・建築行為の制限等の有無③地域住民等の意向等、地域の実情を踏まえて検討するとなるため、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定とあわせて検討したり、促進区域設定に係る検討体制の活用や、促進区域から除外すべき区域を参照することが想定されます。両制度の仕組みに留意しつつ、効率的・効果的に区域設定がなされることが望ましいと考えられます。 (1)計画の検討体制について 建築物省エネ法に基づく再エネ利用促進区域と地球温暖化対策推進法に基づく促進区域は、それぞれの法目的は異なるものの、再生可能エネルギーの利用を促進するという観点では双方の促進区域制度が整合を確保した形で推進されるよう、促進計画の作成にあたっては、建築行政を担当する部局と、地球温暖化対策の観点から再生可能エネルギーの導入促進を担当する部局との連携が図られることが望ましいと考えられます。 (2)促進区域を設定する際の留意点について 再エネ利用促進区域は、建築物を含む土地等が促進区域の対象となりうることが想定されます。一方、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域は、建築物の敷地以外の土地も含め、再生可能エネルギーの活用に取り組む区域とされていることから、再エネ利用促進区域を含むことが想定されます。地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の類型のうち、特に「地区・街区指定型」により設定された区域等は、再エネ利用促進区域の設定において活用できる可能性が高いと考えられます。 一方で、再エネ利用促進区域と、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域では、以下のような違いがあるため、留意する必要があります。 ・再エネ利用促進区域では、建築物に設置する太陽光発電設備等のみが対象ですが、温対法上の促進区域では野立ての太陽光発電設備等も対象に含まれます。 ・地球温暖化対策推進法に基づく促進区域は、国や都道府県が定める環境配慮基準に基づき設定する必要がありますが、再エネ利用促進区域として設定できないエリアは法令上定めがありません。 (3)計画の一体的策定について 地球温暖化対策推進法第21条第8項において、温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するよう定められています。これらを踏まえ、地方公共団体実行計画と建築物再生可能エネルギー利用促進計画との内容の整合性を図ることが望まれるとともに、両者を一体的に策定することも可能です。 【参考】国土交通省:【建築物省エネ法第67条の2~第67条の6】建築物再生可能エネルギー利用促進区域および関連情報 |

3-4-2.国が定める環境保全に係る基準(促進区域設定に係る環境省令)

地球温暖化対策推進法第21条第6項において規定されている、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして促進区域設定に係る環境省令において定める基準は、全国一律の基準として、市町村が促進区域を設定する際に遵守すべき基準です。

促進区域設定に係る環境省令において、遵守を求めるものは、表3-5のとおりです。

表3-5 促進区域設定に係る環境省令における基準の区分

種類 |

内容 |

|---|---|

促進区域に含めない区域 |

市町村が一律に促進区域に含めないこととする区域。 |

促進区域に含む場合には、指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められることが必要な区域 |

促進区域に含めないこととするとまでは言えないものの環境の保全に支障を及ぼすおそれがないよう措置する観点から考慮が必要な区域や、性質上環境の保全に支障を及ぼすおそれがないよう措置する観点から考慮が必要な事項。 市町村で促進区域を設定するに当たって、考慮が必要な事項について検討した上で、促進区域設定時点の情報に基づけば促進区域から除外すべき程度の環境の保全上の支障のおそれまでは確認されないものの、促進区域の設定の後、事業の実施に当たり、一定の支障のおそれが判明し得ることが懸念される場合には、促進区域に含めた上で地域脱炭素化促進事業に求める「地域の環境の保全の取組」に適切な措置(※)を位置付けることで促進区域に設定することが可能である。 ※例えば、必要な調査の実施や、調査結果を踏まえた事業計画の詳細の決定(地域脱炭素化促進施設等の位置、規模、配置、構造等の検討、環境保全措置、事後調査による対応、順応的管理による対応を含む。) |

促進区域の設定の際に、環境の保全に係る支障を及ぼすおそれがないと認められることが必要な事項 |

なお、促進区域等を定める際のより具体的な解説や事例、実務的な手順の例については「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック」を御参照ください。

① 促進区域に含めない区域

環境の保全に支障を及ぼすおそれがないように措置する観点から、法令に基づき、その範囲が明確に定義され、図示されている区域であって、当該区域内においては地域脱炭素化促進施設の立地を原則認めないこととしている区域を定めています。当該区域の具体的な場所については、EADAS等において地図上で確認可能です。事業特性により遵守を求める基準が異なるものについては、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに定められています。

表3-6 促進区域に含めない区域

区域概要 |

区域内容詳細 |

根拠法令 |

|---|---|---|

環境の保全上の支障を防止する必要性が高いものとして、法令に基づき、その範囲が明確に定義され、図示されている区域(許可基準において再エネ設備の立地を原則として認めていない区域) |

原生自然環境保全地域、自然環境保全地域 |

自然環境保全法 |

国立公園・国定公園の特別保護地区・海域公園地区 |

自然公園法 |

|

国指定鳥獣保護区のうち特別保護地区 |

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 |

|

生息地等保護区のうち管理地区 |

種の保存法 |

(ア) 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域

自然環境保全法に基づき、環境大臣が自然環境の保全や生物の多様性の確保のために指定する地域であり、地域脱炭素化促進施設を始めとする工作物の設置は原則許可されません。

(イ) 国立公園、国定公園の特別保護地区、海域公園地区、第1種特別地域

自然公園法に基づき、環境大臣が指定する、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地である国立公園と、これに準ずる優れた自然の風景地である国定公園のうち、特別保護地区、海域公園地区及び第1種特別地域(地熱発電のために特別保護地区、海域公園地区及び第1種特別地域の外から第1種特別地域の地下部への傾斜掘削により土石の採取を行う場合を除く)については、地域脱炭素化促進施設を始めとする工作物の設置や土石の採取等は原則許可されません。

(ウ) 国指定鳥獣保護区の特別保護地区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、環境大臣が鳥獣の保護の見地から指定する国指定鳥獣保護区のうち、特別保護地区については、地域脱炭素化促進施設を始めとする工作物の設置は原則許可されません。

(エ) 生息地等保護区の管理地区

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、環境大臣が、国内希少野生動植物種に指定する種のうち捕獲や採取等の規制を行うだけでは個体群の存続が困難であり、その生息・生育環境を保全する必要がある場合に指定する生息地等保護区のうち、管理地区については、地域脱炭素化促進施設を始めとする工作物の設置は原則許可されません。

○地球温暖化対策推進法施行規則(抄)

(促進区域の設定に関する環境省令で定める基準)

第五条の二 法第二十一条第六項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 促進区域(法第二十一条第五項第二号に規定する促進区域をいう。以下同じ。)に次に掲げる区域が含まれないこと。

イ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域

ロ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十一条第一項の規定により指定された特別保護地区、同法第二十二条第一項の規定により指定された海域公園地区及び自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の十二第一号に規定する第一種特別地域(第一種特別地域にあっては、地熱発電のための地下部における土石の採取を行う地域を除く。)

ハ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区(国指定鳥獣保護区(同法第二十八条の二第一項に規定する国指定鳥獣保護区をいう。)に係るものに限る。)

ニ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「種の保存法」という。)第三十七条第一項の規定により指定された管理地区

② 促進区域に含む場合には、指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められることが必要な区域/促進区域の設定の際に、環境の保全に係る支障を及ぼすおそれがないと認められることが必要な事項

促進区域の検討に当たっては、(ア)から(カ)までの考慮が必要な区域にあっては、指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないか確認し、(キ)及び(ク)の考慮が必要な事項にあっては、環境の保全に係る支障を及ぼすおそれがないか確認することとされています。その際、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに、再エネポテンシャルの市町村内での分布状況の特性(より環境負荷の低い候補地があるか等)や設置形態(建造物に設置・附属されるか、土地に設置されるか等)を踏まえるとともに、これらの事業特性を踏まえて環境への影響の懸念が小さい場所(例:工場跡地などの開発済の土地)から優先的に設定することが必要です。

その上で、促進区域設定時点の情報に基づけば促進区域から除外すべき程度の、区域の指定の目的の達成及び環境の保全上の支障のおそれまでは確認されないものの、促進区域の設定の後、事業の実施に当たっては、一定の支障のおそれが判明し得ることが懸念される場合には、地域脱炭素化促進事業に求める「地域の環境の保全の取組」に適切な措置を位置付けることで、促進区域に設定することが可能です。

【参考】「環境の保全上の支障の防止」について

環境基本法においては、「環境の保全上の支障の防止」とは、公害その他の人の健康又は生活環境に係る被害を防止することや、確保されることが不可欠な自然の恵沢を確保することをいいます。一方で、「環境の保全」は、こうした支障の防止にとどまらず、清浄な水や大気、静けさ、良好な自然環境の確保などを含むものであり、大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素及びそれらにより構成されるシステムに着目し、その保護及び整備を図ることによって、これを人にとって良好な状態に保持することを中心的な内容とするものとされています(環境基本法逐条解説121ページ参照)。

表3-7 促進区域の設定に当たり考慮が必要な区域・事項

概要 |

内容詳細 |

|---|---|

1)①以外で、環境の保全上の支障を防止する観点から再エネ設備の立地のために環境保全の観点から一定の基準を満たすことが法令上必要な区域について、立地場所や施設の種類・規模等が当該区域の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること |

国立公園又は国定公園の地域であって、①(イ)以外のもの |

種の保存法第39条第1項に基づく監視地区 |

|

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地 |

|

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域 |

|

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 |

|

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同法第25条第1項第9号に掲げる目的を達成するために指定されたものを除く。) |

|

2)環境の保全上の支障を防止する必要性が高いものの性質上区域での規制がなじまないため区域での規制が行われていない事項について、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認められること |

種の保存法第4条第3項に基づく国内希少野生動植物種の生息・生育への支障 |

騒音その他の生活環境への支障 |

(ア) 国立公園及び国定公園の①(イ)以外の区域

自然公園法に基づき、環境大臣が指定する国立公園及び国定公園のうち、特別保護地区、海域公園地区及び第1種特別地域(地熱発電のための地下部における土石の採取を行う地域を除く)以外の区域については、地域脱炭素化促進施設の設置について許可・届出制となっており、立地場所や施設の種類・規模等が当該区域の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないことが求められます。促進区域の検討に当たっては、地方環境事務所及び都道府県とよく相談し、必要な対応について確認してください。なお、当該区域の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがある形での大規模な再エネ発電施設に係る促進区域の設定は回避することが求められます。

(イ) 生息地等保護区の監視地区

種の保存法に基づき環境大臣が指定する生息地等保護地区のうち、監視地区については、地域脱炭素化促進施設の設置について届出が必要となっており、当該区域の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないことが求められます(指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがある場合には中止命令を含めた措置が取られる可能性があります。)。促進区域の検討に当たっては、地方環境事務所とよく相談し、必要な対応について確認してください。

(ウ) 砂防指定地

砂防法に基づき、国土交通大臣が指定する砂防指定地については、地域脱炭素化促進施設の設置について許可制となっており、土砂災害を防ぐという区域指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないことが求められます。促進区域の検討に当たっては、都道府県とよく相談し、必要な対応について確認してください。

(エ) 地すべり防止区域

地すべり等防止法に基づき、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定する地すべり防止区域については、地域脱炭素化促進施設の設置について許可制となっており、土砂災害を防ぐという区域指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないことが求められます。促進区域の検討に当たっては、都道府県とよく相談し、必要な対応について確認してください。

(オ) 急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、都道府県知事が指定する急傾斜地崩壊危険区域については、地域脱炭素化促進施設の設置について許可制となっており、土砂災害を防ぐという区域指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないことが求められます。促進区域の検討に当たっては、都道府県とよく相談し、必要な対応について確認してください。

(カ) 保安林(航行目標保安林を除く。)

森林法に基づき農林水産大臣又は都道府県知事により指定された保安林(航行目標保安林を含む。)においては、地域脱炭素化促進施設の設置についての許可や保安林の指定解除が必要となります。保安林(航行目標保安林を除く。)における促進区域の検討に当たっては、森林管理局・都道府県とよく相談し、必要な対応について確認してください。

なお、航行目標保安林は、「3-4-4.その他市町村が考慮すべき事項について(環境保全、社会的配慮)」②-3を参照してください。

(キ) 国内希少野生動植物種の生息・生育への支障

種の保存法に基づき環境大臣が指定する国内希少野生動植物種については、その生息・生育に支障を及ぼすおそれがないことが求められます。促進区域の検討に当たっては、地方環境事務所とよく相談し、必要な対応について確認してください。

(ク) 騒音その他の生活環境への支障

騒音等については、生活環境への支障を及ぼすおそれがないように措置することが求められます。

○地球温暖化対策推進法施行規則(抄)

(促進区域の設定に関する環境省令で定める基準)

第五条の二(略)

二 促進区域に次に掲げる区域が含まれる場合にあっては、当該促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設(法第二条第六項に規定する地域脱炭素化促進施設をいう。以下同じ。)の種類、規模その他の事項に応じ、当該地域脱炭素化促進施設の整備により次に掲げる区域の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを検討し、当該おそれがないと認められること、又は地方公共団体実行計画に法第二十一条第五項第五号イに掲げる事項として当該支障を回避するために必要な措置を定めること。

イ 自然公園法第二条第二号に規定する国立公園又は同条第三号に規定する国定公園の区域のうち、前号ロ以外のもの

ロ 種の保存法第三十九条第一項に規定する監視地区

ハ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された砂防指定地

ニ 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域

ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

へ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林(同法第二十五条第一項第九号に掲げる目的を達成するために指定されたものを除く。)

三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類、規模その他の事項に応じ、当該地域脱炭素化促進施設の整備により次に掲げる環境の保全に係る支障を及ぼすおそれがあるかどうかを検討し、当該おそれがないと認められること、又は地方公共団体実行計画に法第二十一条第五項第五号イに掲げる事項として当該支障を回避するために必要な措置を定めること。

イ 種の保存法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種の生息・生育への支障

ロ 騒音その他の生活環境への支障

2 促進区域は、環境に影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれる場所から定めることを旨とするものとする。

3-4-3.都道府県基準

都道府県は地方公共団体実行計画において太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項(第21条第3項第1号)として、促進区域の設定に関する基準を定めることができます。

都道府県基準は、環境省令で定めるところにより、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして促進区域設定に係る環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとされています(第21条第7項)。

促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして促進区域設定に係る環境省令で定める基準に従い、また、地域の自然的社会的条件に応じて環境の保全への適正な配慮を確保するものとして都道府県が定める基準に基づき設定します。都道府県基準において、「環境の保全への適正な配慮を確保する観点から考慮すべき環境配慮事項(法令(条例を含む)等に基づき指定された区域の指定の目的に鑑み配慮が必要な区域、環境の保全のため適正な配慮が必要な事項)」が示され、「適正な配慮のための考え方」として「地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する適切な措置」が位置付けられている場合には、促進区域の設定に当たって当該措置を「地域の環境の保全のための取組」として位置付けることを基本とします(市町村の判断により、当該措置に加えて、地域の自然的社会的条件に応じた事業に係るより適正な環境配慮の確保の観点や、地域の課題に応じて地域の環境の改善・新たな環境価値の創出の観点からの更なる取組を位置付け、より積極的な事業の実施による環境配慮の貢献を求めることもできます。)。

都道府県が都道府県基準を定めていない場合でも、促進区域設定に係る環境省令に従い、市町村において促進区域を設定することは可能です。その際、市町村は、都道府県と事前に意見交換や調整を行うなど十分に連携をとり、市町村の促進区域の設定後に都道府県が都道府県基準を設定する場合であっても整合することが望ましく、都道府県においても、市町村の計画策定について積極的に必要な情報提供、助言を行うことが求められます。

3-4-4.その他市町村が考慮すべき事項について(環境保全、社会的配慮)

促進区域設定に係る環境省令は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないよう全国一律に適用されるものとして定められており、また、都道府県基準は、環境の保全に配慮して地域の自然的・社会的条件に応じて策定されます。市町村が促進区域を設定するに当たっては、これらの基準に基づくことが必要であるほか、地域の合意形成の円滑化を図り、事業の予見可能性を高めるとともに、地域における事業の受容性を確保するためには、これらの基準に定める事項以外についても、環境保全の観点から考慮することが望ましい事項や、社会的配慮の観点から考慮することが望ましい事項に留意して、促進区域を設定することが肝要です。また、これらの市町村が考慮すべき事項の考え方については、適時適切な情報のアップデートや見直しを行うことも重要です。

考慮すべき事項については、例えば、以下のような事項が考えられます。

① 環境保全の観点から考慮することが望ましい事項

①-1 世界自然遺産(世界遺産条約)

世界遺産は世界遺産条約に基づいて世界遺産リストに登録された、遺跡、景観、自然等、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値(OUV)」を持つ物件のことです(世界文化遺産、世界自然遺産の2種類)。世界遺産の持つ普遍的価値等を踏まえて、促進区域の設定に当たっては、地方環境事務所や都道府県とよく相談することが重要です。また、世界遺産の資産範囲周辺に設定される緩衝地帯及びその近傍であっても、各種事業の導入に当たり、世界遺産に何らかの影響を及ぼす可能性がある場合には遺産影響評価(HIA)を行うことが求められます。関係する地域が多いため、促進区域の設定に当たっては、関係市町村ともよく相談することが重要です。

①-2 ラムサール条約湿地(ラムサール条約)

「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促進することを目的とした多国間環境条約です。ラムサール条約湿地は、同条約に基づく「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に登録された湿地をいい、その趣旨を踏まえて、促進区域の検討に当たっては、地方環境事務所とよく相談することが重要です。

①-4 国指定鳥獣保護区<環境省令で定める特別保護地区を除く>(鳥獣保護管理法)

国指定鳥獣保護区は、国際的又は全国的な鳥獣の保護を図るために重要な区域を環境大臣が指定するものです。このため、促進区域の検討に当たっては、当該鳥獣保護区の指定区分やその理由に鑑み、地域脱炭素化促進施設の種類ごとの事業特性や規模を踏まえ、地方環境事務所とよく相談することが重要です。特に、風力発電施設については、バードストライク等により鳥類等の生息に影響を及ぼすおそれがあることも踏まえ慎重な対応が求められます。

①-4 レッドリスト掲載種

レッドリストは、絶滅のおそれがある野生生物の種のリストであり、環境省や都道府県などが作成しています。促進区域の検討に当たっては、特に配慮を必要とする種の生息・生育状況について、環境省レッドリストについては地方環境事務所と、都道府県レッドリストについては都道府県の所管部局とよく相談することが重要です。

①-5 生物多様性保全上重要な里地里山(重要里地里山)

重要里地里山は、国土全体の生物多様性を保全する上で重要な里地里山について、環境省が選定しています。このため、促進区域の検討に当たっては、特に配慮を必要とする対象の現況について、地方環境事務所とよく相談することが重要です。

①-6 生物多様性の観点から重要度の高い湿地(重要湿地)

重要湿地は、国土全体の生物多様性を保全する上で重要な湿地について、環境省が選定しています。このため、促進区域の検討に当たっては、特に配慮を必要とする対象の現況について、地方環境事務所とよく相談することが重要です。

①-7 生物多様性の観点から重要度の高い海域(重要海域)

重要海域は、環境省において、我が国周辺の海域の生物多様性を保全していく上で重要度の高い海域を、生態学的及び生物学的観点から、科学的そして客観的に抽出したものです。このため、促進区域の検討に当たっては、重要海域の選定理由を踏まえ、地方環境事務所とよく相談することが重要です。

①-8 自然再生の対象となる区域

自然再生の対象となる区域は、「自然再生推進法」に基づく自然再生全体構想に定められた区域です。促進区域の検討に当たっては、当該自然再生の対象となる区域で必要な措置について自然再生協議会とよく相談することが重要です。

①-9 保護林、緑の回廊(国有林野)

保護林は、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林、地域固有の生物群集を有する森林、希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理することを目的としている国有林野です。また、緑の回廊は、野生生物の生育・生育地を結ぶ移動経路を確保することにより、個体群の交流を促進して、種の保全や遺伝的な多様性を確保するため「保護林」を中心にネットワークを形成する国有林野です。これらの設定目的に鑑み、促進区域の検討に当たっては、森林管理局とよく相談することが重要です。

①-10 史跡、名勝、天然記念物及び重要文化的景観(文化財保護法)

「文化財保護法」に基づく史跡、名勝、天然記念物及び重要文化的景観は、国として重要な文化財として文部科学大臣が指定・選定しています。また、各文化財の保存活用の方針については、保存活用計画等に示されている場合があります。このため、促進区域の検討に当たっては、都道府県とよく相談することが重要です。

①-11 風致地区(都市計画法)

「都市計画法」による風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域として市町村の他に都道府県によっても指定されます。このため、促進区域の検討に当たっては、都道府県ともよく相談することが重要です。

①-12 特別緑地保全地区(都市緑地法)

「都市緑地法」による特別緑地保全地区は、樹林地、草地、水沼地などの地区が単独若しくは周囲と一体になって、良好な自然環境を形成しているもので、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等となるもの等に該当する緑地として市町村の他に都道府県によっても指定されます。このため、促進区域の検討に当たっては、都道府県ともよく相談することが重要です。

①-13 歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)

「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」による歴史的風土特別保存地区は、我が国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、及び形成している土地として市町村の他に府県によっても指定されます。このため、促進区域の検討に当たっては、府県ともよく相談することが重要です。

①-14 近郊緑地特別保全地区(首都圏近郊緑地保全法・近畿圏の保全区域の整備に関する法律)

「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」による近郊緑地特別保全地区は、無秩序な市街化の防止、住民の健全な心身の保持・増進、公害や災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域について、市町の他に都府県によっても指定されます。促進区域の検討に当たっては、都府県ともよく相談することが重要です。

①-15 自然共生サイト

2030年自然再興(ネイチャーポジティブ)や、それを達成するための30by30目標(2030年までに陸域及び海域の30%以上を保全する国際目標)の実現に向けて、民間等の取組によって生物多様性の保全が図られている区域を環境省が自然共生サイトとして認定しています。認定された区域は、保護地域との重複を除いた上でOECM(Other Effective area-based Conservation Measures:保護地域以外で生物多様性の保全に資する地域)として国際データベースに登録されます。促進区域の検討に当たっては、自然共生サイトの認定理由を踏まえ、再エネとの共生可能性についてサイト管理者や環境省とよく相談することが重要です。

①-16 環境保全の観点から配慮することが望ましい事項を示す都道府県独自制度(条例等)

都道府県が独自に定める条例等において、環境保全の観点から配慮することが望ましい事項(都道府県立自然公園、都道府県自然環境保全地域、都道府県指定鳥獣保護区を含む。)が示されている場合には、促進区域の検討に当たって、その扱いについて都道府県とよく相談することが重要です。

② 社会的配慮の観点から考慮することが望ましい事項

②-1 河川区域(河川法)

「河川法」に基づき指定される河川区域については、洪水等による災害発生防止等の観点から指定されており、工作物の設置に当たっては、河川管理者等が示す技術的な基準や留意事項等を踏まえ、治水上又は利水上等の支障を生ずるおそれのないことが必要です。このため、促進区域の検討に当たっては、河川管理者とよく相談することが重要です。

②-2 土砂災害警戒区域等(土砂災害防止法)

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」による土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という)は、土砂災害により住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあるため、警戒避難体制の整備等を必要とする区域です。土砂災害警戒区域等や、土砂災害の原因地である土砂災害警戒区域等の上流域については、再エネ設備の施設による土砂流出・地盤の崩壊の可能性について留意し、促進区域の設定に当たり、都道府県とよく相談することが重要です。

②-3 保安林のうち航行目標保安林(森林法)

「森林法」に基づき農林水産大臣又は都道府県知事により指定された保安林のうち、「航行の目標の保存」(同法第25条第1項第9号)を目的として指定された「航行目標保安林」は、海岸又は湖岸の付近にある森林で地理的目標に好適なものを、主として付近を航行する漁船等の目標とすることで、航行の安全を図るためのものです。

促進区域の検討に当たっては、森林管理局や都道府県とよく相談することが重要です。

②-4 保安林予定森林等(森林法)

「森林法」に基づく保安林予定森林は、間もなく保安林に指定されることを告示し、その内容を森林所有者等に通知している森林です。また、保安林予定森林の告示まで手続は進行していないものの、今後保安林への指定が見込まれる森林も存在します。

これらの森林については、法令上保安林ではありませんが、促進区域の検討に当たっては、森林管理局や都道府県とよく相談することが重要です。

②-5 世界文化遺産(世界遺産条約)

世界遺産は世界遺産条約に基づいて世界遺産リストに登録された、遺跡、景観、自然等、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値(OUV)」を持つ物件のことです(世界文化遺産、世界自然遺産の2種類)。世界遺産の持つ普遍的価値等を踏まえて、促進区域の設定に当たっては、文化庁や都道府県とよく相談することが重要です。また、世界遺産の資産範囲周辺に設定される緩衝地帯及びその近傍であっても、各種事業の導入に当たり、世界遺産に何らかの影響を及ぼす可能性がある場合には遺産影響評価(HIA)を行うことが求められます。関係する地域が多いため、促進区域の検討に当たっては、関係市町村ともよく相談することが重要です。

②-6 優良農地(農地法、農業振興地域の整備に関する法律、農山漁村再エネ法)

農地を農地以外のものにする場合には、「農地法」に基づく農地転用の許可(農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可をいう。以下同じ。)が必要ですが、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内の農地その他の優良な営農条件を有する農地は、原則として農地転用の許可をすることができません。

また、地球温暖化対策計画においては、「促進区域に農林地を含めようとする場合は、農山漁村再エネ法の基本方針や同法第5条第5項の農林水産省令で定める基準にものっとって行うべきである。」とされており、農山漁村再エネ法においても農用地区域内の農地その他の優良な営農条件を有する農地は、原則として設備整備区域に含めないこととされています。

このため、促進区域の検討に当たっては、これらの点に留意の上で、9-3-2.促進区域における農用地の取扱いも参照しつつ、都道府県や農業委員会とよく相談することが重要です。

②-7 港湾(港湾法)

港湾においては、港湾を全体として開発し、公共の利用に供し、管理する公共的責任の主体を港湾管理者が担っています。このため、促進区域の検討に当たっては、港湾管理者とよく相談することが重要です。

なお、港湾区域(海域)に関しては、港湾法に基づく再エネ設備設置に関する合意形成に関する制度があることから、地域脱炭素化促進事業制度の対象外としています。

②-8 航空施設(航空法)

風力発電設備については、「航空法」による制限表面や航空路監視レーダー、航空保安無線施設等電波を発射する施設の周辺では、施設等の設置に調整が必要な場合があります。このため、促進区域の検討に当たっては、空港事務所とよく相談することが重要です。

②-9 気象レーダー

風力発電設備については、気象庁が設置する気象レーダーや国土交通省が設置するレーダー雨量計等の観測への影響が懸念される場合があります。このため、促進区域の検討に当たっては、気象庁や地方整備局とよく相談することが重要です。

②-10 防衛施設

風力発電設備については、レーダーのような電波を発する装備品の運用への影響や航空機の運航への影響、各種訓練への影響など、自衛隊や在日米軍の活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。こうした影響については、防衛施設から遠く離れた場所でも生じる場合があるため、風力発電の促進区域の検討に当たっては、場所にかかわらず、なるべく検討の早期の段階から、防衛省とよく相談することが重要です。

②-11 文化財<史跡、名勝、天然記念物及び重要文化的景観以外のもの>(文化財保護法)

「文化財保護法」に基づく文化財は、歴史の中で生まれ育まれた文化的所産として重要なものを文部科学大臣が指定しています。また、その各文化財の保存活用の方針については、各文化財の保存活用計画等に示されている場合があります。このため、促進区域の検討に当たっては、都道府県とよく相談することが重要です。

②-12 社会的配慮の観点から考慮することが望ましい都道府県独自制度(条例等)

都道府県が独自に定める条例等において、環境保全以外の観点から留意が必要な社会的配慮に係る事項が示されている場合には、促進区域の検討に当たって、その取扱いについて都道府県とよく相談することが重要です。

また、電力系統については、足下の制約はあるものの、ノンファーム型接続の拡大や、促進区域の抽出を通じてプッシュ型の系統整備を促すことも期待されるため、系統制約を理由に促進区域の設定ができないとすべきではありません。ただし、促進区域内における事業についての系統確保の蓋然性については、事業計画認定に当たり考慮します。

3-4-5.具体的な設定方法の例

促進区域設定に当たっては、様々な類型が想定されますが、特に想定される4つの類型について、表3-8に示します。

促進区域は、個別事業の立案に先立ち、地域の再エネ導入の方針を決める上位計画(地方公共団体実行計画)の段階で、地域全体を見渡して、地域の将来像の検討とあわせて、再エネ種ごとに、再エネポテンシャルを踏まえて、その候補地となり得るエリアを幅広く検討することが重要です。

その上で、可能な限り広域でのゾーニングを行う、「1)広域的ゾーニング型」が最も理想的な考え方となります。

一方、短・中期的な再エネ導入促進の観点からは、環境配慮や合意形成が円滑に図られやすい、区域における特定のエリアを促進区域とする「2)公有地・公共施設型」や「3)地区・街区単位型」での検討から段階的に取り組み、自らの保有する公有地・公共施設も含めて積極的に再エネの導入を図ることが期待されます。

これらの場合、促進区域が設定された後、申請される個別事業ごとに認定の検討が別途行われることとなります。

さらに、段階的な取組という観点からは、個別事業が前提となる「4)事業提案型」もあり得ます。この場合は、累積的影響の観点なども含め地域の将来像も踏まえつつ、促進区域と個別の地域脱炭素化促進事業が同時に検討され、合意形成が図られることとなります。ただし、促進区域の検討を含めた地方公共団体実行計画の検討主体はあくまで市町村である点について留意が必要です。事業提案型で進める場合でも、市町村が、促進区域となり得る場所についてあらかじめ検討・整理し、可能な範囲で示しておくことが有効と考えられます。

いずれの類型を促進区域として設定する場合でも、市町村は、促進区域設定に係る環境省令や都道府県基準を遵守することや、協議会等において十分に地域の合意形成が図られることが必要です。一方で、協議会の運営方法や構成員の範囲、合意すべき事項の範囲は類型によって異なると考えられます。

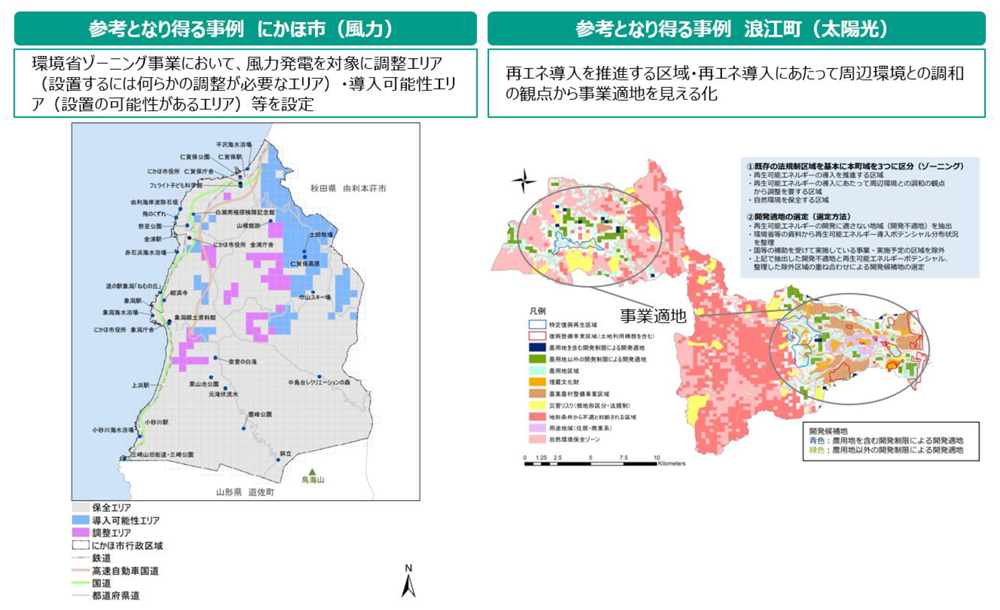

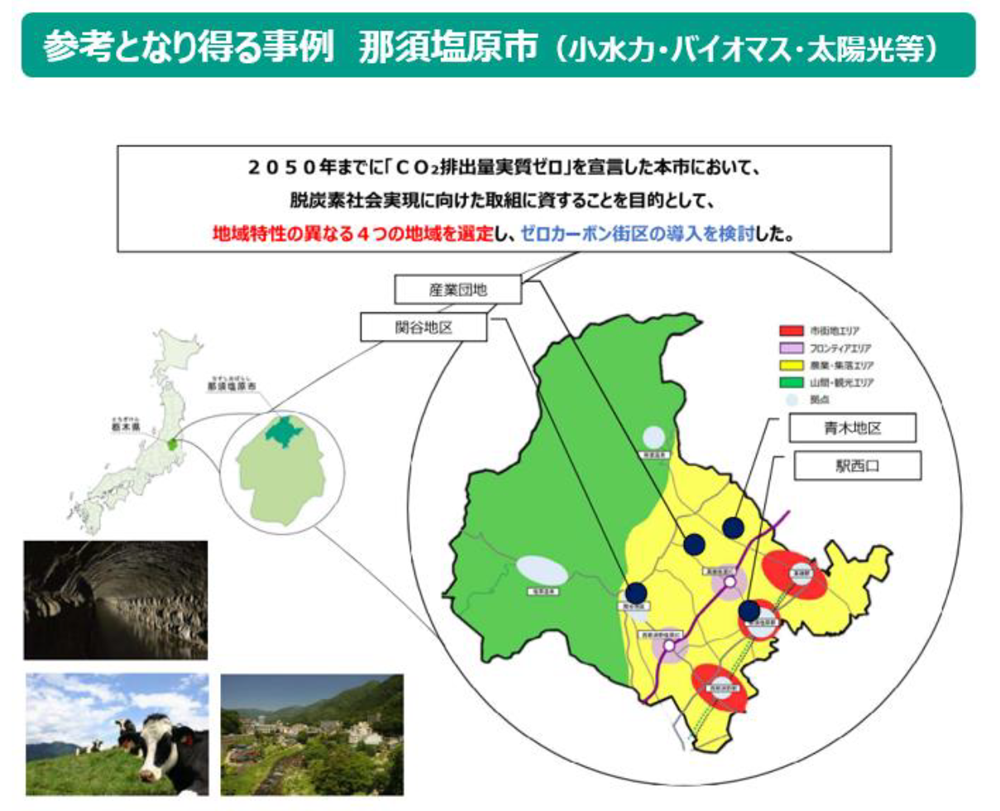

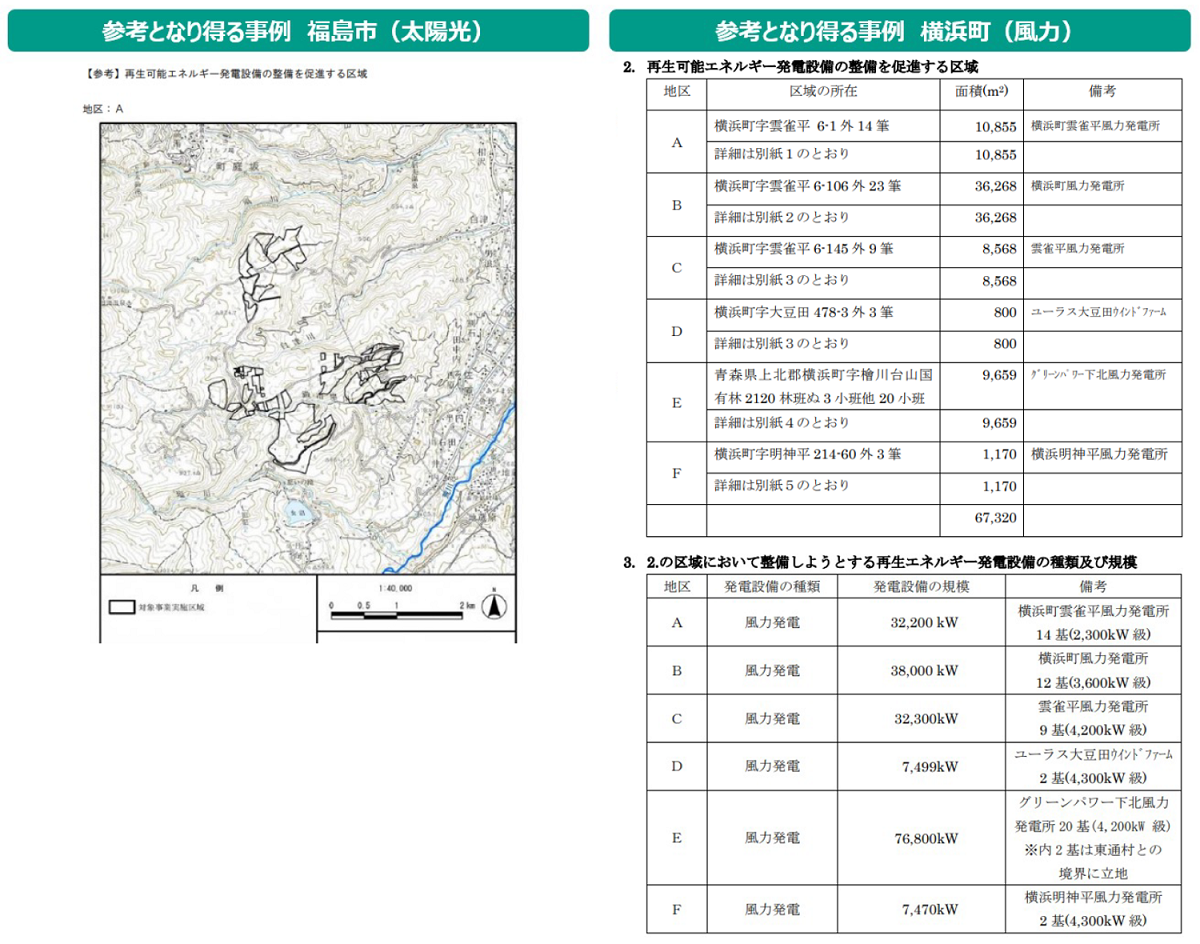

表3-8 促進区域の設定例(分類)

類型 |

具体的な内容 |

参考となり得る事例※ |

|---|---|---|

1)広域的ゾーニング型 |

環境情報等の重ね合わせを行い、関係者・関係機関による配慮・調整の下で、広域的な観点から、再エネの導入の促進区域を抽出 |

秋田県にかほ市(風力) |

2)地区・街区指定型 |

スマートコミュニティの形成やPPA※※普及啓発を行う地区・街区のように、再エネ利用の普及啓発や補助事業を市町村の施策として重点的に行う区域を促進区域として設定 |

栃木県那須塩原市(小水力・バイオマス・太陽光等) |

3)公有地・公共施設活用型 |

公有地・公共施設等の利用募集・マッチングを進めるべく、活用を図りたい公有地・公共施設を促進区域として設定(例:公共施設の屋根置き太陽光発電) |

埼玉県所沢市(太陽光) |

4)事業提案型 |

事業者、住民等による提案を受けることなどにより、個々のプロジェクトの予定地を促進区域として設定 |

福島県福島市(太陽光) |

※:「参考となり得る事例」に示す事例は、環境省が想定する促進区域のイメージを表現するために用いているものであり、実際の事例において促進区域の設定が行われているものではありません。

※※:「PPA」Power Purchase Agreement(電力販売契約)の略称です。オンサイトPPAモデルとして、敷地内に太陽光発電設備を発電事業者の費用により設置し、所有・維持管理をした上で、発電設備から発電された電気を需要家に供給する仕組み等があります。

図3-6 参考となり得る事例【1)広域的ゾーニング型】

出典:にかほ市「陸上風力発電に係るゾーニングマップ」

<https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakuka/gyomuannai/4_1/1/1702.html>

浪江町「浪江町再生可能エネルギー推進計画概要版」(平成30年3月)

<https://www.town.namie.fukushima.jp/site/understand-namie/17827.html>

図3-7 参考となり得る事例【2)地区・街区指定型】

出典:那須環境技術センター「地域再生可能エネルギー活用による『那須塩原市地域循環共生圏』構築支援事業報告書【概要版】(2021年2月)」

<https://www.city.nasushiobara.lg.jp/material/files/group/17/houkokusyo.pdf>

図3-8 参考となり得る事例【3)公有地・公共施設活用型】

出典:所沢市「マチごとエコタウン所沢」

<https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ecotown/index.html>

図3-9 参考となり得る事例【4)事業提案型】

出典:福島市「福島市農山漁村再生可能エネルギー法基本計画(令和3年3月改定)」

横浜町「横浜町再生可能エネルギー基本計画(令和6年1月)」<http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/7,3007,20,html>

3-5.地域脱炭素化促進施設の種類及び規模

促進区域において、当該区域ごとに、促進すべき地域脱炭素化促進施設に係る再エネの種別や規模を記載します。これは、促進区域ごとに総体的に定められるものであり、個々の事業計画の施設や規模を定めるものではありません。

規模については、再エネ発電設備については設備容量(kW)、再エネ熱供給施設については熱量(GJ)で設定することが考えられます。

この際、地方公共団体実行計画における、温室効果ガス削減目標や、再エネの目標(区域内における設備容量の導入目標)、地域脱炭素化促進事業の目標を踏まえつつ設定することが重要です。

3-6.地域の脱炭素化のための取組

地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、その一環として、地域脱炭素化促進施設の整備とあわせ「地域の脱炭素化のための取組」を実施することが求められています。これは、単に地域脱炭素化促進施設の整備を進めるだけでなく、区域の温室効果ガスの排出の量の削減のために創出されたエネルギーを区域内でどのような形で利用するかという観点から、当該施設を地域の脱炭素化につなげることが重要であるためです。

地域脱炭素化促進事業に求める「地域の脱炭素化のための取組」については、市町村が、区域の自然的社会的条件に応じて、地方公共団体実行計画において方針を定め、事業者が事業計画において具体的な取組として位置付け、申請することとなります。

市町村が「地域の脱炭素化のための取組」として定めることが想定される取組として、例えば、施設整備を通じて得られたエネルギーや利益等を地域において活用することで、市町村内での温室効果ガスの排出削減等に貢献する取組などが想定されます。この取組は、施設整備などのハード面の取組だけではなく、環境教育などのソフト面の取組、あるいはそれらが一体となった取組を位置付けることも考えられます。また、「計画策定市町村と連携して・・・の取組を行う」など、連携すべき主体等を位置付けることも可能です。

加えて、地域脱炭素ロードマップにおいて掲げられた取組を含めることも考えられます。

表3-9に「地域の脱炭素化のための取組」の例を示します。

表3-9 施設整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組(例)

部門 |

取組イメージ |

|---|---|

再エネ |

地域脱炭素化促進施設から得られた電気・熱を区域の住民・事業者に供給する取組(地方公共団体出資の地域新電力との連携等) |

建築物 |

住宅・建築物の省エネ性能等の向上 |

運輸 |

ゼロカーボン・ドライブ(再エネ電気×EV/PHEV/FCV) |

EV充電設備の整備等の街づくりへの貢献 |

|

コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり |

|

資源循環 |

資源循環の高度化を通じた循環経済への移行 |

吸収源対策 |

地域の森林整備などのCO₂吸収源対策 |

その他 |

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立 |

地域脱炭素化促進施設を活用した環境教育プログラムの提供 |

|

バイオマス燃料の効率的な供給ルートの確保 |

3-7.地域の環境の保全のための取組

地球温暖化対策推進法においては、事業者は、地域脱炭素化促進事業の一環として、地域脱炭素化促進施設の整備と併せて「地域の環境の保全のための取組」も行うものとされています。「地域の環境の保全のための取組」については、市町村が、区域の自然的社会的条件に応じて、地方公共団体実行計画において方針を定め、事業者が事業計画において具体的な取組として申請することとなります。

また、都道府県基準に地域の環境の保全のための取組であって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するために必要な措置を定めるための考え方が定められている場合において、市町村は、当該考え方に基づき「地域の環境の保全のための取組」を検討することが必要です。

「地域の環境の保全のための取組」の検討は、促進区域の設定と並行して行うことが重要です。すなわち、市町村で促進区域を設定するに当たって、各考慮事項について検討した上で、促進区域設定時点の情報に基づけば促進区域から除外すべき程度の環境保全上の支障のおそれまでは確認されないものの、促進区域の設定の後、事業の実施に当たっては、一定の支障のおそれが判明し得ることが懸念される場合においては、地域脱炭素化促進事業に求める「地域の環境の保全のための取組」に適切な措置を市町村が位置付けることで、事業の実施に際して事業者において適切な措置が講じられることを担保することとなります。

「地域の環境の保全のための取組」での適切な措置としては、必要な調査の実施や、調査結果を踏まえた事業計画の詳細の決定(地域脱炭素化促進施設等の位置、規模、配置、構造等の検討、環境保全措置、事後調査による対応、順応的管理による対応等)等が考えられます。

このほか、「地域の環境の保全のための取組」においては、事業に係る環境保全の取組だけでなく、さらに事業の実施に当たって事業者の取り組む事項として、環境保全の見地から地域で課題となっている事柄について環境の改善を図る取組や、新たな環境価値の創出を伴う取組(プラス面の環境影響をもたらす)を事業計画に盛り込むことを位置付けることも考えられます。(例:荒廃農地において地域脱炭素化促進施設を整備することによる獣害対策への貢献、周辺の荒廃地の緑化や廃屋の撤去等の実施)

具体的には、事業特性や地域特性等に応じて様々な取組が考えられますが、例えば、以下のような取組が考えられます。

- 希少な動物の生息環境を保全する観点において、当該地に生息する希少猛禽類は営巣期等の特定の期間にストレスを与えると繁殖への影響が懸念されることから、現地調査によって生息状況を把握し当該期間に工事を行わない等の環境保全措置を実施。

- 希少な植物の生育環境を保全する観点において、促進区域において希少な植物の生育に関する情報が得られたことから、その生育状況を調査して、生育環境に影響を及ぼす区域の改変を回避。

- 景観への影響の観点において、促進区域内及びその周辺に重要な眺望点があることから、当該眺望点に係るフォトモンタージュを作成するなどにより影響の程度を予測・評価し、地域脱炭素化促進施設の規模(高さや大きさ)や配置の工夫、周辺景観に調和する色彩や形態の採用、眺望点から見えないように植栽を実施。

- 騒音による影響の観点において、住居等の配慮が必要な施設が事業実施区域の近隣に存在することから、工事に係る配慮、設備の配置の工夫などの必要な対策を実施。

- 反射光による影響の観点において、学校や病院等の配慮が必要な施設が事業実施区域の近隣に存在し、反射光の影響が懸念されることから、太陽光パネルの向きの調整などの必要な対策を実施。

- 地熱発電事業者による、各種調査や周辺の温泉モニタリングの実施により、既存温泉等へ影響が生じない開発区域・規模を設定。

- その他、環境の保全の観点から、事業規模等に制限を設けること、工事着手後・施設稼働中における継続的な環境モニタリングの実施や、施設稼働終了後の設備の適正な撤去等を行うこと。

など

「地域の環境の保全のための取組」の策定に当たっては、多くの市町村において、環境保全に関する専門的知見が必ずしも十分でない点を踏まえ、例えば、環境配慮に関する既存のガイドライン類に掲げられた環境保全・環境配慮に係る取組を参照し、施設の規模・種類等に応じて、「地域の環境の保全のための取組」として定めることを検討するよう推奨します。

参考となるガイドライン類を、表3-10に示します。

表3-10 地域の環境の保全のための取組の参考となるガイドライン類

発電種 |

参考とするガイドライン |

|---|---|

太陽光発電 |

「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」(令和2年3月環境省) |

「再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン」 |

|

「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(令和5年10月資源エネルギー庁) |

|

風力発電 |

「風力発電に係る地方公共団体によるゾーニングマニュアル(第2版)」(令和2年3月環境省) |

「再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン」 |

|

「事業計画策定ガイドライン(風力発電)」(令和5年10月資源エネルギー庁) |

|

中小水力発電 |

「事業計画策定ガイドライン(中小水力発電)」(平成29年1月資源エネルギー庁) |

「再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン」 |

|

「小水力発電設置のための手引き」(令和5年3月国土交通省水管理・国土保全局) |

|

地熱発電 |

「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」(令和5年3月(令和6年3月一部改訂)環境省) |

「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」及びその解説通知 |

|

「再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン」 |

|

「事業計画策定ガイドライン(地熱発電)」(令和5年10月資源エネルギー庁) |

|

バイオマス発電 |

「再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン」 |

「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」(令和5年10月資源エネルギー庁) |

3-8.地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

3-8-1.基本的な考え方

地球温暖化対策推進法においては、事業者は、地域脱炭素化促進事業の一環として、「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」を行うこととされています。「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」については、市町村が、区域の自然的社会的条件に応じて、地方公共団体実行計画において方針を定め、事業者が事業計画において具体的な取組として申請することとなります。

市町村は、地域の将来像も踏まえつつ、地域循環共生圏の構築や、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けてどのような取組が必要か、という観点から当該項目を検討していく必要があります。このような観点を踏まえつつ、表3-11に示すような取組を位置付けることにより、地域脱炭素化促進事業が、地域の経済活性化や地域課題の解決に貢献し、地域における再エネの社会的受容性の向上を図り、地域の魅力と質を向上させる地方創生につながるものとなるよう促すことが期待されます。

地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組については、地域のニーズに合致し、かつ、実現可能なものとなるよう、市町村、先行利用者、周辺住民、事業者等が十分協議を行いながら、地域に応じた取組を検討してください。

また、「計画策定市町村と連携して・・・の取組を行う」など、取組の実施に当たって連携すべき主体等を位置付けることも可能です。

さらに、農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項についても、農山漁村再エネ法の基本方針に適合する形で記載することにより、同法の基本計画とみなされ、同法の特例措置の活用も可能となります。

表3-11 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組の例

地域へのメリット |

取組例 |

|---|---|

地域経済への貢献 |

域内への安価な再エネの供給や域内での経済循環を推進する取組 |

地元の雇用創出や保守点検等の再エネ事業に係る地域の人材育成や技術の共有、教育プログラムの提供等を行う取組 |

|

地元の事業者・地域金融機関などの事業主体・ファイナンス主体としての参画を行う取組 |

|

再エネの導入とセットでデータセンター等の産業を誘致する取組 |

|

地域における社会的課題の解決 |

再エネの非常時の災害用電源としての活用や、EVシェアリング、グリーンスローモビリティの導入・活用など他の政策分野の課題解決にもいかす取組 |

再エネ事業に伴う発電余熱の施設園芸への活用や、燃焼残渣物の有機肥料としての活用等の取組 |

|

収益等を活用して高齢者の見守りサービスや移動支援等の取組 |

|

耕作放棄地・荒廃農地の活用による獣害対策 |

|

市町村における地域活動等の支援 |

※上記について、「計画策定市町村と連携しながら・・・」との文言を記載することも可能。

3-8-2.農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項

市町村が、地方公共団体実行計画において、「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」に促進区域(農山漁村再エネ法第5条第5項の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る。)においてその実施を促進する地域脱炭素化促進事業(農山漁村再エネ法第3条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この項において「再生可能エネルギー発電設備」という。)の整備を含むものに限る。)と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を定めた場合で、当該地方公共団体実行計画のうち地域脱炭素化促進事業に関する事項が農山漁村再エネ法第4条第1項に規定する基本方針に適合するときは、当該地方公共団体実行計画に定められた再生可能エネルギー発電設備の整備については、当該地方公共団体実行計画を農山漁村再エネ法第5条第1項に規定する基本計画とみなします(第21条の2第1項)。

地方公共団体実行計画が農山漁村再エネ法の基本計画とみなされた場合、農山漁村再エネ法の設備整備計画の認定に係る規定(設備整備計画の認定、設備整備計画の変更、酪肉振興法、漁港及び漁場の整備等に関する法律及び海岸法の特例(農地法、森林法、自然公園法及び温泉法に係る規定を除く。)等)が適用されます。

また、市町村は、当該市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(農山漁村再エネ法第5条第4項に規定する農林地所有権移転等促進事業をいう。)に関する農山漁村再エネ法第5条第4項各号に掲げる事項を定めることができるとされています(第21条の2第2項)。

3-8-3.参考事例

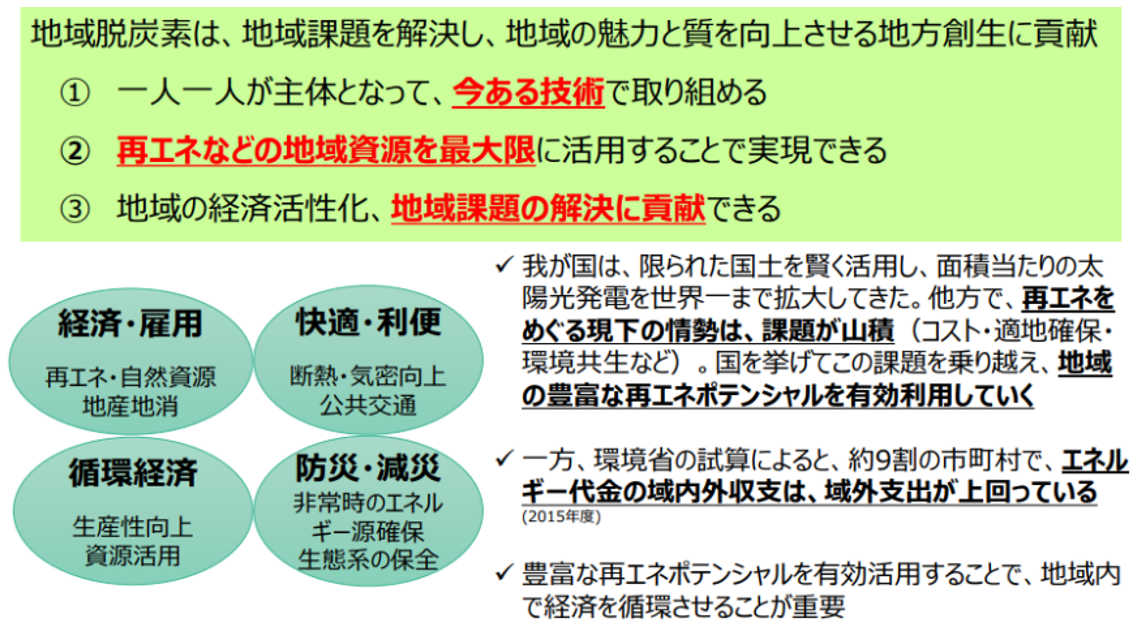

地域脱炭素ロードマップでは、図3-10に示すように「経済・雇用」「快適・利便」「循環経済」「防災・減災」に関連付けて脱炭素事業に取り組む方向性を提示しています。このような視点を参考にして、都道府県や市町村に適した地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組の検討が期待されます。

図3-10 地域脱炭素ロードマップによる地方創生の視点

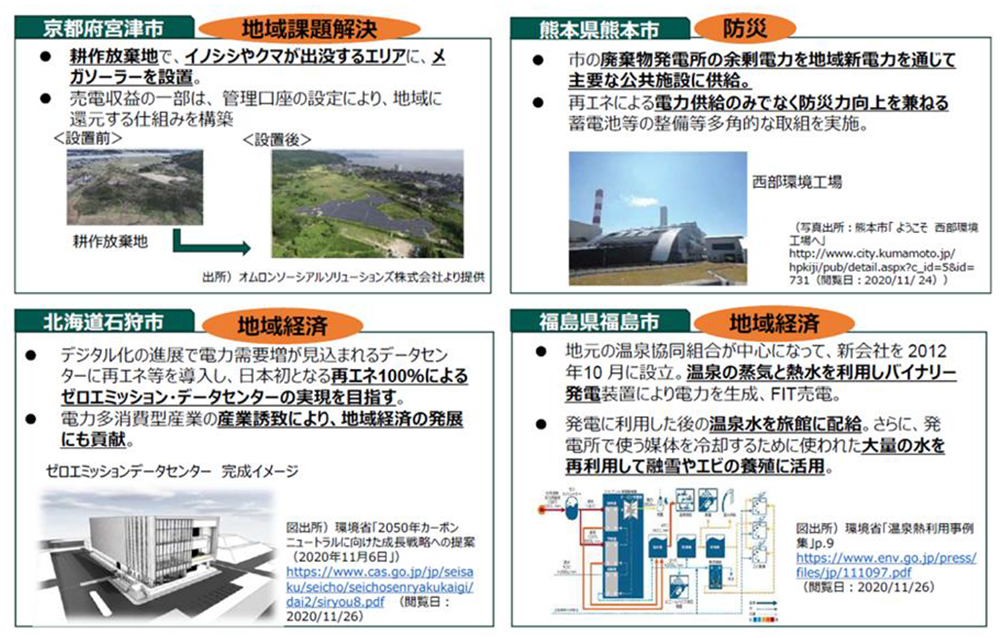

また、地域の経済・社会の持続的発展に貢献する事例を図3-11に示します。

図3-11 想定される活用方法の事例

【コラム】地域に裨益する再生可能エネルギー事業の実施に関するガイドライン |

岩手県久慈市では、久慈市内における大規模再エネ事業の導入に関し、当該再エネ事業が「地域に裨益する」ものとなるよう再エネ事業者が配慮・実施すべき事項について定めた「地域に裨益する再生可能エネルギー事業の実施に関するガイドライン」を、令和3年10月に策定しました。 大規模再エネ事業の導入に際しては、市と再エネ事業者間で、「1)実施いただきたい地元協調策」の内容に基づき協議の上、協定を締結します。協定書には、地元協調策のほか「2)その他、協定書に記載させていただく事項の項目」について記載します。 1)実施いただきたい地元協調策(概要、詳細は相談の上決定) ア 市内企業又は個人による出資の受け入れ ①市内企業又は個人における事業投資先として、②再エネ意識、事業への理解の向上のため出資を受け入れいただく。 イ 建設及び維持管理業務の発注先となり得る市内事業所の育成 市及び久慈商工会議所と連携して、再生可能エネルギー発電設備の建設及び維持管理業務に対する市内事業所等の参入支援(参入セミナー講師、個別企業とのマッチング等)にご協力いただく。 ウ 地域課題解決のために活用可能な資金提供 売電収入の一部(1%程度)を地元産業振興等(再エネ事業者の希望による)の目的として資金提供いただく。 エ 地域新電力と連携したエネルギー地産地消に向けた連携 再生可能エネルギーの地産地消を柱とした「脱炭素」の取り組みを実現するための協議会(久慈地域再生可能エネルギー振興協議会(事務局:久慈地域エネルギー株式会社))の趣旨に賛同いただき、当該協議会に参画いただく。 オ 教育・観光に資するPR施設の設置 キャリア教育、生涯学習及び観光等の拠点施設として事業箇所ごとに、研修施設(研修室、トイレ)、PR看板を設置いただく。 カ 作業用通路等の供用 林業振興等の観点から、開発に伴う作業用通路等を供用いただく。 2)その他、協定書に記載させていただく事項 ア 災害の防止に関する事項 イ 自然環境、生活環境との調和に関する事項 ウ 地位承継に関する事項 3)協定書には、記載しないがご協力いただきたい事項 ア 再エネ事業の実施に係る市の地権者支援に関するPRチラシの配布 イ 再エネ事業者が実施した風況調査結果等の市への情報提供

出典:久慈市地域にひ益する再生可能エネルギーの事業実施に関するガイドラインの策定 |

3-9.その他地方公共団体実行計画に関する留意点

3-9-1.地方公共団体実行計画の共同策定について

地方公共団体実行計画は、複数の都道府県や市町村が共同で策定することが可能です。地熱発電やバイオマス発電、風力発電など、一体的な再エネポテンシャル等が複数の都道府県や市町村にまたがることが想定される場合、関係する都道府県や市町村が共同で地方公共団体実行計画を策定することが有効であると考えられます。特に地熱発電については、傾斜掘削の実施領域が、再エネ設備の建設等が行われる市町村だけでなく隣の市町村の地下にまで及ぶことがあるため、地下構造物も含めて認定を取得する必要があることを考慮して、促進区域を設定する必要があります。この場合における事業認定や認定事業への指導については、促進区域を設定した複数市町村が連携しながら取り組むことが重要です。特に広域で回収するバイオマスについては、一部事務組合を軸とした検討を実施することも考えられます。

また、近隣の都道府県や市町村が共同して策定することや、再エネポテンシャルが多い都道府県や市町村と少ない都道府県や市町村が共同して策定することも考えられます。この際、策定における協議会についても共同で実施することが考えられます。

複数の都道府県や市町村での共同設定は、広域的な観点からより適切な計画内容となることが期待できるほか、各地方公共団体の事務負担の低減、取組に積極的な地域による牽引等の効果により合意形成の促進に資するとも考えられます。

なお、地方公共団体実行計画を複数の都道府県や市町村で共同策定した場合、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項は、地方公共団体実行計画を共同策定した複数市町村が共同で策定することも可能ですが、促進区域等の個別の事項について、市町村ごとに設定し、別の文書として取りまとめることも可能です。ただし、その場合、促進区域等が示された当該文書において、共同で策定した地方公共団体実行計画との関係性を示しておく必要があります。地方公共団体実行計画で定めた共同の目標を達成すべく、都道府県や市町村間で連携し、地域脱炭素化促進事業に関する情報共有がなされることが必要です。

また、その逆に、地方公共団体実行計画を各市町村が単独で設定している場合においても、促進区域を複数市町村で共同して設定することも可能です。ただし、前述のとおり、促進区域・地域脱炭素化促進事業は地方公共団体実行計画の下で定められるものであるため、促進区域を共同で設定する市町村全てが地方公共団体実行計画を作成している必要があります。それぞれの市町村における地方公共団体実行計画の目標や配慮事項について認識を共有し、緊密に連携を図りながら促進区域を設定することが必要です。

3-9-2.既存の地方公共団体実行計画との関係について

既存の地方公共団体実行計画に加えて地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定める場合、地方公共団体実行計画とのつながりが明確にされる状態であれば、それらを別冊として作成することも考えられます。ただし、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項は地方公共団体実行計画の一部であるため、設定・変更を行う際には、地球温暖化対策推進法第21条第10項から第13項の規定に基づき、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置や関係地方公共団体の意見聴取、協議会が組織されている場合は協議会における協議などを行う必要があります。

また、促進区域等については再エネの種別ごとに設定することが望ましいものですが、地域によって再エネポテンシャル等の状況が異なることから、必ずしも全ての再エネ種について設定しなくても構いません。また、対象とする再エネ種について一度に設定することが難しい場合、一部の再エネ種について先に促進区域等を設定し、他の再エネ種については追って設定するといった、段階的な設定も可能です。ただし、促進区域等は地方公共団体実行計画の一部であるため、新たな再エネ種について設定を行う際には、地方公共団体実行計画の変更の手続を行う必要があります。

3-9-3.都道府県と市町村との調整について

市町村は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければなりません。

また、都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、

・住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

・関係地方公共団体の意見を聴く

ことが必要となります。

このため、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を地方公共団体実行計画に定める場合においても、当然、これらの規定に基づいて関係地方公共団体との調整を行うことが求められます。

国や都道府県は、地方公共団体実行計画に適合する事業の円滑化のため、エネルギー施策とも連携しつつ、行政手続の円滑化や市町村に対する必要な情報提供、助言、その他の援助を行うよう努めることが求められます。また、都道府県基準がまだ定められていない場合においては、都道府県は将来設定され得る都道府県基準の見通しに立ち、市町村に対して適切に助言を行うことが重要です。

3-9-4.都道府県基準がない場合の促進区域の設定について

都道府県が都道府県基準を定めていない場合でも、促進区域設定に係る環境省令に従い、市町村において促進区域を設定することは可能です。ただし、都道府県基準を定めていない場合は、環境影響評価法に係る特例を受けることはできません。その際には、市町村は、都道府県と事前に協議を行うなど十分に連携をとり、市町村の促進区域の設定後に都道府県が都道府県基準を設定した場合においても、促進区域と都道府県基準の考え方が整合することが望ましく、都道府県は、市町村の促進区域設定を促進する観点から積極的に必要な情報提供、助言を行うことが求められます。

3-9-5.市町村に地方公共団体実行計画がない場合の促進区域の設定について

地球温暖化対策推進法では、市町村は地方公共団体実行計画を定める場合において、地域脱炭素化促進事業の促進に関する各種項目を定めるよう努めるものとされています。つまり、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項は地方公共団体実行計画の下で定められるものであり、地方公共団体実行計画が策定されていない場合、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることはできません。このため、地域脱炭素化促進事業計画の認定を行うことはできません。

一方、地方公共団体実行計画を改定したばかり、あるいは策定・改定作業中であるなど、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項について地方公共団体実行計画上に定めることが難しい場合も考えられます。その際、地方公共団体実行計画とのつながりが明確にされる状態であれば、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を別冊として作成することも考えられます。ただし、これらの事項は地方公共団体実行計画の一部であるため、新たな再エネ種について促進区域を設定する等の場合には、地方公共団体実行計画の変更の手続を行う必要があり、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置や関係地方公共団体の意見聴取、協議会が組織されている場合は協議会における協議などを行う必要があります(第21条第10項から第13項)。

表3-12 地方公共団体実行計画作成・都道府県基準設定の有無に対する留意点

都道府県基準 設定済み |

都道府県基準 未設定 |

|

|---|---|---|

地方公共団体実行計画作成済 |

|

|

地方公共団体実行計画未作成 |

|

|

3-9-6.既存の事業との関係

促進区域を検討する際、候補となる区域において既に再エネ事業が行われている場合や、再エネ事業の実施に向けた手続が行われている場合が考えられます。促進区域は、個別の再エネ事業によらず、まちづくりの一環として区域全体を見渡し、どのようなエリアにどのような再エネが導入されていくことが望ましいかを考慮して設定するものであるため、既存の再エネ事業がある場所を必ずしも促進区域に含めなくても構いません。

一方で、地域脱炭素化促進事業に関する制度は、地域脱炭素化促進事業として行わない再エネ事業を妨げるものではないため、促進区域の設定の有無によらず、既存の事業の実施や、実施に向けた手続が妨げられることはありません。

3-9-7.促進区域の設定時に個別の事業が想定される場合について

通常、促進区域の設定においては、個別の再エネ事業に先立ち、市町村が主体となって長期的に望ましい姿の検討を行いますが、地熱発電での掘削調査を行わないと再エネポテンシャルの詳細や事業性が判断できない場合や公有地・公共施設活用型で地方公共団体が事業実施主体となる場合、事業提案型の場合には、促進区域の検討段階から事業者が検討に加わることが考えられます。この場合、促進区域の設定の時点で、個別の再エネ事業も想定されうることから、個別の事業の中身についても検討がなされることが考えられるため、協議会の構成員を変更するなどして適切な検討を行う必要があります。

3-9-8.地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の見直しについて

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項については、適時適切な見直しが重要です。

地域脱炭素化促進事業の目標や促進区域等は、地方公共団体実行計画における再エネ目標等の達成に資するよう、地域脱炭素化促進事業を計画的に推進するために設定するものであることから、気候変動の状況等も踏まえつつ、国、都道府県や計画策定市町村自身の目標が変更された場合等に見直すことが望ましいです。

また、3-4-4.で記載したとおり、促進区域を設定する際の配慮の考え方については、適時適切な情報のアップデートや見直しを行うことも重要です。

3-9-9.その他

本制度は、地域の合意形成を経て、地域共生型・裨益型の優良な再エネ事業等を呼び込むことを目的とした制度であり、促進区域の設定を行っていないと当該地域において再エネ等の事業を実施できないわけではありません。しかし、その上で都道府県及び市町村には本制度の趣旨やメリットを理解いただき、促進区域や地域脱炭素化促進事業に関する取組を進めることが望まれます。

なお、市町村が促進区域を含めた地方公共団体実行計画を定めるに当たっては、協議会等を活用し、地域の関係者における十分なコミュニケーションを図りながら検討を行うことが重要です。このような検討の過程においては、地域の自然的社会的条件を踏まえた、地域における再エネ事業に関する環境配慮の考え方が明確化されることとなります。促進区域の設定に当たっては、このような促進区域の検討過程における情報として、地域における再エネ事業に関する環境配慮の考え方を併せて示すことが考えられ、例えば、環境保全を優先すべきものとして促進区域とすべきではないと考えるエリアをその理由とともに併せて示していくことや、地域における再エネ事業を行うに当たって考慮すべき環境配慮事項並びに望ましい事業の規模及び形態等や環境保全措置の在り方等を併せて示していくことなども可能です。