- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)

2.都道府県における地方公共団体実行計画(都道府県基準等)

本章では、都道府県が策定する地方公共団体実行計画における都道府県基準の定め方等について解説します。

2-1.都道府県基準の概要

都道府県は、地方公共団体実行計画において、市町村による促進区域の設定に関する基準として、環境省令で定めるところにより、促進区域設定に係る環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じ環境の保全に配慮することを確保するための基準(都道府県基準)を定めることができます(都道府県基準の設定は任意)。都道府県基準は、促進区域設定に係る環境省令で定める国の基準(全国一律に適用)に上乗せ・横出しして、地域の実情に応じた環境の保全への適正な配慮を求めるための基準です。

都道府県基準が定められている場合は、市町村は当該基準に基づき促進区域を定めなければなりません。

都道府県が都道府県基準を含む地方公共団体実行計画を策定する際、協議会が組織されているときは、当該協議会における協議をしなければなりません。協議会の運営や構成については第4章で解説します。

2-2.都道府県基準の解説

再エネの主力電源化に向け、地域共生の課題として、生活環境・自然環境への影響やその懸念に起因するものがあります。こうした課題に対しては、地域脱炭素化促進施設の設置を伴う事業について、具体的な事業計画が立案される段階に先立ち、地域の環境保全への適正な配慮を確保することが効果的です。具体的には、施設の立地場所そのものが生活環境・自然環境への影響の観点から地域トラブルの要因となることが多く見られることから、地域の環境の保全に適正に配慮した立地誘導を制度的に手当てすることにより、円滑な合意形成を図ることが重要です。

こうした観点から、促進区域の設定に当たっては、地球温暖化対策推進法第21条第6項において、促進区域設定に係る環境省令に従い、かつ、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定められた都道府県基準に基づく必要があるとされています。

2-2-1.国が定める環境保全に係る基準(促進区域設定に係る環境省令)

地球温暖化対策推進法第21条第6項において規定されている、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして促進区域設定に係る環境省令において定める国の基準は、全国一律の基準として、市町村が促進区域を設定する際に遵守すべき基準です。都道府県基準を定める場合も、促進区域設定に係る環境省令において定める基準に即して定める必要があります。促進区域設定に係る環境省令については、3-4-2.で解説しますので、そちらを参照してください。

【参考】「環境の保全上の支障」について

促進区域設定に係る環境省令において定める国の基準は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして定められています。

環境基本法において「環境の保全上の支障」とは、規制等の国民の権利義務に直接係わるような施策を講じる目安となる程度の環境の劣化が生じることをいいます。さらに「環境の保全上の支障の防止」とは、環境の保全上の支障である公害その他の人の健康又は生活環境に係る被害を防止することや、確保されることが不可欠な自然の恵沢を確保することをいいます(環境基本法逐条解説121、124ページ参照)。

2-2-2.都道府県基準に係る環境省令

都道府県は地方公共団体実行計画において太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項(第21条第3項第1号)として、促進区域の設定に関する基準を定めることができます。

都道府県基準は、環境省令で定めるところにより、促進区域設定に係る環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとされています(第21条第7項)。

【参考】「環境の保全」と都道府県基準について

「環境の保全」とは、「環境の保全上の支障の防止」にとどまらず、清浄な水や大気、静けさ、良好な自然環境の確保などを含むものであり、大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素及びそれらにより構成されるシステムに着目し、その保護及び整備を図ることによって、これを人にとって良好な状態に保持することを中心的な内容とするものとされています(環境基本法逐条解説121ページ参照)。地域の実情により求められる環境の保全の内容は異なるため、都道府県基準は、国の基準に上乗せ・横出しして、地域の実情に応じた適正な配慮を求めるものとされています。

都道府県基準は、再エネ種ごとの事業特性に応じて、地域の自然環境・生活環境に係る適正な環境の保全を確保する観点から、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに定めることとしています。

都道府県基準は、促進区域設定に係る環境省令で定める基準に即して定めることが必要であるところ、

・促進区域設定に係る環境省令で定める基準において「促進区域に含めない区域」としている区域について、都道府県基準において促進区域とすることを可能とするような基準は設定できません。

・促進区域設定に係る環境省令で定める基準において、「促進区域に含む場合には、指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められることが必要な区域」について、再エネ種ごとの事業特性を踏まえ地域の実情に応じて、都道府県基準において「促進区域に含めない区域」として定めることは可能です。

・市町村における分かりやすさの観点から、例えば、促進区域設定に係る環境省令において促進区域に含めない区域として定めている区域について、都道府県基準においても入念的に促進区域に含めない区域として規定することも考えられます。

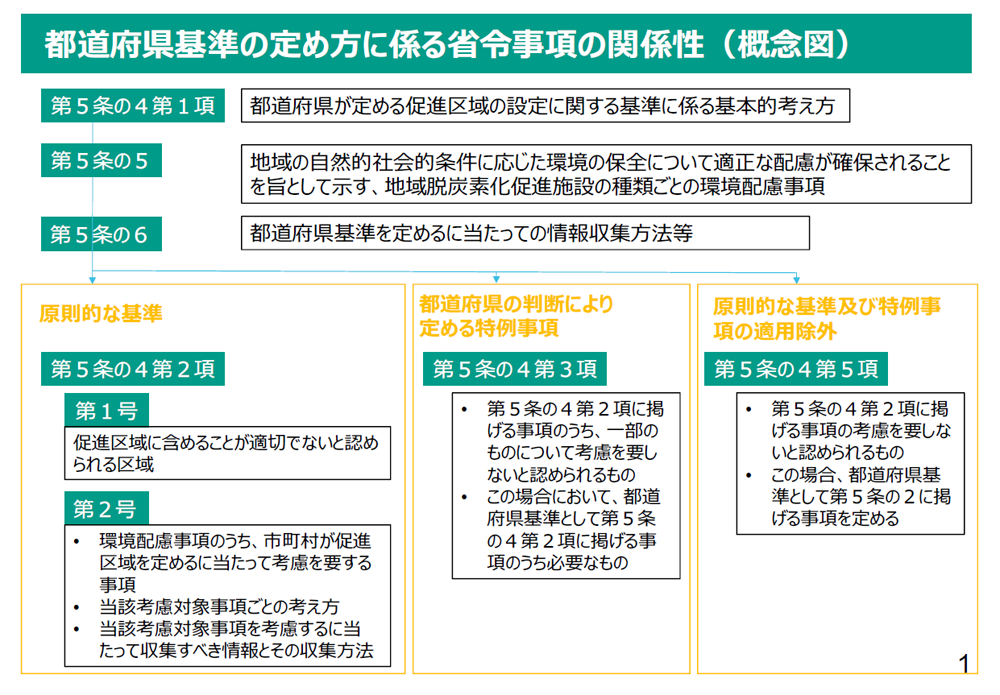

また、都道府県基準は、都道府県基準に係る環境省令で定めるところにより定める必要があるところ、環境省令第5条の4から第5条の6において、再エネ種ごとの事業特性を踏まえた、環境の保全のために配慮すべき事項、配慮すべき事項ごとに環境の保全に配慮するための情報及びその収集方法などが示されています。

図2-1 都道府県基準に係る環境省令事項の関係性(概念図)

都道府県基準を定める際には、都道府県は下記を念頭に置くこととされています。

・地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるものであること。

・当該都道府県が策定する地方公共団体実行計画に掲げる目標との整合が図られるものであること。

・太陽光、風力その他の再エネ種ごとの潜在的な利用可能性を踏まえたものであること。

・国又は地方公共団体等が有する情報及び専門家等からの聴取等により得られる客観的かつ科学的な知見に基づくものであること。

○地球温暖化対策推進法施行規則(抄)

(促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方)

第五条の三 法第二十一条第六項に規定する都道府県の基準(以下「都道府県基準」という。)は、次条から第五条の六までに定めるところにより、定めるものとする。

第五条の四 都道府県基準は、次に掲げる事項を旨として定めるものとする。

一 地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるものであること。

二 当該都道府県が策定する地方公共団体実行計画に掲げる目標との整合が図られるものであること。

三 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーの種類ごとの潜在的な利用可能性を踏まえたものであること。

四 国又は地方公共団体等が有する情報及び専門家等からの聴取等により得られる客観的かつ科学的な知見に基づくものであること。

2 都道府県基準は、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。ただし、第五条の六第一項の検討の結果、定めることを要しないと認められる事項については、この限りでない。

一 地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から促進区域に含めることが適切でないと認められる区域

二 環境配慮事項(地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮すべき事項をいう。以下同じ。)のうち、市町村が促進区域を定めるに当たって考慮を要する事項(以下「考慮対象事項」という。)、当該考慮対象事項ごとの地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するための考え方(地域の環境の保全のための取組であって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するために必要な措置を定めるための考え方を含む。)並びに当該考慮対象事項を考慮するに当たって収集すべき情報及びその収集の方法

2-2-3.都道府県基準の策定

都道府県基準は、地域脱炭素化促進施設の種類及び規模の別に定めるものであり、都道府県の定める再エネ目標の達成に向けて、環境の保全に適正に配慮した上で積極的に再エネを導入するために、地域の実情(地域の再エネポテンシャルや自然環境・生活環境の保全への適正な配慮を要する自然的・社会的条件等)に応じて一歩踏み込んだ検討を行うことが重要です。また、都道府県基準は、都道府県において、地域の自然的社会的条件に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう、促進区域設定に当たって配慮すべき区域の考え方や、再エネ事業の計画立案に当たって考慮すべき環境配慮事項ごとに適正な配慮を確保するための再エネ事業の在り方に関する考え方を整理した上で、再エネを導入するに当たって望ましい立地の考え方や再エネ事業における環境配慮の在り方に関する考え方について、個別事業計画立案段階に先立ちより上位の段階にある都道府県の地方公共団体実行計画において当該都道府県における再エネ導入の政策方針として明確にするもの(いわゆる戦略的環境アセスメントの一種)です。都道府県基準は、地域における広域的な適正な環境配慮の確保の観点において非常に重要な役割を果たすものであり、市町村の促進区域の設定に先立ち定めることが望ましいものです。また、都道府県基準を効果的に定めた上で、市町村の定める地域の環境の保全のための取組において個別事業に係る環境配慮を適切に確保することにより、累積的影響など個別の事業で対応することが難しい課題にも、一定の配慮が可能となることが期待されます。このため、都道府県においては、都道府県基準を定めることを積極的に検討することが求められます。さらに、新たな政策の検討状況や都道府県の計画の目標の達成状況を勘案し、時機に応じて都道府県基準の見直しを行うことが重要です。

都道府県基準に基づき定められた促進区域において地域脱炭素化促進施設の整備が行われる際には、あらかじめ市町村において環境の保全に適正に配慮した区域設定がなされ、かつ、市町村が定めた地域の環境の保全のための取組を満たす形で地域脱炭素化促進事業計画が認定されます。これにより、重大な環境影響の回避が確保され、更には広域的な観点から環境の保全に適正に配慮した区域設定がなされることが担保されていること等から、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく計画段階配慮事項の検討に係る手続(以下「配慮書手続」という。)の規定を適用しないこととする特例を定めています。

都道府県基準を定めるに当たっては、配慮書手続が省略されることを念頭に置き、地域脱炭素化促進事業のうち環境影響評価法の対象となる規模のものについては、配慮書手続において検討すべき検討事項・手法を示すことが重要です。このため、都道府県の関係部局でよく連携して入念的に精査して定めることが求められます。

なお、都道府県及び環境影響評価法第10条第4項の政令で定める市においては、地球温暖化対策推進法第22条の11の特例により配慮書手続の規定を適用しない地域脱炭素化促進施設の整備については、環境影響評価法の配慮書手続において検討すべき配慮事項が法に基づく都道府県基準及び市町村における促進区域の設定に当たっての検討過程において検討されることが担保されていることに鑑み、地域脱炭素化促進事業の促進の観点からも重複する検討を事業者に課さないとの趣旨で地球温暖化対策推進法第22条の11の特例が講じられていることを踏まえ、環境影響評価に係る条例において配慮書手続を規定する場合においては、当該手続を課す趣旨を慎重に検討することが必要であることに留意が必要です。

2-2-4.都道府県基準の設定手法

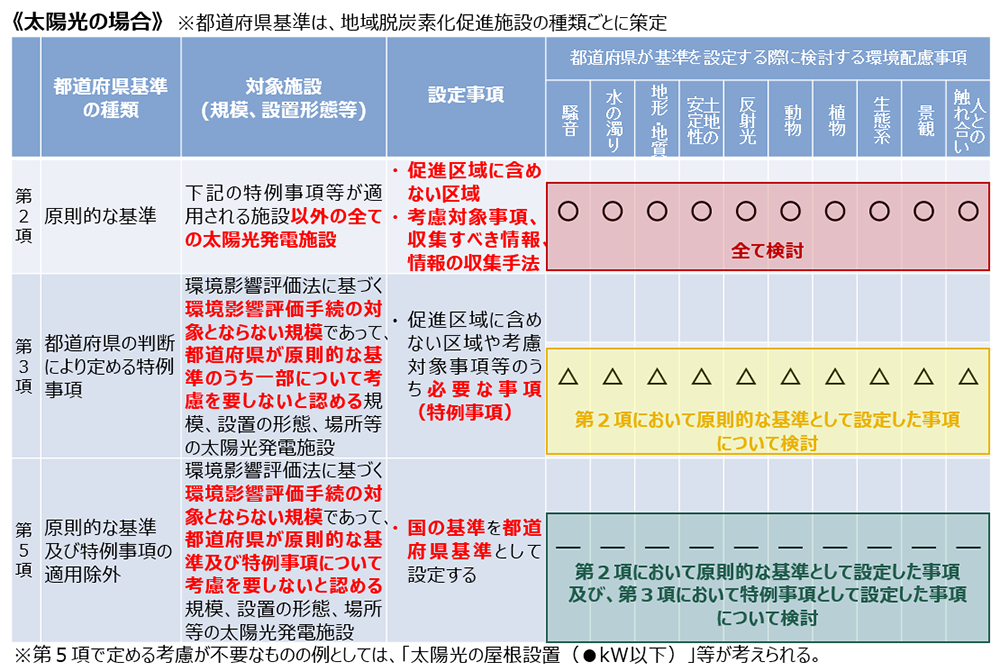

<ⅰ.原則的な基準>

都道府県基準は地域脱炭素化促進施設の種類及び規模ごとに定めるものであり、設置形態(建造物に設置・附属されるか、土地に設置されるか等)、設置場所等を勘案して、表2-1の事項(以下本章において「原則的な基準」という。)を示す必要があります。また、原則的な基準を定めるに当たっては、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに環境省令第5条の5第1項各号に掲げる全ての環境配慮事項について、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう、客観的かつ科学的知見に基づいて検討する必要があります。このとき、当該検討に当たって環境省令で掲げる環境配慮事項以外に、地域脱炭素化促進施設の種類ごとの規模等に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう特に考慮が必要と判断する事項がある場合は、必要に応じて考慮する環境配慮事項を追加することができます(環境省令第5条の5第2項)。

また、都道府県基準としては、これらの区域や事項について定性的な記述や表形式により示す方法を基本としつつ、付加的に該当する区域を図示すること等により分かりやすい基準とすることも考えられます。

表2-1 都道府県基準として示す事項(原則的な基準:環境省令第5条の4第2項各号)

|

事項 |

提示方法 |

|---|---|---|

① |

市町村が促進区域に含めることが適切ではないと判断する区域 |

都道府県は、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から検討を行った結果に基づき都道府県基準を定める場合は、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から促進区域に設定することが適切ではないと判断する区域を、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに示す。 |

② |

環境の保全への適正な配慮を確保する観点から市町村が促進区域を定めるに当たって考慮を要する事項(以下「考慮対象事項」という。)とその考え方、その事項を考慮するに当たって収集すべき情報とその収集方法 |

都道府県は、考慮対象事項を示すに当たっては、市町村が促進区域を定める場合に当該事項を考慮するに当たって「収集すべき情報」及びその「収集方法」を示すとともに、当該環境配慮事項ごとの「適正な配慮を確保するための考え方」(地域の環境の保全のための取組として地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する適切な措置を含む。)を整理して示す。 |

また、都道府県基準の検討に当たっては、環境省令第5条の6第2項各号に掲げる全ての情報に加えて都道府県が必要と判断する情報を収集した上で検討を行わなければならないこととされています。なお、本情報収集に当たっては、国や地方公共団体等が有する文献等を収集するか、専門家等から科学的知見を聴取することとされており、必ずしも現地調査は要しません。

なお、表2-1に示す都道府県基準として示す事項について、その都道府県において検討した結果、①市町村が促進区域に設定することが適切ではないと判断する区域又は②環境の保全への適正な配慮を確保する観点から考慮を要する事項等について、いずれかのみにより地域の自然的社会的条件に応じた適正な環境配慮が確保されるものと判断する場合は、いずれかのみを示す都道府県基準とすることも可能です。しかしながら上記の都道府県基準の趣旨に照らして、都道府県の地方公共団体実行計画に定める目標を踏まえて再エネの導入を促進する観点から適切な内容であるかどうか慎重に検討が必要です。

<ⅱ.特例事項>(環境省令第5条の4第3項及び第4項)

ⅰ.に示す都道府県基準の事項について、都道府県の判断により、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続の対象とならない地域脱炭素化促進事業について、その規模、設置形態、設置場所等(以下本章において「規模等」という。)を勘案して検討し、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から、表2-1に示す都道府県基準の原則的な基準のうち、一部の基準について考慮を要しないと認められる規模等を定めることができます。この場合においては、当該地域脱炭素化促進事業について、原則的な基準のうち考慮を要しない事項を除いた、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から必要な事項(以下「特例事項」という。)を定めることとなります2(例えば、出力○㎾未満の太陽光発電事業について、などの限定された条件に該当するものについて特例事項を定めることになります。)。特例事項を定めるに当たっても、ⅰに示す都道府県基準の検討の手法に準じて、環境省令第5条の5に掲げる環境配慮事項についての検討が必要です。本検討の情報収集に当たっては、国や地方公共団体等が有する文献等を収集することが必要です。なお、都道府県の判断により、必要に応じて専門家等から科学的知見を聴取することが必要となります。

特例事項を定める場合にも、表2-1に示す事項と同様に①市町村が促進区域に含めることが適切ではないと判断する区域又は②環境の保全への適正な配慮を確保する観点から考慮を要する事項等を規定することが可能です。また、特例事項は、都道府県において規模に応じて段階的に定めることも可能です。

2特例事項を定めるに当たっては、原則的な基準を必ず定めることが必要であり特例事項のみを定めることはできません。

<ⅲ.原則的な基準及び特例事項の適用除外>(環境省令第5条の4第5項及び第6項)

原則的な基準を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続の対象とならない地域脱炭素化促進事業について、都道府県は地域脱炭素化促進施設の種類ごとに、その規模等を勘案して検討し、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全の適正な配慮の確保の観点からⅰ.に示す原則的な基準及びⅱ.に示す特例事項について適用しないこととする地域脱炭素化促進施設(例えば、○㎾未満の屋根置きの太陽光発電事業等)を定めることができます。この場合において、都道府県は、2-2-1.の全国一律に遵守を求める事項として促進区域設定に係る環境省令で定める基準を都道府県基準として定めることとなります(例えば、○㎾未満の屋根置きの太陽光発電事業等について、原則的な基準及び特例事項の適用を除外する場合は、都道府県基準(適用除外をするものについての基準)として、促進区域設定に係る環境省令で定める基準をそのまま記載することになります。)。

上記を定めるに当たっては、ⅰ.に示す原則的な基準の検討の手法を参考にしつつ、当該地域脱炭素化促進施設に関係する環境配慮事項について検討が必要です。なお、都道府県の判断により検討の手法をより簡易化して検討を行うことも可能です。本検討の情報収集に当たっては、国や地方公共団体等が有する文献等を収集することが必要です。なお、都道府県の判断により、必要に応じて専門家等から科学的知見を聴取してください。

図2-2 環境省令第5条の4第2項、第3項、第5項に基づき定める都道府県基準の関係性のイメージ図

【参考】都道府県が大規模な太陽光発電を対象として定める基準のイメージ

A県地方公共団体実行計画

■A県の促進区域設定に関する基準(A県基準)

市町村は、次の基準に基づき促進区域を設定すること。

1.太陽光発電(○kW以下のものについては特例都道府県基準として別に定める基準に基づき促進区域を設定すること。)

(1) 次の表に掲げる区域については促進区域に含めないこと(地球温暖化対策推進法第21条第6項の環境省令で促進区域に含めないこととされた区域以外を対象とする)。

環境配慮事項 |

促進区域に含めない区域 |

区域等の設定根拠 |

|---|---|---|

水の濁りによる影響 |

・A県水源地保護条例で定める水源地、水源保護地域 |

・A県水源地保護条例 |

土地の安定性への影響 |

・砂防指定地 |

・砂防法 |

植物の重要な種及び重要な群落への影響 |

・生息地等保護区 |

・種の保存法 |

動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響 |

・ラムサール条約湿地 |

・ラムサール条約 |

地域を特徴づける生態系への影響 |

・世界自然遺産の資産及びその緩衝地帯 |

・世界遺産条約 |

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響 |

・国立/国定公園区域 |

・自然公園法 |

その他A県が必要と判断するもの |

・土砂災害特別警戒区域 |

・土砂災害防止法 |

※法令等の名称は下記のとおり略称を用いた。

・急傾斜地法:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)

・土砂災害防止法:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)

・種の保存法:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)

・ラムサール条約:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約

・鳥獣保護管理法:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)

・世界遺産条約:世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

(2) 次に掲げる「促進区域の設定に当たって考慮すべき環境配慮事項」について、「収集すべき情報」とその「収集方法」に基づいて必要な情報を収集し検討を行うこと。また、検討の結果を踏まえて促進区域を設定するとともに、促進区域で行われる事業について、環境の保全への適正な配慮を確保するための適切な措置(下記の「適正な配慮のための考え方」に掲げる措置など)が講じられることが確保されるよう、「地域の環境の保全のための取組」に位置付けること。

促進区域の設定に当たって考慮すべき環境配慮事項 |

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその収集方法 |

適正な配慮のための考え方(促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のための取組」として位置付ける、環境の保全への適正な配慮を確保する適切な措置) |

|

|---|---|---|---|

収集すべき情報 |

収集方法 |

||

騒音による生活環境への影響 |

・保全対象施設(学校、病院等)の種類 ・住宅の分布状況 |

・EADAS ・関係部局が示す情報 |

・パワーコンディショナの設置場所を調整して保全対象施設や住宅からの離隔をXメートル以上確保すること、又はパワーコンディショナに囲いを設ける等の防音対策を講じること。 |

水の濁りによる影響 |

・取水施設の状況 |

・EADAS ・A県県民生活課WEBサイト |

・沈砂地や濁水処理施設等を設置するなど、適切な濁水発生防止策を講じること。 |

重要な地形及び地質への影響 |

・「A県重要地形レッドリスト」に掲載されている情報 |

・A県自然保護課WEBサイト |

(促進区域に当該区域を含む場合) ・当該地形の改変を避けた、又は改変面積をできる限り小さくした事業計画にすること。 |

反射光による生活環境への影響 |

・保全対象施設(学校、病院等)の種類 ・住宅の分布状況 |

・EADAS ・関係部局が示す情報 |

・事業地の周囲に植栽を施すこと、太陽光の反射を抑えた仕様のパネルを採用すること、又はアレイの配置又は向きを調整することなど、保全対象施設や住宅の窓に反射光が差し込まないよう措置を講じること。 |

植物の重要な種及び重要な群落への影響

|

・植生自然度の高い地域 |

・EADAS |

・原則、当該地域の改変を避けた事業計画にすること。ただし、当該植生が点在している場合、事業者が、専門家の意見聴取・現地調査を行い、必要な措置を事業計画に反映する場合はこの限りではない。 |

・特定植物群落 |

・EADAS |

・当該地の改変を避けた事業計画にすること。 |

|

・巨樹・巨木林 |

・EADAS |

・指定対象の改変を避けた事業計画にすること。 |

|

・環境省レッドリスト ・A県レッドリスト |

・地方環境事務所に聴取 ・A県自然保護課に聴取 |

・事業の実施に先立ち、必要に応じて調査を行い、必要な措置※を講じること。 ※市町村は、促進区域を設定しようとしている場所において特に配慮を必要とする種の生息状況とその保全に必要な措置について地方環境事務所やA県自然保護課に聴取し、促進区域と合わせて示す。 |

|

動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響 |

・A県指定鳥獣保護区(特別保護地区以外の区域) |

・EADAS ・A県ハンターマップ |

(促進区域に当該区域を含む場合) ・当該区域の改変面積をできる限り小さくした事業計画にすること。 |

・環境省レッドリスト ・A県レッドリスト |

・地方環境事務所に聴取 ・A県自然保護課に聴取 |

・事業の実施に先立ち必要に応じて調査を行い、必要な措置※を講じること。 ※市町村は、促進区域を設定しようとしている場所において特に配慮を必要とする種の生息状況とその保全に必要な措置について地方環境事務所やA県自然保護課に聴取し、促進区域と合わせて示す。 |

|

地域を特徴づける生態系への影響 |

・自然再生の対象となる区域 |

・EADAS ・地方環境事務所WEBページ ・自然再生協議会に聴取 |

・事業の実施に当たって、必要な措置※を講じること。 ※市町村は、当該自然再生の対象となる区域で必要な措置について自然再生協議会に意見聴取し、促進区域と合わせて示す。 |

・重要里地里山 ・重要湿地 |

・EADAS ・地方環境事務所に聴取 |

・事業の実施に先立ち、必要に応じて調査を行い、必要な措置※を講じること。 ※市町村は、促進区域を設定しようとしている場所において特に配慮を必要とする対象の現況とその保全に必要な措置について地方環境事務所に聴取し、促進区域と合わせて示す。 |

|

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響 |

・国立/国定公園、A県立自然公園の利用施設に位置付けられている眺望点 ・長距離自然歩道 |

・EADAS ・地方環境事務所に聴取 ・A県自然保護課に聴取 |

・事業の実施に先立ち、必要に応じて調査を行い、必要な措置※を講じること。 ※市町村は、促進区域を設定しようとしている場所に関して、特に配慮が必要となる自然公園内の眺望点や長距離自然歩道からの眺望の状況とその保全に必要な措置について地方環境事務所やA県自然保護課に聴取し、促進区域と合わせて示す。 |

・A県立自然公園区域の普通地域 ・風致保安林 |

・EADAS ・A県自然保護課WEBページ ・A県森林GIS |

(促進区域に当該区域を含む場合) ・事業地の周囲に植栽を施すこと、周辺部の森林を残すこと、又は周辺景観との調和に配慮した太陽光パネルや附帯設備の色彩とすること。 ・事業終了後は撤去し、リユース・リサイクルを含め適正に処理すること。 |

|

主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響 |

・長距離自然歩道 ・保健保安林 |

・A県自然保護課WEBページ ・A県森林GIS |

(促進区域に当該歩道や区域を含む場合) ・当該歩道や区域の改変を避けた、又は改変面積をできる限り小さくした事業計画にすること。 |

その他A県が必要と判断するもの |

・土砂災害警戒区域 |

・EADAS ・A県防災情報ポータル |

(促進区域に当該区域を含む場合) ・当該区域の指定理由を踏まえ、土砂災害に備えた適切な事業計画にすること。 |

※名称は下記のとおり略称を用いた。

・重要里地里山:生物多様性保全上重要な里地里山

・重要湿地:生物多様性の観点から重要度の高い湿地

【参考】環境基本法における「土地の安定性」について

環境基本法第14条においては、第19条、第20条も含む環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、第14条第1号~第3号に掲げる事項の確保を旨として、各種施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならないこととされており、同法同条第1号には「人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること」と規定されています。この点から、ここで示す「自然的構成要素」には「土地の安定性」も含まれるものとなります。

第14条第1号では、「大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること」が規定されていますが、これは、例えば大気汚染等により建物や洗濯ものが汚れることなどのように、自然の構成要素の変化を通じて人工物に損傷が与えられることを防ぐことも趣旨に含まれており、「土地の安定性」が損なわれれば、土砂災害等によってそこに存在する建築物等にも被害を生じることとなるため、本号に基づいて「土地の安定性」についても良好な状態に保持することも、促進区域の設定において求められることとなります。なお、良好な状態の保持には、環境の保全上の支障の防止(24ページ参照)のための水準にとどまらず、更に良好な状態を目指すことも含むものであり、具体的には、規制等の強制力を持った施策により確保されるものではなく、例えば、地方公共団体や事業者によって自発的な活動等を行うこと等を通して、その確保が目指されることとなります。

<ⅳ.都道府県基準の策定に当たっての留意事項>

その他、都道府県基準を定める場合の一般的留意事項は下記のとおりです。

・都道府県は、市町村が促進区域を設定するに当たっては、地域脱炭素化促進事業の種類ごとのポテンシャルに応じて、環境への影響の懸念が小さいと考えられる開発済みの場所から優先的に設定されるよう都道府県基準を検討してください。

・都道府県は、都道府県基準を定めるに当たっては、検討の経緯、その内容、当該検討に際して参考にした資料等(希少野生動植物種の情報等の秘匿性のある情報を含むものを除く。)について明らかにすることが重要です。

・都道府県は、必要に応じて、地域脱炭素化促進事業であって再生可能エネルギー熱供給設備に係るものについて、上記に定めるところに準じて都道府県基準を検討することも可能です。

また、都道府県の地方公共団体実行計画において、当該都道府県の管内における市町村の地方公共団体実行計画に促進区域として位置付けることが推奨される区域に関する都道府県としての考え方を示すことは妨げられません。

○地球温暖化対策推進法施行規則(抄)

(環境配慮事項)

第五条の五 環境配慮事項は、次の各号に掲げる地域脱炭素化促進施設の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

一 地域脱炭素化促進施設であって太陽光を電気に変換するもの 次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 騒音による影響

⑵ 水の濁りによる影響

⑶ 重要な地形及び地質への影響

⑷ 土地の安定性への影響

⑸ 反射光による影響

ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響

⑵ 植物の重要な種及び重要な群落への影響

⑶ 地域を特徴づける生態系への影響

ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響

⑵ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響

二 地域脱炭素化促進施設であって風力を電気に変換するもの 次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 騒音による影響

⑵ 重要な地形及び地質への影響

⑶ 土地の安定性への影響

⑷ 風車の影による影響

ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響

⑵ 植物の重要な種及び重要な群落への影響

⑶ 地域を特徴づける生態系への影響

ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響

⑵ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響

三 地域脱炭素化促進施設であって水力を電気に変換するもの 次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 水の汚れによる影響

⑵ 富栄養化による影響

⑶ 水の濁りによる影響

⑷ 溶存酸素量による影響

⑸ 水温による影響

ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響

⑵ 植物の重要な種及び重要な群落への影響

⑶ 地域を特徴づける生態系への影響

ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響

⑵ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響

四 地域脱炭素化促進施設であって地熱を電気に変換するもの 次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 硫化水素による影響

⑵ 水の汚れによる影響

⑶ 騒音による影響

⑷ 温泉への影響

⑸ 重要な地形及び地質への影響

ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響

⑵ 植物の重要な種及び重要な群落への影響

⑶ 地域を特徴づける生態系への影響

ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響

⑵ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響

五 地域脱炭素化促進施設であってバイオマスを電気に変換するもの 次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 大気質への影響

⑵ 騒音による影響

⑶ 悪臭による影響

ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響

⑵ 植物の重要な種及び重要な群落への影響

⑶ 地域を特徴づける生態系への影響

ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項 次に掲げる事項

⑴ 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響

⑵ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響

六 地域脱炭素化促進施設であって再生可能エネルギー熱供給施設であるもの 地域の自然的社会的条件又は地域脱炭素化促進施設の規模その他の事項に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮が必要と判断する事項

2 前項各号に掲げるもののほか、都道府県は、地域の自然的社会的条件又は地域脱炭素化促進施設の種類、規模その他の事項に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう特に考慮が必要と判断する事項について、環境配慮事項とすることができる。

○地球温暖化対策推進法施行規則(抄)

(都道府県基準の検討の方法等)

第五条の六 都道府県が都道府県基準を定めるに当たっては、環境配慮事項ごとに、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう検討するものとする。

2 前項の検討は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報その他都道府県が必要と判断するものを収集して行うものとする。

一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち大気質への影響並びに硫化水素、騒音、悪臭、反射光及び風車の影による影響 住居がまとまって存在している地域の状況及び学校、病院その他環境の保全についての配慮が特に必要な施設の種類

二 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち水の汚れ、富栄養化、水の濁り、溶存酸素量及び水温による影響 水道原水取水地点(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第二条第三項に規定する取水地点をいう。)等の状況

三 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち温泉への影響 温泉の状況

四 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち重要な地形及び地質への影響 地形及び地質の状況

五 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち土地の安定性への影響 土地の形状が保持される性質の状況

六 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する環境配慮事項のうち動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響並びに植物の重要な種及び重要な群落への影響並びに地域を特徴づける生態系への影響 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地又は生育地としての自然環境その他まとまって存在し生態系の保全上重要な自然環境の状況

七 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する環境配慮事項のうち主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響 眺望の状況及び景観資源の分布状況

八 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する環境配慮事項のうち主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響 野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況

3 前項の情報の収集は、次に掲げる方法により行うものとする。

一 国又は地方公共団体等が有する文献その他の資料(法令(条例を含む。)に基づく土地利用に関する規制等の対象となる地域の指定等の状況を示した図面等を含む。)を収集する方法

二 専門家等から科学的知見を聴取する方法

4 都道府県は、第一項の検討の経緯及びその内容並びに当該検討に際して参考にした資料等を適時に明らかにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報その他公になっていない情報の公開に当たっては、当該情報のうち秘匿することが必要であるものについて必要な措置を講じるものとする。

5 都道府県は、地方公共団体実行計画に定めた法第二十一条第三項第五号に掲げる目標(同項第一号に規定する施策の実施に関する目標に限る。)の達成状況及び関連する施策の実施状況並びに地域の自然的社会的条件の状況を勘案しつつ、必要があると認めるときは、都道府県基準の見直しを行うものとする。

○地球温暖化対策推進法施行規則(抄)

(促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方)

第五条の三 1~2(略)

3 都道府県は、前項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)別表第一の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から前項各号に掲げる事項のうち一部のものについて考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、前項各号に掲げる事項のうち必要なもの(以下「特例事項」という。)を定めることができる。

4 前項の地域脱炭素化促進施設及び特例事項は、第五条の六に定めるところに準じて検討し、その結果に基づいて定めるものとする。

5 都道府県は、第二項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令別表第一の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から第二項各号に掲げる事項(第三項の規定により特例事項を定めた場合にあっては当該特例事項を含む。)の考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、第五条の二各号に掲げる事項を定めるものとする。

6 前項の地域脱炭素化促進施設は、第五条の六に定めるところを参酌して検討し、その結果に基づいて定めるものとする。

2-3.地方公共団体実行計画協議会について

都道府県が都道府県基準を含む地方公共団体実行計画を策定する際、協議会が組織されているときは、当該協議会における協議をしなければなりません。

協議会の詳細については第4章を御参照ください。

2-4.その他都道府県基準に関する留意点

都道府県基準は地方公共団体実行計画の一部として定めるものであるため、策定・変更を行う際には、地球温暖化対策推進法第21条第10項から第13項の規定に基づき、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置や協議会における協議などを行う必要があります。ただし、地方公共団体実行計画の一部である旨を明確にした上で、都道府県基準を別冊として作成するといった運用上の工夫を行うことにより、事務的な負担を減らすことは可能です。

また、市町村が地方公共団体実行計画を策定するに当たり、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努める必要があります。

都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、

・住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

・関係地方公共団体の意見を聴く

ことが必要となります。

このため、都道府県が地方公共団体実行計画に都道府県基準を定める場合においても、これらの規定に基づいて関係地方公共団体との調整を行うことが求められます。

なお、促進区域の設定段階において、都道府県が都道府県基準を定めていない場合でも、促進区域設定に係る環境省令に従い、市町村において促進区域を設定することは可能です(ただし、都道府県基準を定めていない場合は、環境影響評価法に係る特例を受けることはできません。)。その際には、都道府県は市町村と事前に協議するなど十分に連携をとり、市町村による促進区域の設定後に都道府県が都道府県基準を設定した場合においても、促進区域が都道府県基準の考え方と整合するよう、必要な情報提供、助言を行うことが望ましいです。

※地方公共団体実行計画の策定・変更に関する留意点については、3-9.その他地方公共団体実行計画に関する留意点も参照してください。