- ホーム

- 政策

- 政策分野一覧

- 地域脱炭素

- 地方公共団体実行計画

- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ

- 策定・実施マニュアル・ツール類

- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)

1.制度趣旨・概要

本章では、地域脱炭素化促進事業に関する制度の趣旨、地方公共団体・地域・事業者にとってのメリット、本制度の概要、各主体の役割等について解説します。

1-1.制度の背景・趣旨

1-1-1.制度の背景

2020年10月、我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。翌2021年4月、地球温暖化対策推進本部において、2030年度の温室効果ガス削減目標を2013年度比46%削減することとし、さらに、50%の高みに向けて、挑戦を続けていく旨が示されました。また、2021年6月には、国・地方脱炭素実現会議において、「地域脱炭素ロードマップ」が取りまとめられました。

2030年度の温室効果ガス削減目標及び2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、地域の再エネの最大限の導入が求められています。地域資源である再エネは、その活用の仕方によって、地域経済の活性化や、地域の防災力の向上など、地域を豊かにし得るものとなります。一方で、再エネの導入に関しては、景観への影響や野生生物・生態系等の自然環境への影響、騒音等の生活環境への影響や土砂災害等といった様々な懸念や問題が生じていることも踏まえ、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全や、本来想定されている土地利用の在り方、その他の公益への配慮等が必要となっています。

このような背景の下、地球温暖化対策推進法では、地方公共団体実行計画制度を拡充し、円滑な合意形成を図りながら、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再エネ事業の導入拡大を図るため、地域脱炭素化促進事業に関する制度が盛り込まれました。

1-1-2.制度趣旨

地域脱炭素化促進事業に関する制度は、円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地域のメリットにもつながる、地域と共生する再エネ事業の導入を促進するものです。

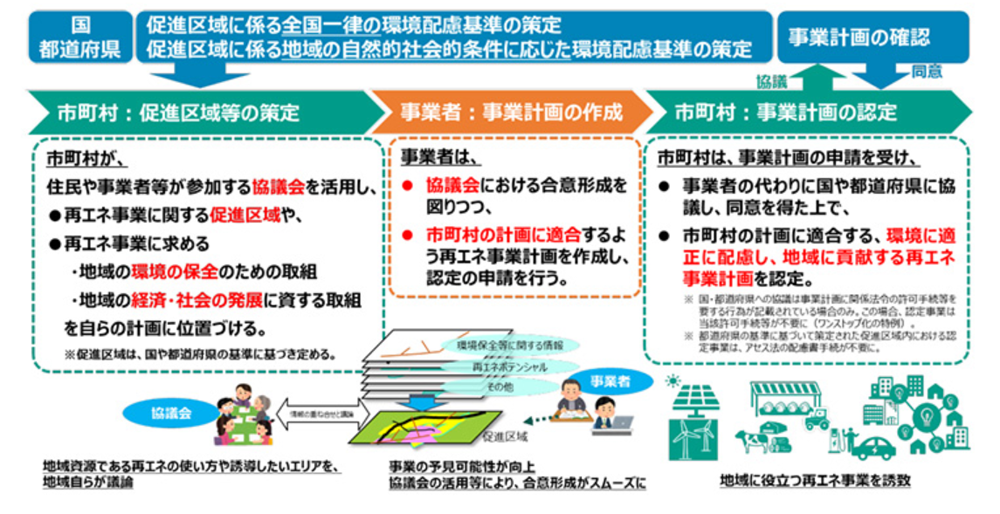

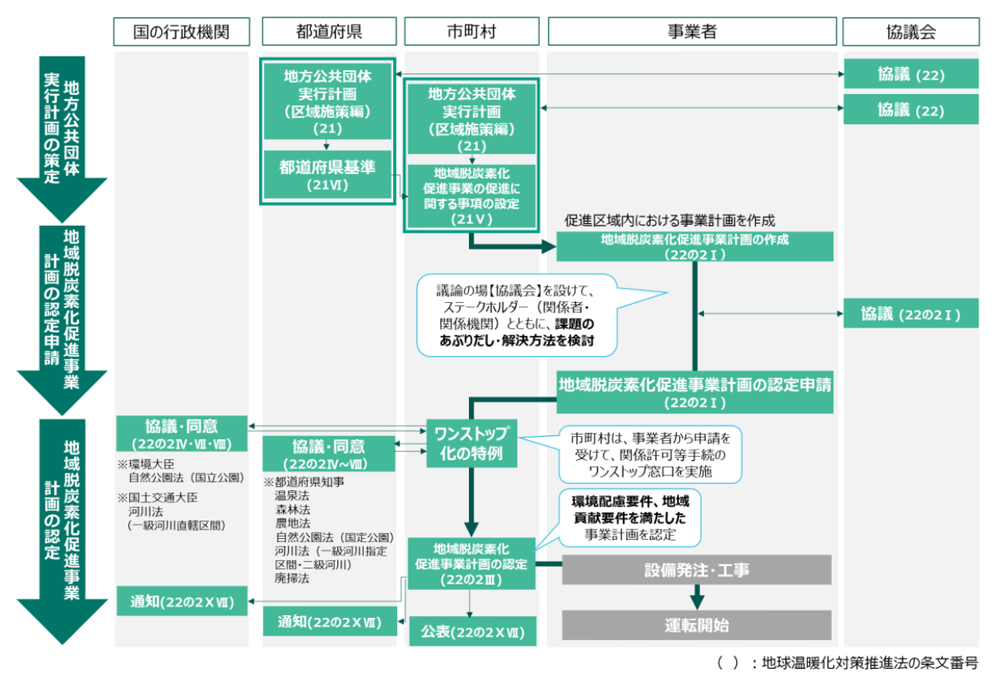

この制度は、大きく以下の2段階の構成となっています(図1-1)。

(1)市町村による地方公共団体実行計画の策定

(2)計画策定市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定

(1)では、地方公共団体実行計画を策定する際、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項について策定します。この際ステークホルダー(関係者・関係機関)が参加する議論の場(協議会等)を設けるなどして、課題のあぶりだしや解決方法を検討し、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)や、市町村として事業に求める「地域の環境の保全のための取組」「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」等を決定します。

(2)では、当該計画を踏まえ、地域脱炭素化促進事業を実施しようとする事業者より提出された地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)について、認定基準に適合している場合、計画策定市町村は地域脱炭素化促進事業としての認定を行います。

認定を受けた地域脱炭素化促進事業は、関係許可等手続のワンストップ化の特例の対象となり、以降の当該手続が不要となるといった特例等を受けることができます。

図1-1 地域脱炭素化促進事業に関する制度

地域脱炭素化促進事業に関する制度は、環境に適正に配慮し、地域に貢献する再エネ事業の導入を促進するものです。また、再エネは地域資源であり、その活用は地域を豊かにし得るものとの認識の下、都道府県や市町村が地域の再エネポテンシャルを最大限活用するような意欲的な再エネ目標を設定した上で、その実現に向け、国や都道府県が策定する環境保全に係るルールにのっとって、市町村が促進区域等を設定することを通じ、円滑な地域合意形成を促すポジティブゾーニングの仕組みです。

1-1-3.制度の活用によるメリット

(1)地方公共団体と地域におけるメリット

地域脱炭素化促進事業に関する制度は、円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地域のメリットにもつながる、地域と共生する再エネ事業の導入を促進するものです。地方公共団体と地域にとって、地域主導で、地域と共生し、地域に裨益する再エネ事業を誘致することができるという点が、この制度の大きなメリットとなります。

促進区域は、協議会等を活用しステークホルダー(関係者・関係機関)で議論を行いながら設定することとなり、促進区域の設定を通じ、再エネ事業に関する円滑な地域の合意形成が促されます。

また、促進区域の設定に当たっては、当該促進区域において促進される地域脱炭素化促進事業計画の認定要件として地域の環境の保全のための取組を定めることができるため、当該取組において、地域脱炭素化促進施設等の事業位置・規模や配置・構造、環境保全措置等の要件を定めることができ、個別事業に係る適正な環境配慮を確保することが可能となります。

都道府県基準は、個別の事業計画の立案に先立ち、望ましい立地の考え方について明確にするもの(いわゆる戦略的環境アセスメントの一種)であり、適切に立地誘導を行い、累積的影響など個別の事業で対応することが容易ではない課題にも、一定の配慮が可能となることが期待されます。

また、地域のオーナーシップの下、事業の候補地や配慮・調整が必要な課題の見える化がなされることで、事業者にとっては再エネ事業の予見可能性が高まるとともに、促進区域で実施される地域脱炭素化促進事業に係る各種法令手続のワンストップ化の特例等や国の支援施策での優遇等により事業者の負担が減り、事業者の参入が促進されることが期待されます。加えて、促進区域等を設定することで、脱炭素化に積極的な地方公共団体としてアピールができることなどが考えられます。

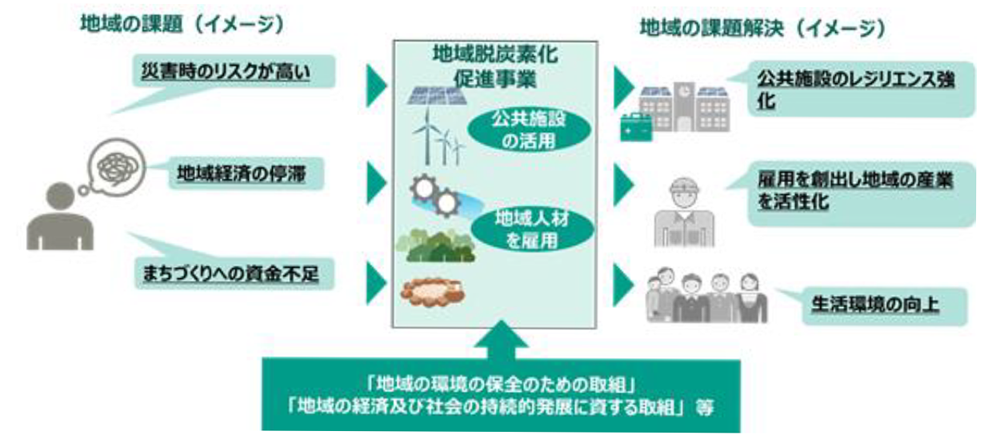

事業者が地域脱炭素化促進事業として促進区域内で再エネ事業を実施するに当たっては、計画策定市町村が協議会等においてステークホルダーと議論を行った上で定めた事業に求める取組(地域の環境の保全のための取組や、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組)を併せて実施することが必要です。この際、それぞれの地域によって地域の課題は異なることから、都道府県や市町村、地域のニーズを踏まえた取組が促されることとなります。また、それぞれの地域ごとに地域の自然的社会的条件や再エネ事業への受容性等が異なることから、地域ごとの実情に応じて、地域が求める適正な環境の保全のための取組を講じることとなります。

このように、地域脱炭素化促進事業を促進することで、地域の環境を保全した上で、地域の脱炭素化と地域の環境・経済・社会的課題の解決を同時に実現し、地域の目指す将来像の実現に貢献していくことが期待されます。

図1-2 地域脱炭素化促進事業のイメージ

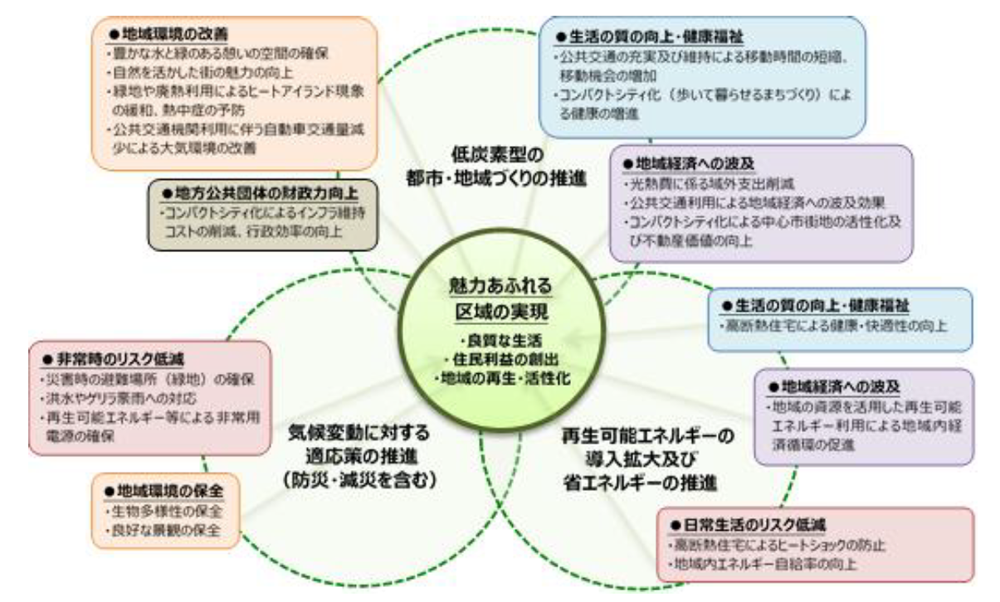

図1-3 地球温暖化対策に伴うコベネフィット

(温室効果ガスの排出抑制と地域の経済・社会的発展の同時達成)の例

(2)事業者におけるメリット

事業者にとって、あらかじめ、市町村において協議会等を通じ地域の合意形成を図りつつ、促進区域等が設定されていることにより、事業の候補地や配慮・調整が必要な課題の見える化がなされ、実施する事業の予見可能性が高まることがメリットとして挙げられます。

事業者は地域脱炭素化促進事業計画を計画策定市町村に申請する前に、協議会が組織されているときは当該協議会での協議を行うことにより、その後の計画策定市町村への計画の申請の際、関係機関での事務処理期間の短縮が見込まれます。

また、事業者が地域脱炭素化促進事業計画を計画策定市町村に申請した際、定められた要件に該当する場合は、関係許可等手続のワンストップ化の特例の対象となり、認定が行われた場合、以降の当該許可等手続が不要となるといった特例等を受けることができます。

具体的な特例措置の内容としては、温泉法、森林法、農地法、自然公園法、河川法、廃掃法の許可等⼿続のワンストップ化や、環境影響評価法に基づく事業計画の早期⽴案段階において計画段階環境配慮事項について検討する⼿続(配慮書手続)が適用されないこと(環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして促進区域設定に係る環境省令で定める基準に従い、かつ、地域の自然的社会的条件に応じて環境の保全への適正な配慮を確保するものとして都道府県が定める基準に基づく場合に限る。)があります。

加えて、地方公共団体実行計画に農林漁業の健全な発展に資する取組が含まれ、農山漁村再エネ法の基準に適合する場合、同法に基づく特例措置の活用も可能となります。これにより、酪肉振興法や漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)等の許可等のワンストップ化の特例や再エネ発電設備の円滑な整備と農地の集約化を併せて図るために行う市町村による農林地所有権移転等促進事業の特例等も適用されるようになります。

ワンストップ化の特例のメリットとしては、事業計画の提出・調整先が計画策定市町村に一元化されることによる関係機関との調整事務の負担軽減があります。なお、許可等が不要となるもの・許可等の基準が緩和されるものではありません。

1-2.制度概要

1-2-1.地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の策定

市町村は、地方公共団体実行計画において、当該計画において定める温室効果ガス排出削減や再エネの利用促進に関する目標も踏まえ、以下の地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるよう努めることとされています。

<地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項>

・地域脱炭素化促進事業の目標

・地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(促進区域)

・促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模

・地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組

・地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき取組

- 地域の環境の保全のための取組

- 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

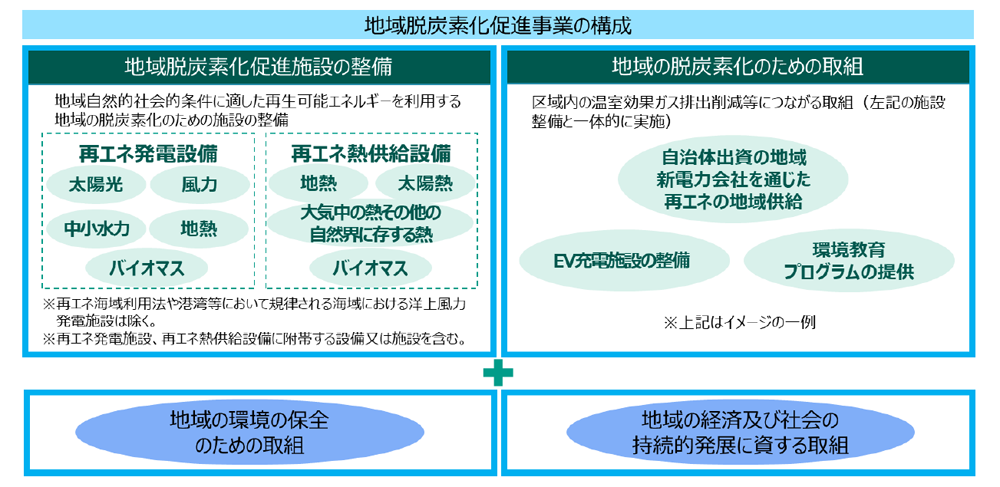

地域脱炭素化促進事業は、再エネを利用した地域の脱炭素化のための施設(地域脱炭素化促進施設)の整備及びその他の「地域の脱炭素化のための取組」を一体的に行う事業であって、「地域の環境の保全のための取組」及び「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」を併せて行うものとして定義されます(図1-4)。

図1-4 地域脱炭素化促進事業の構成

地域脱炭素化促進施設とは、太陽光、風力、その他の再エネであって、地域の自然的社会的条件に応じたものの利用による地域の脱炭素化のための施設として、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定めるものとされており、「再生可能エネルギー発電施設」と「再生可能エネルギー熱供給施設」の2つに大きく分類されます。

具体的にそれぞれに該当するエネルギー種は以下のとおりです。

・再生可能エネルギー発電施設

- 太陽光

- 風力

- 水力(出力が30,000kW未満のものに限る)

- 地熱(探査に係る調査のための掘削設備を含む)

- バイオマス

・再生可能エネルギー熱供給施設

- 地熱

- 太陽熱

- 大気中の熱その他の自然界に存する熱(地中熱、雪氷熱、海水熱、河川熱又は下水熱)

- バイオマス

○地球温暖化対策推進法(抄)

(定義)

第二条 1~5(略)

6 この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。

○地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令(抄)

(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 再生可能エネルギー電気 再生可能エネルギー発電施設を用いて、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号。以下「高度化法施行令」という。)第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものを変換して得られる電気をいう。

二 再生可能エネルギー熱 再生可能エネルギー熱供給施設を用いて、高度化法施行令第四条第四号から第七号までに掲げるものから得られる熱をいう。

三 再生可能エネルギー発電施設 高度化法施行令第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを電気に変換する施設及びその附属設備(再生可能エネルギー電気の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)をいう。

四 再生可能エネルギー熱供給施設 次に掲げるものをいう。

イ 高度化法施行令第四条第四号から第六号までに掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを熱として利用し又は供給するための施設

ロ 高度化法施行令第四条第七号に掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを熱源とする熱を利用し又は供給するための施設

ハ 前二号に掲げるものの附属設備(再生可能エネルギー熱の利用又は供給に欠くことのできないものに限る。)

五 地域脱炭素化促進施設等 地域脱炭素化促進施設及び法第二十二条の二第二項第五号の取組を実施するために必要な施設(漁港(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港をいう。)の区域内の水域若しくは公共空地又は海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいい、同法第四十条第一項第二号及び第三号に規定するものに限る。)以外の海域に設置されるものを除く。)をいう。

(地域脱炭素化促進施設の定義)

第二条 法第二条第六項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 再生可能エネルギー発電施設(高度化法施行令第四条第三号に掲げるものを電気に変換するものにあってはその出力が三万キロワット未満のものに限り、同条第四号に掲げるものを電気に変換するものにあっては同号に掲げるものの探査に係る調査のための掘削設備を含む。以下同じ。)

二 再生可能エネルギー熱供給施設

三 前二号に掲げるものに附帯する設備又は施設であって、蓄電池設備、蓄熱設備、水素を製造又は貯蔵する設備その他の地域の脱炭素化の促進に資するもの

○高度化法施行令(抄)

(再生可能エネルギー源)

第四条 法第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 太陽光

二 風力

三 水力

四 地熱

五 太陽熱

六 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)

七 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)

【コラム】水力を活用する地域脱炭素化促進事業について |

地域脱炭素化促進施設の対象となる水力発電は、出力30,000kW未満のものとして定義されています1。地域脱炭素化促進事業において整備される水力発電施設としては、地域の環境への負荷が可能な限り低いものがより望ましいです。 30,000kW未満の水力発電には、ダムや堰を新たに建設するもののほか、農業用水路や水道用水路などの既存の水路等(利水施設)を活用することで環境への新たな負荷がほとんど生じない形のものがあります。各市町村においては、このような既存の水路等を活用した水力発電が積極的に導入されるよう、その潜在的な可能性を検討し、候補地の洗い出しを行い、地域脱炭素化促進事業として促進していくことが期待されます。 注:既存の水路等における流水を利用した小規模な水力発電については、関係省庁からもガイドラインが公表され導入の促進が図られています。 ■国土交通省:小水力発電と水利使用手続 https://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/index.html ■農林水産省:小水力等再生可能エネルギー導入の推進 https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/shousuiryoku/rikatuyousokushinn_teikosuto.html |

1地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第2条。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)においても、出力30,000kW未満の水力発電を対象としている。

【コラム】バイオマスを活用する地域脱炭素化促進事業について |

バイオマスとは、動植物などから生まれた生物資源の総称です。バイオマス発電では、この生物資源を直接燃焼したりガス化したりして発電します。バイオマス熱利用には、バイオマス資源を直接燃焼し、ボイラから発生する蒸気の熱を利用したり、バイオマス資源を発酵させて発生したメタンガスを都市ガス等の代わりに燃焼して利用したりする等の方法があります。また、発電時に生み出される熱を利用すること(熱電併給)も、資源の有効活用の観点から効果的です。 燃料として使用されるバイオマス資源には、木質チップ等の木質系のもの、稲わらや牛豚ふん尿等の農業・畜産・水産系のもの、生ごみや下水汚泥等の生活系のもののほか、食品加工産業由来の廃棄物、建築廃材、製紙工場由来の黒液などのように、様々なものがあります。 地域脱炭素化促進事業において整備されるバイオマス発電・熱供給施設としては、地域の環境への負荷が可能な限り低いものがより望ましく、地域の資源を活用した地産地消型のものが考えられます。例えば、地域における未利用のバイオマス資源の調達や、隣接した地域間で連携した木質バイオマスの効率的なサプライチェーンの構築等、地域のバイオマス資源に着目した地産地消型の事業が期待されます。広域で連携してバイオマス資源を活用する場合には、燃料の調達から輸送、利用までに至る全体的なプロセスを通じた持続可能性の確保にも留意することが重要です。 【参考】 ■再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン(環境省) |

【コラム】再生可能エネルギー熱供給施設について |

地域脱炭素化促進事業の対象となる再生可能エネルギー熱供給施設は、「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)において、政府が導入拡大を目指す「再生可能エネルギー熱」として特に明記されている、「太陽熱」、「地中熱」、「雪氷熱」、「温泉熱」、「海水熱」、「河川熱」、「下水熱」及び「バイオマス熱」です。 【参考】 ■地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定) |

また、促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして促進区域設定に係る環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県基準が定められている場合は当該基準に基づき設定します。

さらに、市町村における中期・⻑期の温室効果ガス削減目標や再エネ目標の設定・改定、国・都道府県の計画や基準との関係性等を踏まえ、適時適切に見直すことが重要です。

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項は、地方公共団体実行計画の一部であるため、当該事項を定める際には、協議会(後述)が組織されている場合における当該協議会での協議や、地方公共団体実行計画の公表などが必要となります。地方公共団体実行計画の策定については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)」を参照してください。

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を検討するに当たっては、地方公共団体実行計画やその他の関連する行政計画との関係に留意することが重要です。地方公共団体実行計画において位置付けられた区域の将来像、区域全体の温室効果ガス削減目標や、再エネの導入目標等を踏まえながら、それらの目標を実現するための施策として、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を検討していくことが基本的な考え方となります。

とりわけ促進区域については、個別の再エネ事業の実施に先立ち、区域全体の再エネの導入目標等を踏まえながら、まちづくりの一環として区域全体を見渡し、どのようなエリアに再エネが導入されていくことが望ましいか、地域の自然的社会的条件を考慮した上で、既存の再エネ導入に係る制約を所与とするのではなく、土地利用、インフラの在り方も含め、⻑期的に望ましい姿を考えることが重要です。

具体的に参照することが望ましい上位計画や関連計画については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)」の「2-1-5.区域施策編の位置付け」を参照してください。

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/manual3.html#manuals

表1-1 区域の温室効果ガス削減目標・再エネ目標と促進区域等

| 中期的な視点 | 長期的な視点 | ||

|---|---|---|---|

地方公共団体実行計画全体の目標※ |

区域全体の削減目標 | (国:2030年度2013年度比46%。50%の高みを目指す) ・長期の削減目標を踏まえた検討が必要 |

(国:2050年カーボンニュートラル) ・目指すべき将来像としての目標 ・区域における将来のビジョン・絵姿と合わせた検討が必要 |

施策実施に関する目標のうち再エネ目標 (導入容量目標)(kW) |

・地域のポテンシャルを踏まえつつ、区域全体の中期目標の達成のために必要な、個別の対策・施策の積み上げによる再エネの導入量 |

・地域の再エネポテンシャルを最大限活用することを念頭に置いて設定される目標(対策・施策の積み上げによる目標ではない) ・区域における将来ビジョン・絵姿を踏まえつつ、再エネ導入による経済効果、他地域への貢献等を合わせて検討することが重要 |

|

地域脱炭素化促進事業の目標等※ |

促進区域(地域脱炭素化促進事業の対象となる区域) | ・中期的な再エネ目標を達成するための施策(事業)を実施する区域 ・右記の広域ゾーニングを踏まえ、既存の再エネ導入に係る制約等の少ないエリアが短期的には事業の実施可能性が高いと考えられる |

・区域全体における長期的な削減目標・将来ビジョン、再エネ目標を踏まえつつ、広域ゾーニングを行うことによって導出される区域 |

| 地域脱炭素化促進事業の目標 | ・促進区域と一体的に検討がなされる、中期的な再エネ目標を達成するための施策の一つである地域脱炭素化促進事業の目標(事業件数、導入容量、地域経済効果等) |

・促進区域と一体的に検討がなされる、長期的な再エネ目標を達成するための施策の一つである地域脱炭素化促進事業の目標(導入容量、地域経済効果等) |

|

※なお、施策の実施に関する目標のうちの再エネ目標と、地域脱炭素化促進事業の目標は内容が重なる場合もあると考えられる。

1-2-2.地域脱炭素化促進事業計画の認定

地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、計画策定市町村の認定を申請することができます。地域脱炭素化促進事業計画には、促進区域において整備する施設の種類及び規模、地域の脱炭素化のための取組、地域の環境の保全のための取組、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組等を記載しなければなりません。また、協議会が組織されているときは当該協議会であらかじめ協議を行わなければなりません。

地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請を受けた計画策定市町村は、認定に係る要件を確認し、当該要件に該当するものであると認めるときは、その認定を行います。

地域脱炭素化促進事業計画の認定に際し、計画に記載された行為がワンストップ化の特例を利用できる行為である場合は、計画策定市町村はあらかじめ当該行為に関する法令を所管している許可権者等に対して、その同意を得る必要があります。

1-2-3.地域脱炭素化促進事業に関する制度のフローと各主体の役割

地域脱炭素化促進事業に関する制度の基本的なフローと各主体の役割は図1-5に示すとおりです。

図1-5 地域脱炭素化促進事業に関する制度の基本的なフロー

以下では、特に市町村、都道府県、事業者の役割について解説します。

(1)市町村

① 地方公共団体実行計画における地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の設定

市町村は、地方公共団体実行計画において、地域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項を定める場合、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるよう努めることとされています。

市町村が設定する促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして促進区域設定に係る環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が都道府県基準を定めた場合にあっては、都道府県基準に基づき、定める必要があります。

促進区域の設定に当たっては、再エネ事業の予見可能性の確保や、地域における再エネ事業の受容性の確保に資するよう、環境保全の観点に加え、社会的配慮の観点も考慮して地域の合意形成を図ることが重要です。この際、促進区域において再エネ事業を実施するに当たり地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき取組として、市町村は「地域の環境の保全のための取組」や「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」として必要な取組を位置付けて地域脱炭素化促進事業計画の認定要件とすることとしています。

市町村は、地方公共団体実行計画の策定に当たり、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければなりません。

② 地域の合意形成に向けた取組(地方公共団体実行計画協議会での協議等)

市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係地方公共団体の意見を聴かなければなりません。

また、市町村が地方公共団体実行計画を定めようとする場合において、協議会が組織されているときは、当該市町村は、これらの事項について当該協議会における協議をしなければなりません。

さらに、事業者が地域脱炭素化促進事業計画の認定を申請する際、協議会が組織されているときは、当該協議会における協議をしなければなりません。

なお、市町村は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができます。

③ 地域脱炭素化促進事業計画の認定、ワンストップ化の特例の適用

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者から地域脱炭素化促進事業計画の申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が認定要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとします。

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された、整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容又は当該地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容が、ワンストップ化の特例を利用できる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ該当する許可権者等に協議し、その同意を得なければなりません。

(2)都道府県

① 地方公共団体実行計画における都道府県基準の策定

都道府県は地方公共団体実行計画において、太陽光、風力その他の再エネであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項として、促進区域の設定に関する基準(都道府県基準)を定めることができます。

都道府県基準は、環境省令で定めるところにより、促進区域設定に係る環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとされています。

② 地方公共団体実行計画協議会での協議等

都道府県は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係地方公共団体の意見を聴かなければなりません。

また、都道府県が地方公共団体実行計画において排出量削減の施策や都道府県基準を定めようとする場合において、協議会が組織されているときは、当該都道府県は、これらの事項について当該協議会における協議をしなければなりません。

なお、都道府県は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができます。

③ 市町村への支援

都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとされています。特に、地方公共団体実行計画の策定等に係る人的、技術的なリソースが限られる市町村に対して、取組を支援すること等が重要です。

また、市町村における地方公共団体実行計画の策定及び地域脱炭素化促進事業の促進に当たって、都道府県は、市町村の求めに応じて市町村の組織する協議会に参加することも考えられます。

なお、都道府県の地方公共団体実行計画において、当該都道府県の管内における市町村の地方公共団体実行計画に促進区域として位置付けることが推奨される区域に関する都道府県としての考え方を示すことは妨げられません。

(3)事業者

地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、協議会が組織されているときは当該協議会における協議を経て、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定めるところにより、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、計画策定市町村の認定を申請することができます。

計画策定市町村により地域脱炭素化促進事業計画の認定を受けた認定地域脱炭素化促進事業者は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、協議会が組織されているときは当該協議会における協議を経て、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定めるところにより、計画策定市町村の認定を受けなければなりません。

ただし、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令で定める軽微な変更については、この限りではありません。

○地球温暖化対策推進法(抄)

(地方公共団体実行計画等)

第二十一条 1~2(略)

3 都道府県及び指定都市等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。

一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項

二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の等に関して行う活動の促進に関する事項

三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項

四 その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項

五 前各号に規定する施策の実施に関する目標

4 市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。

5 市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 地域脱炭素化促進事業の目標

二 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)

三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模

四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項

五 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項

イ 地域の環境の保全のための取組

ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

6 促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。

7 前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。

8 都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。

9 市町村は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

10 都道府県及び市町村(地方公共団体実行計画において、第三項各号又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次項において同じ。)は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

11 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

12 都道府県が地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項(第六項に規定する都道府県の基準を含む。)を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号若しくは第五項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、第二十二条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。

13 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。

14 第九項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

15 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

16 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができる。

(地方公共団体実行計画協議会)

第二十二条 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「地方公共団体実行計画協議会」という。)を組織することができる。

2 地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村

二 関係行政機関、関係地方公共団体、第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者その他の事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者

三 学識経験者その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者

3 主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

4 地方公共団体実行計画協議会において協議が調った事項については、地方公共団体実行計画協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画協議会の運営に関し必要な事項は、地方公共団体実行計画協議会が定める。

(地域脱炭素化促進事業計画の認定)

第二十二条の二 地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(第二十一条第五項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することができる。

2 地域脱炭素化促進事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。)

三 地域脱炭素化促進事業の実施期間

四 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容

五 前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容

六 第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲

七 第四号の整備及び第五号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

八 第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項

イ 地域の環境の保全のための取組

ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

九 その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項

3 計画策定市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること。

二 地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三 その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4 計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為 都道府県知事

二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)を除く。第二十二条の六第一項において「対象民有林」という。)において行う行為であって、森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事

三 保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事

四 農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事

五 国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 環境大臣

六 国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事

七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為 河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第二十三条の二の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。第八項において同じ。)

八 熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)を行う行為(申請者が同法第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望する場合に限る。) 都道府県知事

九 指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の指定区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十五条の十九第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事

(地域脱炭素化促進事業計画の変更等)

第二十二条の三 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定地域脱炭素化促進事業者」という。)は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、計画策定市町村の認定を受けなければならない。ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定地域脱炭素化促進事業者は、前項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画策定市町村に届け出なければならない。

3 計画策定市町村は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。

一 認定地域脱炭素化促進事業者が前条第三項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)に従って地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。

二 認定地域脱炭素化促進事業計画が前条第三項第一号から第三号までのいずれかに該当しないものとなったとき。

4 計画策定市町村は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に通知するとともに、公表するものとする。

5 前条第三項から第十七項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。