春の花

157件の記事があります。

2014年03月03日北の丸公園の自然

皇居外苑バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の桜 / 皇居外苑・北の丸公園の梅

3月に入りました。もうすぐ一年で最も華やかな季節がやってきます。

3月3日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

カワヅザクラ

花木園、吉田茂像近くに植栽されているカワヅザクラが満開となりました。

枝が下の方についているので、花をすぐ近くで見ることができます。満開の桜に、散策中のお客様も足を止めて眺めていました。

白梅

木によってはまだ蕾を多く残すものもありますが、全体的に見頃を迎えています。

紅梅

ヤブツバキ

気象観測地点(露場)の脇に、ヤブツバキがまとまって植栽されています。

花の少ない時期に赤色が目を引くヤブツバキ。赤は鳥を呼び寄せる為の色なのだそうです。ヒヨドリやメジロが、よく蜜を吸いに来ています。

2014年02月25日北の丸公園の自然

皇居外苑バックナンバー2014 / 冬の花 / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の梅

2月も残すところあとわずかとなりました。これから寒暖を繰り返しながら、春に近づいていきますね。

2月25日(火)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

紅梅

気象観測地(露場)近くに植栽されている紅梅が見頃です。シジュウカラもお花見にやって来ていました。

ジンチョウゲ

花木園の武道館側に植栽されているジンチョウゲ。

一つだけ開花していました。外側は紅紫色、内側は白色です。

アセビ

小さなスズランの様な形をしているアセビの花。釣鐘上でたわわになる様は可愛らしいですね。

マンサク

以前紹介した清水門広場のシナマンサクよりも小ぶりなマンサク。園内に植栽されている三種のマンサクのうちの一つです。

2013年06月03日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 春の花

6月3日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ビヨウヤナギ

オトギリソウ科オトギリソウ属の半常緑小低木で、中国原産です。

枝先が少し垂れ下がり、ヤナギの葉に似ているのでこの名がつきましたが、ヤナギの仲間ではありません。

モンシロチョウ

この蝶を知らない人は少ないのではないでしょうか。日本全土に分布しています。成虫になったときの天敵は、鳥類、カマキリ、トンボなどです。

ハナショウブ

アヤメ科アヤメ属の多年草です。以前紹介した「カキツバタ」はハナショウブの隣の浮島に植栽されており、この2種は大変似ています。慣用句で、「いずれがアヤメかカキツバタ」というものがありますが、これは「優劣がつけがたい」「見分けがつきがたい」という意味で用いられます。

2013年05月31日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 春の花

5月31日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

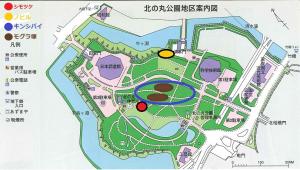

シモツケ

バラ科シモツケ属の落葉低木です。下野の国(栃木県)で見つかったのでシモツケと名付けられました。

園内にはピンク色がほとんどですが、濃紫も植栽されています。

ノピル

ユリ科ネギ属で、食用や民間薬としても用いられてきました。日当たりの良い土手などで見られる多年草です。

キンシバイ

オトギリソウ科オトギリソウ属で、中国原産の半落葉小低木です。花の形が梅に似ており、花色が黄色なのでこの名がつきました。

改良して花びらを大きくしたものが、休憩所前にあるヒペリクム・ヒドコートです。

モグラ塚

園内の樹林地等では、モグラの穴がたくさん見られます。巣である地下トンネルの修復や改修の際、残土を巣の外に排出した為にできたもので、これらは「モグラ塚」と呼ばれています。

2013年05月29日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 春の花

5月29日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

タイサンボク

吉田茂像周辺に、白色の大きな花が咲き始めました。

モクレン科の常緑高木で、北米中南部原産です。日本では公園によく植えられています。

アメリカ合衆国南部を象徴する木とされていて、ミシシッピー州とルイジアナ州の州花に指定されています。

バイカウツギ

アジサイ科バイカウツギ属の落葉低木で、別名はサツマウツギ。名前の由来は梅に似た花を咲かせることから来ています。5月22日(水)に紹介した「ブラシノキ」の側に植栽されています。

シチダンカ

ユキノシタ科アジサイ属の落葉低木で、ヤマアジサイの一種です。

アオダイショウ

池の近くの生け垣にアオダイショウが現れました。毒はありませんが、個体によって性格が違うので、もし見つけたらそっとしておきましょう。

2013年05月27日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 春の花

5月27日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ビロードモウズイカ

ゴマノハグサ科モウズイカ属です。明治初期に日本に渡来しました。

名前の由来は葉がベルベットのような感触である事からきています。大きくなると高さ2mにも成長します。

ガクアジサイ

アジサイ科アジサイ属で、北の丸公園では沿道や山側で植栽されています。

周囲の花だけが開き、それを額に見立てたことが名前の由来です。

また、土壌のPHの違い(酸性・アルカリ性)により色の発色が異なるようです。

ツマグロヒョウモン

写真はツマグロヒョウモンの雌です。雌は、羽の端の黒色が雄よりも目立ちます。体内に毒を持つマダラチョウの仲間、ガバマダラに擬態していると言われています。

カイツブリ

中の池で、カイツブリが卵を温めています。羽化するのは6月の中旬頃が見込まれます。元気なあかちゃんが生まれるよう、優しく見守りましょう。

2013年05月24日北の丸公園の自然

皇居外苑バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 春の花

5月24日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ヤマボウシ

ミズキ科ミズキ属の落葉高木です。

名前の由来は中央の花穂を頭に、4枚の白い花びらは頭巾に見立てて、延暦寺の山法師になぞらえてつけられたそうです。

アザミ(ノアザミ)

世界には300種以上のアザミがあるそうです。そのうちの3分の1が日本にあります。葉の先端は刺(とげ)がありますのでご注意下さい。花期は5月~8月です。

アジサイ(セイヨウアジサイ)

アジサイ科アジサイ属の落葉低木です。少しずつブルーに色づいてきています。

場所により、同じ種類でも色が異なりますので、これから梅雨にかけて様々な色のアジサイを楽しむことができます。

2013年05月22日北の丸公園の自然

皇居外苑バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 春の花

5月22日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ブラシノキ

原産はオーストラリア。ブラシノキ属は計34種あり、そのうちの数種が観賞用に栽培されています。

名前の通り、花全体がブラシのように見えます。花木園の中ほどで見ることができるので、是非ご覧下さい。

タチアオイ

アオイ科の多年草です。花が大きく綺麗なので、園芸用として様々な品種が改良されてきました。花は一重や八重があります。色は赤、ピンク、白、黄色などで、バリエーションが豊富です。

コバンソウ

ヨーロッパ原産の一年草です。明治時代に日本に渡来し、観賞用として栽培されました。和名は「タワラムギ」。小穂の形を小判に見立てた事がコバンソウの名前の由来となっています。

2013年05月21日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 春の花

(※画像をクリックすると拡大します。)

ヒペリクム・ヒドコート

休憩所前のヒペリクム・ヒドコートが咲き始めました。

中国原産で、枝垂れた枝の先に花をつけます。

ドクダミ

雑草扱いのドクダミですが、色々な病や傷に効くという優れた薬草です。花びらに見えるのは苞(つぼみを包んでいた葉のこと)です。花は黄緑色の部分で、花びらはありません。

シロツメクサ

池付近に群生しています。ヨーロッパ、北アフリカ原産の多年草です、クローバーの名でよく知られています。

カルガモ

池にいるカルガモです。人に慣れているので、すぐ近くまで寄ることができます。池から上がって一休みしていたようです。

.jpg)

3月10日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

カンヒザクラ

こちらは清水門のカンヒザクラ。下向きに少し開き始めました。

カワヅザクラ

本日のカワヅザクラ。

今がまさに見頃です。写真撮影はお早めにどうぞ。

ジンチョウゲ

以前ご紹介したジンチョウゲがこんなに花開きました。辺り一面ジャスミンのような良い香りが漂っています。

サンシュユ

薬効として日本にやって来たサンシュユ。別名は春黄金花(はるこがねばな)といいます。控えめな花ですが、どこか奥ゆかしさがありますね。