春の花

157件の記事があります。

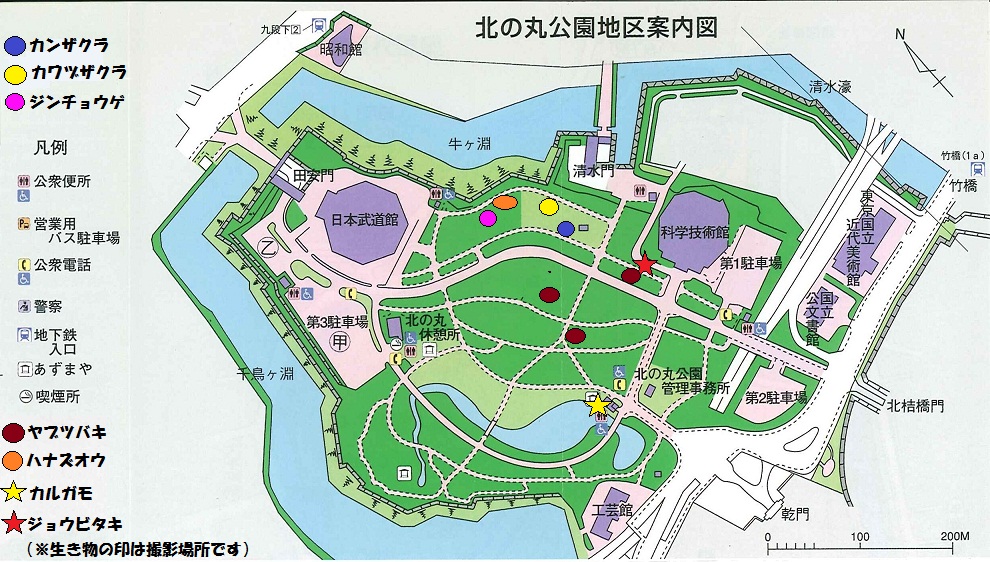

2015年02月09日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の桜

暦の上では立春(2月4日)を迎えましたが、厳しい寒さはまだ続きそうです。

2月9日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

管理事務所近くの橋から中の池を撮影。朝方はかなり冷え込みましたが、撮影の時には氷は張っていませんでした。

吉田茂像近くに植栽されているカンザクラが、少しずつ咲きはじめています。散策の際に是非ご覧下さい。

園内でカンザクラの次に咲くのはカワヅザクラ。先週よりも蕾の色が濃くなってきました。

花木園の北側では、ジンチョウゲの蕾が見られます。外側は紅紫色をしていますが、花が開くと中は白色。上品な甘い香りと共に花弁の色の対比もお楽しみ下さい。

園内の至る所に植栽されているヤブツバキ。花が終わる時は一枚一枚花弁が散るのではなく、花ごとポトリと地面に落花します。萎れていない瑞々しい状態のものが多く、どことなく風情を感じます。

花木園北側の歩道沿いに植栽されているハナズオウの冬芽。昨年は4月の中旬に見頃を迎えました。

管理事務所近くの橋の上から池周辺を見渡すと、カルガモ達が草地に上がって食事中。

科学技術館近くの歩道では、明るいオレンジ色の腹が特徴のジョウビタキ(オス)が目の前を横切りました。カメラを向けると少しの間こちらに視線を寄越し、可愛らしい姿を撮影させてくれました。

2015年02月02日北の丸公園の自然

皇居外苑バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の桜 / 皇居外苑・北の丸公園の梅

二月に入りました。先週北の丸公園に降った雪は、現在も日陰にその姿を残しています。厳しい寒さが続く一方、園内では早咲きの桜の蕾が膨らんできていて、確実に近づく春を感じられます。

2月2日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

管理事務所横の見本園に残る雪。日陰と日向の気温差を物語っています。

気象庁の気象観測地点(露場)の周りに植栽されている紅梅が開花しました。梅林(うめばやし)の白梅よりも、約一ヶ月遅れての開花となりました。

梅林の早咲きの白梅。7分咲きといったところ。

休憩所前のソシンロウバイ。甘い香りが風に乗って運ばれてきます。エサの少ないこの時期、お腹を空かせた鳥たちに食べられてしまう事もあるので、ご覧になる方はお早めにどうぞ。

清水門広場のシナマンサクが見頃となりました。太陽の光を浴びて、きらきらと輝く金色の花びらが綺麗です。

吉田茂像近くに植栽されているカンザクラの蕾。順調に膨らんできています。もう間もなく開花予定です。

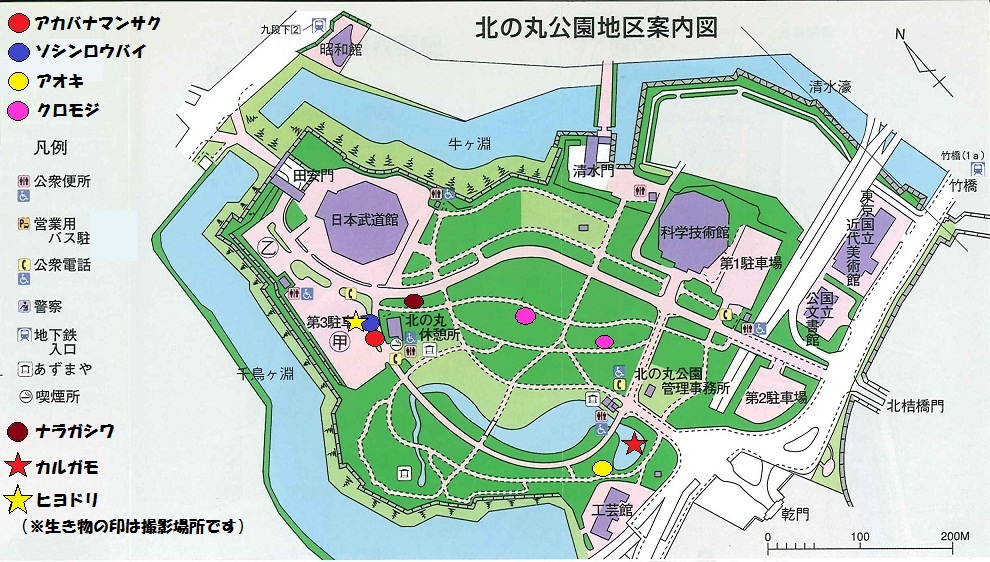

2015年01月26日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ / 春の花

午前中は雲に覆われていた北の丸周辺ですが、午後になると太陽が顔をだし、穏やかな晴天となりました。

1月26日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

管理事務所近くの下の池をゆっくり遊弋(ゆうよく)するカルガモたち。時折水面に顔をいれて、小魚を探しているようでした。

休憩所前ではアカバナマンサクが開花していました。赤いマンサクは他にベニバナトキワマンサクがありますが、そちらは常緑。写真のアカバナマンサクは落葉するのが特徴です。

アカバナマンサクの隣ではソシンロウバイが咲いています。近くに寄って撮影していると、甘い良い香りが漂ってきました。

園内の至る所に植栽されているアオキ。葉が常緑で、いつも青々としている事からこの名になりました。写真は雌株。赤い実は春になるまでにツグミやヒヨドリに食べられてしまいます。

こちらはアオキの雄株。たくさんの蕾が見られました。開花まで約一ヶ月といったところでしょうか。星形の、紫色がかった小さな花を咲かせます。

樹林地で見られるクロモジの冬芽。

ナラガシワの冬芽。ナラガシワはコナラやシラカシなどと同様に、受粉したその年に実(どんぐり)をつけます。

ソシンロウバイの樹が突然揺れたので見上げてみると、ヒヨドリの姿が。パクリ!と蕾や花を美味しそうに丸呑みしていました。

2015年01月19日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の梅

本日も東京は穏やかな冬晴れ。冷たく澄んだ空気が広がる園内で耳を澄ますと、鳥たちのおしゃべりがあちこちから聞こえてきます。

1月19日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

先週ご紹介した清水門広場のシナマンサクの開花が徐々に進んでいます。

園内で最も早く開花するウメの樹。先週よりも花数を増やしていました。

園内ではおなじみのヤマガラ。「ニィーニィーニィー」と少し鼻にかかった地鳴きが聞こえて来ました。

シジュウカラも一年中見られる野鳥です。地鳴きは「ジュクジュクジュク」。特徴のある声のため慣れてしまうとすぐ見つけられます。

コゲラは主に昆虫類をエサとしています。今の時期樹皮の下から虫を探して食べる様子がよく観察できますよ。テンポ良く、滑るように幹を移動していました。

シベリア東部からカムチャッカにかけての地域で繁殖し、冬鳥として日本に渡来するツグミ。北の丸公園ではこの時期、芝生の上でエサを探し歩く様子が見られます。立ち止まる時ぐっと胸を張るのが特徴。

少し暗い草陰を好む、渡り鳥のシロハラ。落ち葉をはねのけて、ミミズや昆虫などを探していました。園内ではアカハラも見られますよ。

町中の木をねぐらとして集まることからご存じの方も多いムクドリ。繁殖期にはつがいで行動する事が多いそう。花木園で仲良くエサ探しをしていました。

ガサガサッと大きな音に目を向けると、ヒヨドリがアオキの実を一生懸命ついばんでいました。よほどお腹が空いていたのか、こちらに気付いても食べ続けていましたよ。

2015年01月14日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑ブログ / 皇居外苑・北の丸公園の梅

厳しい寒さの中、園内の梅林では早咲きの梅が開花しはじめました。

1月14日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

幼稚園や小学校の遠足で訪れた方達で芝生広場は大変な賑わい。皆さん鬼ごっこや隠れんぼをして楽しまれていました。

お昼時になっても、池水面の氷は溶ける兆しがみえません。

梅林では、毎年他の木よりも一足先に開花する白梅が一本あります。本日5輪ほどの開花が確認できましたので是非ご覧下さい。

西大通りのサンシュユが、一輪開花しかけていました。見頃は三月頃。

清水門広場のシナマンサクは、もうまもなく花開きます。蕾や咲き始めの段階では、花びらはくるくると巻かれているのが特徴。

シナマンサクの側にはオオキバナカタバミの姿が。春の花ですが、暖かさに誘われたのでしょうか?

清水広場から清水濠を見下ろしてみると、のんびりとお濠を散歩するコブハクチョウの姿がありました。

2014年05月07日北の丸公園の自然

皇居外苑バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 春の花

5月7日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

ハクウンボク

エゴノキ科のハクウンボクは、白い花が房状に咲く様子が白い雲の様に見えるところから名付けられました。

エゴノキ

ハクウンボクと似ているエゴノキ科のエゴノキは、花を一つ一つチャイムの様に下に揺らして咲かせます。

ホオノキ

ホオノキは40㎝程の大きな葉が圧巻です。飛騨高山の郷土料理、朴葉(ほおば)みそで有名です。

ニシキギ

小さな花を色彩も押さえて、目立たせずに咲いているのがニシキギです。

美しい紅葉で秋に目を引く樹も、実は春にこんなに控えめな花を咲かせる植物です。

カキツバタ

水辺では紫色のカキツバタが咲きました。奥に見える黄色い花はキショウブです。

セリバヒエンソウ

山の足下では中国原産のキンポウゲ科のセリバヒエンソウが目を楽しませてくれています。

新緑の美しさの中にそっと咲いている花たちにご注目下さい。

2月も中旬となりました。徐々に膨らんできた花の蕾から、寒さの中にもどこか春の気配が感じられます。

2月16日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

気象庁の気象観測地点(露場)のすぐ側に植栽されている紅梅です。青空と紅色のコントラストが綺麗。

梅林では、早咲きの白梅以外のウメも数本咲き始めています。

吉田茂像近くのカンザクラは、現在は三分咲きほどになりました。

先週ご紹介したカワヅザクラが、ようやく開花しました。カワヅザクラはオオシマザクラとカンヒザクラの自然交雑種。名前の由来は、静岡県河津町で発見された事から。

一見殺風景に見える通りですが・・・

枝先をよく見ると、カンヒザクラの蕾が少し大きくなっていました。3月上旬開花の見込みです。鮮やかな、濃いピンク色の花を咲かせます。

花木園で白いボケの花が一輪咲いていました。例年ですと、開花は3月中旬頃。隣には赤い花のボケが植栽されています。

牛ヶ渕の堤塘に点々と咲き始めた菜の花。「菜の花」という名前は、春によく見かける野菜などの黄色い花の総称で、正式名称は「セイヨウアブラナ」といいます。