北の丸公園ブログ

521件の記事があります。

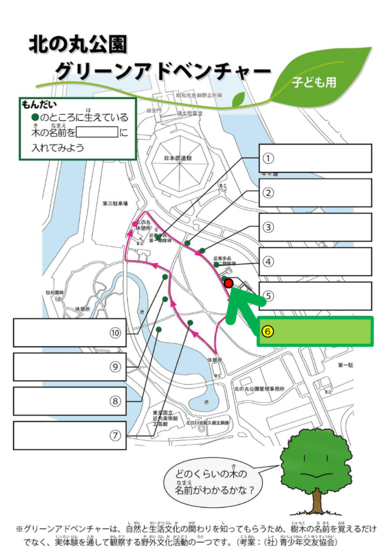

2016年02月22日No.6(北の丸公園グリーンアドベンチャー/子供用コース)

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の梅

北の丸公園グリーンアドベンチャー、子供用コースの設問6番を紹介します。

6番の木の全景です。

万葉のころから早春の代表花として親しまれてき落葉中高木です。北の丸公園では1月からぽつりぽつりと寒咲きの花が開花し、3月始めまで枝いっぱいに花を咲かせます。(2月15日撮影)

ヒント

○春早く、よい香りの白や紅の花が

○実から梅干しやお酒を作るよ。

○葉は薄く卵形で、小さなギザギザがあるよ。

6番の木は、白い花が咲く品種です。一重咲きの品種は花びらが5枚です。(2月15日撮影)

濃い紅色の花を咲かせる品種や・・・、

紅白咲き分けの花を咲かせる品種もあります。

この種類の木は、花を観賞する目的で改良された種類だけでも、白から紅色までさまざまな花色や八重咲きのもの、寒咲きから遅咲きまで揃っており、枝が枝垂れる種類等も含めて、非常に多くの品種が作り出されています。

熟した実の様子(写真は6月9日撮影)

花を愛でる庭木として植えられる他、実を取るための果樹として日本各地で広くに栽培されています。この果実は、日本独特のすっぱい塩漬けとして知られる「〇〇ぼし」や、果実酒としてひろく親しまれている「〇〇酒」等の原材料として日本の食文化を支える重要な農産品として重要で、手作りの〇〇干しや○○酒、ジャム、シロップ漬け、〇〇ジュースの材料として季節になると八百屋さんやスーパーマーケットに出回る旬の味として一般家庭でも広く親しまれています。

葉の様子

葉はやわらかく少し波打ちます。

樹皮の様子

古くなるとごつごつした樹皮が特徴になります。

花の蜜を吸いに来るメジロ

早春の虫の少ない時期に咲く花のため甘い香りで小鳥を誘い、蜜を提供するかわりに花粉を運んでもらいます。ウグイスやメジロなどがよく密をなめにくるため、春を表す慣用句として「〇〇にウグイス」という言葉もよく知られています。

北の丸公園にあるこの樹種は、この木の名所として知られる各地の庭園や寺社、果樹園等で見られるようなきちんと整えた姿ではなく、樹林に囲まれるような場所に植えられているため下枝も少なく、どちらかというと野趣あふれる姿のものが多いです。この樹種のように庭や畑等、人家の周りに植えられるような花木や果樹等も、都心に造られた里山的環境を形成するには必要な樹種のひとつといえます。お花を鑑賞するには少し難があるかもしれませんが、甘い蜜を求めて枝から枝へ野鳥が飛びまわる都会の森ならではの風景として、是非お楽しみください。

さて、この木の名前は何でしょう?

答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

2016年02月19日雨水(うすい)の頃に

皇居外苑いきもの / バックナンバー2016 / 北の丸公園カエル通信 / 北の丸公園ブログ / 季節の便り / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の桜 / 皇居外苑・北の丸公園の梅

今日は、二十四節気のひとつ「雨水(うすい)」です。三寒四温という言葉のとおり、この頃になる春めいた日も少しづつ多くなり、春の気配を感じるような暖かな日も増えてきます。雨水の頃は、雪も雨に替わり、草木の芽が出始める頃とされています。北の丸公園でも早春を彩る花木がだいぶ咲き始めてきました。

<満作(マンサク)>

<シナマンサク>

<赤い花を咲かせるマンサクの園芸品種>

<ウメ>

北の丸公園では、ウメの花も見頃を迎え、野趣溢れる梅の木々の間を蜜を求めてメジロなどの野鳥が訪れています。

関東随一の梅の名所として名高い茨城県の水戸市では、1842年(天保13年)に水戸藩第九代藩主であった徳川斉昭によって造営され、金沢の兼六園や岡山の後楽園とともに「日本三名園」のひとつに数えられる庭園として知られる『偕楽園』などで、水戸の梅祭りが催されるそうです。

<河津桜(カワヅザクラ)>

みごろを向けたやや濃いめのピンク色をしたカワヅザクラの花は、桃源郷に咲く桃の花を連想させます。雨水の日におひな様を飾りつけると良い縁に恵まれると云えられている地方もあるそうです。子供たちを育む伝統的な行事は、大切に受け継ぎたいことのひとつですね。

<アズマヒキガエル(雄と雌の成体)>

北の丸公園の池では、数日前からカエル合戦が始まりました。日中も、池縁の浅瀬をよく観察すれば、産卵に集まってきたアズマヒキガエルたちに出会えます。

アズマヒキガエルは一昔前までは、東日本ではどこでも見かけるほどたくさんさん生息していたカエルですが、東京23区部では絶滅も危惧されるほど激減しているいきもののひとつです。かつて身近に息づいていた自然を代表するいきもののひとつとして"となりのトトロ"にもちらりと登場したカエルは多分この種類で、個人や学校ビオトープ等での保全活動が行われている例も多くあります。

一方では、東日本のアズマヒキガエルと西日本のニホンヒキガエルが、本来生息していない地域に人為的に持ち込まれ、元々その地域にいた在来種との雑種になってしまっている例も多数報告されています。減っているいきものを守ろうとした善意の放逐も含め、興味本位や無作為の行動による分布域外へのいきものの移入・放逐が、取り返しのつかない生物多様性の低下をもたらしています。

<アズマヒキガエルの卵塊>

北の丸公園の森や池は、東京都心に残された貴重な緑地となっている皇居周辺に生息しているアズマヒキガエルたちにとっても、命をつなぐために重要な生息地です。繁殖可能な成熟した大人のカエルになるには三年以上かかるため、無数に思える卵から孵ったたくさんのオタマジャクシも、産卵に戻ってこられるのはそのうちの僅か3%以下といわれています。たくさん生まれるオタマジャクシは、トンボの幼虫であるヤゴの食物としても重要で、アズマヒキガエルなどがいないとトンボもいなくなってしまいます。ようやく大きくなることが出来たカエルたちも、普段暮らしていた森から産卵場所の池に向かう途中に、車道でロードキルに遭ってたくさん命を落としています。

「採らない」こと、「放さない」ことの重要性をみんなが知ることが、野生のいきものを守るはじめの一歩です。北の丸公園の池で卵やオタマジャクシを見つけても、むやみに採ったり、どこかに放したりせず、生まれた場所で生きられるよう、みんなでそっと見守ってあげてください。

雨水の頃、奇跡のように受け継がれてきた小さな森のいきものたちを守るために。

2016年02月15日春一番

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 気象観測 / 皇居外苑・北の丸公園の桜

関東地方では、昨日(2月14日)春一番が観測され、各種メディアでは各地から春の便りが続々と報じられていました。

<河津桜(カワヅザクラ)とメジロ>

北の丸公園でも、先週までメジロやヒヨドリが集まっていた寒桜(カンザクラ)が春一番の突風で花吹雪となり、主役が入れ替わるようにカワヅザクラが一気に見ごろになりました。

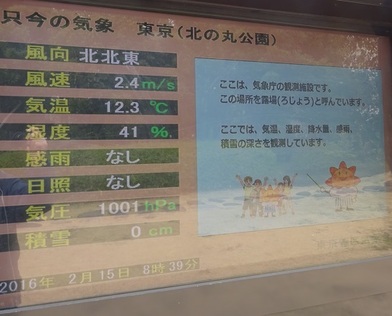

春一番(関東地方) 2月14日に観測

昨年(2015(平成27)年)は、発生せず

一昨年(2014(平成26)年)は、3月18日に観測

最早記録 2月5日 1988(昭和63)年

最晩記録 3月20日 1972(昭和47)年

気象庁調べ

<東京都心の気象観測点・北の丸公園露場(ろじょう)のモニター画面>

関東地方の春一番は、下記の事項を基本として総合的に判断して発表されているそうです。

1)立春から春分までの期間に限る。

2)日本海に低気圧がある。低気圧が発達すればより理想的である。

3)関東地方に強い南風が吹き昇温する。具体的には東京において、最大風速が風力5(風速8.0m/s)以上、風向はWSW-S-ESEで、前日より気温が高い。

<寒緋桜(カンヒザクラ)>

清水門脇の展望広場の植え込みでは、カンヒザクラもほころび始めました。沖縄県や鹿児島県奄美地方では、この種類でサクラの開花日、満開日が観測され、1月末から2月上旬にかけて沖縄各地で桜まつりが催されます。沖縄県那覇市のカンヒザクラは、つい先日(2月12日)満開になったようですので、場所によってはもうしばらくお花見が楽しめそうですね。

春一番が観測された昨日の東京都心の気温は、15時の時点で23℃と2月としてはかなり高めの気温だったものの、今日の15時の気温は5.4℃と、どんどん気温が下がり寒い一日になりました。春一番が記録された翌日は冬型の気圧配置となり寒い日が数日続くことが多いそうです。

春一番は吹きましたが、この数日は寒い日が続くようですので、皇居外苑や北の丸公園にお越しの際は、暖かい服装でお出かけ下さい。

☆環境省では、"寒いときには着る、過度に暖房機器に頼らない"という原点に立ち返り、暖房時の室温が20℃でも快適なスタイル"WARM BIZ"(ウォームビズ)"を呼びかけております。

2016年02月12日思いのままに

皇居外苑いきもの / バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の梅

立春を過ぎ各地から梅の便りが届いていますが、北の丸公園のウメも少しずつ咲き進んで来ました。

<桃色のウメ>

<うっすらと絞り咲きのウメ>

この2枚の写真のお花は、実は一本の木に咲いている梅の花です。

<咲き分けの様子(梅林)>

北の丸公園には、同じ木に紅い花や白い花、紅白混じり合った絞り咲きの花などを、枝によって咲き分ける梅の木が2本あり、花好きのお客様からは「紅い花と白い花が一緒に咲く梅の木はどこですか?」と毎年お尋ねいただくほどで、知る人は知る"隠れた人気者"です。

<白い花(武道館近くの木)>

<紅い花(武道館近くの木)>

咲き分けの梅としては"思いのまま"という園芸品種がよく植えられていますが、北の丸公園の咲き分け梅も、"思いのまま"でしょうか。

<咲き分けの梅(梅林内の木)>

<咲き分けの梅(武道館近くの木)>

北の丸公園の咲き枠の梅は2本とも少々元気がなくなっており、現在は支柱を添えられて養生中の姿です。下枝もあまりないため、咲き分ける花々を間近にはご覧いただけないのが残念ですが、みんなで大事にしていけば、また元気を取り戻して枝いっぱいに咲き分ける愛らし花を見せてくれることでしょう。

<梅にメジロ>

梅の木がまとまって植えられていることから"梅林"と呼ばれている一角では、甘い香りを辺りに漂わせながらポツリポツリと先進む早咲きのウメの木々の間をメジロの小さな群れが忙しそうに飛び回り、小枝に留まってはうれしそうに花の蜜をなめていました。

約50年前に森林公園として造営された北の丸公園では、園内に点在するウメやカンザクラ、ツバキなどのそばでしばらく静かに待っていると、どこからともなくメジロやシジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、コゲラなどのさまざまな野鳥たちがやってきては、蜜をなめたり幹に隠れた虫をつついてみたり、まるで早春の森でピクニックを思いのままに楽しんでいるような様子を眺める事ができます。

皇居外苑(皇居前広場)の最寄り駅

運行状況や利用案内は、最寄りの各駅(二重橋前駅(東京メトロ千代田線、東京駅(東京メトロ丸ノ内線、JR)、日比谷駅(都営地下鉄三田線、東京メトロ日比谷線・千代田線)、大手町駅(都営地下鉄三田線、東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線)、有楽町駅(東京メトロ有楽町線、JR)、霞ヶ関駅(東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線)、桜田門駅(東京メトロ有楽町線)(順不同))へお問い合わせください。

北の丸公園の最寄り駅

運行状況や利用案内は、最寄りの各駅(九段下駅(都営地下鉄新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線)、竹橋駅(東京メトロ東西線)、神保町駅(都営地下鉄三田線、都営地下鉄新宿線)、東京メトロ半蔵門線)順不同)へお問い合わせください。

北の丸公園近隣の文化施設等のご案内

近隣の文化施設等の開館・開園状況等については、各文化施設等(国立公文書館、科学技術館、日本武道館、千代田図書館、千鳥ヶ淵緑道、千鳥ケ淵戦没者墓苑、しょうけい館(戦傷病者史料館)、昭和館、東京国立近代美術館及び工芸館、皇居東御苑、三の丸尚蔵館、千鳥ヶ淵ボート場順不同))へお問い合わせください。

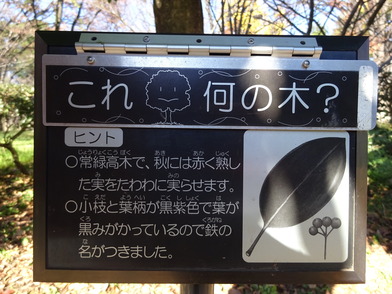

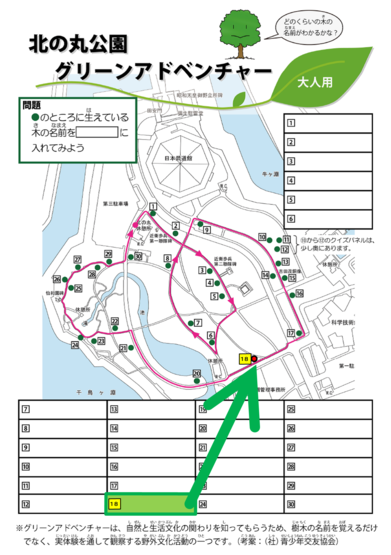

2016年02月08日No.18(北の丸公園グリーンアドベンチャー/大人用コース)

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ

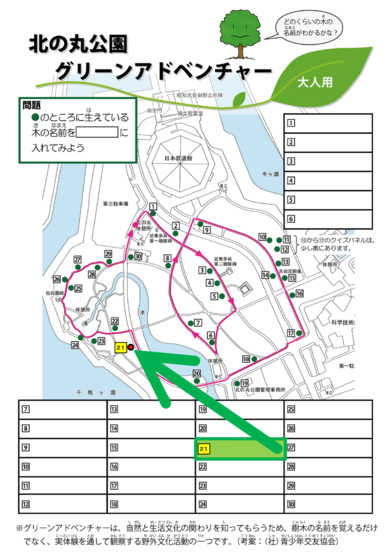

北の丸公園グリーンアドベンチャー、大人用コースの設問18番を紹介します。

18番の木の全景です。秋から冬に紅い実を付ける常緑樹で、北の丸公園では例年11月上旬ごろに紅い実が見頃になります。(写真は12月18日撮影)

ヒント

○常緑高木で、秋には赤く熟した実をたわわに実らせます。

○小枝と葉柄が黒紫色で葉が黒みがかっているので鉄(くろがね)××の名がつきました。

実の様子(写真は12月18日撮影)

紅い実がよく目立つこの木には、秋から冬にかけてさまざまな野鳥が実を食べに集まって来ます。

この樹種は、雌花が咲く木と雄花が咲く木が別の木(雌雄異株)なので、18番の木ように実がなるのは雌木だけで、実をならせるには花粉をつける雄木が近くに生えていることが必要です。

樹皮の様子(写真は12月18日撮影)

葉っぱ(表)の様子

葉っぱの表側は光沢がある深緑色をしており、葉柄が黒紫色です。

葉っぱ(裏)の様子

葉っぱの裏側は、表側に比べて白みがかった緑色で、中心の葉脈以外がはっきり見えないことも大きな特徴で、実がない時期にこの木を見分けるポイントの一つです。

春の新芽がでる頃になると、新しい葉と交代するように古い葉っぱが落葉します。

さて、この木の名前は何でしょう?北の丸公園には、この木のように野鳥が好む実のなる木が数多く植えられており、18番の木が植えられている辺りでも、さまざまな野鳥のさえずりが聞こえてきます。答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

2016年02月04日立春の候

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 季節の便り / 春の花 / 気象観測 / 皇居外苑・北の丸公園の梅

今日は、二十四節気のひとつ「立春(りっしゅん)」です。暦の上では春となりましたが、北の丸公園のウメは、寒咲き品種の数本を除けば、ようやく蕾がほころび始めたところです。

<ウメ>

梅香る季節にはまだ早いようですが、枝先には丸い蕾が準備万端。日を追うごとにポツリポツリと花開いていきますので、今年のウメは長い期間楽しめるかもしれません。

<寒紅梅(かんこうばい)>

北の丸公園の一角に設けられている東京都心の気象観測点・北の丸公園露場(ろじょう)の傍らにぽつんと1本植えられている寒咲きの桃色のウメは、寒紅梅(かんこうばい)でしょうか。日だまりの中、咲き進んでいる寒紅梅を眺めていると、ひととき春爛漫の風情に包まれます。

<ソメイヨシノの冬芽>

日本気象協会や気象会社各社から今年の桜開花予想(第一回目)が発表されており、東京地方は今のところ概ね例年並み(3月26日前後頃)の開花という予想が多いようです。北の丸公園のソメイヨシノは、しっかりと冬芽に包まれ、万全の寒さ対策をしています。

立春を過ぎると日差しは日に日に強さを増し、早春の花々が少しづつ順繰りと咲き始めていきますが、まだまだ春とは名ばかりで、しばらくは厳しい余寒の日々が続きます。北の丸公園や皇居外苑へ春を探しにお越しの際は、暖かい服装でお出掛けください。

皇居外苑(皇居前広場)の最寄り駅

運行状況や利用案内は、最寄りの各駅(二重橋前駅(東京メトロ千代田線、東京駅(東京メトロ丸ノ内線、JR)、日比谷駅(都営地下鉄三田線、東京メトロ日比谷線・千代田線)、大手町駅(都営地下鉄三田線、東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線)、有楽町駅(東京メトロ有楽町線、JR)、霞ヶ関駅(東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線)、桜田門駅(東京メトロ有楽町線)(順不同))へお問い合わせください。

北の丸公園の最寄り駅

運行状況や利用案内は、最寄りの各駅(九段下駅(都営地下鉄新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線)、竹橋駅(東京メトロ東西線)、神保町駅(都営地下鉄三田線、都営地下鉄新宿線)、東京メトロ半蔵門線)順不同)へお問い合わせください。

北の丸公園近隣の文化施設等のご案内

近隣の文化施設等の開館・開園状況等については、各文化施設等(国立公文書館、科学技術館、日本武道館、千代田図書館、千鳥ヶ淵緑道、千鳥ケ淵戦没者墓苑、しょうけい館(戦傷病者史料館)、昭和館、東京国立近代美術館及び工芸館、皇居東御苑、三の丸尚蔵館、千鳥ヶ淵ボート場順不同))へお問い合わせください。

なお、2月7日(土)は、東京国立近代美術館と工芸館が無料観覧日です。

☆環境省では、冬、"寒いときには着る、過度に暖房機器に頼らない"という原点に立ち返り、暖房時の室温が20℃でも快適なスタイル"WARM BIZ"(ウォームビズ)"を呼びかけております。

2016年02月03日節分

皇居外苑いきもの / バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 季節の便り / 春の花

今日は節分、暦の上では明日から春の幕開けです。

北の丸公園では、明日の立春を待ちきれないように、春の足音を感じさせる花々が着々と開き始めています。

<河津桜(カワヅザクラ)>

静岡県河津町で発見された自然交雑由来の園芸品種と云われる寒咲きのサクラです。

北の丸公園では、吉田茂像の付近に1本植えられています。

河津町では、原木とされる木も大切に守られており、毎年2月から3月にかけて、河津川沿い約3.5㎞に渡って植えられた河津桜の並木を中心とした地域一帯で催される「河津桜まつり」には、国内外から多くの観光客が訪れ、大変な賑わいを見せることでも知られています。

河津桜が生まれた伊豆半島は、海岸沿いの大半や天城山麓一帯等が富士箱根伊豆国立公園に指定されており、昭和11年2月1日に国立公園地域に指定されてから、今年でちょうど80周年を迎えました。この3月には富士箱根伊豆国立公園指定80周年記念式典の開催も予定されています。

<シナマンサク>

中国原産のマンサクの仲間で、枯れ葉をすべて落としきらずに花を咲かせ始めることがマンサクと見分ける特徴と云われています。早春に「まんずさく(まず咲く)」ことが、マンサク(満作/万作)という和名の由来の一つと云われています。

北の丸公園では、清水門脇の展望広場や、吉田茂像の付近などに植えられています。

<カンザクラ(寒桜)>

吉田茂像の傍らで見頃を向かえたカンザクラには、ときおり、たくさんのメジロが蜜を求めにやって来ては、賑やかなさえずりを響かせていました。

<神田明神>

<日枝神社>

地域の鎮守さまでは「豆まき」や「神楽」など、それぞれ特色ある節分祭が執り行われ、国内外から訪れた多くの参拝客でたいへん賑わっていました。

全国的に寒い日が続いています。春の足音を探しのお散歩にお越しの際は、暖かい服装でお出掛けください。

☆環境省では、冬、"寒いときには着る、過度に暖房機器に頼らない"という原点に立ち返り、暖房時の室温が20℃でも快適なスタイル"WARM BIZ"(ウォームビズ)"を呼びかけております。

2016年01月25日No.21(北の丸公園グリーンアドベンチャー/大人用コース)

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ

北の丸公園グリーンアドベンチャー、大人用コースの設問21番を紹介します。

21番の木の全景です。(写真は 12月3日撮影)

ヒント

○枝先に大きな葉が垂れ下がってつきます。

○新葉が出ると古い葉が世代交代するように落ちるのでこの名がつきました。

春の葉の様子(4月14日撮影)

前年の葉の中心からに新芽と花の蕾が顔を出してきます。葉柄が紅いのがこの木の特徴です

新葉が出てくると前年の葉が大きく垂れ下がる様子(4月14日撮影)

若芽が伸びてから古い葉が落ちるので、親が子の成長を待って後に譲ることにたとえ、正月の縁起植物の一つとされます。世代交代、子孫繁栄の縁起物としてしめ飾りや床飾りに用いられます。

花の様子。小さな花がまとまって咲く総状花序です。

実の様子(写真は12月3日撮影)

秋(10月)から冬にかけてたくさんの実が付きます。藍黒色の小さな実は、冬の間の貴重なごちそうとして、ツグミやヒヨドリなどの野鳥が好んで食べている姿を見かけます。

落ち葉の様子(撮影は12月14日撮影)

葉はゆっくり黄色く黄葉していき落葉します。裏返すと葉の裏が白いことがわかります。

樹皮の様子(写真は12月14日撮影)

樹皮は白っぽく滑らかです。

材は工作が容易なため、箱材、ろくろ細工に使用されます。

さて、この木の名前は何でしょう?

答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

2016年01月21日トップ長めでキメてます(カシラダカ)

皇居外苑いきもの / バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 季節の便り

今日は大寒。暦の上では一年で一番寒い頃とされています。先日(1月18日)降り積もった残雪がわずかに残る北の丸公園内で、愛らしい冬の使者達に出会いました。

遠目からはスズメのように見える小鳥の群れが、解け残りの雪の上に舞い降りてきて、草の実をついばんでいます。

慎重に近づいてみると、どの鳥もトップ長めのソフトモヒカンスタイルで髪型をばっちりキメた少年みたいに、頭の羽がツンツン立ち上がっています。

ちょっとやんちゃな髪型をしたスズメの団体さん達でしょうか?

体全体の色あいがスズメと似たような印象なので、この鳥が身近にいても気がつかないかもしれませんが、よく観察すれば顔や体の模様もスズメとは異なります。

この野鳥は、「カシラダカ(頭高)」という名前の渡り鳥で、ユーラシア大陸の亜寒帯で繁殖し、日本には積雪の少ない地方に冬鳥として渡ってきて、群れをつくって越冬します。おなかからおしりにかけて白いこともこの鳥の特徴で、見た目がよく似たホオジロという野鳥はこの部分が茶色なので、ポイントを知っていると直ぐに見分けがつくそうです。

人が近づいてくると直ぐに木の上に逃げていきますが、少し静かしているとまた元の地面に戻って来て、草の実をついばみ始めます。

カシラダカは、丘陵地の谷戸田のような、隠れ家となる林と河原や農耕地などの開けた草地が接するような環境を好む野鳥として知られています。お濠沿いの堤塘(草土手)や常緑樹と落葉樹がパッチ上に入り交じった樹林、林床の草地や芝生などで構成される北の丸公園の植生は、里山のような環境を好むこのような生き物にとって、うってつけの越冬場所なのかもしれませんね。

冬はバードウォッチングに最適な季節です。北の丸公園内では、スズメとカシラダカが混ざっている群れも見かけましたので、小さなお子さんと一緒にスズメとカシラダカを見比べてみたりして、都心の真ん中にある身近な大自然を体感してみてはいかがでしょうか。

北の丸公園では、河津桜(カワヅザクラ)が満開を迎え、ときおり吹く風に花びらがハラハラと舞い始めています。

満開の河津桜(2月26日撮影)

北の丸公園の河津桜は、清水門近くの花木園エリア(吉田茂像付近)に1本植えられています。2月はじめの立春の頃、寒桜(カンザクラ)の後を追うように河津桜(カワヅザクラ)がほころびはじめると、ひときわ目をひく艶やかな色合いの花々は遠くからでもよく目立ち、まだ冬枯れの風景の中で春の到来を告げるように大きな存在感を放ちます。

河津桜(カワヅザクラ)は、1950年頃、静岡県河津町で発見された自然交雑由来の園芸品種と云われる寒咲きのサクラです。河津町では、原木とされる木も大切に守られており、発見から約60年以上を経た今も、枝いっぱいに艶やかな花を咲かせているそうです。

河津町では、毎年2月から3月にかけて河津川沿いに約3.5㎞に渡って植えられた河津桜の並木を中心とした地域一帯で「河津桜まつり」が催され、国内外から訪れる多くの観光客で大変な賑わいを見せることでも知られています。

咲き始めの頃(2月8日撮影)

8分咲きの頃(2月22日撮影)

河津桜(カワヅザクラ)は、伊豆半島に自生するオオシマザクラ(大島桜)と中国南部や台湾島に分布しているカンヒザクラ(寒緋桜)の種間雑種と云われ、その艶やかさの秘密は、濃紅色の花を咲かせるカンヒザクラ(寒緋桜)の遺伝的特徴をほどよく受け継いだことで生み出される日本の伝統色の"桜色(さくらいろ)"よりもくっきりとしたピンク色の花色にあります。咲きはじめの頃から7分、8分咲きの頃にかけては、冴えた花色がいっそう艶やかです。

新緑の頃(2015年4月13日撮影)

実の様子(2015年4月13日撮影)

染井吉野(ソメイヨシノ)が散って、東京のお花見シーズンが終わった頃には、河津桜(カワヅザクラ)はすっかり新緑の葉に覆われ、日差しをいっぱい受けながら次の春の備えを始めています。