いきもの

178件の記事があります。

2015年11月26日冬の始まりを告げる小鳥

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ

この数日の冷え込みで一気に紅葉が見頃を迎えた北の丸公園の雑木林から、「ヒッ、ヒッ」と甲高い小鳥のさえずりが聞こえてきました。

さえずりを頼りに林の中で目凝らすと、翼に小さな白い斑点模様のあるスズメくらいの大きさの小鳥がヒイラギの植え込みにちょこんととまっていました。(11月26日撮影)

夏の間は聞こえなかったこの声の主は誰でしょう?

紋付きの着物のような羽の模様、頭が淡い褐色で目の周りに白いリング、胸から下は灰色味を帯びた淡橙色、腰と尾の両側は赤褐色・・・、ポケット図鑑で調べてみると、どうやら「ジョウビタキ」のメスのようです。上下に尾を振る愛らしいしぐさもこの小鳥の特徴のひとつです。(11月26日撮影)

木枯らしが吹く晩秋のこの時期に日本各地に渡来するジョウビタキは、冬の到来を告げる渡り鳥として知られています。

ジョウビタキのオスは、メスよりも翼の白い模様が大きく、お腹の橙色も鮮やかで、頭部が灰白色で銀髪のように見えるところや、顔が黒いところがメスと見分けるポイントです。(昨年12月撮影)

スズメくらいの小さな鳥なので、ジョウビタキが身近にいてもそれに気づく人は少ないかもしれませんが、冬の間、市街地の小さな公園や家庭のお庭などでもよく見かける小鳥です。高い所に留まって「ヒーッ、ヒーッ」、「キッキッ」、「カッカッ」と盛んに鳴いて一羽づつ縄張りをつくり、サッと地上に舞い降りて虫や木の実などをついばみます。

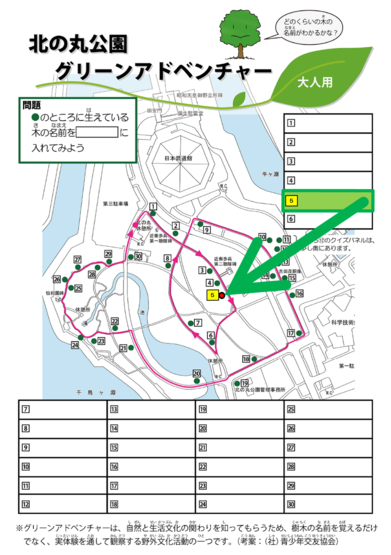

2015年10月21日No.5(北の丸公園グリーンアドベンチャー/大人用コース)

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ / 春の花

北の丸公園グリーンアドベンチャー、大人用コースの設問5番を紹介します。

5番の木の全景です。細い枝を広げて比較的大きくなる小高木です。(写真は10月9日撮影)

北の丸公園では、4月末から5月はじめの連休の頃、枝いっぱいに小さな白い花を咲かせ、10月頃になると熟した実が木の足下にたくさん落ちてきます。

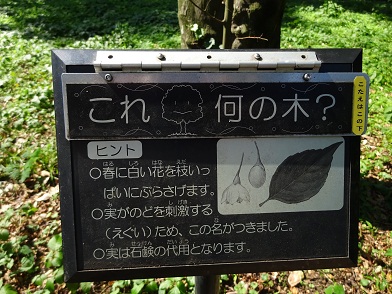

ヒント

- ○春に白い花を枝いっぱいにぶら下げます。

- ○実が喉を刺激する(えぐい)ため、この名がつきました。

- ○実は石鹸の代用となります。

花の様子(写真は5月8日撮影)

枝いっぱいに特徴のある白い小さな花を下向きにたくさん咲かせ、よい香りがします。

初夏になる若い実(写真は6月17日撮影)

秋になり柔らかく熟してきた実(写真は10月9日撮影)

花が咲いた後、卵形のかわいらしい特徴的な実が鈴成に実ります。ヒントにある石鹸の代用というのは、昔、これくらいの実をつぶすと出てくるサポニンを泡立てて洗浄剤のように使用したことを指すようです。

殻が割れて出てきた実(種子)

この木の足下には、焙煎したコーヒー豆を連想させるような色合いをしたラグビーボールのような形をした小さな実(種子)がたくさん落ちています。この殻(果皮)に含まれる'えぐみ(サポニン成分)'を他の野鳥たちは敬遠して食べないのですが、ヤマガラは、実を枝にたたきつけたりして上手に殻をはずして食べることで知られています。貯食(ちょしょく)といって、秋の内に森のあちこちに隠しておき、木の実の少なくなる冬場の大切なごちそうにします。(写真は10月9日撮影)

ヤマガラ(写真は10月15日撮影)

別の日に、エゴノキの果皮を枝で叩いているヤマガラの様子を観察できました。

葉の様子

葉の特徴は、冬に落葉し、縁のギザギザ(鋸歯)が鈍く少ないことが挙げられます。

樹皮の様子

樹皮は滑らかで暗褐色をおびます。木材は将棋の駒に用いられることもあるそうです。

ネコアシフシ(虫コブ)

ネコの足に似ている不思議な形の虫コブが付くこともこの木の特徴の一つです。

さて、この木の名前は何でしょう?

北の丸公園では、公園中央の落葉樹が植えられた園地にたくさん植えられており、5月には枝からこぼれるように白い清純な花を咲かせた様子を見ることができます。答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

2015年08月07日東京・北の丸公園露場(ろじょう)のご紹介

皇居外苑いきもの / お知らせ / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 気象観測 / 環境保全の取り組み

北の丸公園内に東京都心の気象観測点が設置されているのはご存じでしょうか?

先日、東京都心部で観測された猛暑日(最高気温が35℃を超えた日)の連続日数が記録更新されたことを受け、この数日、テレビのニュースや天気予報等でもちょくちょく紹介されているので、季節の話題としてご存じの方も多いかもしれません。

写真:北の丸公園内に設けられた東京管区気象台の地上気象観測施設「東京・北の丸公園露場(ろじょう)」の全景

写真左上:積雪計(レーザー光を発射して積もった雪の深さを測ります)

写真左下:感雨器(上部のセンサーに雨や雪が付くと電気が流れ、雨や雪が降っていることが分かります)

写真右上:温度計・湿度計(通風筒内に電気式温度計、電気式湿度計が入っています)

写真右下:雨量計(降雨時に中のますがシーソーのように交互に動きその回数で降水量を測ります)

施設の周りには、生物季節観測に用いられる指標植物も数種類植えられており、藤棚ではノダフジの花が炎天下で風にそよいでいました。

サンゴジュの実は赤く色付き始めています。

ヤマハギも小さな花をたくさん咲かせていて、弓なりにしなった枝のアーチの上では、蝶々(ツマグロヒョウモン)がのどかに羽を休めていました。

北の丸公園の露場は、来園者が気軽に見学出来るように、見学用の通路や観測データの表示施設も整備されています。また、北の丸公園の最寄り駅の一つである竹橋駅から歩いて数分の距離にある気象庁には、「気象科学館」が併設されています。

北の丸公園にお越しの際は、東京の気象観測地点である露場や気象科学館にも立ち寄られては如何でしょうか。

※観測データについては、気象庁東京管区気象台にお問い合わせください。

※露場を含む北の丸公園内でのメディア撮影や取材等は、気象庁東京管区気象台の承諾を得た上で、公園管理事務所(皇居外苑管理事務所北の丸分室)への撮影等許可申請が必要です。

2015年07月15日ニイニイゼミ

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ

北の丸公園では、夏本番を告げる鳴き声名人「ニイニイゼミ」が賑やかに鳴いています。

『閑かさや岩にしみ入る蟬の声』

誰もが知る松尾芭蕉の有名な俳句に登場するセミの種類は、文学者などの間で長いこと議論されていて、諸説ありますがニイニイゼミではないかという説もあるとか・・・。ニイニイゼミが日本の夏を代表する名演奏者として、古来から広く親しまれてきたことを示す逸話ですね。

その姿は他のセミに比べてとても小さく、巧みな保護色で守られているため、樹にじっととまっているニイニイゼミを見つけだすのは至難の業です。

抜け殻も、やはり他のセミより小さめですが、泥にまみれた質感が特徴で、他の蟬たちの透明でピカピカしている抜け殻とは一線を画す見た目なので、小さな子供たちでも一目で区別がつきます。

この木の幹の下の方にはたくさんの抜け殻が残っていました。東京都心の気象観測点が設置されている北の丸公園でも、連日35℃に迫る厳しい暑さが続いており、地面の下で暮らすセミの幼虫たちも、夏休みを目前に一気に気分が高鳴っているのかもしれません。

樹の低い位置で孵化するのも、ニイニイゼミの特徴の一つです。子供たちと夏の公園を散策する時は、いっしょに抜け殻を探して、セミの種類の見分け方を教えてあげられるといいですね。

夏の公園へお出かけの際は、熱中症対策と虫除けをしっかりと準備してお出掛けください。

2015年07月06日天敵から身を守る工夫

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ

北の丸公園にある池の上流部に架かる橋の欄干の上で、キラキラと輝くタマムシを見つけました。

金属を思わせるつややかな光沢のタマムシは、自然界でもひときわ注目を浴びる目立つ存在のように思いますが・・・、彼らが暮らす森の中では、木漏れ日や木々の緑が光沢のある体に映り込み、周囲の景色とすっかり同化してしまうため、天敵である鳥たちからは発見されにくい存在なんだそうです。

タマムシの美しい羽は、日本古来の工芸の名宝の一つである「玉虫厨子」の装飾材料に使用されたことでも知られていますが、身に纏った美しい輝きは、身を守るための方法なのですね。

天敵から身を守る手段として、体のつくりを枝そっくりに変化させることを選択した昆虫としてナナフシの仲間がよく知られていますが、皇居に残された豊かな森のおかげで、都心の真ん中にある北の丸公園でも時折出会える貴重ないきものの一つです。

今回ご紹介したタマムシやナナフシは、たまたま白く塗られた人工物にとまっていたため、遠目からでもかなり目立っていましたが、身を守るためのスゴ技によほど自信があるためか、間近で観察したり、写真を撮ったりしていても、じっとして逃げ出すこともしませんでした。

これらの昆虫は、今や郊外でも殆ど目にすることが少なくなった貴重ないきものです。園内で見つけたときは、むやみに捕まえたりせず、そっと見守ってあげて下さい。

2015年06月19日蓮の花咲く水辺(皇居牛ヶ淵)

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 夏の花 / 環境保全の取り組み / 皇居外苑ブログ

皇居のお濠の一つ、「牛ヶ淵」でハスの花が咲きはじめました。

多くの方々が行き交う九段下駅から北の丸公園の入り口方面に向かう上り坂(靖国通り)からは、四季折々に変化する牛ヶ渕の眺望がお楽しみいただけます。

蓮の葉などの水草が覆い被さるように茂る牛ヶ渕の眺望はこの季節の風物の一つですが、これらの水草もかつて放されたソウギョなどの外来魚の影響で一時ほとんど失われたとされ、お濠の保全対策の一環として行われている様々な取り組みにより、濠の底に貯まっていた泥の中に埋まっていた昔の種(埋土種子)が発芽し、長い時間をかけて徐々に復活したものと伝えられています。

残念ながら、ハスの花が間近に眺められる場所は牛ヶ淵にはありませんが、ちょっと立ち止まって、小さなデジタルカメラで拡大してみると、葉の間にはまん丸い蕾がたくさん控えている様子がみえました。

一輪のハスの花は、午前中に開き午後には閉じるをくり返し、咲きはじめて4日ほどで散ってしまいますが、たくさんのつぼみをつけ、夏の間ぽつりぽつりと咲き続けます。

皇居牛ヶ渕の「蓮の花咲く水辺」は、ホタルに代表される都会に残された貴重ないきものたちを育む大切なゆりかごの一つです。みんなでそっと見守ってくださいますよう、お願いします。

2015年06月16日彼と彼女の見分け方

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ

皇居外苑や北の丸公園など、都会の公園でもよく見かける野鳥のひとつにハクセキレイがいます。

名前はわからなくても、芝生の上などでピピピッと鳴き声をあげながら、尾羽を上下にふりふり、早足で歩いている愛らしい小鳥を見かけたことは、きっとあるはず。

他の野鳥と同様、ほとんどの季節を単独で過ごすハクセキレイも、繁殖期を迎えたこの時期、一定の距離を保ちながら雌雄2羽で一緒に行動している様子を観察できます。

喉元のエプロンと背中がクッキリと黒く、しっかりした足取り。

上の2枚は、雄のハクセキレイです。

こちらの2枚は雌のハクセキレイ。雄よりも全体的に薄いグレーの羽毛で、優しい印象。

歩く姿もどことなく物腰の柔らかさを感じませんか?

ハクセキレイの雌雄の見分け方はとても難しいと言われますが・・・、まるで初恋みたいに、つかずはなれずお散歩する、ちょっともどかしい2羽のようすをのんびり眺めていれば、自然と彼と彼女を見分けられるようになるかもしれませんね。

2015年06月15日シジュウカラも大忙し

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ

北の丸公園では、いろいろな野鳥が子育てシーズンを迎えています。

モミジ林や花木園などの樹林地で「ツツピーツツピー」という鳴き声が聴こえて来ます。

静かに観察していると、シジュウカラが巣立ち直後の幼鳥に樹上で餌を与えている姿に出会いました。

シジュウカラは、年間を通じて大量の昆虫を食べることから森林性の有益鳥類とさせ、一説では、体重16gの鳥が1年に食べる虫の量は約85000匹にも及ぶとされています。

育ち盛りのヒナたちのおなかを満たすため、この時期の親鳥たちはエサ集めに大忙しです。

シジュウカラの雄雌は、おなかにある黒いネクタイのような模様の太さで見分けがつきます。

お散歩の途中で、シジュウカラの雄雌の見分け方をさりげなく子供たちに教えられたら、ちょっと自慢できるかもしれませんね。

(この写真は太く立派な模様なので雄)

2015年06月09日カイツブリの子育て@北の丸公園

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ

中ノ池では、カイツブリの子育ての様子をよく見かけるようになりました。

静かな池に、餌をほしがる赤ちゃんの鳴き声が響きます。

何度も潜水して魚をとり、口移しで与えるお母さん。

お母さんと一緒にいた2羽のうち、1羽がいつも先に近寄り餌をもらいます。

カイツブリは足指にひれ状の弁があり巧みに潜水するため、水面に出てくるのはかなり離れた場所になることも。泳ぐのが遅い小さい子は追いかけてもなかなか近づけません。お母さんはつい近寄る子にばかりあげてしまいます。

ひとりぼっちの小さい赤ちゃん。鳴き声もか弱くて羽根もふわふわです。

しっかり大きくなりますように!

4羽生まれたうちの他の2羽の大きい赤ちゃんは揃って別の場所にいました。

お父さんの姿を見つけるとすぐに後を追いかける2羽。食べるより遊びたい様子。お父さんは意外とクールです。

まだ若い様子のお母さん。魚をとるのにくたびれたのか急接近してきて何かもらえるかと期待している様子でした。何もせず見守っていると、また潜って魚をとり始めました。

※北の丸公園では自然の生態を大切にしています。生き物が近寄ってきても餌をあげないで下さいね。

今日は大寒。暦の上では一年で一番寒い頃とされています。先日(1月18日)降り積もった残雪がわずかに残る北の丸公園内で、愛らしい冬の使者達に出会いました。

遠目からはスズメのように見える小鳥の群れが、解け残りの雪の上に舞い降りてきて、草の実をついばんでいます。

慎重に近づいてみると、どの鳥もトップ長めのソフトモヒカンスタイルで髪型をばっちりキメた少年みたいに、頭の羽がツンツン立ち上がっています。

ちょっとやんちゃな髪型をしたスズメの団体さん達でしょうか?

体全体の色あいがスズメと似たような印象なので、この鳥が身近にいても気がつかないかもしれませんが、よく観察すれば顔や体の模様もスズメとは異なります。

この野鳥は、「カシラダカ(頭高)」という名前の渡り鳥で、ユーラシア大陸の亜寒帯で繁殖し、日本には積雪の少ない地方に冬鳥として渡ってきて、群れをつくって越冬します。おなかからおしりにかけて白いこともこの鳥の特徴で、見た目がよく似たホオジロという野鳥はこの部分が茶色なので、ポイントを知っていると直ぐに見分けがつくそうです。

人が近づいてくると直ぐに木の上に逃げていきますが、少し静かしているとまた元の地面に戻って来て、草の実をついばみ始めます。

カシラダカは、丘陵地の谷戸田のような、隠れ家となる林と河原や農耕地などの開けた草地が接するような環境を好む野鳥として知られています。お濠沿いの堤塘(草土手)や常緑樹と落葉樹がパッチ上に入り交じった樹林、林床の草地や芝生などで構成される北の丸公園の植生は、里山のような環境を好むこのような生き物にとって、うってつけの越冬場所なのかもしれませんね。

冬はバードウォッチングに最適な季節です。北の丸公園内では、スズメとカシラダカが混ざっている群れも見かけましたので、小さなお子さんと一緒にスズメとカシラダカを見比べてみたりして、都心の真ん中にある身近な大自然を体感してみてはいかがでしょうか。