株式会社明電舎インタビュー

サプライヤと共に挑む―

明電舎のScope3削減への挑戦

企業がカーボンニュートラルを目指すうえで、自社だけでできることには限界があります。特に重要なのは、日々の取引でつながるサプライヤと一緒に進めることです。今回は、明電舎がサプライヤとどのように協働し、どんな課題と成果があったのかをお伺いしました。

左から 小林 正人様(調達本部 企画管理部 サプライヤ支援推進課長)、

三川 英治様(経営企画本部 サステナビリティ推進部 専任部長)、

佐藤 達則様(経営企画本部 サステナビリティ推進部 副部長 兼 環境企画課長)、

宝利 裕二様(環境企画本部 サステナビリティ推進部 環境企画課 専門部長)、

藤田 和久様(調達本部 企画管理部 サプライヤ支援推進課 専任主任)

株式会社明電舎は1897年創業、送配電設備や変電機器、産業用装置などを手がける電力・社会インフラ機器のメーカーです。2024年度の連結売上高は3,000億円超、総従業員はおよそ1万人に上る大企業として、環境への取組も多方面で推進しています。たとえば、温室効果の非常に高いSF6(六フッ化硫黄)を一切使わないエコタンク形真空遮断器の取組が環境大臣表彰を受けるなどの実績があり、国内事業所での再エネ比率も2019年度比で41%増を達成(2024年度実績)、2040年の再エネ100%(連結)を目標に掲げています。

今回は、特に「サプライヤエンゲージメント」に焦点を当て、着手のきっかけ、具体的な支援策、サプライヤ側のメリットや直面した課題、今後の展望等を伺いました。

※本資料においては、株式会社明電舎における表記規則に従い、「サプライヤー」を「サプライヤ」と表記しております。

インタビュー実施日:2025年8月27日

“新しい社会づくりに挑む” — 明電舎のサステナビリティ戦略

まず、御社のサステナビリティ戦略の全体像と、今回のサプライヤ支援の位置づけを教えてください。

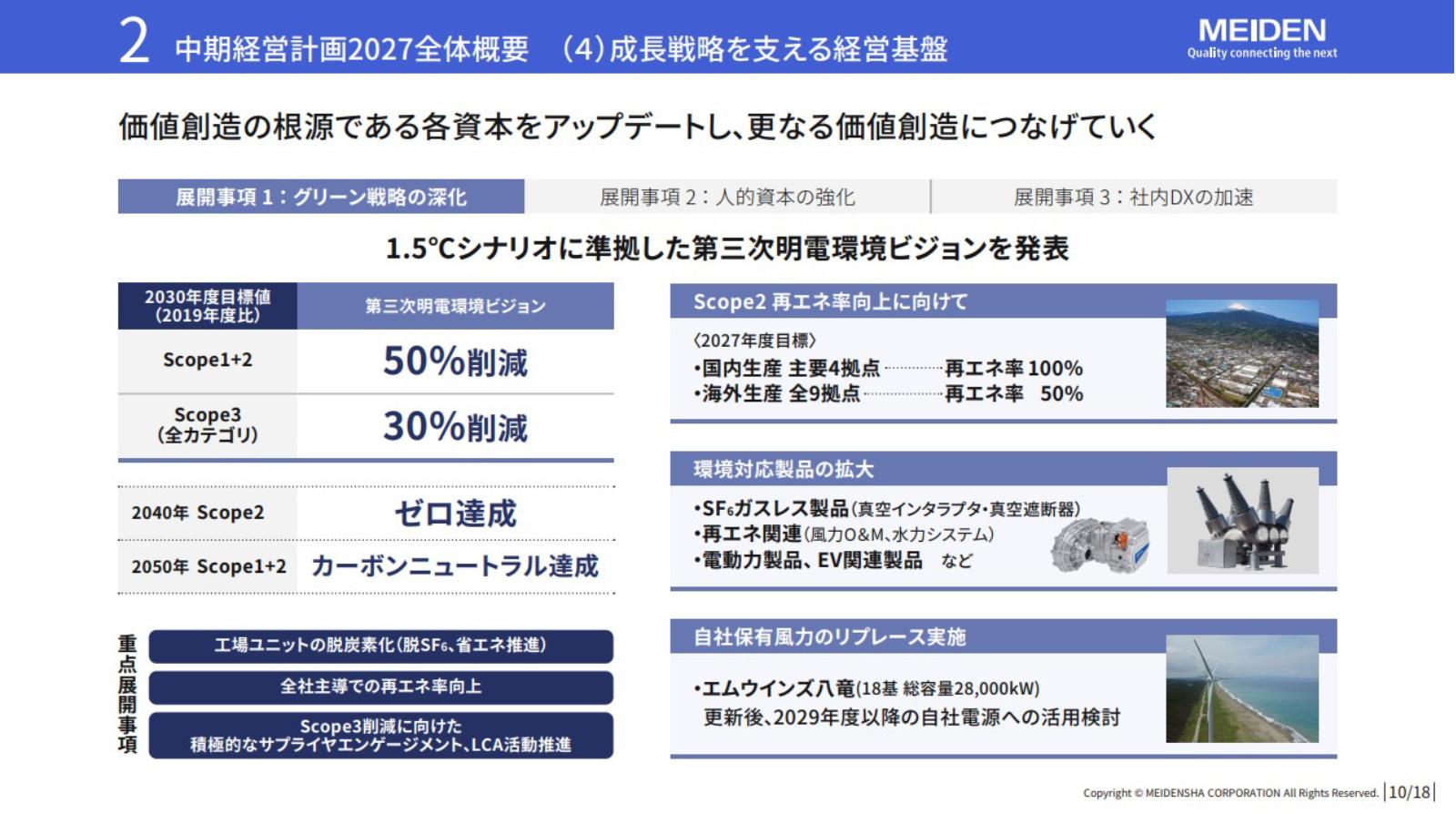

宝利様これまでの中期経営計画では2℃シナリオに基づく温室効果ガス削減目標を設定し、順調に進捗していました。しかし世界的潮流を受け、2025年に策定した中期経営計画2027では1.5℃シナリオに沿った第三次明電環境ビジョンに改め、SBT認定を再取得しました。さらに2030年ビジョンの中で「地球・社会・人に対する誠実さと共創力で、新しい社会づくりに挑む サステナビリティ・パートナー」を掲げ、サプライヤへのScope3算定支援はこのビジョンに沿った重要施策として位置づけられています。

中期経営計画 2027(株式会社 明電舎)より引用

社内目標をより厳格な1.5℃水準に引き上げたうえで、その達成にはサプライヤの皆様との協働が不可欠であると位置づけている、ということですね。

宝利様その通りです。共創の積み重ねによってバリューチェーン全体で解決していく必要があると認識しました。

共創への第一歩 — なぜ1.5℃へ、なぜサプライヤ重視か

1.5℃シナリオを採用された背景について教えてください。

佐藤様今般の目標につきましては、世界的に1.5℃目標の主流となっている現況を鑑み、当社も排出削減目標を同水準に整合させるべきであると判断し、上方修正に至った次第です。

では、その新たな目標の達成に向けて、なぜサプライヤエンゲージメントに注力されようと考えたのですか。

佐藤様サプライヤエンゲージメントに重点を置くに至った背景は、Scope3のカテゴリ構成が示す排出構造にありました。

当社のScope3排出量の構成は、約8割がカテゴリ11(販売した製品の使用)、残る約2割がカテゴリ1(購入した製品・サービス)に起因しており、前者は当社の製品戦略・技術対策により段階的に是正し得る一方で、後者はサプライヤ支援の強化を通じた対応が求められることは明らかです。かかる経緯を受け、カテゴリ1につきましては、従来よりも一段と踏み込んだサプライヤ支援を実行する運びとなりました。

ご説明ありがとうございます。カテゴリ11は自社努力で対応できる部分がある一方で、カテゴリ1はサプライヤの皆様の協力なしには削減できない、ということですね。

宝利様カテゴリ1の削減を進めるには、2次データ(調達金額×原単位)だけでの算定では限界があります。2次データによる算定では、企業の成長で購入金額が増えれば排出量がそれだけ増えてしまい、削減努力を行っていたとしても、真の成果が見えづらくなるというジレンマがあります。そこで1次データの取得と算定精度の向上が不可欠という結論に至りました。

2次データだけでは自社の削減努力も評価されづらくなる。だからこそ1次データに移行する、という理解でしょうか?

宝利様はい、その通りです。会社の成長に合わせて調達額が増えても、排出削減を続けていくためには、やはり1次データを活用することが大切であると考えています。

取組の全貌 — サプライヤ向けの具体策

サプライヤの皆様に対して、どのような支援を具体的に進めているのでしょうか?

藤田様当社ではまず「サステナブル調達ガイドライン」を提示し、ポリシーへの準拠をお願いするとともに、必要な支援は手厚く提供するという方針を示しています。約1,600社の取引先のうち約800社が中小企業であるため、最初から高度な自走を期待するのは現実的ではありません。そこで段階的な支援メニューを用意しています。

支援は「要求」だけでなく「伴走型」で行う、ということですね。具体的にはどのようなメニューがありますか?

藤田様約10年前からエコアクション21(以下、EA21)取得の支援を続けています。EA21はISOに比べ費用・工数面で導入しやすく、監査・指導を通じて環境マネジメントの基盤を作るのに適しています。一方で、EA21で設定する削減目標だけでは当社が求める削減目標には遠く及びませんので、取引額や環境リスクが大きいサプライヤには、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)と連携して、気軽にご利用いただきやすいオンライン相談から、本格的なハンズオン支援まで様々な中小機構の支援メニューを活用してもらうことで、カーボンニュートラルの基本から、Scope1,2,3の算定、中小企業向けSBT認定の取得、CFP算定トライアルまで支援しています。

EA21で基礎を固めたうえで、必要な企業には中小機構や明電舎自身がさらに踏み込んだ支援を提供する、という段階的な仕組みですね。

成果の見える化 — サプライヤにとってのメリット

実際に支援を進めて、御社やサプライヤの皆様にどんな効果が出ましたか?

宝利様大きく3点の効果が見られました。①サプライチェーン全体のレベルアップ、②サプライヤとの信頼関係の向上、③サプライヤの皆様の意識の変化、です。

具体的に現場ではどのような成果が出ていますか?

宝利様EA21取得企業はScope1・2の算定は比較的対応できますが、Scope3の上流(サプライチェーン起因)の算定は容易ではありません。中小機構や我々が支援することでScope3算定が可能になり、1次データをベースにサプライヤ別の原単位を算出できるようになりました。これにより、従来の2次データによる算定と比べて、実際に想像以上の削減効果が確認されています。…①

1次データを活用することで、より正しく削減効果を測定でき、成果を可視化できたということですね。

はい。そのために、当社としてもかなり丁寧に支援させていただきました。これまではサプライヤの皆様と直接コミュニケーションをとるのは調達本部のメンバーが中心でしたが、取組の中でこれまで接点のなかったサステナビリティ推進部メンバーにも関わりが生まれ、支援を伴走する中で信頼関係を構築できたと感じています。…②

これまで関わることのなかった部門との間にも絆が生まれるというのは素晴らしいですね。

当初はサステナビリティ活動に対して負担を感じられていたサプライヤの皆様が、取組を進める中で意識や姿勢を前向きに変化させていかれる様子を拝見でき、とても心強く感じました。これは、今後の継続的な関係や取組の発展にとって非常に大きなメリットであると感じています。…③

共に取り組んでいく中で、サプライヤの皆様の意識変革という副次的な効果もあったのですね。

藤田様2024年度は中小機構と協働で12社のサプライヤに支援を行いました。ここで代表的な事例をいくつか紹介します。

<株式会社日清特殊鋳造所(以下、日清鋳造)>

鋳物製造で電気炉を使用するため電力負荷が大きい日清鋳造は、明電舎グリーン化セミナーに共感、指導の下、先ずEA21取得から始め、中小機構の無償支援と有償ハンズオンでSBT認定やCFP算定まで完了しました。経営トップの強い変革意識とリーダーシップの下、2030年GHG排出量46.2%削減に向けて、各種省エネ設備の導入を長期・計画的に進めています。明電舎では優れた取組を行うサプライヤの皆様に表彰を行っており、今年の表彰式では同社に対して環境部門の優秀賞を授与させていただきました。

<株式会社二ノ宮製作所(以下、二ノ宮製作所)>

二ノ宮製作所は中小機構のハンズオン支援等を活用し、中小企業向けSBT認定の取得、CFP算定トライアルまで実施しました。新しいお客様との契約にも繋がったと報告を受けています。また取組の中では、現場メンバーからの改善案(低温粉体塗料の採用等)によって、工程の熱負荷低減とコスト削減を同時に実現しています。

<株式会社東明電気製作所(以下、東明電気)>(2023年度支援)

中小機構による3回の専門家派遣を通じてカーボンニュートラル対応の進め方を理解いただいた後、1年かけて自力で中小企業向けSBT取得を達成した好事例です。その成果について、地域のEA21大会で11月に発表を予定しています。自社の取組について多くの人の前で発表する機会は限られていますので、こうした活動もサプライヤの従業員の皆様のモチベーション向上に繋がっていると考えています。

藤田 和久様(調達本部 企画管理部 サプライヤ支援推進課 専任主任)

経営者のトップダウン的な旗振りや現場からのボトムアップの提案が、受注増やコスト削減に結びついたのですね。サプライヤの皆様に成果報告の機会を提供されている取組も興味深いです。

宝利様サプライヤの皆様にとっても、取り組んで良かったという実感を持っていただくことが重要です。当社としても、表彰や成果発表の機会をご提供することで、サプライヤの皆様のインセンティブやモチベーションの向上に繋がると考えています。

支援を通じて、データ取得・算定に成果が出ただけでなく、事業機会や人材のモチベーションにも好影響が出ているのは大きな効果ですね。サプライヤの皆様の取組を促進させるためにインセンティブを提供するというのは、素晴らしい観点だと思います。

正面から向き合った課題

宝利 裕二様(環境企画本部 サステナビリティ推進部 環境企画課 専門部長)

取組を進める中で、やはり困難な点や壁もあったのではないでしょうか。

宝利様まず、カーボンニュートラルの必要性を感じてもらえない企業が一定数いる点が課題でした。一方で、調達本部が粘り強く説明し、実行に移してもらう過程で「やってよかった」という声を多く得られるようになっています。

小林様積極的に取り組む企業は明電舎内での評価が上がり、受注機会の増加などのメリットが期待できます。逆に取組が遅れている企業は、今後評価や選定で不利になる可能性がある旨もお伝えしています。こうしたコミュニケーションによってご理解をいただきながら、課題克服に努めています。

まず取組の「意味」や「メリット」を理解してもらうことが重要だということですね。

藤田様はい。具体的な取組として、当社では独自のサプライヤポータルで情報発信を行い、講演会や補助金情報の紹介を継続しています。こうした公的資金等を活用していただきつつ、まずはEA21から始めてもらい、徐々にScope3算定→中小企業版SBT認定取得→CFP算定へと進める段階的アプローチが有効だと考えています。

これからのビジョン — バリューチェーン全体での底上げ

今後、どのような展開を考えていますか?また、サプライヤの皆様が自走できる取組や支援についても方針を教えてください。

宝利様カーボンニュートラルの実現のためにはカテゴリ1の削減は必須ですから、1次データへの移行を一層進めていきます。さらにセミナーや勉強会でサプライヤの皆様を後押しし、バリューチェーン全体でのカーボンニュートラルを目指します。

藤田様引き続き中小機構とも連携をしながら、個社に対する支援だけではなく、意欲のある企業を幅広く取込み、段階的に全体の底上げを図るような支援も行いたいと考えています。

限られたリソースを活用しつつ、支援の範囲を広げ、結果としてサプライヤ全体のレベルアップを目指すということですね。

宝利様今回の取組では、Scope3算定を支援した企業が自立して算定できるようにすることを基本の方向性としていました。

ただし、それは「放置する」ということではありません。

今後も最新の情報を共有しながらフォローを続け、持続可能な算定の仕組みを根付かせていきたいと考えています。

自走を促す支援とフォローアップの両軸が重要であると理解しました。

サプライヤへ向けたメッセージ

最後に、サプライヤの皆様への期待やメッセージをお願いします。

宝利様はじめは脱炭素の取組についてご負担に感じられるかもしれません。しかし、取組が新たな取引機会や信頼関係の強化に結び付くことも事実です。すでにSBT認定を取得し、意識改革が進んだという事例もあります。カーボンニュートラルを一過性のコストと考えるのではなく、本業の強化に寄与する投資と捉えてほしいと思います。サプライヤの皆様の成果が明電舎のカテゴリ1削減に繋がれば、双方にメリットが生まれると考えています。

藤田様経営者視点ではQCD(品質・コスト・納期)が最優先であるのは当然ですが、サステナビリティ活動はSE(安全・環境)の取組みも大切であり、そのための経費削減や新規ビジネス創出、従業員のモチベーション向上など、実利に直結することが増えています。こうした好事例を積極的に共有し、多くのサプライヤの皆様に取組の価値を実感してもらいたいです。

最後に

今回のインタビューからは、明電舎が自社だけでなくサプライヤの皆様と共に脱炭素に挑む本気度が伝わってきました。ご紹介いただいた事例からも分かる通り、取組は単なる負担ではなく、コスト削減や新たな機会に繋がる可能性を秘めています。こうした実践は、大企業にとってはサプライチェーン全体をどう巻き込むか、サプライヤ企業にとってはサステナビリティの取組をどう自社の強みと結び付けていくか、についてのヒントになるでしょう。それぞれの立場で一歩踏み出すことが、持続可能な未来の基盤になるのではないでしょうか。